Частотная хар-ка ус-теля. Линейные искажения.

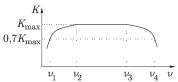

Ч.х. = это зависимость коэф.усиления от частоты сигнала :

Если усиливаемый сигнал несинусоидальный, его можно разложить на отдельные гармонические составляющие, хар-щиеся соответ. частотой. Коэф. ус-я для разных гармоник может оказаться разным. => необх.учитывать частот.хар-ку ус-ля.Для того чтобы несинусоид. с-л был усилен без искажения, нужно, чтобы коэф-нт ус-я не зависел от частоты, т.е. K(v)=const. В общем случае это усло-вие не вып-ся, что приводит к искажениям формы сигнала, кот. наз. частотными.

В интервале v2-v3 коэф.усил. практич. постоянен и форма сигнала при усилении не искажается.

В радиотехнике считается, что в области, где k  искажения не существенны. => диапазон частот v3-v4 = полоса пропускания ус-теля- интервал частот, в кот. коэф.ус-я const ( она опред-cz задачами усиления)

искажения не существенны. => диапазон частот v3-v4 = полоса пропускания ус-теля- интервал частот, в кот. коэф.ус-я const ( она опред-cz задачами усиления)

103.

104.

105.

106.Геометрическая оптика - раздел, в кот. изучают законы распр-ния света на основании представления о световом луче как линии, вдоль кот. распространяется энергия световой волны

Законы отражения и преломления света.

Законы отражения.Отражение волн - явление, происходящее на границе раздела двух сред, в рез-те кот. волна изменяет направление своего распр-ния, оставаясь в первой среде. Отражение света бывает: 1).диффузное (рассеянное), при кот. отраженные от шероховатой поверхности лучи распр-ся в этой же среде по различным направлениям; 2).зеркальное, при кот. отраженные от гладкой поверхности лучи распр-ся по одному направлению. В дальнейшем будет рассматриваться зеркальное.

|

|

|

Угол падения α - угол м/у падающим лучом и перпендикуляром к границе раздела сред. Угол отражения β - угол м/у отражен. лучом и перп-ром к гр. раздела сред.

Угол падения α - угол м/у падающим лучом и перпендикуляром к границе раздела сред. Угол отражения β - угол м/у отражен. лучом и перп-ром к гр. раздела сред.

При отражении выполняются следующие законы отражения:

1.Падающий и отраженный луч и перп-ляр к гр.раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости. 2.Угол отражения равен углу падения: α=β

Законы преломления.Когда световой луч падает на прозрачное в-во, то на границе раздела двух сред он делится на два луча: отраженный и преломленный. Каждая среда харак-ся абсолютным показате-лем преломления, кот. равен отношению скорости света в вакууме к скорости света в этой среде: n = c/v.

Преломление волн - явление, происх. на границе раздела двух сред, в рез-те кот.волна измен.направление своего распр-ния,переходя из I среды в другую.

Преломление волн - явление, происх. на границе раздела двух сред, в рез-те кот.волна измен.направление своего распр-ния,переходя из I среды в другую.

Угол преломленияr -угол м/у преломленным лучом и перп-ром к границе раздела сред. Законы: 1. Падающий и преломленный луч и перп-ляр --//-- (как в 1законе отраж-я) 2. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная, равная отношению абсолютных показателей преломления II и первой сред:

|

|

|

107.

108.Явление полного внутреннего отражения. Волоконная оптика

Рассмотрим переход света из среды с большим показателем преломления n1(оптически более плотной) в среду с меньшим показателем преломления n2(оптически менее плотную). На рис.показаны лучи, падающие на границу стекло-воздух. Для стекла показатель преломления n1 =1,520; для воздуха n2=1,000

Увеличение угла падения приводит к увел-ю угла преломления до тех пор, пока угол прелом-я не станет равным 90°. Далее при увел-и угла падения падающий луч не прелом-ся (угол падения превышает предельный для данных сред угол), а полностью отражается от границы раздела (поверхность раздела в этом случае выступает как зеркало). Это явление наз. полным внутренним отражением. Предельным углом полного отражения явл. угол падения

Увеличение угла падения приводит к увел-ю угла преломления до тех пор, пока угол прелом-я не станет равным 90°. Далее при увел-и угла падения падающий луч не прелом-ся (угол падения превышает предельный для данных сред угол), а полностью отражается от границы раздела (поверхность раздела в этом случае выступает как зеркало). Это явление наз. полным внутренним отражением. Предельным углом полного отражения явл. угол падения  ,при кот. угол преломления равен 90°. Относительный показатель прелом-я II среды относительно первой:

,при кот. угол преломления равен 90°. Относительный показатель прелом-я II среды относительно первой:

Волоконная оптика.

Явление полного внутр. отражения исп-ся в гибких световодах. Если свет направить на конец тонкого стеклян. стержня (волокна), то углы, под кот. лучи падают на стенки стержня, превысят предельный угол. => претерпевая полное отражение, лучи будут распр-ся в стержне даже в том случае, если он изогнут. При этом имеют место потери энергии, обусл-ные поглощением света в-вом внутри стержня. Такие стержни (каналы) наз. световодами = рис1. Устройства, в кот. осущ-тся передача света по световодам наз. общим термином- волоконная оптика. Она широко исп. в медицине: для визуального исслед-я внутр. полых органов исп. гибкие гастроскопы, эндоскопы

Явление полного внутр. отражения исп-ся в гибких световодах. Если свет направить на конец тонкого стеклян. стержня (волокна), то углы, под кот. лучи падают на стенки стержня, превысят предельный угол. => претерпевая полное отражение, лучи будут распр-ся в стержне даже в том случае, если он изогнут. При этом имеют место потери энергии, обусл-ные поглощением света в-вом внутри стержня. Такие стержни (каналы) наз. световодами = рис1. Устройства, в кот. осущ-тся передача света по световодам наз. общим термином- волоконная оптика. Она широко исп. в медицине: для визуального исслед-я внутр. полых органов исп. гибкие гастроскопы, эндоскопы

|

|

|

С помощью световодов осущ-ся передача лазерного излучения во внутр. ткани и органы с целью лечебного воздействия. На рис2 показаны различ. способы подведения лазер. излучения к ткани: 1-лазер.луч нацелен на ткань ч/з систему диафрагм и линз; 2-луч подводится ч/з с-му подвижных зеркал; 3-луч проводится по гибкому пустотелому световоду с внутр. зеркальной поверхностью; 4-луч проводится ч/з гибкий кварцевый световод и дистанционно нацелен на ткань. Примером природной волоконнооптической системы явл. сетчатка чел. глаза. Попадая на сетчатку, свет восприн-тся светочувствит. элементами (палочками и колбочками). Этот слой подобен волоконнооптич. устройству. У травянистых растений стебель играет роль световода, подводящего свет в подземную часть растения. Глубина, на кот. идёт свет, ≈ 4-5 см.

С помощью световодов осущ-ся передача лазерного излучения во внутр. ткани и органы с целью лечебного воздействия. На рис2 показаны различ. способы подведения лазер. излучения к ткани: 1-лазер.луч нацелен на ткань ч/з систему диафрагм и линз; 2-луч подводится ч/з с-му подвижных зеркал; 3-луч проводится по гибкому пустотелому световоду с внутр. зеркальной поверхностью; 4-луч проводится ч/з гибкий кварцевый световод и дистанционно нацелен на ткань. Примером природной волоконнооптической системы явл. сетчатка чел. глаза. Попадая на сетчатку, свет восприн-тся светочувствит. элементами (палочками и колбочками). Этот слой подобен волоконнооптич. устройству. У травянистых растений стебель играет роль световода, подводящего свет в подземную часть растения. Глубина, на кот. идёт свет, ≈ 4-5 см.

|

|

|

109.Линзы. Аберрация линз

Линза - прозрачное тело, огранич. обычно двумя сферич. поверхностями, каждая из кот. может быть выпуклой или вогнутой. Прямая, проход. ч/з центры этих сфер, наз. главной оптической осью линзы

Проходя ч/з линзу, световой луч отклоняется. Если отклонение происх. в сторону оптической оси - линза наз. собирающей, а если нет - рассеивающей.

Любой луч, падающий на собир. линзу параллельно оптич. оси, после преломления прох. ч/з точку оптич. оси (F), наз. главным фокусом. Для рассеив. линзы ч/з фокус прох. продолжение преломлен. луча

Рис : 1-собир. и 2-рассеив.

Рис : 1-собир. и 2-рассеив.

У каждой линзы им. два фокуса, распол. по обе стороны. Расст-е от фокуса до центра линзы - главное фокусное расстояние  (берется со знаком «+» для собир. линзы и со знаком «-» для рассеив.

(берется со знаком «+» для собир. линзы и со знаком «-» для рассеив.

Величина, обратная фокус. расст-ю - оптич. сила линзы: D=1/f. (1дптр(диоптрия)-это оптич. сила линзы с фокус. расст-ем 1м) Линзы исп. для получения изображений. Рассмотрим предмет, распол. перпенд-но оптич. оси собир. линзы, и построим изобр. его верхн. точки(А). В завис-сти от положения предмета возможны 2 случая: а и б.

Рассеив. линза дает мнимое изобр. предмета при всех его положениях. Для расчета изображения исп. формула линзы, кот. устанавл. связь м/у положениями точки и ее изобр-ем:

Рассеив. линза дает мнимое изобр. предмета при всех его положениях. Для расчета изображения исп. формула линзы, кот. устанавл. связь м/у положениями точки и ее изобр-ем:  , где f- фокусное расст-е, α1- расстояние от предмета до линзы; α2 – расст-е от изобр. до линзы

, где f- фокусное расст-е, α1- расстояние от предмета до линзы; α2 – расст-е от изобр. до линзы

Аберрации линз

Аберрации — общее название для погрешностей изображения, возникающих при использовании линз.

1.Сферическая аб-ция: периферич. части линзы сильнее отклоняют лучи, чем центральные.

2. Астигматизм [в глазу обр. при асимметрии в кривизне систем хрусталика и роговицы]:недостаток

оптич. системы, при кот. сферич. световая волна, проходя оптическую систему, деформируется.

3. Дисторсия (искажение)-нарушается геометрич. подобие м/у объектом и изображением. .

4. Хроматическая аб-ция - пучок белого света, идущий параллельно главной оптич.оси, будет фокусир-ся

в разных ее точках, разлагаясь в спектр.

110.Оптическая система глаза

Строение глаза. 1.Склера -прочная внеш.оболочка (защита глаза и постоян. форма). 2.Роговица – перед. часть склеры, наиболее сильно преломляющая часть (до 75 % фокусирующей способности глаза).

Строение глаза. 1.Склера -прочная внеш.оболочка (защита глаза и постоян. форма). 2.Роговица – перед. часть склеры, наиболее сильно преломляющая часть (до 75 % фокусирующей способности глаза).

3.Сосудистая оболочка - с внутр. стороны склеры (темные пигмент. клетки, препят-щие рассеи-ю света в глазу). 4. Радужная об-ка – в неё переходит сосуд.об-ка. 5. Зрачок - круглое отверстие в радужке, d≈2-8 мм (регул-ние доступа света внутрь глаза). 6. Хрусталик –прозрач. двояковыпуклая линза d≈8-10мм, им. слоистую структуру. 7.Кольцевая мышца - она охватывает хрусталик и может изм. кривизну его поверхностей. 8.Перед.камера - камера с водянистой массой.9.Зрительный нерв -подходя к глазу, разветвляется, обр. сетчатку. 10.Сетчатка – светочувствит. слой: колбочки служат для различения мелких деталей предмета и восприятия цветов; палочки же различ. слабый свет. Пал. и колб. очень малы. В сред. части сетчатки преобл. колб, а по краям - пал. 11. Стекловид. тело - объем части глаза м/у хрус-ком и сетчаткой, заполн. прозрач. стекловид. в-вом.

12. Желтое пятно - самое чувствит. место на сетчатке, т.е. чел видит ясно те предметы, изобр-е кот. проектируется на пятно. 13. Центральная ямка - наиболее чувствит. часть желтого пятна; палочек нету, а колбочки расп. очень плотно (различие деталей здесь наилучшее). 14. В том месте, где зрит. нерв входит в глаз, нет ни палочек, ни колбочек, и лучи, попад. на эту область, не вызывают ощущения света ( «слепое пятно»). 15. Конъюнктива – наруж. об-ка глаза (барьер. и защит. роль) Свет, дей-щий на колбочки и палочки, вызыв. в них хим. превращения. => в нервном волокне, соед. светочувств. клетки глаза с мозгом, возн. электрич. импульсы, кот. передаются в мозг, пока свет действует на глаз.

Рассматривание предмета: изобр. отдельных деталей предмета фиксир. на желтое пятно и даже на центр.ямку. Поле зрения этих предметов не велико: из всей фигуры чела, на расст. 1 м, глаз может фиксир. на желтое пятно его лицо, а на центр.ямку – мален.поверхность. Все остальные части фигуры проектир. на периферич. часть сетчатки в виде смутных деталей. Однако глаз может быстро поворач-ся в своей орбите, => фиксир. больш. пов-сть. Светопроводящая часть глаза обр. роговицей, жидкостью перед.камеры, хрусталиком, стекловид. телом.(глаз-центрированная оптич.система) = первые три среды подобны собирающ. линзам, последн - рассеив. Световосприн-щая часть- сетчатка.

Аккомодация -приспособление глаза к четкому видению различно удаленных предметов. Её можно осущ. II способами: измен. расстояние от хрусталика до сетчатки; измен. кривизну хрусталика, меняя фокусное расстояние глаза. Расстояние наилучшего зрения  - до 25см - акк-ция соверш. без особ. напряжения. [такжэ :глаз хорошо приспосабл. к различ. яркостям]

- до 25см - акк-ция соверш. без особ. напряжения. [такжэ :глаз хорошо приспосабл. к различ. яркостям]

Угол зрения. Размер изобр на сетчатке зав. от размера предмета и его удаления от глаза, т.е. от угла, под кот. он виден (угол зрения - это угол м/у лучами, ид. от крайних точек предмета ч/з узловую точку)

Угол зрения. Размер изобр на сетчатке зав. от размера предмета и его удаления от глаза, т.е. от угла, под кот. он виден (угол зрения - это угол м/у лучами, ид. от крайних точек предмета ч/з узловую точку)

Разным телам (Ви В')может соответ. один и тот же угол зрения. Формулу для размера изображения:

Разрешающая способность -это способность глаза различать две близкие точки предмета раздельно.

Наименьший угол зрения  - угол, при кот. чел. глаз еще различает две точки предмета по раздельности.

- угол, при кот. чел. глаз еще различает две точки предмета по раздельности.

(для этого: их изображения попадают в соседние колбочки сетчатки, расст.м/у ними 5мкм. Если короче 5 мкм, то эти точки глаз не различит). [Норма:β=1угловая минута]. Предел разрешения глаза Z- это наименьшее расст-е м/у II точками предмета, при кот.они различимы.

Недостатки оптической системы глаза.Глаз почти не имеет аберраций, свойственных линзам (сферич., хроматич. аб-ций, астигматизма косых лучей нету). В норме в глазу при отсутствии аккомодации задний фокус совпадает с сетчаткой. Такой глаз наз. эмметропическим. Если нет - аметро-/-. Видами аметропии явл. близорукость и дальноз-ть. Близор. глаз не может видеть четко далекиеобъекты - задний фокус лежит внутри глаза перед сетчаткой (расст-е наилучш. зрения<25см). Исправление:исп.рассеив.линзы. Дальноз.глаз -не может видеть четко близкие объекты - задний фокус лежит за сетчаткой (расст-е наилуч. зрения > 25 см). Исправл: исп. собирающ. линзу.

Недостатки оптической системы глаза.Глаз почти не имеет аберраций, свойственных линзам (сферич., хроматич. аб-ций, астигматизма косых лучей нету). В норме в глазу при отсутствии аккомодации задний фокус совпадает с сетчаткой. Такой глаз наз. эмметропическим. Если нет - аметро-/-. Видами аметропии явл. близорукость и дальноз-ть. Близор. глаз не может видеть четко далекиеобъекты - задний фокус лежит внутри глаза перед сетчаткой (расст-е наилучш. зрения<25см). Исправление:исп.рассеив.линзы. Дальноз.глаз -не может видеть четко близкие объекты - задний фокус лежит за сетчаткой (расст-е наилуч. зрения > 25 см). Исправл: исп. собирающ. линзу.

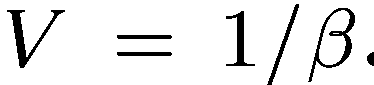

Острота зрения. Недостатки оптич. с-мы зрения => наимен. угол зрения оказ-ся больше 1 угловой мин. => изобр. точки на сетчатке пол. в виде размытого пятна. Разрешающую способ-ть глаза оцен. остротой зрения (V)- вел-на,

обратная наимен. углу зрения  Для нормал. глаза острота зрения =1

Для нормал. глаза острота зрения =1

111.

Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 1907; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!