ПРОЦЕСС СПУСКО-ПОДЪЕМНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Тема 12.а СПУСКО-ПОДЪЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ

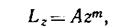

Продолжительность и число циклов нагружения подъемного меха низма буровой установки зависят от объема спуско-подъемных операций, который определяется суммарной длиной труб, спускаемых в скважину и поднимаемых из нее за все рейсы, выполняемые в процессе бурения до конечной глубины:

|

где SСП0 — объем спуско-подъемных операций, м; SСП и SП — длина труб, спускаемых и поднимаемых за все рейсы.

В каждом рейсе, связанном со сменой долота, из скважины поднимают и спускают в нее одинаковое количество труб длиной, равной текущей глубине забоя скважины. Длина труб, спускаемых или поднимаемых за все рейсы

|

где L1, L2, . . . , Lz — текущие глубины забоя скважины по порядковым номерам рейсов; LK — конечная глубина скважины; zK — номер конечного рейса.

Текущие глубины скважины зависят от проходки на долото:

Текущие глубины скважины зависят от проходки на долото:

hz=Lz—Lz-1,

где hz — проходка на долото в 2-м рейсе; Lz-1 Lz — глубины скважины при (z—1)-м и z-м рейсах.

Проходка на долото и число рейсов, определяющие объем спуско-подъемных операций, зависят от глубины скважины и физико-механических свойств разбуриваемых пород, стойкости используемых долот, эффективности режимов бурения и других факторов, обусловленных технологией и техникой бурения. На рис. 13.1 приведен график, на оси абсцисс которого откладываются порядковые номера рейсов, а на оси ординат — глубина забоя скважины. Линия, соединяющая координаты полученных точек, называется кривой проходки. Фактическая кривая проходки 1, построенная по промысловым данным, представляет собой ломаную линию и указывает на отсутствие точной функциональной зависимости глубины забоя скважины от числа рейсов.

|

|

|

Это обусловлено многообразием факторов, влияющих на проходку долот по мере углубления забоя. Поэтому в теоретических расчетах пользуются корреляционными зависимостями, полученными путем подбора эмпирических формул. В результате рассмотрения статистических данных, полученных при бурении глубоких скважин в различных геологических районах, установлено, что кривые проходки с достаточной точностью описываются формулой

|

где Аиm — опытные коэффициенты.

|

Значения опытных коэффициентов выбирают из условия равенства сумм глубин забоя скважины за все рейсы по фактической 1 и теоретической 2 кривым проходки (рис. 13.1). Для этого интегрированием принятой функции находим сумму глубин забоя скважины:

Полученная величина равна площади на графике проходки, ограниченной кривой 2 проходки, осью абсцисс и ординатой конечного рейса.

Подставляя значение A = LK/zKm, получаем

|

Исходя из принятого условия, составляем равенство

|

|

|

|

из которого находим коэффициент

|

Коэффициенты А и m имеют значения: A> 1; 0< m <1. Согласно формулам, при m = 1 кривая проходки выражается линейной зависимостью, а объем спуско-подъемных операций минимален. Уменьшение коэффициента m указывает на возрастание объема спуско-подъемных операций.

Пользуясь соответствующей формулой и опытными значениями коэффициентов А и m, можно определить:

- ожидаемый объем спуско-подъемных операций при бурении скважины заданной глубины

|

- проходку на долото за z-й рейс

|

- число рейсов за период бурения скважины до конечной глубины

|

- среднюю проходку на долото

Опыт бурения скважин в Среднем Поволжье и Азербайджане свидетельствует о значительных объемах спуско-подъемных операций, достигающих 800—1 800 тыс. м при бурении скважины глубиной 3 000—4 800 м.

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СПУСКО-ПОДЪЕМНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Продолжительность спуско-подъемных операций исчисляется от начала подъема бурильной колонны до окончания ее спуска за все рейсы, выполняемые в процессе бурения скважины, и входит в производительное время бурения. Время на наращивание бурильной колонны, смену долота и забойного двигателя, спуск обсадной колонны учитывается отдельно и в продолжительность спуско-подъемных операций не включается. Продолжительность спуско-подъемных операций зависит от мощности и скоростей лебедки, а также уровня механизации. Поэтому создание высокопроизводительных подъемных механизмов и средств механизации спуско-подъемных операций — один из важных резервов ускорения сроков строительства скважин и повышения технико-экономических показателей буровых работ.

|

|

|

При ручной расстановке свечей продолжительность спуско-подъемных операций слагается из следующих элементов:

где tn и tсn — машинное время соответственно подъема и спуска бурильных труб; tпэ и tспэ — машинное время соответственно подъема и спуска незагруженного элеватора; tмрп, tмрс — время машинно-ручных операций при подъеме и спуске бурильных труб.

|

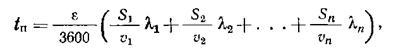

При ступенчатом изменении скоростей лебедки время, затрачиваемое на подъем бурильных труб (в ч), рассчитывается по формуле

где S1, S2,..., Sn — длина труб, поднимаемых на первой и после дующих скоростях лебедки, м; υ1 υ2,..., υn — средние установившиеся скорости подъема, м/с; λ1, λ2,. .. , λn— коэффициенты заполнения тахограммы на соответствующих скоростях; ε = 1,02— коэффицент, учитывающий высоту приподъема колонны труб.

где S1, S2,..., Sn — длина труб, поднимаемых на первой и после дующих скоростях лебедки, м; υ1 υ2,..., υn — средние установившиеся скорости подъема, м/с; λ1, λ2,. .. , λn— коэффициенты заполнения тахограммы на соответствующих скоростях; ε = 1,02— коэффицент, учитывающий высоту приподъема колонны труб.

|

|

|

Длина труб, поднимаемых на отдельных скоростях:

|

где L1, L2, L3,. .. , Ln — граничные длины бурильной колонны, при которых изменяется скорость лебедки: zK—число рейсов за период бурения скважины.

Очевидно, что сумма длин бурильных труб, поднимаемых на отдельных скоростях, равна длине труб, поднимаемых из скважины за все рейсы:

|

Формула кривой проходки в функции от глубины скважины имеет вид

|

После подстановки полученного выражения в формулу длины труб и ее интегрирования получим

|

Граничные длины бурильной колонны, при которых изменяется скорость подъема, зависят от подъемной характеристики лебедки, определяемой по формуле

Учитывая,'что вес бурильной колонны = получим

|

где Li, — предельная длина колонны при подъеме на i-й скорости, м; q — вес 1 м бурильной колонны, Н; Nдв — мощность двигателей лебедки, Вт; ηтр — к. п. д. трансмиссии лебедки; ηт.с — к. п. д. талевого механизма; υi — скорость подъема крюка на i-й скорости лебедки, м/с; Gт — вес подвижных частей талевого механизма, Н.

|

Машинное время спуска бурильных труб (в ч)

где Sc — длина бурильных труб, спускаемых в скважину за время бурения до конечной глубины, м; υср.сп — средняя скорость спуска бурильной колонны, м/с.

|

Из технологии спуско-подъемных операций в бурении следует, что суммарная длина подъемов незагруженного элеватора равна длине труб, спускаемых в скважину, а суммарная длина спусков незагруженного элеватора—длине труб, поднимаемых из скважины. Согласно этому, длина пути, совершаемого незагруженным элеватором при спуско-подъемных операциях:

где Snэ и Sспэ — суммарная длина подъемов и спусков незагруженного элеватора; S — длина труб, поднимаемых и спускаемых за период бурения скважины.

|

Машинное время спусков незагруженного элеватора

где υспэ — средняя скорость спуска незагруженного элеватора, м/с.

|

Скорость подъема незагруженного элеватора зависит от структуры скоростей буровой лебедки. При независимой схеме скоростей лебедки незагруженный элеватор поднимается за очередной свечой на «быстрой» скорости независимо от ранее включенной «тихой» скорости, используемой для приподъема колонны и освобождения клиньев либо элеватора. В этом случае машинное время подъема незагруженного элеватора за период бурения скважины

где υп — максимальная скорость подъема при установившемся движении, м/с; λ — коэффициент заполнения тахограммы.

В лебедках с зависимой схемой скоростей незагруженный элеватор поднимается на скоростях, зависящих от «тихих» скоростей, используемых для приподъема колонны труб. Так, при четырех- скоростной лебедке с зависимой схемой скоростей незагруженный элеватор поднимается на 3-й либо 4-й скорости. Общая длина подъемов незагруженного элеватора на этих скоростях определяется по формулам и составляет S1+S3 на 3-й и S2 + S4 на 4-й скорости.

При работе с шестискоростной лебедкой незагруженный элеватор поднимается на 4-й, 5-й и 6-й скоростях, а длина подъемов на этих скоростях составляет: S1+S4— на 4-й; S2 + S5 — на 5-й и S3 + S6 — на 6-й скорости

|

Машинное время подъемов незагруженного элеватора лебедками с зависимой схемой скоростей определяется по формулам: для четырехскоростной лебедки

|

для шестискоростной лебедки

|

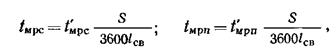

Машинно-ручные операции при подъеме включают установку бурильной колонны на клинья либо элеватор, отвинчивание свечи, отвод ее от устья и установку на подсвечник. При спуске машинно- ручные операции выполняются в обратной последовательности и включают захват свечи с подсвечника, перемещение ее к устью скважины, свинчивание и освобождение клиньев либо элеватора. Продолжительность машинно-ручных операций рассчитывается по формуле

где tмпс и tмpn — время машинно-ручных операций при спусках и подъемах бурильной колонны за период бурения скважины, ч; t'мрс и t'мрп — нормативное время машинно-ручных операций при спуске и подъеме одной свечи, с; lсв — длина свечи, м.

При использовании комплекса АСП продолжительность спуско- подъемных операций сокращается за счет совмещения машинных и машинно-ручных операций.

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК, ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРИ СПУСКО-ПОДЪЕМНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

Эксплуатационные нагрузки, действующие на узлы и детали подъемного механизма, подразделяются на случайные и регулярные.

Случайные нагрузки возникают в результате прихватов бурильных и обсадных труб и других нарушений нормального режима работы. Уровень случайных нагрузок ограничивается допускаемой нагрузкой на крюке, регламентированной ГОСТом на основные параметры буровых установок и технической характеристикой подъемного механизма. Случайные нагрузки учитываются в расчетах на статическую прочность. На сопротивляемость усталости случайные нагрузки существенно не влияют вследствие ограниченного числа их повторений.

Регулярные нагрузки характеризуются повторяемостью однозначных нагрузок. Распределение регулярных нагрузок по величине и числу циклов подчиняется закону изменения кривой проходки. Если в формулу кривой проходки ввести в качестве множителя величину среднего веса 1 м бурильной колонны, то получим

Рейсовая нагрузка (в Н) — величина Lzq, определяющая вес бурильной колонны при 2-м рейсе:

|

На рис. XIII.2 показан график нагружения подъемного механизма. Из графика определяются величина и повторяемость рейсовых нагрузок. Рейсовая нагрузка достигает максимального значения в конечном рейсе, выполняемом с проектной глубины скважины:

где Рк — конечная рейсовая нагрузка, Н; zK —- порядковый номер конечного рейса по кривой проходки.

|

Конечная рейсовая нагрузка за время бурения скважины одна, а первая и промежуточные рейсовые нагрузки повторяются во всех последующих рейсах, включая конечный. Согласно этому, число циклов повторения нагрузок z-гo рейса

|

При спуско-подъемных операциях происходит ступенчатое изменение рейсовой нагрузки. Число ступеней рейсовой нагрузки зависит от длин бурильной колонны и свечей:

где Lz — длина бурильной колонны, равная глубине скважины при 2-м рейсе, м; lСВ — длина бурильной свечи, м.

С учетом веса подвижных частей талевого механизма GT для 2-го рейса существует следующее распределение рейсовой нагрузки по ступеням:

|

При подъеме

|

Очевидно, что каждая ступень нагрузки 2-го рейса будет повторяться в (z+1)-м и других последующих рейсах. Поэтому число циклов повторения ступеней нагрузки 2-го рейса, определяется как и число рейсовых нагрузок. В результате снижения проходки на долото разность ΔPz = Pz— Pz-1 по мере углубления скважины уменьшается и ступенчатая функция распределения рейсовых нагрузок приближается к непрерывной, заданной тем или иным законом распределения. Одновременно уменьшается разность Δuz=uz—uz-1 между числами ступеней нагрузки смежных рейсов.

|

Суммарное число циклов повторения отдельных ступеней рейсовых нагрузок равно количеству свечей, спускаемых и поднимаемых из скважины за период бурения:

|

Наряду с переменными рейсовыми нагрузками подъемные механизмы буровых установок испытывают многократно повторяющиеся постоянные нагрузки, действующие при подъемах и спусках незагруженного элеватора, а также при переносах свечей от устья скважины на подсвечник и обратно. Число циклов повторения каждой из этих нагрузок равно количеству свечей, поднимаемых и спускаемых за период бурения скважины:

где Nпэ и Nспэ — число подъемов и спусков незагруженного элеватора; Nпп и Nпу — число переносов свечи соответственно на подсвечник и с подсвечника к устью скважины.

|

Общее число циклов повторения всех видов регулярных нагрузок за период бурения скважины

Каждому циклу нагрузок соответствует определенное число циклов напряжений, испытываемых деталями подъемного механизма.

Циклом напряжений называют однократную смену напряжений, соответствующую полному периоду их изменения. Для деталей крюка, элеватора и других невращающихся узлов подъемного механизма число циклов напряжения равно числу циклов повторения регулярных нагрузок, так как в этих деталях однократная смена напряжений совпадает с периодом перемещения колонны на длину одной свечи. Для деталей, подвергающихся изгибу и вращению, одному циклу напряжений соответствует один оборот, за который происходит однократная смена напряжений по знаку.

Цикловое отношение — число оборотов вращающихся деталей подъемного механизма за период подъема одной свечи:

|

для подшипников шкивов талевого механизма

|

для подъемного вала лебедки и его подшипников

|

для валов и подшипников трансмиссии буровой лебедки

|

для цепей трансмиссии лебедки

Здесь lсв — длина свечи, м; Dш — диаметр шкива по дну канавки, м; Dcр — средний диаметр навивки каната на барабан лебедки, м; ii — число рабочих струн от неподвижного до рассматриваемого шкива; iтс — кратность оснастки талевого механизма; iТР — передаточное число от вала трансмиссии до подъемного вала лебедки; zЗВ — число зубьев звездочки на валу трансмиссии: Lt — длина замкнутого контура цепи (шаг цепи).

|

Число циклов напряжений, испытываемых деталями подъемного механизма:

где Nр — расчетное число циклов повторения регулярных нагрузок; f — цикловое отношение для рассматриваемой детали.

Касательные напряжения, создаваемые крутящим моментом, в период подъема свечи сохраняются постоянными по величине и знаку. Число циклов касательных напряжений, создаваемых крутящим моментом, равно числу повторений регулярных нагрузок. Следует учитывать, что детали трансмиссии буровой лебедки при спусках бурильной колонны и незагруженного элеватора отключаются от лебедки и не испытывают нагрузок. При групповом приводе определенные узлы и детали трансмиссии испытывают нагрузки как при спуско-подъемных операциях, так и при работе буровых насосов и ротора.

Блоком иагружения называют совокупность нагрузок и числа циклов их повторения за период бурения скважины. Число блоков нагружения за срок службы зависит от сопротивляемости деталей и узлов подъемного механизма усталостным разрушениям.

ПРОЦЕСС СПУСКО-ПОДЪЕМНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Спускоподъемные операции (СПО) при бурении скважин – трудоемкая и тяжелая работа, на которую затрачивается в среднем 18…20% времени бурения скважины.

Особенно много времени занимают эти работы при бурении глубоких скважин. Для облегчения труда буровой бригады при выполнении СПО и устранения опасных приемов работ созданы механизмы спуско-подъема (МСП), автоматический спуско-подъем (АСП), ключи для свинчивания труб (АКБ-3М), пневматические клиновые захваты, пневмораскрепители и др.

Процесс подъема бурильной колонны из скважины состоит из циклически повторяющихся в определенной последовательности операций:

- подъем всей колонны на длину, немного большую длины одной свечи;

- остановка колонны в подвешенном состоянии; установка колонны на стол ротора на клинья и освобождение поднятой свечи от растягивающей нагрузки;

- отвинчивание свечи от колонны и установка ее внутри буровой в специальный магазин;

- спуск ненагружеииых крюка и элеватора для подъема колонны на длину очередной свечи;

- остановка крюка для захвата колонны; захват н подъем колонны на длину следующей свечи.

Спускают колонну в обратной последовательности. После того, как ствол скважины пробурен на определенную глубину его крепят, для чего в скважину спускают обсадную колонну, состоящую из обсадных труб длиной 6…12 м.

Для выполнения всех этих операций буровая установка снабжается комплексом механизмов и инструмента для захвата, подъема, удержания на весу или на столе ротора бурильной или обсадной колонны при свинчивании и развинчивании труб, извлекаемых из скважины или спускаемых в нее. Для выполнения этих операций используют элеваторы, клиповые захваты, предохранительные пояса, механические, машинные и круговые ключи.

Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 1714; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!