Виды функциональной способности глаза

Физиология зрительного анализатора. Рецепторный аппарат. Фотохимические процессы в сетчатке глаза при действии света.

Зрительный анализатор представляет собой совокупность структур, воспринимающих световую энергию в виде электромагнитного излучения с длиной волны 400 - 700 нм и дискретных частиц фотонов, или квантов, и формирующих зрительные ощущения. С помощью глаза воспринимается 80-90% всей информации об окружающем мире.

Благодаря деятельности зрительного анализатора различают освещенность предметов, их цвет, форму, величину, направление передвижения, расстояние, на которое они удалены от глаза и друг от друга. Все это позволяет оценивать пространство, ориентироваться в окружающем мире, выполнять различные виды целенаправленной деятельности.

Наряду с понятием зрительного анализатора существует понятие органа зрения.

Орган зрения - это глаз, включающий три различных в функциональном отношении элемента:

Ø глазное яблоко, в котором расположены световоспринимающий, светопреломляющий и светорегулирующий аппараты;

Ø защитные приспособления, т. е. наружные оболочки глаза (склера и роговица), слезный аппарат, веки, ресницы, брови;

Ø двигательный аппарат, представленный тремя парами глазных мышц (наружная и внутренняя прямые, верхняя и нижняя прямые, верхняя и нижняя косые), которые иннервируются III (глазодвигательный нерв), IV (блоковый нерв) и VI (отводящий нерв) парами черепных нервов.

|

|

|

Структурно-функциональная характеристика

Рецепторный (периферический) отдел зрительного анализатора (фоторецепторы) подразделяется на палочковые и колбочковыенейросенсорные клетки, наружные сегменты которых имеют соответственно палочковидную ("палочки") и колбочковидную ("колбочки") формы. У человека насчитывается 6-7 млн. колбочек и 110 - 125 млн. папочек.

Место выхода зрительного нерва из сетчатки не содержит фоторецепторов и называется слепым пятном. Латерально от слепого пятна в области центральной ямки лежит участок наилучшего видения - желтое пятно, содержащее преимущественно колбочки. К периферии сетчатки число колбочек уменьшается, а число палочек возрастает, и периферия сетчатки содержит одни лишь палочки.

Различия функций колбочек и палочек лежит в основе феномена двойственности зрения. Палочки являются рецепторами, воспринимающими световые лучи в условиях слабой освещенности, т. е. бесцветное, или ахроматическое, зрение. Колбочки же функционируют в условиях яркой освещенности и характеризуются разной чувствительностью к спектральным свойствам света (цветное или хроматическое зрение). Фоторецепторы обладают очень высокой чувствительностью, что обусловлено особенностью строения рецепторов и физико-химических процессов, лежащих в основе восприятия энергии светового стимула. Полагают, что фоторецепторы возбуждаются при действии на них 1 - 2 квантов света.

|

|

|

Палочки и колбочки состоят из двух сегментов - наружного и внутреннего, которые соединяются между собой посредством узкой реснички. Палочки и колбочки ориентированы в сетчатке радиально, а молекулы светочувствительных белков расположены в наружных сегментах таким образом, что около 90% их светочувствительных групп лежат в плоскости дисков, входящих в состав наружных сегментов. Свет оказывает наибольшее возбуждающее действие в том случае, если направление луча совпадает с длинной осью палочки или колбочки, при этом он направлен перпендикулярно дискам их наружных сегментов.

Фотохимические процессы в сетчатке глаза. В рецепторных клетках сетчатки находятся светочувствительные пигменты (сложные белковые вещества) - хромопротеиды, которые обесцвечиваются на свету. В палочках на мембране наружных сегментов содержится родопсин, в колбочках - йодопсин и другие пигменты.

Родопсин и йодопсин состоят из ретиналя (альдегида витамина А1) и гликопротеида (опсина). Имея сходство в фотохимических процессах, они различаются тем, что максимум поглощения находится в различных областях спектра. Палочки, содержащие родопсин, имеют максимум поглощения в области 500 нм. Среди колбочек различают три типа, которые отличаются максимумами в спектрах поглощения: одни имеют максимум в синей части спектра (430 - 470 нм), другие в зеленой (500 - 530), третьи - в красной (620 - 760 нм) части, что обусловлено наличием трех типов зрительных пигментов. Красный колбочковый пигмент получил название "йодопсин". Ретиналь может находиться в различных пространственных конфигурациях (изомерных формах), но только одна из них - 11-ЦИС-изомер ретиналя выступает в качестве хромофорной группы всех известных зрительных пигментов. Источником ретиналя в организме служат каротиноиды.

|

|

|

Фотохимические процессы в сетчатке протекают весьма экономно. Даже при действии яркого света расщепляется только небольшая часть имеющегося в палочках родопсина (около 0,006%).

В темноте происходит ресинтез пигментов, протекающий с поглощением энергии. Восстановление йодопсина протекает в 530 раз быстрее, чем родопсина. Если в организме снижается содержание витамина А, то процессы ресинтеза родопсина ослабевают, что приводит к нарушению сумеречного зрения, так называемой куриной слепоте. При постоянном и равномерном освещении устанавливается равновесие между скоростью распада и ресинтеза пигментов. Когда количество света, падающего на сетчатку, уменьшается, это динамическое равновесие нарушается и сдвигается в сторону более высоких концентраций пигмента. Этот фотохимический феномен лежит в основе темновой адаптации.

|

|

|

Особое значение в фотохимических процессах имеет пигментный слой сетчатки, который образован эпителием, содержащим фусцин. Этот пигмент поглощает свет, препятствуя отражению и рассеиванию его, что обусловливает четкость зрительного восприятия. Отростки пигментных клеток окружают светочувствительные членики палочек и колбочек, принимая участие в обмене веществ фоторецепторов и в синтезе зрительных пигментов.

Вследствие фотохимических процессов в фоторецепторах глаза при действии света возникает рецепторный потенциал, который представляет собой гиперполяризацию мембраны рецептора. Это отличительная черта зрительных рецепторов, активация других рецепторов выражается в виде деполяризации их мембраны. Амплитуда зрительного рецепторного потенциала увеличивается при увеличении интенсивности светового стимула. Так, при действии красного цвета, длина волны которого составляет 620 - 760 нм, рецепторный потенциал более выражен в фоторецепторах центральной части сетчатки, а синего (430 - 470 нм) - в периферической.

Синаптические окончания фоторецепторов конвергируют на биполярные нейроны сетчатки. При этом фоторецепторы центральной ямки связаны только с одним биполяром. Проводниковый отдел зрительного анализатора начинается от биполярных клеток, затем ганглиозные клетки, затем зрительный нерв, затем зрительная информация поступает на латеральные коленчатые тела таламуса, откуда в составе зрительной лучистости проецируется на первичные зрительные поля.

Первичными зрительными полями коры является поле 16 и поле 17 – это шпорная борозда затылочной доли.Для человека характерно бинокулярное стереоскопическое зрения, то есть способность различать объем предмета и рассматривать двумя глазами. Характерна световая адаптация, то есть приспособление к определенным условиям освещения.

Виды функциональной способности глаза

Дневное, или фотопическое, зрение(греч.photos- свет иopsis- зрение) обеспечивают колбочки при большой интенсивности освещения; характеризуется высокой остротой зрения и способностью глаза различать цвета (проявление центрального зрения).

Сумеречное, или мезопическое зрение(греч.mesos- средний, промежуточный) возникает при слабой степени освещенности и преимущественном раздражении палочек. Оно характеризуется низкой остротой зрения и ахроматичным восприятием предметов.

Ночное, или скотопическое зрение(греч.skotos- темнота) возникает при раздражении палочек пороговым и надпороговым уровнем света. При этом человек способен лишь различать свет и темноту.

Сумеречное и ночное зрение преимущественно обеспечивают палочки (проявление периферического зрения); оно служит для ориентации в пространстве.

Центральный отдел сетчатки

Колбочкифункционируют при хорошем освещении и способны дифференцировать цвета. Они обеспечивают центральное зрение (название связано с их преимущественным расположением в центральной области сетчатки), которое характеризуется остротой зрения и цветоощущением.Колбочки, расположенные в центральной части сетчатки, обеспечивают центральное форменное зрение и цветоощущение. Центральное форменное зрение - способность различать форму и детали рассматриваемого предмета благодаря остроте зрения.

Острота зрения

Острота зрения (visus) - способность глаза воспринимать две точки, расположенные на минимальном расстоянии друг от друга, как отдельные. Минимальное расстояние, при котором две точки будут видны раздельно, зависит от анатомо-физиологических свойств сетчатки. Если изображения двух точек попадают на две соседние колбочки, то они сольются в короткую линию. Две точки будут восприниматься раздельно, если их изображения на сетчатке (две возбужденные колбочки) будут разделены одной невозбужденной колбочкой. Таким образом, диаметр колбочки определяет величину максимальной остроты зрения. Чем меньше диаметр колбочек, тем больше острота зрения (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Схематическое изображение угла зрения

Угол, образованный крайними точками рассматриваемого предмета и узловой точкой глаза (находится у заднего полюса хрусталика), называют углом зрения. Угол зрения -универсальная основа для выражения остроты зрения. Предел чувствительности глаза большинства людей в норме равен 1 (1 угловой минуте). В том случае, если глаз видит раздельно две точки, угол между которыми составляет не менее 1, остроту зрения считают нормальной и определяют ее равной одной единице. Некоторые люди имеют остроту зрения 2 единицы и более. С возрастом острота зрения меняется. Предметное зрение появляется в возрасте 2-3 мес. Острота зрения у детей в возрасте 4 мес.составляет около 0,01. К году острота зрения достигает 0,1-0,3. Острота зрения, равная 1,0 формируется к 5-15 годам.

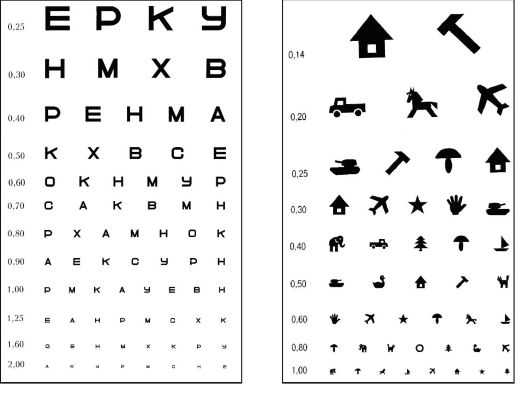

Центральное зрение — это способность человека различать не только форму и цвет рассматриваемых предметов, но и их мелкие детали, что обеспечивается центральной ямкой желтого пятна сетчатки. Центральное зрение характеризуется его остротой, то есть способностью человеческого глаза воспринимать раздельно точки, расположенные друг от друга на минимальном расстоянии. Для большинства людей пороговый угол зрения соответствует одной минуте. На этом принципе построены все таблицы для исследования остроты зрения для дали, в том числе и принятые в нашей стране таблицы Головина-Сивцева и Орловой, которые состоят соответственно из 12 и 10 рядов букв или знаков. Так, детали самых крупных букв видны с расстояния в 50, а самых мелких — с 2,5 метра.

Нормальная острота зрения у большинства людей соответствует единице. Это значит, что при такой остроте зрения мы можем с расстояния в 5 метров свободно различать буквенные или другие изображения 10-го ряда таблицы. Если человек не видит самой крупной первой строки, ему показывают знаки одной из специальных таблиц. При очень низкой остроте зрения проверяют светоощущение. Если человек не воспринимает свет, он слеп. Довольно часто встречается и превышение общепринятой нормы зрения. Как показали исследования отделения адаптации зрения Научно-исследовательского института медицинских проблем Севера Сибирского отделения Академии медицинских наук СССР, проводимые под руководством доктора медицинских наук В. Ф. Базарного, в условиях Крайнего Севера у детей в возрасте 5—6 лет острота зрения вдаль превышает общепринятую условную норму, достигает в ряде случаев двух единиц.

На состояние центрального зрения оказывают влияние ряд факторов: интенсивность света, соотношение яркости и фона рассматриваемого объекта, время экспозиции, степень соразмерности между фокусным расстоянием преломляющей системы и длиной оси глаза, ширина зрачка и т. п., а также общее функциональное состояние центральной нервной системы, наличие различных заболеваний.

Острота зрения каждого глаза исследуется отдельно. Начинают с мелких знаков, постепенно переходят к более крупным. Существуют и объективные методы определения остроты зрения. Если острота зрения одного глаза значительно выше, чем другого, в головной мозг поступает изображение рассматриваемого объекта только от лучше видящего глаза, второй же глаз может обеспечить только периферическое зрение. В связи с этим хуже видящий глаз периодически выключается из зрительного акта, что приводит к амблиопии — снижению остроты зрения.

Определение остроты зрения. Для определения остроты зрения используют специальные таблицы, содержащие буквы, цифры или знаки (для детей используют рисунки - машинка, елочка и др.) различной величины. Эти знаки называют оптотипами. В основу создания оптотипов положено международное соглашение о величине их деталей, составляющих угол в 1', тогда как весь оптотип соответствует углу в 5 'с расстояния 5 м. (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Принцип построения оптотипаСнеллена

У маленьких детей остроту зрения определяют ориентировочно, оценивая фиксацию ярких предметов различной величины. Начиная с трех лет остроту зрения у детей оценивают с помощью специальных таблиц. В нашей стране наибольшее распространение получила таблица Головина-Сивцева (рис. 3.3), которую помещают в аппарат Рота - ящик с зеркальными стенками, обеспечивающий равномерное освещение таблицы. Таблица состоит из 12 строк.

Рис. 3.3. Таблица Головина-Сивцева: а) взрослая; б) детская

Пациент садится на расстоянии 5 м от таблицы. Исследование каждого глаза проводят отдельно. Второй глаз закрывают щитком. Сначала обследуют правый (ОD-oculusdexter), затем левый (OS-oculussinister) глаз. При одинаковой остроте зрения обоих глаз используют обозначениеOU(oculiutriusque). Знаки таблицы предъявляют в течение 2-3 с. Сначала показывают знаки из десятой строки. Если пациент их не видит, дальнейшее обследование проводят с первой строки, постепенно предъявляя знаки следующих строк (2-й, 3-й и т.д.). Остроту зрения характеризуют оптотипы наименьшего размера, которые исследуемый различает.

Для расчета остроты зрения используют формулу Снеллена: visus=d/D, гдеd- расстояние, с которого пациент читает данную строку таблицы, аD- расстояние, с которого читает данную строку человек с остротой зрения 1,0 (это расстояние указано слева от каждой строки). Например, если обследуемый правым глазом с расстояния 5 м различает знаки второго ряда (D= 25 м), а левым глазом различает знаки пятого ряда (D= 10 м), то

visusOD= 5/25 = 0,2

visusOS= 5/10 = 0,5

Для удобства справа от каждой строки указана острота зрения, соответствующая чтению данных оптотипов с расстояния 5 м. Верхняя строка соответствует остроте зрения 0,1, каждая последующая - увеличению остроты зрения на 0,1, и десятая строка соответствует остроте зрения 1,0. В последних двух строках этот принцип нарушается: одиннадцатая строка соответствует остроте зрения 1,5, а двенадцатая - 2,0. При остроте зрения менее 0,1 следует подвести пациента на расстояние (d), с которого он сможет назвать знаки верхней строки (D= 50 м). Затем остроту зрения также рассчитывают по формуле Снеллена. Если пациент не различает знаки первой строки с расстояния 50 см (т.е. острота зрения ниже 0,01), то остроту зрения определяют по расстоянию, с которого он может сосчитать раздвинутые пальцы руки врача. Пример:visus= счет пальцев с расстояния 15 см. Если исследуемый не может сосчитать пальцы, но видит движение руки у лица, то данные об остроте зрения записываются следующим образом:visus= движение руки у лица. Самая низкая острота зрения - способность глаза отличать свет от темноты. В этом случае исследование проводят в затемненном помещении при освещении глаза ярким световым пучком. Если исследуемый видит свет, то острота зрения равна светоощущению (perceptiolucis). В данном случае остроту зрения обозначают следующим образом:visus= 1/??: Направляя на глаз пучок света с разных сторон (сверху, снизу, справа, слева), проверяют способность отдельных участков сетчатки воспринимать свет. Если обследуемый правильно определяет направление света, то острота зрения равна светоощущению с правильной проекцией света (visus= 1/??proectioluciscerta, илиvisus= 1/??p.l.c.); если обследуемый неправильно определяет направление света хотя бы с одной стороны, то острота зрения равна светоощущению с неправильной проекцией света (visus= 1/??proectiolucisincerta, илиvisus= 1/??p.l.incerta). В том случае, когда больной не способен отличить свет от темноты, его острота зрения равна нулю (visus= 0).

В основу создания оптотипов положено международное соглашение о величине их деталей, различаемых под углом зрения Г, тогда как весь оптотип соответствует углу зрения 5 градусов. В нашей стране наиболее распространенным является метод определения остроты зрения по таблице Головина — Сивцева (рис. 4.3), помешенной в аппарат Рота. Нижний край таблицы должен находиться на расстоянии 120 см от уровня пола. Пациент сидит на расстоянии 5 м от экспонируемой таблицы. Сначала определяют остроту зрения правого, затем — левого глаза. Второй глаз закрывают заслонкой.

Таблица имеет 12 рядов букв или знаков, величина которых постепенно уменьшается от верхнего ряда к нижнему. В построении таблицы использована десятичная система: при прочтении каждой последующей строчки острота зрения увеличивается на 0,1- Справа от каждой строки указана острота зрения, которой соответствует распознавание букв в этом ряду. Слева против каждой строки указано то расстояние, с которого детали этих букв будут видны под углом зрения Г, а вся буква — под углом зрения 5'. Так, при нормальном зрении, принятом за 1,0, верхняя строка будет видна с расстояния 50 м, а десятая — с расстояния 5 м.

При остроте зрения ниже 0,1 обследуемого нужно приближать к таблице до момента, когда он увидит ее первую строку. Расчет остроты зрения следует производить по формуле Снеллена:

где d — расстояние, с которого обследуемый распознает оптотип; D — расстояние, с которого данный оптотип виден при нормальной остроте зрения. Для первой строки D равно 50 м. Например, пациент видит первую строку таблицы на расстоянии 2 м. В этом случае

Поскольку толщина пальцев руки примерно соответствует ширине штрихов онтотинов первой строки таблицы, можно демонстрировать обследуемому раздвинутые пальцы (желательно на темном фоне) с различного расстояния и соответственно определять остроту зрения ниже 0,1 также по приведенной выше формуле. Если острота зрения ниже 0,01, но обследуемый считает пальцы на расстоянии 10 см (или 20, 30 см), тогда Vis равна счету пальцев на расстоянии 10 см (или 20, 30 см). Больной может быть не способен считать пальцы, но определяет движение руки у лица, это считается следующей градацией остроты зрения.

Минимальной остротой зрения является светоощущение (Vis = l/oo) с правильной (pioectialuciscerta) или неправильной (pioectialucisincerta) светопроекцией. Светопроекцию определяют путем направления в глаз с разных сторон луча света от офтальмоскопа. При отсутствии светоощущения острота зрения равна нулю (Vis = 0) и глаз считается слепым.

Для определения остроты зрения ниже 0,1 применяют оптотипы, разработанные Б. Л. Поляком, в виде штриховых тестов или колец Ландольта, предназначенных для предъявления на определенном близком расстоянии с указанием соответствующей остроты зрения (рис. 4.4). Данные оптотипы специально созданы для военно-врачебной и медикосоциальной экспертизы, проводимой при определении годности к военной службе или гуппы инвалидности.

Существует и объективный (не зависящий от показаний пациента) способ определения остроты зрения, основанный на оптокинетическом нистагме. С помощью специальных аппаратов обследуемому демонстрируют движущиеся объекты в виде полос или шахматной доски. Наименьшая величина объекта, вызвавшая непроизвольный нистагм (увиденный врачом), и соответствует остроте зрения исследуемого глаза.

В заключение следует отметить, что в течение жизни острота зрения изменяется, достигая максимума (нормальных величин) к 5—15 годам и затем постепенно снижаясь после 40—50 лет.

Острота зрения - важная зрительная функция для определения профессиональной пригодности и групп инвалидности. У маленьких детей или при проведении экспертизы для объективного определения остроты зрения используют фиксацию нистагмоидных движений глазного яблока, которые возникают при рассматривании движущихся объектов.

Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 1439; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!