ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ РАССМОТРЕНИИ 4 страница

Представители функциональной социологии исходят из того, что функции отдельного социального объекта непосредственно вплетены в совокупную социальную жизнь, которая представляет собой функционирование социальной системы в целом. Это означает, что социальная система, например, социальная структура общества, вместе со всеми своими компонентами имеет определенный тип единства, так называемое «функциональное единство». Такое единство представляет собой определенное состояние, в котором все части социальной системы работают совместно и достаточно гармонично или с внутренней согласованностью. Основное требование функционального анализа к исследованию явлений и процессов, входящих в предметную область социологии, заключается, по словам Р. Мертона, в том, чтобы объект анализа представлял стандартизированное, т.е. типизированное, повторяющееся явление, такое, как социальные роли, институционные типы, социальные процессы, культурные стандарты, социальные нормы, групповые организации, социальные структуры. А все перечисленное как раз и составляет собой набор единиц макросо-циологического исследования общества, происходящих в нем процессов и событий.

30

Макросоциологический подход к исследованию социальных процессов развивают также представители социологической теории конфликта, в особенности выдающийся немецкий социолог агорой половины XX века Ральф Дарепдорф. По его мнению, социальный (классовый) конфликт представляет собой не просто реальность, а норму развития социальной системы. В отличие от К. Маркса, который считал, что в основе социального конфликта находится борьба противоборствующих классов за обладание собственностью, Р. Дарендорф утверждает, что основная линия конфликтных противоборств пролегает между теми социальными группами, у которых- власть, и теми, которые ее лишены. Конфликт, по его мнению, способен выполнять не только разрушительную, но и позитивную, созидательную функцию. Конструктивную функциональность конфликта он усматривает в его воздействии на усиление адаптивности системы, т.е. ее лучшей приспособленности к внутренним и внешним установкам ее развития.

|

|

|

Макросоциологический подход к исследованию общества развивает и наиболее известный из современных теоретиков социологии Никлас Луман. Опираясь на парсоновский функционализм, он, в отличие от Т. Парсонса, представляет социальные системы как более динамичные образования, которые возникают в процессе выработки согласия между участниками социального взаимодействия по поводу их переживаний, стремлений и действий. В центр исследования при этом ставится взаимодействие социальной системы с окружающей средой в трех основных измерениях: предметном,временном и социальном.

|

|

|

Наиболее применимым социальным объектом, в смысле возможной интеграции микро- и макросоциологического анализа может выступать исходный компонент предмета социологии - социальная общность. Она всегда развивается и функционирует только в процессе самоутверждения, самоидентификации и активного совместного действия множества социальных субъектов - отдельных личностей и групп. Но это функционирование испытывает на себе сложное воздействие крупномасштабных социальных систем, таких как политическая, социокультурная система, общеэкономический строй общества, действующие в нем социальные институты. Если мы проанализируем становление, функционирование и развитие какой-либо социальной общности (например, территориальной, этнонационалыюй, религиозной и т.п.), от сос-

31

|

|

Таким образом, исследование развития и функционирования социальных общностей (территориальных, этнонациональных, профессиональных, субкультурных, политических-и т.д.) будет тем плодотворнее, чем теснее в нем будут соединены микро- и макросоциологические компоненты изучения социальных систем. Допустим, мы изучаем деятельность такого важного института, каковым является государство. Значительная часть его функционирования может быть описана и проинтерпретирована в терминах межличностного и межгруппового взаимодействия. Мы могли бы активизировать взаимоотношения Президента, премьер-министра, руководителя парламента, лидеров оппозиции или межгрупповые взаимодействия различных фракций в парламенте. Все это делается с применением микросоциологических процедур. Однако всего этого для понимания сущности государства, особенностей его функционирования, определения эффективности проводимой им политики, безусловно, недостаточно, поскольку разнообразные связи между его различными структурами выходят за пределы личного и межгруппового взаимодействия. Для решения крупномасштабной задачи необходимо проанализировать деятельность государства в широком макроконтексте развития экономики, социальной сферы, политической системы, культуры и традиций данной страны, взаимодействия существующих в ней социально-стратификационных систем (рабочие, крестьяне, предприниматели, интеллигенция, молодежь и др.) с непременным выявлением долговременных процессов изменений - таких как развитие индустриализации или рыночных преобразований.

|

|

|

Еще одним важным каналом взаимодействия и конвергенции микро- и макросоциологических исследовательских процедур является использование в их обоих методологических принципов.

|

|

|

Методология в структуре социологии занимает очень важную позицию, поскольку имеет своим содержанием совокупность принципов и способов организации, развития и оценки теоретического и эмпирического социологического знания, систему норм и ре1улятивов осуществления социологических исследований. В исследовательской методологии, представляющей собой систему наиболее общих принципов, положений и методов, составляющих основу данной науки, выделяются следующие уровни: 1) общефилософские основания социологического познания; 2) принципы

1 Чак 2030

33

и методы общенаучного теоретического познания; 3) совокупность методов, процедур и техник теоретического и прикладного социологического анализа.

В социологии, как и во многих других науках, широко применяются такие общефилософские методы как анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование и обобщение, конкретизация. Разумеется, каждый из названных методов в социологии в силу специфических особенностей данной науки приобретает своеобразные особенности в своем применении к исследованию социальных объектов. Например, метод анализа приобретает форму контент-анализа (т.е. содержательного анализа) определенных текстов, осуществляемых по определенным правилам.

Широкое использование в социологии находит применение общенаучных методов. Чаще всего в социологических исследованиях как микроуровня, так и макросоциологического характера используется системная методология, т.е. методы системного подхода к организации и проведению социологического исследования. Поскольку общество, любая его сфера, организация, группа, общность, личность функционирует и развивается в качестве социальной системы, постольку лишь применение системного подхода позволяет правильно понять сущность любого социального объекта, тенденции и особенности его развития. Любая из названных систем оказывается не суммой составляющих ее отдельных элементов, а целостный, интегрированной совокупностью множества взаимосвязанных компонентов и их взаимоотношений, взаимозависимостей, которые выражаются в интегральных свойствах и функциях единого и целостного множества. Поэтому правильно понять данный социальный объект, представить его адекватное описание и интерпретацию, а тем более, определить эффективные способы управления и его желательного изменения можно только с позиций системной методологии.

Конкретизацией системной методологии в социологическом исследовании является комплексный подход, который позволяет применить к изучению, описанию и объяснению соответствующих социальных объектов единый теоретический дискурс, интерпретирующий их с точки зрения их целостности, но с применением не только социологических процедур, но и категорий ряда других научных дисциплин — математики, психологии, кибернетики, эконо-

34

мической теории и т.п. Именно таким способом исследует социология сложные многогранные социальные общности - этнические, социокультурные и др.

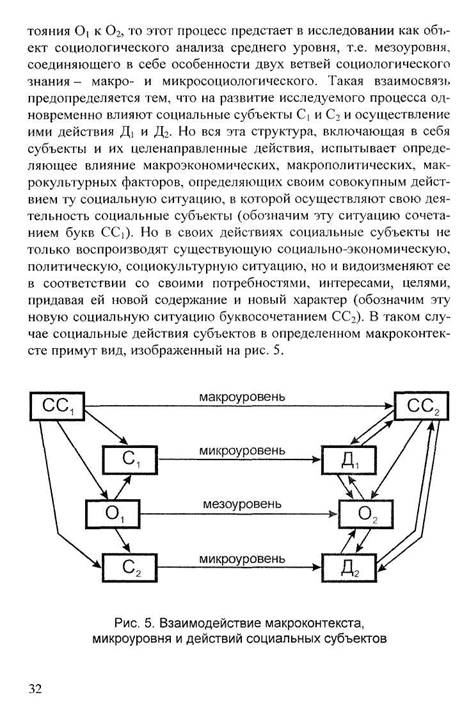

На рубеже XX-XXI столетий в социологии все чаще используется общенаучный метод моделирования. Моделирование представляет собой исследование каких-либо явлений, процессов или систем объектов путем построения и изучения их моделей, а также использование моделей для определения или уточнения способов построения вновь создаваемых объектов. Изображенная на рисунке № 5 взаимосвязь макро-контекста с микроуровнем социологического исследования действий социальных субъектов представляет собой по существу многоуровневую модель развития социальных процессов. В теоретической социологии также довольно часто применяется вероятностные модели, позволяющие при помощи формальных средств и процедур построить некую схему, образ определенных взаимозависимостей и механизмов социальных явлений, представляющих, а потому и объясняющих, типический случай всего класса соответствующих процессов или ситуаций. Например, исследование избирательных предпочтений и ориентации 2-х тысяч выборщиков, представляющих основные социально-демографический группы населения данной страны, дает возможность построить вероятностную модель того, как население страны проголосует во время ближайших президентских или парламентских выборов.

Часто в социологических исследованиях наряду с моделированием применяется метод типо.чогизащш, т.е. вычленение из определенной совокупности социальных фактов, явлений, процессов, событий их основных типов на основе определения их сходства и различия, надежных способов установления общности их наиболее существенных, типических признаков. Примером эффективного применения этого метода в социологии является знаменитая теория идеальных типов, разработанная одним из классиков социологии М. Вебером. Последний считал, что идеально-типические понятия, например: «бюрократия» или «протестантская этика», позволяют абстрагироваться от многообразия социальной действительности и выделить наиболее глубинные и общие связи, раскрывающие взаимозависимости причин и следствий наиболее сложных, повторяющихся в разных обстоятельствах явлений и

35

процессов- в управлении различными организациями или становлении капитализма. Общефилософские и общенаучные методы составляют в своей совокупность тот фундамент, на котором возводится многоуровневое и многогранное сооружение более конкретных, специфических методов, применяемых в социологических исследованиях. Они, в свою очередь, подразделяются на 2 группы. К первой относятся методы, применяемые в системе общей социологической теории, ко второй — в прикладных социологических исследованиях.

Среди методов, широко используемых в общей социологии, наиболее продуктивным является структурно-функциональный анализ. Этот метод, всесторонне разработанный американскими социологами Т. Парсонсом и Р. Мертопом, позволяет досконально изучить структуру исследуемой социальной системы, ее внутреннее строение, взаимосвязи составляющих ее компонентов, в органическом взаимодействии с функциями, выполняемыми как каждым отдельным компонентом, так и всей целостной социальной системой. Основная цель структурно-функционального анализа заключается в количественной и качественной оценке тех изменений, к которым данная социальная система может приспособиться не в ущерб своим основным функциям и целям.

На протяжении последних десятилетий XX века широкое применение в теоретической социологии получич компаративный (сравнительный) метод. Он ориентирован на раскрытие общих черт, особенностей и тенденций развития различных социальных систем - цивилизаций, культур, стран, народов, эпох. Для большинства социологов социологическое исследование по самому своему существу является сравнительным, ибо они, выбирая для изучения один социальный объект, так или иначе сравнивают его с другим объектом. Скажем, нормальное социальное поведение и сами социальные нормы не могут быть изучены досконально и всесторонне, если не исследовать имеющиеся в обществе отклонения от этих норм. Необходимость проведения всесторонних сравнительных исследований определяется целым рядом различных факторов, среди которых все более важную роль начинает играть процесс глобализации всех сторон жизни современных обществ. Обмен идеями, товарами, людьми, ценностями культуры приобрел в последние годы поистине всемирный характер, что приводит к

36

ослаблению одних социально-культурных и политических различий и к углублению других. Все это требует крупномасштабного проведения сравнительных социологических исследований.

Наряду со сравнительным методами в социологических исследованиях все шире начинает применяться его своеобразная разновидность - метод кросскулътуриого анализа, ориентированного для изучения тенденций развития, взаимодействия и взаимодополнения различных культур, причем различных не только в пространственном (скажем, восточнославянских и западноевропейских культур), но и во временном отношении (культур современности и античного мира или культур классического, модернистского и постмодернистского типа).

В социологической теории применяется и корреляционно-каузальный метод. Причем, имеется в виду, что причинность не может быть напрямую выведена из отношений корреляции. Под корреляцией понимается устойчивое отношение, связь между двумя наборами явлений или событий, которые называются переменными. Таковыми в социологии могут быть возраст, уровень доходов или квалификация, степень религиозности индивидов или групп и т.п. В случае, когда две переменные сильно коррелируют друг с другом, может показаться, что одна из них является причиной другой. Однако отнюдь не всегда наблюдаемая корреляция выражает причинную связь. В своей классической работе «Самоубийство» выдающийся французский социолог Э. Дюркгепм выявил корреляцию между числом самоубийств и временем года. Оказалось, что количество самоубийств последовательно возрастает с января по июнь-июль, а затем уменьшается по мере приближения к концу года. Могло показаться, что температура или климатические изменения находятся в причинно-следственной связи со склонностью некоторых людей к самоубийству. Однако реальная причинность в этих явлениях никак не связана с температурой или климатом. Весной и летом большинство людей в изучаемых Дюркгеймом странах ведет более интенсивную социальную жизнь, а люди одинокие и несчастные в таких ситуациях, когда повышается уровень социальной активности других людей, исньпывают свое одиночество, ненужность никому гораздо острее, чем в другое время. Следовательно, они с большей вероятностью именно в весенне-летний период реализуют свою склонность

37

к самоубийству. Этот пример говорит о том, что анализируемый метод требует от социолога очень осторожной и обоснованной трактовки в соотношении корреляции и причинной связи.

В теоретической социологии находит достаточно широкое применение метод вычленения устойчивости, инвариантности в многообразных социальных изменениях. Именно таким способом Т. Парсонс при построении общей теории социальных систем выделил проявляющуюся во всех системах устойчивую, инвариантную, фактически интегративную подсистему, своеобразное ядро общества, которое оно назвал социетальным сообществом. Без такого ядра никакого общества не бывает. Подобным же образом при изучении динамики ценностных ориентации в современном постсоветском обществе выделяется устойчивое мотивационное «ядро», куда входят такие ценностные ориентации, как хорошее здоровье, материальное благополучие, любовь и дружба, личная безопасность, и своего рода «периферия» ценностной системы индивида или группы (труд, учеба и др.).

На уровне прикладной социологии наряду с охарактеризованными методами используются специфические методы эмпирического исследования. К ним относятся: 1) вкчючениое наблюдение; 2) анализ документов; 3) выборочный метод; 4) метод опроса; 5) социальный эксперимент; 6) анализ и обобщение социологической информации. Подробная характеристика методов, применяемых в прикладных социологических исследованиях, содержится в последнем разделе данной книги, поэтому здесь мы ее не воспроизводим.

Все охарактеризованные методы могут применяться во взаимодействии друг с другом, а их совокупность составляет систему методологии социологического исследования. Эта система изображена на рис. 6.

Методология социологического исследования включена в структуру социологии в качестве составного и очень важного ее компонента. Эта структура базируется на изучении реальных фактов социальной действительности, а теоретические обобщения изучаемых фактов, тенденций их развития в сложноиерархизиро-ванной социальной системе связываются воедино посредством применения фундаментальных принципов и методов социологического исследования.

38

|

|

7. Каковы особенности фундаментальных социологических исследова

ний?

8. На что ориентированы прикладные социологические исследования?

9. Какие общефилософские методы применяются в социологии?

10. Какие общенаучные методы использует социология?

11. Какие методы применяет общая социологическая теория?

12. Каковы методы, применяемые в прикладной социологии?

Литература

1. Бабосов Е.М. Социология. Ч. 1. Гл.2. Общая теоретическая социоло

гическая теория. Гл.2. Мн., 1998.

2. Гидденс Э. Социология. Гл. 22. М, 1999.

3. Гурко Е.Н. Эмпирическое и теоретическое в социологическом иссле

довании. Мн., 1984.

4. Осипов Г.В., Кабыща Л.В. Структура социологического знания //Со

циология /Под ред. Г.В. Осипова. Гл. 2, 3. М., 1996.

5. Осипов Г.В., Кабыща А.В. Типы социологических теорий //Социо

логия /Под ред. Г.В. Осипова. Гл. 2, 4. М., 1996.

6. Смелзер Н. Введение в социологию. Разд. Микросоциологические

теории; макросоциологические теории//Социология. Гл. 1. М., 1994.

7. Фролов С.С. Уровни социологического знания //Социология. Гл. 2, 3.

М., 1996.

8. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Гл. 1. М., 1999.

Глава 3. НАУЧНЫЙ СТАТУС ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ, ЕЕ МЕСТО И РОЛЬ В СИСТЕМЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

В процессе становления социологии, который начался с 30-х годов XIX в., эта новая область научного знания сформировалась сначала (в трудах ее основоположника Огюста Конто) в качестве единой и нерасчлененной науки об обществе. Но уже в начале XX в. один из основоположников этой науки Эмиль Дюркгегш в своей работе «Социология и социальные науки» впервые опубликованной в 1909 г., подчеркнул, что «хотя социология, в известном смысле, - единая наука, она, тем не менее, включает в себя множество вопросов и, следовательно, частных наук. В действительности существует столько отраслей социологии, столько частных социальных наук, сколько существует разновидностей социальных

40

фактов. Как бы ни отличались друг от друга различные категории социальных фактов, это все же разновидности одного и того же ряда, следовательно, есть основания исследовать то, что создает единство рода ... и выяснить, не существуют ли весьма общие законы (развития общества - Евг. Б.). Это объект общей социологии, так же как объект общей биологии состоит в обнаружении наиболее общих свойств и законов жизни» (3; 273, 278-279). Следовательно, Э. Дюркгейм впервые в истории социологической мысли осуществляет теоретическую дифференциацию социологии как единой науки и наряду с ее частными теориями (социологией морали, социологией религии, экономической социологией и т.п.), выделяет общую социологию как пауку, изучающую наиболее общие свойства и законы развития общества.

Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 387; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!