Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон

При государе Алексее Михайловиче, царствовавшем с 1645 по 1676 годы. Он был деятельным правителем, старательно вникавшем во все вопросы, касающиеся России. Считая себя истинно православным, немало внимания уделял и церковным делам.

В России церковный раскол связан именем патриарха Никона, в миру известного как Никита Минин (1605-1681 гг.). По воле родителей стал священнослужителем и на данном поприще сумел сделать блестящую карьеру. В 1643 году он получил высокий духовный сан игумена Кожеозерского монастыря в Архангельской губернии.

В 1646 году Никон, прибыв в Москву для улаживания монастырских дел, был представлен молодому царю Алексею Михайловичу. Семнадцатилетнему государю так приглянулся игумен, что он оставил его при дворе, назначив архимандритом Московского Новоспасского монастыря. Благодаря царской милости, впоследствии Никон получил сан Новгородского митрополита.

По повелению царя в 1651 году Никон был вновь возвращен в Москву и с этого момента его влияние на Алексея Михайловича еще больше возросло. Он вошел в полное доверие к государю, активно участвовал в решении многих государственных вопросов. Вершины своей карьеры Никон достиг в 1652 году, взойдя на патриарший престол, после смерти патриарха Иосифа. С этого времени начинается подготовка церковной реформы, необходимость которой назревала давно.

Теперь остановимся кратко на реформах Никона и церковном расколе, последовавшем за ними:

|

|

|

- замена двуперстного знамения на троеперстное. У противников реформ это нововведение вызвало больше всего нареканий. Крестное знамение, совершаемое новым способом, расценивалось как неуважение к самому Господу, ведь из трех пальцев получался «кукиш Богу»;

- написание «Иисус» вместо «Исус»;

-сокращение числа просфор для литургии;

-во время службы вместо земных поклонов необходимо было совершать поясные;

-движение во время крестного хода теперь совершалось против солнца;

-в церковном пении стали произносить три раза «Аллилуйя» вместо двух.

Теперь более подробно рассмотрим причины и последствия церковного раскола:

- способы, при помощи которых осуществлялись церковные реформы, оттолкнули значительную часть духовенства и простого народа, а именно насильственное изымание церковных книг, икон и других святынь, несоответствующих греческим канонам и дальнейшее их публичное уничтожение;

-резкий и непродуманный переход к новым правилам богослужения вызвал у народных масс

убеждение, что им пытаются навязать иную веру. К тому же, отказывающихся принять нововве-

дения подвергали серьезным телесным наказаниям, что не добавляло симпатий к патриарху Никону и его окружению;

|

|

|

- низкий уровень образования, а порой и полная безграмотность приходского духовенства, не способного объяснить прихожанам в чем суть изменения литургии;

- недобросовестный перевод отдельных текстов с греческого на русский, которые хоть и незначительно, но стали отличаться от прежних старорусских. Наибольшего возмущения у верующих вызвали изменения смысла молитвы Символ веры, где в новой редакции о Царствии Божьем говорится в будущем времени, а не в настоящем, как было прежде;

- отсутствие единства и согласия в церковной среде по вопросу проводимых реформ. Как следствие среди духовенства появились противники нововведений, ставшие духовными лидерами старообрядчества.

Значение церковного раскола

- Церковный раскол в России в 17 веке стал национальной трагедией. Произошло разделение русского народа на тех, кто остался в лоне Православной Церкви, совершающую богослужения по новым правилам и на старообрядцев, продолжавших придерживаться дореформенных церковных обрядов.

- Как итог церковного раскола — прекратило свое существование духовное единение русского народа. Впервые в истории государства возникает вражда на религиозной почве. К тому же более четко стала проявляться социальная разобщенность среди населения.

|

|

|

- Устанавливается верховенство царской власти над церковной. Проведение церковной реформы было инициировано правительством и проводилось при его поддержке. А это послужило началом к тому, что управление церковными делами начало постепенно переходить в государственное ведомство. - - Окончательно этот процесс завершился при Петре Первом, упразднившем институт патриаршества.

- Происходит укрепление международного положения России и ее связей со странами православного мира.

- Если говорить о положительном значении церковного раскола кратко, то появившееся старообрядческое движение внесло заметный вклад в развитие русского искусства. Они создали ряд духовных центров, свою иконописную школу, сохранили древнерусские традиции книгописания и знаменного пения.

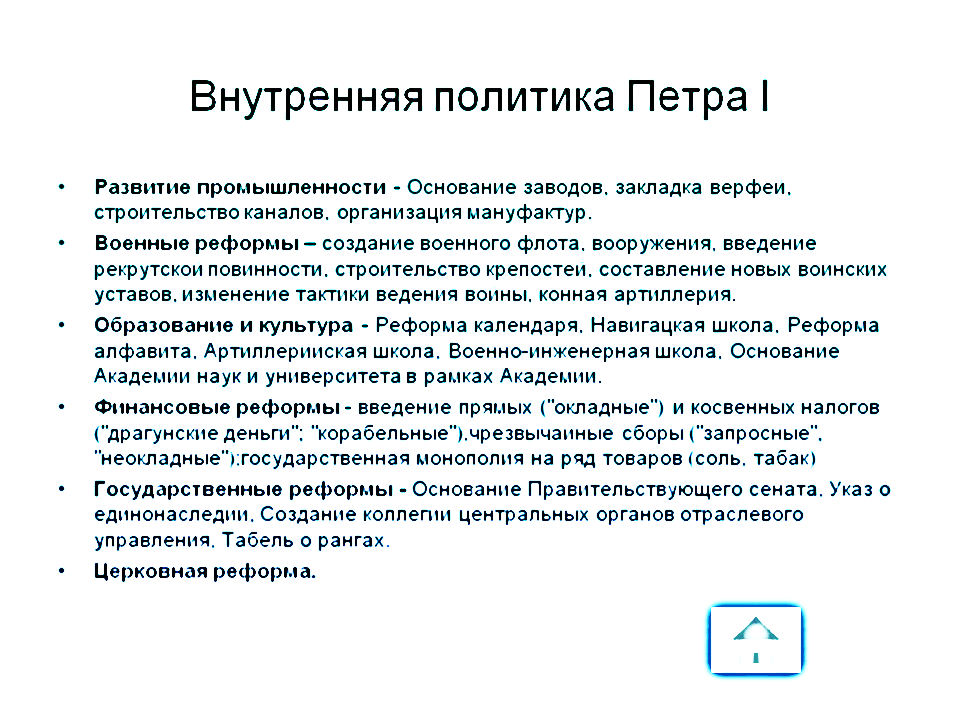

14. Россия в период правления императора Петра I. Реформы: административная, управленческая, экономическая, военная. Социальное их содержание и последствия.

Социальные (сословные) реформы Петра I :

В результате социальных реформ Петра I сильно изменилось положение трёх главных русских сословий – дворян, крестьян и городских жителей.

|

|

|

Служилое сословие, дворяне, после реформ Петра I стали исполнять воинскую повинность не с набираемыми ими самими местными ополчениями, а в регулярных полках. Службу дворяне теперь (в теории) начинали с тех же нижних чинов, что и простонародье. Выходцы из недворянских сословий наравне с дворянами могли дослуживаться до самых высоких званий. Порядок прохождения служебных степеней определялся со времён реформ Петра I уже не родовитостью и не обычаями вроде местничества, а изданной в 1722 «Табелью о рангах». Она установила 14 чинов армейской и штатской службы.

Для подготовки к службе Петр I ещё и обязал дворян проходить первоначальное обучение грамоте, цифири и геометрии. Дворянин, не выдержавший установленного экзамена, лишался права жениться и получать офицерский чин.

Надо отметить, что помещичье сословие и после реформ Петра I всё же имело довольно важные служебные преимущество перед людьми незнатными. Поступавшие на военную службу дворяне, как правило, причислялись не к обычным армейским полкам, а к привилегированным гвардейским – Преображенскому и Семеновскому, квартировавшим в Петербурге.

Главнейшая перемена в социальном положении крестьян была связана с податной реформой Петра I. Она была проведена в 1718 г. и заменила прежний подворный (с каждого крестьянского двора) способ налогообложения подушным (с души).

По результатам переписи 1718 вводилась подушная подать. Эта чисто финансовая, на первый взгляд, реформа имела, однако, и важное социальное содержание. Новую подушную подать было велено одинаково взимать не только с крестьян, но и с прежде не плативших государственных налогов частновладельческих холопов. Это предписание Петра I сблизило социальное положение крестьянства с бесправным холопским. Оно предопределило эволюцию взгляда на крепостных к концу XVIII века не как на государевых тяглых людей (которыми они считались раньше), а как на полных господских рабов.

Города: реформы Петра I имели целью устроить городское управление по европейским образцам. В 1699 Петр I предоставил русским городам право самоуправления в лице выборных бурмистров, которые должны были составлять ратушу. Горожане теперь разделялись на «регулярных» и «нерегулярных», а также на гильдии и цехи по роду занятий. К концу правления Петра I ратуши были преобразованы в магистраты, которые имели больше прав, нежели ратуши, но избирались менее демократичным способом – лишь из «первостатейных» граждан. Во главе всех магистратов стоял (с 1720) столичный Главный магистрат, считавшийся особой коллегией.

Военная реформа Петра I:

Уже при Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче в российской армии появилось немало регулярных полков нового строя. Но тогда большая часть их состава набиралась время от времени, на срок боевых действий и распускалась после их окончания. До военной реформы Петра I солдаты таких полков совмещали службу с торговлей, ремеслом и другими подобными занятиями. Жили они, как правило, с семьями.В результате военной реформы Петра I роль регулярных полков ещё возросла. Дворянские ополчения исчезли окончательно. Армии стали постоянными и не распускались после военных кампаний. Нижние их чины теперь не вербовались время от времени из наёмных добровольцев, а пополнялись планомерно набираемыми в определённые сроки рекрутами из податных сословий. Солдаты войск Петра I полностью отрывались от семей и всяких иных занятий, кроме военного.

Казачество до Петра I было «вольным союзником» Московского государства, служившим по временным договорам, но после усмирения Булавинского бунта и на него была наложена обязанность поставлять чётко установленное количество войск.

Петром I был создан большой флот: 48 кораблей и до 800 галер с 28 тысячами экипажа. В регулярных полках к концу царствования Петра числилось по итогам военной реформы до 212 тысяч солдат.

Административные и государственные реформы Петра I :

Боярская дума при Петре I окончательно потеряла значение органа влиятельной высшей аристократии. Петр решал все дела с узким кругом приближённых – в большинстве незнатных выходцев и даже иностранцев. Рухнула и система прежних многочисленных, малоупорядоченных приказов. Перестало существовать губное самоуправление городов и волостей.

Одной из важнейших административных реформ Петра I было учреждение в 1711 нового высшего государственного органа – Правительствующего Сената. Члены Сената назначались государём, а не получали право заседать там благодаря родовитости своих фамилий. Сенат поначалу считался чисто распорядительным учреждением, без законодательной функции. Назначаемый царём же генерал-прокурор вёл надзор за его работой. Множество прокуроров и фискалов при Петре I ревизовало административные органы на всех уровнях.

Бывшие московские приказы реформой 1718 г. были заменены 12-ю коллегиями по шведскому образцу. Каждая из них ведала свой круг дел: военная, морская, иностранных дел, доходов, расходов, финансового контроля, торговли, добывающей промышленности, обрабатывающей промышленности, юстиции плюс городская коллегия (Главный Магистрат) и церковная (Святейший Синод). Отличие созданных реформой Петра I коллегий от позднейших министерств состояло в том, что в первых практиковалось коллегиальное обсуждение дел их членами, а не единоличное руководство министром.

Ещё одна административная реформа Петра I разделила Россию на губернии (вначале восемь), которые в свою очередь дробились на провинции, а те – на уезды. Губернии возглавляли губернаторы, провинции и уезды – воеводы (или коменданты). При воеводах во времена Петра I состояли выборные органы от дворян – ландраты и земские комиссары.

Важной государственной реформой стал и закон Петра I о престолонаследии (1722). Им была отменена привычная очерёдность замещения трона внутри династии. Действующий государь отныне мог сам избрать себе преемником кого угодно.

Финансовые реформы Петра I :

Во время Северной войны Петром I постоянно поднимались косвенные налоги, вводилось множество новых (на бороды, бани, дубовые гробы, гербовую бумагу и т. п.), чеканилась «облегчённая» монета. В результате всех этих мер доходы казны значительно выросли. Была введена и особая финансовая должность прибыльщиков, которые указывали Петру I на новые возможные источники обложения.

В конце царствования Петра I была кардинально преобразована и система прямых налогов: прежнюю подворную подать заменили подушной. Эта финансовая реформа имела и широкие социальные последствия.

Экономические реформы Петра I :

Подобно большинству европейских деятелей второй половины XVII – начала XVIII века Петр I следовал в экономической политике принципам меркантилизма. Применяя их к жизни, он всячески старался развивать промышленность, строил заводы на государственные средства, путём широких льгот поощрял такое строительство частными предпринимателями, приписывал к фабрикам и мануфактурам крепостных крестьян. К концу царствования Петра I в России было уже 233 завода.

Во внешней торговле меркантилистская политика Петра I привела к строгому протекционизму (вводились высокие пошлины на ввозные изделия, чтобы помешать им конкурировать с российскими продуктами). Широко применялось государственное регулирование экономики. Петр I способствовал прокладке каналов, дорог и других путей сообщения, разведке полезных ископаемых. Мощный толчок российской экономике дала разработка минеральных богатств Урала.

Церковная реформа Петра I :

В результате церковной реформы Петра I русская церковь, прежде довольно самостоятельная, стала в полную зависимость от государства. После смерти патриарха Адриана (1700) царь предписал не избирать нового патриарха, и российское духовенство потом не имело его до собора 1917. Вместо этого царём был назначен «местоблюститель патриаршего престола» – украинец Стефан Яворский.

Такое «неопределённое» положение дел сохранялось, пока в 1721 не была проведена окончатель-

ная реформа церковного управления, разработанная при деятельном участии Феофана Прокоповича. По этой церковной реформе Петра I патриаршество было окончательно упразднено и заменено «духовной коллегией» – Святейшим Синодом. Её членов не избирало духовенство, а назначал царь – церковь теперь уже и законодательно стала в полную зависимость от светской власти.

В 1701 земельные владения церкви были переданы в управление светского Монастырского приказа. После синодальной реформы 1721 их формально возвратили клиру, но так как последний теперь всецело подчинился государству, этот возврат не имел большого значения. Под строгий государственный контроль Петр I поставил и монастыри.

Реформы Петра I в области культуры, науки и просвещения :

Сразу по возвращении из заграничного путешествия (1698) Петр I стал резать бороды боярам и дворянам и вводить для них западную одежду, чтобы придать высшему сословию России европейский облик.

Петр I стремился распространить в России полезные познания – преимущественно технические и практические, а не гуманитарные. Его культурные реформы выразились в основании ряда школ для преподавания иностранных языков, математики, морского и инженерного дела. На русский язык переводилась западная научная литература.

Старое усложнённое церковнославянское письмо было заменено (1708) более простой «гражданской азбукой». При Петре I стала издаваться первая общедоступная русская газета – «Московские ведомости» (с 1703). В конце своего правления Петр I сделал попытку (1724) учредить в России Академию наук, которая, однако, вскоре закрылась.

Петр I внедрял в России и бытовые европейские обычаи. В среде дворян распространились «ассамблеи» (светские приёмы) чисто светского характера. Проводились шумные публичные празднества на западный манер. Пропагандировалось более свободное, чем в Московской Руси, положение женщины.

15. Внешняя политика России эпохи Петра I.

Три основных направления внешней политики Петра I:

- Южное (крымско-турецкое направление) – борьба за выход в Чёрное море (для этого сначала предполагалось захватить выход в Азовское море):

- 1695 – 1696 гг. – два Азовских похода Петра I с целью завоевать выход в Азовское море (для этого сначала предполагалось захватить крепость Азов). После неудачи первого похода (русские осадили Азов, но не имели флота и поэтому не могли пресечь подвоз продовольствия турками в крепость) Пётр издал указ о строительстве корабельных верфей2под Воронежем на Дону.С небольшим флотом во время второго похода Петру удалось захватить Азов и выход в Азовское море, там был построен Таганрог.

- 1697-1698 гг. – отправка Петром Великого посольства в страны Западной Европы с целью найти союзников против Османской империи. Огромное посольство (больше ста человек) не добилось поддержки Англии и Голландии. Узнав о стрелецком бунте 1698 года, Пётр, входивший в посольство инкогнито и учившийся строить корабли, вынужден был вернуться в Россию и затем переориентироваться с борьбы за Чёрное море (против Турции) на борьбу за Балтийское море (против Швеции);

- 1710-1711 гг. – русско-турецкая война во время Северной войны. Османская империя, подстрекаемая Англией, Францией и Швецией, объявила войну России. В 1711 году русская армия во главе с Петром I совершила неудачный Прутский поход и была окружена турками. В итоге был заключен Прутский мирный договор, по которому Россия возвращала Турции Азов, а Таганрог нужно было разрушить;

- Северо-западное, или шведское (главное из всех направлений) – борьба за выход к Балтийскому морю, которое контролировалось Швецией. Главное событие – Северная война 1700 – 1721 гг. между Россией и Швецией, которая стала основным катализатором внутренних реформ Петра:

- 1699 год – дипломатическая подготовка России к войне. Создание антишведской коалиции в составе России, Польши (Речи Посполитой), Саксонии и Дании. Заключение Константинопольского мира между Россией и Турцией;

- 1700-1706 гг. – первый период войны, самый тяжёлый для русских войск: в 1700 году произошёл

сокрушительный разгром русских войск под Нарвой, после временных успехов в 1701-1704 годах Россия потеряла союзников и осталась один на один со Швецией (в результате Пётр взялся за переустройство всего военного аппарата);

- 1707-1709 гг. – второй период: неудачный поход Карла XII на Россию, переход стратегической инициативы к России в результате двух важных побед – сначала у деревни Лесной (1708 год), а 27 июня 1709 г. – под Полтавой (сухопутные войска шведов были разгромлены; это сражение определило конечный исход Северной войны);

- 1710-1721 гг. – третий, завершающий период войны, в ходе которого боевые действия велись на территории других государств и сопровождались попыткой европейских гос-в вмешаться в ход войны. 1714 год – в морском сражении при мысе Гангут русский Балтийский флот одержал победу над шведами.

- В 1720 году в сражении у мыса Гренгам русский отряд галер3разгромил шведскую эскадру4, после чего русские войска захватили Финляндию;

- 1721 год – заключён Ништадский мир между Россией и Швецией, по которому Россия наконец получила выход к Балтийскому морю и часть Прибалтики (Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии), но возвращала Швеции Финляндию и обязывалась выплатить Швеции контрибуцию в 1,5 млн. золотых рублей;

- Восточное (иранское) направление – борьба за присоединение Закавказья. Основное событие – успешный Каспийский (Персидский) поход на Кавказ и в Иран 1722-1723 гг. В итоге в 1723 году в Петербурге был подписан русско-иранский договор, по которому к России отошли провинции Ирана на западном берегу Каспийского моря (с городами Баку, Дербент и др.).

- В 1724 году был подписан Константинопольский договор между Россией и Турцией, разграничивший их интересы в Закавказье: султан признал приобретения России в Прикаспии и отказывался от притязаний на Персию, а Россия признала права султана на Западное Закавказье (народы Закавказья не поучили освобождения, но многие их представители бежали в Россию).

16. «Дворцовые перевороты» в истории России: предпосылки, влияние на общественно-политическое развитие страны.

Причины дворцовых переворотов:

- отойдя от национальной политической традиции, согласно которой престол переходил лишь к прямым наследникам царя, Петр сам подготовил «кризис власти» (не осуществив Указ 1722 г. о наследовании престола, не назначив себе наследника);

- на российский престол после смерти Петра претендовало большое количество прямых и косвенных наследников;

- во всей своей полноте проявились существовавшие корпоративные интересы дворянства и родовитой знати.

Екатерина I (1725–1727) После смерти Екатерины I согласно завещанию наследником престола стал Петр II, внук Петра I и сын царевича Алексея, при регентстве Верховного тайного совета.

Петр II (1727–1730). Назначение Петра II наследником престола произошло по инициативе А.Д. Меншикова

Анна Иоанновна (курляндская герцогиня) (1730–1740). Со смертью Петра II оборвалась мужская ветвь династии Романовых.

Иван VI Антонович и Анна Леопольдовна (1740–1741) Были свергнуты и сосланы в ссылку.

Елизавета Петровна (1741–1761) Пришла к власти в результате переворота при помощи Преображенского полка.

Петр III (25 декабря 1761–28 июня 1762 г.)

Екатерины II (1762–1796)

Страна в XVIII в. заплатила за петровские реформы очень высокой ценой: политической нестабильностью в виде дворцовых переворотов, перенапряжением народных сил, усилением крепостнического гнета и, как ни парадоксально, будущим отставанием от ведущих западных государств.

Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 844; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!