Пример выполнения раздела ВВЕДЕНИЕ

Основными направлениями технического прогресса в области строительства продолжают оставаться повышение уровня индустриализации за счет использования конструкций высокой степени заводской готовности, применение новых эффективных конструкций с пониженной массой из качественных материалов повышенной прочности.

Темой курсового проекта выбран «Расчет фундамента». В современном жилищном строительстве ленточные фундаменты являются весьма распространенными. Актуальность темы заключается в том, что важно не только правильно разложить фундаментные блоки, используя стандартные размеры, но и рассчитать сечение, необходимый диаметр и шаг рабочей арматуры. Причем выполнить его таким образом, чтобы плита фундамента получилась не только прочной, но и требовало минимального расхода строительных материалов при заданных нагрузках, что в конечном итоге сказывается на общей стоимости строительства здания. Так же весьма актуальными остаются вопросы, связанные с выбором класса бетона и арматуры, использования стандартных плит, выпускаемых заводами железобетонных изделий региона.

Объектом исследования курсового проекта является железобетонная конструкция ленточного фундамента жилого здания размером …х … м.

Предмет исследования – расчет и конструирование железобетонной плиты фундамента, включающий сбор нагрузок на плиту, расчет плиты фундамента по грунту и материалу в соответствии с выбранной расчетной схемой, конструирование арматурных изделий, а также определение осадки фундамента.

|

|

|

Целью курсового проекта является конструирование железобетонной плиты ленточного фундамента оптимальных размеров с необходимыми арматурными изделиями, обеспечивающими достаточную прочность и жесткость при заданных нагрузках.

Задачи курсового проекта:

- изучить правила конструирования плит ленточного фундамента, предпосылки для расчета;

- проанализировать нормативно-справочную документацию (типовые серии, СП, ГОСТы);

- уточнить методику расчета подушки фундамента;

- обеспечить, используя выбранную методику расчета, необходимую прочность железобетонной конструкции за счет оптимальной расстановки арматурных изделий (сеток, монтажных петель);

Методами исследования в курсовом проекте являются:

- анализ ГОСТов на плиты фундаментов;

- моделирование железобетонной плиты фундамента.

Практическая значимость курсового проекта по расчету плиты фундамента заключается в оптимальном выборе арматурных изделий, обеспечивающих необходимую прочность конструкции при заданных нагрузках.

|

|

|

В первом разделе курсового проекта приводится описание применяемых конструктивных элементов фундаментов, обеспечивающих устойчивость и осадку жилого здания в пределах существующих норм, теоретические аспекты методики расчета конструкции, а также последовательность расчета железобетонных плит ленточного фундамента

Второй раздел посвящен расчету конструкции, включающему сбор нагрузок, выбор расчетной схемы, расчеты плиты по грунту и материалу, конструирование арматурных сеток, монтажных петель в соответствии с ГОСТ, проверке прочности, жесткости плиты и определению осадки фундамента.

К пояснительной записке прилагается комплект чертежей формата А3 и А4 с рабочим чертежом плиты ленточного фундамента, спецификацией и чертежами арматурных изделий.

Пример выполнения теоретической части ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПО РАСЧЕТУ КОНСТРУКЦИЙ ФУНДАМЕНТА

Необходимо произвести расчет и конструирование ленточного фундамента в соответствие с ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия» на основании исходных данных (размеры здания, характеристики грунтов), указанных в ПРИЛОЖЕНИИ И.

Расчет фундамента начинается со сбора нагрузок. В табличной форме определяется нагрузка от покрытия и перекрытий, нагрузка от стен

|

|

|

| Nст = ρкирп*g*bст bст *H*γƒ+ρутепл*g*bутепл*H*γƒ, | (1) |

где Н – высота здания, определяемая высотой и количеством этажей

ρкирп - плотность кирпича ρкирп=1700кг/м3

ρутепл - плотность утеплителя ρутепл = 150 кг/м3

bст , bутепл – толщина стены и слоя утеплителя, м

Глубина заложения фундамента d1 определяется в зависимости от глубины промерзания

| df = dfn*kh , | (2) |

где dfn - нормативная глубина промерзания

для Калининградской области dfn= 0,8м

kh = 0,7 – для отапливаемых помещений, если температура внутри помещения +200С и цокольное перекрытие утеплено (табл.5.2 СП 22.13330.2016)

Таблица 1.1 – Коэффициенты kh

| Особенности сооружения | Коэффициент kh при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, ОС | ||||

| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 и более | |

| Без подвала с полами, устраиваемыми: по грунту | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |

| на лагах по грунту | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |

| по утепленному цокольному перекрытию | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |

| С подвалом | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |

Чтобы найти нагрузку от собственного веса фундамента

|

|

|

| Nf=Vf*γбетона*γf=(b*0,3+b1*h1)γбетона*γf , | (3) |

и веса грунта обратной засыпки

| Nгрунта= (b*d1–b*0,3-b1*h1) γгрунта*γf , | (4) |

где γбетона , γгрунта – удельный вес бетона и грунта, кН/м3

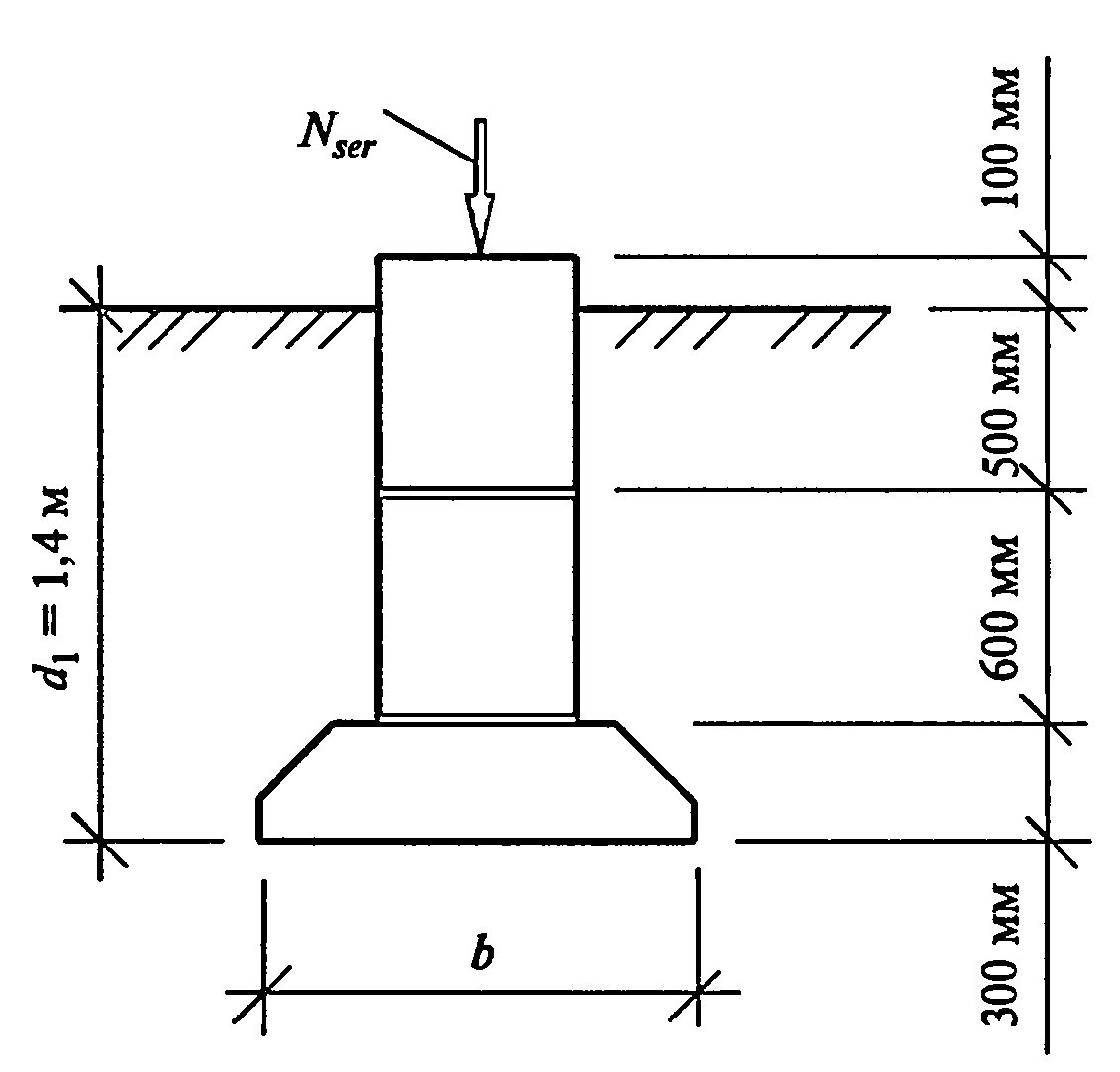

задаемся предварительно шириной фундамента (b), размерами стеновых фундаментных блоков (b1*h1) и блоков – подушек , а также принимаем глубину заложения окончательно (d1).

Общая расчетная нагрузка на 1п.м фундамента

| N = (qрпокрытия + qрперn + qрперекрытия 1 этажа)lгр*γf +Nстен + Nf + Nгрунта , | (5) |

где n – число этажей

lгр- длина грузовой площади

Расчет фундамента выполняется по грунту и материалу по второй и первой группам предельных состояний соответственно.

Рассчитывают обычно только блоки-подушки, выступы которых работают как консоли, загруженные реактивным давлением грунта.

Определяется сервисная нагрузка

| Nser = N/ γf | (6) |

где γf = 1,2 – коэффициент надежности по нагрузке

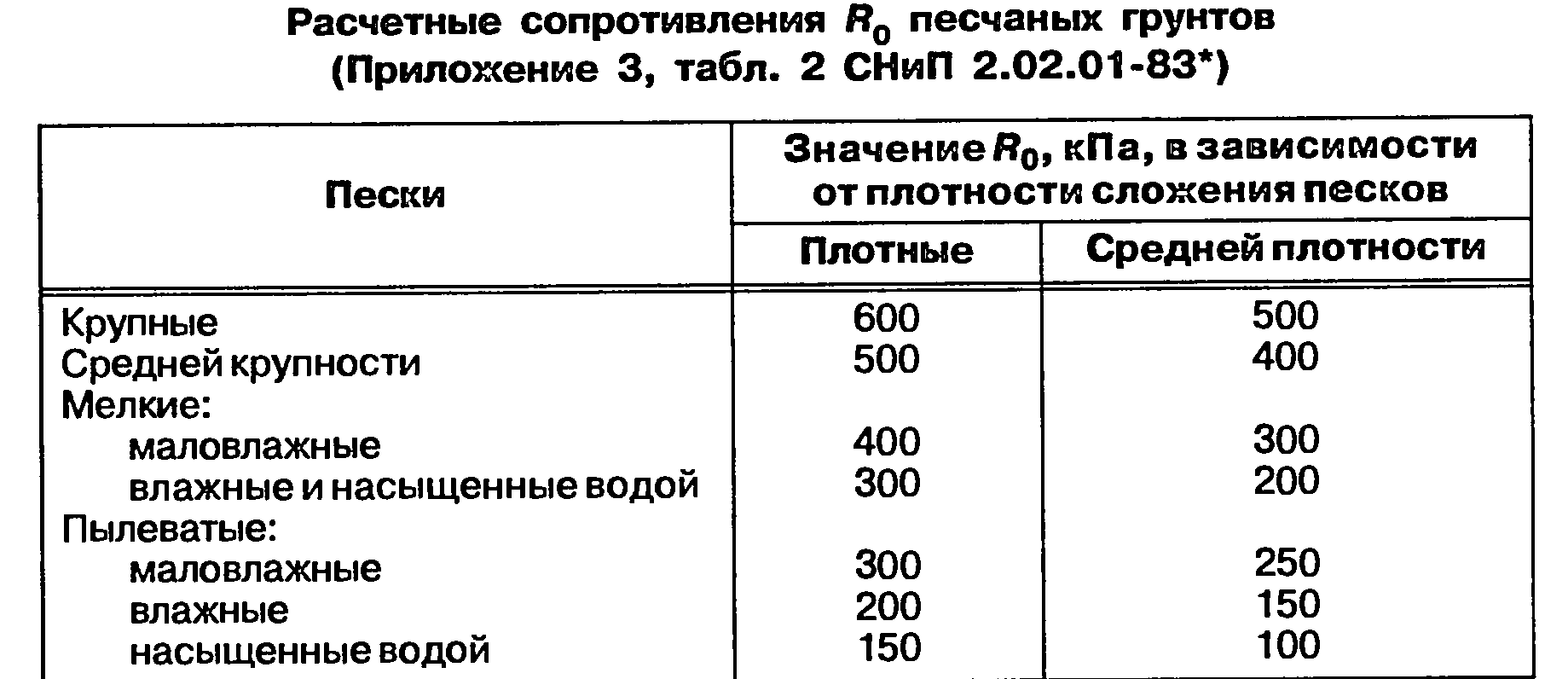

По таблице Б.3 СП 22.13330.2011 находят условное расчетное сопротивление грунта Ro и требуемую ширину подошвы фундамента

| b>Nser/(R0 – γmd1) , | (7) |

где  – средний вес грунта на обрезе фундамента; γm= 20 кн/м2

– средний вес грунта на обрезе фундамента; γm= 20 кн/м2

Назначается ширина подошвы фундамента, учитывая размеры блоков- подушек по ГОСТ.

Для определения расчетного сопротивления

| (8) |

где γс1; γс2 - коэффициенты условия работы;

db -глубина подвала; db= 2м, при глубине подвала больше 2м

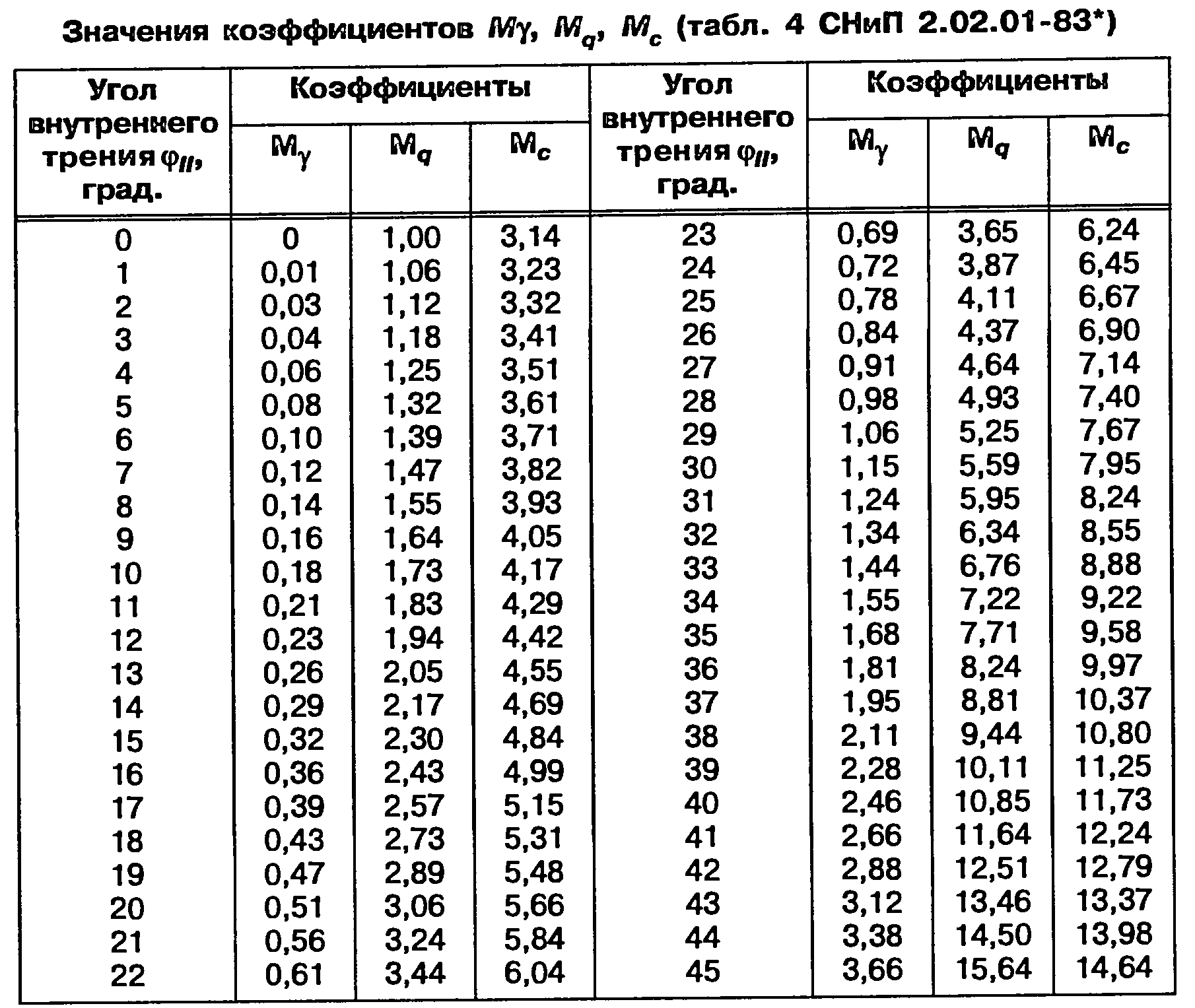

My , Mq , Mc – коэффициенты по таблице5.5 СП 22.13330.2016;

kz - коэффициент, принимаемый равным единице при b < 10 м;

К - коэффициент

К=1,1 так как прочностные характеристики грунта определены без лабораторных испытаний

Уточняется и принимается окончательно ширина фундамента

| b > Nser /(R – γmd1) , | (9) |

Проверяется подобранная ширина подушки фундамента:

| p =( Nser /b ) + γm*d1 ≤ R , | (10) |

Расчет по материалу начинается с определения расчетной нагрузки

| N= Nser* γn | (11) |

где γn - коэффициент надежности по ответственности,

Определяется отпор грунта

| p =( N/b ) + γm*d1 | (12) |

Устанавливается длина консольного участка подушки фундамента (рисунок 2.2),

| а = lk= (b - b1)/2 | (13) |

на которую приходится поперечная сила

| (14) |

Изгибающий момент, действующий на краю фундаментного блока

| M = Q*lk/2 | (15) |

Требуемая площадь рабочей арматуры подушки

| Asтреб= M / (0,9*h0*Rs) | (16) |

где ho – рабочая высота сечения подушки с учетом защитного слоя бетона

Rs – расчетное сопротивление арматуры растяжению

Принимая шаг рабочих стержней в арматурной сетке 100, 150 или 200 мм, определяется количество и диаметр стержней арматуры на 1 метр длины, руководствуясь сортаментом и ГОСТ. Блоки ФБС не армируются

Определение величины осадки фундамента производится методом послойного суммирования

Находится нормативная нагрузка

| ∑Nn = Nser + γm*d1 | (17) |

Среднее давление под подошвой фундамента

| (18) |

где Af –площадь фундамента

Определяется дополнительное вертикальное давление на основание

| (19) |

где σzg0- вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента

| (20) |

Сжимаемая толща грунта разбивается на элементарные слои.

hi = (0,2 ÷ 0,4)b

Определяются ординаты эпюры дополнительных напряжений на границах элементарных слоев

| σzp= α*ρ0 | (21) |

где α определяется по таблице 5.8 СП 22.13330.2016) в зависимости от соотношения сторон фундамента и глубины слоя грунта

Определяются ординаты эпюры вертикальных напряжения от собственного веса грунта

Данные оформляются в виде таблицы до нижней границы сжимаемой толщи на глубине z, где выполняется условие σzp≤ 0,2 σzg

Определяется осадка по уравнению:

| (22) |

где β = 0,8 – безразмерный коэффициент,

σzpi – среднее значение дополнительного вертикального напряжения

в i-м слое,

Е – модуль деформации i-го слоя,

hi – толщина i-го слоя

Осадка фундамента сравнивается с предельной, которая определяется по таблице Г.1 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»

Заканчивается расчет конструированием элементов армирования, выбором сеток, монтажных петель по ГОСТ 13580-85 [7]

2 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ (Пример выполнения при исходных данных: кровля скатная, перекрытия межэтажные из круглопустотных плит, перекрытие первого этажа монолитное, без подвала; здание 3 этажа длиной 4,2*6 м, шириной 18 м, высота этажа 3м). Грунт – суглинок с характеристиками:

2.1 Сбор нагрузок составляется в табличной форме для постоянных и временных нагрузок

Таблица 2.1- Сбор нагрузок для покрытия

| № п/п | Наименование нагрузки | Удельный вес в кН/м3 | Подсчёт в кПа (кН/м2) qn = ρ*t | qn кПа | γf | q кПа |

| 1. Постоянные нагрузки на кровлю | ||||||

| 1 | Керамочерепица | 15 | qn = 15*0,025 | 0,38 | 1,3 | 0,49 |

| 2 | Обрешётка 50*50 мм с шагом 0,4м | 6 | 6*0,05*0,05/0,4 | 0,04 | 1,2 | 0,05 |

| 3 | Контробрешётка 50*50 мм по стропилам с шагом 0,6 м | 6 | 6*0,05*0,05/0,6 | 0,025 | 1,2 | 0,028 |

| 4 | Пароизоляция | - | - | 0,003 | 1,3 | 0,004 |

| 5 | Стропила | 6 | 6*0,2*0,075/0,6 | 0.15 | 1,2 | 0.165 |

| 6 | Утеплитель Урса | 0,25 | 0,25*0,2 | 0,05 | 1,3 | 0,065 |

| 7 | Обрешётка под гипсоплиту 25*50 мм с шагом 0,4 м | 6 | 6*0,025*0,05/0,4 | 0,019 | 1,2 | 0,021 |

| 8 | Гипсоплита | 11 | qn = 11*0,012 | 0,13 | 1,3 | 0,172 |

| 2. Временные нагрузки на кровлю | ||||||

| 1 | Снеговая нагрузка | п.10.1 СП 20.13330.2016 | Sn=Sg*μ=1.0*0,56 S= γf Sn =1.4* Sn | 0.56 | 1,4 | 0,78 |

| Всего: | 1,43 | - | 1,9 | |||

Таблица 2.2- Сбор нагрузок для перекрытия междуэтажного

| Наименование слоя | Толщина слоя, м | Удель-ный вес кН/м3 | Подсчет нагрузки | Норма-тивная нагруз-ка, кПа | Коэффициент нагрузки, γƒ | Расчетная нагруз-ка, кПа | ||

| Ламинат | 0,01 | 8 | 8*0,01 | 0,08 | 1,2 | 0,1 | ||

| Прослойка из мастики |

| 0,03 | 1,3 | 0,04 | ||||

| Гидроизоляцион-ная прослойка |

| 0,03 | 1,3 | 0,04 | ||||

| Цем.-песч. стяжка | 0,04 | 18 | 18*0,04 | 0,72 | 1,3 | 0,94 | ||

| Утеплитель «Пеноплекс» | 0,12 | 1,5 | 1,5*0,12 | 0,18 | 1,3 | 0,23 | ||

| Пустотная плита | 0,22 | 3,2 | 1,1 | 3,52 | ||||

| ИТОГО: постоянные нагрузки 4,87 кПа | ||||||||

| Временные нагрузки | ||||||||

| Нагрузка на перекрытие |

| Таблица 8.3 СП 20.13330.2016 | 1,.5 | 1,3 | 1,95 | |||

| Нагрузка от перегородок |

| п.8.2.2 СП 20.13330.2016 | 0,5 | 1,3 | 0,65 | |||

| ИТОГО временные нагрузки : 2,6 кПа | ||||||||

| ВСЕГО: qр=7,47 кПа | ||||||||

Таблица 2.3- Сбор нагрузок для перекрытия пола 1ого этажа

| Наименование слоя | Удель-ный вес, кН/м3 | Подсчет нагрузки | Норма-тивная нагруз-ка, кПа | Коэффи-циент надеж-ности по нагрузке, γƒ | Расчетная нагрузка, кПа | |

| Линолеум | 11 | 11*0,004 | 0,044 | 1,3 | 0,06 | |

| ДСП | 8 | 8*0,016 | 0,128 | 1,2 | 0,15 | |

| Пароизоляция | 0,02 | 1,3 | 0,03 | |||

| Цементно-песчаная стяжка | 18 | 18*0,033 | 0,61 | 1,3 | 0,79 | |

| Гидроизоляция | 0,02 | 1,3 | 0,03 | |||

| Плита монолитная толщиной 125мм | 25 | 25*0,125 | 3,3 | 1,1 | 3,63 | |

| Итого: | 4,13 | 4,69 | ||||

| Временные нагрузки | ||||||

| Нагрузка на перекрытие | Таблица 8.3 СП 20.13330.2016 | 1,.5 | 1,3 | 1,95 | ||

| Нагрузка от перегородок | п.8.2.2 СП 20.13330.2016 | 0,5 | 1,3 | 0,65 | ||

| Итого: | 2,0 |

| 2,60 | |||

| Всего: | 6,13 |

| 7,29 | |||

Нагрузка от стен здания без проемов по формуле (1)

| Nст = 1700*10*0.51*9,0*1.1 +150*10*0,1*9,0*1,3 =85,83+1,76=87,59кН/м |

Глубина заложения фундамента

| df = 0,8 * 0,7 = 0,56м |

Принимаем сборный ленточный фундамент, состоящий из блоков-подушек и фундаментных блоков стеновых. Учитывая размеры фундаментных блоков b1*h1=500*600, принимаем глубину заложения по формуле (2) d1 = 0,7м. Задаемся предварительно шириной фундамента

b = 1м

Рисунок 2.1- Конструкция фундамента

Расчетная нагрузка от собственного веса 1 п.м. фундамента по формуле (3)

| Nf=(1*0,3+0,5*0,6)*25*1,3 = 19,5 кн/м |

Расчетная нагрузка от веса грунта обратной засыпки (4)

| Nгрунта= (1*0,7-1*0,3-0,5*0,6)*18*1,3= 2,34 кн/м |

Общая расчетная нагрузка на 1п.м фундамента по формуле (5)

| N =(1,9+7,47*3+7,29)*3*1,3+ 87,59+19,5+2,34 = 232,67 кн/м |

2.2 Расчет фундамента по грунту

В Калининградской области реально несущие грунты - твердые и полутвердые моренные суглинки серого цвета с гравием и галькой или пески от среднего и крупнее.

Принимаем основание – суглинки полутвердые с физико-механическими характеристиками:

- показатель текучести – JL=0,25 (от 0 до 0,25)

- плотность – ρ =1800кг/м3= 18 кн/м3

- коэффициент пористости – е = 0,7

- угол внутреннего трения – φn=23,5°

- модуль деформации – Е=19500 KПа

- удельное сцепление – сn=28 кПа

- удельный вес грунта – γ=18 кН/м3

- уровень грунтовых вод – 3м

Таблица 2.4 – Нормативные значения удельного сцепления сn, кПа

и угла внутреннего трения φn 0, глинистых грунтов (Таблица А.2 СП22.13330.2016)

(2 вариант) Пески средней плотности и средней крупности:

- показатель текучести – JL=0,5

- плотность – ρ =1600кг/м3= 16 кн/м3

- коэффициент пористости – е = 0,55÷0,7 (0,6)

- угол внутреннего трения – φn=36,5°

- модуль деформации – Е=35000 KПа

- удельное сцепление – Сn=1,5 кПа

- удельный вес грунта – γ=16000Н/м3

Таблица 2.5 - Нормативные значения удельного сцепления сn, кПа

и угла внутреннего трения φn , градус, песчаных грунтов (таблица А.1 СП 22.13330.2016)

Сервисная нагрузка в соответствие с формулой (6)

| Nser = 232,67/1,2=193,89 кН/м |

По таблице 2.6 (таблица Б.3 СП 22.13330.2016) интерполяцией находим R0 = 232,5 кПа – условное расчетное сопротивление грунта.

Таблица 2.6 –Расчетные сопротивления глинистых грунтов

Определяем требуемую ширину подошвы фундамента по формуле (7)

| b> 193,89/(232,5 - 20*0,7)= 0,887м |

Назначаем ширину подошвы фундамента

b = 1,0м ( ФЛ 10-12-3 по ГОСТ 13580-85)

Таблица 2.7 –Расчетные сопротивления песков (таблица Б.2 СП)

Определяем расчетное сопротивление грунта основания в зависимости от глубины заложения d1 = 0,7м (db=0 так как подвал отсутствует) по формуле (8)

R = 1,25(0,705*1,0*0,8*18 + 3,76*0,7*18 + 6,345* 28)=293,99 кПа

по таблице 5.4 СП (таблица 2.8) находим коэффициенты условия работы

γс1=1,2; γс2=1,1

принимая соотношение длины дома к высоте L / H =25,2/9=2,8

Таблица 2.8 – Значения коэффициентов γс1, γс2 (таблица 5.4 СП)

Расчетное значение удельного веса грунта залегающего ниже и выше подошвы фундамента принимается одинаковым

=18,0 кН/м3

=18,0 кН/м3

По таблице 5.5 СП 22.13330.2016 ( таблица2.9) определяем коэффициенты (с интерполяцией) My=0,705; Mq =3,76; Mc = 6,345;

Таблица 2.9 – Значения коэффициентов Мg, Мq, Мс (таблица5.5 СП)

Уточняем ширину фундамента по формуле (9)

| b > 193,89/(293,99 - 20*0,7)= 0,69м |

Принимаем окончательно ширину фундамента b=0,8 м

Проверяем подобранную ширину подушки фундамента по формуле (10)

| p =(193,89/0,8) + 20*0,7 = 256,36 <293,99кПа |

Вывод: давление меньше расчетного сопротивления грунта, принятая ширина подушки фундамента b=0,8 м достаточна.

Рисунок 2.2– Пример схемы к расчету фундамента по материалу

2.3 Расчет фундамента по материалу

Определяем расчетную нагрузку по формуле (11)

| N= 193,89*0,95= 184,2 кН/м |

Определяем давление под подошвой фундамента (отпор грунта) по формуле (12)

| p = 184,2/0,8 + 20*0,7 = 244,24 кПа |

Устанавливаем длину консольного участка (рисунок 2.2) подушки фундамента по формуле (13)

| а = lk= (0,8 – 0,5)/2 = 0,15м |

Находим поперечную силу, приходящуюся на консольный участок

подушки по формуле (14)

| Q = 244,24*0,15 = 36,64 кН |

Находим изгибающий момент, действующий на краю фундаментного блока по формуле (15)

| M = 36,64*0,15/2 = 2,75 кН м |

Определяем требуемую площадь арматуры подушки по формуле (16)

Для арматурных стержней А-III:

| Asтреб= 275/0,9*26*35,0 = 0,38см2 |

Для арматурной проволоки В500: Asтреб= 275/0,9*26*41 = 0,29см2

Rs = 41 кН/см2(арматура класса В500) диаметром 4-5мм

Rs =35 кН/см2 (арматура класса А400) диаметром 6-14мм

Принимаем шаг рабочих стержней в арматурной сетке 200 мм, на 1 метр длины приходится 5 стержней арматуры А400 Ø 6мм (таблица 2.10)

| As = 1,42см2>Asтреб = 0,33 см2 |

или 5 стержней арматурной проволоки В500 Ø 4мм

As = 0,63см2>Asтреб = 0,29 см2

Таблица 2.10 – Сортамент арматуры

2.4. Определение величины осадки фундамента

Решение производим методом послойного суммирования

Находим нормативную нагрузку по формуле (17)

| ∑Nn= 193,89 + 20*0,7= 207,89 кН |

Среднее давление под подошвой фундамента (18)

| р=207,89/0,8 = 259,86 кПа, |

где

Определяем дополнительное вертикальное давление на основание по формуле (19)

| ро = 259,86 – 12,6 = 247,26 кПа |

где σzg0- вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента по формуле (20)

| σzg0 =18*0,7 = 12,6 кПа |

Разбиваем сжимаемую толщу грунта на элементарные слои.

При ширине подошвы b=0,8 м, принимаем слои толщиной hi =0,4b

| hi =0,4*0,8 =0,32 м |

На глубине от подошвы фундамента: z=0; z1=hi=0,32 м; z2=2hi=2*0,32=0,64м; z3=3hi=0,96м; z4=4hi=1,28м; z5=5hi=1,6м; z6=6hi=1,92м; z7=7hi=2,24м; z8=8hi=2,56м; z9=9hi=2,88м; z10=10hi=3,2м; z11=11hi=3,52м; z12=12hi=3,84м; z13=13hi=4,16м; z14=14hi=4,48м; z15=15hi=4,8м; z16=16hi=5,12м; z17=17hi=5,44м; z18=18hi=5,86м.

определяем ординаты эпюры дополнительных напряжений на границах элементарных слоев по формуле (21)

где α определяется по таблице 2.11 (извлечение из таблицы 5.8 СП 22.13330.2016) в зависимости от соотношения сторон фундамента и глубины слоя грунта

Таблица 2.11 – Коэффициенты α для фундаментов (таблица 5.8 СП)

| ξ | Коэффициент a для фундаментов | |||||||

| круглых | прямоугольных с соотношением сторон η = l / b, равным | ленточных (η ≥ 10) | ||||||

| 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 5 | |||

| 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

| 0,4 | 0,949 | 0,960 | 0,972 | 0,975 | 0,976 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |

| 0,8 | 0,756 | 0,800 | 0,848 | 0,866 | 0,876 | 0,879 | 0,881 | 0,881 |

| 1,2 | 0,547 | 0,606 | 0,682 | 0,717 | 0,739 | 0,749 | 0,754 | 0,755 |

| 1,6 | 0,390 | 0,449 | 0,532 | 0,578 | 0,612 | 0,629 | 0,639 | 0,642 |

| 2,0 | 0,285 | 0,336 | 0,414 | 0,463 | 0,505 | 0,530 | 0,545 | 0,550 |

| 2,4 | 0,214 | 0,257 | 0,325 | 0,374 | 0,419 | 0,449 | 0,470 | 0,477 |

| 2,8 | 0,165 | 0,201 | 0,260 | 0,304 | 0,349 | 0,383 | 0,410 | 0,420 |

| 3,2 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 0,251 | 0,294 | 0,329 | 0,360 | 0,374 |

| 3,6 | 0,106 | 0,131 | 0,173 | 0,209 | 0,250 | 0,285 | 0,319 | 0,337 |

| 4,0 | 0,087 | 0,108 | 0,145 | 0,176 | 0,214 | 0,248 | 0,285 | 0,306 |

| 4,4 | 0,073 | 0,091 | 0,123 | 0,150 | 0,185 | 0,218 | 0,255 | 0,280 |

| 4,8 | 0,062 | 0,077 | 0,105 | 0,130 | 0,161 | 0,192 | 0,230 | 0,258 |

| 5,2 | 0,053 | 0,067 | 0,091 | 0,113 | 0,141 | 0,170 | 0,208 | 0,239 |

| 5,6 | 0,046 | 0,058 | 0,079 | 0,099 | 0,124 | 0,152 | 0,189 | 0,223 |

| 6,0 | 0,040 | 0,051 | 0,070 | 0,087 | 0,110 | 0,136 | 0,173 | 0,208 |

| 6,4 | 0,036 | 0,045 | 0,062 | 0,077 | 0,099 | 0,122 | 0,158 | 0,196 |

| 6,8 | 0,031 | 0,040 | 0,055 | 0,069 | 0,088 | 0,110 | 0,145 | 0,185 |

| 7,2 | 0,028 | 0,036 | 0,049 | 0,062 | 0,080 | 0,100 | 0,133 | 0,175 |

| 7,6 | 0,024 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,072 | 0,091 | 0,123 | 0,166 |

| 8,0 | 0,022 | 0,029 | 0,040 | 0,051 | 0,066 | 0,084 | 0,113 | 0,158 |

| 8,4 | 0,021 | 0,026 | 0,037 | 0,046 | 0,060 | 0,077 | 0,105 | 0,150 |

| 8,8 | 0,019 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,055 | 0,071 | 0,098 | 0,143 |

| 9,2 | 0,017 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,051 | 0,065 | 0,091 | 0,137 |

| 9,6 | 0,016 | 0,020 | 0,028 | 0,036 | 0,047 | 0,060 | 0,085 | 0,132 |

| 10,0 | 0,015 | 0,019 | 0,026 | 0,033 | 0,043 | 0,056 | 0,079 | 0,126 |

| 10,4 | 0,014 | 0,017 | 0,024 | 0,031 | 0,040 | 0,052 | 0,074 | 0,122 |

| 10,8 | 0,013 | 0,016 | 0,022 | 0,029 | 0,037 | 0,049 | 0,069 | 0,117 |

| 11,2 | 0,012 | 0,015 | 0,021 | 0,027 | 0,035 | 0,045 | 0,065 | 0,113 |

| 11,6 | 0,011 | 0,014 | 0,020 | 0,025 | 0,033 | 0,042 | 0,061 | 0,109 |

| 12,0 | 0,010 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,031 | 0,040 | 0,058 | 0,106 |

Рисунок.2.3- Схема расчета осадок с использованием расчетной схемы основания в виде линейно-деформируемого слоя

Определяем ординаты эпюры вертикальных напряжения от собственного веса грунта  , данные заносим в таблицу 2.12:

, данные заносим в таблицу 2.12:

Таблица 2.12 – Значения вертикальных и дополнительных

напряжений

|

| α |  ,(кПа) ,(кПа)

|  (кПа) (кПа)

| 0,2  (кПа) (кПа)

| Е, (кПа) |

| 0 | 0 | 1,000 | 247,26 | 12,6 | Расчёт не производится | 19500 |

| 0,32 | 0,8 | 0,881 | 217,84 | 18,36 | 19500 | |

| 0,64 | 1,6 | 0,642 | 158,57 | 24,12 | 19500 | |

| 0,96 | 2,4 | 0,477 | 117,82 | 29,88 | 19500 | |

| 1,28 | 3,2 | 0,374 | 92,38 | 35,64 | 19500 | |

| 1,6 | 4,0 | 0,306 | 75,58 | 41,4 | 19500 | |

| 1,92 | 4,8 | 0,258 | 63,79 | 47,16 | 19500 | |

| 2,24 | 5,2 | 0,239 | 59,09 | 52,92 | 19500 | |

| 2,56 | 6,4 | 0,196 | 48,43 | 58,68 | 19500 | |

| 2,88 | 7,2 | 0,175 | 43,25 | 64,44 | 12,89 | 19500 |

| 3,2 | 8,0 | 0,158 | 39,03 | 70,00 | 14,0 | 19500 |

| 3,52 | 8,8 | 0,143 | 35,33 | 75,68 | 15,12 | 19500 |

| 3,84 | 9,6 | 0,132 | 32,61 | 81,72 | 16,3 | 19500 |

| 4,16 | 10,4 | 0,122 | 30,13 | 84,6 | 16,92 | 19500 |

| 4,48 | 11,2 | 0,113 | 27,91 | 93,24 | 18,64 | 19500 |

| 4,8 | 12,0 | 0,106 | 26,18 | 99,0 | 19,8 | 19500 |

| 5,12 | 12,8 | 0,101 | 24,71 | 104,76 | 20,95 | 19500 |

| 5,44 | 13,6 | 0,097 | 23,46 | 110,52 | 22,1 | 19500 |

| 5,86 | 14,4 | 0,094 | 23,22 | 118,1 | 23,6 | 19500 |

Осадки считаются в пределах границы сжимаемой толщи основания. Нижняя граница сжимаемой толщи принимается на глубине z=18hi=18 * 0,32 = 5,86м , где выполняется условие σzp≤ 0,2 σzg 23,22кПа ≤ 23,6кПа

Определяем осадку по уравнению(22)

| s = 0,8[(247,26+217,84)*0,32/2 + (217,84+158,57) *0,32/2+ +(158,57+117,82) *0,32/2 + (117,82+92,38)*0,32/2 + (92,38+75,58)* *0,32/2 +(75,58+63,79) *0,32/2 + (63,79+59,09)*0,32/2 + (59,09+48,43)*0,32/2 +(48,43+43,25) *0,32/2 + (43,25+39,03)*0,32/2 + (39,03+27,91)*0,32/2 +(27,91+26,18) *0,32/2 +(26,18+24,71)*0,32/2 +(24,71+23,46) *0,32/2 + (23,46+23,22) *0,32/2 ] / 19500 = 0,01514 м = 1,51 см |

smax – предельная осадка фундамента определяется по таблице Д.1 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»

Вывод: Осадка фундамента s=1,51 см <smax=10 см

2.6. Конструирование элементов армирования, выбор сеток, монтажных петель выполняем по ГОСТ 13580-85 [7]

Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 2218; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!