Определение линейной и объемной усушки по ГОСТ 16483.7—71

При высыхании древесины происходит уменьшение ее размеров и объема - усушка. Уменьшение объема древесины при испарении связанной влаги называется объемной усушкой.

В практике пользуются не значениями усушки, а коэффициентами усушки. Коэффициент усушки — это усушка, соответствующая 1 % удаленной связанной влаги и определяемая как отношение усушки (%) к массе связанной влаги, вызвавшей эту усушку.

Аппаратура. Линейка, штангенциркуль, сушильный шкаф,

Испытание. Усушку определяют на образцах размерами 20Х Х20 30 мм. Годовые слои на торце образца должны быть паpаллельны одной паре противоположных граней и перпендикулярны другой. На торце образца карандашом проводят две взаимно перпендикулярные линии: одну называют радиальным направлением (размер а), а другую — тангентальным (размер b). Длину этих линии и измеряют штангенциркулем с точностью до 0,1 мм. После измерения образец взвешивают, а затем в бюксе помещают в сушильный шкаф и высушивают до постоянной массы. Температура сушки вначале 50-60 °С, а затем 100 -105 °С. После высушивания образец должен быть взвешен повторно и замерен по тем же направлениям, что и в первый раз. Вторичное измерение нужно сделать, как молено скорее, чтобы образец не успел поглотить влагу из воздуха. Линейная усушка в радиальном и тангентальном направлениях:

;

;

где а и b- размеры образца до высушивания, мм; a1 и b1 - размеры

|

|

|

образца после высушивания, мм.

Коэффициент линейной усушки вычисляют с точностью до 0,01%:

где Ур и Ут — усушка по радиальному и тангентальному направлениям, %; W — влажность образца, %.

Объемную усушку определяют параллельно с линейной на одном и том же образце. Кроме размеров в тангентальном и радиальном направлениях (а и b), нужно также определить длину образца с точностью до 0,01 мм. Зная три измерения образца, определяют объем до высушивания V=abl. Затем образец высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы, взвешивают, измеряют тангенциркулем и вычисляют объем V1 после высушивания. Объемная усушка

Коэффициент объемной усушки

Определение предела прочности при сжатии вдоль и поперек волокон по ГОСТ 16483.10—73 и ГОСТ 16483.11—72

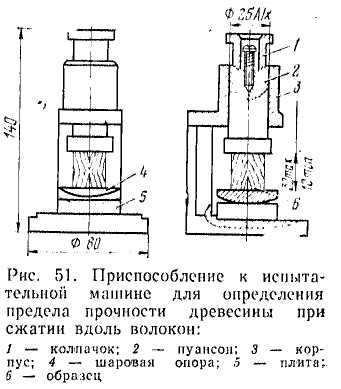

Аппаратура. Испытательная машина, штангенциркуль, аппаратура для определения влажности, приспособление для испытания на сжатие.

Испытание. Образцы изготовляют в форме прямоугольной призмы размерами 20X20X30 мм. Размеры поперечного сечения образца определяют на середине длины с точностью до 0,1 мм.

Образец помещают в приспособление для испытания на сжатие (рис. 51). Нагрузку на образец подают равномерно через плунжер 2. Скорость должна быть такой, чтобы образец разрушился через (1±0,5) мин после начала нагружения. Макси - мальную нагрузку Рmax измеряют с точностью до 1 %.

|

|

|

Предел прочности древесины при сжатии вдоль волокон

Предел прочности древесины при сжатии вдоль волокон

где Ртах — максимальная нагрузки, H; а и b — размеры поперечного сечения образца, мм.

Вычисление производят с округлением до 0,5 МПа. Предел прочности (σw, МПа) пересчитывают на влажность 12% по формулам: для образцов с влажностью меньше предела гигроскопичности

где σw—предел прочности образцы с платностью W в момент испытания, МПа; α - поправочный коэффициент, равны; 0,04; W- влажность образца в момент испытания, %.

Для образцов с влажностью, равной или больше предела гигроскопичности:

где  — коэффициент пересчета при влажности 30%, равный 0,400 — для березы и лиственницы; 0,450 — для бука, сосны; 0,445 для ели, осины, пихты;

— коэффициент пересчета при влажности 30%, равный 0,400 — для березы и лиственницы; 0,450 — для бука, сосны; 0,445 для ели, осины, пихты;

Вычисления производят с округлением до 0,5 MПa.

Для определения предела прочности при сжатии поперек волокон готовят образцы таких же размеров, как и в предыдущем испытании. Если годичные кольца имеют ширину более 4 мм, размеры поперечного сечения должны быть увеличены так, чтобы образец включал не менее пяти слоев. Образец помещают в машину тангентальной или радиальной поверхностью кверху и нагружают через пуансон с использованием приспособления (см. рис. 51).

|

|

|

Одновременно с испытанием на сжатие измеряют деформацию образца нагрузкой, возрастающей на 200 II для мягких и на 400Н для твердых пород. Деформации измеряются индикатором с точностью до 0,005 мм, причем отсчеты по индикатору и силоизмерителю берут одновременно, не прекращая нагрузки. По отсчетам вычерчивают диаграмму сжатия. Точка перехода линии из прямолинейного очертания в криволинейное соответствует условному пределу прочности. Предел прочности при сжатии поперек волокон

где Р — нагрузка, соответствующая условному пределу прочности, Н; b и l — ширина и длина образца, мм

Условный предел прочности aw образца пересчитывают к влажности 12% с округлением до 0,1 МПа

где α — поправочный коэффициент, равных 0,035.

Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 1583; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!