Зигзаги «омоложения» и «постарения» брачности

Эволюция российской семьи > Часть 3. Современная российская семья. Общая картина [Печать] 26 Jul 2013 18:23:20 GMT+3 Просмотры: 1261 Комментарии: 0 <<<< |1|2|3| А. Г. Вишневский, доктор экономических наук, директор Института демографии Государственного университета — Высшей школы экономики, Москва С. В. Захаров, кандидат экономических наук, заместитель директора Института демографии Государственного университета — Высшей школы экономики Е. И. Иванова, кандидат экономических наук «Экология и жизнь» №9, 2008

Часть 3. Современная российская семья. Общая картина

Зигзаги брачно-семейного законодательства

|

На протяжении XX века отношение к браку и разводу в России, равно как и официальные нормы матримониального поведения, регулируемые брачно-семейным законодательством, не раз менялись, иногда очень резко. Несколько упрощая и схематизируя сложный процесс эволюции института брака на протяжении 100 лет, можно выделить три главных этапа, и на каждом из них соотношение модернизационной и контрмодернизационной составляющих складывались по-разному.

На первом этапе, продолжавшемся примерно до середины 1930-х годов, развитие брачно-семейных отношений имело в целом ярко выраженную либеральную направленность («меньше государства»). Второй этап — с середины 1930-х до середины 1950-х — характеризовался тенденцией к жесткому регулированию брачно-семейной сферы («больше государства»). На третьем этапе, начиная с середины 1950-х годов, шло медленное возвратное движение к либерализации брачно-семейных отношений. Его закрепил Семейный кодекс РФ, вступивший в силу 1 марта 1996 г.

|

|

|

Россия вступила в XXI век с законодательством, которое признает только тот брак, который зарегистрирован в ЗАГСе, лица, состоящие в фактических брачных отношениях, независимо от их продолжительности и устойчивости супругами по этому законодательству не являются.

В то же время существует много признаков того, что ни законодательные изменения в процедуре бракоразводной регистрации, ни сам факт пребывания или не пребывания в зарегистрированном браке уже не имеют прежнего значения для современного россиянина.

Нерегистрируемые браки

Отход от традиционной модели брачности, зафиксированный официальной статистикой в 1990-е годы, говорит о том, что внебрачные сожительства стали приемлемой социальной нормой. Это подтверждается и опросами общественного мнения. По данным Е. Ивановой (1998 г.), отрицательно относились к незарегистрированному браку всего 8,3% молодых людей и девушек в возрасте до 20 лет. В старших возрастах негативное отношение встречалось значительно чаще: его выразили 24,4% женщин и 28,2% мужчин в возрасте 50–60 лет. То же обследование показало, что нерегистрируемые союзы чаще встречаются среди тех, кто уже когда-либо состоял в браке. Данные микропереписи 1994 г. подтвердили, что отказ от регистрации повторного брачного союза к этому времени стал широко распространен.

|

|

|

Внебрачная рождаемость

Еще один показатель распространенности нерегистрируемых браков — уровень внебрачной рождаемости.

|

Высокая доля внебрачных рождений в периоды социальных катастроф и дезорганизации брачного рынка — не новость. По мере нормализации ситуации доля внебрачных рождений в общем числе рождений обычно сокращается. Так было, в частности, и в России после окончания Второй мировой войны. Доля внебрачных рождений с той поры уверенно снижалась, достигнув минимальных значений в конце 1960-х годов. После этого она стабильно держалась на низком уровне — чуть более 10% — до начала 1980-х годов; в этот период стабильными оставались и показатели брачности. Но затем показатели начали быстро меняться: кривые регистрируемой брачности поползли вниз, а кривая доля внебрачных рождений устремилась вверх.

|

|

|

В массовом сознании появление внебрачного ребенка связано с его рождением у матери-одиночки. Но так ли уж «одиноки» все матери, производящие на свет внебрачных детей? (Более 40% детей из числа рожденных вне зарегистрированного брака признаются своими отцам, и этот показатель растет, приближаясь в последние годы минувшего столетия к 50%.) Скорее всего, за ростом доли внебрачных рождений стоит просто отказ от регистрации фактических браков. Можно предположить, что регистрация новорожденного по совместному заявлению родителей свидетельствует о более или менее устойчивых связях между ними и что эти связи во многих случаях и представляют собой фактический брак.

Велико искушение связать ускорение роста внебрачной рождаемости в 1990-е годы с болезненными социально-экономическими преобразованиями в стране. Каков, однако, механизм этой зависимости? Неужели «матери-одиночке» стало легче растить ребенка одной, чем совместно с отцом ребенка, в той или иной мере участвующим в его воспитании? К тому же нельзя не видеть, что речь здесь вообще идет не о чисто российском или постсоветском феномене. Рост внебрачной рождаемости в последние десятилетия XX века — универсальная тенденция, обозначившаяся в большинстве промышленных, городских обществ в послевоенные десятилетия. К концу столетия в ряду экономически развитых стран Россия занимает серединное положение как по уровню показателей внебрачной рождаемости, так и по темпам их изменения.

|

|

|

|

Еще не так давно рождение внебрачного ребенка было характерно для очень молодых матерей (до 20 лет) и для матерей старше 30 лет. Объяснения этому просты: для первых это зачастую результат случайных связей и контрацептивных неудач; для вторых, более зрелых женщин, это серьезный осознанный поступок иметь ребенка «для себя». Именно эти крайние возрастные группы обеспечивали рост внебрачной рождаемости в 1980-х годах. В возрастах максимальной брачности (20–35 лет) рождение ребенка вне брака было достаточно редким событием. В случае наступления незапланированной добрачной и внебрачной беременности «позор» прикрывался скоропалительным браком. А вот к концу века внебрачная рождаемость уже была характерна для всех возрастов в равной степени.

Увеличение доли внебрачных рождений у самых молодых матерей (до 20 лет) с 20,2% в 1990 г. до 41% в 2000 г. не сопровождалось ростом числа абортов. Напротив, эти показатели менялись в прямо противоположных направлениях — интенсивность искусственных абортов в указанной возрастной группе упала вдвое. Косвенно это свидетельствует о том, что число незапланированных добрачных беременностей от случайных связей существенным образом не увеличилось, хотя известно, что сексуальная активность у подростков за последнее десятилетие минувшего века выросла.

Зигзаги «омоложения» и «постарения» брачности

Россия в XX веке сохранила традиции ранней и всеобщей брачности. Доля окончательного безбрачия находилась в пределах 4–9%. Концентрация браков в возрастах до 25 лет у женщин оставалась очень высокой (70–80% всех женщин вступали в первый брак к этому возрасту), причем наибольшей интенсивностью вступления в брак отличались 18–22-летние женщины. К 35 годам доля женщин, когда-либо состоявших в браке, достигала 90%.

Средний возраст вступления в первый брак, по данным регистрации, в России достиг своего исторического максимума (27,1 года для женщин и 29,8 года для мужчин) на короткий срок к 1950 г. Далее возобладала тенденция «омоложения» первого брака. Для России динамика ее показателей по сути вылилась в возврат к традиционной модели, хорошо знакомой родительским и прародительским поколениям. Именно при такой модели достигалась максимальная слитность сексуального, брачного и репродуктивного поведения. Возраст сексуального дебюта, возраст начала брачной жизни и рождения первенца оказываются сближенными до предела. Снижение возраста вступления в брак не прерывалось до середины 1990-х годов.

Изменения возраста вступления в брак находятся в определенной связи с возрастом начала половой жизни, который, по крайней мере, с начала 1960-х годов, снижался. Вначале это ведет к ранней регистрации браков, а со временем, по мере накопления социального опыта и привыкания общества к меняющимся нормам сексуального поведения, отодвигает регистрацию брака на несколько лет, хотя фактический брак может при этом существовать. На снижение возраста сексуального дебюта указывают все обследования. Исследования, проведенные 5–6 лет назад, показывают: средний возраст сексуального дебюта для девушки достиг 17,5 года (у студенток на год-полтора выше) и, вероятнее всего, стабилизировался на этом уровне.

|

В России изменения в нормах сексуального поведения начались позднее, чем на Западе, и, по-видимому, ускорились (особенно в крупных городах) в связи с изменениями, происходившими в российском обществе в последнем десятилетии XX века. Все более раннее начало половой жизни на фоне низкой контрацептивной культуры в России приводило к высокой распространенности добрачных зачатий, а добрачные зачатия в юном возрасте, в свою очередь, стимулировали заключение ранних браков. Даже в 1990-х годах в Москве доля «вынужденных» браков оставалась на высоком уровне (до трети всех браков) и касалась в основном молодых и самых молодых возрастов. Возможно, именно такие браки и стали одной из главных причин омоложения брачности женщин в России в 1960-х — начале 1990-х годов.

Снижение возраста вступления в первый брак в России прекратилось лишь в 1993 г., и с этого времени он начал увеличиваться. Новая тенденция — к увеличению возраста вступления в первый брак — не случайна. Интенсивность заключения браков среди самых молодых юношей и девушек быстро снижалась, достигнув к концу века исторически минимальных значений. Лишь 12 девушек из 1000 и 15 юношей из 10 тыс. в возрасте от 16 до 18 лет заключили брак в 2000 г. Знаменательным было также увеличение брачности в возрасте 25 лет и старше. В результате всех этих изменений средний возраст жениха и невесты в России быстро увеличивается. Более интенсивное «постарение» брачности у мужчин вызвало увеличение средней разницы в возрасте жениха и невесты при первом браке. Такая подвижка, возможно, объясняется изменениями в социальном поведении (например, тем, что девушки при вступлении в брак все более склонны выбирать женихов с устойчивым социальным и экономическим статусом).

Пока новейшая тенденция к «постарению» брачности слишком молода, чтобы быть абсолютно уверенным в том, что она представляет собой окончательный отказ от традиционной модели ранней брачности, издавна господствовавшей в России. Не есть ли это очередной виток временного откладывания браков в трудных условиях социально-экономических реформ, за которым последует неизбежное компенсаторное повышение интенсивности брачности в более позднем возрасте? В таком случае сближение российской модели брачности с западной, наметившееся в последнее десятилетие XX века, окажется лишь временным явлением. Однако учитывая, сколь многое в жизни россиян поменялось в 1990-х годах в сторону усвоения западных моделей поведения во всех сферах жизни, ожидать восстановления прежних тенденций матримониального поведения было бы странно.

Прекращение брака

В начале XX века главной и почти единственной причиной прекращения брака в России была смерть одного из супругов, овдовение. По мере распространения развода он также превращался в причину массового прекращения брака, которая, по мере снижения смертности, оттесняла овдовение на вторые роли (даже в средних возрастах). Особенно возросла вероятность развода в первые десять лет супружества. В 1994 г. были достигнуты рекордные за всю историю значения показателей: абсолютное число разводов составило более 680 тыс.; приведенное число разводов на 1000 браков (показатель, учитывающий длительность расторгнутых браков) превысило отметку в 500, а показатель соотношения числа разводов и браков достиг 60:100. Одновременно изменялась структура разводов, в ней все заметнее становились разводы, при которых распадались более длительные браки. Развод все меньше становился плодом юношеского легкомыслия, приводившего к поспешному образованию и распаду браков-однодневок, все чаще затрагивал брачные пары с большим стажем совместной жизни.

|

По мере роста числа разводов увеличивалась доля затронутых разводами семей, росло как абсолютное, так и относительное число живущих в этих семьях детей. Наличие детей, видимо, перестало служить препятствием для развода их родителей. Но все-таки в самом конце столетия разводы во все большей мере охватывали бездетные пары.

Повторные браки

На протяжении XX века, по мере того как овдовение утрачивало свою роль почти единственного основания для заключения повторного брака, быстро росло число повторных браков, заключаемых разведенными. Максимального значения коэффициент суммарной брачности для повторных браков достиг в 1987 г. Но вскоре началось резкое падение показателя, и за короткое время он вернулся практически к уровню конца 1960-х годов. При этом доля повторных браков в общем числе браков стала намного выше, чем тогда (более четверти и у мужчин, и у женщин), и довольно стабильна. Не слишком меняется и средний возраст вступления в повторный брак. С 1970-х годов он повышался небольшими темпами, что было следствием увеличения длительности брака при разводе. Возможно, такая противоречивая динамика отражает общее изменение отношения к регистрации брака — и первого, и повторного.

Компенсация разводов и овдовения повторными браками, не будучи, конечно, полной, весьма значительна (особенно для мужчин) — уже через 5 лет после прекращения брачного союза 44–45% мужчин и 22–23% женщин вступают в повторный брак, а еще через 5 лет больше половины мужчин и каждая третья женщина состоят в зарегистрированном или незарегистрированном союзе с новым партнером. Заметим, что у женщин сформировалась в целом положительная тенденция вступления в повторный брак, по-видимому, за счет снижения рождаемости и изменения социальных норм, касающихся возможности для женщины с детьми искать нового семейного партнера.

Будущее семьи и брака

Новейший этап демографической модернизации связан с фундаментальными сдвигами в жизненном цикле человека: еще более расширяется свобода выбора брачного партнера и форм совместной жизни, еще более ответственным становится подход к последствиям сексуальных отношений, чему соответствует более высокая, чем прежде, эффективность планирования сроков появления потомства. Иначе говоря, возрастают возможности каждого человека управлять своей индивидуальной судьбой. «Супружество более не обязательно предполагает совместное проживание, совместное проживание возможно без заключения брака, деторождение далеко не всегда происходит в браке, и на место стандартной последовательности событий в индивидуальных биографиях приходит разнообразие индивидуальных жизненных путей» (Иванов C. Новое лицо брака в развитых странах// Население и общество. 2002. № 63.).

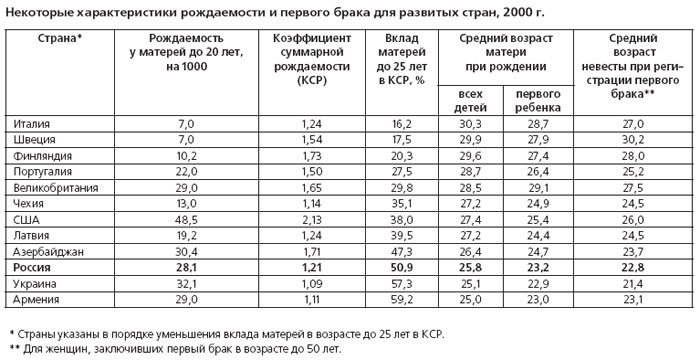

Итоги, с которыми Россия (в сравнении с некоторыми другими странами) подошла к началу XXI века, представлены в таблице.

Стержень всех этих изменений, как уже указывалось, — поиск оптимальной модели жизненного цикла человека, отвечающей реалиям современного бытия, среди которых — высокие требования к образованию и уровню материального благосостояния, взаимное участие супругов в формировании семейных доходов и выполнении семейных обязанностей, растущая социальная и материальная самостоятельность детей и пожилых, повышение контроля над плодовитостью человека и пр. Современный человек настраивает календарь важнейших событий своей жизни (выделение из родительской семьи, начало и завершение образования, выход на рынок труда, создание устойчивых брачно-партнерских отношений, рождение детей и т. п.), все более сообразуясь со своими индивидуальными склонностями и возможностями, согласовывая их с конкретными обстоятельствами своей личной жизни и экономической ситуацией в стране и все менее оглядываясь на традиционные представления и нормативные ограничения.

Параллельно с этими изменениями и под их влиянием меняется и вся система социально одобряемых ценностей.

|

Одно из центральных мест в новейших тенденциях занимают изменения, связанные с социально-экономической и психологической переоценкой положения, ролей женщины и мужчины в обществе и семье.

Молодая женщина, находящаяся в самом начале жизненного пути, получила невиданную ранее свободу выбора во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и свободу создавать семью — в той форме, в которой она считает для себя приемлемой, с тем числом детей, которое пожелает, и в те сроки, какие сочтет нужными. Профессиональная занятость стала нормой женской биографии и изменила тип жизненной стратегии женщины и семьи в целом.

Одновременно мужчина окончательно утратил неоспоримые права быть единственным кормильцем семьи и организатором жизни в домохозяйстве, но при этом повысил свое участие в семейных делах в нетрадиционной для него роли.

Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 326; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!

Д. Д. Жилинский. Под старой яблоней. 1966. Фрагмент. Изображение: «Экология и жизнь»

Д. Д. Жилинский. Под старой яблоней. 1966. Фрагмент. Изображение: «Экология и жизнь»

К. С. Малевич. Работница. 1933. Изображение: «Экология и жизнь»

К. С. Малевич. Работница. 1933. Изображение: «Экология и жизнь»

А. Н. Самохвалов. Внимание (Ясли). 1930. Изображение: «Экология и жизнь»

А. Н. Самохвалов. Внимание (Ясли). 1930. Изображение: «Экология и жизнь»

С. Красаускас. Гравюра на дереве (из иллюстраций к книге Э. Межелайтиса «Человек»). 1975. Изображение: «Экология и жизнь»

С. Красаускас. Гравюра на дереве (из иллюстраций к книге Э. Межелайтиса «Человек»). 1975. Изображение: «Экология и жизнь»

А. Г. Пологова. Хранительница домашнего очага. 1983. Изображение: «Экология и жизнь»

А. Г. Пологова. Хранительница домашнего очага. 1983. Изображение: «Экология и жизнь»