Конструирование и расчёт базы колонны

База служит для передачи нагрузки от стержня колонны на фундамент. Её конструкция должна отвечать принятому в расчётной схеме способу сопряжения колонны с основанием.

По конструктивному решению базы бывают с траверсой (рис.3.1,а, б) и с фрезерованным торцом (рис.3.1, в). Базы с траверсой применяются обычно при расчётных усилиях в колонне до 4000-5000 кН, а с фрезерованным торцом – от 6000 до 10000 кН и более.

Как уже отмечалось в разделе 3.1, при жёстком сопряжении анкерные болты (не менее четырёх диаметром d =24-36 мм) крепят к стержню колонны посредством специальных столиков (рис.3.1,а) и затягивают с напряжением, близким к расчётному сопротивлению, что устраняет возможность поворота стержня. При шарнирном опирании анкерные болты (не менее двух диаметром d =20-30 мм) крепят непосредственно к опорной плите (рис.3.1,б, в), за счёт гибкости которой обеспечивается податливость соединения, если возникнут случайные моменты.

Проектирование базы с траверсой

Рис.3.3. К расчёту базы с траверсой

Требуемую площадь опорной плиты базы находят из условия прочности бетона на смятие

(3.7)

(3.7)

где  - расчётное сопротивление бетона смятию, определяемое по формуле

- расчётное сопротивление бетона смятию, определяемое по формуле

(3.8)

(3.8)

здесь  для бетона класса ниже В25;

для бетона класса ниже В25;

(3.9)

(3.9)

- площадь верхнего обреза фундамента;

- площадь верхнего обреза фундамента;

Rb- расчётное сопротивление бетона осевому сжатию (призменная прочность), определяется по табл.13 СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции» в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие.

|

|

|

Поскольку на стадии проектирования базы отношение

ещё не известно, коэффициентом  задаются в пределах 1,2-1,5.

задаются в пределах 1,2-1,5.

Согласно требуемой площади назначают ширину и длину плиты в зависимости от размещения ветвей траверсы и укрепляющих рёбер. При этом толщину ветвей траверсы принимают конструктивно 10-16 мм, вылет плиты  мм. Размеры

мм. Размеры  и

и  принимают кратными 10 мм.

принимают кратными 10 мм.

Для простоты расчёта давление под плитой считают равномерно распределённым

Плиту рассчитывают как пластину, нагруженную снизу равномерно распределённым давлением фундамента и опертую на элементы сечения стержня и базы колонны (траверсы, ребра).

В зависимости от конструкции базы плита может иметь различные участки, на которых определяется наибольший изгибающий момент в полосе шириной 1 см.

На участке I плита закреплена по четырём сторонам.

Наибольший изгибающий момент в полосе шириной 1 см

(3.10)

(3.10)

где коэффициент  - зависит от отношения более длинной стороны «b» к более короткой «а» и принимается по таблице 3.1.

- зависит от отношения более длинной стороны «b» к более короткой «а» и принимается по таблице 3.1.

Таблица 3.1.Коэффициент  для расчёта на изгиб плит,

для расчёта на изгиб плит,

Опертых по четырём сторонам

| b/a | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | >2 |

| 0,048 | 0,055 | 0,063 | 0,069 | 0,075 | 0,081 | 0,086 | 0,091 | 0,094 | 0,098 | 0,100 | 0,125 |

|

|

|

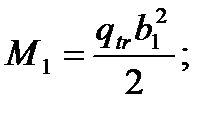

На участке II плита закреплена по трём сторонам. Наибольший изгибающий момент

(3.11)

(3.11)

где коэффициент  зависит от отношения закреплённой стороны пластинки «

зависит от отношения закреплённой стороны пластинки «  » к свободной «

» к свободной «  » и принимается по таблице 3.2.

» и принимается по таблице 3.2.

Таблица 3.2.Коэффициент β для расчёта на изгиб плит,

Опертых по трём сторонам

| 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 2 | >2 |

| β | 0,060 | 0,074 | 0,088 | 0,097 | 0,107 | 0,112 | 0,120 | 0,126 | 0,132 | 0,133 |

При отношении  (т.е. при

(т.е. при  ) плита рассчитывается как консоль с вылетом, равным «

) плита рассчитывается как консоль с вылетом, равным «  ».

».

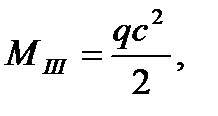

На участке III плита закреплена одной стороной. Изгибающий момент здесь определяют как в консоли

(3.12)

(3.12)

где с – вылет консоли (ширина свеса).

По наибольшему из найденных изгибающих моментов определяют требуемую толщину плиты

(3.13)

(3.13)

где  - расчётное сопротивление материала плиты при изгибе; его значение следует согласовывать с толщиной листового проката.

- расчётное сопротивление материала плиты при изгибе; его значение следует согласовывать с толщиной листового проката.

Обычно толщину плиты  назначают в пределах 16-40 мм.

назначают в пределах 16-40 мм.

При значительной разнице между изгибающими моментами на различных участках изменяют расчётную схему плиты постановкой дополнительных диафрагм и ребер жесткости (рис.3.4)

|

|

|

Рис.3.4. Изменение расчётной схемы плиты (1 – диафрагма жесткости, 2 – ребро жесткости)

Если при этом появится участок плиты опертый по двум сторонам, сходящимся под углом, то для определения момента можно воспользоваться с некоторым запасом формулой (3.11), где следует принимать размер «  » по диагонали между кантами, размер «

» по диагонали между кантами, размер «  » равным расстоянию от вершины угла до диагонали (рис.3.4).

» равным расстоянию от вершины угла до диагонали (рис.3.4).

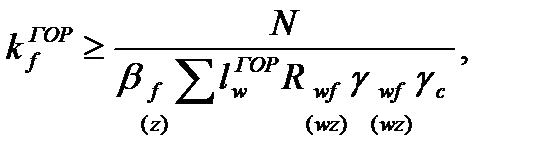

Сварку принимают полуавтоматическую. Из предположения, что вся нагрузка со стержня колонны передаётся на ветви траверсы через вертикальные угловые швы, определяют высоту траверсы

см, (3.14)

см, (3.14)

где n – количество вертикальных швов (обычно 4);

(здесь t – наименьшая толщина соединяемых элементов).

(здесь t – наименьшая толщина соединяемых элементов).

Высоту траверсы принимают кратной 20 мм, при этом должно выполняться условие  .

.

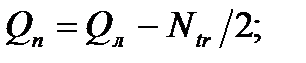

Проверяют прочность траверсы. Траверсы работают как двухконсольные балки под действием отпора бетона фундамента.

Погонная нагрузка на одну ветвь траверсы равна

(3.15)

(3.15)

Расчётная схема траверсы будет иметь вид, показанный на рис.3.5.

Рис. 3.5. Расчётная схема траверсы.

В опорном сечении траверсы:

выбирают наибольшее значение поперечной силы  в опорном сечении (

в опорном сечении (  или

или  );

);

|

|

|

прочность траверсы проверяют по формулам

(3.16)

(3.16)

(3.17)

(3.17)

(3.18)

(3.18)

где

В пролётном сечении траверсы:

прочность траверсы проверяют по формуле

(3.19)

(3.19)

Рассчитывают горизонтальные угловые швы, которыми траверсы приварены к опорной плите

(3.20)

(3.20)

где  - суммарная расчётная длина горизонтальных швов. В запас прочности приварка торца колонны к плите в расчёте не учитывается. Тогда для случая, показанного на рис.3.3

- суммарная расчётная длина горизонтальных швов. В запас прочности приварка торца колонны к плите в расчёте не учитывается. Тогда для случая, показанного на рис.3.3

Катет  согласовывают с минимально допустимым значением (табл.38* [1], табл.5.4 [2], табл.2.9 [3]).

согласовывают с минимально допустимым значением (табл.38* [1], табл.5.4 [2], табл.2.9 [3]).

Пример проектирования базы с траверсой смотри на стр.202-203 [2].

Порядок проектирования базы при фрезерованном торце стержня колонны смотри на стр.203-204[2].

Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 3395; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!