ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ

Вначале определяют вес фильтра АФА-ВП-10 на аналитических весах следующим образом:

1) вынимают из обоймы комплект фильтра, разворачивают пакет из кальки, затем защитное бумажное кольцо с выступом и вынимают фильтрующий элемент;

2) складывают фильтрующий элемент с помощью пинцета вчетверо и кладут в центр чашечки весов;

3) после взвешивания фильтрующий элемент вновь помещают в защитное бумажное кольцо, на котором проставляют порядковый номер фильтра и его вес (записи выполняют со стороны запыления фильтра, а затем переносят их в табл.2).

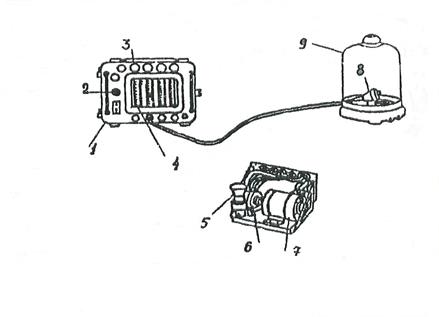

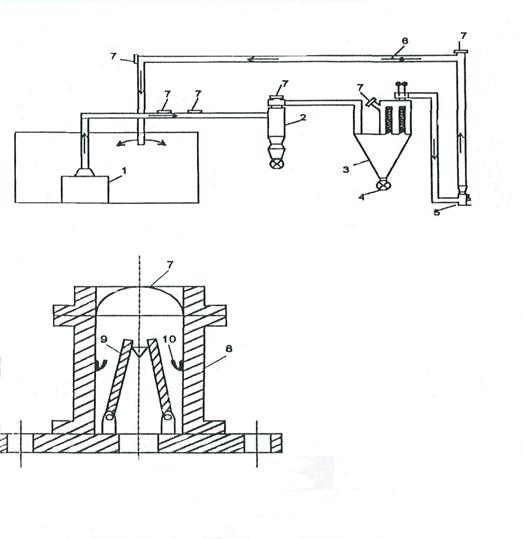

Взвешенный фильтрующий элемент вместе с защитным бумажным кольцом вставляют в аллонж (8) (рис.1). После этого создают запыленность воздуха в пылевой камере (9). Включают аспиратор (1) одновременно с секундомером и по ротаметру (4) снимают показания расхода воздуха вначале отбора, через минуту и в конце отбора, т.е. через 2 минуты. По барометру определяют атмосферное давление, температуру воздуха и заносят их в табл. 2.

Отключают аспиратор. Вынимают последовательно фильтры из аллонжа и складывают его вчетверо, запыленной стороной внутрь, затем взвешивают фильтр и результаты заносят в табл. 2. Если привес пыли 25 мг > (m2-m1) > 2 мг, то производят новый отбор пробы, корректируя время отбора.

Рисунок 1 – Схема установки для отбора проб пыли на фильтр АФА-ВП:

1- аспиратор; 2 – выключатель; 3 – ручки вентилей; 4 – ротаметр; 5 – масленка вентилятора; 6 – вентилятор; 7 – электродвигатель; 8 – аллонж; 9 – пылевая камера

Определяют усредненный объем воздуха, прошедшего через ротаметр аспиратора, в м3

, м3. (2)

, м3. (2)

Затем определяют объем воздуха, пропущенного через фильтр и приведенного к нормальным условиям (t = 0°С; В = 760 мм рт.ст.) по формуле:

, м3, (3)

, м3, (3)

где – П1, П2, П3 – показания ротаметра аспиратора, считываемое три раза, л/мин; В – барометрическое давление, мм рт.ст.; τ – время отбора пробы, мин; t – температура воздуха, проходящего через аспиратор, °С.

Весовую концентрацию пыли находят по формуле:

, мг/м3, (4)

, мг/м3, (4)

где m1, m2 – масса фильтра соответственно до и после отбора пробы, мг.

Результаты расчетов заносят в табл. 2.

Таблица 2 – Результаты исследования концентрации пыли в воздухе

| Вид пыли | Температура воздуха t, °С | Барометри ческое давление В, мм рт.ст. | Масса фильтра, мг | Время замера τ, мин. | Показания ротаметра П, л/мин. | V, м3 | V0, м3 | С, мг/м3 | |

| до замера, m1 | после замера m2 | ||||||||

| 0,5 1 2 | П1 П2 П3 | ||||||||

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ

7.1 Определение времени защитного действия респиратора

В тех случаях, когда технические мероприятия не могут полностью обеспечить снижение концентрации пыли в воздухе рабочей зоны производственного помещения до ПДК, следует дополнительно использовать индивидуальные средства защиты от пыли. К ним относятся изолирующие СИДОЗ (шланговые и универсальные противогазы), а также фильтрующие СИДОЗ – противопылевые респираторы [5].

Таблица 3 – Техническая характеристика респираторов

| N | Показатель | Тип респиратора | |||||

| ШБ-1 «Лепесток-5» | У-ГК | Ф - 6211 | Астра-2 | ПРШ -741 | ПРШ -472 | ||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1 | Эффективность пылезадержания, % | 96,0 | 98,0 | 99,0 | 99,3 | 99,9 | 99,99 |

| 2 | Время защитного действия при запыленности, мг/м3: 1000 600 300 100 | – – 4 8 | – – – 1 | – – – 5 | – – 5 10 | 6 11 22 44 | 7 13 26 52 |

| 3 | Сокращение поля зрения,% | 10,0 | 14,0 | 19,0 | 26,0 | 10,0 | 10,0 |

| 4 | Начальное сопротивление (Па) при расходе (30 л/мин) 5·10-4 м/с: на входе на выходе | 70 70 | 520 350 | 400 370 | 310 300 | 120 300 | 180 300 |

| 5 | Масса респиратора, г | 10 | 48 | 190 | 250 | 200 | 220 |

| 6 | Фильтрующая поверхность, см2 | 0,024 | 0,024 | 0,06 | 0,056 | 1,0 | 1,0 |

Примечание. Для промежуточных концентраций время защитного действия респиратора определяется путем интерполяции.

Выбор типа респиратора и определение времени его защитного действия производится в зависимости от требуемой эффективности пылезадержания и необходимого времени работы в респираторе (табл. 3).

Требуемую эффективность работы в респираторе определяют по формуле:

, (5)

, (5)

где С – концентрация пыли в воздухе, принимаемая по результатам экспериментальных замеров или по заданию преподавателя.

Необходимое время работы в респираторе выбирают в соответствии с номером варианта, задаваемого преподавателем. Результаты заносят в табл. 4.

Таблица 4 – Подбор респиратора

| Эффективность пылезадержания, % | Время защитного действия, ч | Тип респи ратора | Сокращение поля зрения, % | Начальное сопротивление Па | Масса респира тора г | |||

| требуемая | фактическая | требуемое | фактическое | на входе | на выходе | |||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.2 Расчет мембран для защиты от разрушения при взрыве

Для предотвращения от разрушения действия пылевого взрыва в инженерно-экологическом оборудовании и технологических аппаратах применяют разрывные мембраны из алюминия, меди и других материалов. При разрыве мембраны возможно подсасывание воздуха в систему. Поэтому в необходимых случаях мембрану защищают обратным клапаном (рис.2).

Расчет ведется в следующем порядке:

1) находят диаметр мембраны:

, мм, (6)

, мм, (6)

где La – объем свободного пространства внутри защищаемого аппарата, м3; Fуд – удельная площадь мембран, приведенная в табл. 5, м2/м3.

2) определяют толщину мембраны (мм) по формуле:

, мм, (7)

, мм, (7)

где k – коэффициент прочности, учитывающий материал мембраны (для алюминия k=0,34, для меди k=0,17); Рм – давление, при котором происходит разрушение мембраны (табл. 5)

Таблица 5 – Показатели для расчета разрывных мембран

| Вид пыли | Удельная площадь мембран (Fуд), м2/м3 | Давление, при котором происходит разрушение мембраны (Руд), Па |

| Пыль растительного и животного происхождения | 0,167 | 7·104 |

| Пыль пластиков и химикатов | 0,222 | 2·104 |

| Металлическая пыль | 0,332 | 1·104 |

Рисунок 2 – Схема расположения разрывной мембраны:

1 – технологическое оборудование; 2 – циклонный аппарат; 3 – фильтр; 4 – шнек для выгрузки пыли; 5 – вентилятор; 6 – противопожарная заслонка; 7 – разрывная мембрана; 8 – мембранный клапан, предотвращающий подсос пыли; 9 – створки; 10 - амортизатор

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

Оценку пылевой обстановки выполняют следующим образом:

· состав пыли принимают в соответствии с вариантом, выданным преподавателем (табл.1);

· по веществу, из которого состоит пыль, определяют ПДК (табл.1).

В случае, если фактическая запыленность воздуха превышает ПДК, следует предложить наиболее целесообразные технические и профилактические мероприятия по улучшению условий труда [1,3].

Дата добавления: 2023-01-08; просмотров: 35; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!