Распределение водных масс в гидросфере земли

(по М.И.Львовичу, 1986)

| Форма нахождения | Объем воды, в 103 км3 | % от общего объема |

| Мировой океан | 1370000 | 94,0 |

| Подземные воды | 60000 | 4,0 |

| Подземные воды активного обмена | 4000 | 0,3 |

| Ледники | 24000 | 1,7 |

| Озера | 280 | 0,02 |

| Почвенная влага | 85 | 0,01 |

| Пары атмосферы | 14 | 0,001 |

| Речные воды | 1,2 | 0,0001 |

| Всего: | 1458000 | 100,0 |

Составные части гидросферы связаны между собой постоянным обменом и взаимодействием. Вода, непрерывно переходя из одного состояния в другое, совершает малый и большой круговороты. Испарение воды с поверхности океана, конденсация водяного пара в атмосфере и выпадение осадков на поверхность океана образует малый круговорот. Когда водяной пар переносится воздушными течениями на сушу, круговорот становится значительно сложнее. При этом часть осадков испаряется и поступает обратно в атмосферу, другая - питает реки и водоемы, но в итоге вновь возвращается в океан речным и подземными стоками, завершая тем самым большой круговорот.

Несмотря на относительно малую толщину слоя водяного пара в атмосфере (0,03 м), именно атмосферная влага играет основную роль в циркуляции воды и ее биогеохимическом круговороте. В целом для всего земного шара существует один источник притока воды – атмосферные осадки – и один источник расхода – испарение, составляющее 1030 мм в год. В жизнедеятельности растений огромную роль воды принадлежит осуществлению процессов фотосинтеза (важнейшее звено биологического круговорота) и транспирации. Суммарное испарение, или масса воды, испаряемой древесной или травянистой растительностью, поверхностью почвы, играет важную роль в круговороте воды на континентах. Грунтовые воды, проникая сквозь ткани растений в процессе транспирации, привносят минеральные соли, необходимые для жизнедеятельности самих растений.

|

|

|

Круговорот кислорода - планетарный процесс, связывающий атмосферу и гидросферу с земной корой. Узловыми звеньями круговорота являются: образование свободного кислорода при фотосинтезе в зеленых растениях, потребление кислорода для осуществления дыхания всеми живыми организмами, для реакции окисления органических остатков и неорганических веществ (например, сжигание топлива) и другие химические преобразования, которые ведут к образованию таких окисленных соединений, как углекислый газ, вода, и последующему вовлечению их в новый цикл фотосинтетических превращений (рис.14).

В круговороте кислорода отчетливо проявляется активная геохимическая деятельность живого вещества, его ведущая роль в этом циклическом процессе. Исходя из массы синтезированного на протяжении года органического вещества (с учетом 15 % потраченных на процесс дыхания), можно заключить, что ежегодное продуцирование кислорода зеленой растительностью планеты составляет около 300 ´ 109 т. Лишь немногим более 25 % этого количества выделяется растительностью суши, остальное – фотосинтезирующими организмами Мирового океана. Свободный кислород присутствует не только в атмосфере, в растворенном состоянии он содержится и в природных водах. Суммарный объем вод Мирового океана равен 137 × 1019л, а в 1 л воды растворено от 2 до 8 см3 кислорода. Следовательно, в водах Мирового океана находится от 2,7 до 10,9 × 1012 т растворенного кислорода. Часть органического вещества захороняется, вследствие чего из годичного круговорота выводится связанный кислород.

|

|

|

Круговорот углерода, как и любого другого элемента, совершается по большому и малому циклам. Большой (геологический) круговорот углерода можно представить в виде следующей схемы (рис.15). Основная масса углерода аккумулирована в карбонатных отложениях дна океана (1,3×1016т), в

кристаллических породах (1×1016 т), в каменном угле и нефти (3,4×1015 т). Именно этот углерод принимает участие в медленном геологическом круговороте.

|

|

|

|

| ||||

| ||||

Рис.15. Геологический круговорот углерода

Биотический круговорот углерода – составная часть большого круговорота - связан с жизнедеятельностью организмов. Углерод, содержащийся в виде СО2 в атмосфере, служит «сырьем» для фотосинтеза растений, а затем вместе с их веществом потребляется консументами разных трофических уровней. При дыхании растений и животных, а также деструкторов (редуцентов) мертвой органики в почве выделяется СО2, в форме которого углерод и возвращается в атмосферу.

В связи с тем, что солнечную энергию, аккумулированную в ископаемом топливе, человек интенсивно высвобождает, сжигая это топливо, возникает так называемый биолого-технический круговорот углерода.

В круговорот азота входят: азот биомассы, азот биологической фиксации бактериями и живыми организмами, ювенильный (вулканогенный) азот, атмосферный (фиксированный при грозах) и техногенный. Азот составляет около 80 % атмосферного воздуха. Некоторая его часть содержится в почве и в воде в виде органических соединений (ионы аммонийные, нитритные, нитратные), а часть – в форме органических соединений, входящих в состав растительных и животных белков, аминокислот. Существует большой круговорот азота, включающий сушу и атмосферу, частью которого является малый круговорот (рис.16). Он заключается в том, что органические соединения азота после гибели организмов или при экскреции, образовании остатков пищи подвергаются (при участии бактерий) процессам аммонификации, нитрификации с последовательным образованием аммиака, нитратов и нитритов. Нитраты и нитриты частично вновь ассимилируются растениями, час-

|

|

|

|

Рис. 16. Биохимический цикл азота

тично подвергаются восстановлению (денитрификации) до оксида азота (III), азота и свободного азота, вновь поступающего в атмосферу. Свободный азот почвы также способен усваиваться растениями, но не самими корнями, а опосредовано – при помощи так называемой азотофиксации. Растения обеспечивают бактерий местообитанием и пищей (сахара), получая взамен от них доступную форму азота. По пищевым цепям органический (входящий в состав органических молекул) азот передается от бобовых другим организмам экосистемы. В процессе клеточного дыхания белки и другие содержащие азот органические соединения расщепляются, азот выделяется в среду большей частью в аммонийной форме (NH4+). Некоторые бактерии способны переводить ее и в нитратную (NO3-) форму. Отметим, что обе эти формы азота усваиваются любыми растениями. Азот, таким образом, совершает круговорот как минеральный биоген. Однако такая минерализация обратима, так как почвенные бактерии постоянно превращают нитраты снова в газообразный азот.

На огромных массивах, где деятельность человека почти отсутствует, растения берут необходимый им азот из вносимого в почву азота извне (нитраты с дождями, аммиак из воздуха), из возвращаемого в почву азота (остатки животных, растений, эксперименты животных), а также из разнообразных азотфиксирующих организмов.

|

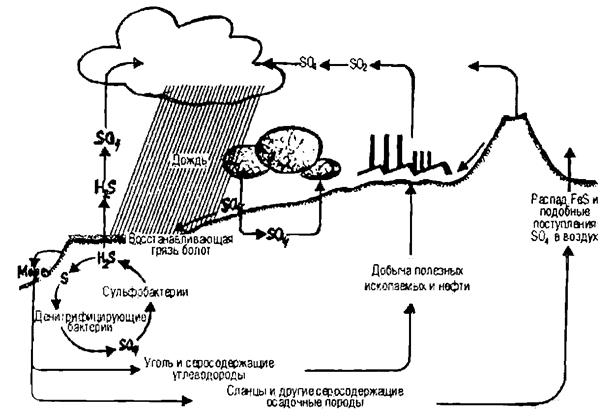

В биосфере хорошо развит круговорот серы - процесс циклических превращений серы и ее соединений (рис.17).

Рис. 17. Круговорот серы (по Ф.Рамаду, 1981)

Резервуарный фонд серы обширен в почве и отложениях, меньший - атмосфере. Основную роль в обменном фонде серы играют особые микроорганизмы, каждый вид которых выполняет определенную реакцию окисления и восстановления; в результате микробной регенерации серы из глубоководных отложений к поверхности перемещается сероводород. В глобальном масштабе в регуляции круговорота серы участвуют геохимические и метеорологические процессы (эрозия, осадкообразование, выщелачивание, дождь, адсорбция и т.д.), биологические процессы (продукция биомассы и ее разложение), взаимосвязь воздуха, воды и почвы. Сульфат аналогично нитрату и фосфату – основная доступная форма серы, которая восстанавливается автотрофами и включается в белки (сера входит в состав ряда аминокислот).

На круговорот азота и серы все большее влияние оказывает промышленное загрязнение воздуха, сжигание ископаемого топлива значительно увеличило содержание в воздухе летучих окислов азота (NO и NO2) и серы (SO2), особенно в городах. Их концентрация становится опасной для биотических компонентов экосистем.

Геохимический круговорот фосфора в большой мере отличается от циклов углерода и азота. Содержание этого элемента в земной коре равно 0,093 %. Это в несколько десятков раз больше содержания азота, но, в отличие от последнего, фосфор не является одним из главных элементов оболочек Земли. Тем не менее его геохимический цикл включает разнообразные пути миграций в земной коре, интенсивный биологический круговорот и миграцию в гидросфере (рис. 18).

|

|

Фосфор – один из главных органогенных элементов. Его органические соединения играют важную роль в процессах жизнедеятельности всех растений и животных, входят в состав нуклеиновых кислот, сложных белков, фосфолипидов мембран, служат основой биоэнергетических процессов. Фосфор концентрируется живым веществом, где его содержание примерно в 10 раз больше, чем в земной коре. На поверхности суши протекает интенсивный круговорот фосфора в системе «почва – растения - животные – почва». В связи с тем что минеральные соединения фосфора труднорастворимы и содержащийся в них элемент почти недоступен растениям, последние преимущественно используют его легкорастворимые формы, образующиеся при разложении органических остатков. Круговорот фосфора происходит и в системе «суша – Мировой океан». Тут его основой является вынос фосфатов с речным стоком, взаимодействие их с кальцием, образование фосфоритов, залежи которых со временем выходят на поверхность и снова включаются в миграционные процессы.

Благодаря непрестанному функционированию системы «атмосфера – почва – растения – животные – микроорганизмы» сложился биогеохимический круговорот многих химических элементов и их соединений, охватывающих сушу, атмосферу и внутриконтинентальные воды. Его суммарные характеристики сопоставимы с суммарным речным стоком суши, суммарным поступлением вещества из верхней мантии в биосферу планеты. Именно поэтому живое вещество на Земле уже многие миллионы лет является фактором геологического значения.

Человек должен планировать свою хозяйственную деятельность с учетом цикличности природных процессов. Особенно тщательно ее следует учитывать в земледелии, пастбищном животноводстве, водоснабжении, навигации. Распашка, внесение минеральных удобрений, загрязнение нефтью и тяжелыми металлами весьма обедняют фауну почвы. При этом разрушаются и даже полностью выпадают звенья нормальных пищевых цепей и биогеохимических циклов.

4.3. Ресурсный цикл как антропогенный круговорот вещества

Под ресурсным циклом понимают совокупность превращений и пространственных перемещений определенного вещества или группы веществ на всех этапах использования его человеком (включая его выявление, подготовку к эксплуатации, извлечение из природной среды, переработку, превращение, возвращение в природу). Слово «цикл» предполагает замкнутость процесса. Известно, что в природе все химические вещества (вода, газы, металлы) движутся по замкнутому циклу. Если бы не было замкнутости, то эти вещества оказались бы уже исчерпанными как возможное сырье и перешли бы в какое-то иное состояние.

Но ресурсный цикл, который иначе можно назвать антропогенным круговоротом, фактически незамкнут (рис.19). Действительно, если поглощенный растениями углерод в составе диоксида углерода возвращается в атмосферу при дыхании тех же растений, животных и микроорганизмов, а испарившаяся с поверхности суши или моря вода снова возвращается туда в виде осадков и стока, то каменный уголь, т.е. тот же углерод, добытый и перевезенный к предприятию, обратно в места залегания не возвращается.

На каждом этапе ресурсного цикла (разработка пласта, транспортировка, переработка) неизбежны потери либо вследствие особенностей технологии, либо субъективных причин. При добыче часть сырья остается в местах залегания, а в отвалы идет так называемая «пустая порода», на извлечение которой тратится энергия. Значительная доля добытого ископаемого теряется при транспортировке к заводам и фабрикам, при его перегрузке и при его переработке. Если ресурсом служит топливо (например, каменный уголь), то при его сгорании образуется большое количество золы, шлаков, разного рода

|

|

окислов, выбрасываемых в атмосферу или отвалы на поверхность Земли. Если тот же уголь, нефть и другие ресурсы перерабатываются химической промышленностью, то неизбежно образование побочных твердых, жидких и газообразных продуктов, представляющих технологические отходы и формирующих так называемые хвостовые выбросы, которые наносят вред природе. Углеводороды в составе нефти или сера в каменном угле, ртуть и кадмий в недрах Земли никакого вреда не приносят, а попадая с продуктами сгорания в атмосферный воздух и воду, отрицательно влияют на здоровье людей.

|

Рис. 19 Примерная схема ресурсного цикла

Сплошные линии – возможные пути повышения эффективности цикла за счет снижения отходов, пунктирные – возврат ресурсов. Справа – потери ресурсов, являющиеся источником загрязнения природной среды.

Таким образом, получается, что загрязнение среды образуют природные ресурсы. На их добычу, перевозку затрачены огромные средства, энергия, время. И они же в конечном итоге ухудшают качество среды. Не случайно существует афоризм: загрязнение среды – это природные ресурсы, оказавшиеся не на своем месте. Не умея пока использовать ресурсы полностью или многократно человечество вынуждено добывать и перерабатывать в убыстряющемся темпе все новые и новые их порции, создавая проблему их же исчерпаемости. Получается своего рода заколдованный круг.

Еще более сложные закономерности сопровождают антропогенный круговорот вещества при использовании ресурсов экологических систем. Лесной биогеоценоз представляет собой мощный аккумулятор солнечной энергии. Если вырубается древостой, то вся экосистема может прекратить свое существование просто потому, что изымается основная масса запасенной энергии и вещества, которая должна была передаваться на следующие трофические уровни. На месте уничтоженной экосистемы может возникнуть новая, но значительно менее продуктивная. Проходят столетия, пока на месте уничтоженной восстановится экосистема равной производительности. Таким образом, в данном случае рассеивание вещества и энергии резко опережает ее восстановление и биологический естественный круговорот прерывается.

В этой ситуации также существует возможность «замкнуть» ресурсный цикл. Поскольку леса способны к самовосстановлению, т.е. принадлежат к относительно возобновимым ресурсам, ресурсный цикл осуществляют таким образом, чтобы использовать эту особенность леса. Эта задача относится к области рационального лесопользования и решается путем системы соответствующих организационно-технологических мероприятий, сокращающих потери древесины, повышающих КПД ее использования и, следовательно, снижающих объемы и площади вырубаемых лесов, а также способствующих их интенсивному самовосстановлению.

Особый случай представляют культурные экологические системы, т.е. обрабатываемые сельскохозяйственные земли. Они практически не способны к самовосстановлению. Собирая урожай и унося его с поля, человек тем самым удаляет значительную часть созданного органического вещества, на построение которого израсходованы минеральные компоненты почвы. В результате организмы-деструкторы не получают материала для разложения и минерализации. В этих ситуациях экосистема прекращает свое существование, что, в частности, наблюдалось в далеком прошлом при подсечном земледелии. Чтобы не допустить этого, человек вынужден брать на себя восстановление экосистемы, т.е. обеспечивать биологический круговорот, в процессе которого создаются необходимые ему продукты путем затрат вещества и энергии. На практике это означает внесение (посев) семян и рассады, применение органо-минеральных удобрений, обеспечение растений водой.

Таким образом, человек своей деятельностью фактически «замыкает на себя» процессы естественного круговорота веществ. Разумеется, антропогенный круговорот так же естествен, как и любой другой, но он опять-таки предполагает разумное волевое начало.

В настоящее время усилия ученых направлены на то, чтобы сделать ресурсный цикл замкнутым, т.е. с одной стороны, разрабатываются и совершенствуются процессы, связанные с извлечением и переработкой необходимых ресурсов, а с другой – обусловливается возвращение их в трансформированном (измененном) виде в производство для повторного и неоднократного использования.

Ноосфера

С появлением человеческого общества, под влиянием которого в современных условиях происходит дальнейшая эволюция биосферы, приводит к изменению качественного состава самой биосферы, к ее переходу в ноосферу.

Ноосфера (от греч. noos – разум) – сфера разума, буквально «мыслящая оболочка».

Главным творцом ноосферной концепции стал В.И.Вернадский.

Ключевые положения концепции В.И.Вернадского:

а) человечество – великая геологическая сила;

б) эта сила есть разум и воля человека как существа социально организованного;

в) лик планеты изменен человеком настолько глубоко, что оказался затронутым ее биогеохимический метаболизм;

г) человечество эволюционирует в сторону обособления от остальной биосферы.

Изложенные идеи были горячо восприняты французскими коллегами – математиком, философом Е.Леруа и геологом, палеонтропологом, теологом П.Тейяром де Шарденом. Для обозначения «очеловеченной биосферы» ими был предложен термин «ноосфера», впервые появившийся в печати в 1925 – 1927 гг. В.И.Вернадский принял и поддержал его, стал широко использовать в своих последующих трудах.

Научное и практическое значение деятельности В.И.Вернадского как основателя учения о биосфере состоит в том, что он впервые во всеоружии знания своего времени глубоко обосновал единство человека и биосферы. Сама живая материя как носитель разума, отмечал В.И.Вернадский, составляет небольшую часть биосферы по массе. Возникновение человеческого общества явилось результатом длительного развития живого вещества в пределах биосферы. В пределах биосферы возникла первоначально сфера первобытной деятельности человеческого общества, которую нередко называют антропосферой. В ходе развития производительных сил антропосфера, охватывающая стихийную деятельность человеческого общества, объективно должна перейти в ноосферу – сферу сознательной деятельности. В современную эпоху становление ноосферы теснейшим образом связано с овладением различными формами движения материи -–первоначально механической, потом тепловой, химической, атомно-ядерной. На очереди овладение биологических форм движения – создание живых форм с помощью методов и средств биотехнологии и генной инженерии. С этим связано и возникновение новых по качеству круговоротов веществ в биосфере.

Выводы о том, что биосфера неизбежно превратится в ноосферу, т.е. сферу, где разум человека будет играть доминирующую роль в развитии системы человек – природа, получили название закона ноосферы В.И.Вернадского.

Целый ряд ученых (В.Л.Барсукова, А.Л.Яншин, 1988, В.А.Кутырев, 1990 и др.) считают закон ноосферы В.И.Вернадского религиозной или социальной утопией. По их мнению, это мечта и вера, конечно, светлая, но весьма далекая от реальности и недостаточная ни как научный прогноз, ни как определение закона ноосферы. Хотя сам закон они считают справедливым. По их мнению, он точен в том смысле, что если человечество не начнет разумно регулировать свою численность и давление на природу, в соответствии с ее законами, то в измененном виде биосфера может сохраниться, а цивилизация, не исключено, и вид «человек разумный» погибнут. Развитие постантропогенной природы весьма трудно прогнозировать. Одно несомненно, считает Н.Ф.Реймерс (1994), управлять люди будут не природой, а прежде всего собой. И в этом смысл закона ноосферы В.И.Вернадского.

Если синтезировать все характеристики ноосферы, данные В.И.Вернадским, то она представляется как сфера взаимодействия природы и общества, в котором разумная деятельность людей становится главным, определяющим фактором развития.

| КРАТКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ | |

| Абиотические факторы – факторы неживой природы (космические, геофизические, климатические, пространственные, временные и т.п.), оказывающие прямое или косвенное влияние на живые организмы. Автотрофы – организмы, способные синтезировать органическое вещество из диоксида углерода, воды и минеральных солей. Источниками энергии для биосинтеза служат свет (у фотоавтотрофов) или окисление ряда неорганических веществ (у хемоавтотрофов). Адаптация – процесс и результат приспособления организмов к условиям существования. Различают видовую (генотипическую) адаптацию, происходящую в ряде поколений и связанную с процессом видообразования, и индивидуальную (фенотипическую) адаптацию – акклимацию, происходящую в пределах индивидуального развития организма и не затрагивающую его генотип. Анаэробы – организмы, живущие при отсутствии свободного кислорода. Антропогенез – исторический процесс происхождения, возникновения и развития человека. Антропогенные факторы – факторы, возникшие в результате человеческой деятельности. Антропоцентризм (в экологии) – воззрение, согласно которому: а) современное человечество свободно от экологических законов, действующих в живой природе; б) решение возникших экологических проблем может быть сведено к технологическим мерам по охране окружающей человека среды. Ареал – область распространения систематической группы организмов – популяции, вида и т.п. Ассимиляция – усвоение организмом поступающих из окружающей среды веществ в процессе роста и развития, их уподобление веществам организма. Аутоэкология – экология отдельных особей данного вида; экология вида. Безопасность экологическая – степень защищенности территориального комплекса, экосистемы, человека от возможного экологического поражения, определяемая величиной экологического риска. Биоаккумуляция – накопление веществ (техногенных загрязнителей) в организмах возрастающих трофических уровней. Биоген – питательное вещество; биогены, биогенные элементы – незаменимые химические элементы, из которых состоит вещество живых организмов, - углерод, водород, кислород, азот, сера, фосфор. Биогеохимический цикл – круговорот химических элементов из неорганических соединений через растительные и животные организмы (органические вещества) вновь в исходное состояние. См. Биотический круговорот. Биогеоценоз – наземная экосистема, объединяющая на основе обмена веществ, энергии и информации сообщество живых организмов (биоценоз) с пространственной совокупностью абиотических условий (биотопом). Биоиндикация - использование особо чувствительных организмов для обнаружения загрязнителей или других агентов в окружающей среде. Биоинтервал фактора – участок диапазона изменений (градиента) какого-либо количественного фактора среды, в пределах которого возможно существование организма данного вида. Биом – совокупность экосистем со сходным типом растительности, расположенных в одной природно-климатической зоне (тундра, тайга, степь, дождевой тропический лес, пустыня и т.п.). Биосфера – глобальная экосистема, особая активная «оболочка» Земли, состав, строение и энергетика которой определяются деятельностью живых организмов. Биота – любая пространственная совокупность всех живых организмов, безотносительно к категории сообщества (например, биота экосистемы, биота суши, биота океана, биота биосферы). Биотические факторы – все формы воздействия организмов друг на друга. Биотический круговорот – круговорот биогенных элементов и вовлекаемых ими других веществ в экосистемах, в биосфере между их биотическими и абиотическими компонентами. Важнейшей чертой биосферного биотического круговорота является высокая степень замкнутости. Биотоп – относительно однородное по абиотическим факторам среды пространство, занятое данным биоценозом. Биоценоз – сообщество взаимодействующих организмов разной систематической принадлежности, совместно обитающих на каком-либо участке суши или водоема; население биотопа. Биоцентризм (экоцентризм) – воззрение, согласно которому (в противоположность антропоцентризму): а) научно-технический прогресс не уменьшает зависимость человека от экологических законов природы; б) решение экологических проблем не может быть сведено к охране окружающей среды; оно требует перестройки всех сфер поведения и деятельности людей, восстановления средорегулирующей функции биосферы. Валентность экологическая– (пределы толерантности) – характеристика способности вида, популяции существовать в различных условиях среды. Газы парниковые – газообразные вещества, попадающие в атмосферу и создающие парниковый эффект: углекислый газ, метан, летучие углеводороды и др. Генотип – совокупность генов организма. Генофонд – совокупность генотипов всех особей популяции, вида. Гетеротрофы – организмы, питающиеся готовыми органическими веществами. Гемэкология – экология популяций, в центре внимания которой находятся вопросы динамики численности. Гомеостаз – способность организма или системы организмов поддерживать динамически устойчивое равновесие в изменяющихся условиях среды. Деструкторы – организмы, разрушающие органические вещества до простых, вплоть до неорганических соединений (синоним редуценты). Детрит – мертвое органическое вещество, продукты выделения и распада организмов. Детритофаги – организмы, питающиеся детритом (синоним сапрофаги). Диссимиляция – распад сложных органических веществ в организме, сопровождающийся освобождением энергии, которая используется в процессах жизнедеятельности. Емкость экосистемы – максимальный размер популяции одного вида, который данная экосистема способна поддерживать в определенных экологических условиях на протяжении длительного времени. Закон максимизации энергии и информации в эволюции: наилучшими шансами на самосохранение обладает система, в наибольшей степени способствующая поступлению, выработке и эффективному использованию энергии и информации. Закон минимума (Ю.Либих): биотический потенциал (жизнеспособность, продуктивность организма, популяции, вида) лимитируется тем из факторов среды, который находится в минимуме, хотя все остальные условия благоприятны (см. Закон толерантности). Закон необратимости эволюции (Л.Долло): эволюция необратима; организм (популяция, вид) не может вернуться к прежнему состоянию, уже осуществленному в ряду его предков. Закон оптимальности – любая система с наибольшей эффективностью функционирует в некоторых характерных для нее пространственно-временных пределах. Закон развития системы за счет окружающей ее среды: любая система может развиваться только за счет материально-энергетических и информационных возможностей окружающей ее среды; абсолютно изолированное саморазвитие невозможно. Закон толерантности (В.Шелфорд): факторы среды, имеющие в конкретных условиях пессимальное (неблагоприятное - как минимальное, так и избыточное) значение, ограничивают возможность существования вида в данных условиях, вопреки и несмотря на оптимальное сочетание других отдельных условий. Зооценоз – сообщество животных какого-либо биоценоза. Зоофаги – плотоядные организмы, питающиеся животными других или своих видов (каннибализм). Императив экологический – обращенное к человеческому сообществу повеление, настоятельное требование (подобие нравственного закона) ограничить и остановить природогубительную экспансию и соизмерить антропогенное давление с экологической выносливостью биосферы. Квоты загрязнения среды – разрешенные долевые количества выбрасываемых в окружающую среду техногенных загрязнителей, устанавливаемые местными, национальными или международными нормативными актами. Консументы – гетеротрофные организмы (в основном животные), потребляющие органическое вещество других организмов – растений (растительноядные – фитофаги) и животных (плотоядные – зоофаги). Ксенобиотики – вещества, чуждые природе, составу и обмену веществ живых организмов. Кумуляция – скопление порций вещества, усиливающее его действие; суммирование вредных эффектов от действия вредных агентов. Лицензирование природопользования – система оплачиваемых государственных разрешений на эксплуатацию природных ресурсов. Макроэкология – научная дисциплина, в которой на основе системного подхода наиболее крупные обобщения «классической» экологии объединены с экологией человека, наукой об окружающей среде и проблемами взаимоотношений человека и природы. Мальтузианство – развитие теории народонаселения Т.Р.Мальтуса (1798); совокупность взглядов, по которым неограниченный рост численности населения рассматривается как главная причина социальной напряженности, политических потрясений и экологических кризисов. Метаболизм - обмен веществ и энергии в организме, биологической системе. Мониторинг – слежение за какими-то объектами или явлениями, регулярная или непрерывная регистрация их состояния. Мониторинг экологический – слежение за качеством всех слагаемых окружающей среды и состоянием биологических объектов. Ниша экологическая – комплекс факторов, которые требуются для существования вида, включая его связи с другими видами в сообществе. Ноогенез (ноосферогенез) – процесс формирования ноосферы. Ноосфера – букв. «мыслящая оболочка», сфера разума; согласно В.И.Вернадскому – качественно новая, высшая стадия развития биосферы под контролем разумной деятельности человека. Озоновый экран – слой атмосферы, отличающийся повышенной концентрацией молекул озона (О3), поглощающих коротковолновое ультрафиолетовое излучение Солнца, опасное для живых организмов. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – экспертная процедура, предназначенная для определения (прогнозирования) возможных воздействий строительства, пуска, эксплуатации (включая аварийные ситуации) и ликвидации хозяйственного объекта на состояние окружающей среды, целостность природных систем на здоровье людей. Парниковый эффект– повышение температуры атмосферы из-за увеличения содержания в ней парниковых газов, приводящего к чрезмерному поглощению воздухом теплового излучения Земли. Пестициды – синтетические вещества, используемые для защиты растений, животных, сельскохозяйственной продукции от угнетающих и повреждающих влияний других организмов – сорняков (гербициды), насекомых (инсектициды), грибков (фунгициды) и др. Пирамида экологическая (трофическая) – графическое изображение количественных соотношений между трофическими уровнями биоценоза – продуцентами, консументами (отдельно каждого уровня) и редуцентами, выраженное в их численности (пирамида чисел), биомассе (пирамида биомасс) или энергии ( пирамида энергий). Пищевая (трофическая) цепь – перенос вещества и энергии между членами биоценоза, представляющими различные трофические уровни, при поедании последующим членом цепи предыдущего. Поллютанты – техногенные загрязнители среды: воздуха (аэрополлютанты), воды (гидрополлютанты), земли (терраполлютанты). Популяция – совокупность особей одного биологического вида, населяющих пространство с относительно однородными экологическими условиями, имеющих общий генофонд и возможность свободно скрещиваться. «Правило 10%» (правило пирамиды энергий Р.Линдемана): с одного трофического уровня экологической пирамиды переходит на другой, более высокий ее уровень (по «лестнице» продуцент- консументы), в среднем около 10 % поступившей на предыдущий уровень энергии. «Правило 1%»: для биосферы в целом доля возможного потребления чистой первичной продукции (на уровне консументов высших порядков) не превышает 1%. Принцип Ле Шателье: при внешнем воздействии, выводящем систему из состояния устойчивого равновесия, это равновесие смещается в том направлении, при котором эффект внешнего воздействия ослабляется. Принцип минимума диссипации (рассеяния) энергии, или принцип экономии энергии (Л.Онсагер – И.Пригожин): при вероятности развития процесса в некотором множестве термодинамически допустимых направлений, реализуется то, которое обеспечивает минимум рассеяния энергии. Принцип сбалансированного природопользования: размещение и развитие материального производства на определенной территории должно осуществляться в соответствии с ее экологической выносливостью по отношению к техногенным воздействиям. Природоемкость производства – совокупный ущерб, который наносится природным объектам и ресурсам, состоянию окружающей среды строительством и эксплуатацией хозяйственных объектов, их отходами и продукцией. Продуценты – автотрофные организмы (в основном – зеленые растения), образующие первичную продукцию органических веществ. Редуценты - гетеротрофные организмы (бактерии и грибы), завершающие распад органических соединений до простых неорганических веществ – воды, диоксида углерода, сероводорода и солей. Рекультивация – комплекс мер; направленный на восстановление ранее нарушенного ландшафта, а также продуктивности нарушенных земель. Рециклинг – возможно полное возвращение расходных и вспомогательных веществ и материалов в циклических производственных процессах для повторного использования. Реципиенты – в экологическом контексте общее обозначение для объектов техногенных воздействий – людей, других живых организмов, экосистем, а также неживых объектов. Синэкология – экология многовидовых сообществ, экосистем. Стенобионты (стеноэки) - организмы, нормальное существование которых возможно в узких пределах изменений экологических условий – температуры (стенотермы), влажности (стеногидридные организмы), выбора пищи (стенофаги) и т.д. Стресс – состояние физиологического напряжения организма, совокупность реакций, возникающих в ответ на внешние воздействия, нарушающие гомеостаз. Сукцессия - направленная и непрерывная последовательность изменений видового состава организмов в данном местообитании. Техногенез (в экологии) - процесс развития материальной культуры и техники, порождающий изменения в природной и окружающей человека среде. Техносфера – «техническая оболочка» – искусственно преобразованное пространство планеты, находящееся под воздействием продуктов производственной деятельности человека. Фитопланктон – совокупность микроводорослей, мелких растительных организмов, обитающих в толще воды. Фитофаги – растительноядные животные. Фитоценоз – многовидовое растительное сообщество. Хемосинтез – синтез органических веществ у хемоавтотрофных бактерий, использующих в качестве источников энергии окисление некоторых неорганических веществ. Эврибионты (эвриэки) – организмы, существующие в широких пределах изменений экологических условий: температуры (эвритермы), влажности (эвригидридные организмы), выбора пищи (эврифаги) и т.п. Эвтрофикация водоемов - чрезмерное обогащение водной среды питательными веществами. Экосистема (экологическая система) – совокупность совместно обитающих разных видов организмов и условий их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом. Эктотермы – организмы, температура тела которых мало отличаются от температуры среды обитания и следуют за ее изменениями: низшие организмы, растения, холоднокровные животные. Эмерджентность – возникновение совершенно новых свойств при взаимодействии двух или нескольких объектов или явлений, свойств, не являющихся простой суммой исходных. |

Библиографический список

1. Петров В.М. Общая экология: взаимодействие общества и природы: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., стер. – СПб: Химия, 1998. – 352с., ил.

2. Снакин В.В. Экология и охрана природы. Словарь – справочник. Под ред. Акад. А.Л.Яншина. – М.: Асаdimia, 2000. – 384 с., ил.

3. Одум Г, Одум Э. Энергетический базис человека и природы. Пер. с англ. под ред. Огурцова А.П. – М.: Прогресс, 1978. – 380 с., ил.

4. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учебное пособие для вузов, а также учащихся средних школ и колледжей. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 320 с.

5. Экология. Учебное пособие. –М.: Знание, 1999. – 288 с.

6. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология: Учебник для вузов. –М.: ЮНИТИ, 1998. – 455 с.

7. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь – справочник. –М.: Мысль, 1990. – 637 с.

Дата добавления: 2022-12-03; просмотров: 87; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!