Акриловые литьевого прессования В PS

Грабков Ю.П., Труфанов С.Ю.

ГНАТОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Методы исключения ошибок в ортопедической стоматологии.

Методология достижения целей

Методические указания для врачей-стоматологов, врачей-интернов и врачей-ординаторов.

Луганск, 2021

УДК 616.314 -77 (072)

Авторы:

Грабков Ю.П.- старший лаборант кафедры стоматологии, директор стоматологической клиники «Эталон».

Труфанов С.Ю. к. мед. н., заведующий кафедрой детской и терапевтической стоматологии.

Рецензент:

Калиниченко Ю.А. - д. мед. н., профессор, заведующий. кафедрой ортопедической, детской хирургической стоматологии и ортодонтии

Методические указания дают возможность врачам-стоматологам и зубным техникам осознать причинно-следственные связи и не допускать ошибок. Рассчитана на врачей-стоматологов, врачей-интернов и врачей- ординаторов.

ВСТУПЛЕНИЕ

Уважаемые врачи-стоматологи и зубные техники! В этой работе мы представляем Вашему вниманию наработки в гнатологии и ортопедической стоматологии, проведенные нашим авторским коллективом.

Отсутствие информативных ориентиров у зубного техника не позволяет ему сформировать однозначную картину будущей реставрации. Для трехмерных объектов нужна трехмерная система координат.

Неестественно ровные и симметричные зубные ряды массового изготовления не нравятся ни пациенту, ни доктору.

|

|

|

На сегодняшний день отсутствуют методы определения центра радиуса кривой Шпее, и соответственно способ позиционирования индивидуальной сферической окклюзионной плоскости. Отсутствует и методика позиционирования усредненной сферической окклюзионной плоскости в артикуляторе.

К 2020 году у нас сложилась определенная система взглядов, несколько отличающаяся от базовых постулатов, «Новая гнатологиеская концепция» (Рис.1).

|

| |||||||

| |||||||

| |||||||

| |||||||

Рис.1 Новая гнатологическая концепция

На основе нового концептуального взгляда возникает:

! Возможность представления геометрических характеристик лица пациента зубным техником, исключающим эстетические ошибки изготовления протезов.

! На основании статистических данных. Представление вариабельности смещения отдельных зубов и границы восприятия этих смещений, как естественных границ нормы, при этом красивая и гармоничная улыбка всегда находится в этих границах, а ровные зубные ряды являются исключением из правил, а не нормой.

Выводами из этого являются рекомендации по гармоничной и естественной постановке зубов в съемных протезах и других ортопедических конструкциях.

|

|

|

! Возможность переноса в среднеанатомический артикулятор лицевых ориентиров в каждой ортопедической работе.

! Возможность позиционирования сферической окклюзионной плоскости по индивидуальным лицевым ориентирам, возможность определения индивидуального радиуса этой окклюзионной плоскости.

! Возможность позиционирования усредненной сферической окклюзионной плоскости по внутриротовым анатомическим ориентирам в каждой полной постановке зубов.

Как известно в гнатологии – только постановка по сфере способствует удержанию и максимальной жевательной эффективности зубных протезов, при этом принципы позиционирования этой сферы в литературе не встречаются, что и давало нам импульс для работы в этом направлении.

Некоторые исследования на данный момент находятся в стадии разработки:

1. Методики профилактики патологических изменений в нижнечелюстном суставе из-за использования ровных (плоских) ортодонтич-еских дуг. (Формирование сферической окклюзионной плоскости в ортодонтии).

2. Несъемное восстановительное протезирование с определением индивидуального радиуса окклюзионной сферы и нанесением керамики по индивидуальной сферической окклюзионной плоскости.

|

|

|

3. В стадии подготовки к патентованию находится «Способ восстановления гармоничной эстетики и функции жевания в стоматологических реставрациях путем определения и позиционирования окклюзионной протетической плоскости в системе координат лицевой симметрии».

ГНАТОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИУСА КРИВОЙ ШПЕЕ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ ЛИЦЕВОЙ СИММЕТРИИ.

ЛИЦЕВАЯ ДУГА С ОРИЕНТИРОМ ГРАБКОВА.

ПОСТАНОВКА ЗУБОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СФЕРЕ.

При наличии зубных рядов определение центра радиуса кривой Шпее не представляет какой-либо проблемы. Оси имеющихся верхних зубов сходятся именно в центре радиуса кривой Шпее.

Этот постулат закладывает базис современной гнатологии.

Но внимание практиков сместилось к работе по воспроизведению нижнечелюстного сустава и на этом поприще создано много систем «индивидуальных» артикуляторов и лицевых дуг. В чем же недостатки этих систем?

Накусочная вилка, являющаяся неотъемлемым атрибутом всех систем, передаёт информацию о протетической окклюзионной плоскости, как о плоской плоскости, переносящей на себе отражение Камперовской или Франкфуртской горизонтали.

|

|

|

Ни один индивидуальный артикулятор не воссоздаёт индивидуальную сферическую плоскость для постановки зубов у абсолютно беззубого пациента (в полном съемном протезировании). Все именитые системы имеют дело с плоской протетической плоскостью, а постановку зубов ведут по калотте — сферической плоскости, как правило, с усредненным параметром 9 см, позиционируемой во многом произвольно.

Поиски методики определения центра кривой Шпее при отсутствии зубов результатов не дали.

В практической работе зубной техник сталкивается с необходимостью создания представления о расположении фронтальной группы зубов относительно лица пациента. Диссонанс восприятия эстетичности искусственных зубов связан с дезориентацией зубного техника в процессе изготовления работы, потому что имеющихся в его распоряжении ориентиров — альвеолярных дуг, остатков зубных дуг, горизонтальной и срединной линии, отмеченной на восковых валиках, — недостаточно.

Искусство воссоздания единственно-верного расположения каждого зуба в зубной дуге основывается на предугадывании зубным техником взаиморасположения зубных, альвеолярных и базальных дуг с мягкими тканями лица, прежде всего с губами и носом.

Предлагаемые на сегодняшний день системы определения лицевых ориентиров базируются на парадигме определения точек лицевого скелета и построения проходящих через эти точки плоскостей, необходимых для формирования неестественной протетической окклюзионной плоскости.

При полном отсутствии зубов для зубного техника необходимо:

1) Наличие эстетических ориентиров для единственно верного решения в постановке фронтальной группы зубов;

2) Наличие индивидуально выраженной сферической плоскости для постановки жевательной группы зубов.

Целью данной работы является: создание у врача стоматолога и у зубного техника, в процессе изготовления протезов, возможности формирования правильного представления о топологическом месторасположении зубов относительно восприятия симметрии лица сторонним наблюдателем и демонстрация возможности массового изготовления полных съемных протезов в среднеанатомических артикуляторах по индивидуальным сферическим поверхностям. Что в результате даст высокоэстетичные съемные протезы без сбрасывания в процессе жевания. А изготовление любых протезов в системе координат лицевой симметрии создаст возможность выполнения работ именно для данного пациента, осознанно формируя высокоэстетичный результат.

МЕТОДЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ:

1. Доказать несостоятельность лицевых дуг и индивидуальных артикуляторов как систем, заявляемых для определения и переноса лицевых ориентиров и протетической окклюзионной плоскости.

2. Создать трехмерную систему координат лицевой симметрии.

3. Создать устройство для определения и переноса в зуботехническую лабораторию трехмерной системы координат лицевой симметрии.

4. Создать упрощенный вариант лицевой дуги с возможностью переноса данных в среднеанатомический артикулятор.

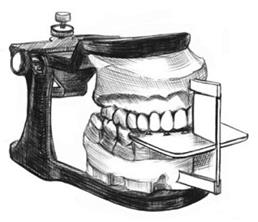

5. Переоборудовать среднеанатомический артикулятор в устройство индивидуального позиционирования моделей челюстей относительно треугольника Бонвиля и сферической протетической плоскости.

6. Разработать методику определения центра радиуса кривой Шпее.

7. Установить калотту индивидуальных параметров, ориентир Грабкова и произвести постановку зубов по индивидуальной сфере в системе координат лицевой симметрии.

8. Исследовать закономерность пространственного расположения зубных дуг в системе координат лицевой симметрии.

9. Дать определение и обосновать причины возникновения феномена асимметрии живых тканей.

Под руководством кандидата медицинских наук Труфанова С.Ю. авторский коллектив разработал гнатологическую концепцию, предоставляющую возможность передачи в зуботехническую лабораторию исчерпывающей информации о беззубом пациенте, и изготовление полных съемных протезов, с высокими эстетическими свойствами, выполняющих функцию жевания эффективно и без сбрасывания.

Сконструированные Симоном в начале прошлого века лицевая дуга и гнатостат и сейчас является основой определения лицевых ориентиров

(Рис.2) Лицевая дуга и гнатостат.

Лицевая дуга, соединенная с оттискной ложкой, имеет четыре перемещающихся стержня, которые устанавливают на ушных и нижних глазных точках.

Линии, проходящие через инфраорбитальные точки orbitale — нижние точки края глазницы и porion — верхние точки наружного слухового прохода, образуют франкфуртскую горизонталь.

Линии, проходящие через subnasale — наиболее глубокую точку перехода основания носа в верхнюю губу и tragus medialis — среднюю точку козелков ушей, образуют камперовскую плоскость.

Линия, проходящая через левую и правую инфраорбитальные точки, образует параллель к горизонтальной зрачковой линии.

Ориентация лицевой дуги по этим точкам позволяет перенести функциональные соответствия челюстей пациента ВНЧС в артикулятор и позиционировать модели относительно шарнира имитирующего сустав. С помощью гнатостата (Рис.3) Симон формировал цоколи моделей в соответствии с двумя плоскостями — ухоглазничной, или Франкфуртской горизонталью, и срединно-сагиттальной. Предполагалось, что третья плоскость является перпендикулярной к имеющимся двум.

Рис.3 Гнатостат Симона.

Классикой, предложенной Симоном является система координат, привязанная к костному лицевому скелету (Рис.4) и расположенная в среднем отделе лицевого черепа.

Рис.4 Система координат Симона

Основной функцией гнатостата Симона с загипсованными моделями является перенос двухмерной системы координат лицевого черепа с центром в подглазничной области для дальнейшей работы без пациента, в зуботехническую лабораторию.

Неудовлетворительный эстетический результат восстановительного протезирования зачастую обусловлен отхождением от классической системы определения и переноса лицевых ориентиров.

Классическими лицевыми ориентирами являются франкфуртская горизонталь и срединно-вертикальная плоскость. Эти плоскости определяются с помощью лицевой дуги и переносятся в артикулятор, как плоская протетическая окклюзионная плоскость и срединная линия верхней и нижней челюстей.

Подмена гнатостата артикулятором упразднила двухмерную систему координат, лишив зубных техников представления о взаимоотношениях между моделями и симметрией лицевого черепа, так как артикулятор не позиционирован относительно срединно-сагиттальной плоскости и франкфуртской горизонтали.

В последующие годы методика Симона многократно модифицировалась.

Современные лицевые дуги (Рис.5) несут в себе следующие недостатки:

Рис.5 Современные лицевые дуги

- Визуальное восприятие эстетики зубного протеза основывается на оценке взаиморасположения фронтальной группы зубов относительно локальной симметрии мягких тканей нижнего и среднего отделов лица.

- Зрачковая линия тоже не может быть использована как ориентир, так как она не параллельна линии смыкания губ.

- Срединная вертикальная плоскость переносится в артикулятор как линия, при этом теряется ее значимость как ориентира.

- Телерентгенограмма для зубного техника ориентиром являться не может. В то же время эти методы могут быть использованы для уточнения центра радиуса кривой Шпее (Рис.6).

Рис.6 Телерентгенограмма

По утверждению авторов «Системы протезирования Ивоклар» [22]— при однозначном определении окклюзионной плоскости на рабочих моделях нет необходимости использовать лицевую дугу.

СИСТЕМА КООРДИНАТ ЛИЦЕВОЙ СИММЕТРИИ.

Поиск дополнительных лицевых ориентиров привел нас к необходимости создания системы координат лицевой симметрии, как основы для создания прогнозируемых, высокоэстетичных реставраций.

Эстетика и естественность улыбки воспринимается при гармоничном пространственном расположении фронтальной группы зубов относительно анатомических образований лица. Расположение глаз, носа, губ и зубов мы рассматриваем относительно вертикальной, горизонтальной и фронтально-вертикальной плоскости симметрии лица.

При разговоре с собеседником мы обращаем внимание на его артикуляцию, смещая центр визуального восприятия в область просвета губ. Подтверждением может быть эксперимент, когда человеку удаляют фронтальный зуб и сбривают бровь. Девять человек из десяти замечают удаленный зуб и только со временем замечают сбритую бровь.

Таким образом, центром визуального восприятия человека при общении является точка пересечения трех плоскостей в средине межгубного пространства (Рис.7).

Рис.7 Предлагаемая авторами система координат лицевой симметрии

Плоскость горизонтальной симметрии лица располагается на уровне просвета губ, срединная вертикальная плоскость отражает симметрию правой и левой половины лица, фронтально-вертикальная плоскость симметрии параллельна обобщающей срединной фронтальной плоскости лица.

Все три плоскости взаимно перпендикулярны.

Симметрия левой и правой сторон лица воспринимается относительно вертикально проходящей в глубину плоскости, являющейся «вертикальной плоскостью симметрии» лица. Перпендикулярная ей «горизонтальная плоскость симметрии» разделяет лицо на нижнюю четверть и верхние три четверти, и проходит в области линии сомкнутых губ. Перпендикуляр к имеющимся двум плоскостям — это «фронтально-вертикальная плоскость симметрии», зеркально отражающая симметрию всего лица и определяющая «ось симметрии лица» в челюстно-лицевой области.

В загубном пространстве на продолжении «оси симметрии» находится резцовая точка треугольника Бонвиля.

Для определения и переноса проекции этих плоскостей в артикулятор предлагается использование устройства «Ориентир Грабкова» (Рис.8), патент на изобретение Украины №3273, которое представляет собой две перпендикулярные пластины с дуговым вырезом и перфорацией на горизонтальной пластине для фиксирования в прикусном валике. Торцы пластин находятся в одной плоскости

Рис.8. Ориентир Грабкова.

При определении центральной окклюзии, после смыкания челюстей, ориентир устанавливается перфорацией в находящийся в межгубном пространстве оттискной материал или воск. (Рис.9.) Вставлять горизонтальную пластину ориентира между зубными рядами нет необходимости.

Рис. 9

Ориентир Грабкова зафиксированный во рту

До застывания материала ориентир удерживается в соответствии с плоскостями лицевой симметрии. При этом фронтально-вертикальная плоскость определяется торцами вертикальной и горизонтальной пластин.

Дополнительную информацию несут линии, описывающие форму губ, и носовые линии, нанесенные на горизонтальную пластину. Согласно линии профиля лица, нанесенной на вертикальную пластину, возможна обрезка цоколей моделей.

В лаборатории после сопоставления моделей к их цоколям пригипсовываются направляющие (Рис.10), по которым вставляется и извлекается устройство.

Рис. 10. Ориентир, загипсованный в артикулятор

С 2007 года ориентир применяется при восстановительном протезировании в стоматологической клинике «Эталон», г. Луганск. Его применение позволило избежать повторных примерок и переделок. Зубные протезы при примерке, как правило, требовали минимальной коррекции и соответствовали симметрии лица пациента. Фотографирование проводилось параллельно фронтально-вертикальной плоскости на уровне плоскости горизонтальной симметрии.

Фотометрические данные с установленным ориентиром Грабкова позволяют зубному технику соотносить зубной протез с топографией мягких тканей лица, осознанно формируя пространственную топологию зубного протеза (Рис. 11,12).

|

|

Рис. 11,12. Пример использования ориентира

Применение устройства позволило определить у пациентов закономерности пространственного расположения зубов и зубных дуг относительно плоскостей лицевой симметрии.

ФЕНОМЕН АССИМЕТРИИ В ЖИВЫХ ТКАНЯХ.

Обнаруженные закономерности смещений и ротаций зубов относительно прогностической «идеально ровной» зубной дуги являются феноменом, хотя асимметрии живых тканей являются не исключением, а нормой.

Биолог О. Браве (1811-1863 г.г.) заложил основу геометрического учения о симметрии кристаллов в живых организмах и в то же самое время выяснил по существу иной характер симметрии организмов по сравнению с кристаллами. О. Браве для объяснения симметрии ввел понятия: «элементы симметрии», «ось симметрии», «центр симметрии и плоскость симметрии» [18].

Виды симметрии и асимметрии характерные для живой природы: криволинейная симметрия, флуктуирующая асимметрия, билатеральная симметрия, винтовая симметрия, комбинированная симметрия, обобщенная симметрия, вторичная асимметрия, биохимическая асимметрия, вторичная симметрия и т.д. Учет этих особенностей живого организма позволяет углубить понимание его структурных и эволюционных оснований [18].

По нашему мнению, наблюдаемый феномен, в частности и асимметрия тканей любого организма, связан со смещением формируемых тканей под влиянием «молекул живого организма, как левовращающихся изомеров» [2, 6].

Левовращающие изомеры проявляют себя в момент роста, смещая симметрию формирующихся тканей из точки роста влево против часовой стрелки, а внешний наблюдатель видит морфологическое смещение тканей по часовой стрелке.

По нашим наблюдениям протезы, изготовленные зубными техниками (без применения устройства «ориентир Грабкова»), часто имеют неестественный вид, поскольку оси зубов в зубных протезах смещаются влево от плоскости вертикальной симметрии пациента. Возможно, левовращающиеся изомеры изменяют пространственное восприятие человека в период длительной концентрации внимания.

Пределы естественности восприятия формы и пространственного расположения зубов(Табл. 1).

Так как практически все соотношения длины и ширины в нашем организме находятся в пределах золотого сечения 1 к 1,63 для формирования гармоничных реставраций лучше использовать циркуль Гарингера — циркуль золотого сечения.

| Восприятие | Естественно | Неестественно |

| Соотношения размерности зуба | Отношение ширины к высоте 6 к 10 | Отклонения свыше 30% у всех зубов или 10% у одного зуба |

| Размерность по ширине | Отклонение больше 10% | |

| Разворот зуба вокруг оси | Левовращающийся – до 5% | Правовращающийся – больше 3% |

| Отклонение вертикальных осей от срединной плоскости | Левовращающийся – до 5% естественно | Правовращающийся – больше 3% неестественно |

| Протрузия корпусная | Всей дуги – больше 1мм, одиночного зуба – больше 0,5 м |

Табл. 1

ПОСТАНОВКА ЗУБОВ ПО СФЕРИЧЕСКИМ ПОВЕРХНОСТЯМ.

Артикуляторы являются аппаратами, предназначенными для индивидуализации диагностики и лечения. Они являются связующим звеном между врачом и зубным техником, и вся дополнительная информация, получаемая техником от врача, будет положительно влиять на качество технической работы.

На сегодняшний день многие пытаются решить проблему позиционирования моделей в артикуляторе, однако все авторы действуют в парадигме плоской окклюзионной плоскости.

Основные критерии, которые необходимо учитывать при гипсовке модели - соотношение модели верхней челюсти с верхней рамой артикулятора и суставными механизмами. Как известно из литературных данных, среднеанатомические лицевые дуги ориентируются на голове пациента относительно Камперовской или Франкфуртской плоскостей. Однако метод оказался неточным, поскольку костные ориентиры для построения этой плоскости дают большую погрешность (разница между ними доходит до 5-7мм), что приводит к существенным ошибкам в изготовлении протезов (Лебеденко И.Ю., 2005; Арутюнов С.Д., 2007; Penny Rudolph, 2007; Carlson J.E., 2004; Parmar A.B., 2007).

В современной гнатологической науке делается ставка на компьютерные технологии и усовершенствование уже разработанных индивидуальных артикуляторов. Компанией Prosystom разработана стойка, позволяющая расположить гипсовую модель по всем индивидуальным параметрам, без учета ориентиров Камперовской или Франкфуртской плоскостей. (Рис. 13).

Рис. 13. Ориентация модели в/ч.

|

Применение лицевой дуги и индивидуально настраиваемого артикулятора не решает главной задачи для зубного техника - плоская окклюзионная плоскость не может быть корректно использована для постановки зубов.

Сферическая теория артикуляции была выдвинута Monson в 1918 г. (Рис. 14).

Рис. 14.

В последние годы сферическая теория вновь привлекла к себе внимание научных и практических работников. Так, например, теоретическое обоснование сферическому принципу строения зубочелюстной системы человека с физико-математических позиций дали Б.Т. Черных и С.И. Хмелевский. Ими были применены сферическая система отсчета и объемный метод измерения элементов черепа человека. Для объемных измерений на черепе ими был сконструирован специальный прибор, названный авторами «антропологическим хорографом». В результате произведенных измерений авторы пришли к выводу, что окклюзионная поверхность зубных рядов представляет собой часть сферической поверхности, вариации радиуса которой велики. Величина радиуса индивидуальных сфер, согласно данным Fehr (1950 г.), колеблется от 4,8 до 60 см.

По законам механики следует, что при движении одного тела по отношению к другому с тремя степенями свободы, эти тела могут находиться в контакте в том случае, если будут иметь сферическую поверхность. Касательно смыкания зубных рядов, это означает множественный контакт при сбалансированной окклюзии. Для постановки зубов в съемном протезировании практически во всех системах индивидуальных артикуляторов данный вид постановки является предпочтительным.

Установка лицевой дуги с регистрацией индивидуальных параметров занимает около 40 минут. Наш авторский коллектив предлагает наше изобретение — лицевую дугу, для установки которой необходимо 10 минут.

ОДНОРАЗОВАЯ ЛИЦЕВАЯ ДУГА.

В основу поставлена задача: сделать лицевую дугу одноразового использования и не имеющую винтовых частей, что позволит врачу сократить время работы с пациентом, снизить себестоимость лицевой дуги, и сделать работу с лицевой дугой массовой за счет возможности использования среднеанатомического артикулятора.

Так возникла идея изготовить две регулируемые по длине полудуги, состоящие всего из двух элементов: трубки с ушным фиксатором и указателем местоположения нижнечелюстного шарнира и изогнутого штифта, который является регистратором к ориентиру Грабкова и фиксируется при помощи базы силиконового материала. Устройство применяют следующим образом.

КЛИНИЧЕСКИЙ ЭТАП.

В прикусной валик из силиконового материала или воска, во время определения центральной окклюзии, устанавливается лицевой ориентир в соответствии с горизонтальной, срединной и фронтально-вертикальной плоскостями лица пациента.

На горизонтальную пластину по ширине крыльев носа наносят клыковые линии и очерчивают линию губ. А на вертикальную плоскостную пластину наносят линию, повторяющую профиль верхней трети лица. Затем мы выставляем по длине две лицевые полудуги и устанавливаем их ушными фиксаторами в ушные отверстия, а штыреобразные фиксаторы устанавливаем на ориентир Грабкова, (Рис.15).

Рис. 15 Ориентир Грабкова с лицевой дугой.

Фиксируем полудуги с ориентиром базой силиконового материала. По окончанию затвердения массы мы аккуратно извлекаем аппарат с валиками и передаем в зуботехническую лабораторию.

Для возможности переноса индивидуальных параметров, определенных авторской лицевой дугой, в артикулятор, он был доработан следующим образом (Рис.16):

Рис.16 Артикулятор со сферической плоскостью.

1. В шарнирной оси созданы углубления для сочленения с ушными точками;

2. Резцовая точка, определяемая центром пересечения плоскостей симметрии, фиксируется винтовым штифтом. Это создаёт базу треугольника Бонвиля (Рис 17);

Рис. 17. База треугольника Бонвиля.

3. В проекции центров суставных головок и резцовую точку фиксируются калотты различных радиусов, вписанных в треугольник Бонвиля.

То есть все окклюзионные сферы всех радиусов проходят через центры суставных головок и резцовую точку. Это позволяет устанавливать точно в соответствии с индивидуальными параметрами, определенными лицевой дугой, каждому пациенту сферическую плоскость по его индивидуальным параметрам;

4. Все радиусы всех индивидуальных сфер находятся на линии перпендикуляра к плоскости треугольника Бонвиля. В нашем артикуляторе по линии перпендикуляра установлена шпилька с резьбой (Рис. 18).

Рис. 18. Авторская доработка артикулятора.

Для возможности позиционирования ориентира Грабкова артикулятор дооборудован позиционером, устанавливаемым в креплении резцового штифта (Рис. 19).

Рис. 19. Артикулятор с позиционером для ориентира

Методика определения центра радиуса кривой Шпее.

На вертикальной пластине ориентира Грабкова отмечаем линией проекцию верхней трети лица (Рис. 20).

1. В артикуляторе находим пересечение перпендикуляра к плоскости треугольника Бонвиля и линии плоскости верхней трети лица (Рис. 20).

Рис. 20. Ориентир Грабкова с линией проекции.

2. В артикуляторе находим пересечение перпендикуляра к плоскости треугольника Бонвиля и линии плоскости верхней трети лица (Рис. 20).

Рис. 21. Определение радиуса кривой Шпее.

3. Точка пересечения определяет радиус кривой Шпее. В данной ситуации он составляет 10,8 см.

Для возможности подбора, мы изготовили на 3D принтере несколько калотт с радиусами от 8 см до 13 см.

Устанавливаем калотту с радиусом 11 см. Готовим артикулятор к постановке зубов по индивидуальной сфере в системе координат лицевой симметрии (Рис. 22).

Рис. 22. Подготовка к постановке по индивидуальной сфере.

Заключение.

Возможность изготовления зубным техником действительно высокоточных, эстетичных индивидуальных зубных протезов со сбалансированной окклюзией, которая позволяет избежать сбрасывания съемных протезов из-за неточностей постановки зубов обусловлена следующим:

Предложенные методики определения и переноса индивидуальных гнатологических параметров с помощью лицевого ориентира и предложенной лицевой дуги в среднеанатомический артикулятор, методики изменений и дополнений в среднеанатомич-еский артикулятор, метод определения и позиционирования индивидуальной сферичесой окклюзионной плоскости в совокупности параметров позволяет создавать действительно высокоточные, эстетичные индивидуальные зубные протезы со сбалансированной окклюзией и избежать сбрасывания съемных протезов из-за неточностей постановки зубов.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ УСРЕДНЕННОЙ ОКЛЮЗИОННОЙ ПЛОСКОСТИ ВСРЕДНЕ АНАТОМИЧЕСКОМ АРТИКУЛЯТОРЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦЕВОЙ ДУГИ.

Согласно законам механики, при движении одного тела по отношению к другому с тремя степенями свободы (в данном случае в нижнечелюстном суставе), эти тела могут иметь максимальное количество контактных точек в том случае, если это будет сочленение сферических поверхностей. По выводам гнатологов наилучшая жевательная эффективность и стабилизация наблюдается у съемных протезов при постановке по сфере.

К сожалению, метод позиционирования калоты в артикуляторе представлен только фирмой Ivoclar (Нидерланды), согласно Биофункциональной системе протезирования фирмы Ivoclar с использованием артикулятора «Гнатомат» (или «Стратос 200»).

Методика основана на применении балансира — устройства, представляющего собой калотту с радиусом 9,5 см, являющейся протетической окклюзионной плоскостью, по которой производится постановка искусственных зубов. В качестве лицевых ориентиров для постановки фронтальной группы зубов используется Франкфуртская горизонталь.

Недостатками известных решений являются:

– Использование Франкфуртской горизонтали или Камперовской горизонтали, как опорных линий построения плоской окклюзионной плоскости, не даёт зубному технику информацию для корректной постановки зубов.

– Отсутствие привязки к треугольнику Бонвиля, хотя в большинстве случаев окклюзионная плоскость проходит именно через три точки треугольника Бонвиля.

– Представленные ориентиры, по которым позиционируется калотта, не являются стабильными, так как подвержены атрофии (в разных участках альвеолярного отростка в разной степени), поэтому калотта отклоняется от идеальной протетической окклюзионной плоскости данного пациента.

- Система применима только с артикуляторами фирмы Ivoclar, использование ее со среднеанатомическими артикуляторами невозможно.

Материалы и методы.

В отличие от предлагаемых методик для позиционирования окклюзионной плоскости мы предлагаем использовать среднеанатомические артикуляторы, имеющие массовое использование. Сферическую калотту мы предлагаем позиционировать относительно трех точек проекции треугольника Бонвиля в артикуляторе — резцовая точка и две точки шарнирной оси.

Модификации нашего артикулятора:

1. С помощью 3D принтера была изготовлена сферическая калотта с радиусом 10 см, имеющая 2 фиксатора, для крепления на шарнирной оси артикулятора, и прорези для фиксации болта — указателя резцовой точки.

2. В шарнирной оси созданы углубления для сочленения с калоттой.

3. Резцовая точка дооборудована винтовым штифтом. (Рис. 23).

Рис. 23 Дооборудованный артикулятор.

После определения центральной окклюзии восковые валики передаются в зуботехническую лабораторию.

Модели с восковыми валиками, склеенными в положении центральной окклюзии, гипсуются в артикулятор или даже в окклюдатор.

Теперь мы замеряем межальвеолярное расстояние в трех точках (Рис. 24).

Рис. 24. Межальвеолярное расстояние в трех точках

Для этого будут необходимы спички или другие подручные штифты, чтобы изготовить из них фиксаторы. Для определения средины межальвеолярного расстояния, фиксаторы укорачиваются ровно до половины и закрепляются на модели верхней челюсти. (Рис. 25).

Рис. 25 Поиск срединного нахождения окклюзионной плоскости.

Образуются три штифта в области верхнечелюстных бугров и резцового сосочка, которые определяют местоположение сферической плоскости относительно верхней и нижней челюсти

Модель верхней челюсти устанавливается внутрь калотты относительно срединно-сагиттальной линии, а центральный фиксатор совмещается с резцовой точкой. Модель гипсуется к верхней раме. (Рис. 26).

Рис. 26 Гипсовка верхней модели относитльно усредненной окклюзионной плоскости.

С помощью имеющихся восковых валиков нижняя модель гипсуется в артикулятор.

Постановка зубов осуществляется классическим методом, как постановка по сфере, при этом все бугры всех зубов касаются окклюзионной плоскости, кроме латеральных резцов и оральных бугров первых премоляров. (Рис. 27).

Рис. 27 Постановка зубов верхней челюсти.

Вывод.

Данная методика дает возможность значительно улучшить фиксацию и стабилизацию полных съемных протезов и увеличить количество положительных исходов в полном съемном протезировании.

Изготовление миллионов зубных протезов, которые сбрасываются и не функциональны при жевании, обусловлены применением привычной гнатологически, но ошибочной на практике парадигме плоской окклюзионной плоскости, и это не вина стоматологов и зубных техников.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТЕСТВЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ РЕСТАВРАЦИЙ.

Цель исследования.

Выделить и обосновать факторы воссоздания естественности стоматологических реставраций. Предложить систему координат для формирования правильной геометрии реставраций.

Материал и методы исследования.

Проводили замеры степени отклонений от симметрии идеально-симметричной зубной дуги в миллиметрах. Определение участков стираемости режущего края проводили путем изучения фасеток стираемости. Изменчивость цвета во фронтальной группе зубов определяли по шкале Vita. Форму прозрачности режущего края и особенности строения мамелонов рассматривали в зависимости от возрастных изменений.

Результаты исследования.

Достижение естественности в стоматологических ортопедических реставрациях зависит от создания возможностей для зубного техника, а именно от построения для каждого пациента системы координат будущей реставрации, и её переноса в лабораторию, и построения зубного протеза с учетом симметрии, и асимметрий расположения фронтальной группы зубов, в границах нормы естественности, которые мы предлагаем к рассмотрению.

Если протезируется вся фронтальная группа зубов, возможно и осветление до светлых тонов, и увеличение прозрачности всех зубов, и увеличение прозрачности режущего края, создание колорированных мамелонов.

В комплексе эти возможности позволяют сделать естественную, эстетичную, омолаживающую стоматологическую реставрацию.

Введение.

Привлекательность лица играет огромную роль в социальной жизни людей, являясь существенным психосоциальным фактором [11, 12]. Лицо во многом определяет его привлекательность и является основным средством идентификации и невербальной коммуникации. Согласно результатам исследования J. Garwill (1992 г.), 63 % пациентов считают, что их проблемы с внешностью негативно отражались на их личной жизни, а 44 % – на социальной жизни [12]. Очень часто именно желание улучшить эстетику зубов и лица и является основной причиной обращения к врачу-стоматологу (Kochel J. Et al., 2010) [12]. В работах современных авторов много внимания уделяется вопросам достижения эстетики фронтальной группы зубов [9, 11, 18][1]. Используя классическую систему координат Симона, к сожалению, не удается конкретизировать детали взаиморасположения зубов во фронтальной группе [6]. В диссертации Усановой Е.В. 2016 г., утверждается, что любые симметричные изменения заметны в меньшей степени, чем асимметричные. Определены пределы, в которых изменения эстетических параметров зубов не нарушают гармонию зубного ряда. Установлено, что эстетику зубного ряда не нарушает асимметричное изменение в пределах 10% [19].

При глубоком изучении закономерностей эстетического восприятия зубных рядов в диссертации Мастеровой И. В 2005 г., при рассмотрении критериев эстетических параметров зубов у представителей европеоидной и монголоидной рас, мы считаем, что упущена оценка присутствия асимметрий во фронтальном участке зубных дуг, воспринимаемых как естественная красота. [18].

Обширные исследования, проведенные на нескольких тысячах черепов парижским офтальмологом Либрейхом, обнаружили, что асимметрия сказывается большей частью в том, что правая скуловая кость и нижняя половина верхней челюсти являются сдвинутыми вправо, вследствие чего нижний край орбиты справа имеет более поперечное направление, а слева оказывается более покатым сзади; зубы верхней челюсти, сдвинуты вправо [13].

|

Рис. 28 Асимметрия лица человека

Доказательством наличия асимметрии нормального человеческого лица служит метод создания изображения одного и того же человека из двух левых и двух правых половин. Таким образом, создаются два дополнительных портрета с абсолютной симметрией, но значительно отличающихся от оригинала и их следует считать парадоксаль

Опытный взгляд, как правило, легко замечает протез. А причина — в абсолютной симметрии искусственных зубов при протезировании.

Без учета принципов симметрии и асимметрии невозможно построение гармоничной стоматологической реставрации.

Примером может быть ошибочный с точки зрения эстетики результат, полученный, как прогноз «цифровой дизайн улыбки» (перевод статьи по адресу: http://belodent.org/publication/list.phpSECTION_ID=383&ELEMENT_ID=9653 )

“Цифровой дизайн улыбки, он же DSD (Digital smile design), является популярной тенденцией планирования и визуализации результатов эстетической реабилитации в стоматологии”.

“…При этом определяли параметры эстетики, фонетики, функциональных проб, уровень поддержки губы и общую лицевую гармонию. Окончательный этап лечения начали только после того, как пациент одобрил полученную внутриротовую модель (mock-up)” (Рис. 29).

Рис 29. Некосметичная реставрация представлена как косметичная.

На рисунке явно видно, что зубной ряд провисает с правой стороны. Этот mock-up выполнен относительно франкфуртской горизонтали — верхняя линия, а нижняя линия -это правильный ориентир- отражение горизонтальной плоскости симметрии (Рис. 30).

Рис 30. Горизонтальная линия симметрии.

Рис 30. Горизонтальная линия симметрии.

Если сагиттальная плоскость делит лицо на левую и правую половину, как ровная плоскость, то срединно-вертикальная плоскость симметрии часто изгибается, отражая разность симметрии в верхнем и в нижнем отделе лица (Рис. 29).

Изгиб плоскости симметрии является радиусом кривизны, с центром на расстоянии 1–2 метров. Это наблюдение выявляет несостоятельность Франкфуртской, или её аналога Камперовской, горизонтали, как геометрической основы построения двухмерной системы координат.

Этот фактор вызывает необходимость расположения системы координат в нижний отдел лица, и указания для техника - величины радиуса и расположения центра этого радиуса - левостороннего или правостороннего.

Выявленные нами закономерности расположения фронтальной группы зубов в системе координат лицевой симметрии позволяют нам сделать выводы о целесообразности введения асимметрий позиционирования отдельных зубов фронтальной группы для достижения естественности стоматологических реставраций. С нашей точки зрения морфологической нормой является не идеально симметричная зубная дуга, а ротация 21 и 12 зубов вокруг оси в средних значениях, и другие отклонения от симметрии идеальной дуги в средних значениях.

Итак, необходимо:

-применять на практике гнатологическую концепцию «система координат лицевой симметрии» и устройство переноса лицевых ориентиров в зуботехническую лабораторию;

-ввести понятие «идеальная симметричная дуга», «отклонений от симметрии идеальной симметричной дуги», «естественная красивая улыбка»;

-провести поиск границ естественности расположения фронтальной группы зубов в предлагаемой системе координат, используя «ориентир Грабкова»;

-определить особенности и степень стираемости фасеток режущего края фронтальной группы зубов;

-исследовать закономерности изменения цвета во фронтальной группе зубов;

- выработать рекомендации для врачей — стоматологов и зубных техников, предложить, как метод воссоздания естественности стоматологических реставраций «Естественная постановка искусственных зубов в съемных протезах по Грабкову».

Зубные техники отказываются от внесения асимметрий в зубной протез, мотивируя, что доктор и пациент такую работу не примут. Результатом является то, что при явно видимой асимметрии лица, у пациента стоит абсолютно симметричный зубной протез! Хочется сказать: «Какие у Вас красивые зубные протезы!» Поэтому, с нашей точки зрения, важно определять границы и степень отклонений от идеально симметричной дуги, которые на глаз воспринимаются как естественные и красивые.

Материалы и методы.

Повторяющиеся отклонения от симметрии «идеальной дуги», воспринимаемые как красивая улыбка, определяли методом выявления отклонений от симметрии левой и правой стороны, верха и низа, а также западения или выступания от фронтально-вертикальной плоскости в миллиметрах, накладывая систему координат лицевой симметрии на фотографии идеальных зубных рядов Dr. Jan Hajtó (Teamwork Media, 2006)

Проводили фотометрию лиц студентов ГУ «Луганского медицинского университета имени Святителя Луки» (25 девушек, 17 юношей, возраста 18-21 лет, жители Донбасса), путем замеров отклонений от симметрии идеальной зубной дуги относительно ориентира Грабкова по исследуемым фотографиям. Дополнительно ротацию осей 12 и 22 зубов определяли в градусах. В качестве контроля проанализировали 42 фотографии «молодых красивых» зубных рядов из фотогалереи Dr. Jan Hajtó, (2006) [8] (Рис.29 и Рис.30).

Определение стираемости режущего края в исследуемой группе зубов проводили путем изучения фасеток стираемости, с описанием участков повышенной стертости. Как известно, к 20 годам у лиц с выраженной жевательной мускулатурой наблюдаются фасетки стираемости. Изменчивость цвета во фронтальной группе зубов определяли по шкале Vita.

Результаты исследования.

1. Позиционирование протеза относительно системы координат лица пациента, как идеально-симметричной зубной дуги.

2. Введение элементов асимметрии, таких как: разворот двоек, перемещение срединно-вертикальной оси на правый центральный резец, смещение центра радиуса окклюзионной плоскости в правую глазницу.

3. Распределение цвета по группам зубов: например, центральные резцы А1+А2, вторые резцы А2, клыки А3, премоляры шейка А3.

4. Правильно сформированная возрастная стираемость режущего края и форма мамелонов.

Построение зубного протеза затруднено отсутствием информации у зубного техника о полости рта пациента.

Предлагаемая нами гнатологическая концепция «Система координат лицевой симметрии» подсознательно нам всем хорошо известна, она строится нашим мозгом, как геометрическая основа нашего восприятия человеческого лица. Нам необходимо сравнение симметричных участков лица для восприятия особенностей мимики и невербального общения. Классическая система координат Симона располагается на линии инфраорбитальных отверстий и основным недостатком этой системы координат является её удаленность от челюстно-лицевой области. Асимметрия лица делает невозможным применение инфраорбитальной плоскости, так как она значительно расходится с горизонтальной плоскостью. Мы меняем парадигму плоскостей, привязывая их не к точкам лицевого скелета, а к симметрии лица, и сдвигаем систему координат вниз, располагая её в межгубном пространстве.

Предложенная нами система координат, позволяет определять и рекомендовать позиционирование зубов относительно плоскостей симметрии в миллиметрах. Точность деталей взаиморасположения является основным её преимуществом. Другим очень важным фактором является простое устройство для определения и переноса в зуботехническую лабораторию этой системы координат, которая дает точность представления зубным техником деталей предстоящей реставрации. По оси симметрии, которую определяет пересечение плоскостей в межгубном пространстве, техник воспроизводит отражение всего лица пациента.Методом накладывания предлагаемой системы координат на фотографии идеальных зубных рядов Dr. Jan Hajtó (2006) мы изучили повторяющиеся отклонения от симметрии идеально ровной зубной дуги (Рис. 31)

Рис. 31 Система координат на фотографиях Dr. Jan Hajtó.

Рис.32 Система координат на фотографиях Dr. Jan Hajtó.

После предварительной обработки мы определили, что:

1. Симметрия левой и правой стороны верхней челюсти по режущим краям относительно горизонтальной плоскости симметрии в 69% случаев нарушается. Асимметрия имеет тенденцию к поднятию группы зубов левой стороны, а именно 22, 23, 24 и 25 зуба вверх. От 0,5 до 2,5 мм.

2. Асимметричное выступание из симметричной дуги верхней челюсти медиально-апроксимальной поверхности 22 зуба наблюдалось в 40% случаев. Степень выраженности варьирует от 0,3 мм до 2 мм (ротация против часовой стрелки при взгляде с корня от 2-х до 8 градусов).

3. Асимметричное западание внутрь из симметричной дуги верхней челюсти медиально-апроксимальной поверхности 12 зуба наблюдалось в 21 % случаев.

Степень выраженности варьирует от 0,3 мм до 1,0 мм (ротация против часовой стрелки при взгляде с корня от 1 до 4 градусов).

4. Оси нижних резцов веерообразно расходятся к режущему краю в 45% случаев. Степень выраженности наклона варьирует от 2 до 10 градусов.Результаты замеров фотометрии(Таблица1.)

Таблица 1.

Исследуя фотографии фронтальной группы зубных рядов студентов ЛГМУ имени Святителя Луки, нами были выявлены следующие отклонения от симметрии (Рис. 33):

|

Рис. 33 . Фотометрия студентов ЛГМУ им. св. Луки с установленным ориентиром Грабкова

1. Симметрия левой и правой стороны верхней челюсти по режущим краям относительно горизонтальной плоскости симметрии в 43% случаев нарушается. Асимметрия имеет тенденцию к поднятию группы зубов левой стороны, а именно 22, 23, 24 и 25 зуба вверх. От 0,5 до 2,5 мм.

2. Асимметричное выступание из симметричной дуги верхней челюсти медиально-апроксимальной поверхности 22 зуба наблюдалось в 50% случаев. Степень выраженности варьирует от 0,3 мм до 2 мм (ротация против часовой стрелки при взгляде с корня от 2-х до 10 градусов).

3. Асимметричное западение из симметричной дуги верхней челюсти медиально-апроксимальной поверхности 12 зуба наблюдалось в 44% случаев. Степень выраженности варьирует от 0,3 мм до 1,0 мм (ротация против часовой стрелки при взгляде с корня от 1 до 6 градусов).

4. Оси нижних резцов веерообразно расходятся к режущему краю в 47% случаев. Степень выраженности наклона варьирует от 2 до 12 градусов.

Нами были изучены фасетки стираемости режущих краев верхних и нижних зубов, а так же проведено определение цвета каждого из зубов фронтальной группы студентов-медиков Луганска с помощью расцветки Vita.

В процессе изучения закономерностей мы обнаружили, что у верхней челюсти:

1) в группе резцов два центральных резца стабильны и имеют незначительную симметричную ротацию относительно вертикальных осей;

2) правый центральный резец чаще касается правым углом горизонтальной плоскости симметрии, тогда как левый резец, отстоит вверх до 1 мм. С нашей точки зрения это обусловлено точкой разворачивания симметрии, находящейся около метра от лица. В этой точке сходятся зрачковая линия и линия просвета губ;

3) центр сферической окклюзионной плоскости чаше смещается в сторону правой глазницы и вниз. Это проявляется, как асимметрия левой и правой сторон фронтального участка верхней челюсти относительно горизонтальной плоскости;

4) центр зубной дуги чаще располагается не между резцами, а на правом центральном резце. Это проявляется при установке ориентира в группе студентов, в то время как при наложении системы координат на фотографию этого заметить невозможно;

5) вторые резцы верхней челюсти имеют ротацию против часовой стрелки (при взгляде с корня), диапазон смещения достигает 7 градусов, ротация 22 зуба больше чем 12, из-за препятствования ротации у 12 зуба антагонистом 42 зубом. 22 зуб очень важен с точки зрения его расположения. Асимметрия выступающего медиального угла добавляет естественности в восприятии;

6) клыки стабильны;

7) первые премоляры стабильны;

8) вторые премоляры имеют ротацию против часовой стрелки (при взгляде с корня), иногда очень значительную, с поворотом на 90 градусов и более;

9) первые моляры стабильны;

10) вторые моляры имеют смещение, чаще ротацию против часовой стрелки (при взгляде с корня);

11) третьи моляры имеют значительное смещение относительно идеальной дуги, чаще в щечную сторону;

12) наблюдается стирание углов верхних клыков и перемещение угла режущего края дистальнее за счет трансверзальных движений нижних клыков, при этом степень стираемости у мужчин выше, чем у женщин.

Морфологические изменения зубов нижней челюсти.

За счет часто встречающейся скученности резцов, наблюдается их веерообразное расположение, с расширением к режущему краю.

1) С возрастом два центральных резца стираются больше, чем 42 и 32 зубы.

2) Вид режущих краев нижних резцов обусловлен направлением трения, а так как форма стираемости обнажает оральные фасции, образуется два выступа по краям и углубление в средине, которые явно видно из-за различий по высоте.

3) Форма стираемости нижних клыков равномерная по высоте.

Цветовые особенности:

· У большей половины обследованных яркость клыков на тон меньше, чем у резцов в той же цветовой группе. Например, у резцов цвет А2 по шкале Vita, у клыков цвет — А3.

· У верхних центральных резцов, насыщенность цвета больше, чем у вторых резцов, мы считаем, что за счет большей толщины дентина.

· У 45% обследованных у центральных резцов, а у 30 % вторых резцов верхней челюсти видны края мамелоны.

Обсуждение результатов исследования.

Анализируя данные, проведенных нами исследований, 84 пациента (студенты медицинского университета 20-25 лет – 42 человека) и фотографии «молодых красивых» зубов из фотогалереи Dr. Jan Hajtó (42 человека), и сопоставив эти данные, мы выявили, что существует разность результатов, несмотря на приблизительно одинаковую возрастную группу. Она заключается в том, что в группе студентов медуниверситета частота встречаемости и выраженность асимметричных отклонений во всех замерах выше, чем в атласе доктора Jan Hajtó. Доктор Jan Hajtó производил предварительный отбор пациентов, обладателей «красивой улыбки», а студентов Донбасса анализировали методом случайной выборки.

Это может свидетельствовать о том, что у представителей нашего региона наблюдается выраженные асимметричные отклонения от идеально симметричной дуги верхней челюсти, которые не учитываются в стоматологической практике, поэтому в рекомендациях для зубных техников не встречаются!

Мы рекомендуем использовать наши выводы по асимметрии и особенностям стираемости естественных зубов, как метод формирования постановки зубных протезов для восстановительного протезирования и удовлетворения ожиданий эстетических результатов пациентов пожилого возраста.

Вариабельность цветовой изменчивости зубов фронтальной группы, как правило, не выходила за пределы:

· Разница яркости не более чем на 2 тона (например: 21 зуб — А1, 22 зуб — А2, 23 зуб — А3), но в среднем 1 тон.

· Разница насыщенности цвета была, как правило, незначительная.

· Разница собственно цвета наблюдалась только у ранее леченых зубов по поводу кариеса или его осложнений.

Обнаруженные закономерности нами были обобщены. Из них сформирована методика воссоздания естественности стоматологических реставраций «Естественная постановка искусственных зубов в съемных протезах по Грабкову»:

I. У пациента устанавливаем в прикусной валик ориентир. Определяем точку разворачивания симметрии, справа или слева, и на каком расстоянии она находится от лица.

II. Передаем валики и ориентир в лабораторию.

III. Модели гипсуем в артикулятор согласно системе координат лица пациента (Рис. 34).

|

Нижний восковый валик подрезаем согласно плоскости горизонтальной симметрии. На цоколи моделей и на внутреннюю часть нижней модели наносим проекцию вертикальной плоскости симметрии.

Рис. 34. Гипсование модели в артикулятор согласно системе координат пациента.

IV. Центральные резцы верхней челюсти ставим в протез симметрично друг другу относительно вертикальной плоскости симметрии и вращаем их относительно вертикальных осей на 1–2 градуса вправо или влево по форме челюсти.

V. Правый центральный резец — 11 зуб (или 21 зуб, если точка разворачивания симметрии находится справа) должен касаться плоскости горизонтальной симметрии дистальным углом. При этом он визуально длиннее по высоте клинической шейки до 0,7 мм.

VI. 12 зуб — ставим с легким западением медиального угла за плоскость 11 зуба — вращаем по оси влево — против часовой стрелки (глядя со стороны корня) 1–2 градуса. И почти касаемся горизонтальной плоскости симметрии.

VII. 22 зуб (или 12 зуб, если точка разворачивания симметрии находится справа) — ставим с легким выступанием медиального угла за плоскость 21 зуба — вращение по оси влево — против часовой стрелки (глядя со стороны корня) до 5 градусов, не касаясь, а отстоя на 0,5–0,7 мм от горизонтальной плоскости симметрии.

VIII. 13 зуб — правый клык ставим без изменений.

IX. 23 зуб (или 13 зуб, если точка разворачивания симметрии находится справа) отодвигаем от 0,5 мм до 1,5 мм от горизонтальной плоскости симметрии.

X. Нижние центральные резцы укорачиваем на 1 мм сверху для создания фасеток стираемости.

XI. При сужении нижней челюсти 42 и 32 зубы ставим немного веерообразно.

Возрастная стираемость и доработка искусственных стандартных зубов.

XII. Смещаем угол верхних клыков в дистальную сторону за счет стираемости с медиальной стороны.

XIII. Создаем фасетки стираемости на нижних центральных резцах.

XIV. У нижних клыков спиливаем кончики углов.

XV. Горизонтальная стираемость верхних резцов после 45 лет близка к ровной горизонтальной линии.

Мы рекомендуем использовать стираемость искусственных зубов, как метод формирования возрастного восстановления протезов. Пациента можно спросить: «До какого возраста вам омолодить протез?».

Для гармоничного восприятия протеза пациента важно правильно подобрать «цвет» зубов. При полном отсутствии зубов выбор цвета – полностью в компетенции врача. Для подчеркивания эффекта естественности в съемных протезах мы рекомендуем клыки, а иногда и жевательную группу ставить на тон темнее!

Согласование восприятия пациентом и врачем эстетики протеза.

Существует два вида восприятия эстетики зубного протеза:

1. Как видит пациента врач-стоматолог или любой другой человек?

2. Как видит себя сам пациент?

Во время проверки постановки зубов врач или сторонний наблюдатель обращает внимание на артикуляцию пациента и строит собственную систему координат, проходящую через «ось симметрии лица челюстно-лицевой области».

Пациент, при взгляде в зеркало строит свою систему координат и смещает «ось восприятия в средину зрачковой линии, не являющуюся осью симметрии для своей челюстно-лицевой области», при этом ещё и расположенную зеркально. Отклонение зрачковой линии у пациента от го-ризонтальности приводит к совершенно разному взгляду на эстетику зубного протеза у пациента и у врача. При этом врач-стоматолог видит эстетику зубного протеза так, как и все люди, а пациент видит её извращенный вариант. Частично увидеть, что хочет пациент, можно посмотрев в зеркало на протез, став сзади за пациентом.

Чтобы довести до пациента свою правоту доктор должен показать пациенту отражение улыбки в двух зеркалах или фотографию его работы.

Заключение.

Гармоничная, красивая улыбка — это введение усредненных асимметрий в идеально симметричные зубные ряды! Выявленные закономерности позволяют определить границы вариабельности нормы зубных рядов. Авторская система координат и «ориентир Грабкова» позволяет использовать их, как основу определения и формирования эстетических стоматологических реставраций. Применяя предложенные принципы асимметрии в средних параметрах от определенных границ при восстановительном протезировании, и учитывая стираемость и цветовую вариабельность, можно создать высокоэстетичную стоматологическую реставрацию, в которой никто не заподозрит искусственный протез!

Перспективы дальнейших исследований.

Рассчитываем на то, что эта работа, и череда последующих за ней, ляжет в основу некоторых методических рекомендаций по методологии изучения основ эстетического моделирования ортопедических конструкций и прямых стоматологических реставраций.

На основе обнаруженных нами закономерностей:

- трехмерного взаиморасположения зубов фронтального участка дуги;

- степени стираемости режущих краев,

- цветовой палитры;

Мы планируем продолжить исследования в этом направлении с целью определения параметров симметрии и асимметрии так называемой «эстетической нормы» визуального восприятия фронтального участка зубов у людей различных возрастных групп нашего региона, проживающих на территории Луганской Народной Республики, жителей Донбасса.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕКОРРЕКТНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ И МЕТОДЫ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ.

Постановка проблемы.

В ортопедической стоматологии многие процессы, описанные как технологические этапы, являются протоколами. Неточное выполнение ранее описывалось как ошибки, однако анализ негативных результатов зубного протезирования, вызванного такими ошибками, привел нас к необходимости ужесточения отношения к требованиям выполнения технологии врачами-стоматологами. Именно для соблюдения технологической дисциплины мы предлагаем более широкое толкование термина «протокол». Незначительные отхождения от технологии, которые входят в привычку, останавливают профессиональный рост врача.

Недопонимание ограничений технологии изготовления зубных протезов вызывает неоправданное недовольство врачей работой зубных техников.

Зубной техник никогда не имеет достаточно информации о пациенте. У него отсутствует информация о соотношении зубных дуг к мягким тканям лица и лицевому скелету. Поэтому изготовить идеальный протез – это искусство, а не технология [1,5,8].

Врач передает в зуботехническую лабораторию то, что дообрабатывать или переснимать нежелательно. Отсюда ограничения возможностей у зубного техника сделать все необходимое для того, чтобы изготовленный протез был безупречным как в функциональном, так и эстетическом плане [2,6,9].

Очень часто зуботехнической лаборатории приходится сталкиваться с врачами-стоматологами, которые эмоционально реагируют на входной контроль качества оттисков.

В то же время врач-стоматолог бывает недоволен работой, полученной из лаборатории. А о том, что именно врач закладывает границы возможностей будущей работы, обычно забывают. Так как в паре врач-техник главным является именно врач-ортопед, виновным, как правило, назначается зубной техник. В то время как ответственность за качественную работу при объективной оценке ложится на двоих. И хочется, чтобы взаимоотношения врач-техник вышли из зоны конфликта. Именно это -залог успешной совместной работы.

Многие врачи-стоматологи, не проходившие интернатуру по ортопедии, последствия своих действий в готовой работе, полученной из лаборатории, не видят!

Успех врача-ортопеда зависит от осознания причинно-следственных связей и выполнения всех требуемых этапов протезирования.Цель.

Довести до врачей-стоматологов последствия их действий и бездействий в готовой работе зубного техника. Осознать важность донесения до зубного техника точной информации о пациенте и его полости рта, а также определить обязательные условия для изготовления функциональной и эстетичной реставрации.

Материалы и методы.

Грабков Ю.П., как директор зуботехнической лаборатории, на протяжении 22 лет, проводил анализ возникающих у зубных техников вопросов. Недовольство зубных техников вызывают врачебные недоработки, которые приводят к невозможности изготовления качественной работы зубным техником.

В связи с разнообразием ошибок возникает необходимость осмысления особенностей технологии изготовления протезов.

Для возможности исправления ошибок мы предлагаем метод поиска причинно-следственных связей. Чаще всего эти связи неочевидны. Анализируя каждую ошибку, мы из следствия вычленяем причину и приводим варианты исправления данной ошибки, с осознанием всех последствий, которые могут возникнуть.

Поэтому важным является изучение погрешностей, неточностей и недостатка информации, которые могут повлиять на ход выполнения технических этапов в условиях зуботехнической лаборатории. В связи с этим мы проанализировали, как на последующем клиническом этапе сказываются врачебные ошибки предыдущего этапа.

Собственно исследование.

Обработка зуба с вестибулярной стороны для металлокерамики на 1,5 мм позволяет изготовить металлокерамику среднего уровня глубины прозрачности и относительно среднего уровня соответствия цвета. При обработке 2,0 мм и более попадание в цвет практически 100 %! При обработке менее 1,2 мм цвет поймать невозможно из-за свечения опакера. И внешний вид не живой (мертвая керамика).

Глубина обработки с вестибулярной поверхности предполагает максимальное сохранение тканей зуба с оральной стороны, локальную обработку по прикусу и формирование параллельности пришеечной области к вестибулярной стенке, если это возможно.

Важным условием мягкого перехода прозрачности режущего края является заваливание режущего края в оральную сторону.

Если заваливание отсутствует, режущий край торчит вперед, заставляя техника выдвигать вперед всю дугу или увеличивать протрузию зубов! Привыкнуть к этому пациенты не могут, что приводит к переделке работы за счет доктора!

Выраженная протрузия фронтальной группы зубов верхней челюсти и направленность сзади жевательных зубов, обусловлены сферическим строением окклюзионной плоскости. Протяженные мостовидные протезы на верхней челюсти требуют другого подхода к обработке. Необходимо выбрать единую ось введения протеза и сформировать соосность обрабатываемых зубов, и только после этого переходить к обработке отдельных зубов.

Находясь справа от пациента, врач обрабатывает зубы относительно своего рабочего места! До 20 % работ техник получает со скошенными вправо осями зубов! При этом справа премоляры и моляры удлинены, а слева — укорочены! Изготовить эстетичную работу при этом невозможно.

Недостаточная обработка с проксимальных сторон приводит к иллюзии восприятия зубов протеза как клавиш пианино, так как отсутствует возможность достаточного разделения между зубами.

Обработка зуба менее 0,6 мм по прикусу приводит к повышению прикуса из-за недостаточного места для металла (сзади толщина металла желательно 0,5 мм и более).

Толщина обработки зуба в 1,0 мм по прикусу, как правило, не вызывает вопросов у техника, так как прочность каркаса достаточна для отсутствия сколов керамики и есть возможность для минимального слоя дентин-опаковой массы.

Наличие тангенциального уступа (135 градусов) или символа уступа (менее толщины керамики 1,2 мм) позволяет не травмировать краевую десну краем коронки и делает керамику более естественной в пришеечной области. При погружении края препарирования под десну увеличивается срок службы металлокерамики, так как с оголением края коронки из-под десны необходима переделка всей работы.

Отсутствие уступа приводит к необходимости спрятать под десну утолщенный край коронки, что в будущем вызовет травму краевого парадонта.

Острые края культи зуба вызывают большие проблемы на технических этапах работы. Каркасы не досаживаются, так как при литье паковочная масса не затекает в углубления (острые края и грани культи зуба). По структуре паковочная масса — это мелкий «песок». Кроме того, при литье раскаленный металл, двигающийся с большой скоростью слизывает острые грани формы, что всегда приводит к закруглению острых углов и выступов зуба! Каркасы не садятся, если культи не закруглить и не зашлифовать. Отсутствие двойной ретракции не позволяет технику на модели видеть пространство за уступом зуба и формировать точный край коронки.

Точное проснятие поддесневого участка силиконами гпуппы «С» невозможно. И Спидекс, и Стомафлекс, и Зета — это все «С» силиконы. По своей структуре эти силиконы гидрофобны. Они отталкивают воду (поддесневую жидкость). Кроме того, реакция поликонденсации у этих материалов идет с выделением свободной воды в толще материала, что приводит к неминуемой усадке — около 1,5 %. Единственным выходом для затекания силикона в поддесневые участки является давление (не менее 8–10 кг на оттиск). Оно должно быть пиковым (2–3 секунды) с последующим удержанием без давления. Большое количество катализатора или введение застывающей корригирующей массы приводят к катастрофической нелинейной деформации оттиска!

Некоторые врачи пытаются сэкономить, укладывая корригирующую массу не на всю поверхность оттиска. Это приводит к невозможности сопоставления моделей по прикусу.

Неравномерное или боковое давление на ложку пациентом при снятии корригирующего оттиска недопустимо, так как ведет к локальному сдавливанию базовой массы, с последующим возвращением её в первоначальное положение и значительной деформации всего оттиска.

Снятие оттиска с отслоением базовой массы от ложки недопустимо по тем же причинам.

Прикусные валики из базовой массы непригодны для точного сопоставления моделей из-за ее сжимаемости. Оттискная техническая база «Zeta Labоr» может быть выходом из положения за счет своей жесткости. Для сопоставления технику необходимы большие валики — на всю жевательную группу, со значительным проснятием беззубых участков, особенно если это концевые дефекты. Силиконы группы «А» позволяют работать одноэтапной техникой, исключающей внутренние напряжения в оттиске. Гидрофильная жидкотекучая корригирующая масса течет во влажную среду, проснимая глубокие участки. Полимеризующаяся масса не выделяет воду, и оттиск не дает усадки!

Припасовка каркаса.

Вторым этапом работы является примерка каркаса. Могу сказать из опыта, ни один каркас ни у одного техника на силиконах группы «С» идеально не сидит. Он может идеально сидеть на модели, но во рту есть некоторая недосадка. Правильнее было бы назвать этап «припасовка каркаса». Замешав корригирующую массу и заполнив ею коронки, мостовидный протез одевается на культи и под давлением удерживается до её застывания.

Из коронок извлекается пленка, которая показывает, как сидит каркас. Идеальная её толщина 0,04 мм (так как зерна стеклоиономерного цемента имеют размер 0,035 мм и должны свободно вытекать из-под коронки). На практике первый раз толщина пленки значительно больше, так как имеются точки просвета — места предварительного контакта культи и каркаса.

Обычно зубной техник высверливает часть металла каркаса, мешающего посадке. И снова необходимо одеть мост на корригирующую массу. Если врач меряет каркас без техника, он может пришлифовать ранее недошлифованные острые края или грани зуба. Если каркас сидит отлично, переснимать повторно оттиск не нужно. Если врач не удовлетворен степенью досадки каркаса, необходимо снять точный оттиск. Точным он получается автоматически, так как имеет внутри каркас. Для этого необходимо с одетым на культи каркасом снять закус. Затем после выведения закуса из полости рта извлечь из него каркас, и подрезать закус для легкого введения на каркас. Замешав с избытком корригирующую массу, укладываем её на обе стороны закуса и в коронки каркаса. Каркас одеваем на культи, сверху устанавливаем закус и просим пациента сомкнуть зубы. Полученный оттиск позволяет допечь край коронки, если делается замыкающий край, удлинить промежуточную часть, правильно сформировать край протеза вокруг десневого края. Оттиск гарантирует отсутствие повышения прикуса. Техник может провести припасовку каркаса на этой модели. Давайте рассмотрим, в какой степени отражаются при примерке врачебные ошибки предыдущего этапа работы при качественном техническом исполнении (см. Таблицу 2):

| Врачебная ошибка | Результат на примерке |

| Ошибки обработки зубов | |

| Вестибулярное выстояние культи фронтального зуба | Выпирание всей зубной дуги, отсутствие глубины прозрачности - опаковость, |

| Увеличение угла наклона фронтального зуба вперёд или отсутствие скоса режущего края. | Резкий переход прозрачности режущего края, опаковый участок перед режущим краем. |

| Не рассчитана ширина зубов, не смещены оси штифтовыми вкладками (при зубочелюстных деформациях) | Неестественно широкие и неестественно узкие зубы в протезе. |

| Отсутствие уступа. | Неестественно широкие шейки, опаковость в районе шеек. |

| Патологические уступы | Балансирующий каркас |

| Отсутствие параллельности опорных культей зубов | Проблемы с посадкой каркаса, балансирующий каркас. |

| Деформации оттисков | |

| Деформация слепка излишним постоянным давлением при снятии слепка корригирующей массой. Скрытые деформации оттиска. | Плотные коронки, каркас не садится. |

| Недостаточное давление при снятии слепка корригирующей массой. Неинформативный оттиск, не проснятые шейки. | Короткие коронки. |

| Отсутствие ретракции десны. Неинформативный оттиск, не проснятые шейки. | Короткие коронки. |

| Отслоение от оттискной ложки. Заворачивание базовой массы острыми краями культи. Нелинейная деформация оттиска. | Проблемы с посадкой каркаса, балансирующий каркас. |

| Ошибки определения прикуса | |

| Передняя окклюзия. | Повышение прикуса до 1 см! |

| Некачественно замешанный прикусной валик из базовой массы (при концевых дефектах) | Щель по прикусу |

Таблица 2.

Кажущиеся врачу небольшие недоработки, оборачиваются значительными проблемами для техника и негативно отражаются на готовой работе. Качественно проведенная обработка зубов без планирования корпусного перемещения культей возможна только в случае отсутствия зубочелюстных аномалий. Корпусное смещение коронковой части зуба относительно корня — часто необходимо при зубочелюстных деформациях фронтального участка, а также при закрытии трем и диастемы. Если в подобной ситуации врач просто обрабатывал зубы без соответствующей подготовки (срезание коронковой части и изготовление штифтовых вкладок со смещением относительно оси, а иногда и с разделением по центру вкладки), эстетичным зубной протез стать не сможет.

Повышение прикуса в съемном протезировании является частым осложнением. Как правило, эта проблема вызывает горячие споры между врачем-стоматологом и зубным техником.

Предлагаем Вашему вниманию анализ проблемы.

При потере жевательной группы зубов пациенты иногда откладывают протезирование, что приводит к привычке жевать фронтальной группой зубов. При этом длительное выдвижение нижней челюсти вперед формирует новый миотатический рефлекс. Привычное положение нижней челюсти смещается вперед.

При определении центральной окклюзии врач-стоматолог должен определить не привычное соотношение челюстей, а именно центральную окклюзию. Особенность жевательного аппарата человека состоит в том, что выдвижение нижней челюсти при определении центральной окклюзии на 2 мм вперед приводит к повышению прикуса на 5-7 мм!!! А передняя окклюзия на 4 мм приводит к повышению прикуса на 1 см!!!

Для точного определения центральной окклюзии применяется внутриротовой метод записи готического угла или метод определения центрального соотношения челюстей, нивелирующих привычный «патологический» миотатический рефлекс. Надежные методы дают надежные результаты.

К сожалению, многие врачи-стоматологи, определяя «центральную окклюзию» обычным способом приблизительно в 20–25 % случаях определяют переднюю окклюзию.

Для предотвращения выдвижения нижней челюсти вперед предлагаются следующие методы:

1. Максимальное запрокидывание головы назад. При этом необходимо убрать подголовник!!!

2. Просим пациента совершить глотательное движение. При этом мы достигаем интерскупидации.

3. Достать кончиком языка мягкое небо.

4. Дать громкую императивную команду: «Закрыть рот» !!! (Необходимо пациента застать врасплох, чтобы команда была неожиданной.)

С деонтологической точки зрения последний пункт вряд ли приемлем, хотя и успешно используется некоторыми врачами.

При примерке постановки зубов необходимо применить те же мероприятия. Без убирания подголовника, запрокидывания головы и просьбы совершить глотательное движение мы увидим ложную картину, которая в готовом протезе приведет к повышению высоты зубов в жевательном участке!

В некоторых европейских странах принят протокол изготовления металлокерамики, согласно которому врач снимает 3 прикусных валика. Если у зубного техника два прикусных валика совпадают, то по одному из сопоставленных закусов происходит гипсовка в артикулятор. Если не совпадают, то врач снимает еще 3 прикусных валика.

Одна знакомая врач-стоматолог требовала от зубных техников в течении 15 лет переделывать бесплатно зубные протезы, когда повышался прикус в жевательном участке, не предполагая собственной ошибки! А какие же ошибки может совершить зубной техник?

Если это начинающий техник, возможна любая казуистика. Начиная от использования сломанных кювет, неправильной гипсовки в артикулятор, неправильно замешанной пластмассы, до выдавленных в гипсовые поры второй половины кюветы зубов.

У опытных техников может проскочить повышенный грат от пластмассы. Это повышение прикуса до 0,5 мм. Повышение прикуса более 0,5 мм является ошибкой определения центральной окклюзии.

Таким образом, проанализировав 186 работ, мы пришли к заключению, что качество оттисков, доставляемых в лабораторию, оказалось неудовлетворительным в 14 % случаев. Конкуренция между зуботехническими лабораториями отрицательно сказывается на возможности возврата врачу некачественных оттисков. Кроме явных технических врачебных ошибок, чаще всего ограничения возможностей для изготовления работы связаны с недостатками взаимодействия между врачом-ортопедом и зубным техником. Врач не всегда осознает, что же нужно зубному технику.

Основным недостатком металлокерамики является её опаковость. Она связана, прежде всего, с отражением света, так как живой зуб просвечивает насквозь, а металлокерамика имеет металлический каркас, и этот металлический каркас отражает свет полностью, на 100%. Основным методом исправления опаковости керамики на техническом этапе является послойное нанесение.

На врачебном этапе единственной возможностью создания глубины прозрачности является формирование достаточной глубины обработки тканей зуба — это толщина слоя снимаемых тканей с вестибулярной поверхности (Рис. 35).

Рис. 35. Этапы обработки зуба под керамику

Если глубина прозрачности у зуба очень высокая, необходимо с вестибулярной поверхности убрать 2 мм.

Если врач не обработал зуб, как это проявится на техническом этапе?

У техника не будет возможности положить достаточно массы, и каркас будет покрыт тонким слоем дентинопака, дентина и практически не останется места для прозрачных масс. Коронка будет опаковой.

Врач стоит перед выбором — между парадигмой функциональности и парадигмой красоты.

Парадигма красоты предполагает депульпирование зуба, изготовление штифтовых конструкций с изменением угла между штифтовой и коронковой частью, и предполагает высокохудожественную работу, которая соответствует всем требованиям пациента.

Парадигма функциональности предполагает сохранение зуба живым, т.е. не депульпирование его, которое влечёт за собой щадящую обработку. Щадящая обработка не оставляет возможности создания глубины прозрачности. Создание правильного визуального представления зуба формируется за счёт соотношения размерности, когда шейка зуба уже, чем экватор. При щадящей обработке мы имеем широкие шейки.

Функциональность — это сохранение живых зубов.

Чем обусловлена сложность при изготовлении в восстановительном протезировании?

Пациенты с вторичной деформацией, которые к нам обращаются, протезируются только тогда, когда у них есть деньги в связи с экономическими сложностями, а не тогда, когда это необходимо. Все мы знаем, что необходимо протезироваться сразу после восстановительных процессов, которые произошли в альвеолярном отростке после удаления зуба. О вторичной зубочелюстной деформации пациенты не догадываются. Со временем меняется направление зубов, увеличивается протрузия, зубы начинают выстоять вперед, т.е. увеличивается угол выхода зуба вперёд, увеличивается глубина перекрытия, происходит стираемость зубов, идут смещения вокруг вертикальной и горизонтальной оси, смещение в сторону удалённого зуба, формируется феномен Попова-Годона.

Требования, предъявляемые в этой ситуации пациентами к протезам из металлокерамики, не удовлетворяются, потому что эти вторичные деформации требуют радикального восстановительного лечения, а парадигма функциональности предполагает, что зубы нужно оставлять живыми. При этом требование к готовой работе оказывается значительно выше, чем возможности. Пациент требует идеальную косметику от врача, врач — требует косметику у зубного техника, который не в состоянии преодолеть ограничения технологии металлокерамики.

Есть ли технические методы визуального обмана зрения?

Да, они существуют, и умение ими пользоваться показывает уровень зубного техника. При внимательном взгляде иллюзия проявляется, и горельеф становится заметным.

Если зуб обработан щадяще — необходим тонкий металлический каркас, а значит, возможны в будущем сколы керамики, так как локальное истончение каркаса приводит к увеличению пиковой нагрузки в этом участке и, соответственно, к сколу керамики.

Врач участвует в достижении эстетического результата созданием возможностей. Это изготовление штифтовых вкладок со смещением относительно оси и с разделением по центру вкладки. В этом с нашей точки зрения заключается искусство врача. Высокие эстетические запросы, при значительной зубочелюстной деформации, не могут быть удовлетворены без соответствующей подготовки.

Врач формирует длину коронки границами препарирования. Чтобы граница препарирования отразилась на модели у зубного техника, необходима ретракция десны и качественный оттиск. Врач формирует ширину каждого зуба.

Может ли быть зуб шире, или уже при той же длинне?

Не может. Это самый неестественный вид, который можно только придумать. При помощи технических ухищрений можно создать иллюзию необходимой ширины, которая всё равно считывается тем, кто смотрит на данную работу, и всегда оставляет впечатление фальши.

Важной задачей, которую решает врач, является формирование направления осей культей при обработке зубов. Это направление, к сожалению, изменить в зуботехнической лаборатории невозможно. Врач препарирует зубы, находясь справа от пациента, и зачастую неправильно формирует геометрию объёмного процесса обработки. Врач сможет сделать точную обработку, если лицо пациента все время повёрнуто к врачу. Если не угадано направление препарирования, то зубы все обработаны, как говорят техники, «положены» вправо, и на техническом этапе это приведет к расширению режущего края и шейки коронки, что в свою очередь создаст опаковость в апроксимальных участках и отсутствие возможности разделения. Зубы будут казаться как клавиши у пианино, только потому, что доктор обрабатывал зубы, находясь, справа от пациента.

В процессе препарирования зубов врач ориентируется на рядом стоящие необрабатываемые зубы и зубы антагонисты, которые позиционированы на своем месте и вполне удовлетворяют врача в качестве относительных ориентиров. При наличии зубочелюстных деформаций и тотальной обработке всех зубов ориентиры теряются. Это приводит к различным деформациям препарирования, так как выдержать дугу, горизонтальную линию обработки и соосность культей без ориентиров практически невозможно.

Решением проблемы может быть «Ориентир Грабкова» (Патент Украины №20031110162 от 13.08.04 г.) — устройство, позиционируемое относительно плоскостей симметрии лица, и при обработке зубов периодически устанавливаемое для оценки правильности процесса препарирования.