Экологические формы водорослей

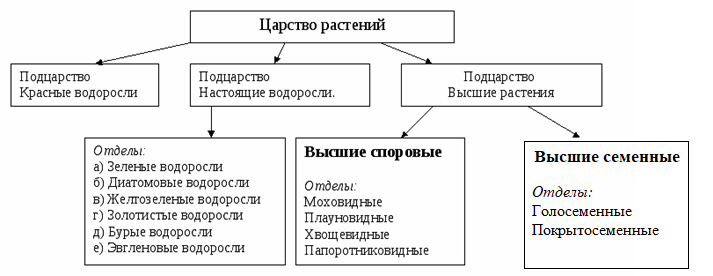

Водоросли

Альгология – раздел биологии, изучающий водоросли.

Водоросли появились в археозойской эре, бурно развивались в протерозое и в последующих крупных эрах. Проследить эволюционную историю развития водорослей сложно, так как не оставляют отпечатков в геологических слоях.

Вода как среда обитания отличается следующими условиями:

- нет резкого перепада температуры (медленно греется и медленно остывает);

- плотная;

- равномерно распределены растворенные вещества;

- свет рассеивается и не проходит в глубинные слои.

По сравнению с воздушной средой, водная среда более стабильна. Жить в такой среде проще. В связи с такими условиями у водорослей, несмотря на древность происхождения, не выработалась дифференцировка клеток с последующим объединением их в ткани и органы. Именно поэтому их относят к низшим растениям. Таким образом, низшими растениями считаются те, у которых нет органов и тканей. По современной классификации к низшим растениям относятся только водоросли!

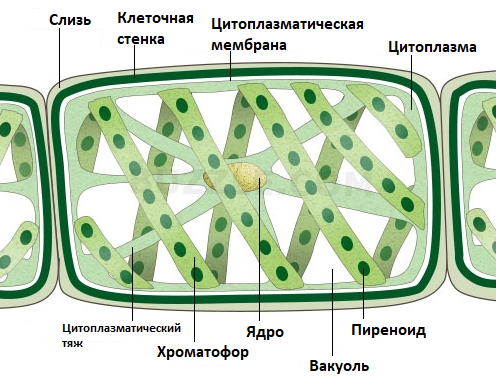

Клетки многих водорослей по своему строению похожи на растительные, то есть у них имеются клеточная стенка, вакуоль с клеточным соком и хлоропласты, которые у водорослей называются хроматофорами. В хроматофорах находятся пигментные системы, в состав которых входят хлорофиллы (а, b, с), каротиноиды. Комбинации этих пигментов обусловливают окраску талломов водорослей. Некоторые водоросли утратили способность к фотосинтезу и полностью перешли на гетеротрофный тип питания.

|

|

|

Разделение водорослей на систематические группы — отделы — в основном совпадает с характером их окраски, связанной, конечно, с особенностями строения.

1. Дыхание: водоросли поглощают кислород и выделяют углекислый газ. Дыхание осуществляется каждой клеткой тела.t

2. Питание — поглощение веществ всей поверхностью тела (клетки).

3. Строение. Водоросли (по строению) делят на одноклеточные, колониальные и многоклеточные. Тело многоклеточных водорослей представлено нерасчлененным на вегетативные органы слоевищем или талломом. У некоторых форм есть ризоиды, служащие для прикрепления слоевища к субстрату и противодействия течению воды. Корнями эти образования считать нельзя!

Морфологическая организация таллома (слоевища)

| Название структуры | Характеристика структуры одноклеточных и многоклеточных водорослей | Пример |

| Амебоидная | Способны образовывать отростки – псевдоподии. | Желто-зеленые водоросли – ризохлорис, миксохлорис |

| Монадная | 1. имеют жесткую оболочку и постоянную форму тела 2. перемещаются с помощью жгутиков. | Хламидомонады |

| Коккоидная | 1. жесткая оболочка и постоянная форма тела 2. отсутствуют псевдоподии или жгутики, поэтому клетки пассивно переносятся током воды. | Диатомовые водоросли |

| Пальмеллоидная | Постоянное или временное объединение нескольких отдельных клеток в общую слизистую массу. | Зеленые водоросли – вольвокс, плевдорина |

| Нитчатая | 1. одиночная или разветвленная нить, которая ведет свободный или прикрепленный образ жизни. 2. деление клеток происходит лишь в одной плоскости, поэтому слои из клеток не образуются. | Зеленые водоросли – спирогира, кладофора |

| Сифональная | Таллом, образованный одной гигантской многоядерной клеткой. | Каулерпа (зеленая водоросль) |

| Пластинчатая | Таллом образуется за счёт деления клеток в двух или трёх направлениях. Образуются объёмные или пластинчатые, листовидные слоевища. | Порфира (красная водоросль), ламинария (бурая), фукус (бурая водоросль) |

|

|

|

Размножение

· вегетативное — деление одной материнской клетки или отделение от многоклеточного слоевища частей или специальных почек (почкование).

|

|

|

Деление материнской клетки начинается с ядра, затем разделяются все части: хроматофор, глазок, вакуоли, цитоплазма и др. Например, у нитчатых водорослей происходит расщепление нити.

Отделение частей происходит из-за механического потока воды, различных водных обитателей, деятельности человека и др. Оторванные части прикрепляются к подводному субстрату и выживают, но не образуют, также не образуют собственные органы размножения.

Почкование – образование на талломе (слоевище) специальных структур, которые отламываются и дают начало новому слоевищу.

· бесполое — образование спор (неподвижные – апланоспоры, подвижные – зооспоры), которое происходит либо в обычных клетках, либо в особых образованиях – спорангиях.

Зооспора образуется из специальных клеток делением (митоз), отличается от споры наличием жгутика — способна к относительно самостоятельному передвижению, поэтому их основная функция — расширение территории обитания водоросли. Зооспора, найдя новое место для заселения, теряет жгутик, у нее утолщается клеточная стенка и она приступает к митотическому делению, образуя тело новой водоросли).

- половое — образуются половые клетки (гаметы), которые, сливаясь, образуют зиготу.

Половой процесс у водорослей бывает трех типов: изогамия, при которой происходит слияние подвижных гамет одинаковых по размеру и форме; гетерогамия, при которой сливаются подвижные гаметы, имеющие одинаковую форму, но отличающиеся по размерам; оогамия, когда сливается неподвижная крупная женская гамета (яйцеклетка) с мелким подвижным сперматозоидом.

|

|

|

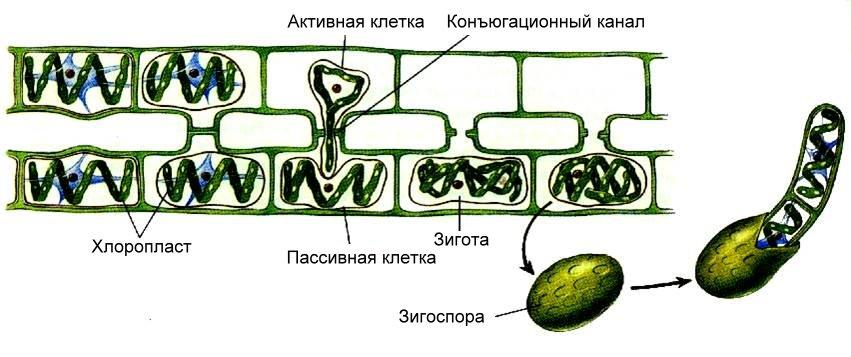

Отдельным типом полового процесса является конъюгация. При конъюгации сливаются протопласты двух гаплоидных вегетативных клеток и образуется диплоидная зигота.

Экологические формы водорослей

Водоросли возникли и исторически развивались в воде, однако сегодня мы можем встретить несколько экологических форм современных водорослей:

1. пресноводные водоросли;

2. водоросли морей и океанов;

3. бентосные (донные) водоросли;

4. фитопланктон (дрейфующие в толще воды);

5. водоросли ледников;

6. водоросли термальных источников;

7. наземные водоросли;

8. почвенные водоросли.

Значение.

1. Наравне с цианобактериями (сине-зелеными водорослями) в процессе эволюции насытили воду кислородом и образовали атмосферу Земли. Сегодня водорсли выделяют в атмосферу более половины всего количества кислорода, освобождаемого растениями в год.

2. Продуценты первичной органической массы в водных сообществах (более 80 % от общей биомассы, создающейся в год), продуценты водных трофических цепей.

3. Формируют разнообразные водные биотопы (места обитания и размножения водных организмов).

4. Почвенные водоросли участвуют в формировании структуры почвы, обеспечивают частично ее плодородие, насыщают почву кислородом, принимают участие в формировании ряда горных и осадочных пород.

5. Для человека:

- употребление в пищу (виды рода порфира, ламинария, ундария). Ряд видов успешно культивируют. Красные водоросли используют для получения агара, который обладает желирующими свойствами (изготовление желе, пастилы, суфле, ряда конфет), а в микробиологии для приготовления сред, на которых выращиваются микроорганизмы. Бурые водоросли — единственный источник получения альгинатов — соединений альгиновой кислоты, которые используют в пищевой промышленности;

- корм для животных;

- минеральные удобрения;

- источник йода, красителей, витаминов и лекарственных веществ;

- объект при научных исследованиях в генной и клеточной инженерии;

- некоторые водоросли применяют в качестве индикаторных организмов для определения степени загрязнения водоемов. Используют их и для очистки сточных вод.

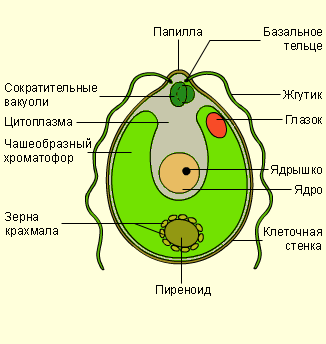

Хламидомонада

Хламидомонада – одноклеточная зелёная водоросль, представитель одноимённых рода и семейства. Это одно из самых примитивных растений, хотя структура клетки хламидомонады достаточно сложна.

Хламидомонада – одноклеточная зелёная водоросль, представитель одноимённых рода и семейства. Это одно из самых примитивных растений, хотя структура клетки хламидомонады достаточно сложна.

Клетка хламидомонады имеет овальную или грушевидную форму. Она имеет бесцветную, прозрачную пектиновую оболочку; по этому признаку растительную клетку можно отличить от животной. Однако в клеточной оболочке нет целлюлозы, вопреки мнению учёных в более ранние годы. В передней части тела имеется удлинённый «носик», к которому прикреплены два одинаковых по длине жгутика.

Внутренняя часть клетки представлена цитоплазмой, в которой имеется один хлоропласт больших размеров. В нижней его части находится пиреноид – особое образование, служащее для хранения запасных питательных веществ. Пиреноид содержит много белка. В верхней части хлоропласта находится красный глазок. Он определяет, с какой стороны находится свет, и в эту сторону направляется хламидомонада.

Хлоропласт имеет форму чаши; внутри неё находится больших размеров ядро, в котором плавает также крупное ядрышко. В передней части клетки имеются сократительные вакуоли; они необходимы для того, чтобы регулировать внутриклеточное давление и выделять продукты жизнедеятельности.

Хламидомонада – пример организма со смешанным типом питания. Поскольку она обладает хлоропластом, она способна к фотосинтезу – как любое растение. Однако она может и поглощать готовые органические вещества, с помощью выпячивания участков клетки захватывая частицы пищи. Одна из особенностей этих водорослей – наличие так называемых ионных каналов. Эти образования пропускают внутрь клетки и выпускают из неё только определённые вещества.

Размножение

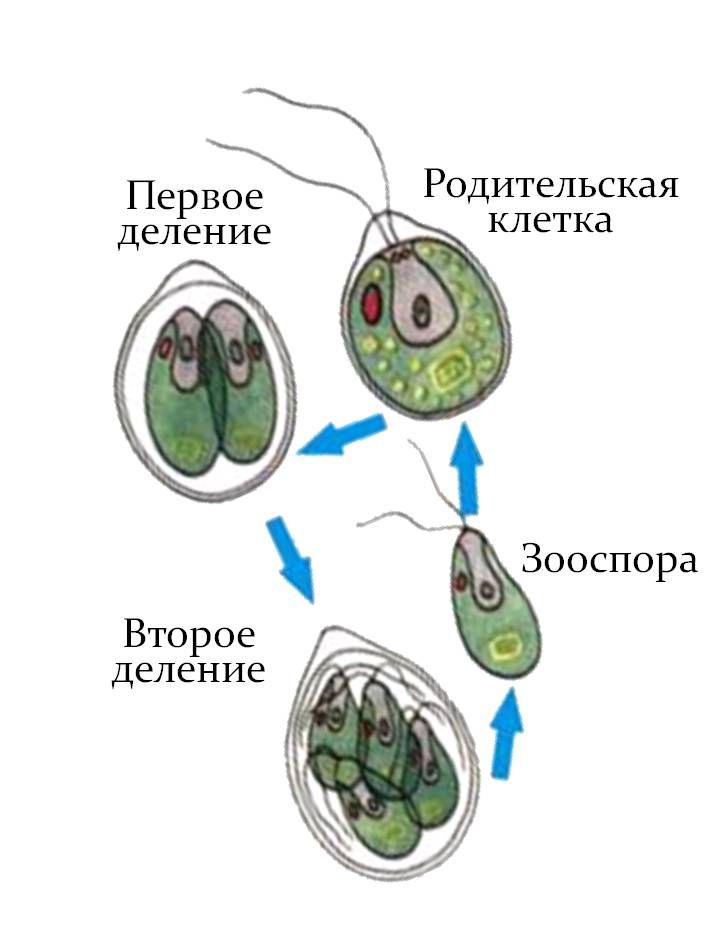

Как и многие одноклеточные организмы, хламидомонада имеет два типа размножения: бесполое и половое.

При бесполом размножении ядро, хлоропласт и затем цитоплазма делятся, образуя определённое количество дочерних клеток – зооспор; обычно их бывает 4, иногда 8. Зооспоры сначала находятся в оболочке материнской клетки, которую потом разрывают и выходят наружу. Это очень простой, но быстрый вид размножения: уже через сутки дочерние клетки способны размножаться самостоятельно.Бесполым способом хламидомонада размножается в благоприятный период. Так водоросль может быстро увеличить число особей.

Половое размножение более медлительно и наступает в неблагоприятный период жизни водоросли. У большинства видов преобладает изогамия – наиболее примитивный способ полового размножения. В клетке образуются гаметы, которых довольно большое количество – 32 или 64. Они похожи на зооспоры; при изогамии гаметы не разделяются на мужские и женские и внешне абсолютно одинаковы.

Когда оболочка материнской клетки разрывается, гаметы сливаются парами, каждая из которых образует зиготу. Зигота одевается толстой оболочкой и накопляет питательные вещества. После периода покоя (перезимовка, сухой летний период) зигота прорастает. Первое ее деление — редукционное. Затем образуются 4 двужгутиковые зооспоры, разбегающиеся в стороны после разрыва оболочки зиготы. Все стадии жизненного цикла хламидомонады гаплоидны, кроме стадии зиготы. Зигота диплоидна.

| Бесполое размножение хламидомонады | Половое размножение хламидомонады |

|

|

Санитары водоёмов

Гетеротрофное питание хламидомонад имеет огромное значение для экологии: эти водоросли способны очищать водоёмы от загрязнений. Каждый раз, когда водное пространство загрязняется, в том числе отходами человеческой деятельности, поверхность водоёма покрывается плотной зелёной оболочкой; это не что иное, как стаи хламидомонад, поднявшиеся со дна с целью покормиться.

Этот процесс именуется «цветением воды». Через некоторое время вода полностью очищается, а вместо живых клеток образуются зиготы, которые снова опускаются на дно. Во время следующего загрязнения зиготы прорастают, и новые клетки опять поднимаются «на пастбище».

Цветной снег

Существуют хламидомонады, способные жить при очень низких температурах. Обитают они в толще снега и льда. При «цветении» они окрашивают снег в разные цвета – в зависимости от имеющегося в клетках пигмента. Лёд и снег благодаря их жизнедеятельности окрашивается в красный, бурый, чёрный, жёлтый или зелёный цвета.

Хламидомонада в науке

Хламидомонад легко выращивать в искусственных условиях. Благодаря этому они используются как материал для изучения генетики.

Улотрикс

Улотрикс – род растений, который относится к отделу зеленые водоросли. Данный род объединяет более 25 видов, распространенных, главным образом, в пресных водоемах. Реже представители этой группы водорослей встречаются в морях. Часто на подводных твердых субстратах образуется тина, состоящая из особей улотрикса.

Клетки улотрикса расположены в один ряд, формируя длинную нить, иногда до 10 см. Таким образом, дифференциация таллома нитчатая. Нити улотрикса неразветвленные, прикреплены к подводным предметам. Ризоидальная клетка, посредством которой водоросль крепится к субстрату, бесцветная, отличается от остальных клеток слоевища. В каждой типичной клетке водоросли большая часть занята вакуолью, заполненной клеточным соком. Покрывает ее целлюлозная оболочка. Одно ядро и кольцевидный хлоропласт с пиреноидами расположены пристеночно. В хлоропласте на свету осуществляется фотосинтез, как и у других зеленых растений. Питание этих водорослей автотрофное.

Клетки улотрикса расположены в один ряд, формируя длинную нить, иногда до 10 см. Таким образом, дифференциация таллома нитчатая. Нити улотрикса неразветвленные, прикреплены к подводным предметам. Ризоидальная клетка, посредством которой водоросль крепится к субстрату, бесцветная, отличается от остальных клеток слоевища. В каждой типичной клетке водоросли большая часть занята вакуолью, заполненной клеточным соком. Покрывает ее целлюлозная оболочка. Одно ядро и кольцевидный хлоропласт с пиреноидами расположены пристеночно. В хлоропласте на свету осуществляется фотосинтез, как и у других зеленых растений. Питание этих водорослей автотрофное.

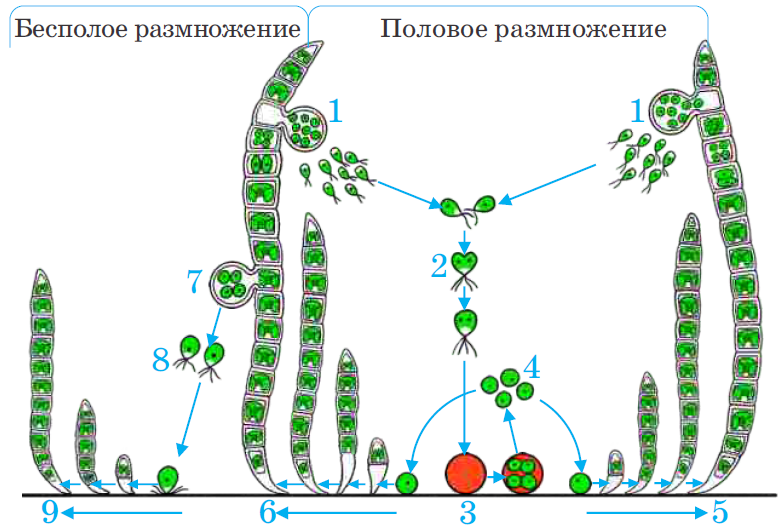

Размножение

Размножение улотрикса происходит вегетативным путем, а также бесполым и половым способами. Все стадии жизненного цикла улотрикса гаплоидны, кроме стадии зиготы. Зигота диплоидна.

При вегетативном размножении из обрывков нитей могут появляться новые растения. Этот способ размножения улотрикса характерен для всех растений. Его суть заключается в развитии нового организма из многоклеточной части материнского. В случае улотрикса - это обрывки нитей. Такой способ вегетативного размножения называют фрагментацией.

Бесполым способом размножения является спорообразование. В ходе этого процесса может принимать участие только клетки слоевища. Каждая из них делится на несколько частей. Они называются споры - клетки бесполого размножения. Для улотрикса такой способ является достаточно эффективным. Это объясняется тем, что к делению способна абсолютна каждая клетка нити. Количество спор, которое при этом образуется, колеблется в широких пределах - от 4 до 32. Сначала они свободно передвигаются в толще воды, защищенные слизистой капсулой. В этот период они называются зооспорами. Каждая из них оснащена четырьмя жгутиками, которые позволяют им свободно передвигаться в толще воды. Значение этой фазы жизненного цикла заключается в расселении растений. Далее каждая спора должна прикрепиться к твердому субстрату. Только при этом условии она прорастет в нить улотрикса. Сначала зооспора теряет жгутики, ее клеточная стенка уплотняется и клетка переходит к делению.

Следующим этапом жизненного цикла улотрикса является половой процесс. Каждая клетка нити также формирует значительное количество гамет - от 4 до 64. Половое размножение улотрикса является изогамным. Данная характеристика означает, что в нем участвуют половые клетки одинакового строения. Их не разделяют на мужские и женские. Такие гаметы идентичны по форме и по размеру. Их обозначают знаком плюс или минус. При изогамии происходит слияние половых клеток путем копуляции, результатом которого является зигота. Каждая гамета образует по два жгутика, с помощью которых выходит в воду. Там и происходит оплодотворение. Интересным является тот факт, что к слиянию способны гаметы, образующиеся на разных нитях. Такое явление называется гетероталлизм.

В жизненном цикле улотрикса наблюдается смена поколений. Это явление имеет приспособительный характер. Когда наступают неблагоприятные условия, клетки нитчатой водоросли становятся круглыми. Их стенки выделяют большое количество слизи. Такое состояние клеток называется пальмеллевидным. Далее они разъединяются, происходит их митотическое деление. Когда условия окружающей среды нормализуются, вновь образованные клетки превращаются в подвижные зооспоры. Из них развиваются нитчатые талломы.

Размножение улотрикса

Половое размножение (при неблагоприятных условиях) для обновления генетической информации.

1. Образование гаплоидных гамет.

2. Слияние гамет от разных нитей улотрикса.

3. Зигота диплоидна, опускается на дно и зимует.

4. Мейотическое деление с образованием 4 гаплоидных спор без жгутиков.

5. Прорастание споры в гаплоидную нить с новым набором генетического материала.

Бесполое размножение (в благоприятных условиях) для быстрого увеличения особей.

6. Взрослая водоросль.

7. Образование гаплоидных зооспор митозом.

8. Зооспоры опускаются на дно и прорастают в нити.

9. Новая водоросль точная копия материнской.

Значение. Самый распространенный и хорошо изученный вид – улотрикс опоясанный. По мнению ученых, значение улотрикса в процессе эволюции очень велико. Считается, что именно эта группа организмов дала начало многоклеточным зеленым водорослям.

Спирогира

Тело спирогиры состоит из неветвящихся нитей, которые состоят из одного ряда одинаковых, вытянутых, цилиндрических клеток, имеющих длину от нескольких миллиметров до 8-10см. Каждая клетка покрыта двухслойной оболочкой, окруженной слизистым чехлом — приспособление для обитания в водной среде. Внутренний слой оболочки состоит из целлюлозы, а наружный — из пектиновых веществ.

Тело спирогиры состоит из неветвящихся нитей, которые состоят из одного ряда одинаковых, вытянутых, цилиндрических клеток, имеющих длину от нескольких миллиметров до 8-10см. Каждая клетка покрыта двухслойной оболочкой, окруженной слизистым чехлом — приспособление для обитания в водной среде. Внутренний слой оболочки состоит из целлюлозы, а наружный — из пектиновых веществ.

Целлюлозная оболочка окружает цитоплазму, в которой расположены спирально закрученные зеленые ленты хлоропластов с многочисленными пиреноидами. Крупное ядро с хорошо заметным ядрышком расположено в центральной части клетки, окружено слоем цитоплазмы, который соединен с пристанным слоем тяжами. Промежутки между тяжами заполнены вакуолями.

Размножение спирогиры

Размножение спирогиры может быть вегетативным и половым, спор она никогда не образует. Вегетативное размножение происходит при случайном разрыве нитей или распадании на отдельные клетки при неблагоприятных условиях. Из каждого отрезка нити или отдельной клетки образуются новые нити.

Половой процесс спирогиры осуществляется способом конъюгации. При этом две нити, внешне сходные, сближаются, располагаясь параллельно. В боковых стенках клеток навстречу друг другу формируются копуляционные выросты, сливающиеся в общий канал.

Две нити и соединяющие их клетки-каналы в это время имеют вид лестницы. По каналу протопласт из одной клетки перемещается в другую и сливается с ней, образуя зиготу, которая после периода покоя прорастает. При этом ее диплоидное ядро делится мейотически, образуя 4 гаплоидных. Три из них — мелкие — дегенерируют, а одно — крупное — остается жизнеспособным и вместе с содержимым зиготы образует проросток новой особи, который дает начало новой нити.

Конъюгация спирогиры

Дата добавления: 2022-06-11; просмотров: 94; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!