Тренировочные нагрузки характеризуются следующими компонентами

УМКД тема 5.

№ 2. Нагрузка и адаптация к физическим упражнениям

Характеристика нагрузок (Т А Б Л И Ц А лекция № 1)

Нагрузка — воздействие на организм спортсмена физических упражнений, вызывающее ответную реакцию функциональных систем.

Виды нагрузок: тренировочные и соревновательные, специфические и неспецифические, по величине (малые, средние, значительные (околопредельные), большие (предельные); по направленности: развитие физических качеств (гибкости, силы, быстроты, выносливости, координации), или их компонентов (алактатных, лактатных анаэробных, аэробных возможностей); совершенствование техники, тактики, психологической устойчивости; на развитие функциональных возможностей.

Нагрузки различают по: количеству повторений в одном подходе, количеству подходов, общего объема и интенсивности на отдельных тренировках, соревновании, нагрузки в недельном, месячном и годичном цикле подготовки.

Внешняя сторона нагрузки: показатели суммарного объема работы (км, часы, кг, частота повторений в единицу времени, скорость перемещения в км/час или м/с).

Внутренняя сторона нагрузки: функциональные показатели реакции организма спортсмена (ЧСС, ЧД, адаптация, АД, МОД, ЖЕЛ, лактата крови, биоэлектрическая активность мышц, запасы гликогена и т. д.). Реакция организма на нагрузки у мастеров ниже, чем у новичков, а время восстановления после нагрузки у мастеров меньше, чем у новичков.

|

|

|

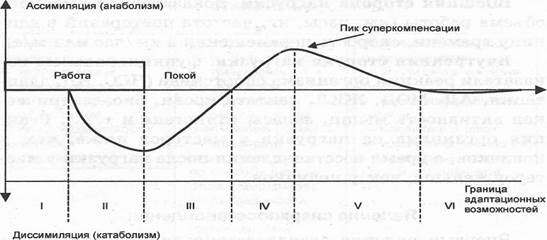

Явление сверхвосстановления

Впервые явление сверхвосстановления наблюдал в 1903 году И.П. Павлов при воздействии на поджелудочную железу. В 1947 году Н.Н. Яковлев биохимически и физиологически обосновал явление сверхвосстановления у спортсменов под воздействием физических нагрузок. Явление сверхвосстановления представлено на рис. 10.

От исходного состояния организма (до работы) отходят три вектора: вверх вектор преобладания процессов ассимиляции (анаболизма); вниз вектор преобладания процессов диссимиляции (катаболизма); вправо вектор времени (1). Процесс работы и относительного покоя проходит в несколько фаз или стадий:

■ первая фаза работы отмечается состоянием устойчивой компенсации организма на воздействия через механизм срочной адаптации, когда работа совершается за счет запасов энергетических источников, повышения функции кардиореспираторной системы, при этом анаболические процессы равны катаболическим;

■ вторая фаза работы отмечается состоянием субкомпенсации, когда наиболее доступные источники энергообеспечения исчерпаны, и организм перешел на менее выгодные источники энергии, катаболические процессы преобладают над анаболическими процессами

|

|

|

|

Рис. 10. Явление суперкомпенсации (сверхвосстановления) по

Н.Н. Яковлеву (1947) (принципиальная схема)

(недостаточное восполнение энергии, разрушение клеток, накопление продуктов распада, расход нервной энергии), наступает состояние утомления;

■ третья фаза (восстановления до исходного уровня) — в период относительного покоя, в организме отмечаются процессы восстановления до исходного состояния энергетических источников, вместо утраченных строятся новые клетки, анаболизм преобладает над катаболизмом;

■ четвертая фаза (рост сверхвосстановления) отмечается увеличением энергетических запасов, ростом тканей, качественными изменениями функций тканевых структур по сравнению с исходным состоянием до работы (явление суперкомпенсации), прирост спортивных результатов (тренированности), анаболические процессы преобладают над катаболическими, фаза заканчивается пиком сверхвосстановления; структурно- функциональные (биохимические и физиологические) перестройки, возникающие в организме, являются отличительной характеристикой процесса долговременной адаптации;

|

|

|

■ пятая фаза (снижения сверхвосстановления) — при отсутствии тренировочной нагрузки продолжительное время происходит снижение запасов энергообеспечения, происходит обратный процесс деградации функций и структур до фонового уровня (уровня повседневной нагрузки), наступает детренированность (растренированность), катаболические процессы преобладают над анаболическими; структурно-функциональная деградация характеризует процесс декомпенсации;

■ шестая фаза адаптационного и вегетативного следа, когда структурно-функциональный потенциал достиг состояния исходного уровня до работы, однако сохранилась память о явлении суперкомпенсации в ЦНС, ВНС, эндокринной, иммунной и мышечной системах, что позволяет при следующей нагрузке быстрее вспомнить и более экономично перенести воздействие.

Данная последовательность фаз срочной и долговременной адаптации может происходить только при условии, что работа (продолжительность нагрузки) не превысит границы адаптационных возможностей организма. Процесс сверхвосстановления описывает закон «опережающего отражения действительности» (П.К. Анохин, 1975). Любое воздействие на организм, превышающее границы срочной адаптации, приводит к перестройке организма (долговременной адаптации) с целью более легкого перенесения в будущем подобных воздействий, адаптационные перестройки в организме происходят заблаговременно, до того как началось воздействие (стереотипные адаптации).

|

|

|

Тренировочные нагрузки характеризуются следующими компонентами

Объемом нагрузки — продолжительностью (время), дистанцией (км), суммой поднятых тяжестей (кг, т), количеством передач, бросков, приемов, прыжков и т. д.

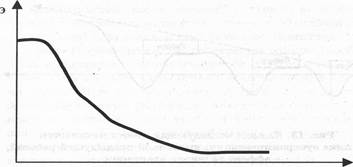

1. Интенсивностью работы на отдельных дистанциях и упражнениях (напряженностью тренировочных отрезков или дистанций), которая выражается (связь объема и интенсивности нагрузок дана на рис. 11):

а) внешней стороной нагрузки: угловой и линейной скоростью движения, количеством выполненных упражнений за единицу времени;

б) внутренней стороной нагрузки — реакцией организма: учащения ЧСС и ЧД, увеличения АД, изменения в крови биохимических, эндокринных и иммунных показателей, степень возбуждения ЦНС и ВНС.

Чем выше скорость (интенсивность) пробегания дистанции, тем меньше возможности у организма поддерживать ее по времени.

|

Рис. 11. Зависимость скорости (интенсивности) и времени (объема) пробегания дистанции |

2. интервалом отдыха.

1. Между повторением нагрузки на одном занятии.

2. Между тренировочными занятиями:

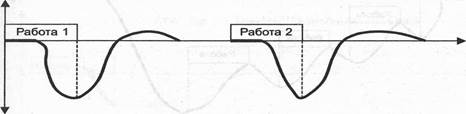

1) большой интервал — нагрузка начинается, когда явление суперкомпенсации от предыдущего воздействия закончилось, тренировочный эффект равен нулю (рис. 12);

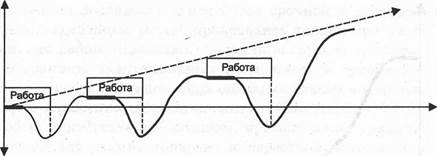

2) оптимальный интервал — нагрузка начинается на пике суперкомпенсации после предыдущего воздействия, высокий тренировочный эффект развития адаптации (рис. 13);

|

Рис. 12. Работа 2 начинается в то время, когда явление суперкомпенсации от предыдущей работы 1 закончилось, тренировочный эффект равен нулю |

Рис. 13. Каждая последующая работа начинается на пике суперкомпенсации, вызванной предыдущей работой, эффект развития адаптации |

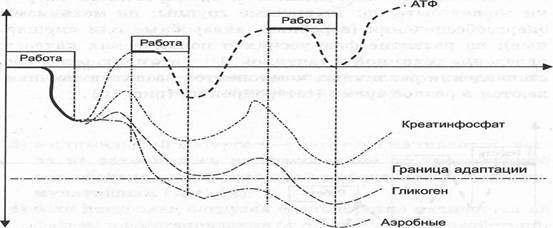

3) минимальный интервал — нагрузка начинается, когда не закончилось восстановление от предыдущего воздействия, тренировочный эффект может быть кумулятивным (рис. 14);

|

Рис. 14. Кумулятивный эффект нескольких нагрузок в фазе неполного восстановления вызывает большой прирост суперкомпенсации |

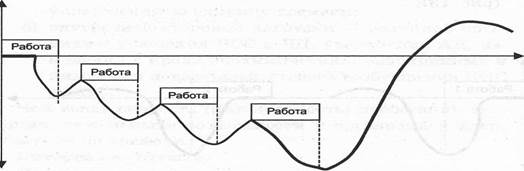

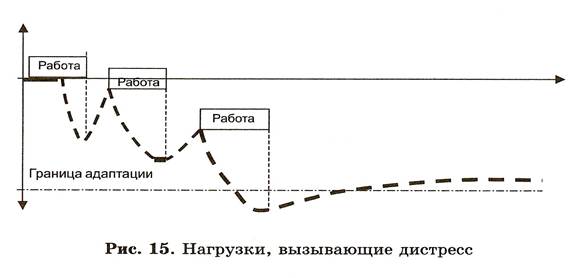

4) если повторная нагрузка неоднократно начинается на фазе недовосстановления от предыдущих воздействий, существует опасность перейти границу адаптационных

возможностей, после которого организм не в состоянии самостоятельно восстановиться до исходного уровня, данное явление носит название «адаптационный срыв» (перенапряжение, перетренированность, состояние дистресса — патологического стресса) (рис. 15);

|

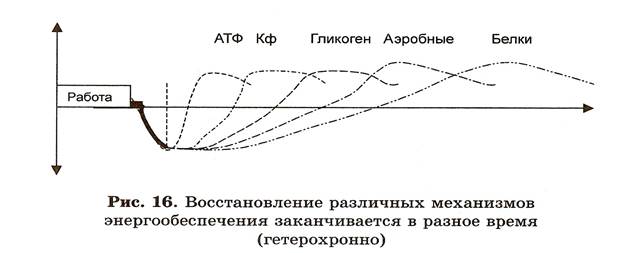

Направленность воздействия тренировочной нагрузки может быть на: мышечные группы; на механизмы энергообеспечения (аэробные, анаэробные или смешанные); на развитие физических и психических качеств; овладение техникой и тактикой. При этом процессы восстановления различных компонентов развития заканчиваются в разное время (гетерохронно) (рис.16)

|

Рис. 17. Восстановление различных механизмов энергообеспечения заканчивается в разное время (гетерохронно) |

Гетерохронность восстановления должна учитываться при планировании тренировочного процесса, во избежание истощения и дистресса компонентов, участвующих в двигательной активности (рис. 17).

Учет соотношения всех компонентов тренировочных нагрузок определяет величину и направленность их воздействия на организм спортсмена. Тренируя механизм АТФ на пике суперкомпенсации, другие механизмы энергообеспечения могут выйти за границы адаптации с негативными последствиями.

Дата добавления: 2022-01-22; просмотров: 26; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!