В 1942 году в г. Куйбышев и область было эвакуировано свыше 10 тысяч учащихся ремесленных училищ и школ ФЗО из Ленинграда.

Слова Твардовского верны -

Тыл с фронтом славою равны.

Путь труженика и бойца

На равных пройден до конца!

Один творец Победы был -

Народ, сплотивший фронт и тыл.

П. Руденко

В этом году исполнилось 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Это одна из самых печальных и трагических дат в истории нашей страны. Смерть – это всегда страшно и горько, но нет ничего ужаснее и несправедливее, чем смерть ребенка. И если гибель одного малыша можно назвать трагедией, то для того, что случилось с детьми Ленинграда в годы блокады, сложно подобрать определение.

В июне 1941-го в школах ФЗО, ремесленных и железнодорожных училищах Ленинграда проходили экзамены. А потом – мальчишки должны были разъехаться домой на каникулы. На все лето… Но 22 июня перечеркнуло все. Теоретические занятия и экзамены прекращены. Каникулы отменены. Учащихся направили на предприятия Ленинграда. Кадровые рабочие мобилизованы, а ремесленники – они умели хоть что-то. Те, кто занимался лучше, сразу стали помощниками мастеров, а то и мастерами.

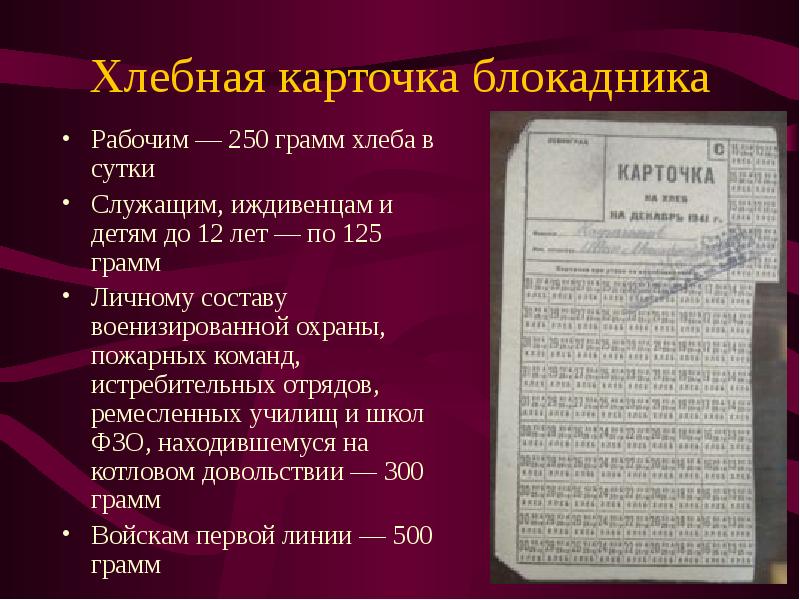

8 сентября Ленинград был блокирован. Главным врагом оставшихся в общежитиях учащихся училищ стал голод. Поесть или получить паек можно было только на заводе. Поэтому часто спали у станков. Чтобы не тратить силы на дорогу. Даже в самые тяжелые дни по карточкам учащиеся ФЗО, железнодорожных и ремесленных училищ получали норму хлеба, как взрослые рабочие. Но этого не хватало. Ели даже форменные кожаные ремни. Отрезали по 5 сантиметров, замачивали и варили. Называли «бульоном»… Многие приписывали себе год - другой, чтобы пойти на фронт.

|

|

|

Весной 1942 года Государственный комитет обороны постановил оставить в Ленинграде то количество населения, которое могло обеспечивать его жизнеспособность – 500 тысяч человек. Всех еще остававшихся в городе несовершеннолетних ремесленников и учеников школ ФЗО было приказано отправить на Большую землю и дальше – в тыл – за Урал, в Сибирь, в Закавказье, в Среднеазиатские республики…

Установить точное число погибших в годы блокады сегодня не представляется возможным, поскольку официальные данные учитывают только тех, кто был зарегистрирован и имел постоянную ленинградскую прописку. Но даже примерные цифры и простая логика дают нам ужасающую картину.

По разным данным, всего в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, когда блокада была полностью снята, в Ленинграде погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Причем только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% погубил голод.

По разным данным, всего в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, когда блокада была полностью снята, в Ленинграде погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Причем только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% погубил голод.

Как утверждает в своем исследовании архивных статистических данных кандидат исторических наук, старший преподаватель СПбГУ Людмила Газиева, на момент начала войны в Ленинграде проживало 848 067 детей от младенческого возраста до 16 с половиной лет. Общее число детей, подлежащих спасению за время блокады, составило, по оценкам Газиевой, 903 230 человек.

|

|

|

От 127 568 до 159 095 – столько ребят погибло при одной только эвакуации, пишет историк. Сложно представить, сколько еще маленьких, хрупких жизней унесли бомбежки, голод и мороз. Учитывая то, что дети составляли примерно пятую часть населения взятого в кольцо города, число погибших может доходить до 200 тысяч и даже превышать его…

Положение, в котором оказались сотни «ремесленников» и «фезэушников», оставшихся в городе без семей, без поддержки близких, иначе, как трагичным, назвать было трудно. Условия их быта являлись очень плохими. В акте проверки ремесленного училища № 62, проведенной в январе 1942 г. Приморским РК ВЛКСМ, они выглядят весьма красноречиво: «Чрезмерная скученность, кровати размещены вплотную в два этажа, плохое состояние отопления, антисанитария учащихся (более полтора месяца не были в бане), все грязные, обовшивевшие». Одежда их была плохой.

|

|

|

Они шли на все, чтобы выжить. Чаще всего, пытаясь спастись, они выхватывали продукты в булочных и магазинах. И делали это не в одиночку. Тот, у кого не было сил, кто не был привычен к таким действиям и не мог выпросить подаяния, питался суррогатами, кошками и собаками, отбросами.

«Среди эвакуированного из Ленинграда населения особо слабыми являются учащиеся ремесленных и железнодорожных училищ», – писал заместитель председателя Совнаркома СССР А. Н. Косыгин А. А. Жданову 10 февраля 1942 г.

Один из переживших блокаду вспоминал, что зимой 1941/42 гг. «учащиеся РУ исчезли куда-то», считая, что они одели зимние пальто и перестали выделяться среди других ленинградцев своей «формой».

Можно предположить и другое. Ремесленники из Ленинграда, прибывшие на обучение в РУ-3 г. Чапаевска, рассказывали, что часто, выполняя различные работы зимой 1941 года на открытом воздухе, попадали под обстрел фашистских самолетов. Форменная черная одежда – шинели. Немцы принимали подростков за моряков…

В отношении учащихся Трудовых Резервов существовали определенные законы. Во-первых. Учащиеся школ ФЗО и ремесленных училищ, призывались в порядке трудовой мобилизации, а с 4 января 1941 года, за самовольный уход из училища или систематическое нарушение дисциплины, учащийся мог быть осужден в пятидневный срок, и отправлен в лагеря.

|

|

|

С началом боевых действий дисциплинарный режим в ремесленных училищах еще больше ужесточился, т.к. учащиеся рассматривались уже как мобилизированные на фронт.

Во-вторых. 27 июня 1941 г было принято Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного имущества». Во втором пункте этого постановления говорилось:«2. В первую очередь эвакуации подлежат: квалифицированные рабочие, инженеры и служащие вместе с эвакуируемыми с фронта предприятиями, население, в первую очередь молодежь, годная для военной службы, ответственные советские и партийные работники».

Согласно этому постановлению, школы ФЗО вывозились на восток одновременно с базовыми предприятиями, как ценный людской ресурс. Ремесленные училища – согласно плану эвакуации профильной отросли промышленности, но в любом случае, при нехватке транспорта, учебным заведениям предписывалась пешая эвакуация.

В-третьих. Эвакуированных учащихся - ремесленников ждало два варианта дальнейшего развития судьбы. По - первому, после досрочного выпуска (время обучения сократилось вдвое), учащийся становился квалифицированным работником и получал «бронь». По - второму, при достижении призывного возраста – отправлялся на фронт.

Судить о том, какие мытарства выпали на долю ленинградских малышей и подростков в то страшное, голодное время, в том числе во время эвакуации, мы можем по рассказам выживших, которых с каждым годом становится все меньше…. Процитировать все воспоминания – сложно. Но ознакомиться с некоторыми из них, что дошли до наших дней – возможно…

В 1942 году в г. Куйбышев и область было эвакуировано свыше 10 тысяч учащихся ремесленных училищ и школ ФЗО из Ленинграда.

Мельников Павел Дмитриевич – родился 5 ноября 1925 г. в. д. Злобино, Гжатского района Смоленской области. Отец - Мельников Дмитрий Филиппович, мать - Наталья Ивановна, братья - Василий, Гурий и Борис, сестры - Евгения, Антонина и Софья.

Во время блокады Ленинграда принимал участие в бригадах помощи милиции по проверке документов на постах, по проверке светомаскировки, по ликвидации пожаров от зажигательных бомб, принимал участие в эвакуации детей.

С 22 июня 1941 года Мельников П.Д., учащийся Ленинградского РУ №18 при заводе им. Жданова, начал работать на заводе: изготавливал боеприпасы, участвовал в работах по Мельников Павел Дмитриевич – родился 5 ноября 1925 г. в. д. Злобино, Гжатского района Смоленской области. Отец - Мельников Дмитрий Филиппович, мать - Наталья Ивановна, братья - Василий, Гурий и Борис, сестры - Евгения, Антонина и Софья.

Во время блокады Ленинграда принимал участие в бригадах помощи милиции по проверке документов на постах, по проверке светомаскировки, по ликвидации пожаров от зажигательных бомб, принимал участие в эвакуации детей.

С 22 июня 1941 года Мельников П.Д., учащийся Ленинградского РУ №18 при заводе им. Жданова, начал работать на заводе: изготавливал боеприпасы, участвовал в работах по

|

сооружению рубежей обороны и в эвакуации оборудования. Во время блокады Ленинграда принимал участие в бригадах помощи милиции по проверке документов на постах, по проверке светомаскировки, по ликвидации пожаров от зажигательных бомб, принимал участие в эвакуации детей.

С марта 1942 года РУ №18 эвакуировано в г. Куйбышев на завод №207 Наркомата Авиационной промышленности СССР, где Мельников П.Д., после его окончания, работал автогенщиком по ремонту боевой техники. В июле 1948 года Мельников П.Д. зачислен курсантом Казанского военного авиационно-технического училища. С 1950 г. по 1971 г. офицер Советской Армии. Награжден медалями: "За оборону Ленинграда", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г." и др. Присвоен знак "Ветеран войны 1941-1945 г.г.". Умер в 2002 году, похоронен в городе Могилеве. С марта 1942 года РУ №18 эвакуировано в г. Куйбышев на завод №207 Наркомата Авиационной промышленности СССР, где Мельников П.Д., после его окончания, работал автогенщиком по ремонту боевой техники. В июле 1948 года Мельников П.Д. зачислен курсантом Казанского военного авиационно-технического училища. С 1950 г. по 1971 г. офицер Советской Армии. Награжден медалями: "За оборону Ленинграда", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г." и др. Присвоен знак "Ветеран войны 1941-1945 г.г.". Умер в 2002 году, похоронен в городе Могилеве.

|

Валентин Васильевич Ипполитов. Из Смоленской области в 1940 году я был направлен на учебу в Ремесленное училище №13 г. Ленинграда по специальности слесарь-инструментальщик. Но учиться пришлось недолго, начавшаяся война круто изменила мою жизнь.

С 3 июля 1941 года занятия прекратились, нас направили на строительство оборонительных сооружений. На окраине города мы рыли траншеи и маскировали их.

Продолжительное время мы трудились в Красном Селе, рыли противотанковые рвы. Рядом с нами были зенитчики, открывавшие огонь по вражеским самолетам, летящим к Ленинграду. Однажды нас обстрелял самолет с красными звездами на крыльях. К счастью, никого из нас этот использовавший нашу символику враг даже не ранил.

Красное Село обстреливали и из дальнобойных орудий, поэтому ночевали мы в траншеях, покрытых бревнами и землей. Однажды ночью нас подняли по тревоге. Пройдя пару километров, мы увидели, что Красное Село горит: там уже были немцы.

С трудом добрались до общежития. На полу, где стояла моя кровать, я увидел фанерную заплатку. Оказывается, в дом попал снаряд, пробил крышу, оба этажа и разорвался в подвале. По счастливой случайности в общежитии в это время никого не было.

Работали мы и в военном городке Парголова, где готовили площадки для пулеметов, зениток, звукоулавливателей. Зимой нас увезли к Финской границе, где мы тоже выполняли земельные работы. Из-за мороза и голода было очень тяжело. Нередко мы видели, как уносят завернутые в простыни трупы. Голод косил еще недавно крепких ребят.

В начале марта 1942 года наше училище эвакуировали. Я пошел проститься с дедушкой и тетей, которые жили на Обводном канале, но соседи мне сказали, что они давно умерли.

Направили нас в г. Бийск Алтайского края. Здесь мы окрепли, подлечились и вскоре были отправлены в г. Куйбышев.

С 31 мая 1942 года живу я в этом городе, который стал для меня второй родиной. До самого ухода на пенсию работал на предприятии, которое сейчас носит имя замечательного конструктора Н.Д. Кузнецова.

Немало было пережито и в послевоенные годы, но военное лихолетье из памяти не вытравишь.

Алексей Павлович Петров. Сейчас политики много говорят о патриотизме. Многие договорились до того, что, мол, патриотизм - это пережиток прежнего тоталитарного государства. И что в демократическом обществе он вовсе не нужен. По их мнению, Родина там, где человеку хорошо живется, где он себя комфортно чувствует.

Алексей Павлович Петров. Сейчас политики много говорят о патриотизме. Многие договорились до того, что, мол, патриотизм - это пережиток прежнего тоталитарного государства. И что в демократическом обществе он вовсе не нужен. По их мнению, Родина там, где человеку хорошо живется, где он себя комфортно чувствует.

Но, если бы мы не любили горячо и беззаветно Родину- мать, мы бы никогда не победили немецких оккупантов. Патриотизм, который был тогда в каждом из нас - и в старом, и в малом, - был настоящий. Мы, подростки, были преданы своей Родине. И в меру своих возможностей делали все для того, чтобы разбить гитлеровцев и приблизить День Победы.

Говорю это потому, что все трудности военного лихолетья пережил сам. Родился я в 1926 году в Гжатском (ныне Гагаринском) районе Смоленской области в крестьянской семье. У моих родителей - Павла Дмитриевича и Евдокии Ивановны Петровых - нас было трое детей.

В 1940 году после окончания семилетки я уехал в Ленинград продолжать обучение в Ремесленное училище №18. Оно располагалось на территории завода им. Жданова (ныне Северная судостроительная верфь). К началу лета 1941 года мы уже сдали экзамены по теоретическим предметам, а по практике нам были присвоены производственные разряды. Мы радовались наступившей весне и теплу после холодной и сырой ленинградской зимы. Готовились к летним каникулам и поездке к родным. Но этому помешала война.

Утром 22 июня 1941 года, в воскресенье, мы сдавали спортивные нормы на значок ГТО на стадионе "Зенит" у Нарвских ворот, когда в 11 часов дня по радио выступил В. Молотов и объявил о начале войны. Уже на другой день была объявлена мобилизация военнообязанных в ряды Красной Армии.

Нас же всех направили на сооружение оборонительных укрытий для личного состава училища на территории завода и вблизи нашего общежития. Теперь постоянным инструментом стали лопата, кирка, лом.

Уже в начале июля 1941 года наша группа была направлена на сооружение оборонительных линий на дальних подступах к Ленинграду. Недалеко от железнодорожной станции "Тихвинка" на реке Луга мы сооружали противотанковый ров. Работы проводились большей частью ранним утром, до прилета самолетов-разведчиков, после которых появлялись бомбардировщики.

Так прошел весь июль, а когда немцы прорвали оборону в районе города Кингисепп, нам пришлось срочно возвращаться в Ленинград. Наш поезд дважды обстреляли немецкие истребители, и среди пассажиров появились первые раненые. К счастью, из нашей группы во время обстрела никто не пострадал. После возвращения с оборонительных работ мы влились в коллектив цеха по сборке ручных гранат РГД.

В конце августа 1941 года немецкие войска, прорвав оборону наших войск, совсем близко подошли к Ленинграду. И тогда начали создавать отряды народного ополчения из числа жителей города, способных защитить его с оружием в руках непосредственно на боевых позициях.

Мы тоже не хотели оставаться в стороне. В штаб Кировского района по созданию отрядов народного ополчения, который располагался в клубе им. И.И. Газа на проспекте Стачек, стали приходить группы людей с заводов для зачисления в народное ополчение. Устремились туда и мы. Но многим из нас не было еще и 16-ти лет. Малолеток почти не брали. Брали только рослых и физически крепких парней. Таких в нашей группе нашлось четыре челове-ка: Аркадий Макаров, Петр Нестеров, Федор Василенок, Василий Козлов, а остальных военком поблагодарил за желание вступить в ряды народного ополчения. Сказал, что при необходимости всех призовут, а сейчас надо строить оборонительные сооружения.

Мы снова были направлены на работы в район Красного Села и поселка Ропша, где помогали строить противотанковые рвы, а также ходы сообщения между орудиями зенитных батарей и землянками для солдат, обслуживающих эти орудия.

8 сентября 1941 года немецкая авиация разбомбила продо-вольственные склады им. Бадаева, где сгорело огромное количество муки, сахара и других продуктов. Немцы жестоко бомбили и обстреливали город из орудий, а фронт уже находился в четырех километрах от Кировского завода.

Теперь мы работали непосредственно на окраине города в районе Автово, где были установлены 152-миллиметровые орудия, которые подавляли немецкие позиции в районе Павловска, Царского Села, Стрельны. Здесь мы возводили дзоты и укрытия для бойцов.

С началом блокады в городе было введено осадное положение. Всякое движение с 9 часов вечера и до 6 утра - только по спецпропускам. Ночью город патрулировали милиция и рабочие заводов, фабрик и даже ученики ремесленных училищ.

Меня и моего друга Николая Савельева в 14-м отделении милиции Кировского района прикрепили к пожилому милиционеру, выдали мало-калиберную винтовку и пять патронов, определили нам район пат-рулирования.

Во время обстрелов и бомбардировки города мы часто исполь-зовали для укрытия немецкий трофейный танк Т-3, который был установлен на площади Кирова во время работы трофейной выставки, а потом был перемещен во двор одного дома на Балтийской улице.

Общежитие наше находилось в Тургеневском переулке, и после многократных обстрелов и бомбежек было в полуразрушенном состоянии: стекла в окнах были все выбиты, крыша в десятке мест пробита зажигательными бомбами. Поэтому в конце октября нас перевели в центр города на Мойку, д. 76.

На работу определили на завод №181, который находился на Выборгской стороне. Трамваи в это время уже не ходили, добираться до работы приходилось больше четырех часов.

Я попал в бригаду по транспортировке заготовок для снарядов большого калибра из цеха штамповки в токарный цех. Каждая заготовка весила порядка 15 килограммов. Работа была трудная. Учитывая, что в городе был уже голод, нам, еще не окрепшим парням, было тяжелее вдвойне.

Продолжалась наша работа до начала нового 1942 года, пока полностью не прекратилась подача электроэнергии на завод.

В начале марта 1942 года по распоряжению правительства все учебные заведения, институты, техникумы, ремесленные училища, школы ФЗО начали эвакуироваться на Большую землю по льду Ладожского озера.

Наше училище было эвакуировано 12 марта 1942 года в Махачкалу.

Условия эвакуации были ужасные. Везли поездом в товарных вагонах, а дрова для печки-буржуйки приходилось добывать в пути и на железнодорожных станциях.

На Кавказ мы прибыли 7 апреля 1942 года, но, к сожалению, не все. Часть ребят - особенно слабых - была снята в Ярославле, а 8 человек умерли в пути.

На Кавказе мы отдыхали и набирались сил до 19 мая 1942 года, а потом отправились в обратный путь, но уже в пассажирском поезде.

Прибыли в Куйбышев, на ст. Безымянка, где были распределены по заводам. Четыре группы из нашего Ремесленного училища №18 были отправлены на Мехзавод, остальных оставили на заводах Безымянского куста.

5 июня 1942 года мы были досрочно выпущены из училища и влились в коллектив завода. Здесь я проработал с 5 июня 1942 года по 31 марта 1989 года и вышел на пенсию.

Во время войны мы изготавливали бронекорпуса для знаменитых штурмовиков ИЛ-2 и ИЛ-10. Свою трудовую деятельность на заводе я начинал газорезчиком, а на пенсию выходил, работая в техническом бюро цеха инженером-технологом.

Андрей Борисович Рекшинский. 22 июня 1941 года было необыкновенно солнечно и ясно. Мы с родственниками отдыхали в Петергофе, любовались фонтанами и дворцами, шутили и смеялись. Совершенно неожиданно все вокруг затихло, да и отдыхающих вдруг стало меньше, как по мановению волшебной палочки. Причина происходящего стала понятной, ко-гда мы вышли на центральную аллею, к репродуктору. Люди, чьи лица были суровы и сосредоточены, слушали выступление Молотова. Так для меня началась Великая Отечественная война.

Уже здесь, в Куйбышеве на заводе "Прогресс", я познакомился с военнопленным немцем. Он показал мне фотографию, где на фоне буйной зелени был запечатлен он сам в окружении родных. Я не понимал его язык, он - мой. Многое осталось несказанным, он постоял рядом со мной и ушел. И я задумался о своем прошлом. О том, почему мы, пережившие ленинградскую блокаду, все эти годы жили как в тумане, не помня о родных и близких нам людях, целиком и полностью отдавая себя работе.

Я, как и другие блокадники, был замкнутым и неразговорчивым, прошлое будто выпало из сознания. После того случая я начал вспоминать...

6 сентября 1941 года. Первый налет самолетов со свастикой первые бомбы, сброшенные на ленинградскую землю. Несколько из них упали во двор нашего дома. Потушили их быстро, ведь жителей многострадального города этому обучили еще во времена финской войны. С того дня мы, ребята постарше, стали дежурить на лестничных клетках, на крышах, что бы враг не застал врасплох.

Так получилось, что я в то время жил один, да еще на пятом этаже. Не описать ужаса, испытанного в ночное время, когда слышались разрывы бомб. Казалось, что следующий снаряд обязательно упадет на наш дом. Засыпал я только под утро, когда, наконец, все стихало.

...Уже в мирное время мне долго снились одни и те же сны: эпизоды из жизни блокадного Ленинграда, бомбежки и артобстрелы...

Я учился в Ремесленном училище №5 при заводе "Электросила". Нас вскоре после начала войны отправили рыть окопы в район Красного Села, а затем туда, где сейчас начинается парк Победы. А после работали на заводе, наравне со взрослыми выпускали продукцию для фронта.

Обстрелы и бомбежки продолжались. Я уже жил у бабушки, на Петроградской стороне. Всегда было страшно подходить к повороту, откуда был виден дом. Всякий раз пугала мысль: вот сейчас заверну за угол, а дома-то и нет.

В моей памяти - целая галерея страшных событий тех лет. Помню, зашел навестить товарища, Володю Сигова. Дверь квартиры оказалась незапертой. На кухне лежали его мать и два брата. Они погибли от голода. Володю забрали соседи, но он тоже был очень плох.

Без вести пропал мой двоюродный брат Миша. Последний раз его видели на Бадаевских складах, где люди ели землю, пропитанную сахаром. Уже в Куйбышеве я узнал, что пропал и мой родной брат, 12-летний Володя. Боль утраты до сих пор не затихла.

Я назвал Михаилом своего первенца, а второго сына - Владимиром. В память о тех, кому не суждено было пережить блокаду.

В марте 1942 года нас эвакуировали из Ленинграда. На вокзале перед нами выступил сотрудник училища №5. Он говорил: "Вы отправляетесь в самостоятельную жизнь, будьте честными, добросовестными людьми, помните, что вы - ленинградцы".

Самара стала для меня второй родиной. Долгое время я работал на заводе "Прогресс", сначала слесарем, затем технологом и мастером цеха. В войну мы выпускали продукцию для фронта, в мирное время стали осваивать ракетно-космическую технику.

В Куйбышеве я встретил свою будущую супругу, воспитал детей и внуков, сейчас и правнуки подрастают. Я стал одним из соавторов книги "Ленинградская блокада в нашей памяти", рассказывающей о тех незабываемых годах.

Алексей Александрович Родионов. В 1940 году я был направлен в Ремесленное училище №5 г. Ленинграда из Кубено - Озерского района Вологодской области. Учился на слесаря-инструментальщика.

Алексей Александрович Родионов. В 1940 году я был направлен в Ремесленное училище №5 г. Ленинграда из Кубено - Озерского района Вологодской области. Учился на слесаря-инструментальщика.

К весне 1941 года я получил уже определенные теоретические знания и практические навыки. И с мая 1941 года, когда мастера нашей группы призвали на военную переподготовку, меня перевели работать в цех завода "Электросила", при котором находилось наше РУ №5.

В первый же день Великой Отечественной войны меня и еще одного парня из нашей группы прикрепили к участковому милиционеру для патрулирования улиц. В патруль мы выходили в праздничной ремесленной форме. Для свободного перемещения по городу в любое время суток нам выдавали пропуска с зеленой полосой. 23 июня 1941 года вечером мы втроем сумели задержать и доставить в отделение милиции хорошо вооруженного шпиона.

В нашу обязанность входило также оказание помощи пожилым, больным и немощным людям, детям. Во время начала и окончания воздушной тревоги при необходимости мы сопровождали их в бомбоубежище и обратно. Так проработали до октября 1941 года.

День 8 сентября 1941 года запомнился мне навсегда. Мы собирались пойти на работу в ночную смену. Но был страшнейший артиллерийский обстрел, и с фашистских самолетов градом сыпались фугасные и зажигательные бомбы. Пожар охватил большую территорию. Клубы дыма, огня и пепла поднимались высоко над городом. Сгорели Бадаевские склады. Пожарным подъехать туда было невозможно.

Вблизи Бадаевских складов располагалась воинская часть, охраняющая их. Вражеской авиацией она была полностью уничтожена, все смешалось с землей. Это было ужасное зрелище.

До завода после окончания тревоги мы добирались два часа вместо обычных 40-50 минут. За это время еще несколько раз по радио звучали сигналы воздушной тревоги. Трамваи стояли, контактные провода были порваны.

Мы с другом Василием Федосеевым пришли на работу, но всю ночь пришлось дежурить на крыше и тушить "зажигалки.

Так до самой эвакуации во время воздушных тревог мы дежурили на крыше завода, спасая его от пожара, зажигательных бомб.

8 марта 1942 года наше училище эвакуировалось. До станции Волхов-2 на Большой земле мы добрались по Дороге жизни благо-получно. До Северного Кавказа в товарных вагонах ехали целый месяц. Там в течение трех месяцев мы поправлялись, оздоравливались, выполняли хозработы.

28 августа 1942 года прибыли в город Куйбышев, а 29 августа уже приступили к работе на заводе №281 им. Сталина - теперь это завод "Прогресс", где я проработал всю жизнь до пенсии.

На самарской земле мы обрели вторую родину. Но память о тех блокадных днях не дает покоя до сих пор. Часто по ночам видятся сполохи пожаров, слышится грохот бомб, снарядов, мин... И видятся трупы, вмерзшие в лед, в землю. Много трупов. Но мы верили в победу. И Ленинград выстоял и победил.

Слава тебе, город Ленина, город светлых надежд и мечты!

Петр Сергеевич Артемьев. В ноябре 1940 года я приехал в Ленинград к родственникам для продолжения учебы. В декабре меня направили в Ремесленное училище №5. Но с началом войны учеба прекратилась, и нас перевели на оборонные работы.

Петр Сергеевич Артемьев. В ноябре 1940 года я приехал в Ленинград к родственникам для продолжения учебы. В декабре меня направили в Ремесленное училище №5. Но с началом войны учеба прекратилась, и нас перевели на оборонные работы.

Мы изготавливали снаряды и другую военную технику в мастерских училища при заводе "Электросила". Участвовали и в сооружении оборонительных укреплений в районе Луги, Гатчины, Пулкова и других местах под Ленинградом и в самом городе. Работали в любую погоду под постоянными бомбежками и артобстрелами.

Ночью дежурили на крышах заводских корпусов в специально оборудованных будках гражданской обороны. Выявляли вражеских сигнальщиков, наводящих немецкие самолеты на бомбежку городских объектов, гасили зажигалки.

Хотя мы были в то время подростками, но порученные задания выполняли с большой ответственностью. За это наши ребята, в том числе и я, были награждены медалью "За оборону Ленинграда".

В марте 1942 года наше училище эвакуировали в Куйбышев. Меня направили на оборонный завод им. Фрунзе. Работал токарем в цехе №18, делал детали для военных самолетов.

От завода меня направили в 2-годичную юридическую школу. Окончив ее, работал юристом в прокуратуре.

К сожалению, подорванное блокадой здоровье не позволило остаться на этой работе. Подлечившись, продолжил трудиться, но уже на Куйбышевской железной дороге - начальником отдела кадров 19-й дистанции пути.

В 1953 году решением бюро Кировского райкома партии был откомандирован пропагандистом в аппарат райкома. Курировал парт-организации завода "Прогресс". Часто выступал с лекциями и докладами перед коллективами закрепленных организаций.

Анна Ивановна Кириллова. Родители мои из крестьян. Папа, Иван Иванович, работал в колхозе. Мама, Татьяна Ферапонтовна, занималась домашним хозяйством. Семья была большая - десять детей. Жили трудно. Поэтому, когда я окончила 7-й класс, брат с согласия родителей отвез меня в Ленинград.

Анна Ивановна Кириллова. Родители мои из крестьян. Папа, Иван Иванович, работал в колхозе. Мама, Татьяна Ферапонтовна, занималась домашним хозяйством. Семья была большая - десять детей. Жили трудно. Поэтому, когда я окончила 7-й класс, брат с согласия родителей отвез меня в Ленинград.

Поступила в Ремесленное училище №1 учиться на токаря. Но к занятиям приступить не успела - началась война. Я оказалась в блокадном Ленинграде - одна, без родных.

Нас, группу ремесленников, направили на Адмиралтейский завод, где я стала работать токарем. Растачивала отверстия в заготовках для бомб. Детали были очень тяжелые, мы с ними не справлялись. Поэтому устанавливал заготовку на станок подсобный рабочий.

Город страшно бомбили - по несколько часов днем и ночью. По сигналу тревоги мы укрывались в бомбоубежище. Позже за нами закрепили участки, и мы, отработав в цехе, поднимались на крыши и наравне со взрослыми сбрасывали оттуда зажигательные бомбы. Опаснее воздушных налетов были артобстрелы.

4 марта 1942 года нас вывезли по Ладожскому озеру. На мое счастье мы проехали благополучно. До Краснодара добирались около месяца. Железнодорожные пути были забиты военными эшелонами. Многие блокадники до места эвакуации не доехали - умерли в дороге от истощения и болезней.

4 марта 1942 года нас вывезли по Ладожскому озеру. На мое счастье мы проехали благополучно. До Краснодара добирались около месяца. Железнодорожные пути были забиты военными эшелонами. Многие блокадники до места эвакуации не доехали - умерли в дороге от истощения и болезней.

В Краснодаре я несколько месяцев лечилась в госпитале. Но и здесь фашистские самолеты бомбили город. Поэтому в мае 1942 года, ночью, нас эвакуировали в г. Куйбышев.

Так я попала на завод им. Фрунзе в цех №8. Проработала на станках 40 лет - токарем, фрезеровщицей, револьверщицей.

Молодежь объединялась в молодежно-комсомольские бригады. У нас бригадиром сначала была москвичка Мария Анисимова, потом Костя Поляков. Взаимовыручка и взаимозаменяемость в бригаде были на первом месте.

Так было и у нас с моей сменщицей Надей Агаповой. Занимались и рационализаторством. Помню бились как-то над одной деталью, не могли достичь технологической точности. Я предложила развертку - чистота обработки улучшилась.

На заводе им. Фрунзе нас, блокадников, было 500 человек. В их числе В.А. Яковлев - впоследствии председатель завкома; В.И. Цибульский - он стал секретарем заводского комитета ВЛКСМ, а позже главным инженером завода; Иван Тихонович Лазарев, впоследствии тоже руководил завкомом; Дуся Губская, Оля Прохорова, Клара и Константин Тисляренко, Соколова Наташа... Все мы приехали в Куйбышев обессиленные и измученные блокадой.

Александра Васильевна Ковалева. Для нас, встретивших и переживших Великую Отечественную, время разделилось на "до" и "после" нее. До войны наша семья, да и почти весь наш народ жили небогато. Но какое было безоблачное, счастливое у менядетство стараниями мамы Марии Фоминичны Пучко.

Мои детство и юность прошли в Ленинграде - красивейшем городе мира, насыщенном музеями, театрами, изяществом архитектурных ансамблей, богатством пригородных парков. Там у меня возникла любовь к прекрасному и осталась на всю жизнь.

Война разрушила многое. Блокадный голод унес жизнь моей любимой мамы, дорогих родных дядей, двоюродных сестер и братьев. Остались с братишкой круглыми сиротами. Мне пришлось поступить в ремесленное училище, а братика определить в детский дом.

Весна 1942 года. Солнечно, а мне все кажется пустым и хмурым. Из разрушенной квартиры пришлось переселиться в общежитие училища. В 15 лет началась трудовая жизнь. Работала в заводских мастерских. Быстро выучилась токарному ремеслу. Изготавливала штуцеры для оружия. Это было интересно и даже отвлекало от голода. Хотелось сделать все, что возможно для фронта, для победы.

Кроме работы, мы, ремесленники, дежурили на крышах, убирали город от нечистот.

Питались по рабочей карточке, но есть хотелось всегда. Душа болела за братишку. Немного сэкономив хлеба, я его навещала. В детдоме он, двенадцатилетний паренек, тоже не бездельничал. Там его научили ремонтировать обувь, шить варежки для солдат.

В середине лета 42-го пошли разговоры об эвакуации. Уехать без брата я не могла и забрала его из детдома. Не помню как, но, несмотря на неподходящий возраст, мальчика приняли в ремесленное училище. И мы смогли эвакуироваться вместе.

Врезался в память эпизод во время эвакуации. Переехали через Ладожское озеро на катерах. Когда нас высадили, мы увидели бочки с селедкой, принадлежащие военной базе. Голодные, мы бросились к ним и пытались вытащить рыбу. У многих это не получилось - так плотно она была в них уложена. Тут я поняла смысл поговорки "набито как в бочки селедки". Некоторым все же удалось рыбу выхватить и поесть. Соленую селедку запивали холодной водой из озера. Результат плачевный - дистрофический понос.

Ехали мы долго. До Ярославля поездом, потом пароходом по Волге дней двадцать. В памяти от этого трудного путешествия почти ничего не осталось - только смешанные ощущения безразличия и тревоги, будто передаваемые неспокойным движением по реке.

В конце июля 1942 года прибыли в Куйбышев. Помню тоскливые взгляды прохожих, когда мы, худенькие подростки-блокадники, шли через площадь перед железнодорожным вокзалом. К некоторым подходили взрослые и предлагали идти к ним жить.

Нас накормили в столовой и прямо в день приезда отправили через Самарку в совхоз "Рубежное". Там уже жили эвакуированные. Жилья не было, и для нас освободили половину коровника. Кроватями были кормушки, наполненные сеном.

Позже мы устроили постели из ящиков, которые установили на полу и накрыли соломой. Так и жили целое лето - в одной половине коровы мычат, в другой мы песни под мандолину слушаем. Один мальчик, не помню уже, как его звали, пел очень здорово. Даром хлеб, конечно, не ели - работали на колхозных полях. Не ныли, молодой задор был, но безобразничать и в голову не приходило.

Осенью перевели нас в город. Учились мы уже в Ремесленном училище №7, где директором был Дмитрий Федорович Криволуцкий - замечательный и мудрый педагог.

Первое время наше общежитие находилось на территории 4-го ГПЗ, в 10-м корпусе. Мы жили на третьем этаже, а на 2-м грохотали работающие станки.

В 1943-м я окончила училище и получила профессию слесаря-инструментальщика 4-го разряда. Нас, 200 ленинградцев, направили работать на 35-й завод - ныне это "Авиаагрегат".

Здесь я проработала с 1943 по 1986 год. Начинала с фрезеровщицы, потом работала контролером, пирометристом, техником-электриком, конструктором, ведущим инженером отдела главного энергетика.

Днем работала, а образование получала вечером - в вечерней школе, затем на вечернем отделении индустриального института.

Эвакуированная из Ленинграда, я прожила в общежитиях с 1942 по 1958 год - немало!

Анатолий Иванович Михайлов. Анатолий Михайлов 15-летним пареньком приехал в Ленинград из деревни Заречье Калининской области. Его направили в РУ №5 для обучения токарной профессии.

В 1940 году при крупных заводах по указанию правительства создавались ремесленные училища, куда съезжались по мобилизации ребята, окончившие 6-7 классов. В основном они были из сельской местности.

К началу Великой Отечественной войны Анатолий отучился год и собирался поехать на каникулы в родную деревню. Но не пришлось. Нападение фашистской Германии на нашу страну разрушило все планы. Ему, как и многим другим, суждено было пережить все кошмары осени и зимы первого года блокады, строить оборонительные сооружения вокруг города и в городе, дежурить на крышах, тушить зажигалки, работать по 12 часов на заводе.

Весной 1942 года вместе с РУ-5, истощенный голодом, он был эвакуирован на Большую землю. К началу сентября прибыли в город Куйбышев. Зачислили сверловщиком в цех №23 завода им. Фрунзе, который выпускал моторы для самолетов-бомбардировщиков ИЛ-2. Потребность фронта в таких самолетах была очень велика.

С самого начала Анатолий работал на сверлильных станках. Деталь весом в 60 кг сверлилась им сначала на одном станке, затем он вручную перекатывал ее на другой станок и снова обрабатывал: 50-60 таких деталей за рабочий день...

Работали по 12 часов, практически без выходных. В воскресный день отдыхала одна смена рабочих, другая же работала 24 часа - 12 часов за свою смену, 12 за отдыхающую. В таком напряженном рабочем ритме они встретили День Победы.

Антонина Семеновна Ерцко. Мы делали все, чтобы помочь фронту. Откуда только силы брались у изможденных людей! Все вынесли и перетерпели ленинградцы, но свой город врагу не отдали. Только в 1943 году вместе с Ремесленным училищем №41 я была эвакуирована в г. Куйбышев на Волгу, где проживаю и сейчас.

Десятки лет прошло, но тех горьких и героических лет не забыть, о них напоминает и медаль "За оборону Ленинграда". В истории Великой Отечественной ленинградская эпопея - одна из самых ярких, славных страниц, воочию показывающая, какой дорогой ценой досталась нам Победа.

Тем, кто родился после войны, сложно понять то, что пережило военное поколение. Можно только слушать рассказы тех, кто выжил, и постараться осознать, попытаться почувствовать, что они пережили, и сохранить это в памяти... И отдать дань вечного уважения и вечной благодарности. Те, кто пережил блокаду, были обычными людьми. Они сумели совершить невозможное - пережить ледяной ад. И не только пережить, но и остаться людьми. Они уходят, и вместе с ними уходит история. От нас зависит, чтобы она не ушла навсегда.

Дата добавления: 2021-12-10; просмотров: 72; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!