Педагог занимает позицию социального оптимиста

Педагогическое взаимодействие как основа образовательного процесса в ДОУ

• Педагогическое взаимодействие в современных исследованиях (определение)

• Структура педагогического взаимодействия

• Характеристики педагогического взаимодействия (педагогическое взаимодействие как условие воспитания и развития ребенка в группе ДОУ)

• Диагностика педагогического взаимодействия

«Воспитание – это прежде всего постоянное духовное общение учителя и ребенка» (В.А.Сухомлинский)

Педагогическое взаимодействие, его виды:

• Субъект-объектное(педагогика подавления, насилия и принуждения)

• Субъект-субъектное (отказ от удобной позиции «сверху» в пользу позиции «рядом, вместе»)

Подходы к педагогическому взаимодействию:

• До середины 80-х годов 20 века: общение воспитателя с ребенком, как живого, естественного человека с таким же человеком рассматривалось как «опасный непедагогический нонсенс»(Е.М.Торшилова, Т.В.Морозова).

• Педагогическое взаимодействие как межличностное, развивающее и развивающееся общение (С.А.Смирнов, Н.Ф.Радионова, М.И.Рожков, Л.В.Байбородова и др.).

Стороны педагогического взаимодействия:

- непосредственно коммуникативная;

- интерактивная;

- перцептивная (А.В.Батаршев, В.Хохлова, А.Штефан, Г.М. Андреева).

Компоненты педагогического взаимодействия:

• Когнитивный- знание личностных особенностей друг друга, лучших сторон ребенка;

|

|

|

• Эмоциональный - понимание, принятие трудностей и забот друг друга, понимание мотивов поведения друг друга;

• Поведенческий - помощь, подстраховка, поддержка друг друга, изменения способов поведения и действий «навстречу» интересам другого (Н.Н.Обозов, М.И.Рожков, Л.В.Байбородова).

Характеристики педагогического взаимодействия

• носит субъект – субъектный характер (С.Н.Батракова);

• педагог относится к ребенку как к равному;

• педагог занимает позицию социального оптимиста (О.С.Газман);

• педагог доверяет воспитаннику самостоятельно действовать (О.С.Газман, Л,А,Петровская, А.С.Спиваковская);

• педагог готов (имеет установку) организовывать развивающее и взаиморазвивающее взаимодействие (Н.Ф.Радионова, Л.А.Петровская, А.С.Спиваковская);

• педагог – верный пример для ребенка (Н.Ф.Радионова);

• отношения между педагогом и ребенком - межличностные (Н.Ф.Радионова);

• происходит систематическое усовершенствование, повышение уровня взаимодействия, углубление и упрочнение межличностных связей (Е.Л.Федотова);

• педагог ощущает ответственность перед будущим и за своих воспитанников (Я.Корчак, Н.Б.Горелышева);

• педагог любит своих воспитанников (Н.Б.Горелышева).

|

|

|

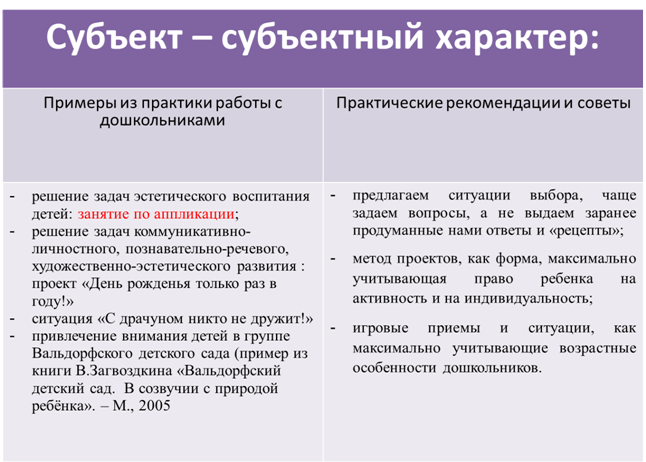

Субъект – субъектный характер

• Уважение

• Отношение как к равному, равноинтересному

• Учет индивидуальных и возрастных особенностей

Педагог относится к ребенку как к равному

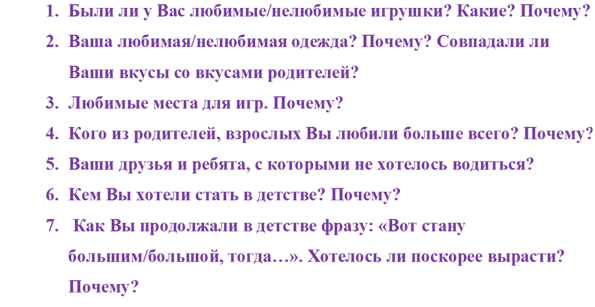

• Эмпатия и идентификация – помнит себя в возрасте воспитанников

• Уважение

• Отказ от позиций «сверху», «мне виднее», «я опытнее».

Книги в помощь:

Гиппенрайтер Ю.Б. «Продолжаем общаться с ребенком ТАК?»

Гиппенрайтер Ю.Б. «Общаться с ребенком КАК?»

Леви Владимир «Новый нестандартный ребенок»

«Ты – сообщения»

Если вы хотите понять ребенка, помочь ему справиться с переживанием, дурным сообщением, активно слушайте его. Слушать активно – значит возвращать в беседе ребенку то, что он проведал сам, но обозначив чувства. При этом важен зрительный контакт, а также важно, чтобы ваша фраза была утвердительной (не вопрос), после которого следует пауза:

Ребенок: «Никогда больше не подойду к ним!» (дети не хотят брать его в свою игру).

Взрослый: «Тебе обидно» (пауза).

Ребенок: (успокаиваясь) «Да, ведь я хочу с ними играть».

«Я – сообщение»

Если вы хотите высказать ребенку свои негативные переживания, которые возникли из-за его поведения, то сделайте это. Но говорите о себе, а не о его проступке, используя в речи «Я – сообщения» вместо «Ты – сообщений». Т.е. говорите о себе, сообщайте о своем переживании, чувстве: «Я не люблю, когда дети ходят растрепанными» вместо «Неужели трудно тебе было причесаться?», «Мне мешает шум» вместо «Вы не можете потише?»

|

|

|

«Никогда больше не подойду к ним!» - Ты-с. – «Тебе обидно»

«У меня не получается, не получается ничего!» -

«Ну, когда же мама придет? Устал ждать уже!»

«Это все Лешка! Он за собой никогда ничего не убирает!» - Я-с. «Я не люблю, когда в группе беспорядок»

«Не буду я клеить эту уродскую ракету!»

Влетает в группу: «А я сегодня лучше всех все сделал!»

Ребенок роняет кружку, разливает молоко: «Ой! Моя крружечкааа!»

Вопросы к размышлению:

Педагог занимает позицию социального оптимиста

• вера в сильное и положительное в ребенке;

• акцент на успехах и достижениях, а не на промахах;

• «Эффект Пигмалиона» - акцент на успехах и достижениях;

• «Ты молодец!» - эффективное поощрение;

• Неуверенный ребенок и подавляющее взаимодействие – отказ от ярлыков.

Педагог доверяет воспитаннику самостоятельно действовать:

- вера в силы ребенка;

- страхующее доверие;

- предоставление разумной свободы.

|

|

|

- подстраивающийся тип поведения – свобода действий, признание права на активность: четыре зоны свободы по Ю.Б.Гиппенрейтер;

- привлечение детей к эстетизации среды в ДОУ (украшаем коридор, сами «строим» уголок изодеятельности);

- «можно» и «нельзя»: зоны свободы в группе детского сада;

- «ножницы не игрушка!»;

- проект в детском саду: готовый сценарий или свободная деятельность детей?;

- проекты детских садов Реджио Эмилия – осуществление гибких проектов.

- помощь при необходимости (ребенок просит, ему требуется показ действий).

Зеленая зона: Включает все то, что разрешается делать ребенку по его собственному усмотрению и желанию – в какие игрушки играть, в какой кружок записаться, с кем дружить…

Желтая зона: относительная свобода, Ребенок может принимать решения сам, но в рамках установленных правил – можно гулять в своем дворе, но дальше не уходить…

Оранжевая зона: Действия ребенка, которые не приветствуются, но в виду особых обстоятельств допускаются – ребенок напуган страшным сном и мама берет его к себе в постель…

Красная зона: Действия ребенка неприемлимы ни при каких обстоятельствах – нельзя бить, щипать или кусать кого-либо, играть с огнем, ломать вещи, обижать маленьких...

Педагог – верный пример для ребенка:

- воспитывающий поступок;

«Воспитание происходит всегда, даже тогда, когда вас нет дома» А.С.Макаренко;

- авторитет «Воспитание детей есть только самосовершенствование…» Л.Н.Толстой;

- двойные стандарты;

- ответственность.

- Заболел ребенок из группы проект «Мы скучаем» - быть и участвовать в организованной деятельности наравне с детьми (совместная деятельность);

- воспитание эстетического отношения в миру: опережающая реакция взрослого на красоту – искать в ежеминутно возникающих ситуациях воспитательный и развивающий потенциал.

Отношения между педагогом и ребенком – межличностные:

- формально-ролевое взаимодействие – малоэффективно;

- готовность вступить в диалог;

- готовность проявить свою индивидуальность;

- интерес к личности ребенка.

- «Маленькие чудеса» - момент радости – стремиться узнать о воспитанниках больше (не от родителей, а от них самих);

- «Какие наклейки дарить за успехи?» - наблюдать, спрашивать мнение;

- «Приятные сюрпризы» - дарить «чуть больше времени», чем «положено» по должности;

- «Восемь объятий в день»;

- «Письмо ребенку» Ш.Амонашвили – пожелания на лето, пожелания выпускникам;

«Привет, ____! Пишу тебе я, твоя воспитательница________. Я хочу пожелать тебе отличного лета. Пусть оно будет веселым и интересным! Буду ждать с нетерпением встречи с тобой! Не забудь нарисовать ответ!»

Диагностика педагогического взаимодействия:

• Самодиагностика (опросники, тесты);

• Проективные методики – оцениваем «глазами ребенка»;

• Наблюдение

Диагностический экспресс-опросник для воспитателей

Цель опросника:изучить уровень развития компонентных характеристик педагогического взаимодействия воспитателя с детьми, выделенных Н.Н.Обозовым, М.И.Рожковым, Л.В.Байбородовой.

«Я не могу уделять внимание каждой проблеме каждого ребенка».

Самодиагностика развития основных компонентов педагогического взаимодействия воспитателей с детьми 6-7 лет (модифицированный вариант анкеты Л.В. Байбородовой).

Цель диагностики:выявить особенности развития основных компонентов педагогического взаимодействия в ходе их самооценки.

«Дети пытаются подражать мне»

«Я тщательно планирую работу с детьми»

«Мнение детей является для меня важным»

Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1327; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!