Определение длины регенерационного участка. Размещение регенерационных пунктов НРП на ответвлении.

Максимальная длина участка регенерации рассчитывается по формуле:

(3.7)

(3.7)

км

км

(3.8)

(3.8)

Мбит/с

Мбит/с

дБ

дБ

Для системы передачи ИКМ-480 при работе по кабелю с одной четвёркой определяем номинальную длину регенерационного участка:

(3.9)

(3.9)

где:  - переходное затухание на дальнем конце (для участка номинальной длины нормированного значения равное 80 дБ);

- переходное затухание на дальнем конце (для участка номинальной длины нормированного значения равное 80 дБ);

- защищенность полезного сигнала от помех на входе регенератора (для обеспечения работы регенератора

- защищенность полезного сигнала от помех на входе регенератора (для обеспечения работы регенератора  , необходимое значение 22.2 дБ);

, необходимое значение 22.2 дБ);

Q – запас, который учитывает собственные ошибки работы регенератора равное 3 дБ.

км

км

Выбор реальной длины регенерационного участка осуществляется путём сравнения максимальной и номинальной длин и выбираем меньшее значение  км, при этом выбранное значение целесообразно уменьшить на 2% от номинальной длины с учётом того, чтобы длина усилительного участка существующей аналоговой системы передачи К-300 была бы кратной длины регенерационного участка, т.е. чтобы каждый второй НРП попадал в НУП, в целях экономии.

км, при этом выбранное значение целесообразно уменьшить на 2% от номинальной длины с учётом того, чтобы длина усилительного участка существующей аналоговой системы передачи К-300 была бы кратной длины регенерационного участка, т.е. чтобы каждый второй НРП попадал в НУП, в целях экономии.

Для определения защиты полезного сигнала от помех на вход регенератора воспользуемся формулой:

(3.10)

(3.10)

дБ

дБ

|

|

|

(3.11)

(3.11)

дБ

дБ

Определим количество регенерационных участков из следующей формулы:

(3.12)

(3.12)

Определяем количество необслуживаемых регенерационных пунктов исходя из формулы:

(3.13)

(3.13)

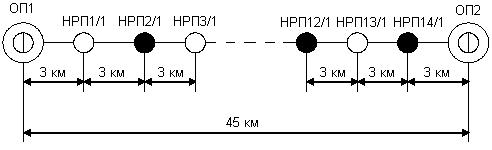

Рисунок 3.2 Размещение усилительных пунктов

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

Схема организации связи на ответвление

Рисунок 4.1 Схема организации связи АЛП К-300

НУП – необслуживаемый усилительный пункт;

ОП – оконечный пункт;

УСС – участковая служебная связь;

ПСС – постанционная служебная связь;

ТК – телеконтроль .

Разработка схемы организации связи с использованием ЦСП-ИКМ

Рисунок 4.2 Схема организации связи ЦСП ИКМ-480

НРП – необслуживаемый регенерационный пункт;

ОП – оконечный пункт;

АЦО-30 – аналого-цифровое оборудование;

СВВГ – стойка вторичного временного группообразования;

СТВГ – стойка третичного временного группообразования;

|

|

|

ОЛТ – оборудование линейного тракта;

УСС – участковая служебная связь;

ПСС – постанционная служебная связь;

ТК – телеконтроль.

Оценка качества линейного тракта

Переходные помехи собственные шумы корректирующих усилителей регенераторов вызывают появление цифровых ошибок в сигнале на входе приемной станции. Влияние цифровых ошибок на телефонную передачу отличается от влияний шумов в аналоговых системах. Каждая ошибка декодирования в такте приема оконечной станции приводит к быстрому изменению аналогового сигнала, вызывая неприятный треск в телефоне для абонента.

Эсперементально установлено, что заметные трески возникают вместе с ошибками в двух старших разрядах кодовой группы ИКМ сигнала. Качество связи рассчитывается удовлетворительно, когда в каждом из каналов ТЧ рассматривается не больше одного блеска в минуту.

Когда частота дискретизации 8 кГц, то в линейном тракте передаётся за 1 минуту 8000х60=480000 кодовых групп. Считая что вероятность ошибки к любому символу одинакова, то вероятность ошибки ко всему линейному тракту, при условии, что за минуту не больше одного из 960000 символов будет принято ошибочно и должно быть:

|

|

|

С целью обеспечения более высокого качества передачи МККТТ предлагал по поводу разработки цифровых систем пользоваться нормой вероятности ошибок на 1 км цифрового линейного тракта  1 км. В этом случае допустимая вероятность ошибки для линейного тракта длиной L определяется:

1 км. В этом случае допустимая вероятность ошибки для линейного тракта длиной L определяется:

Ошибки в разных регенераторах возникают практически независимо друг от друга, поэтому вероятность ошибки в цифровом линейном тракте можно определить как сумму вероятности ошибок по отдельным участкам. Ожидаемая помехоустойчивость определяется вероятностью ошибки на всей длине линейного тракта и определяется формулой:

После выполнения расчётов необходимо сравнить величину ожидаемой ошибки и величину допустимой ошибки:

Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 854; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!