Тактильная коммуникация (такесика) и проксемика

В организации взаимодействия учитель-ученик.

Что такое такесика? Это слово является однокоренным с понятием «тактильный», произошедшего от латинского tactilis – осязаемый. То есть, такесика – это невербальное средство общения, основанное на осязаемых сигналах, передаваемых друг другу людьми.

Такесика изучает прикосновения в ситуации общения: рукопожатия, поцелуи, дотрагивание, поглаживание, похлопывание, отталкивание и пр.

Люди прикасаются друг к другу по разным причинам, разными способами и в разных местах. Исследования показывают, что разнообразные прикосновения необходимы человеку, поскольку стимулируют и регулируют его общение с другими.

Доказано, что они являются биологически необходимой формой стимуляции, особенно для детей из неполных семей, которым педагог замещает недостающего родителя. Погладив по голове шалуна или обиженного, вы иногда достигаете большего, чем всеми выбранными средствами, вместе взятыми. Право на это имеет только тот педагог, кто пользуется доверием воспитанников. Использование динамических прикосновений определяется рядом таких факторов, как статус, возраст, пол учащихся и учителей (Мижирикова В. А., Ермоленко Е. М. [126]).

В общении с детьми очень важно использовать прикосновения (тактильная коммуникация). Прикосновением можно установить контакт, привлечь внимание, выразить свое отношение к ребенку. Бывает, сидит ученик на экзамене в растерянности, лоб в испарине, дрожит от страха, а учитель подойдет, обнимет рукой за плечи, скажет на ухо ободряющие слова, глядишь — и воспрянул духом “мученик науки” [170].

|

|

|

Передвигаясь по классу, учитель может коснуться руки или плеча отвлекшегося ученика и тем самым привлечь его к работе, может прикосновением отметить удачный ответ, успокоить возбужденного. Особенно важно использовать прикосновения к ребенку родителям, ведь такие прикосновения не вызывают настороженности, не создают неудобства, как иногда в общении с чужими людьми.

Учителю нельзя злоупотреблять прикосновениями — ребенок находится в зависимой ситуации и не может позволить себе уклониться в случае, если прикосновения ему неприятны. Способствуют контакту мягкие и спокойные, как бы случайные, прикосновения. Прикосновения, несущие оттенок силы, давления, могут оттолкнуть ребенка.

Но не всегда педагог входить в «интимное пространство» для решения той или иной проблемы в учебно-воспитательном процессе. Зонирование коммуникативного пространство класса не всегда в поле зрения учителя либо этому не придается особого значения, и как результат, может возникать непонимание, обида, безразличие со стороны ученика к педагогу и его не желание активно работать на уроке. Знание проксемики позволяет устранить многие причины негативного коммуникативного сценария в общении с обучающимися.

|

|

|

Проксемика изучает, в частности, влияние на общение пространств с фиксированными отношениями (архитектуры), с полуфиксированными отношениями (расстановка мебели) и динамических пространств (расположение собеседников в пространстве в процессе коммуникации).

Проксемика объединяет следующие характеристики: расстояния между коммуникантами при различных видах общения, их векторные направления. Нередко в область проксемики включают тактильную коммуникацию (прикосновения, похлопывание адресата по плечу и т. д.), которая рассматривается в рамках аспекта межсубъектного дистантного поведения.

Проксемические средства также выполняют разнообразные функции в общении. Так, например, тактильная коммуникация становится чуть ли не единственным инструментом общения для слепоглухонемых (чисто коммуникативная функция). Средства проксемики также выполняют регулирующую функцию при общении. Так, расстояния между коммуникантами во время речевого общения определяются характером их отношений (официальные / неофициальные, интимные / публичные). Кроме того, кинесические и проксемические средства могут выполнять роль метакоммуникативных маркеров, отдельных фаз речевого общения. Например, снятие головного убора, рукопожатие, приветственный или прощальный поцелуй и т. п. (Почепцов Г. Г. [162, с 52—53]).

|

|

|

В зависимости от времени суток, наполненности помещения и собственного физического состояния человек может занимать в помещении разные места. Людям свойственно стратифицировать пространство, надевая на него незримую сетку координат и маркеров, которые позволяют судить о социальном положении, установках и самооценке.

Американский психолог Э. Холл, один из первых в области изучения пространственных потребностей человека, в 1969 году издал книгу “Молчаливый язык”. Он же ввел термин “проксемика” (от англ. proximity – близость). Это та дистанция, которую соблюдают люди, и это – биологическая закономерность.

Каждый человек имеет определённую территорию, считаемую им личной. Расстояние при общении зависит от многих факторов (происхождение, культура, личные предпочтения). При слишком малом или большом расстоянии люди могут испытывать неловкость и дискомфорт [163].

|

|

|

Выделяются четыре основные дистанции, которыми руководствуется большинство людей во время общения: интимная, личная, социальная и публичная.

Интимная дистанцияможет быть ближней, выражаясь прикосновением, и дальней – на расстоянии от 15 до 50 см. Ближняя интимная дистанция в деловой жизни предполагается во время рукопожатий, приветствий и прощаний. Во всех остальных случаях устанавливается дальняя дистанция – 50 см.

Личная дистанция – это деловое общение на расстоянии от 60 см до 1,2 м, к которому прибегают во время ведения бесед, переговоров, подписания контрактов. Такое расстояние ни к чему не обязывает и вместе с тем располагает к продолжению контакта.

Социальная дистанция – от 1,2 до 2,5 м – устанавливается в случаях, когда общение происходит с незнакомым человеком. На таком расстоянии директор принимает секретаря, других служащих, подчеркивая строго деловое общение. Подобная дистанция удобна, когда длительное общение нежелательно: можно отвести от собеседника взгляд, и на таком расстоянии это будет означать прекращение разговора.

Публичная дистанцияпредполагает расстояние от 3,5 до 7,5 м. Она идеально подходит для выступлений на совещаниях, семинарах. Публичная дистанция – это расстояние от сцены до публики, характерное для театра; от трибуны до участников совещаний, собраний.

Организация и угол общения также являются важными проксемическими компонентами невербальной системы. Исследователи Григорьева Т. Г., Усольцева Т. П. [47] определяют ориентацию как расположение общающихся по отношению друг к другу, которое может варьироваться от положения «лицом к лицу» до расстояния «спиной к спине». При беседах за столом ориентация партнеров определяет зачастую характер общения.

Известно, в частности, что размещение за столом рядом способствует нормальной совместной работе, сотрудничеству; размещение по диагонали создает ощущение непринужденности, определенной степени свободы; позиция лицом к лицу (напротив) может усилить напряженность и контроль друг за другом, вызывать на конфликт.

К проксемическим средствам общения относится ориентация учителя и учащихся в момент обучения и дистанция между ними. Норма педагогической дистанции определена следующими расстояниями:

· персональное общение учителя с учащимся — от 45 до 120 см;

· официальное общение в классе — 120 — 400 см;

· публичное общение при выступлении перед аудиторией — 400 -750 см. (Мижерикова В. А., Ермоленко М. Н. [126]).

Изменяя как свое положение в пространстве, так и регулируя взаимное расположение других участников, а также необходимых предметов, педагог может вносить изменения в ход педагогического процесса и инициировать изменения в педагогической культуре общения (Двинянинова Г. С., Девяткова С. Н. [53] и др.).

Наблюдая за работой учителя на уроке, можно заметить, как отмечает Е. А. Петрова и Е. М. Юмашева [213] , что зона наиболее эффективного контакта – это первые 2—3 парты. Именно первые парты попадают в личную или даже интимную (если учитель стоит вплотную возле учеников) зону на протяжении почти всего урока. Остальные учащиеся, как правило, находятся на публичном расстоянии от учителя, согласно классификации зон общения по А. Пизу. Если педагог непринужденно перемещается по классу, то он, меняя дистанцию, достигает проксемического разнообразия и равенства в общении с каждым ребенком.

При рассмотрении пространства общения нельзя не затронуть и такого аспекта, как организационные условия обучения, в частности, размещение мебели (столов и стульев) в пространстве класса (Самоукина Н. В. [138], Цукерман Г. А. [202]). Так, Н. В. Самоукина отмечает, что мебель размещена в классной комнате таким образом, что стол учителя стоит перед классом и как бы противопоставлен ему. Такое организационное решение пространства класса, по мнению автора, закрепляет директивную воздействующую позицию учителя. Столы учащихся поставлены в несколько рядов и производят впечатление «общей массы». Находясь в таком классе, ученик чувствует себя «внутри класса», его частью. Поэтому вызов к доске и общение с учителем «один на один» являются факторами, вызывающими у ребенка неприятное и напряженное состояние.

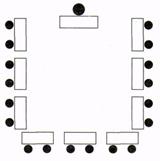

Обычно дети в школьном классе сидят так, как показано на схеме 1.

Схема 1. Традиционное расположение учеников в классной комнате

Давайте посмотрим на эту хорошо знакомую всем схему с точки зрения возможностей организации коллективного взаимодействия детей в процессе обучения. Несложно заметить, что при таком расположении учебных мест каждый ученик способен взаимодействовать преимущественно с учителем, только с ним он может иметь полноформатный визуальный и речевой контакт. Данный вариант размещения учащихся не способен отключить механизм социальной фасилитации, но и взаимодействия детей в процессе обучения он не предполагает (Иванов В. Д., Иванова Е. В., Иванова А. В. [70]).

Данное расположение детей в школьном классе имеет многовековую историю и тесно связано с методической стороной учебной работы, традиционно осуществляемой в условиях классно-урочной системы. Эта схема жестко закрепляет главенствующее положение учителя. Каждый ученик "направлен" на учителя и ограничен в возможностях взаимодействия с одноклассниками. Кроме того, закрепленное за каждым ребенком место за той или иной партой указывает на определенный социальный ранг. Так, пребывание ученика на первой или последней парте в классной комнате и по сей день отражает и определяет степень его учебной успешности, его статус в коллективе сверстников, характер его отношений с учителем.

Н. В. Самоукина [138] предлагает организовать пространство класса иным образом, сделав его более демократичным: стол учителя ставится впереди по центру, а парты учащихся расположены полукругом на одинаковом расстоянии от стола учителя.

Стремясь разнообразить характер совместной учебной деятельности детей, педагоги (обычно это делается в старших классах школы, однако и младшие школьники любят работать таким образом) нередко прибегают к способу взаимного расположения учащихся на занятиях. Этот способ представлен на схеме 2. Он тоже относится к числу университетских изобретений, и наиболее приемлем для проведения других форм, напоминающих университетские семинары. Поскольку уроки-семинары не редкость в старших классах и часто проводятся при изучении предметов, ориентированных на коллективное обсуждение, этот способ расположения учебных мест весьма популярен.

Схема 2. Традиционное расположение учащихся на семинаре

Схема 2. Традиционное расположение учащихся на семинаре

Как несложно заметить, эта организация пространства значительно более демократична, чем предыдущая. Каждый участник видит всех и может общаться со всеми, все видят его и могут общаться с ним. Каждый может высказаться и быть услышанным не только учителем, но и участниками занятия. Однако подчеркнем, что место педагога здесь по-прежнему выделено особо. Это подчеркивает — педагог здесь глава, он ведет коллективное обсуждение. Следовательно, сама организация пространства подчеркивает его особую, доминирующую роль.

При такой организации пространства возникают как положительные, так и отрицательные стороны взаимодействия педагог-учащийся.

Организация пространства класса по принципу «Семинар»

| Положительные стороны | Отрицательное стороны |

| Активность обучающихся заметно возрастает | активность носит в основном деструктивный характер (эффект новизны, ощущение свободы, не подкрепленной ответственностью и самодисциплиной) |

| Ответы обучающихся часто адресовались уже не только педагогу, но и сверстникам. Обучающиеся активнее реагировали на отвечающих сверстников, и участвовали в обсуждении | чувствовали себя явно более раскованно, чем при традиционном размещении, не считали себя непременно обязанными строго следовать за учителем. |

Схема 3 предлагает сходный, но не идентичный предыдущему способ размещения участников, а, следовательно, она способна продуцировать несколько иной вариант взаимодействия. Главное ее отличие в том, что здесь педагог (либо учащийся-спикер) не доминирует. По характеру размещения он здесь не "главный", а "равный среди равных". Конечно, при желании его роль ведущего или арбитра практически может быть им сыграна, но она не подчеркивается самой организацией пространства.

Схема 3. Вариант размещения участников семинара

Данный вариант размещения очень результативен в плане не только активного включения механизма социальной фасилитации, но и в плане эффективной организации совместной деятельности в обучении. Коллективное обсуждение проблемы при таком варианте размещения обучающихся на занятиях создает максимально благоприятные условия для их взаимодействия. При таком размещении парт обучающийся оказывается постоянно на виду. Он уже не ощущает псевдозащищенности от того, что сидит боком к учителю и большинству одноклассников. Это способствует большей дисциплинированности и ответственности каждого.

Для групповой организации пространства могут быть разные варианты, которые показаны на следующих схемах 4 - 6.

Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 2800; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!