Расчет геологических и балансовых запасов

Количество нефти и газа в залежи, границы которой определены или заданы на основании каких-либо данных, составляют геологические запасы. Аналогичным образом могут быть определены геологические запасы природного газа.

Наиболее распространённый метод подсчета геологических запасов углеводородов – объёмный. Для нефтяной залежи объёмный метод основан на определении геометрического объёма залежи, объёма порового пространства, коэффициента начальной нефтенасыщенности пород, объёмного коэффициента нефти. Запасы нефти (Qн), т, геологические и балансовые определяются по формуле

Qн = F h m Kн.н ρн.д ηус × 10–3, (2.1)

где F – площадь нефтеносности, м2; h – средняя эффективная нефтенасыщенная толщина пласта, м; m – среднее значение коэффициента открытой пористости, дол. ед; Kн.н – среднее значение коэффициента начальной насыщенности пород нефтью, дол. ед; ρн.д – плотность дегазированной нефти, кг/м3; ηус – коэффициент усадки нефти (пересчетный коэффициент); ηус = 1/b, где b – объёмный коэффициент пластовой нефти, равный отношению объёма единицы массы нефти в пластовых условиях к объёму этой же нефти на поверхности (дегазированной нефти), дол.ед.

Запасы растворённого нефтяного газа Qг, м3

Qг = Гн×Vн пл, (2.2)

где Гн – газонасыщенность (количество растворённого газа) пластовой нефти, м3/м3; Vн.пл – объём нефти в пласте, м3;

|

|

|

Vн.пл= F h m Kн.н. (2.3)

Для газовой залежи объёмный метод имеет такую же основу, как и для нефтяной залежи, то есть определяется объём газа (Vг.пл) в залежи при начальных пластовых (давление, температура) условиях:

Vг.пл = F h m Kн.г, (2.4)

где Kн.г – коэффициент насыщенности пород газом, дол. ед.

Для определения объёма газа в поверхностных условиях (Qг) пластовый объём приводится к атмосферному давлению и стандартной или нормальной температуре:

Qг = (Рпл Т ст zст Vг.пл )/(Р Тпл zпл), (2.5)

где Рпл и Тпл – начальные пластовые давление и температура; Р0 и Тст – атмосферное давление и стандартная 293К (20 °C) температура; zст и zпл – коэффициенты сверхсжимаемости газа при стандартных (Р0, Тст) и пластовых (Рпл, Тпл) условиях. Можно принять zст ≈ 1, для определения zпл следует применить специальные графики или расчетные зависимости.

Для газоконденсатного месторождения (залежи) вместе с запасами газа определяются запасы газового конденсата (Qг), т:

Qг = Сг.к ×Qг × ρг.к × 10–3, (2.6)

где Сг.к – содержание конденсата в газе, м3/м3; ρг.к – плотность газового конденсата при стандартных условиях, кг/м3.

|

|

|

Часть геологических запасов нефти или природного газа по ряду причин может быть не вовлечена в процессы разработки, что учитывается при расчете и утверждении в Центральной комиссии по запасам (ЦКЗ). Поставленные на государственный баланс запасы называют балансовыми.

2.2. Расчет извлекаемых запасов нефти.

Коэффициент извлечения

Не все балансовые запасы нефти или природного газа могут быть извлечены из залежей при существующих технологиях их разработки. Например, значительная часть нефти не вытесняется из капиллярных и, тем более, субкапиллярных каналов (пор). Чем выше неоднородность продуктивных пластов и чем в большей мере проявляются при разработке залежей капиллярные и другие силы, препятствующие продвижению нефти или газа к забоям добывающих скважин, тем меньшая часть углеводородов может быть извлечена из продуктивных пластов.

Извлекаемые запасы нефти (Qн. изв)определяются из выражения

Qн.изв = Qбал × КИН. (2.7)

Нефтеотдача или газоотдача есть степень полноты извлечения нефти или природного газа из залежей. Коэффициент нефтеотдачи, или нефтеизвлечения (КИН) равен отношению извлеченного количества нефти к ее геологическим (балансовым) запасам. Таким же образом, но по отношению к природному газу определяется коэффициент газоотдачи. В общем случае КИН зависит от геолого-физических факторов (тип коллектора, проницаемость, толщина, неоднородность пласта, величина водонефтяной зоны, вязкость нефти и др.), технологических факторов (режим работы пласта, количество добывающих и нагнетательных скважин, их взаимное расположение, расстояние между скважинами и рядами, плотности сетки скважин), экономических (экономическое состояние и развитие отрасли и страны в целом, удаленность от экономически развитых районов, транспортная обеспеченность, наличие человеческих ресурсов и других факторов).

|

|

|

Академиком А.П. Крыловым предложено выражение, учитывающее зависимость коэффициента извлечения нефти (КИН) от геолого-физических и технологических факторов:

КИН = ηв · ηо = ηв · ηс · ηзав, (2.8)

где ηв – коэффициент вытеснения нефти из порового или порово-трещинного пространства горных пород водой или другими агентами; ηо – коэффициент охвата горной породы (пласта) процессом вытеснения; ηс – коэффициент сетки скважин (учитывает, что часть объема нефтенасыщенных горных пород не участвует в процессе вытеснения); ηзав – коэффициент заводнения или коэффициент использования подвижных запасов нефти (учитывает полноту извлечения из залежи подвижных запасов).

|

|

|

Произведение ηв × ηс выделяет в общих (геологических) запасах долю подвижной нефти; коэффициент ηзав показывает, какая доля этих подвижных запасов может быть извлечена из пластов в период разработки залежи из-за неравномерного продвижения фронта вытеснения нефти водой обводнение скважин происходит не мгновенно до 100 %, а постепенно; по экономическим соображениям эксплуатация добывающих скважин прекращается до достижения 100%-ной обводненности; из-за прорывов воды в скважины часть подвижных запасов остается неизвлеченной.

Известны другие методики определения КИН. Например, по методике института «Гипровостокнефть»

КИН = ηв · ηо = ηв · η1 · η2. η3 · η4 · η5, (2.9)

где η1 –коэффициент, учитывающий вязкость нефти и предельную обводнённость; η2 – коэффициент сетки скважин, учитывающий, неоднородность коллектора; η3, η4 – коэффициенты, учитывающие потери нефти в разрезающих и стягивающих рядах; η5 – коэффициент, учитывающий потери нефти в невырабатываемых (санитарные, залегание солей и др.) зонах.

По методике СибНИИНП

КИН = ηв. Kохв. Kзав, (2.10)

где Kохв – отношение объёма пустотного пространства пласта, охваченного фильтрацией, ко всему объёму пустотного пространства; Kзав – отношение промытой части порового объёма, первоначально насыщенного нефтью, ко всему первоначально нефтенасыщенному поровому объёму. Коэффициент заводнения характеризует потери нефти в объеме, охваченном процессом вытеснения, из-за прекращения ее добычи по экономическим соображениям при обводненности продукции скважин менее 100 % (от 95 до 99 %). Он зависит от неоднородности пласта, проницаемости, относительной вязкости и др.

По данным зарубежных исследователей,

КИН = ηв × Kохв. площ × Kохв. толщ , (2.11)

где Kохв площ – коэффициент, учитывающий охват заводнением по площади; Kохв. толщ – коэффициент, учитывающий охват заводнением по толщине пласта.

В настоящее время КИН проектируемых к разработке и разрабатываемых месторождений определяют на основе построения трехмерных геолого-гидродинамических моделей.

Коэффициент вытеснения нефти водой ηв или какими-либо реагентами определяется несколькими способами. Наиболее достоверный, но и трудоёмкий метод получения результатов – лабораторные исследования процесса вытеснения нефти на моделях, составленных из реальных образцов керна продуктивных пород с использованием моделей нефти данного месторождения. Коэффициент вытеснения характеризуется отношением объема вытесненной нефти из образца породы при бесконечной (длительной) промывке к первоначальному ее объему в этом образце, т.е. при обводнении выходящей продукции практически до 100 %. Он зависит от проницаемости, структуры пустотного пространства, физико-химических свойств нефти и вытесняющего агента, причем между коэффициентом вытеснения и проницаемостью пласта прослеживается тесная корреляционная связь.

Поскольку продуктивным пластам присуща изменчивость коллекторских свойств по площади и разрезу, определение значений ηв должно производиться на образцах, равномерно освещающих залежь или продуктивный пласт, с реальным диапазоном изменения коэффициента проницаемости. Для высокопроницаемых пластов коэффициент вытеснения достигает 0,8–0,90, в малопроницаемом коллекторе он может быть вдвое меньше. Эти особенности определяют способы расчета средних значений коэффициента вытеснения на различных стадиях изученности залежи. При подсчете запасов залежи, вводимой в разработку, ηв принимается равным среднему арифметическому значению из имеющихся определений по продуктивному пласту.

Широко используется метод оценки коэффициента вытеснения Kвыт и по эмпирическим формулам, полученным для других объектов разработки данного региона при сходных геолого-физических свойствах пород и флюидов. Для условий Пермского края установлены следующие зависимости:

для терригеных коллекторов

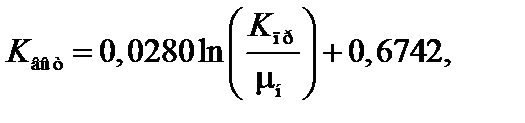

(2.12)

(2.12)

для карбонатных коллекторов

(2.13)

(2.13)

где Kпр – коэффициент проницаемости, мкм2; μн – вязкость нефти, мПа × с.

Коэффициент вытеснения при разработке залежи можно оценить по геофизическим исследованиям путем сопоставления и анализа результатов начальной и текущей нефтенасыщенности пород, по степени выработки участков рассматриваемого продуктивного пласта после его длительной эксплуатации.

Коэффициент охвата залежи процессом вытеснения нефти представляет собой отношение нефтенасыщенного объема пласта (залежи, эксплуатационного объекта), охваченного процессом вытеснения, ко всему нефтенасыщенному объему этого пласта. По разным причинам (неоднородность продуктивных пластов, особенности системы разработки, точечное расположение источников и стоков – забоев нагнетательных и добывающих скважин и др.) часть объема пласта не участвует в вытеснении нефти, что учитывается данным коэффициентом.

Коэффициент охвата входит в формулу по определению КИН и представляет собой произведение ряда коэффициентов, таких как коэффициент сетки скважин, коэффициент заводнения или коэффициент использования подвижных запасов нефти, коэффициент, учитывающий вязкость нефти и предельную обводнённость, коэффициент учитывающий неоднородность коллектора, коэффициенты, учитывающие потери нефти в разрезающих и стягивающих рядах, коэффициент, учитывающий потери нефти в невырабатываемых зонах.

Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 2814; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!