Луна - естественный спутник Земли

Урок №9. Природа тел солнечной системы. Планеты земной группы.

15. Общие характеристики планет. Физическая обусловленность их природы

В главе III мы ознакомились с составом Солнечной системы, узнали, что из числа тел, обращающихся вокруг Солнца, наибольшую массу имеют планеты. Кроме массы и размеров, на основе наблюдений астрономы уже давно установили для большинства планет периоды их вращения вокруг оси и наклон этой оси к плоскости планетной орбиты. Все эти характеристики во многом определяют физические условия на поверхности небесных тел. Так, размеры и масса планет определяют силу тяжести на поверхности, которая прежде всего указывает, может ли данная планета удерживать вокруг себя атмосферу. Молекулы, имеющие скорость большую, чем параболическая, покидают планету. В результате малые планеты и большинство спутников планет не имеют никакой атмосферы. У не очень массивной планеты атмосфера малоплотная; например, у Марса с меньшей силой тяжести на поверхности, чем у Земли, атмосфера более разреженная. У планет-гигантов, примером которых является Юпитер с большой силой тяжести, атмосферы плотные и содержат молекулярный водород, практически отсутствующий в атмосферах четырех планет, ближайших к Солнцу. Плотность атмосферы и ее химический состав определяют степень поглощения в ней излучения, идущего от Солнца. Температура поверхности плане-- ты зависит от ее расстояния до Солнца и наличия атмосферы. Вращение планеты, имеющей атмосферу, способствует выравниванию температур на ночном и дневном полушарии.

|

|

|

Изучение планет проводится как с помощью наземных астрономических инструментов, установленных в обсерваториях, так и с помощью космических аппаратов.

Четыре ближайшие к Солнцу планеты называются планетами типа Земли в отличие от планет-гигантов - Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Планеты в этих группах сходны между собой по физическим условиям. Это явление не случайное. Оно связано с историей образования и развития планет. Плутон еще мало изучен, по размеру и массе он близок к планетам земной группы.

Планета Земля

Строение

Многочисленные фотографии Земли, полученные с борта космических аппаратов (рис. 42 и 43), дают возможность увидеть три основные оболочки земного шара: атмосферу и ее облака, гидросферу и литосферу с ее природными покровами. Соответствующие этим оболочкам три агрегатных состояния вещества - газообразное, жидкое и твердое - являются привычными для нас, жителей Земли. Атмосферой обладает большинство планет Солнечной системы, твердая оболочка характерна для планет земной группы, спутников планет и астероидов. Гидросфера же Земли - уникальное явление в Солнечной системе, никакая другая из известных планет ею не располагает. Ведь для существования воды в жидком виде нужны определенные условия температуры и давления. Вода является весьма распространенным химическим соединением во Вселенной, но на других небесных телах мы встречаемся с водой главным образом в ее твердой фазе, известной и на Земле в виде снега, инея и льда.

|

|

|

Рис. 42. Земля над горизонтом Луны

Рис. 43. Фотография Земли, сделанная из космоса

Процессы, происходящие в литосфере, химический состав ее вещества несут на себе следы тех изменений, которые совершались в течение миллиардов лет. За счет энергии, выделяющейся при распаде радиоактивных элементов, происходило расплавление и дифференциация вещества. В результате легкие соединения, в основном силикаты, оказались сверху, в коре, а более тяжелые образовали центральную часть - ядро.

Толщина коры очень невелика: от 10 км под океанами до 80 км под горными хребтами. Ядро имеет радиус вдвое меньше радиуса планеты, а между ядром и корой располагается промежуточный слой - мантия Земли, состоящая из веществ, более плотных, чем в коре.

|

|

|

Результаты исследований, выполненных с помощью косми-, ческих аппаратов, показали, что внутреннее строение Луны и планет земной группы в общих чертах такое же.

Атмосфера

Газовая оболочка - атмосфера, окружающая Землю, содержит 78% азота, 21% кислорода и ничтожное количество других газов.

Нижний слой атмосферы называется тропосферой, которая простирается до высоты 10-12 км (в средних широтах). В ней с увеличением высоты температура падает. Выше - в стратосфере она остается почти постоянной, порядка - 40 °С. С высоты около 25 км температура земной атмосферы медленно растет вследствие поглощения ультрафиолетового излучения Солнца.

Почему в тропосфере температура с увеличением высоты падает?

Плотность атмосферы тоже уменьшается с высотой. Так, на . высоте около 6 км она в 2 раза меньше, чем у поверхности Земли, а на высоте в сотни километров в миллионы раз меньше. Выше, до нескольких радиусов Земли, имеется в основном водород с концентрацией частиц порядка тысяч атомов в объеме 1 см3.

В верхних слоях земной атмосферы солнечное излучение производит сильную ионизацию. Ионизованные слои атмосферы называются ионосферой.

Атмосфера отражает или поглощает большую часть излучения, приходящего к Земле из космического пространства. Например, она не пропускает рентгеновское излучение Солнца. Атмосфера предохраняет нас и от непрерывной бомбардировки микрометеоритами, и от разрушающего действия космических лучей - потоков быстро летящих частиц (в основном протонов и ядер атомов гелия).

|

|

|

Атмосфера играет важнейшую роль в тепловом балансе Земли. Видимое солнечное излучение может проходить через нее почти без ослабления. Оно поглощается земной поверхностью, которая при этом нагревается и излучает инфракрасные лучи.

Почему при ясной погоде ночью происходит наиболее сильное 7 похолодание?

Согласно современным представлениям только благодаря существованию гидросферы и атмосферы на Земле смогла возникнуть жизнь. Поэтому проблемы экологии, сохранения природы нашей уникальной планеты приобретают особое значение.

Магнитное поле

Магнитное поле Земли достаточно велико (около 5*10-5 Тл). С удалением от Земли индукция магнитного поля ослабевает.

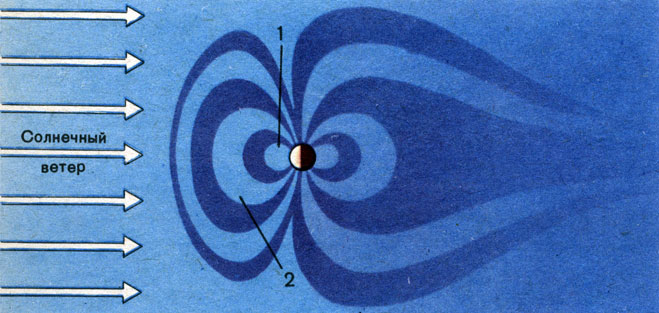

Исследование околоземного пространства космическими аппаратами показало, что наша планета окружена мощным радиационным поясом (рис. 44), состоящим из быстро движущихся заряженных элементарных частиц - протонов и электронов. Его называют также поясом частиц высоких энергий.

Рис. 44. Схема радиационного пояса Земли: 1 - внутренняя часть, 2 - внешняя часть

Внутренняя часть пояса простирается примерно на 500-5000 км от поверхности Земли. Внешняя часть радиационного пояса находится на высоте от 1 до 5 радиусов Земли и состоит в основном из электронов с энергией в десятки тысяч электронвольт - в 10 раз меньшей, чем энергия частиц внутреннего пояса.

Частицы, образующие радиационный пояс, вероятно, захватываются земным магнитным полем из числа частиц, непрерывно выбрасываемых Солнцем. Особенно мощные потоки частиц рождаются при взрывных явлениях на Солнце - так называемых солнечных вспышках. Поток солнечных частиц движется со скоростью 400-1000 км/с и достигает Земли примерно через 1 - 2 дня после того, как на Солнце произошла породившая его вспышка горячих газов. Такой усиленный корпускулярный поток возмущает магнитное поле Земли. Быстро и сильно меняются характеристики магнитного поля, что называется магнитной бурей. Стрелка компаса колеблется. Возникает возмущение ионосферы, нарушающее радиосвязь, происходят полярные сияния (рис. 45). Полярные сияния разной формы и окраски возникают на высотах от 80 до 1000 км. Их образование связано с тем, что в полярных областях частицы, двигаясь вдоль линий индукции магнитного поля, которые там почти перпендикулярны поверхности, проникают в атмосферу. Частицы бомбардируют молекулы воздуха, ионизуют их и возбуждают свечение, как поток электронов в вакуумной трубке. М. В. Ломоносов первым высказал догадку о том, что полярные сияния имеют электрическую природу. Цветовые оттенки полярного сияния обусловлены свечением различных газов атмосферы.

Рис. 45. Полярное сияние

Итак, мы выяснили, что на Земле и в ее атмосфере происходят разнообразные процессы, многие из которых связаны с Солнцем, отстоящим от нас на 150 млн. км, т. е. Земля не изолирована от космоса.

Луна - естественный спутник Земли

Физические условия на Луне

Луна - самое близкое к Земле небесное тело, и потому изучена лучше всего. Ближайшие к нам планеты находятся примерно в 100 раз дальше. Луна меньше Земли по диаметру вчетверо, а по массе в 81 раз. Средняя ее плотность 3,3*103 кг/м3, т. е. меньше, чем у Земли. Вероятно, у Луны ядро не такое плотное, как у Земли. На Луне нет атмосферы, смягчающей палящее солнечное излучение и защищающей от космических лучей и потоков микрометеоров. Нет там ни облаков, ни воды, ни туманов, ни радуги, ни зари с рассветом. Тени резкие и черные. Отсутствие на Луне водяных паров и атмосферы было подтверждено прямыми измерениями на ее поверхности. Небо на Луне даже днем было бы черное, как в космическом пространстве, но окружающая Луну разреженная пылевая оболочка немного рассеивает солнечный свет.

Частые удары метеоритов, падающих на лунную поверхность, дробят ее на мелкие осколки и пылинки. В условиях вакуума происходит молекулярное сцепление этой пыли в пористый шлакоподобный слой. Такая структура поверхностного слоя придает ему малую теплопроводность. В результате даже на небольшой глубине температура сохраняется постоянной, несмотря на ее сильные колебания снаружи. Огромные перепады температуры лунной поверхности от дня к ночи объясняются не только отсутствием атмосферы, но и продолжительностью лунного дня и лунной ночи, которая соответствует двум нашим неделям. Температура в подсолнечной точке Луны равна +120°С, а в противоположной точке ночного полушария - 170°С. Вот как изменяется температура в течение одного лунного дня!

Какие наблюдения Луны, которые может провести каждый, доказывают, что там происходит смена дня и ночи?

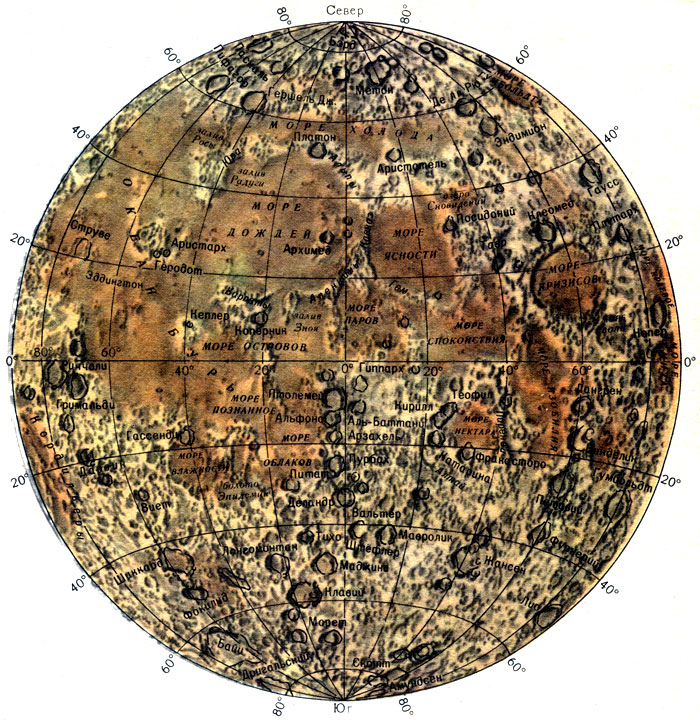

Рельеф

Уже со времен Галилея начали составлять карты видимого полушария Луны. Темные пятна на поверхности Луны были названы "морями". Это низменности, в которых нет ни капли воды. Дно их темное и сравнительно ровное. Большую часть поверхности Луны занимают более светлые возвышенности - "материки". Есть несколько горных хребтов, названных, подобно земным, Альпами, Кавказом и т. д. Высота гор достигает 9 км. Но основной формой рельефа являются кратеры. Их кольцевые валы высотой до нескольких километров окружают большие круглые впадины диаметром до 200 км, например Клавий и Шиккард. Всем крупным кратерам даны названия в честь ученых. Так, на Луне есть кратеры Тихо, Коперник и др.

В полнолуние в южном полушарии хорошо видны в сильный бинокль кратер Тихо диаметром 60 км в виде яркого кольца и расходящиеся от него радиаль-но светлые лучи. Их длина сравнима с радиусом Луны, и они тянутся, пересекая много других кратеров и темных впадин. Выяснилось, что лучи образованы скоплением множества мелких кратеров со светлыми стенами.

Лунный рельеф лучше изучать тогда, когда соответствующая местность лежит вблизи терминатора, т. е. границы дня и ночи на Луне. Тогда освещенные Солнцем сбоку неровности отбрасывают длинные тени и легко заметны. Очень интересно в течение часа проследить в телескоп за тем, как вблизи терминатора на ночной стороне загораются светлые точки - это вершины валов лунных кратеров. Постепенно из тьмы выплывает светлая подкова - часть кратерного вала, но дно кратера еще погружено в полный мрак, наконец обрисовывается весь кратер. При этом хорошо видно, что, чем меньше кратеры, тем их больше. Они часто расположены цепочками и даже "сидят" друг на друге. Позднейшие кратеры образовались на валах более старых кратеров. В центре кратера часто видна горка (рис. 46), в действительности это группа гор. Кратерные стены обрываются террасами круто внутрь. Дно кратеров лежит ниже окружающей местности.

Рис 46. Цирк Альфонс, в котором наблюдалось выделение вулканических газов (снимок сделан автоматической станцией вблизи Луны)

Вся поверхность Луны изрыта мелкими кратерами - пологими углублениями - это результат ударов мелких метеоритов.

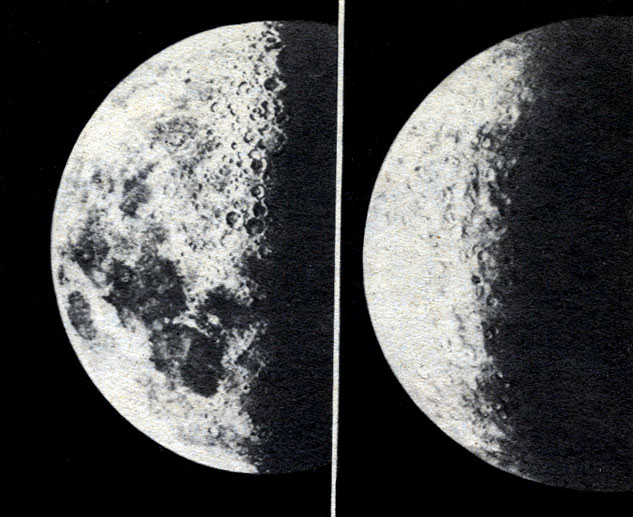

С Земли, как мы знаем, видно только одно полушарие Луны (рис. 47). В 1959 г. советская космическая станция, пролетая мимо Луны, впервые сфотографировала невидимое с Земли полушарие. Принципиально оно не отличается от видимого, но на нем меньше "морских" впадин (рис. 48). Теперь составлены подробные карты этого полушария на основании многочисленных фотографий Луны, выполненных с близкого расстояния автоматическими станциями, посылавшимися к Луне. Аппараты неоднократно опускались и на ее поверхность. В 1969 г. на поверхность Луны впервые опустился космический аппарат с двумя американскими астронавтами. К настоящему времени на Луне побывало шесть экспедиций астронавтов США, благополучно вернувшихся на Землю. Они ходили и даже ездили на специальном вездеходе по поверхности Луны, устанавливали и оставляли на ней разные аппараты, в частности сейсмографы для регистрации "лунотрясений", и привезли образцы лунного грунта. Советские ученые получили пробы лунных пород из разных мест при помощи автоматов, которые по команде с Земли брали пробу грунта и возвращались с ней на Землю.

Планеты земной группы

Планеты земной группы - Меркурий, Венера, Земля и Марс отличаются от планет-гигантов меньшими размерами, меньшей массой, большей плотностью, более медленным вращением, гораздо более разреженными атмосферами, малым числом спутников или их отсутствием.

В настоящее время исследование планет этой группы (как и Луны) носит комплексный характер и привлекает внимание не только астрономов, но и специалистов других профилей: геологов, геофизиков, топографов, радиоинженеров и др., которые используют для изучения планет методы, хорошо опробованные в земных условиях и позволяющие получать надежные сведения о строении их поверхности и атмосферы.

Меркурий

Это ближайшая к Солнцу планета, немногим больше Луны, но средняя плотность ее почти такая же, как и у Земли. Радиолокационные наблюдения обнаружили крайне медленное вращение Меркурия. Звездные сутки его, т. е. период вращения вокруг оси относительно звезд, равны 58,65 наших суток. Солнечные сутки на этой планете (т. е. промежуток времени между последовательными полуднями) составляют около 176 земных суток. Они равны двум меркурианским годам, так как один оборот вокруг Солнца Меркурий делает за 88 земных суток.

Атмосфера на Меркурии практически отсутствует. Поэтому дневное полушарие его сильно накаляется. В подсолнечной точке на Меркурии была измерена температура более 400°С. При такой температуре плавится свинец, олово и даже цинк.

Поверхность Меркурия усеяна кратерами так, что на фотографиях ее трудно отличить от поверхности Луны (рис. 50). Сходны они также отражательной способностью и теплопроводностью поверхностного слоя. Заметным различием является малое число впадин, подобных лунным "морям". Крупнейшая из них - море Зноя - имеет диаметр около 1300 км.

Рис. 50. Сравнение Луны и Меркурия в одинаковой фазе: Луна - слева, Меркурий - справа (масштаб этих фотографий неодинаков)

Венера

Эта планета лишь немногим меньше Земли по объему и массе. Еще Ломоносов и его современники обнаружили существование у Венеры атмосферы. Ломоносов правильно полагал, что она плотнее, чем земная. Венера окутана сплошным покровом белых облаков, прозрачным только для радиоволн. Радиолокационные наблюдения выявили, что Венера вращается вокруг оси в сторону, противоположную той, в которую вращаются все планеты (кроме Урана) и в которую она сама обращается вокруг Солнца. Солнечные сутки на ней составляют 117 земных суток.

Наклон оси Венеры к плоскости ее орбиты близок к прямому углу, так что северное и южное полушария всегда освещаются Солнцем одинаково.

С 1961 г. начались запуски к Венере советских автоматических станций. Некоторые станции имели аппараты, спускавшиеся на Венеру на парашюте, автоматические приборы которых измеряли характеристики ее атмосферы на различной высоте и у поверхности и передавали эти сведения по радио на Землю. Магнитного поля Венеры эти приборы не обнаружили. У поверхности они зарегистрировали температуру 470-480 °С и давление примерно в 100-раз больше атмосферного на Земле (≈107 Па). Выяснилось, что на 97% по массе атмосфера Венеры состоит из углекислого газа. Азот и инертные газы составляют лишь несколько процентов, кислород - около 0,1%, а водяной пар еще меньше.

В атмосфере Венеры зарегистрированы грозовые разряды. Крайне высокая температура в нижних слоях атмосферы Венеры и на ее поверхности в большой мере обусловлена так называемым "парниковым эффектом". Энергия солнечных световых лучей поглощается в нижних слоях и, излучаясь обратно в виде инфракрасных лучей, задерживается ее облачным слоем, как тепло в парниках. С высотой над поверхностью температура понижается, *и в стратосфере Венеры царит мороз.

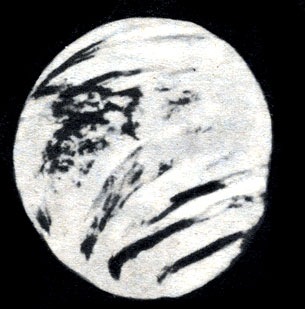

В видимых лучах облака Венеры совершенно однородны и белы, но в ультрафиолетовых отчетливо видна структура облачного слоя (рис. 51), говорящая о движениях газа, происходящих в верхних слоях атмосферы. Скорость ветров, составляющая всего несколько метров в секунду в нижних слоях атмосферы, на высотах около 50 км достигает 60 м/с. Через облака Венеры (состоящие, по-видимому, из капелек серной кислоты с небольшой примесью других химических соединений) поверхность планеты не видна. Радиолокационные исследования, проводимые как с Земли, так и с борта автоматических межпланетных станций, позволили изучить рельеф поверхности Венеры. На ней найдены горные хребты и кратеры.

Рис. 51. Фотография Венеры, окутанной облаками, полученная космической станцией

Анализ содержания радиоактивных калия, урана и тория в поверхностных породах Венеры показал их сходство с земными базальтовыми породами. Телевизионные камеры советских автоматических станций, опущенные на поверхность планеты, впервые в мире передали на Землю панорамы окружающей их безжизненной каменистой местности: в 1975 г.- в черно-белом изображении ("Венера-9 и -10"), а в 1982 г. - в цветном ("Венера-13 и -14"). Атмосфера Венеры изучалась при помощи научной аппаратуры, установленной на воздушных шарах, доставленных на планету советскими станциями, например в 1986 г. станциями "Вега-1 и -2", запущенными для исследования Венеры и кометы Галлея с близкого расстояния (отсюда и название Ве(нера и Га(ллея)).

Панорама поверхности Венеры, переданная на Землю АМС 'Венера-14'

По-видимому, лишь дальнейшие исследования смогут дать ответ на вопрос: почему столь похожая на Землю по размерам и массе планета стала в ходе своей эволюции по многим характеристикам сильно отличаться от нашей?

Несмотря на серьезные различия в природе двух соседних планет, исследования атмосферных процессов на Венере позволяют получать результаты, полезные для решения задач земной метеорологии.

Mapc

Mapc вдвое меньше Земли по диаметру. Его орбита имеет значительный эксцентриситет, поэтому, когда Марс находится в противостоянии вблизи перигелия, он сияет на небе, уступая по яркости только Венере. Такие противостояния называются великими и повторяются через 15 и 17 лет.

Год Марса почти вдвое длиннее земного, есть там и смена времен года! так как ось суточного вращения Марса наклонена к плоскости его орбиты, почти как земная.

В школьный телескоп на Марсе можно заметить белые полярные шапки, темные пятна ("моря") на общем оранжево-красном фоне марсианских "пустынь".

Автоматические станции-лаборатории, выведенные на орбиту вокруг Марса, по команде с Земли производили фотографирование поверхности планеты и изучение ее атмосферы, существование которой было установлено уже давно. Оказалось, что атмосфера планеты очень разрежена и ее давление примерно в 100 раз меньше земного. В основном она состоит из углекислого газа. Кислорода и водяных паров в ней крайне мало. Условия на Марсе суровые. Даже на экваторе летом температура редко поднимается до 0°С, а к ночи падает до жестокого мороза (-70; -100°С). Суточные температурные изменения на Марсе достигают 80-100°С.

Почему на Марсе происходят более резкие, чем на Земле, колебания температуры в течение суток?

Особенно холодно на полюсах (до - 130°С). В таких условиях замерзает не только вода, но и углекислый газ, которые образуют белый покров, хорошо видимый у полюсов, но имеющийся ив других частях планеты.

В атмосфере Марса (в отличие от Венеры) лишь иногда можно наблюдать редкие белые облака и туману чаще над полярными шапками.

Фотографии Марса с расстояния около 450 000 км

Изредка на Марсе происходят мощные пылевые бури, иногда длящиеся месяцами, поднимающие в атмосферу колоссальнейшие количества мельчайших пылинок. Таким образом, подтверждается существование там песчаных пустынь, определивших собой оранжевый цвет Марса в целом. Судя по пылевым бурям, на Марсе могут быть сильные ветры, дующие со скоростями в десятки метров в секунду.

Несколько космических аппаратов опускалось на поверхность Марса. Получены тысячи фотографий планеты с разного расстояния, на основе которых составлены подробные карты ее поверхности.

Марс, подобно Луне и Меркурию, усеян кратерами (рис. 52). Форма марсианских кратеров свидетельствует о явлениях выветривания и выравнивания его поверхности. На Марсе обнаружено несколько гигантских, по-видимому, давно потухших вулканов. Высота самого большого из них составляет 27 км. Между отдельными участками поверхности планеты, как и на Земле, имеются большие перепады высот. Обнаружены на Марсе и каньоны, которые по своим масштабам и форме напоминают земные русла высохших рек.

Рис. 52. Сравнение кратеров (слева направо) на Марсе, Луне и Меркурии

Исследования марсианского грунта, проведенные автоматическими станциями на поверхности планеты, позволяют сделать вывод о сходстве пород с земными и лунными, а красноватый оттенок ее объяснить наличием гидратов оксидов железа.

Магнитное поле Марса значительно слабее земного.

Биологические эксперименты по обнаружению органических соединений и живых организмов (хотя бы в форме бактерий), проведенные автоматическими космическими аппаратами "Викинг-1 и -2", не привели к положительному результату

Рис. 47. Схематическая карта крупнейших деталей на обращенном к Земле полушарии Луны

Рис. 48. Схематическая карта обратной стороны Луны, невидимой с Земли

Химический анализ образцов лунного вещества показал, что породы Луны не столь разнообразны, как земные, и сходны по составу с базальтами.

Посылались на Луну и советские автоматические самоходные лаборатории - луноходы, выполнившие много научных измерений и анализов грунта и прошедшие по Луне значительные расстояния - несколько десятков километров. Даже в тех местах лунной поверхности, которые с Земли выглядят ровными, грунт изобилует воронками и засыпан камнями всевозможных размеров. Луноход, управляемый с Земли по радио, "шаг за шагом" передвигался с учетом характера местности, вид которой передавался на Землю по телевидению. Это величайшее достижение советской науки важно как пример прямого исследования физических условий на другом небесном теле, которое находится от Земли на огромном расстоянии.

Советские космические станции установили отсутствие у Луны магнитного поля и поясов радиации.

Изучение лунного рельефа и его происхождения интересно и потому, что Луна сохранила на своей поверхности следы древних геологических событий, так как вода и ветер не разрушают кору. Но Луна - это не совсем мертвый мир. В 1958 г. советский астроном Н. А. Козырев заметил в кратере Альфонс выделение газов из лунных недр.

Рассмотрите внимательно вид внутренности вала и центральной горки кратера Коперник, сфотографированных искусственным спутником Луны сбоку (рис. 49).

Рис. 49. 'Центральная горка', скорее, горная цепь в центре кратера Коперник и террасы его вала, обрывающиеся внутрь (кратер снят с искусственного спутника Луны. С Земли он выглядит сходно с цирком Альфонс)

В формировании рельефа Луны, по-видимому, принимали участие и внутренние, и внешние силы. Роль тектонических и вулканических явлений несомненна, так как на Луне есть линии сброса и цепочки кратеров, имеющих сходство с лавовыми озерами Гавайских островов. Что касается лунных "морей", то они, по-видимому, образованы проплавлениями лунной коры и излияниями лавы на поверхность. Однако на Луне не обнаружено пород моложе 2 млрд. лет, и это говорит о давнем прекращении магматической и вулканической активности.

Большинство лунных кратеров образовалось при ударах метеоритов и даже астероидов. На Земле также есть кратеры ударного происхождения (см. с. 82).

Многочисленные кратеры, обнаруженные на некоторых других телах планетной системы, например на Марсе и Меркурии, должны иметь такое же происхождение, как и лунные. Интенсивное кратерообразование, по-видимому, связано с разреженностью их атмосферы, неспособной уменьшить скорость падения метеоритов.

Дата добавления: 2021-06-02; просмотров: 437; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!