Методы исследования кожи и волосяного покрова у разных видов животных

Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Электростальский колледж»

Домашняя контрольная работа по изучению

ПМ.01 « Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий»

По специальности 36.02.01 Ветеринария

Вариант №3

Выполнила: Багинская Ольга Францевна

студент группы ВЕТ 20-01\З

по специальности «Ветеринария»

Проверила: Андреенко Людмила Анатольевна

преподаватель специальных дисциплин

Работа выполнена с оценкой:

г.о. Электросталь 2021 г.

Оглавление

Общее обследование животных………………………………………………….3

Исследование легких…………………………………………………………….10

Методы исследования кожи и волосяного покрова у разных видов животных…………………………………………………………………………18

Список литературы……………………………………………………………………….28

Общее обследование животных

Клиническая диагностика – это важнейший раздел клинической ветеринарии, изучающий современные методы и последовательные этапы распознавания болезней и состояния больного животного с целью назначения необходимых лечебнопрофилактических мероприятий. Так же диагностикой называют весь процесс целенаправленного ветеринарного обследования больного животного, обобщение и истолкование полученных результатов и умение оценивать анатомо-физиологические особенности организма животного в зависимости от экологических, технологических и других условий. Основой для клинической диагностики являются данные физики, анатомии, физиологии, биохимии, микробиологии и других наук.

|

|

|

Понятие о клинической диагностике и ее связь с другими дисциплинами.

Клиническая диагностика (от греч. Diagnosticos – способный распознавать) – это наука о методах исследования животных. Под термином клиническая диагностика следует понимать весь процесс исследования животного с последующей постановкой диагноза. Исходя из этого, всю клиническую диагностику следует разделять на 3 отдела:

1. методы исследования;

2. изучение симптомов болезни;

3. анализ результатов исследования, т.е. постановка диагноза.

Методы исследования.

Для исследования животных применяют общие и специальные методы.

Общие методы: Анамнез, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация и термометрия.

Специальные методы:

лабораторные – исследования крови, мочи, ликвора;

инструментальные – ЭКГ, рентгеноскопия;

функциональные – исследования печени, почек, сердца.

|

|

|

Для обнаружения 1 симптома применяют от одного до нескольких методов исследования. Поэтому в настоящее время разработано огромное количество методов исследования.

Симптомы болезни.

При различных заболеваниях всегда происходят структурные и функциональные изменения в органах и тканях (учащение пульса и давления, повышение температуры). Вот эти изменения принято называть симптомами болезни. Эти симптомы выявляют различными методами исследования. По этим симптомам ставят диагноз болезни. Анализ симптомов болезни, т.е. постановка диагноза. Клиническая диагностика основывается на других дисциплинах: анатомии (особенно топографическая), физиологии, патофизиологии, биохимии, химии, физике и т.д.

Общие методы исследования

Для выявления симптомов болезни применяют общие и специальные методы исследования. Основными их называют потому, что их стали применять раньше других, т.е. начиная с Гиппократа и до 19 века для постановки диагноза применяли только общие методы (2500 лет). Основными их называют и потому, что в настоящее время их применяют при исследовании каждого больного животного.

Анамнез (от греческого anamnesis – воспоминание) – это сведения о больном животном со слов обслуживающего персонала. Анамнез применяется с глубокой древности, однако ему не придавали большого значения при постановке диагноза. Этот метод был доведен до совершенствования отечественным ученым Г.А. Захарьиным. Анамнез собирают путем опроса и изучения документов (диспансерные карточки, истории болезни, журналы). В зависимости от ситуации анамнез может быть кратким (если нужно быстро оказать помощь) или подробным – хронические заболевания, сложная диагностическая ситуация.

|

|

|

Сведения о животном до начала заболевания. При помощи этого устанавливают:

1. происхождение животного – кто родители, местное или привезенное животное;

2. условия кормления и водопоя – количество, качество корма, анализ рациона, частота кормления, качество воды, частота водопоя;

3. условия содержания и ухода – освещенность, влажность, температура, вентиляция, загазованность, сквозняки, моцион;

4. назначение животного – характер работы, продолжительность, продуктивность (надой молока).

Сведения о заболевшем животном.

1. когда и при каких обстоятельствах заболело животное. Когда заболело – позволяет определить острое, подострое и хроническое заболевания. При каких обстоятельствах – позволяет установить причину болезни.

|

|

|

2. как проявлялось заболевание, т.е. какие симптомы болезни были у больного животного.

3. имеются ли подобные заболевания, т.е. выясняют какое это заболевание: незаразное, инфекционное или паразитарное.

4. оказывалась ли животному лечебная помощь, если да, то какая и кем – выясняют, не явилось ли данное заболевание неправильным лечением.

Таким образом, анамнез позволяет выявлять:

1. причину заболевания;

2. течение болезни – острое, подострое или хроническое;

3. симптомы, т.е. клиническую картину;

4. незаразное, инфекционное или паразитарное это заболевание.

Таким образом, правильно собранный анамнез способствует или позволяет ставить диагноз болезни. Данные анамнеза сопоставлять с результатами собственных исследований.

Осмотр – это один из основных и наиболее простых методов исследования. Осмотр лучше проводить при дневном свете при прямом и боковом освещении. Прямое освещение позволяет выявлять упитанность, телосложение, конституцию, поведение (габитус). Боковое освещение – сердечный толчок, движение рубца, грудной и брюшной стенки, увеличение брюшной полости.

Осмотр является важным методом исследования, но для выявления симптомов необходимо:

a. а) знание топографии органов;

b. б) знание специальных дисциплин, т.е. какие симптомы болезни проявляются при заболевании различных органов.

Например, слизистые оболочки у здоровых животных бледно-розового цвета, а при болезнях печени они желтые, при анемии – они бледные, при сердечной недостаточности они – синюшные (цианоз), при воспалении – красные.

Общий осмотр – определяют: общее состояние (возбуждение, угнетение), позу, телосложение, упитанность, темперамент, конституцию, пол, возраст, породу и т.д.

Специальный осмотр – детальное исследование определенного органа. Например, исследование глаз – определяют состояние век, глазного яблока (западение, выпячивание, дрожание), конъюнктивы, роговицы, зрачка, дно глаза. При осмотре применяют специальные приборы – ларингоскоп, цистоскоп. Осмотр проводят в покое и при движении.

Пальпация (лат. Palpo – глажу, ощупываю) – это исследование органов при помощи осязания и пространственного мышечного чувства.

Пальпация бывает: посредственная, непосредственная, поверхностная, глубокая, проникающая, бимануальная, толчкообразная и внутренняя.

Посредственная пальпация – проводится каким-то предметом (ручкой, палочкой и т.д.), она применяется только при исследовании грудной клетки.

Непосредственная – проводится и создают сильное давление. Это исследование всех органов грудной и брюшной полости, мышц, костей, суставов.

Внутренняя пальпация– это исследование органов брюшной полости через прямую кишку или исследование глотки через ротовую полость. . Она бывает поверхностная и глубокая. Поверхностная – проводится одной или обеими руками с вытянутыми пальцами, движения скользящие, без давления на исследуемый орган исследуемой грудной и брюшной полости, конечностей, суставов, кожи. Глубокая пальпация – проводится одним или несколькими пальцами, одной или обеими руками с обязательным давлением на исследуемый орган.

Разновидности глубокой пальпации:

Бимануальная – проводится обеими руками. Одна рука удерживает орган, а другая пальпирует. Исследование глотки, пищевода, лимфатических узлов, воздухоносных мешков. Толчкообразная – проводится 2-3-4 вытянутыми пальцами, которые устанавливают перпендикулярно к исследуемому органу. При этом производят ряд коротких и сильных толчков, в результате пальцы касаются исследуемого органа. Это исследование печени, рубца, сычуга, кишечника и т.д.

Проникающая – проводится 1-2-3 перпендикулярно поставленными пальцами, и создают сильное давление. Это исследование всех органов грудной и брюшной полости, мышц, костей, суставов.

Внутренняя пальпация– это исследование органов брюшной полости через прямую кишку или исследование глотки через ротовую полость. Пальпацией устанавливают состояние поверхности, подвижность, температуру, влажность, величину, место расположения, мышечное напряжение, консистенцию, форму, степень наполнения, характер содержимого, частоту сокращения, наличие инородных тел и т.д.

Пальпация должна быть сравнительной и осознанная, т.е. измененный орган сравнивают со здоровым. Осознанная – врач должен знать, что представляет собой здоровый орган и какие изменения (т.е. симптомы) могут быть и о какой патологии эти изменения говорят.

Пальпацией устанавливают состояние поверхности, подвижность, температуру, влажность, величину, место расположения, мышечное напряжение, консистенцию, форму, степень наполнения, характер содержимого, частоту сокращения, наличие инородных тел и т.д. Осознанная – врач должен знать, что представляет собой здоровый орган и какие изменения (т.е. симптомы) могут быть и о какой патологии эти изменения говорят.

Перкуссия (от лат. Percussio – постукивание) – это один из основных методов исследования. Перкуссионный молоточек применяют:

1. с малым весом (60-75 г) для мелких животных;

2. со средним (120-160 г) и большим (200-400 г) весом для крупных животных.

Различные органы звучат по-разному. Органы, содержащие воздух, будут давать – громкий, продолжительный, низкий звук, а органы, не содержащие воздух – тихий, короткий, высокий звук.

Таким образом, перкуссия дает возможность определить величину органов, границу органов, морфологические (структурные) изменения в органах (уплотнение легких), количество содержания воздуха в органах (тимпония рубца, эмфизема легких).

Аускультация (от лат. Ausculto – выслушиваю) – это выслушивание звуков, которые образуются в органах. Теория аускультации. При сокращении органов образуются звуковые волны. Чем больше амплитуда звуковых колебаний, тем звук громче и продолжительнее. Высота звука зависит от частоты звуковых колебаний. Звуковые волны в твердой среде хорошо слышим. А в жидкой и газообразной среде они почти не распространяются, поэтому мы их не слышим.

Виды аускультации:

Непосредственная аускультация поводится плотно прижаты к телу ухом через простыни (халат, полотенце). Это делается с гигиенической целью и для устранения звуков. Преимущество: звуки не ослабляются и не изменяются. Недостатки: - трудно исследовать мелких животных и невозможно исследовать отдельные участки тела у крупных животных (гортань, трахею, нижнюю стенку живота и т.д.).

Посредственная аускультация проводится стетоскопами и фонендоскопами. Достоинство: - дают возможность локализовать звуки; - позволяют исследовать животное в любом положении и в любом месте; - усиливают звуки; - гигиеничность метода. Недостатки фонендоскопа – усиливают посторонние звуки, что мешает исследованию.

Основные положения при аускультации:

1. аускультацию надо проводить при полной тишине на стоячем животном;

2. аускультация должна быть сравнительной;

3. в каждом участке надо прослушивать 2-3 дыхательных движений или 3-5 сокращений рубца и т.д., а при патологии значительно дольше;

4. не обращать внимание на посторонние звуки.

Измерение температуры тела (греч. Thermo – теплота, metro – измеряю) – один из ценных и объективных методов исследования. В течение суток температура тела у животного изменяется на 0,2-0,4 градуса. Максимальная вечером, минимальная – днем. Повышение температуры тела отмечается почти при всех инфекционных, незаразных и паразитарных заболеваниях. Повышение температуры тела на 6 °C и выше нормы обычно заканчивается смертью животного. Снижение температуры тела отмечается при коматозном состоянии (родильный парез, отравления, интоксикации), при разных расстройствах гемодинамики (большие потери крови, обезвоживание). Термометрия позволяет обнаружить заболевание в самом начале болезни (это самый ранний симптом многих заболеваний), следить за течением болезни и результатами лечения.

Предельные колебания температуры тела, пульса и дыхания у здоровых животных

| Вид животного | Температура, С° | Пульс, уд/мин | Дыхание в 1 мин. |

| Крупный рогатый скот | 37,5-39,5 | 50-80 | 12-25 |

| Лошадь | 37,6-38,6 | 24-42 | 8-16 |

| Свинья | 38,0-40,0 | 60-90 | 15-20 |

| Овца, коза | 38,5-40,0 | 70-80 | 16-30 |

| Кошка | 38,0-39,0 | 70-80 | 20-30 |

| Собака | 37,5-39,0 | 110-130 | 10-20 |

| Кролик | 38,5-39,5 | 120-200 | 50-60 |

| Птица | 40,5-42,0 | 120-150 | 12-30 |

Специальные методы исследования.

Общие методы исследования основываются на наших органах чувств. Поэтому органы чувств постоянно нужно упражнять. Этим отличается опытный врач, от малоопытного. Специальные методы не зависят от наших органов чувств, они являются объективными. Но для овладения ими нужна специализация.

К специальным методам исследования относятся:

1. лабораторные методы, т.е. лабораторная диагностика, она включает в себя:

2. физико-химические и биохимические исследования крови, мочи, желудочного, рубцового содержимого и т.д.

3. микроскопическое исследование

4. исследование форменных элементов крови, осадков мочи, гистологическое исследование органов и тканей.

5. бактериологическое исследование – это определение различных вирусов бактерий, т.е. определение различных возбудителей болезни.

6. инструментальные методы

7. эндоскопия (цистоскоп, гастроскоп, риноскоп и т.д.), рентгеновское исследование, ЭКГ, УЗИ и т.д.

8. функциональные методы – функциональная диагностика почек, печени, сердца.

Исследование легких

Перкуссия легких у различных видов животных

Посредством перкуссии устанавливают:

1. топографию легких;

2. физическое состояние легких и плевральной полости;

3. болезненность реберной стенки и глубже лежащих органов.

Начнем с топографической перкуссии легких, т.е. установления границ органа. Прежде всего необходимо знать, что диагностическое значение имеет определение только задней границы легких, поскольку верхняя и передняя не являются анатомическими границами органа. Верхней границей легкого считается горизонтальная линия на расстоянии ширины ладони у крупных и 2-3 пальцев у мелких животных от остистых отростков грудных позвонков. Передней границей принято считать линию от заднего угла лопатки вниз по линии анконеусов. Для определения задней границы легкого на грудной клетке мысленно проводят три горизонтальные линии. Первая - по линии маклака. Вторая - по линии седалищного бугра (у крупного рогатого скота 1 и 2 линии совпадают). Третья - по линии лопатко-плечевого сустава. Перкуссию проводят строго по обозначенным линиям спереди-назад, т.е. начинают сразу за лопаткой и по межреберьям продвигаются каудально. При этом применяют посредственную инструментальную перкуссию при исследовании крупных животных и посредственную дигитальную - при исследовании мелких животных или молодняка. Удары наносятся несильные, молоточек задерживается на плессиметре (перкуссия легато). Задняя граница легкого определяется при переходе ясного легочного звука в какой-либо другой (тимпанический, притуплённый). Последнее межреберье, где установлен ясный легочной звук считается задней границей. Так, у крупного и мелкого рогатого скота задняя граница легкого по линии маклака в 11 межреберье слева и в 10 межреберье справа, а по линии лопатко-плечевого сустава - в 8 межреберье с обеих сторон. У лошади: по линии маклака - 16, по линии седалищного бугра - 14, по линии лопатко-плечевого сустава - 10 межреберье.

Оценка физического состояния паренхимы проводится посредством перкуссии легочного поля. У большинства животных легочное поле перкуссии одно - это участок, расположенный позади лопатки (у лошади оно называется перкуссионным треугольником). У рогатого скота их два: одно расположено позади лопатки, а другое находится впереди лопатки. Это пред лопаточное поле перкуссии небольшое, его находят впереди лопатко-плечевого сустава, выше бугра на протяжении 5-8 см. При этом следует отодвигать грудную конечность назад.

Техника перкуссии при оценке физического состояния легочной ткани: проводят инструментальную посредственную перкуссию; наносят сильные, короткие и отрывистые удары (перкуссия стаккато); выстукивание проводят по межреберьям сверху-вниз, начиная сразу за лопаткой, затем смещаются на 1 межреберье каудально, затем еще на 1 межреберье - и так по всему перкуссионному полю легких.

При перкуссии легочного поля у здоровых животных находят только один, ясный легочный звук. При патологии могут обнаруживаться и другие звуки: тупой, притуплённый, тимпанический, звук с металлическим оттенком, звук треснувшего сосуда (горшка).

Тупой и притуплённый звуки имеют одинаковое происхождение и отличаются друг от друга лишь по степени выраженности. Тупой звук свидетельствует об отсутствии воздуха в легочной ткани или о накоплении в плевральной полости значительных количеств жидкости. Он тихий, короткий и низкий.

Притуплённый несколько сильнее, выше и яснее тупого звука, поскольку возникает, если в легком или плевральной полости наряду с жидкостью присутствуют и газы. Обычно такое наблюдается в самом начале развития болезни или наоборот, в конце болезни. Притуплённый и тупой звуки устанавливают при синдроме инфильтративного уплотнения легочной ткани и синдроме скопления жидкости в плевральной полости, о чем более подробно поговорим впоследствии.

Тимпанический звук образуется при перкуссии полостей, заполненных воздухом. Он громкий, низкий и продолжительный. Тимпанический звук обнаруживают при пневмотораксе (скоплении газа в плевральной полости), гнилостном плеврите, образовании в легком каверн (полостей, заполненных воздухом).

Кроме того, тимпанический звук обнаруживают при альвеолярной и интерстициальной эмфиземе, когда разрываются альвеолы с образованием значительных воздушных пространств или такие полости образуются в межальвеолярной клетчатке. Если же такая полость имеет плотные, гладкие стенки и давление воздуха в ней большое, то можно установить звук с металлическим оттенком. Его устанавливают при хронической альвеолярной или интерстициальной эмфиземе, клапанном пневмотораксе, диафрагмальной грыже.

Звук треснувшего сосуда - это своеобразный дребезжащий звук. Его устанавливают при наличии в легких гладкостенных полостей, сообщающихся с крупными бронхами. Следует иметь ввиду, что такой звук можно получить и при неплотном прикладывании плессиметра к грудной стенке, особенно у животных неудовлетворительной упитанности.

Аускультация легких

Основные (физиологические) и придаточные (патологические) дыхательные шумы. Аускультация легких позволяет обнаружить звуковые явления, возникающие в легких при дыхании, оценить их характер, силу, локализацию и отношение к фазам дыхания. Выслушивание у крупных животных можно проводить непосредственно, но гораздо удобнее посредственная аускультация, с помощью фонендоскопа, стетоскопа или стетофонендоскопа.

Аускультацию рекомендуют начинать с участков, где лучше всего выражены дыхательные шумы, а затем переходить к местам, где дыхание менее выражено (нарисовать треугольник с участками, которые последовательно выслушивают). У крупного рогатого скота следует также выслушивать пред лопаточное легочное поле перкуссии. В каждой точке достаточно слушать 3-4 дыхательных движения (вдох-выдох), после чего следует передвинуть капсулу фонендоскопа на другое место.

Выслушивать легкие целесообразно в два приема. Вначале проводят ориентировочную аускультацию всей области легких справа и слева. Это позволяет получить информацию о состоянии всего легкого и наличии каких-либо отклонений. Далее необходимо детально выслушать участки, где отмечены патологические звуковые явления или где можно предположить изменения исходя из результатов осмотра, пальпации и перкуссии.

При аускультации легких необходимо вначале определить характер основного (физиологического) шума, а затем наличие возможных придаточных (патологических) шумов.

Основные (физиологические) дыхательные шумы. Над легкими у здоровых животных выслушиваются два дыхательных шума: везикулярный и физиологический бронхиальный. Бронхиальный шум отсутствует на грудной клетке у лошади и верблюда, его наличие у этих животных всегда указывает на патологию легких.

Везикулярное дыхание выслушивается над большей частью поверхности легкого и его можно еще назвать альвеолярным, т.к. возникает в альвеолах легкого в результате быстрого расправления их стенок при поступлении воздуха во время вдоха и спада их во время выдоха. Стенки альвеол при этом приходят в напряжение и, колеблясь, производят звук, характерный для везикулярного дыхания.

Везикулярный шум обладает следующими особенностями:

1. Он является мягким по характеру, напоминающим звук, когда произносят букву «Ф» и при этом слегка втягивают в себя воздух.

2. Он прослушивается на протяжении всего периода вдоха и только в начале выдоха. Происходит это потому, что вдох - это активная фаза дыхания, при которой стенки альвеол расправляются постепенно. Выдох же пассивен, стенки альвеол быстро спадаются и поэтому везикулярный шум слышен только в самом начале выдоха.

У здоровых животных везикулярное дыхание на грудной клетке прослушивается с неодинаковой силой. Наиболее интенсивно оно сразу за лопаткой в средней части легочного поля перкуссии. У лошади везикулярный шум нежный, мягкий и слабый. У крупного и мелкого рогатого скота - довольно грубый и громкий, у овец и коз прослушивается также и на лопатке. У собак и кошек - наиболее интенсивный, резкий и близок к бронхиальному дыханию. Следует также иметь ввиду, что везикулярный шум у молодняка более громкий и грубый чем у взрослых, а тем более старых животных.

Различают ослабление и усиление везикулярного дыхания, которые, в свою очередь, могут быть физиологическими и патологическими. Физиологическое ослабление является следствием ухудшения проводимости звуков, например, при вышесредней упитанности или ожирении животного. При этом дыхание ослаблено равномерно над всей поверхностью легкого. Физиологическое усиление везикулярного дыхания происходит при физической нагрузке, а также при наличии тонкой грудной стенки (у молодняка).

Патологическое ослабление везикулярного дыхания встречается при заболеваниях как легких, так и плевры. Выраженное равномерное ослабление возникает при эмфиземе легких, т.к. снижается эластичность легочной ткани и альвеолы переполнены воздухом. При очаговой пневмонии, в начале крупозной пневмонии из дыхания выключается часть альвеол и дыхание также ослабевает. Такая же картина наблюдается и при синдроме скопления жидкости в плевральной полости, когда скапливается жидкость (экссудат - экссудативный плеврит, транссудат - водянка, кровь - гемоторакс). Ослабление, вплоть до полного отсутствия, везикулярного дыхания наблюдается при пневмотораксе (скоплении воздуха в плевральной полости), при травмах грудной клетки, особенно с переломами ребер.

Патологическое усиление везикулярного дыхания может быть следствием компенсаторного механизма со стороны здорового легкого. Происходит это при односторонних крупозной пневмонии, экссудативном плеврите, гидро- или гемотораксе, т.е. с пораженной стороны дыхание ослаблено, а со здоровой - наоборот, усилено.

Если же происходит резкое и неравномерное сужение просвета мелких бронхов и бронхиол вследствие воспалительного отека их слизистой оболочки (бронхит, бронхопневмония), то дыхание слышно и на вдохе, и на выдохе. Оно приобретает грубый, жесткий характер и получило название жесткого дыхания. Бронхиальное физиологическое дыхание представляет собой разновидность ларинготрахеального, прослушиваемого на грудной клетке в бронхах. Это грубый дыхательный шум, напоминающий звук «X», который слышен как на вдохе, так и на выдохе. Прослушивается бронхиальное физиологическое дыхание у всех животных (за исключением лошади и верблюда) в области плечевого пояса до 3-4 межреберий, а у собак - на всей грудной клетке.

Придаточные (патологические) дыхательные шумы. К придаточным (патологическим) шумам относятся звуки, которые образуются сверх основных дыхательных шумов в легких. Различают бронхопульмональные придаточные шумы, образующиеся в легких - хрипы, крепитация, крепитирующие хрипы, патологическое бронхиальное дыхание и экстрапульмональные (плевральные) шумы, которые образуются вне легких - это шумы трения и плеска.

Бронхопульмональные придаточные дыхательные шумы. К придаточным (патологическим) бронхопульмональным шумам относят, прежде всего, хрипы. Это дополнительные дыхательные шумы, возникающие в дыхательных путях легких при патологии. Они образуются в следующих случаях: 1) наличии в бронхах, альвеолах или патологических полостях жидкого содержимого; 2) нарушении бронхиальной проходимости (спазм бронхов, набухание слизистой оболочки); 3) повреждении стенок альвеол, или бронхиол.

По механизму образования и звуковому восприятию хрипы подразделяются на сухие и влажные.

Сухие хрипы образуются только в бронхах. Они возникают, когда просвет бронхов сужается или, когда в них имеется вязкий секрет, располагающийся в виде нитей, пленок и перемычек. Воздух, проходя через эти участки, образует завихрения, круговороты и т.д. что воспринимается как свист, гудение, жужжание и т.п.

Сухие хрипы подразделяются на низкие и высокие. Низкие - это гудящие и жужжащие, образуются в крупных и средних бронхах. Высокие - это светящие, возникают в мелких бронхах и бронхиолах. Сухие хрипы выслушиваются в обеих фазах дыхания - на вдохе и на выдохе, после физической нагрузки они становятся громче.

Влажные хрипы возникают при скоплении в дыхательных путях жидкости (экссудата, транссудата, бронхиального секрета, крови). Они обусловлены образованием быстро лопающихся воздушных пузырьков при прохождении воздуха через жидкий секрет. Звук, сопровождающий разрыв пузырьков воздуха на поверхности жидкости, слышится при аускультации как хрипы. Влажные хрипы выслушиваются преимущественно на вдохе, т.к. во время вдоха скорость воздушного потока наиболее высока.

Величина образующихся пузырьков воздуха зависит от диаметра (калибра) бронхов или размеров патологической полости, в которых хрипы образуются. Если влажные хрипы возникают в альвеолах, бронхиолах и мельчайших бронхах, то они напоминают шум лопающихся пузырьков в стакане газированной воды и называются мелкопузырчатыми. Эти хрипы выслушиваются при бронхопневмонии, пропитывании легкого кровью (инфаркт легкого), в начале отека легкого.

При образовании влажных хрипов в бронхах среднего калибра или мелких полостях они воспринимаются как шум пузырьков воздуха, продуваемого через жидкость сквозь тонкую соломинку. Такие хрипы называются среднепузырчатыми. Они выявляются при пневмонии с множественными мелкими абсцессами, отеке легкого.

Если же хрипы образуются в крупных бронхах, в легочных кавернах, которые содержат выпотные жидкости, то выслушиваются громкие и продолжительные звуки, получившие название крупнопузырчатых хрипов. Они выявляются чаще всего при легочном кровоизлиянии, макробронхите.

Характер как сухих, так и влажных хрипов может изменяться под влиянием кашля, в ходе развития патологического процесса. Так, например, при бронхите могут прослушиваться поочередно сухие, влажные, затем снова сухие.

Крепитация - звук, образующийся в альвеолах при воспалении, похож на потрескивание или хруст. Выслушивают крепитацию чаще при воспалении легкого, в результате чего стенки альвеол уплотняются и покрываются изнутри слоем клейкого экссудата. В этом случае на выдохе альвеолы спадаясь склеиваются. На вдохе (на его высоте) разлипание стенок альвеол и сопровождается образованием своеобразного звука, напоминающего треск.

Крепитирующие хрипы напоминают хруст, потрескивание. Они резкие, грубые и появляются при эмфиземе легких. При этом происходит повреждение стенок альвеол и бронхиол, воздух проникает в интерстициальную ткань и образовавшиеся пузыри воздуха при выдохе продвигаются к корню легкого, разрушая при этом легочную ткань. Наличие крепитирующих хрипов является признаком тяжелого поражения легочной ткани.

При дифференциально-диагностической оценке влажных и крепитирующих хрипов, а также крепитации следует учитывать следующие особенности:

1. влажные хрипы прослушиваются в обе фазы дыхания;

2. влажные хрипы после кашля ослабевают или даже исчезают;

3. крепитирующие хрипы слышны при выдохе, после кашля не изменяются;

4. крепитация появляется на вдохе.

Бронхиальное патологическое дыхание - это бронхиальное дыхание, выслушиваемое на грудной клетке у животных за 3-4 межреберьем, а у лошади на всей грудной клетке. Причиной этого шума является уплотнение легочной ткани при одновременно свободных бронхах. Отмечается он при эмфиземе, в начальную стадию инфильтрации паренхимы легкого, при сужении просвета бронхов.

Амфорический дыхательный шум обнаруживают при наличии в легких каверн или полостей (в диаметре не менее 5-6 см) с гладкими, ровными стенками, которая сообщается с крупным бронхом. По законам резонанса эта полость усиливает звуковые явления, а ее уплотненные стенки хорошо проводят шум, который напоминает дуновение воздуха над сосудом с узким горлом, например, бутылкой. Такой шум возникает при туберкулезе, гангрене легких, обширных бронхоэктазиях. Экстрапульмональные (плевральные) дыхательные шумы. Шум трения плевры - звук, образующийся между листками патологически измененной плевры: при сухом плеврите, резкой сухости плевральных листков из-за быстрой потери организмом большого количества жидкости (диарейном синдроме, синдроме эксикоза, диспепсическом неонатальном синдроме, при массивных кровопотерях). Напоминает этот шум скрип кожи или скрип свежевыпавшего снега в морозную погоду. Шум трения плевры следует дифференцировать от крепитации и влажных мелко пузырчатых хрипов. Основные отличия следующие: шум трения плевры выслушивается и на вдохе и на выдохе; слышен прямо под капсулой фонендоскопом, т.е. поверхностно; усиливается при надавливании фонендоскопом; не изменяется при покашливании пациента; часто сопровождается сильными болями и, как следствие этого - саккадированным дыханием. Шум плеска возникает, если в плевральной полости есть жидкость и некоторое количество газа. Его отмечают при гнойно-гнилостном плеврите. Шум легочной фистулы встречается при образовании каверн в легком, которые вскрываются в плевральную полость ниже уровня скопившейся там жидкости. Этот шум напоминает бульканье или клокотание в фазу вдоха, встречается редко при гангрене легких у лошадей, при повальном воспалении легких у крупного рогатого скота.

Диагностическое исследования экссудата и транссудата

Жидкости, которые скапливаются в плевральной и других полостях организма, делят на экссудаты и транссудаты. Их получают для исследования посредством прокола грудной стенки (торакоцентез). Его выполняют по всем правилам хирургической техники специальной иглой или троакаром, которые снабжены краном, чтобы в плевральную полость не попал воздух. Можно воспользоваться и обыкновенной иглой, соединенной со шприцем.

Местом прокола у жвачных и свиней является 6 межреберье слева и пятое справа, у лошади соответственно 7 слева и 6 справа, несколько выше наружной грудной вены. Иглу вкалывают на глубину 3-4 см у крупных и на 1-2 см у мелких животных, до внезапного уменьшения сопротивления.

Полученную таким образом выпотную жидкость помещают в чистую, сухую посуду, добавляют стабилизаторы (цитрат натрия - 1 мг/мл, гепарин) и подвергают исследованию. При этом определяют физические свойства, такие как цвет, прозрачность, относительную плотность. Проводят также химическое исследование с определением белка и осуществляют постановку пробы Ривальты, для дифференциации экссудата от транссудата. Разработаны также методы микроскопии и бактериоскопии.

Методы исследования кожи и волосяного покрова у разных видов животных

Важное значение при общем исследовании животных занимает исследование кожи, т.к. на ней можно выявить изменения, характеризующие патологические процессы, протекающие в организме. Изменения кожи иногда обуславливаются поражением определенных органов (например, отеки при болезнях почек и сердца, иктеричность при гепатитах), нарушением обмена веществ (потеря эластичности кожи, блеска волоса), паразитарными или инфекционными заболеваниями (демодекоз, рожа свиней и т.п.). Кожный покров выполняет барьерную, выделительную, дыхательную, депонирующую, секреторную, теплорегулирующую и рецепторную функции, осуществляет связь организма с внешней средой и играет чрезвычайно важную роль в поддержании гомеостатического равновесия внутренней среды.

Исследование кожи

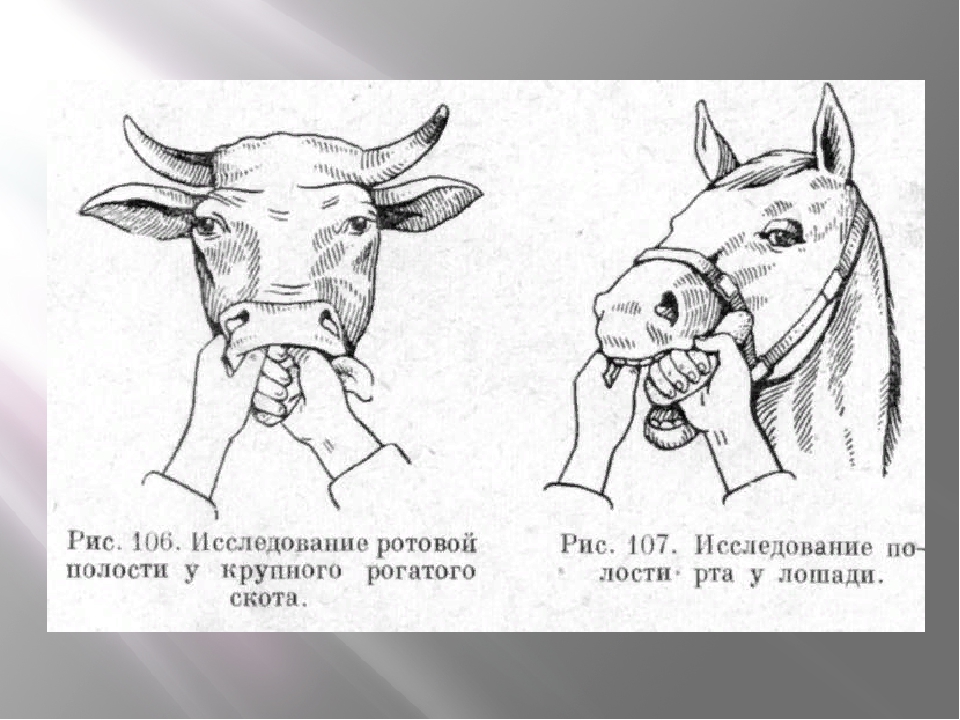

Основными методами клинического исследования кожи являются осмотр и пальпация. Кроме того, ценные дополнительные данные дают обоняние и специальные исследования (микроскопическое исследование волос, соскобов кожи, содержимого пустул; гистологическое, люминесцентное, культуральное исследование; биопсия; влажный бумажный тест – выявление фекалий блох, исследование вычесанной шерсти под ручной лупой – обнаружение поверхностных паразитов (хейлитиелла, вошь); световая микроскопия ацетатной полоски с отпечатком с шерсти и кожи). При необходимости проводят общие гематологические и биохимические исследования крови: тесты на определение уровня гормонов в динамике после стимуляции (гипо-, гипертиреоз, гиперадренокортицизм), рентгенографию (кальциноз кожи, патология суставов при акральной гранулеме вследствие вылизывания).

Прежде всего, обращают внимание на густоту, частоту, пигментацию, блеск, прилегание, равномерность шерстного покрова; наличие линьки, сечения волоса и алопеции; общий вид кожи, ее цвет в непигментированных местах, влажность, эластичность, температуру, чувствительность, подвижность, выраженность и состояние подкожной клетчатки; размер, свойства, симметричность, объем, количество возможных поражений, наличие зуда и дефектов строения, целостность и другие особенности. При исследовании необходимо учитывать условия содержания, кормления, эксплуатации, породу, вид, возраст животного.

Общее исследование шерстного покрова

У здоровых животных волосяной покров блестящий. В теплое время года он короткий, гладкий и плотно прилегает к коже, в зимнее время волос более длинный. При заболевании животных волос теряет блеск, легко выпадает, бывает взъерошенным (например, при лептоспирозе, гипокобальтозе, флюорозе, бериллиозе). Особо важное значение такие изменения имеют у пушных зверей (снижаются товарные качества шкурок). Потеря блеска шерстного покрова наблюдается при жировом гепатозе, В12-фолиево-дефицитной анемии, алиментарной дистрофии, гипо- и авитаминозе В1, В2. При орнитозе у голубей наблюдается склеивание пера на голове с последующим подсыханием пера. При воздействии стресс-факторов, гормональные нарушения, наследственные причины приводят к поеданию шерсти у шиншилл. Животные при этом скусывают мех на различных участках своего туловища или у соседей по клетке. Последствия стресс-факторов регистрируются как самопогрызание у соболей, норок, реже у песцов, лисиц и хорьков. Звери хватают зубами собственный хвост, коленные суставы, живот, обкусывая волосы или разгрызая кожный покров.

Расклев птицы (cannibalismus), выщипывание пера наблюдают чаще среди отряда куриных: кур, индеек, фазанов, перепелов. Причиной считают нарушение физиологического состояния птицы; привычкой под действием неблагоприятных условий кормления и содержания; недостаток белка, минеральных веществ в кормах, скученное содержание при отсутствии выгулов. Выщипывание пера часто наблюдают у цыплят во время интенсивного роста пера (3-4 нед.). Каннибализм наблюдается среди щенят пушных зверей в возрасте 5-6 недель при алиментарной анемии. Изменение оттенка волоса от рыжеватого до бурого отмечают при жировом гепатозе; «белопухость», лохматость, редковолосость – при железодефицитной анемии норок; сероватый редкий волосяной покров, обесцвечивание подпуши, потерю остевых волос – при недостатке биотина; депигментация – недостаток фолиевой кислоты. У лошадей и собак, доживших до глубокой старости, может отмечаться поседение волос в области туловища и головы. Местное поседение волоса или его более интенсивная пигментация бывает на рубцах и в зоне ранее перенесенных воспалений кожи. Общее поседение – при чуме свиней и собак, реже при контагиозной плевропневмонии и инфекционной анемии лошадей. У птиц при сверхостром течении пастереллеза наблюдается взъерошенность оперения. Взъерошенность оперения сопровождает многие болезни птиц - инфекционная анемия цыплят, синдром гидроперикардита кур, синдром снижения яйценоскости, стрептококкоз, некротизирующий энтерит, колибактериоз, хламидиоз индеек, недостаточность витаминов группы D (особенно цыплята-бройлеры), гиповитаминоз К.

При исследовании учитывают, что у крупного рогатого скота и свиней кожа более толстая, чем у лошадей, тем более у мелкого рогатого скота. В пастбищный период кожа становится несколько более грубой, чем в стойловый. У животных, обитающих в условиях теплого, мягкого климата, подкожная клетчатка менее выражена. Свойства кожи меняются в зависимости от смены времен года. У домашних животных практически важно исследовать состояние покровных, пушковых и синусоидных (хвоста, гривы, челки, щеток, бороды, бровей, ресниц и осязательных) волос. При йодной недостаточности у крупного рогатого скота характерный признак – усиленный рост волос на голове и шеи. На челке и гриве волосы густые, держатся довольно плотно. У лошадей, прежде всего, исследуется грива, хвост, щетки и осязательные волосы губ; у крупного рогатого скота – кисть хвоста, покровные курчавые волосы на лобной части; у козлов – борода и пушковые волосы – у коз. У грубошерстных овец обращают внимание на ость, подшерсток (или пух) и переходные волосы. У свиней волосы (щетина) более редкие, грубые и длинные, которые сочетаются с немногочисленными тонкими, мягкими, иногда курчавыми волосами. У собак волосяной покров отличается значительным разнообразием в зависимости от породы и возраста. У здоровых животных волос крепко сидит в коже. Для исследования захватывается пучок волос и слегка дергается. У здоровых нужно некоторое усилие, а при заболеваниях кожи волос выдергивается свободно, без всяких усилий. Смена волосяного покрова – линька – нормальное явление. В период линьки сменяются пуховые, в меньшей степени – остевые (покровные), у свиней – щетина, у птиц – перья. Осенью происходит замена остевых и отрастание пуховых волос (подшерстка). Пигментация волос также несколько изменяется. Весенняя линька протекает более интенсивно. Линька у пушных происходит весной и осенью, у зимоспящих – один раз весной, а длинные волосы хвоста, гривы и щеток у лошадей сменяются в течение всего года. У телят и жеребят после смены волосяного покрова в 5-7-месячном возрасте устанавливается масть. Длительность линьки у лошадей достигает 1-3 месяца. Щетинистые волосы у свиней выпадают в любое время года. У птиц в конце лета или осенью перья полностью сменяются в течение 4-6 недель (у гусей до 3 мес.). Весной перья у них сменяются частично. В этот период изменяется цвет зимнего оперения на более яркий. У кроликов линька протекает у разных возрастов животных различно.

Следствием выпадения шерсти является облысение (alopetio), которое может быть ограниченное (местное) или распространенное. Распространенные алопеции возникают при заболевании органов пищеварения, гипо- и авитаминозах, при недостатке в кормах цистина, и нередко, у собак при комнатном содержании. В редких случаях наблюдают врожденную алопецию, которую связывают с недостатком йода в организме матери, у пушных зверей при гипо- и авитаминозе В2 щенки бывают совершенно безволосыми, кожа становится утолщенной и саловидной. Полулетальная безволосость (атрихия) – наследственное заболевание норок, характеризуется тем, что в течение первой недели жизни кожа щенков покрывается лишь единичными волосами или остается оголенной и морщинистой. Ограниченные алопеции наблюдаются при дерматитах, при микотических и паразитарных болезнях (чесотка, стригущий лишай, парша, поражения вшами, блохами, клещами) кожи, трении сбруей. При воспалении слизистой оболочки век у кроликов вследствие слезотечения кожа под глазом воспаляется, волосы на ней выпадают.

Сечение волос служит признаком трихофитии. На пораженных участках кожа кажется, как выстриженной, волос обламывается и расщепляется в виде кисти.

Цвет кожи

Определяется на непигментированных участках, а у пигментированных животных исследование цвета кожи заменяется исследованием слизистых оболочек. Цвет кожи зависит от ее толщины, количества пигмента и кровенаполнения. Исчезновение пигментации часто бывает после ее травмирования и длительных воспалений, под воздействием патологических экскретов. Например, непигментированные полосы образуются ниже внутреннего угла глаза при хроническом конъюнктивите, в области ануса – при длительных поносах и т.д. Кожа птиц, овец, белых свиней, белых собак и кошек лишена пигмента и окрашена в бледно-розовый цвет, что позволяет заметить изменения окраски. Кожа травоядных темнопигментирована, исключение составляют только белые и пегие животные. При алопеции на бесшерстных местах пигментация, наоборот, усиливается. При нарушениях желчеобразования и желчеотделения кожа приобретает желтоватый, серо-желтоватый оттенок, он более выражен там, где кожа тоньше, бледнее (внутренняя поверхность ушных раковин, промежность, паховая область, внутренняя поверхность бедер), однако слабую желтушность можно достоверно распознать только при естественном освещении. К изменениям цвета кожи, имеющим большое значение, относят: бледность (анемичность), покраснение (гиперемия), синюшность (цианоз), желтушность (иктерус). Бледность кожи зависит от недостаточного наполнения кожных сосудов кровью или от уменьшения количества эритроцитов и гемоглобина.

Это важный клинический симптом многих болезней и проявляется тем, что кожа кажется белой, серой, серо-белой или желтовато-белой. Это особенно четко бывает выражено на слизистых оболочках (после обильных кровопотерь, при коллапсе, спазме сосудов, т.п.). У поросят раннего постнатального возраста бледность кожи нередко отмечается при поносах, рахите, как признак анемии на почве минерального голодания и недостаточного кормления. При лейкозе птиц отмечают бледный сморщенный гребень. Бледность кожи обычно быстро проявляется при кровоизлияниях, в частности при полостных кровотечениях, в результате разрывов сосудов или паренхиматозных органов. Медленно развивающиеся побледнения кожи связаны с качественными изменениями крови. Резко выраженная бледность – при слабости сердца, при коллапсе, агонии, во время обмороков. Покраснение кожи может быть общим и местным. Общее покраснение кожи отмечают при тяжелых лихорадочных состояниях, высокой температуре. Ограниченные покраснения кожи по своему происхождению подразделяются на геморрагические и гиперемические. Геморрагические покраснения обусловлены повышением проницаемости кровеносных сосудов и выходом крови в межтканевое, пространство кожи и подкожной клетчатки. Они часто имеют место при различных заболеваниях геморрагического диатеза. По форме и распространению геморрагические покраснения бывают точечными или полосчатыми, в иных случаях – пятна различной формы и величины. Путем слияния отдельных очагов образуются пятна значительной величины. Окраска этих пятен меняется от ярко-красных до темно-красных с желтоватым или зеленоватым оттенком (чума, сибирская язва, септицемия свиней, чума собак и инфекционная анемия лошадей). Излюбленной локализацией кожных кровоизлияний являются части тела, прикрытые тонкой и нежной кожей; чаще наблюдаются на брюхе, на внутренней поверхности бедер, на промежности, боковой поверхности груди. Гиперемические покраснения чаще бывают разлитыми и занимают обширную часть поверхности тела. Причиной их возникновения является расширение сети кожных капилляров, в просвете которых вследствие этого скапливается значительная масса крови. В зависимости от особенностей патологического процесса, свойств и степени прилива крови гиперемические участки имеют, различные оттенки – от розового до красного и даже темносинего. Обычной причиной гиперемии являются аллергические реакции, рожа свиней, гангрена кожи, чесотка, экзема, эритема, кормовые сыпи (гречичная и клеверная болезнь), акароз собак. Гиперемия кожи возможна при тепловом ударе и острых и инфекционных заболеваниях, сопровождающихся сердечной слабостью; при спирохетозе кроликов в местах поражения наблюдается гиперемия (на половых органах, иногда на губах, веках, вокруг ноздрей, около мошонки); красновато-коричневый цвет кожа приобретает при экссудативном диатезе. Гиперемические покраснения отличаются от геморрагических тем, что их краснота легко исчезает при надавливании пальцем (рожа свиней), тогда как при геморрагиях она стойко удерживается (чума свиней). Синюшность кожи у свиней бывает наиболее выражена на пятачке, грудной и брюшной стенке, губах и ушных раковинах, у птиц – на гребне и бородке, у рогатого скота – на носовом зеркальце. В развитии цианоза большую роль играет повышение в крови количества восстановленного гемоглобина, имеющего, по сравнению с оксигемоглобином, значительно более темный цвет. Общий цианоз у животных появляется с изменением цвета непигментированной кожи вследствие увеличения содержания в крови восстановленного гемоглобина. Перегрузка крови восстановленным гемоглобином оказывается следствием расстройства кровообращения в малом круге или уменьшением газообмена в легких. Развивается цианоз при сердечной (пороки сердца, перикардит, миокардит) и легочной недостаточности (стеноз верхних дыхательных путей, пневмония, отек легкого, альвеолярная эмфизема), при расширении желудка и преджелудков, циррозе печени, разрыве или грыже диафрагмы, инфекционных и инвазионных болезнях, отравлениях (минеральными и растительными ядами). Кожа приобретает оттенок от синеватого до синевато-красного и сине-черного. Выраженный цианоз гребня и сережек наблюдается при гриппе птиц. Утята, больные чумой, имеют сине-голубой цвет клюва. При отравлении азотной и азотистой кислотой резкая гиперемия гребня и сережек сменяется цианозом. Желтушность – симптом, включающий ряд клинических явлений и происходит вследствие отложения красящего вещества в тканевых щелях кожи. Желтушность лучше отмечается, где кожа тоньше и менее пигментирована: внутренняя поверхность ушных раковин, лоб, паховая область и промежность, внутренняя поверхность бедер. При сильной пигментации животного исследуют слизистые оболочки.

По происхождению различают желтухи механические, гемолитические, паренхиматозные. Механические развиваются вследствие сужения просвета желчных путей, что приводит к застою желчи с последующим ее всасыванием (воспаление двенадцатиперстной кишки, закупорка и сужение желчных путей). Гемолитические развиваются при гемолизе крови под влиянием ядов. Образующийся в ретикуло-эндотелиальной системе билирубин, вследствие повышения порога печени, не успевает выделяться, создавая билирубинемию с окрашиванием кожи в желтый цвет. Гемолитическая желтуха возникает при остром сапе, крупозной пневмонии лошадей, кровепаразитарных заболеваниях, отравлении змеиным ядом, анафилаксиях, отравлении хвощом. Паренхиматозные – на почве расстройства печеночных клеток, при различного рода поражениях печени: воспалительного, дегенеративного или некротического характера.

Температура кожи

У крупного и мелкого рогатого скота исследуется на ушах, носовом зеркале, основаниях роговых отростков, боковых поверхностях грудной клетки, конечностях, особенно на венчике копытец; у лошадей – на ушах, нижней части спинки носа, боковой поверхности груди, венчике копыта; у свиней на пятачке, ушах; у плотоядных и кроликов – на ушах, кончике носа; у птиц на гребне, бородке. Температура кожи меняется в зависимости от видовых, возрастных, сезонных, погодных, физиологических, патологических и других факторов. Колебания внешней температуры соответствующим образом отражаются на температуре кожи. В наиболее защищенных густой шерстью или длинными волосами местах (грива, челка, щетки) и в соприкасающихся кожных складках (паховая область) местная температура выше, чем на открытой области (боковой поверхности груди, брюха и конечностей). Общее повышение температуры (гипертермия), когда кожа на ощупь кажется горячей, отмечается при лихорадке, физической нагрузке (после появления пота температура более и или менее снижается), возбуждении, тепловом и солнечном ударе, коликах, при резком усилении сердечной деятельности. Местная гипертермия бывает при воспалении кожи и подкожной клетчатки, заболеваниях органов и тканей, расположенных близко к коже (острый перитонит, плеврит, фарингит, воспаление мозговых оболочек). Общее понижение температуры кожи (гипотермия) связано с недостаточной циркуляцией крови в кожных капиллярах. Наблюдается при коллапсе, коматозных состояниях, анемии, кровопотерях, сердечной слабости, парезах, параличах, чрезмерном потоотделении, переохлаждении, родильном парезе. Неравномерность распределения температуры кожи является следствием местного спазма сосудов.

Эластичность или упругость кожи

Это свойство кожи быстро принимать первоначальное состояние после оттягивания кожной складки. У упитанных здоровых животных кожа мягкая подвижная и отличается высокой эластичностью. Напряженность и тургор кожи зависят от скопления крови и лимфы в сосудах кожи и межтканевых щелях, от свойства эластических и мышечных волокон, состояния общего нервного тонуса. У различных животных на различных участках тела эластичность кожи неодинакова. Кожа лошадей, свиней и коз не образует складок, а у большинства пород крупного рогатого скота, некоторых пород овец и собак в области подгрудка и шеи отмечаются многочисленные складки. У лошадей эластичность кожи определяется в области средней трети шеи, у крупного рогатого скота ее испытывают в средней трети лопатки, за лопаткой или в области последних ребер, а у мелких животных на спине. У здоровых животных кожная складка быстро расправляется, задержка на 10-15 сек. и более указывает на понижение или потерю эластичности. Особенно хорошо это выражено у крупного рогатого скота при тяжелых нарушениях кормления. Понижение эластичности часто наступает при дегидратации организма (тяжелые поносы, упорная рвота, полиурия), больших кровоизлияниях, коллапсе на почве сердечной слабости.

Эластичность кожи восстанавливается по мере улучшения состояния животного. Нарушение эластичности – кожи признак общего или кожного заболевания (хроническая экзема, чесотка, демодекоз).

Влажность кожи

При пальпации кожи животных ощущается влажность, которая создается в результате испарения пота. Способность выделять пот развита у животных неодинаково. Наиболее развиты потовые железы у лошади, за которой в нисходящем порядке идут овца, крупный рогатый скот, коза, свинья, собака, кошка. У птиц потовых желез нет. Возбуждение потовых центров может наступить рефлекторно при повышении температуры кожи, ощущении боли и вследствие прямого раздражения этих центров при скоплении углекислоты в крови или понижении кровяного давления. Физическое, мышечное напряжение, возбуждение животного, теплая среда (особенно, если воздух влажен), душные помещения обуславливает скопление пота на коже в виде капель. У лошадей это паховая, срамная, локтевая, подвздошная подмышечная области, основание уха, окружность глаз, ноздрей, рта; у крупного рогатого скота – боковые поверхности шеи, подвздохи, плечевая область, основания ушных раковин; у мелкого рогатого скота – вымя, нижняя поверхность хвоста, внутренние поверхности бедер. У собак и кошек участки тела, покрытые волосом, не потеют, у них пот выделяется только на лапах. Из патологических явлений отмечают общее потение, ограниченное или местное, сухость кожи.

Запах кожи

Процессы разложения кожного сала, пота и отслаивающегося эпидермиса, связанные с образованием летучих веществ, придают коже специфический для каждого вида животных запах. Интенсивность запаха уменьшается при хорошем уходе за кожей здоровых животных. При болезненных состояниях появляются запахи, несвойственные коже. Так, например, при разрыве мочевого пузыря (у собак и быков в результате закупорки мочеиспускательного канала мочевыми камнями), уремии – запах мочи, трупный запах отмечается при гангрене кожи, своеобразный неприятный запах при тяжелых формах чумы собак, сладковатый приторный запах при сальмонеллезе телят. При неправильном уходе за собаками у них часто развивается межпальцевый дерматит, сопровождающийся впоследствии зловонным запахом. Лекарственные вещества, выделяемые с потом и имеющие специфический запах, передают его коже (камфора, йодоформ и т.п.). Избыточная сальность кожи (себорея) у лошадей ведет к образованию отрубевидных чешуек, (чешуйчатый; атрофический лишай), алопеций и бело-серых толстых корок на коже со специфическим прогорклым запахом. У овец она бывает на шее, спине, плечах, боковых поверхностях грудной клетки (сальный лишай, «ложная чесотка»). Эта аномалия нередко отягощает другие кожные болезни (инфекционные болезни, чесотка, экзема, нарушения пищеварения и нервно-трофической функции). Уменьшение салоотделения – астеатоз – приводит к утрате блеска, тусклости и ломкости волоса.

Чувствительность кожи

Определяется по реакции животных на болевые, тактильные, температурные и электрические раздражители, которая может проявляться в форме активных, оборонительных или агрессивных движений (отодвигание, оглядывание, стремление ударить рогом, лягнуть или укусить). Болевая чувствительность более выражена на коже губ, вымени, внутренней поверхности бедер, затылке, нижней поверхности хвоста, в области анального сфинктера и наружных половых органов. Сильная болезненность отмечается при пиодермии кожно-слизистых зон у немецких овчарок (губы, веки). Кожа крупа, боковые поверхности груди и бедер, наоборот, значительно менее чувствительны. При резком угнетении центральной нервной системы (родильный парез, параличи, парезы, кома) болевая реакция резко снижается или исчезает совсем.

Целостность кожи

Кожа равномерно покрывает туловище животного, но в результате воздействия механических, термических, химических факторов, внутренних причин наблюдается нарушение целостности кожи. К нарушениям относятся ссадины, раны, трещины, пролежни, гангрена кожи. Ссадины или царапины – неглубокие потери вещества, ограничивающиеся поверхностными слоями кожи, обычно прикрытыми корками. Они появляются вследствие ушибов, расчесов или грызения. Царапины наблюдают при заболеваниях, сопровождающихся сильным беспокойством животного (различные виды колик). Многочисленные ссадины обнаруживаются при заболеваниях кожи, связанных с зудом – чесотка, акароз, экземы, эктопаразиты. Растирание строго определенного участка кожи характерно для бешенства и бульбарного паралича. Трещины кожи – это линейные поверхностные или глубокие надрывы участков кожи, потерявших свою эластичность вследствие ороговения эпидермиса или серозной инфильтрации. Трещины возникают там, где кожа при движении сильно растягивается – на сгибательных поверхностях суставов. Многочисленные трещины служат воротами для инфекции. Раны кожи – открытые механические повреждения, проявляющиеся повреждением целостности ее и подлежащих тканей. Раны кожи служат воротами для инфекции – столбняк, злокачественный отек, анаэробные инфекции крупного рогатого скота. При осмотре обращают внимание на локализацию, размер, форму, характер раны – резаная рана или колотая, укушенная, ушибленная и т.д. Пролежни –глубокие, до омертвления, изменения кожи, развивающиеся в результате давления тяжести тела. Появляются на местах наибольшего сдавливания. У крупных животных все заболевания, связанные с истощением и вынужденным лежанием, часто являются причинами развития пролежней. Гангрена кожи – представляет собой форму влажного некроза, при котором омертвевшие участки кожи и прилегающих тканей окрашиваются в темно-бурый цвет. Причиной гангрены являются инфекции (рожа свиней, гангренозный дерматит, гангренозная оспа, дифтерия поросят, кормовые интоксикации, отравления спорыньей, подкожное введение лекарственных препаратов).

Специальные методы исследования кожи

Наибольшее значение среди специальных методов исследования кожных покровов получили микроскопический, люминесцентный, гистологический и реактивный метод. Микроскопические исследования используют для обнаружения возбудителей болезней (грибков при стригущем лишае, бактерий, чесоточных клещей и др.). Для обнаружения грибков и возбудителей стригущего лишая используют соскоб кожи и волос на границе очага поражения. Для обнаружения чесоточных клещей соскоб делают до появления кровоточивости со свежепораженных очагов.

Люминесцентное исследование волос и кожи основано на способности некоторых грибков светиться в темноте серебристо-голубым цветом под воздействием ультрафиолетовых лучей, что, в частности, позволяет обнаружить пораженные микроспорией участки и дифференцировать трихофитию от дерматитов негрибковой этиологии. Гистологическое исследование кожи используется не часто, а в целях дифференциальной диагностики хронических экзем, дерматитов паразитарной этиологии и осуществляется в соответствии с правилами гистологической техники.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронин, Е.С. Клиническая диагностика с рентгенологией / Е.С. Воронин, Г.В. Сноз, М.Ф. Васильев [и др.]. – М.: КолосС, 2008. – 9 с. - ISBN:5-9532-0139-7

2. Уша, Б.В. Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней животных/ Б.В. Уша, И.М. Беляков, Р.П. Пушкарев – МОСКВА «КолосС», 2004. – 15 с. – ISBN: 5-9532-

3. Бессарабов Б.Ф. Незаразные болезни птиц - М.: «КолосС», 2007. – 174с.

4. Бессарабов Б.Ф. Болезни птиц /И.И.Мельникова, Н.К.Сушкова, С.Ю.Садчиков. – СПб.,М.,К.:Лань,2007. – 445с.

5. Внутренние болезни животных /Г.Г. Щербаков, А.В. Коробов. – М. 2002. – 730с.

6. Незаразные болезни пушных зверей: Учебное пособие / М.Г. Зухрабов, О.В. Малова, В.Н. Дервянов. – К.:ФБГОУ ВПО «КГАВМ им.Н.Э. Баумана»,2012. – 107с.

7. Эндемические болезни сельскохозяйственных животных /Н.А. Уразаев, В.Я. Никитин, А.А. Кабыш (и др.). – М.: ВО «Агропромиздат»,1990. – 271с.

Дата добавления: 2021-05-18; просмотров: 682; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!