Организация пианистического аппарата

Содержание

1. Введение………………………………………………………………………………………………………………..…...2

2. Основная часть

2.1 Нотная грамота…………………………………………….……………………………………………….……..……4

2.2 Знакомство с фортепиано……………………………………………………………………………......….……5

2.3. Организация пианистического аппарата …………………………………………………….….………6

2.4 Работа над штрихами………………………………………………………………………………………..…......7

2.5 Способы работы над гаммой …………………...…………………………………………….………...…..10

2.6. Чтение с листа……………………………………………………………………………..……….………..……….11

3. Заключение…………………………………………………………………………………………………………….….12

4. Список использованных источников………………………………………………………………………..13

1. Введение

Содержание урока зависит от многих факторов. Здесь имеет значение: возраст ребёнка, степень его подготовленности, его личные качества - талантлив он или малоспособен, старателен или ленив, а так же от темперамента учителя и его стиля работы. И в то же время в каждом уроке есть определённые стабильные компоненты, применяются отработанные приёмы, прошедшие проверку в деятельности многих поколений педагогов-пианистов. Если говорить в общем, то урок состоит из нескольких блоков. Это проверка домашнего задания, работа над программой непосредственно на уроке, творческие задания к следующему уроку.

|

|

|

Что же должны сделать мы, преподаватели, для того, чтобы нашим ученикам было на уроках комфортно и интересно; чтобы вместе с нами они с радостью и удовольствием достигали высоких результатов в обучении игре на фортепиано; чтобы после окончания школы инструмент звучал в их доме не потому, что нужно готовиться к академическому концерту, а потому, что это интересно. За вторым роялем в фортепианном классе сидит, как известно, педагог, и дистанция, разделяющая учителя и ученика, получает зримое выражение. Но едва начинается работа над музыкальным произведением, эта дистанция резко сокращается. В совместных поисках и размышлениях постигается нотный текст, открывается смысл гармонизации, формируется фраза. Педагог и ученик вместе опробуют тончайшие оттенки звуковой палитры, колдуют над педалью, ищут подходящую аппликатуру, решают технические задачи. Педагог сидит за вторым фортепиано, а за первым, сменяя друг друга, ученики, каждый из которых представляет для преподавателя свою, особую проблему. Что должен уметь преподаватель? Каким ему следует быть? По словам Г. Нейгауза, он должен быть учителем музыки, то есть «разъяснителем и толкователем», и учителем игры на фортепиано, способным обучить непростому пианистическому «ремеслу». А ещё, по выражению А. Казеллы, – «учителем жизни», которому доверено воспитание формирующейся личности. Только в триединстве этих ипостасей деятельность педагога-музыканта бывает по-настоящему плодотворной.

|

|

|

Центр образовательного процесса – ребёнок, и задача педагога специального фортепиано – предоставить ему самые широкие возможности для успешного освоения музыкального инструмента.

Педагог призван решать следующие задачи:

-обеспечивать условия для сохранения и совершенствования традиций отечественной фортепианной педагогической школы;

-использовать вариативный подход в целях адаптации учебных программ к способностям и возможностям каждого учащегося;

-создать условия для обеспечения индивидуального подхода к каждому учащемуся в рамках образовательного процесса обучения игре на фортепиано.

Подавляющее большинство детей занимаются музыкой в плане общего музыкального образования, и лишь незначительная часть из них поступает после окончания школы в музыкальные колледжи. Учитывая это, обучение надо направить так, чтобы предоставить возможность детям с самыми различными музыкальными данными, занимаясь по индивидуальным планам, приобщаться к музыкальной культуре.

|

|

|

Форма индивидуальных занятий в классе фортепиано создает педагогу необходимые условия для внимательного всестороннего обучения и воспитания каждого ребёнка, объективной оценки его возможностей (с учётом эмоционального, общего и физического развития, строения рук и приспособляемости к инструменту, музыкальной памяти и т.д.)

За время обучения преподаватель должен сформировать удобный исполнительский игровой аппарат, развить навыки чтения с листа, дать знания по элементарной теории музыки, научить самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно исполнять на фортепиано произведения из репертуара школ искусств, также развить навыки подбора по слуху, транспонирования и игры в ансамбле.

Одной из важнейших задач педагогов по классу фортепиано является ранняя профессиональная ориентация учащихся. Создание реальных условий эффективного развития и обучения детей, обладающих способностями для дальнейшего получения профессионального образования в области музыкального искусства.

|

|

|

Неподготовленность детей к деятельности в сфере музыкального искусства, отсутствие гармонично развивающей ребёнка звуковой окружающей среды, перегрузки в общеобразовательной школе усиливают неоднородность контингента учащихся школ искусств по уровню способностей, сформированных вкусов и потребностей, усложняют процесс освоения учебной программы. В связи со сложным экономическим положением, с низким уровнем зарплаты родителей учащихся, многие из них не имеют дома музыкального инструмента фортепиано, что также очень усложняет учебный процесс, не позволяет осваивать учебный музыкальный материал в должном объёме.

Обучение игре на фортепиано-процесс творческий. Успешный результат занятий во многом зависит не только от желания и интереса ребёнка, но и от умения педагога найти правильный подход. Часто приходиться слышать от родителей: «А есть ли у моего ребенка слух?», «Каковы музыкальные способности у ребёнка, и может ли он заниматься на фортепиано?»

Обучение игре на фортепиано возможно для каждого ребенка, но пытаться «вырастить» профессионального музыканта из каждого ребёнка не нужно. А увидеть есть ли у ребёнка музыкальные способности можно лишь в процессе обучения, более того, именно в процессе обучения происходит и развитие музыкальных способностей. Занятия музыкой необходимы каждому ребёнку, они помогают его общему развитию, помогают развить чувство прекрасного. Обучение музыке улучшает характер детей и благотворно воздействует на их психологическое состояние.

Основная часть.

Нотная грамота

Изучая нотную грамоту, можно играть в игру «Угадай ноту»: ученик с помощью карточек с нотами (рис 1.), называет и играет звуки на инструменте в разных октавах. Это способствует развитию координации, музыкального слуха, зрительной памяти.

Рисунок 1. Музыкальные карточки.

В изучении нот очень помогает система А. Д. Артоболевской. Ученик запоминает короткие стихи: «ми соль си ре фа» - на линеечках сидят; «ре фа ля до ми» - те в окошечки глядят и т. д. Сначала в скрипичном, затем в басовом ключе делаем карточки для нот. Прикасаясь к клавишам кончиками пальцев - играем в учителя (большой палец) и учеников (остальные пальцы)… Как определить момент, когда ребёнок может перейти к игре на фортепиано? Это когда ребёнок:

-свободно ориентируется на клавиатуре;

-нотный текст, который ребёнок читает глазами, озвучен внутренним слухом;

-слух его развит, натренирован;

-освоил ряд двигательных и дыхательных упражнений, необходимых для того, чтобы привести в нужный тонус мышцы пианистического аппарата, снять «зажимы» и спазмы, которые могут помешать игре.

И главное - ребенок хочет играть.

А так же одним из самых важных подпунктов является правильное и красивое написание нот и других музыкальных знаков, с помощью которых композиторы записывают свою музыку. В этом педагогам помогает Г.Ф. Калинин «Музыкальные прописи». Г.Ф. Калинин включил: музыкальные узоры, музыкальные ключи, ноты, музыкальные знаки и игровые задания (рис. 2).

Рисунок 2. Г.Ф. Калинина «Музыкальные прописи»

Знакомство с фортепиано

«Нужно заставить забыть, что у рояля есть молоточки» (Клод Дебюсси)

Перед прикосновением к клавишам, ребёнок знакомится с инструментом. Мы поднимаем крышку у фортепиано, заглядываем внутрь. Видим толстые и тонкие струны, молоточки.

«Мы сегодня увидали городок внутри рояля.

Целый город костяной - молотки стоят горой.

Блещут струны жаром солнца. Всюду мягкие суконца.

Что ни улица - струна в этом городе видна.» Мандельштам «Миньон».

Конечно, дети спрашивают о педалях, зачем они нужны.

«Любите педаль, исследуйте её, учите педаль, учите с педалью! Учитесь наслаивать и отслаивать педаль. Педаль - звуковое облако, и говорить о ней хочется как об облаке: слоистая, перистая, обволакивающая, нависающая, грозовая, плывущая, мрачная, лёгкая, светлая!». Натан Перельман.

Организация пианистического аппарата

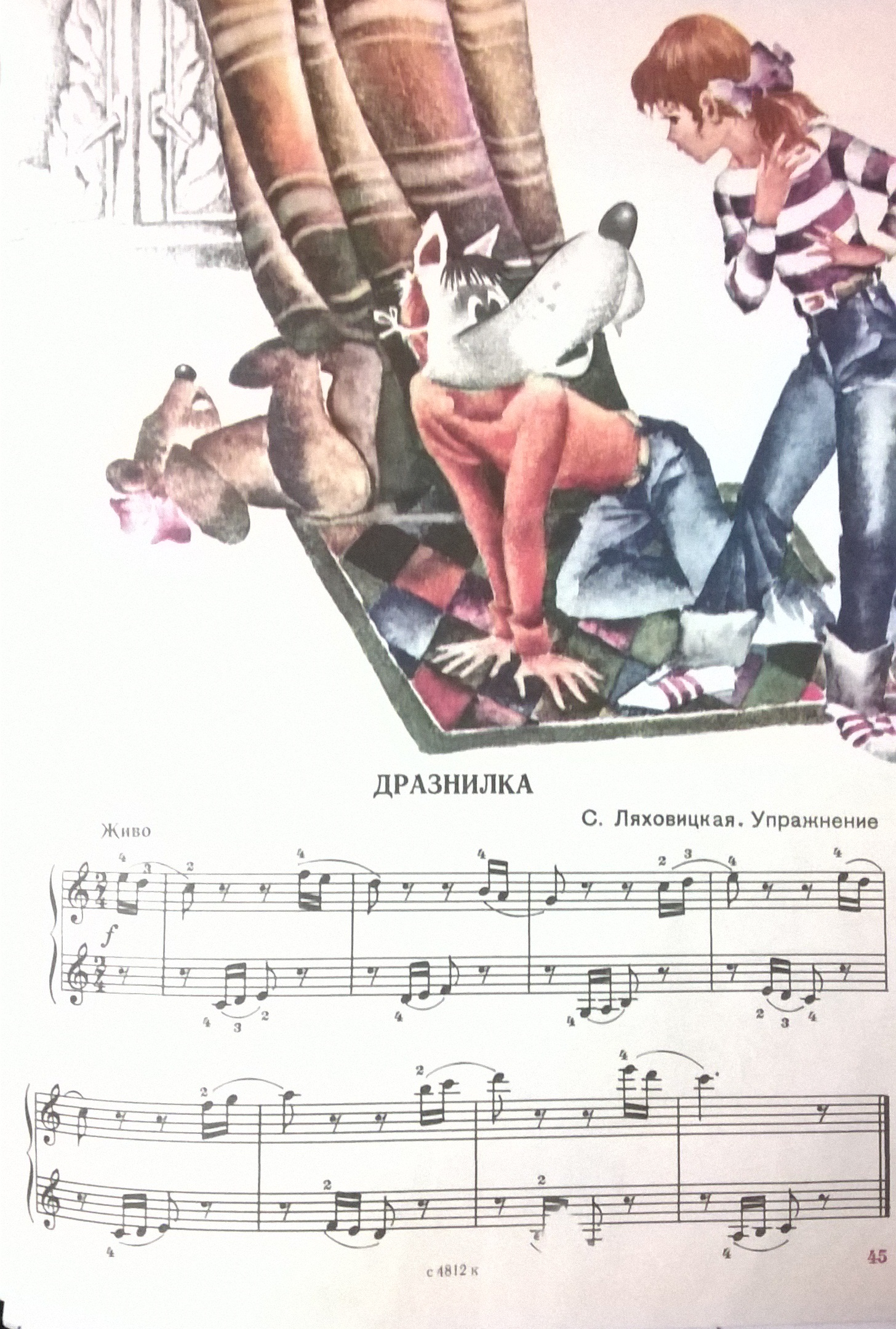

С первых уроков играем простые песенки и упражнения для пальцев: 1, 2, 3 звука. Например. Изображаем «кукушку». Ученик играет два звука через ноту поочерёдно каждой рукой 3-м пальцем в разных октавах или «киску» 3-м и 2-м пальцем с использованием чёрной клавиши. «Пальчики идут в гости» - 3,2,1 пальцы вверх и вниз каждой рукой в разных октавах. В игре 4-м и 5-м использую песенку – упражнение «Дразнилка» из сборника Артоболевской (Рис. 3).

Рисунок 3. А. Артоболевская «Первая встреча с музыкой»,

С. Ляховская «Дразнилка»

В игре детей часто чувствуется скованность, внутреннее напряжение, многие поднимают плечи, напрягают мышцы лица, если вовремя не обратить внимания – это станет основой неправильной игры. Многие дети любят играть по краю клавиш, обычно это недостаток низкой посадки дома. Преодолеть эти трудности помогают упражнения, индивидуальный подход, контроль педагога, самоконтроль. Можно привлечь родителей, бабушек….

Учить детей играть на фортепиано – это всё равно, что учить малыша ходить. Только что родившийся младенец не может сразу пойти. Вначале он задирает ножки, потом ползает, потом держится за что – нибудь и начинает стоять на неустойчивых ногах, а заботливая мама поддерживает его, помогая сохранить равновесие. И, в конце концов, как-то незаметно малыш делает свои первые осторожные шаги, а потом - с каждым днём, с каждым месяцем ходит всё увереннее.

Детским пальцам тоже нужно дать время, чтобы они научились играть, а вначале им требуется всего лишь помощь. Так же нужно выучить аппликатуру, название пальчиков.

Дети во время игры пристально смотрят на свои пальцы и на клавиатуру и перестают слушать себя. Фиксируя внимание на клавиатуре, ребёнок перестаёт слушать себя. Если же прикрыть крышку рояля так, чтобы руки свободно могли играть, происходит чудо – он весь уходит вслух, его внимание полностью переключается с рук, и тут же выпрямляется спина, появляется полная проводимость. Больше использовать «игру вслепую». Необходимо с каждым ребёнком найти наиболее удобное положение руки, не забывая о том, что ребёнок растет, и это положение постоянно меняется. Лучше всего не говорить с ним о самой руке, а обратить внимание на звукоизвлечение.

Работа над штрихами

Многие великие музыканты рекомендуют начинать игру на фортепиано с легато, потому что фортепиано – легатный инструмент, рекомендуется высокое поднятие пальцев.

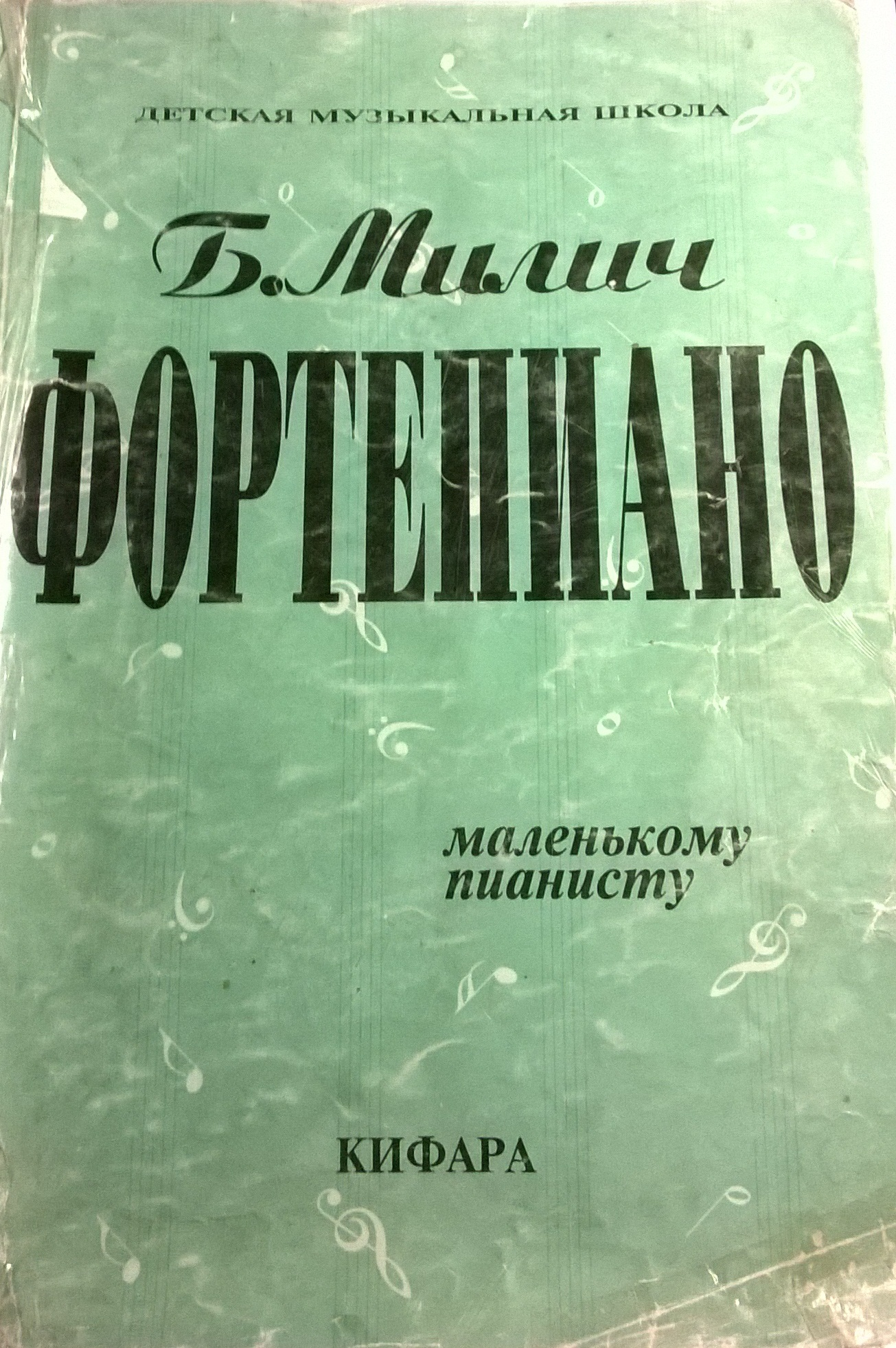

Можно начинать обучение с трёх штрихов – стаккато, нон легато и портаменто. Прикосновение к клавишам при том или ином виде игры абсолютно разное! Малыш начинает играть штрихи стаккато и нон легато только третьим пальцем. Можно играть по чёрным клавишам от нижнего к верхнему регистру и обратно, читая строки Пушкина: «Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет…». После игры на чёрных клавишах можно начинать играть на белых. Такие упражнения помогают полнее ощутить клавиатуру, почувствовать поддержку нижних мышц спины и поясницы, дают возможность ладони обрести эластичность. Очень важно следить за тем, чтобы соприкосновение «подушечки» пальца с клавишей произошло ещё до выполнения стаккато, за осанкой, за качеством звука и за тем, чтобы незанятые пальцы не напрягались. Желательно играть отдельными руками сначала третьим пальцем правой, потом – левой руки. Лучше исполнять пьесы, в которых мелодия равномерно распределена между обеими руками и охватывает оба нотных стана (пьесы из сборника Б. Милича для начинающих) (Рис.4). Либо играть третьими пальцами обеих рук одновременно на нотах – близнецах (в унисон). Игра двумя руками только третьими пальцами занимает довольно продолжительный период. Ребёнок учится согласованности движений рук. Чем прочнее закрепится навык согласованной игры двумя руками, тем проще и легче будет впоследствии овладеть игрой другими пальцами и решать все последующие задачи.

Рисунок 4. Б. Милича «Фортениано. Маленькому пианисту»,

Пьесы из сборника Б. Милича для начинающих.

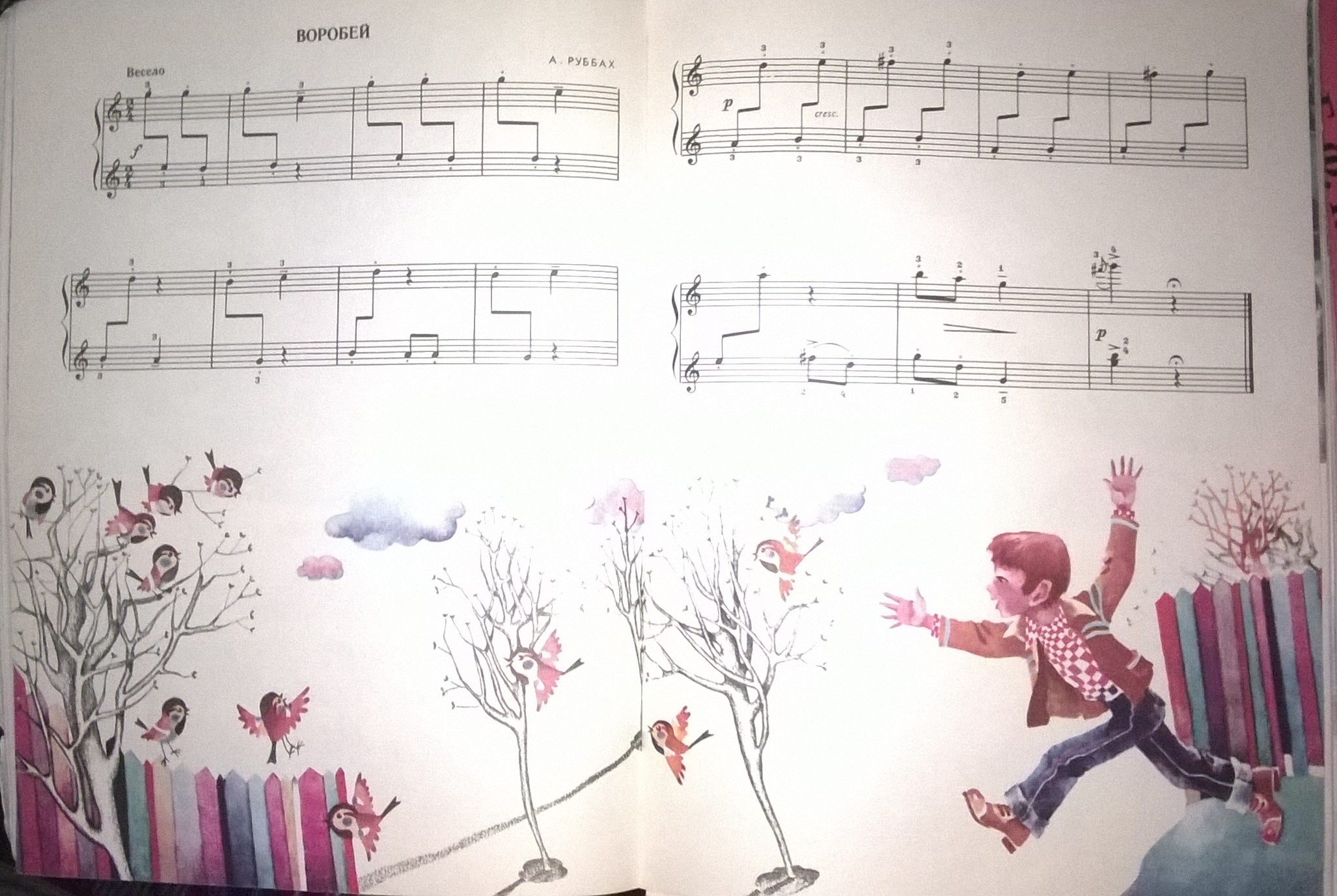

Вначале обучения, важно не только научить малыша играть, но и познакомить его с музыкальным миром, заинтересовать, понять, о чём музыка говорит, вложить как можно больше музыкальных впечатлений. Дети 1-го класса очень любят пьесу Галынина «Зайчик». В этом небольшом произведении сочетаются множество пианистических навыков: игра стаккато, аккордами, быстрая смена рук. Дети не замечают этих трудностей, они увлечены образом прыгающего зайчика. Лиса нападает. Зайчик вырывается, и убегает. Смена образа (заяц-лиса) определяет штрихи, динамику. Яркий пример такой образной пьесы - «Медведь» Г. Галынина. Она помогает при изучении басового ключа. Играя пьесу А. Рубаха «Воробей» (рис.5), где мы изображаем воробья и кошку, впервые знакомимся со штрихом стаккато.

Рисунок 5. А. Рубаха «Воробей»

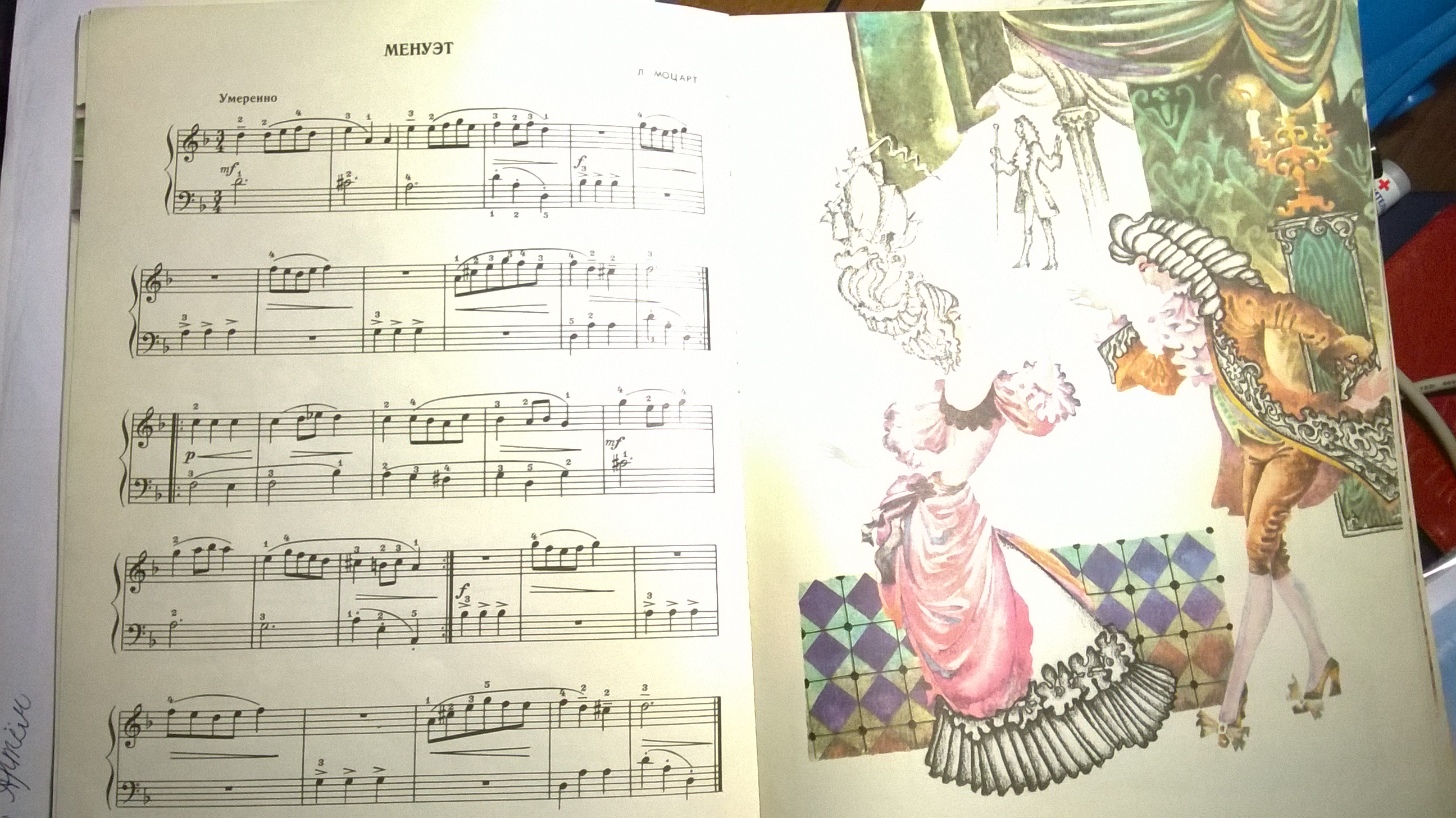

Пьеса А. Гедике «Ригодон» - не только танец, но уже и простейшая полифония. Мы представляем праздничный бал. Сначала танцуют все гости, а в середине - принц и принцесса, разговаривают друг с другом, «соединяются» (момент кульминации-аккорд), продолжая танец с придворными. Тот же образ можно использовать в вальсе из балета «Спящая красавица» Чайковского. В сборнике Артоболевской «Первая встреча с музыкой» к Менуэту Л. Моцарта (Рис.6), есть замечательные стихи. С первых уроков, когда дети слышат его в исполнении педагога, проникаются любовью, стараются запомнить слова, хотят в дальнейшем играть.

Рисунок 6. Л. Моцарт «Менуэт».

Способы работы над гаммой

В освоении нотной грамоты можно использовать очень удобные пособия Корольковой «Крохе-музыканту», «Первые шаги маленького пианиста», Альтермана «40 уроков начального обучения». Когда ребёнок освоил ноты, длительности, основные приёмы звукоизвлечения, на смену упражнениям приходит время работы над гаммами. И здесь игровые способы очень пригождаются.

Самая большая трудность для большинства учащихся – соединение гаммы в прямом движении двумя руками. После того, как твёрдо усвоено чередование пальцев отдельными руками, считаю целесообразным соединять сразу на 2 октавы, так как остановка на 5 пальце, при игре в одну октаву, сбивает потом с основного чередования 3 и 4 пальцев. Для облегчения процесса придумали определённую схему: при движении вверх – ведущая правая рука, она первая чередует пальцы, а левая за ней повторяет; при движении вниз – главной становится левая рука, а правая – повторяет. При этом одно условие – пальцы не пропускать! При таком способе работы гамма начинает звучать приемлемо после 2-3 уроков.

Обращения аккордов хорошо закоминается, если их поиграть, как фанфары, на слова «Солнце встало, солнце встало, просыпайся и вставай»

Запомнить аппликатуру хроматической гаммы поможет игра: «Фокусник разрезал ленту на куски»:

· Играем отрывок ленты по «двойняшкам» с 3-го пальца (туда-обратно):

· Отрывок по «тройняшкам» с 3-го пальца;

· Промежуток с ре-диеза с 3-го пальца;

· Промежуток с си-бемоля с 3-го пальца.

· Поучили по-отдельности, а потом куски соединяем в ленту (играем гамму целиком).

Чтение с листа

Помимо упражнений, развития слуха, ритма, пианистических навыков, важно уделять внимание чтению пьес с листа и подбору песен на слух. Это могут быть простые песенки, хорошо знакомые ребёнку. Например, «Песенка про ёлочку», «Песенка про кузнечика». Большой интерес представляет сборник Т. Камаевой и А. Камаева «Чтение с листа. Игровой курс». Игровой курс разделён на две части. Первая состоит из заданий, которые снимут психологический зажим у ребёнка перед незнакомым текстом и сделают занятие увлекательным. Каждое задание сопровождается графой для оценки, которую преподаватель ставит для дополнительного поощрения учащегося. Задания усложняются постепенно. Внимание ребёнка активизируется на отдельных элементах нотного текста - ключевые знаки, аппликатура, динамика, темп и т.д. Текст в основном обращён к учащемуся. У детей появляется интерес к игре на инструменте. Преподаватель должен использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы привить своим ученикам любовь к чтению с листа в домашней работе.

Свои первые выступления на концертах малышу всегда легче даются, если с ним рядом его педагог, поэтому хорошо включать в репертуар ансамбли. Это ещё важно и потому, что ученик начинает слушать совместную игру, пытаясь подстроиться или взять инициативу, охватывая больший звуковой объём, в нотном тексте следит за своей партией и партией партнёра. С учащимися младших классов нужно стараться проходить большое количество произведений и не требовать добиваться всего сразу. Накопление репертуара – центральная задача педагога.

Заключение

Конечно, огромную роль в успешных занятиях музыкой играет и созданная на уроке атмосфера. Традиции авторитарной педагогики у нас в стране очень сильны – и в семье, и в детском саду, и в школе это пока самый распространённый стиль воспитания и взаимоотношений. А ведь воспитывать – значит создавать, и только создавать.

Каждым шагом, каждым словом создавать представление ребёнка о себе самом как о достойном человеке.

Поэтому на каждом уроке должно найтись место похвале. И хвалить всегда есть за что! «Это лучше, чем в прошлый раз!» «Вот это место мне очень понравилось – сам то заметил, как хорошо получилось?» Хвалить надо, конечно, не вообще («умница»), а за конкретно сделанное, понятное, прозвучавшее.

Такое найдётся всегда: верно взятый темп, хорошая педаль, удачный эпизод, стройный аккорд, естественное ritenuto. Любую хорошую мелочь в море недостатков обязательно заметить и сказать! Критика же должна быть конструктивно. Строго говоря, даже не критика, а предложение сыграть иначе, усовершенствовать исполнение.

Этот опыт повторяли много раз с одним и тем же результатом: случайно отобранные ребята действительно показывали рост умственных способностей!

Немало важно, чтобы ученик развивался свободно. Свободному развитию, безусловно, вредит чрезмерная озабоченность успехами ребёнка со стороны педагога и родителей. Дети доказывают это взрослым с раннего детства. Еда и сон – важнейшие жизненные потребности, но некоторые малыши прямо-таки ненавидят спать и есть. Почему? Да потому что мамы заставляют их делать это и ужасно горюют, если дитя отказывается садиться за стол или ложиться в кровать вовремя. Стол и кровать превращаются в поле боя. Вот что пишет о ненужности родительского нетерпения американский психолог Эдда Лее Шин: «Если я вам скажу, что вам нужно наложить шины на ноги семимесячному малышу, чтобы научить его ходить раньше, чем это сделает природа, вы скажите мне, что я сошла с ума. Однако, каждый день родители пытаются научить двухлеток читать. Трёхлеток завязывать шнурки. А пятилеток нырять с высокого бортика».

обучением всё точно так же. Излишняя озабоченность успехами («он уже должен это уметь!»; «я должна, во что бы то ни стало научить!») толкает взрослого на конфронтацию с ребёнком. Всему своё время…

Дата добавления: 2021-05-18; просмотров: 133; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!