Функциональные группы биоценоза

Экология – (от греч. «ойкос» - жилище, убежище и «логос» наука, учение) - наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и средой их обитания.

Краткая история развития экологии, как науки:

| Аристотель | 384-322 до н.э. | Трактат «История животных» (в нем Аристотель различал животных по группам – плавающие, ползающие и т.д. – а также приуроченность организмов к местам обитания и образу жизни) |

| Роберт Бойль | 1627-1691 | Поставил первый экологический эксперимент (влияние низкого атмосферного давления на различных животных) |

| Карл Линней | 1707-1778 | В трудах: «Экономия природы», «Общественное устройство» высказывал мысли, что экономия – взаимные отношения всех естественных сил; природа сравнима с человеческой общиной, живущей по определенным законам. |

| Жорж Бюффон | 1707-1788 | Подчеркивал значение климатических факторов |

| Лавуазье | 1743-1794 | Стоял у истоков представлений о круговороте веществ в природе, выделил три группы организмов (продуценты, консументы, редуценты) |

| Гумбольд | 1769-1859 | Сформулировал представление о жизненных форм растений и выявил широтную и высотную зональность в растпределении растений и животных, его труды (1807) положили начало развитию нового направления в науке – биогеографии. |

| А.Т. Болотов | 1738-1833 | Заложил основы сельскохозяйственной экологии |

| Ж. Б. Ламарк | 1744-1829 | Считал важнейшей причиной приспособительских изменений организмов - влияние внешних условий среды. |

| Карл Рулье | 1814-1859 | Подчеркивал важность в изучении эволюции животных организмов зависимости от изменений среды. |

| Чарлз Дарвин | 1809-1882 | Выделил «борьбу за существование» как центральную проблему экологии. |

| Эрнст Геккель | 1834-1919 | В 1866 году предложил термин «экология», дал определение экологии, как науки. |

| В. Н. Сукачев | 1880-1967 | В 1942 году обосновал представление о биогеоценозе («Учение о лесе»). |

| Тенсли | 1871-1955 | Обосновал понятие «экосистема» |

| В.И.Вернадский | 1863-1945 | Сформулировал «Учение о биосфере» |

|

|

|

Если в период своего возникновения экология изучала взаимоотношения организмов с окружающей средой и была составной частью биологии, то современная экология охватывает чрезвычайно широкий круг вопросов и тесно переплетается с целым рядом смежных наук (ботаника, зоология и др.).

Среда организма – та часть природы, которая окружает живой организм и с которой он непосредственно взаимодействует. На нашей планете четыре среды обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная и организменная. Приспособленность к среде обитания носит название адаптации. Способность адаптироваться – одно из основных свойств живых организмов, так как дает возможность существования, размножения. Адаптации проявляются на разных уровнях: от биохимии клеток и поведения отдельных организмов до строения и функционирования сообществ и экологических систем. Адаптации возникают в ходе эволюции видов.

|

|

|

Отдельные свойства или элементы среды, воздействующие на организмы, называются экологическими факторами. Они могут быть необходимы или, наоборот, вредны для живых организмов, способствовать или препятствовать выживанию и размножению. Среди экологических факторов выделяют абиотические, биотические и антропогенные.

Абиотические факторы – температура, свет, радиоактивность, давление, влажность, солевой состав, ветер, течения, рельеф – это свойства неживой природы, которые прямо или косвенно влияют на живые организмы.

Биотические факторы – это формы воздействия живых организмов друг на друга (хищничество, паразитизм, симбиоз, нейтрализм, конкуренция и др.). Могут быть прямые или косвенные.

Антропогенные факторы – это формы деятельности человеческого общества, которые приводят к изменению природы, как среды обитания других видов или непосредственно сказываются на их жизнь.

|

|

|

Один и тот же фактор среды имеет различное значение в жизни совместно обитающих организмов разных видов. Пример: светолюбивые и теневыносливые комнатные растения выставлены на хорошо освещенном окне. Какое из них будет чувствовать себя «хорошо» при таком освещении? Какое будет угнетено хорошим освещением? Почему? Ответ: свет – абиотический фактор среды – будет угнетать теневыносливое растение, т. е. будет для него «ограничивающим фактором». Для светолюбивого растения созданные условия (благоприятствующие) будут «оптимальными».

Другой пример: ручьевая форель живет в воде с содержанием кислорода не менее 2 мг/л. При содержании кислорода менее 1,6 мг/л форель гибнет. Содержание кислорода в воде может быть для форели как «оптимальным» так и «ограничивающим» фактором. Следовательно, для каждого организма существует наиболее подходящее сочетание экологических факторов, оптимальное для его роста, развития и размножения. Наилучшее сочетание экологических факторов называют биологическим оптимумом. Это явление называется законом биологического оптимума.

|

|

|

Закон оптимума гласит: «Любой экологический фактор имеет определенные пределы положительного влияния на живые организмы». Графически закон можно выразить симметричной кривой, показывающей, как изменяется жизнедеятельность вида при изменении интенсивности факторов среды.

Пределы выносливости между критическими точками – экологическая валентность – свойство организмов адаптироваться к тому или иному диапазону факторов среды.

Толерантность – способность организмов выдерживать изменения окружающей среды. Закон толерантности (Шелфорд, 1913) – отсутствие или невозможность развития организма определяется не только недостатком, но и избытком любого экологического фактора.

Эврибионты способны жить в различных условиях среды (широкие пределы выносливости). Стенобионты – требуют строго определенных условий среды (узкие пределы выносливости).

Закон минимума, или закон лимитирующих факторов (Либих, 1840) - для организма наиболее значим тот фактор, который больше всего отклоняется от оптимальных значений (находится в максимуме или в минимуме). Например: в тайге лимитирующим фактором является содержание в почве элементов минерального питания, а в лесостепной и степной зонах почвы богаты питательными элементами, и здесь лимитирующий фактор – увлажнение.

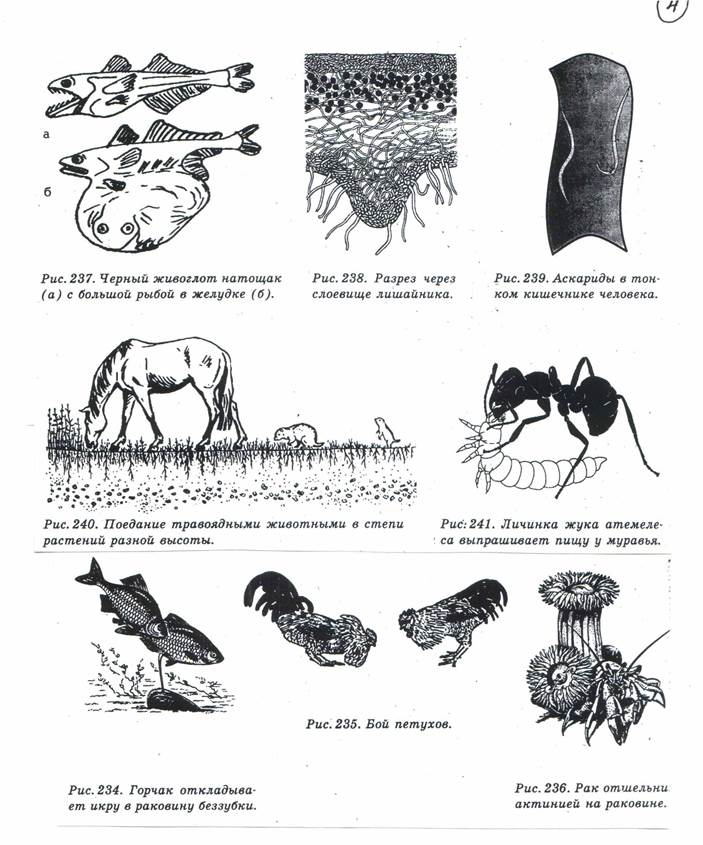

Биотические взаимоотношения, в которые вступают организмы между собой, можно разделить на такие группы:

| Нейтрализм | 0 0 | Один вид никак не влияет на другой (белка и лось в лесу) |

| Конкуренция | - - | Соперничество между видами за одни и те же ресурсы (волк и лиса) |

| Хищничество | + - | Один вид использует в пищу другой вид (волк и заяц) |

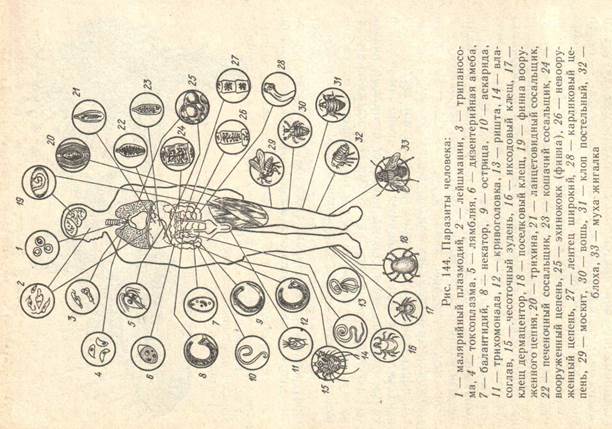

| Паразитизм | + - | Организмы одного вида (паразита) живут за счет питательных веществ или тканей другого вида (хозяина) – паразитические черви и человек. |

| Комменсализм (в том числе нахлебничество) | + 0 | Один вид получает преимущество, не принося ни вреда, ни пользы другому виду (акула и рыбы-лоцманы) |

| Комменсализм ( в том числе квартиранство) | 0 + | Одному виду ни польза, ни вред, а другой вид от этих взаимоотношений получает пользу (рыбки-кривохвостки и морской еж) |

| Аменсализм | - 0 | Один вид угнетается, но другой не извлекает из этого пользы (березы светолюбивые, а ели образуют вокруг себя тень и угнетают их) |

| Симбиоз** | + + | Взаимовыгодные связи между видами. Подразделяются на кооперацию и мутуализм. |

| Кооперация** | + + | Взаимовыгодные отношения двух видов, но оба эти вида могут существовать друг без друга (птицы-чистильщики и крупные животные) |

| Мутуализм** | + + | Симбиотические (взаимовыгодные) отношения, при которых один вид не может существовать без другого (лишайники – это грибы + водоросли) |

** - по разным справочникам взаимосвязь (соподчинение) между этими терминами описана иначе: мутуализм – взаимовыгодные отношения между организмами, степень развития которых может быть различной – от временных, необязательных контактов до такого состояния, когда присутствие партнера становится обязательным условием жизни каждого из них (симбиоз).

** - мутуализм – одна из форм симбиоза, бывает обязательный (облигатный) и необязательный (факультативный). Факультативный мутуализм называется протокооперацией.

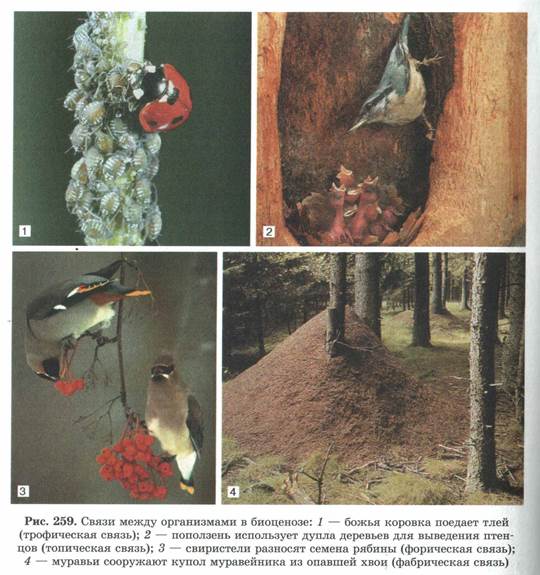

Биоценоз (от лат. «биос»-жизнь, «ценоз»-общий, сообщество) – группировки совместно обитающих и взаимосвязанных видов. Приспособленность членов биоценоза к совместной жизни выражается в определенном сходстве требований к важнейшим абиотическим условиям среды и закономерных отношениях друг с другом. Термин «биоценоз» был предложен в 1877 году нем. уч. Мебиусом. Есть другой термин для понятия «биоценоз» - сообщество (по уч-ку «Общая биология» под ред. Д.К. Беляева и А.О. Рувинского).

Синэкология или биоценология – раздел экологии, который изучает закономерности сложения сообществ и совместной жизни в них живых организмов.

Тот участок абиотической среды, который занимает биоценоз называют биотопом, т. е. иначе «биотоп» - место обитания биоценоза («биос» - жизнь, «топос» - место).

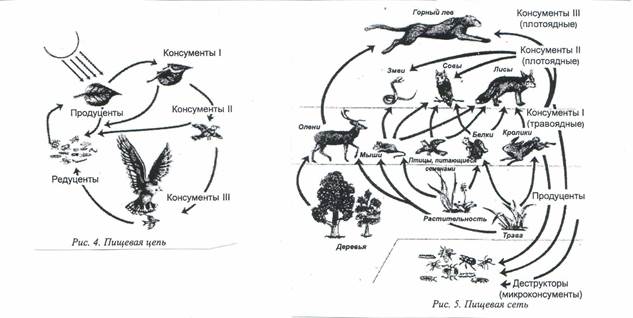

Функциональные группы биоценоза

| Способ питания | Функциональные группы | Организмы | Функции организмов |

| Автотрофы | Продуценты (производители) | Растения | Производят органические вещества |

|

Гетеротрофы | Консументы (потребители) | Животные | Потребляют органические вещества в готовом виде: растительноядные или травоядные (консументы I) – едят растительную пищу; плотоядные или хищники (консументы II, консументы III и т.д.) – едят животную пищу; есть так же животные, которые питаются и растительной, и животной пищей – всеядные организмы |

| Редуценты (разрушители) | Микроорганизмы (бактерии, простейшие и др), грибы, черви, многоножки и др. организмы | Разлагают органические остатки живых и тела мертвых (растительные и животные) организмов. В результате образуются минеральные вещества. Которые используются продуцентами. |

И можно сделать вывод, что сообщества живых организмов и среда обмениваются веществами и энергией (из среды организмы поглощают вещества и энергию и возвращают их обратно в окружающую среду). Благодаря этим обменным процессам сообщество (биоценоз) и окружающая его среда (экотоп) составляют неразрывное единство, одну сложную систему. Такую систему называют экосистемой или биогеоценозом (близкие по сути понятия). Термин «экосистема» был предложен в 1935 году англ. экологом Тенсли, который подчеркивал, что при таком подходе неорганические и органические факторы выступают как равноправные компоненты и мы не можем отделить организмы от конкретной окружающей их среды. Параллельно с развитием концепции экосистем успешно развивается учение о биогеоценозах («биос»-жизнь, «ге»-земля, «ценоз»-сообщество), автором которого является В.Н. Сукачев (1942).

Биогеоценология – раздел экологии, изучающий функционирование экосистем в конкретных условиях ландшафта.

В биогеоценозе В.Н. Сукачев выделял два блока: экотоп - совокупность условий абиотической среды и биоценоз – совокупность всех живых организмов - биоценоз.

Разные экосистемы отличаются друг от друга как по видовому составу, так и по свойствам среды их обитания. Примеры экосистем: экосистема листопадный лес, экосистема пресный водоем (пруд) и др.

Для осуществления любых жизненных процессов необходима энергия. Она образуется при расцеплении органических веществ. Первичное органическое вещество на Земле образуется в основном зелеными растениями под воздействием солнечной энергии в процессе фотосинтеза (продуцируют органическое вещество). Таким образом, солнечная энергия преобразуется в энергию химических связей органических веществ. Энергия, заключенная в химических связях органического вещества, используется продуцентами по-разному. Часть ее тратиться на дыхание, т. е. на биологическое окисление, часть идет на рост (увеличение биомассы), движение и другие процессы в организме.

Некоторую долю созданной продуцентами биомассы съедают травоядные животные. Хищники потребляют травоядных животных и получают долю энергии. Большая часть энергии, полученная консументами с пищей, тратиться на процессы, происходящие в клетках, часть выводиться с продуктами жизнедеятельности в окружающую среду. Меньшая часть энергии идет на увеличение массы тела, рост, размножение.

Часть биомассы продуцентов, не съеденная животными, отмирает, и с отмершей биомассой аккумулированная в ней энергия поступает в почву в виде растительного опада.

Растительный и животный опад (трупы + экскременты) – пища редуцентов. Определенное количество энергии запасается в биомассе редуцентов, а часть рассеивается в виде (энергия дыхания). Редуценты отмирают и их клетки также разлагаются. Из продуктов разложения строятся вещества почвы ( в которых запасена энергия).

Таким образом, энергия аккумулированная на уровне продуцентов, проходит через консументы и редуценты, входит в состав веществ почвы.

Разобранный пример относится ко всем экосистемам. Через любую экосистему проходит поток энергии, определенная часть которой используется каждым живым существом.

Перенос энергии от ее источника (растений) через ряд организмов называют пищевой (трофической) цепью (от греч. «трофо» -питание). Место каждого звена в цепи питания называют трофическим уровнем. Пищевые (трофические) цепи разделяют на два типа:

- Трофические цепи, которые начинаются с фотосинтезирующих организмов (растений) и проходящих через систему «поедателей» (животных), называются цепью выедания (или пастбищной, или цепью потребления)

- Трофические цепи, которые начинаются с отмерших остатков растений, трупов и экскрементов животных и проходят через систему «разрушителей» (мелкие животные и микроорганизмы), называются детритными цепями разложения (так как в результате деятельности «разрушителей» - детритофагами образуется полуразложившаяся масса – детрит)

На суше пищевые цепи первого типа состоят, например: растения – овца - человек; растения – кузнечики – лягушки – змеи - орел. Пример сухопутной детритной цепи питания: растительный опад - земляные черви – детрит - простейшие (а так же многоножки, личинки насекомых) - насекомоядные птицы – хищные птицы.

В морях примером пастбищной цепью (выедания) являются: фитопланктон – рыбы – хищные птицы; фитопланктон – мелкие ракообразные – рыбы – хищные рыбы – хищные птицы. Пример морской детритной цепи: продукты осаждения (растительные остатки, трупы и экскременты водных животных) - микроорганизмы (некоторые моллюски и др. организмы) – детрит (растворенный в воде) – фитопланктон - зоопланктон - мелкие рыбы – рыбоядные птицы.

В водных экосистемах большая часть биомассы, накопленной одноклеточными водорослями, проходит через цепь выедания и значительно меньшая включается в цепь разложения.

Все типы пищевых цепей всегда существуют в экосистемах таким образом, что член одной цепи является членом другой. Соединение цепей образует пищевую сеть экосистемы. Пищевые сети внутри каждой экосистемы имеют хорошо выраженную структуру. Она характеризуется количеством и размером организмов на каждом уровне цепи питания. При переходе с одного пищевого (трофического) уровня на другой численность особей уменьшается, а их размер увеличивается. Например в приведенной выше четырехзвеньевой цепи на 1 га травяной экосистемы насчитывается 9 млн растений (первый уровень), свыше 700 тыс растительноядных насекомых (второй уровень), больше 350 тыс хищных насекомых и пауков (третий уровень) и всего три птицы (четвертый уровень). Как видим, образуется пирамида чисел, основание которой шире, чем вершина.

Только часть энергии, поступившей на определенный уровень, передается организмам, находящимся на более высоком пищевом уровне. С уровня на уровень переходит около 10% энергии и это очень маленький КПД. Именно это и объясняет уменьшение числа и массы организмов на каждом последующем уровне и ограниченность звеньев в цепи питания. В водных экосистемах наибольшая биомасса характерна не для первого трофического уровня, а для второго, и пирамида имеет форму юлы. Основной продуцент в этих экосистемах – фитопланктон. Одноклеточные водоросли живут мало. Организмы второго уровня (зоопланктон) живут дольше и накапливают большую биомассу. Впрочем, такая пирамида наблюдается не во все сезоны года. Весной, в период массового развития фитопланктона (цветение воды), его биомасса может быть выше биомассы организмов второго и третьего трофического уровней.

Кроме пирамид биомассы строят пирамиды численности (но они не так удобны из-за разных размеров организмов), а также пирамиды энергии, которые отражают ее переход с одного трофического уровня на другой.

Любая экосистема характеризуется двумя важными параметрами – биомассой и ее приростом. Биомасса – это масса организмов определенной группы или сообщества в целом. Различают первичную биологическую продукцию (создаваемую растениями в процессе фотосинтеза) и вторичную биологическую продукцию (ее создают гетеротрофы – консументы и редуценты – в результате переработки растительной и животной биомассы).

Прирост биомассы, созданной за единицу времени (месяц, год) называют урожаем или продукцией экосистемы. Низкая биомасса и продуктивность в тундре и пустынях, высокая биомасса и продуктивность – в тропических лесах.

Свойства биогеоценозов

- Биогеоценоз – целостная самовоспроизводящаяся система. Абиотические факторы регулируют существование и жизнедеятельность популяций. В то же время эти факторы находятся под постоянным влиянием самих живых организмов. Поток энергии и вещества, связывающие живые организмы со средой их обитания, обеспечивают целостность биогеоценозов. Количество минеральных элементов, извлекаемое из почвы корнями растений, соответствует количеству, возвращенному в почвенный раствор редуцентами, которые разлагают накопленную в экосистеме биомассу. Если человек не вмешивается в естественные экосистемы, то в них поддерживается экологическое равновесие (постоянный видовой состав, уровень продуктивности, круговорот веществ).

- Устойчивость - свойство экосистемы выдерживать изменения, создаваемые внешними воздействиями. Например: если количество осадков понизилось на 50% по сравнению со средним количеством за много лет, а количество органического вещества, созданного продуцентами, упало лишь на 25%, численность травоядных консументов – только на 10% (за счет способности переносить неблагоприятные условия и высокому потенциалу размножения и замены основного вида корма на второстепенный), то можно сказать: эта экосистема устойчива.

- Саморегуляция – поддержание определенной численности популяций, за счет того, что одни виды полностью не уничтожают другие виды, а только ограничивают численность. Массовое размножение видов в биогеоценозах регулируется прямыми и обратными связями, существующими в пищевых цепях. Хорошие погодные условия приводят к повышению урожая растений, которыми питаются травоядные (численность которых также вырастает). Чем больше жертв, тем более обеспечен едой хищник и тем интенсивнее он размножается. Возрастание количества хищников приводит к снижению численности жертв (травоядных). Снижение численности жертв ведет к тому, что размножение хищника замедляется, и количество хищника и жертвы возвращается к нормальному – исходному соотношению. Растительная база пополняется за счет размножения и минерализации растительных и животных остатков. Количество травоядных опять увеличивается, что в свою очередь, влечет за собой увеличение количества хищников. И опять численность травоядных уменьшается. Такое явление называется популяционные волны. Каково значение саморегуляции численности, мы понимаем особенно хорошо, сталкиваясь с явлением, когда саморегуляция нарушается. Это обычно происходит в тех случаях, когда человек нарушает сложившуюся структуру экосистем (пример: кролики в Австралии).

Каждый вид живых существ в биогеоценозе занимает некоторое пространство и потребляет те или иные ресурсы в определенное время. Совокупность всех факторов среды, которые необходимы для существования вида (местообитание, ресурсы и ритм их потребления в экосистеме), называют экологической нишей.

Биогеоценоз не существует вечно. Рано или поздно он сменяется другим - экологическая сукцессия. Смены происходят под влиянием изменения среды, вызванное самими живыми организмами (биотические факторы), при смене климатических условий в процессе эволюции жизни на Земле (абиотические факторы), под влиянием хозяйственной деятельности человека (антропогенные факторы).

Примером смены экосистемы под влиянием биотических факторов, является заселение растительностью скальных пород:

| На первых этапах заселения – разрушение, частичное растворение и изменение химических свойств минералов. |

| Первые поселенцы: бактерии, сене-зеленые водоросли, водоросли, накипные лишайники. Сине-зеленые (в составе лишайников) являются продуцентами – создателями органического вещества. Многие сине-зеленые фиксируют из воздуха азот и обогащают им среду. Лишайники выделяют органические кислоты, которые растворяют скальную породу и способствуют накоплению элементов минерального питания. Бактерии и грибы разрушают органические в-ва, созданные продуцентами. |

| Органические в-ва минерализуются не полностью. Постепенно накапливается смесь из органических и минеральных соединений и растительных остатков, обогащенных азотом. Создаются условия для поселения мхов и кустистых лишайников. Процесс накопления органических в-в и азота ускоряется и формируется тонкая почвенная прослойка |

| Образуется примитивное сообщество, способное существовать в неблагоприятных условиях (выдерживают сушь. мороз и др.). Медленно они изменяют среду своего обитания и тем самым создают условия для внедрения новых популяций (травянистые растения). Пионеры-поселенцы в этой борьбе вытесняются новыми видами. |

| За травами поселяются кустарники. Которые скрепляют корнями образовавшуюся почву. |

| Травянисто-кустарниковые сообщества сменяются лесными, число видов в которых растет. |

| Этап зрелого лесного сообщества. Хорошо приспособленного к окружающим условиям и обладающего саморегуляцией. |

Описанная смена экосистемы на участках, лишенных почв, длится последовательно, тысячи лет (первичная сукцессия), но может протекать быстро - зарастание водоемов, восстановление лесов после пожаров и др. – почва или донные отложения не были уничтожены (вторичные сукцессии).

Примером смены экосистем под влиянием абиотических факторов может служить неоднократная смена климатических условий на земном шаре: при потеплении в экосистемах вследствие естественного отбора начинали преобладать более теплолюбивые виды растений, животных и микроорганизмов, при похолодании – холодоустойчивые. Периоды с малым количеством осадков характеризовались увеличением численности организмов, устойчивых к недостатку влаги. Периоды с обильными атмосферными осадками приводили к расцвету организмов с повышенными требованиями к содержанию влаги.

Пример смены экосистем под влиянием антропогенного фактора:

| Орошение Поволжья, вырубка лесов в бассейне реки Волга. |

| Уменьшение объема стока Волги (с 1929 по 1957 гг) |

| Понижение уровня Каспийского моря |

| Повышение солености Каспия (снижение численности некоторых видов организмов) |

| Резкое снижение мест зимовок водоплавающих птиц |

| Освобождение от воды участков дна (образование новых биогеоценозов) |

| Уменьшение испаряемости с водной поверхности |

Смена биогеоценозов под воздействием антропогенного фактора самая быстрая. Может происходить на несколько лет (десятилетий).

Леса, тундры, степи, пустыни реки, моря и др. – естественные экосистемы. Поля, огороды, сады, парки, пастбища и др. – созданные человеком экосистемы. Их называют агроценозами (агроэкосистемы) – это искусственные экосистемы. Структуру и функции агроценозов создает, поддерживает и контролирует человек в своих интересах. Агроценозы, как и биогеоценозы, содержат все необходимые компоненты (экотоп и биоценоз), но между агроценозами и природными биогеоценозами имеются и большие различия:

| характеристики | биогеоценоз | агроценоз |

| Кол-во видов | большое | количество видов как правило, низкое, компоненты избираются человеком |

| Отбор | естественный | искусственный |

| Круговорот веществ | естественный | часть пит. в-в выносится вместе с урожаем из системы, поэтому естественного круговорота не совершается |

| Саморегулирование системы | саморегулируемая система | человек поддерживает видовое разнообразие, т.к. агроценоз не саморегулирующая система |

| Источники энергии | Солнце-источник энергии | Солнце + антропогенная (удобрения + уход человека - рыхление, прополка и др) |

| Взаимосвязи между компонентами системы | существуют различные взаимосвязи между компонентами | связи между компонентами контролируются человеком |

| Размеры | любые в пределах биосферы | границы хозяйства |

| Пищевые цепи | преобладают детритные, длинные (3-4 звена в наземных экосистемах, 4-6 – в водных) | преобладают пастбищные, короткие (2-3 звена) |

Промежуточные биогеоценозы – биогеоценозы в которые человек вносит более или менее существенные изменения (лесопарки, угодья).

Совокупность всех биогеоценозов (экосистем) Земли представляет собой большую экологическую систему – биосферу. Биогеоценозы являются элементарной структурой биосферы. Понятие «биосфера» ввел в язык науки в 1875 году австр. геолог Э.Зюсс (биосфера – оболочка земли, населяемая живыми организмами). Но учение о биосфере как глобальной системе живых организмов создал наш соотечественник В.И. Вернадский (книга «Биосфера», 1926). В.И. Вернадский рассматривал биосферу, как область жизни основа которой – взаимодействие живого и костного вещества.

Современная представление о биосфере – это своеобразная оболочка Земли, содержащая всю совокупность живых организмов и ту часть вещества планеты, которая находится в непрерывном обмене с этими организмами.

На земле различают несколько геосфер:

Атмосфера - газообразная оболочка Земли, состоящая из смеси разных газов (азот-78%, кислород-21%, аргон-0.9%, диоксид углерода-0,03%), простирающаяся примерно на 100 км. На высоте 25-45 км расположен озоновый слой. Трехатомные молекулы озона образуются под воздействием ультрафиолетового излучения из двухатомных молекул кислорода. Озоновый слой защищает поверхность планеты от коротковолновых ультрафиолетовых лучей, неблагоприятно влияющих на живые организмы. Нижний слой атмосферы – тропосфера, а верхний слой – стратосфера.

Гидросфера – водная оболочка Земли, включающая океаны, моря, реки, озера, подземные воды и ледники. На 94% она представлена солеными водами океанов и морей. Три четверти пресной воды недоступны организмам, так как законсервированы в ледниках гор и полярных шапках. Мировой океан занимает около 70% всей поверхности Земли, средняя глубина – 3,8 км, но есть впадины до 11 км.

Литосфера – твердая оболочка Земли, мощность которой составляет 50-200 км. Верхний слой литосферы (земная кора)– это осадочные породы + гранит, а нижний слой литосферы – базальт.

Эти геосферы находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и с биосферой, которая охватывает нижнюю часть атмосферы (до 20км), верхнюю часть литосферы (6-7 км) и гидросферы (до 11 км). Толщина биосферы – около 30 км – довольно тонкая пленка. Распределение живых организмов в биосфере определяются условиями, за пределами которых их существование становится невозможным (низкие температуры, высокое давление, низкая освещенность и др). Таким образом, биосфера – часть геологических оболочек Земли, заселенная живыми организмами. Более того, распределение живых организмов в самой биосфере неравномерно, густые скопления живых существ называют пленками жизни.

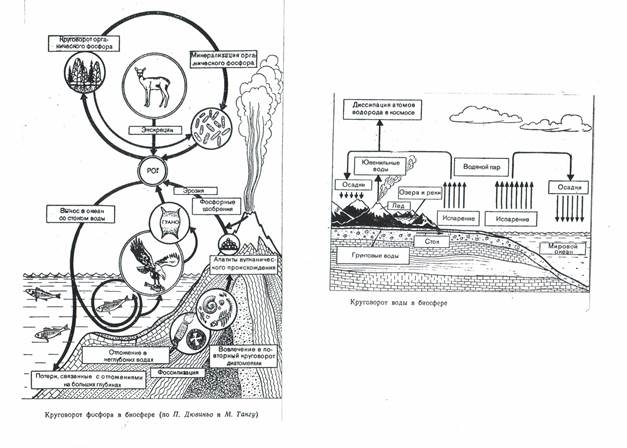

В.И. Вернадский показал, что биосфера отличается от других сфер Земли тем, что в ней непрерывно происходит круговорот веществ, регулируемый деятельностью живых организмов. Так как биосфера получает энергию извне – от Солнца, ее называют открытой системой.

Функции живого вещества: газовая – поглощает и выделяет газы; окислительно-восстановительная – окисляет, например, углеводы до углекислого газа и восстанавливает его до углеводов; концентрационную – организмы-концентраторы накапливают в своих телах и скелетах неорганические вещества.

Косное вещество (по Вернадскому) – это совокупность тех веществ в биосфере, в образовании которых живые организмы не участвуют.

В биосфере протекают биогеохимические процессы при участии живых организмов. Биокосное вещество создается и перерабатывается живыми организмами (почвы, природные воды).

Биогенное вещество создается и перерабатывается жизнью, совокупностями живых организмов. Это источник чрезвычайно мощной потенциальной энергии (каменный уголь, битумы, известняки, нефть). После образования биогенного вещества живые организмы в нем маловероятны.

В биосфере, как и в каждой экосистеме, постоянно осуществляется круговорот углерода, азота, водорода, кислорода, фосфора, серы и других химических элементов.

Человек элемент биосферы, а хозяйственная деятельность человека – новый фактор в биосфере, который влияет на климат планеты, нарушает озоновый слой, загрязняет атмосферу, водные системы, почву, уничтожает леса. С развитием атомной энергетики возникли и новые проблемы, связанные с использованием «мирного» атома.

На сегодняшний день главная задача, которая стоит перед человечеством – это рациональное использование природных ресурсов и охрана природы.

В 1948 году был создан Международный союз охраны природы и природных ресурсов. В 1971 ЮНЕСКО организовала межправительственную программу «Человек и биосфера». Редкие виды растений и животных вносят в «Красные книги» СССР и субъектов федерации. Первая Красная книга в нашей стране появилась в 1978 году. Современная Красная книга Российской Федерации проявилась в 2001 году.

Для охраны редких видов и растений создаются охраняемые территории:

Заповедники - особо охраняемая природная территория, на которой полностью запрещена любая хозяйственная деятельность человека. Заповедники бывают комплексные или специального назначения.

Заказники – создаются для сохранения и ограниченного использования природных ресурсов (частичный режим охрана).

Национальные (природные) парки – участки территории, выделенные для сохранения природы в оздоровительных и эстетических целях, а также в интересах науки, культуры и просвещения.

Памятники природы – это отдельные природные объекты (водопады, вековые деревья, пещеры и др.), имеющие научное, историческое и культурно-эстетическое значение. Впервые термин «памятник природы» ввел А. Гумбольд.

Постепенное развитие живого вещества в пределах биосферы Земли приводит к изменению качественного состояния самой биосферы, к ее переходу в ноосферу. Под ноосферой понимают сферу взаимодействия природы и общества, в котором разумная деятельность людей становится главным, определяющим фактором развития. Название ноосфера происходит от греческого «ноос»- разум и обозначает таким образом сферу разума. Впервые это понятие ввел Э.Леруа в 1927 году (под впечатлением лекций В.И. Вернадского в Сорбонне).

По Вернадскому, ноосфера – биосфера, преобразованная трудом человека и измененная научной мыслью. К возникновению ноосферы привела главная линия эволюции человеческого сознания – коллективная память и коллективное сознание.

Дата добавления: 2021-04-24; просмотров: 212; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!