Особенности траектории полета мяча

ТЕХНИКА ИГРЫ

Общие понятия

Техника футбола представляет собой совокупность специальных приемов, используемых в игре в различных сочетаниях для достижения постав - ленной цели.

Технические приемы - это средства ведения игры. От того, насколько полно владеет футболист всем многообразием этих средств, как умело и эффективно применяет их в рамках правил для решения конкретных тактических задач в вариативных условиях игровой деятельности, при противодействии игроков команды соперника, а часто и при прогрессирующем утомлении, во многом зависит возможность достижения высоких спортивных результатов. Искусное владение техникой - неотъемлемая часть всесторонней подготовки и гармоничного развития футболистов.

К критериям технического мастерства футболистов можно отнести следующие количественные и качественные показатели:

1. Объем и разносторонность, т.е. общее количество используемых в игре технических приемов и их широкое сочетание.

2. Эффективность, характеризуемую рациональным и безошибочным применением технических приемов, что обеспечивает оптимальное решение игровых задач.

З. Надежность, определяемую постоянством выполнения технических приемов с высокой степенью эффективности.

Техника футбола за более чем столетнюю историю развития игры претерпела определенные изменения диалектическое противоречие между защитой и нападением, разработка прогрессивных тактических систем являются основным фактором появления использования и совершенствования новых средств ведения игры. Кроме того, на критерии оценки техники оказывают влияние постоянное повышение уровня подготовленной футболистов, а в некоторых случаях и изменения в правилах игры.

|

|

|

Основные направления эволюции техники сводятся к следующему: появились новые технические способы и разновидности (резаные удары, остановки с переводами отбор мяча в подкате); существенно сократилось применение нерациональных приемов и способов (удары боковой частью головы, остановки мяча без переводов); повысился коэффициент использования удара внешней частью подъема, остановок мяча средней частью подъема, бедром и грудью, бросков мяча руками (техника вратаря); расширился круг обманных движений (финтов).

Технические приемы в современном футболе характеризуются целесообразной с точки зрения биомеханики специализированной системой одновременных и последовательных движений направленных на рациональную организацию взаимодействия внутренних и внешних сил. К внешним силам, действующим на тело футболиста, относятся: сила тяжести собственного веса, сила реакции опоры, сопротивление среды и внешних тел (мяч, противник). Внутренними силами являются: активные и пассивные силы опорно-двигательного аппарата (сила тяги мышц, вязкость мышц и связок сопротивление костей и т.д.), а также реактивные силы, Возникающие в процессе взаимодействия частей тела, в том числе и сила инерции.

|

|

|

Отдельный технический прием рассматривается как целостное движение. В то же время системно структурный анализ дает возможность выделить и части технического приема, элементы во времени, которые называются фазами. В самом общем виде различают подготовительную, основную (рабочую) и завершающую фазы. Они имеют четко выраженные границы и отличаются одна от другой как целевой направленностью, так и определенными характеристиками движений. Целью подготовительной фазы является создание наиболее выгодных условий для реализации смысловой задачи в основной фазе. Это достигается за счет целесообразного исходного положения, создания необходимой инерции, использования предварительного растяжения мышц и т.д. Основная фаза направлена на решение двигательной задачи данного технического приема, способа. В завершающей фазе футболист стремится занять устойчивое исходное положение необходимое для дальнейших действий.

|

|

|

При анализе техники раскрываются общие требования к различным характеристикам, рассматривается стандарт образец, на который нужно ориентироваться при построении системы движений. Однако техника у большинства футболистов имеет индивидуальный характер, на который влияют две особенности: телосложение и функциональные возможности. К особенностям формы и строения тела относятся рост, длина и пропорции звеньев тела, величина масс тела и их распределение (моменты инерции). Сила, ловкость быстрота, выносливость и другие Качества, характеризующие функциональные возможности организма, оказывают определенное влияние на двигательную структуру.

Индивидуальная техника только в деталях отличается от образцовой стандартной техники, но в целом соответствует основным ее требованиям, которые сохраняются при их реализации в тренировочных и игровых условиях. Следует отметить, что соотношение меры стандартизации и индивидуализации подвижно. С ростом спортивного мастерства все больше сказывается влияние индивидуальных особенностей и возможностей, которые часто носят устойчивый характер и называются стилем. Стилевые особенности в футболе свойственны не только отдельным игрокам, но и командам, странам, регионам.

|

|

|

С точки зрения психологии отдельный технический прием рассматривается как двигательный навык, как автоматизированный произвольный способ управления системой движений. Чем совершеннее мастерство, тем больше деталей техники выполняется, автоматизировано, без вмешательства внимания. Однако в сложных вариативных условиях соревновательной деятельности, при наличии постоянных сбивающих помех эффективное и надежное применение технических приемов невозможно без отчетливых двигательных ощущений, представлений, целенаправленного наблюдения за ходом игровых действий и их результатом, волевых усилий на достижение цели, осознанного восприятия ведущих, основных фаз системы движения.

Техника влияет на все разделы подготовки футболистов. Между техникой, с одной стороны, и развитием двигательных качеств, морфофункциональными и психологическими особенностями футболистов – с другой существует органическая взаимосвязь. Чем выше уровень развития физических качеств в оптимальном их отношении, тем больше возможностей для совершенного овладения техникой и ее реализации, и, наоборот, чем выше техническое мастерство, тем лучше реализуются физические и другие качества.

В процессе соревновательной деятельности футболисту необходимо быстро и правильно оценивать постоянно меняющуюся обстановку, создавать выгодную ситуацию и реагировать эффективными действиями соответственно тактической обстановке.

Поэтому техника тесно связана с тактикой, зависит от последней и влияет на ее развитие.

Требованиями сегодняшнего дня применительно к технике футбола являются быстрота и надежность, простота и эффективность.

Классификация техники

Классификация техники футбола - это распределение технических приемов на группы по общим (или сходным) специфическим признакам.

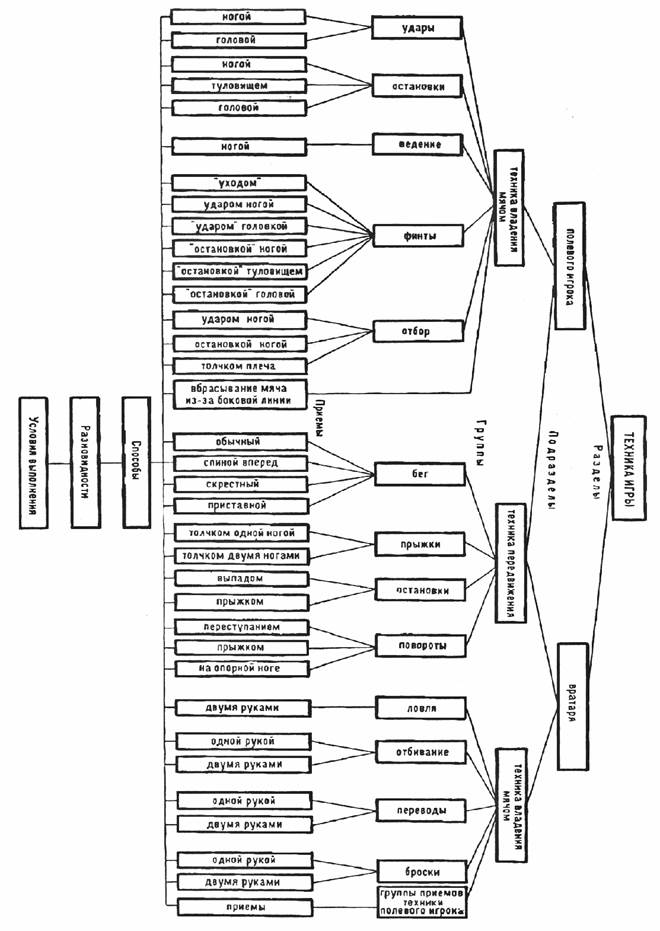

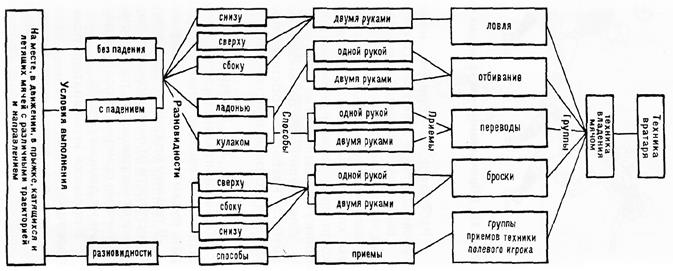

По специфике игровой деятельности в технике выделяются два крупных раздела: техника полевого игрока и техника вратаря. Каждый раздел включает в себя подразделы: техника передвижения и техника владения мячом. Подразделы состоят из конкретных технических приемов, которые выполняются различными способами. Приемы и способы техники передвижений используются как полевыми игроками, так и вратарем. Отдельные приемы и способы имеют свои разновидности. Сохраняя общим, основной механизм действия, разновидности отличаются деталями. Условия выполнения различных приемов, способов и разновидностей делают технику футбола еще более многообразной.

Классификация техники футбола представлена на рис. 1.(Классификация групп дана в соответствующих разделах данной главы). Систематизация материала помогает лучше ориентироваться в приемах, способах, разновидностях, правильно анализировать их, успешно решать задачи обучения и совершенствования.

Характеристика техники футбола начинается с техники передвижения, которая является общим подразделом для полевого игрока и вратаря.

Техника передвижения

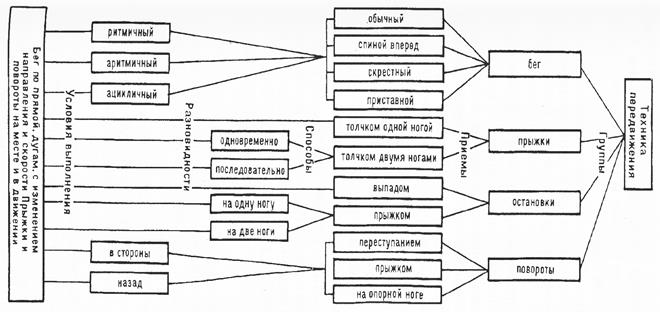

Техника передвижения включает в себя следующую группу приемов: бег, прыжки, остановки, повороты. Классификация техники передвижения представлена на рис. 2.

В процессе игровой деятельности приемы техники передвижения используются в самых различных сочетаниях. Так, например, в игре широко варьируется скорость передвижения футболистов: от медленной ходьбы до стартовых ускорений и рынков с максимальной скоростью, неожиданно меняются ритм бега и его направление. Особенностью передвижения футболиста является сочетание различных приемов бега с прыжками, остановками, поворотами, что приводит к нарушению его цикличности.

Приемы и способы техники передвижения находятся в тесной взаимосвязи с искусством владения мячом полевыми игроками и вратарем. Целесообразное и комплексное применение приемов техники передвижения позволяет эффективно решать многие тактические задачи (открывание для получения мяча и отвлечения противника, выбор позиции, закрывание игрока и т.д.).

Бег. Бег - основное средство передвижений в футболе.

В футболе используются следующие приемы бега: обычный бег, бег спиной вперед, скрестным шагом, приставным шагом.

Обычный бег применяется игроками, Продвигающимися в основном по Прямой для выхода на свободное место, преследования противника и т.д. Обычным он назван потому, что как по системе движения (деление на фазы одиночной опоры и полета), так и по структуре такой бег не отличается от легкоатлетического. Имеются лишь определенные различия в длине, частоте шагов, их ритме.

Рис. 1. Классификация техники футбола

Рис. 2.Классификация техники передвижения

Длина беговых шагов у спринтера равна 2,3 - 2,5 м, у взрослых футболистов в среднем - 1,30 - 1,50 м. Частота шагов у спринтеров равна 4,3 - 4,8 шага в секунду. У футболистов частота несколько выше и составляет 5,1 - 5,5 шага в секунду. При этом менее длительный период фазы полета способствует выполнению быстрых остановок и поворотов, резких изменений направления бега.

Бег спиной вперед используется главным образом защищающимися игроками, которые участвуют в отборе мяча и закрывании. Этот вид бега также характеризуется цикличностью (двойной шаг). Ему свойственны короткие, но частые шаги и незначительная фаза полета. Это связано с тем, что при переносе маховой ноги назад разгибание бедра ограниченно.

Бег скрестным шагом при меняется для изменения направления движения, при рынках с места вправо или влево, после поворотов. Он является специфическим средством передвижения и используется главным образом в сочетании с другими приема

ми бега.

Бег скрестным шагом характеризуется беговыми шагами, выполняемыми в сторону. В одном из шагов цикла (двойной шаг) маховая нога проносится скрестно впереди опорной ноги. Фаза полета в беге очень короткая.

Бег приставным шагом используется, чтобы принять тактически целесообразное положение (например, при закрывании). Его применяют как предварительную фазу передвижения, после которой, в зависимости от игровой ситуации, выполняют раз

личные приемы техники передвижения.

Бег приставным шагом происходит на слегка согнутых ногах. Первый шаг делается в сторону ногой, ближайшей к направлению движения. Второй шаг является приставным. Усилия при толчках и маховых движениях должны быть направлены в сторону, а не вверх.

Прыжки. Используя прыжки, выполняют некоторые приемы остановок и поворотов. Прыжки входят составной частью в технику отдельных способов ударов, остановок мяча ногой, грудью, головой и некоторых финтов.

Всем прыжкам свойственны фазы отталкивания, полета и приземления.

Различают два приема прыжков: толчком одной и двумя ногами.

Прыжки толчком одной ногой характеризуются активным отталкиванием, которое сопровождается маховым движением ноги и переносом ОЦТ тела в сторону прыжка. Траектория и величина прыжка зависят от игровой ситуации. Приземление происходит на одну или обе ноги. Жесткая на коротком пути амортизация позволяет быстрее и эффективнее переключиться на последующие действия. Этому же способствует и расположение проекции ОЦТ у границы площади опоры или за ней.

При прыжке толчком двумя ногами с места перед отталкиванием игрок быстро подседает. Активное выпрямление ног сопровождается переносом ОЦТ в сторону прыжка и маховым движением руками. При прыжке с разбега в последнем шаге производится стопорящая постановка одной ноги. В момент подседания к ней быстро приставляется вторая нога. Фазы отталкивания, полета и приземления осуществляются, как и в прыжке с места.

Остановки. Остановки являются эффективным средством изменения направления движений.

Применяются два приема остановки: прыжком и выпадом.

При остановке прыжком выполняют невысокий, короткий прыжок с приземлением на маховую ногу, которая для устойчивости несколько сгибается. Часто приземление выполняется на обе ноги.

Остановку выпадом осуществляют за счет последнего бегового шага. Маховая нога выносится вперед с опорой на пятку с последующим перекатом на ступню. Остановка выпадом характеризуется двухопорным положением со значительным сгибанием ног.

После остановок обычно следуют быстрые перемещения в различных направлениях. Поэтому конечное положение в остановке должно быть стартовой позой для последующих движений.

Повороты. При помощи поворотов футболисты с минимальной потерей скорости изменяют направление бега. После поворотов на месте обычно следуют стартовые действия. Повороты входят также составной частью в технику выполнения некоторых способов ударов, остановок, ведения и финтов.

Используют следующие приемы поворотов: переступанием, прыжком, поворотом на опорной ноге. В зависимости от игровых условий применяются повороты в стороны и назад. Выполняют их как на месте, так и в движении.

Техника полевого игрока

Техника полевого игрока состоит из двух подразделов: техники передвижения и техники владения мячом.

Полевые игроки используют все многообразие приемов, способов и разновидностей техники передвижения, анализ которой дан выше.

Техника владения мячом включает следующую группу приемов: удары, остановки, ведение, обманные движения (финты), отбор мяча. Кроме того, в технику владения мячом входит специфический прием, выполняемый руками, - вбрасывание мяча из-за боковой линии.

Функции игроков определяет только различия в количестве выполнения тех или иных приемов в процессе игры. Что касается качества выполнения, то все полевые игроки должны владеть стабильным навыком выполнения всех групп приемов.

Удары по мячу

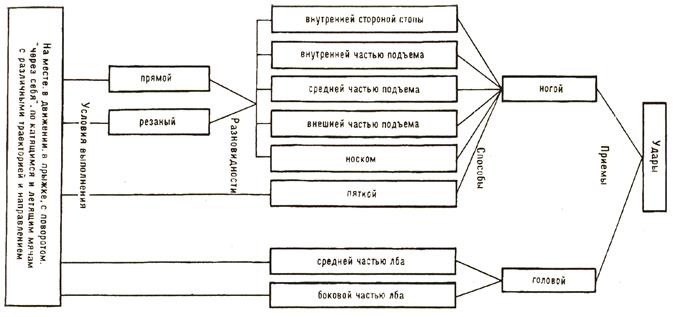

Удары по мячу - основное средство ведения игры. Выполняют их ногой и головой различными способами, имеющими свои разновидности. Классификация ударов дана на рис. 3.

Все способы ударов носят определенную целевую направленность, которая характеризуется необходимой траекторией движения мяча, а также его оптимальной (а часто и максимальной) скоростью. Скорость полета мяча зависит от начальной скорости ударного звена (нога или голова) и мяча в момент соприкосновения, а также от соотношения их масс. Так как массы взаимодействующих звеньев относительно постоянны, для увеличения скорости полета мяча необходимо увеличить скорость ударного звена.

Рис. 3. Классификация ударов по мячу

Удары по мячу ногой

Удары по мячу ногой выполняют следующими основными способами:

внутренней стороной стопы, внутренней, средней и внешней частями подъема, носком, пяткой. Удары выполняют по неподвижному мячу, а также по мячам, катящимся и летящим в различных направлениях, с места, в движении, в прыжке, с поворотом, в падении. Несмотря на все многообразие ударов по мячу ногой, можно выделить фазы движений, которые являются общими для многих способов.

Предварительная фаза – разбег (при ударах в движении). Величина разбега, его скорость определяются индивидуальными особенностями футболистов и тактическими задачами. Однако во всех случаях, выполняя разбег, следует рассчитывать, чтобы удар по мячу был выполнен заранее намеченной ногой. Разбег способствует предварительному наращиванию скорости ударных звеньев.

Подготовительная фаза - замах ударной и постановка опорной ноги. Во время последнего бегового шага, после заднего толчка выполняется очень важная подфаза замах ударной ногой. Значительное, часто близкое к максимальному разгибание бедра и сгибание голени позволяют выполнить удар требуемой силы, так как увеличивается путь стопы и предварительно растягиваются мышцы передней поверхности бедра. Кроме того, при значительном разгибании бедра все приводящие мышцы также растягиваются и участвуют в последующем сгибании. Все это позволяет развить к концу движения большую скорость.

Чтобы правильно выполнять замах, нужно несколько удлинить последний шаг разбега. Обычно он превышает по величине остальные на 35-45% и варьирует от 2до2,5 м.

Рабочая фаза - ударное движение и проводка. Ударное движение начинается в момент постановки опорной ноги с активного сгибания бедра. Причем угол, образованный бедром и согнутой голенью, сохраняется. Отставание голени и стопы от движения бедра приближает центр тяжести всей ноги к тазобедренному суставу, что приводит к увеличению ее угловой скорости. Перед ударом отмечается торможение бедра (“парадокс Чхаидзе”). Оно вызвано необходимостью последовательной передачи количества движения (mv) со звена с большой массой (бедро) на часть с меньшей массой (голень и стопа) (относительный вес бедра у мужчин составляет 0,1221, голени - 0,04665, стопы - 0,0146 (по Н.А.Бернштейну)), что увеличивает ее скорость. Резким захлестывающим движением голени и стопы выполняется удар по мячу.

В момент удара нога закреплена в голеностопном и коленном суставах. Превращение ноги в “жесткий рычаг” позволяет увеличить массу ударяющего звена.

С началом ударного взаимодействия стопа бьющей ноги деформирует мяч. Он сжимается до тех пор, пока скорость взаимного перемещения ноги и мяча не станет равной нулю. Затем упругие силы восстанавливают форму мяча, и его скорость резко возрастает до определенной величины, которая несколько меньше скорости бьющей ноги в начале удара. Часть энергии уходит на остаточную деформацию и нагревание.

Футбольный мяч обладает значительной упругой деформацией. Фазы деформации и восстановления формы длятся около - 0,008 - 0,013 с. Время соприкосновения мяча и стопы следует сохранять как можно дольше, так как скорость полета мяча зависит от приложенной силы (F) и времени ее действия (t). Таким образом, рабочая фаза заканчивается выполнением так называемой проводки. Ударная нога движется вместе с мячом. Проводка позволяет создать большой импульс силы (Ft) и тем самым увеличить скорость мяча. Кроме того, проводкой во многом определяется направление движения мяча.

Завершающая фаза - принятие исходного положения для следующего движения. После удара нога продолжает движение вперед-вверх. ОЦТ, находящийся в момент удара над площадью опоры, перемещается в сторону движения ноги. Тем самым создаются наилучшие условия для дальнейших действий.

Подобная структура действий характерна для многих способов ударов по мячу ногой. Строгое соблюдение изложенных выше требований позволит выполнить удар по мячу различными способами со значительной силой.

Однако нередко из-за тактических соображений возникает необходимость изменить время выполнения фаз движения, уменьшить его амплитуду и мышечные усилия. Кроме того, техника ряда способов ударов по мячу ногой имеет некоторые специфические особенности.

Особенности траектории полета мяча

Для основных способов ударов по мячу ногой свойственны две разновидности выполнения: прямой и резаный.

При прямом ударе направление ударного импульса проходит через ОЦТ мяча или в непосредственной близости от него. Для выполнения резаного удара необходимо, чтобы направление удара значительно отстояло от ОЦТ мяча.

Прямой удар практически возможен всеми указанными выше способами. Он несколько затруднен при ударе внешней частью подъема. Резаный удар наиболее эффективно выполняется внутренней стороной стопы, внутренней и особенно внешней частью подъема.

Траектория полета мяча при прямых ударах зависит от места приложения силы. Мяч полетит прямо и низом, если место приложения удара придется на среднюю часть мяча по горизонтальной плоскости. Если место приложения силы приходится ниже горизонтальной оси, то изменяется угол вылета мяча.

Траектория полета мяча существенно меняется при резаных ударах. В этом случае направление удара не проходит через ОЦТ мяча, что вызывает значительное его вращение. Оно может быть вокруг горизонтальной оси (при ударе “подсечкой”), вертикальной оси (при резаных ударах низом) и наклонных осей (при ударах верхом).

Если мяч летит не вращаясь или незначительно вращаясь, то сопротивление воздуха на его внешних плоскостях будет одинаковым. Сильно вращающийся в полете мяч встречает сопротивление воздуха, и на его поверхности создается избыточное давление, а на противоположной стороне образуется разреженная воздушная среда. Избыточное давление вызывает значительное изменение первоначальной траектории (эффект Магнуса). Таким образом, при сильном вращении мяча траектория полета отклоняется в сторону его вращения.

После отскока от земли резко вращающегося мяча направление его дальнейшего полета изменяется. Искривление траектории происходите сторону вращения мяча.

Знание особенностей полета мяча повышает надежность и эффективность действий футболистов.

Удар внутренней стороной стопы применяется в основном при коротких и средних передачах, а также при ударах в ворота с близкого расстояния.

Рассмотрим некоторые особенности техники выполнения удара (рис.4). Место начала разбега, мяч и цель находятся примерно на одной линии. Замах выполняется за счет заднего толчка последнего бегового шага. Ударное движение начинается с одновременного сгибания бедра и поворота к наружи (супинации) ноги. В момент удара стопа находится строго под прямым углом по отношению к направлению полета мяча. Удар выполняется серединой внутренней поверхности стопы. Положение ноги во время удара сохраняется и во время проводки.

Рис. 4. Удар внутренней стороной стопы

Удар внутренней частью подъема используется при средних и длинных передачах, “прострелах” вдоль ворот и ударах по цели со всех дистанций (рис. 5).

Разбег выполняется под углом З0-б0º по отношению к мячу и цели. Замах ноги близок к максимальному. Опорная нога, слегка согнутая в коленном суставе, ставится на внешнюю часть (свод) стопы (подошвы). Туловище несколько наклонено в сторону опорной ноги. В момент удара условная ось, соединяющая мяч и коленный сустав, наклонена во фронтальной плоскости. данное условие, а также нанесение удара в среднюю часть мяча, определяет его низкую траекторию.

Рис. 5. Удар внутренней частью подъема

Удар средней частью подъема по технике исполнения во многом схож с ударом внутренней частью подъема, однако детали выполнения несколько отличны (рис.6).

Линия разбега, мяч и цель находятся примерно на одной линии. Замах и ударное движение выполняются строго в сагиттальной (переднезадней) плоскости. Опорная нога ставится с пятки на уровне с мячом. Во время ударного движения происходит перекат опорной ноги с пятки на носок. Условная ось, соединяющая мяч и коленный сустав, в момент удара строго вертикальна. Такое положение сохраняется во время проводки.

Значительная площадь соприкосновения стопы и мяча позволяет выполнить удар достаточно точно. Разбег, замах и ударное движение выполняются в одной плоскости, благодаря чему биомеханически целесообразно используется система движения и удары наносятся с большой силой по сравнению с другими способами.

Рис. 6. Удар средней частью подъема

Удар внешней частью подъема наиболее часто применяют для выполнения резаных ударов. Структура движений при ударах средней и внешней частью схожа. Отличия заключаются в том, что во время ударного движения поворачиваются внутрь (пронируются) голень и стопа (рис.7).

Рис. 7. Удар внешней частью подъема

Удар носком выполняют, когда надо произвести неожиданный, без подготовки, удар. Кроме того, этот удар эффективен при выбивании мяча у противника в выпаде или шпагате.

При ударе линия разбега, мяч и цель находятся на одной прямой. Задний толчок последнего шага разбега является замахом для удара. Ударное движение выполняется напряженной ногой, слегка согнутой в коленном суставе. В момент удара носок несколько приподнят.

Так как ударная поверхность носка незначительна, то удар указанным способом может быть менее точен, особенно при ударах по катящему мячу.

Удар пяткой существенно отличается от рассмотренных способов. Он реже используется в игре. Объясняется это сложностью его выполнения, незначительной силой и точностью, достоинством удара является неожиданность его исполнения для соперников.

Подготовительная фаза начинается с постановки опорной ноги на уровне мяча. для замаха нога проносится над мячом и выносится вперед. Рабочую фазу — удар - выполняют резким движением ноги назад. В момент удара нога напряжена, стопа расположена параллельно земле.

Одним из вариантов является удар пяткой “секретно”. При выполнении удара правой ногой опорная нога ставится справа от мяча. Ударная нога для замаха выносится вперед. Удар производится резким движением назад, причем ударная нога проносится скрестно по отношению к опорной. После незначительной проводки движение ноги затормаживается.

Удар пяткой выполняют также опорной ногой. Она ставится за мяч на расстоянии 10-15 см. При следующем шаге производится задний толчок (нога движется назад и вверх), который и является ударным движением.

Удары по неподвижному мячу. При выполнении начальных, штрафных, свободных, угловых ударов, а также ударов от ворот игрок бьет по неподвижному мячу.

Отмеченные выше структурные особенности техники выполнения всех рассмотренных способов полностью относятся к ударам по неподвижному мячу, только в предварительной фазе варьируются длина и скорость разбега, что обусловлено тактическими задачами.

Удары по катящемуся мячу. Все основные способы и их разновидности используют и при ударах по катящемуся мячу.

Технические действия при данных ударах не отличаются от движений при ударах по неподвижному мячу. Главная задача заключается в том, чтобы скоординировать скорость собственного движения с направлением и скоростью движения мяча. Выделяются следующие основные направления движения мяча: от игрока, навстречу, сбоку (справа и слева), а также смежные с ними.

Указанные направления определяют особенности выполнения подфазы - постановки опорной ноги. При ударе по мячу, катящемуся от игрока, опорная нога ставится сбоку — за мяч. При ударе по мячу, катящемуся навстречу, опорная нога не доходит до мяча. Если мяч катится сбоку (справа или слева), то рациональнее выполнить удар ближней к мячу ногой.

Во всех случаях расстояние постановки опорной ноги зависит от скорости движения мяча, и его необходимо рассчитать так, чтобы во время ударного движения мяч поравнялся с опорной ногой. Такое положение наиболее оптимально для выполнения удара.

Удары по летящему мячу. Траектория движения мяча определяет особенности техники выполнения ударов по летящим мячам.

При ударах по опускающимся или низко летящим мячам структура движения такая же, как и при ударах по катящемуся мячу. Направление движения мяча, как и при ударах по катящемуся мячу, предъявляет определенные требования к постановке опорной ноги. Так как скорость летящего мяча обычно выше, чем катящегося, главная трудность заключается в поиске и нахождении места встречи с летящим мячом.

При анализе техники выполнения ударов с поворотом, с полулета и через себя можно выделить некоторые структурные особенности.

Удар с поворотом используется для изменения направления полета мяча, Выполняется средней частью подъема по опускающимся или низко летящим навстречу мячам (рис. 8).

В подготовительной фазе задний толчок последнего бегового шага к мячу служит замахом ударной ноги. Опорная нога, несколько согнутая в коленном суставе, развертывается в сторону предполагаемого полета мяча и ставится на внешний свод стопы. Туловище отклоняется в сторону опорной ноги. С поворотом туловища начинается ударное движение ноги в горизонтальной плоскости. После проводки ударная нога движется вперед и опускается вниз скрестно от опорной.

Рис. 8. Удар с поворотом

Удар через себя выполняется средней частью подъема по летящему и прыгающему мячам, когда необходимо произвести неожиданный удар в ворота или передачу через голову назад.

Замах осуществляется за счет заднего толчка последнего бегового шага к мячу. Опорная нога выставляется с пятки вперед. движение туловища вперед затормаживается, и оно отклоняется назад. Ударное движение выполняется вперед – вверх - назад. В это время происходит перекат опорной ноги с пятки на носок. После небольшой проводки нога опускается вниз, туловище выпрямляется. Чем ниже место встречи ноги и мяча, тем выше траектория полета мяча. Чтобы послать мяч с более низкой траекторией, необходимо выполнить удар по мячу, который находится на уровне головы и над местом опоры. Этому служит также использование удара через себя в падении. При отклонении туловища назад игрок падает на руки, а затем на спину. Во время падения выполняется более выраженное ударное движение назад.

для производства удара со значительной силой используется удар через себя в прыжке “ножницами” (рис. 9).

Рис. 9. Удар через себя

Удар с полулета обычно производится по мячу сразу же после его отскока от земли. Выполнять его целесообразно средней и внешней частью подъема (рис.10). При этом важно точно рассчитать место приземления мяча и поставить опорную ногу как можно ближе к этому месту. Ударное движение начинается до момента приземления мяча. Непосредственно после отскока мяча наносится удар. Голень в момент удара строго вертикальна, носок оттянут вниз. Во время проводки данное положение следует сохранить, что позволит выполнить удар с низкой траекторией. Это особенно важно, если опорная нога значительно отстоит от линии мяча и удар производится по трудно достигаемому мячу.

Рис. 10. Удар с полулета

Удары по мячу головой

Удары по мячу головой используются в процессе игры, как при завершающих ударах, так и для передач мяча партнеру. Чаще всего применяют удар средней частью лба и его варианты.

Техника ударов по мячу головой включает подготовительную, рабочую и завершающую фазы.

Подготовительная фаза – замах. Для выполнения замаха туловище и голова отклоняются назад. При этом растягиваются мышцы-антагонисты разгибателей туловища. Мяч должен быть в поле зрения игрока, для чего не следует запрокидывать голову.

Рабочая фаза - ударное движение и проводка. Выполнение ударного движения начинается с резкого выпрямления туловища. Непосредственно удар целесообразно производить в момент, когда туловище и голова проходят фронтальную плоскость. В этом положении достигается наибольшая скорость движения головы, что позволяет выполнить удар значительной силы.

Завершающая фаза - принятие исходного положения для последующих действий. После проводки движение туловища затормаживается. Не следует сильно наклоняться вперед, так как после удара головой надо быть готовым к выполнению различных действий и перемещений.

Исходным положением при ударе серединой лба без прыжка является стойка, при которой ноги расположены в небольшом шаге (50-70 см). Делая замах, игрок отклоняет туловище назад, сгибает сзади стоящую ногу и переносит на нее вес тела. Руки слегка согнуты в локтевом суставе (рис.11).

Ударное движение начинается с разгибания сзади стоящей ноги и выпрямления туловища, а заканчивается резким движением головы вперед. Вес тела переносится на впереди стоящую ногу.

Рис. 11. Удар серединой лба

Рис. 11. Удар серединой лба

Удар серединой лба в прыжке выполняется толчком вверх двумя или одной ногой (рис.12). Прыжок является предварительной фазой удара. Руки, несколько согнутые в локтях, поднимаются вверх до уровня груди, что способствует увеличению высоты прыжка. Непосредственно после отталкивания выполняется замах (туловище отклоняется назад). Ударное движение начинается в момент (или несколько раньше) достижения наивысшей точки прыжка. Необходим точный расчет траектории полета мяча и прыжка. Удар по мячу следует выполнить в наиболее высокой точке прыжка и в момент прохождения туловища и головы фронтальной плоскости.

Приземление происходит на носки, ноги для амортизации несколько сгибаются.

Рис. 12. Удар в середине лба в прыжке

Удар серединой лба с поворотом применяется, когда нужно изменить траекторию полета мяча.

При ударе без прыжка для замаха туловище отклоняется назад и одновременно поворачивается (преимущественно до 90°) в сторону предполагаемого удара. Вместе с туловищем разворачиваются и ноги, которые расположены параллельно на расстоянии 30-50 см. Поворот удобнее осуществлять на носках. Исходное положение при этом идентично позе при ударе серединой лба без прыжка. Поэтому остальные фазы удара и требования к ним такие же, как при рассмотренном выше ударе.

При ударе с поворотом в прыжке сразу же после отталкивания тело поворачивается в сторону удара, а туловище одновременно отклоняется назад (рис. 13). Дальнейшие действия схожи с ударом серединой частью лба в прыжке.

Рис. 13. Удар серединой лба с поворотом

Удар боковой частью лба используется, когда мяч летит сбоку (справа, слева) от игрока и нет возможности выполнить удар серединой лба с поворотом.

При ударе без прыжка исходное положение - стойка ноги врозь (30-50 см). Если мяч приближается слева, то для замаха туловище наклоняется вправо. Правая нога сгибается в голеностопном и коленном суставах. На нее переносится вес тела. Голова поворачивается в сторону мяча. Ударное движение начинается с разгибания ноги и выпрямления туловища. Вес тела переносится на левую ногу. Место удара приходится на область лобных бугров.

При ударе в прыжке в подготовительной фазе после отталкивания туловище для замаха отклоняется во фронтальной плоскости в сторону, противоположную цели. Ударное движение выполняют за счет резкого сокращения предварительно растянутых мышц. Удар наносится в момент достижения наивысшей точки прыжка.

Движения при ударе по мячу головой в падении существенно отличаются от описанных выше ударов головой (рис. 14).

Подготовительной фазой удара являются толчок и подфаза полета. На последних 3-4 шагах разбега туловище наклоняется несколько вперед. Толчок выполняется одной ногой в сторону предполагаемой встречи с мячом.

Полет происходит параллельно земле. Руки согнуты в локтевом суставе. движение мяча находится в поле зрения игрока. Масса и скорость полета футболиста передаются при ударе по мячу.

Удар выполняют серединой или боковой частью лба.

Заключительная фаза - приземление — происходит на слегка согнутые напряженные руки. Амортизируя падение, руки сгибаются, затем происходит перекат на грудь, живот, ноги.

Удар головой в падении выполняют по мячу, летящему на высоте 60-100 см. Этот способ позволяет нанести эффективный удар по труднодоступному мячу (на расстоянии 3-4 м от игрока), когда другие технические приемы и способы использовать невозможно.

Рис. 14. Удар по мячу головой в падении

Остановки мяча

Цель остановки - погасить скорость катящегося или летящего мяча для осуществления дальнейших целесообразных действий. Термин “остановка мяча” следует понимать как употребляемые иногда названия “обработка мяча”, “прием мяча”. Поэтому, рассматривая способы остановок мяча, мы будем иметь в виду, что футболист полностью не останавливает мяч, а приспосабливает (переводит) его для выполнения последующих действий.

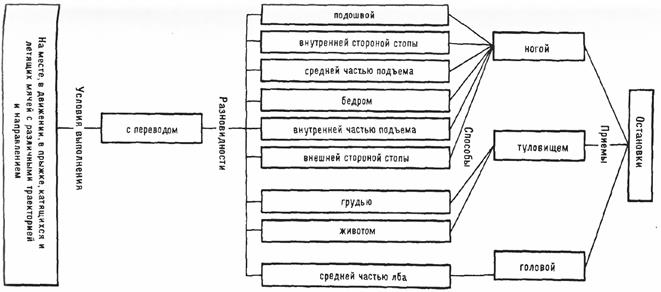

Остановки выполняются ногой, туловищем и головой. Их классификация представлена на рис. 15.

Рис. 15. Классификация остановок мяча

Остановка мяча ногой - наиболее часто применяемый технический прием. Он выполняется различными способами, основные фазы движения являются общими для различных способов.

Подготовительная фаза - принятие исходного положения. Она характеризуется одноопорной позой. Вес тела на опорной ноге, которая несколько согнута для устойчивости. Останавливающая нога посылается навстречу мячу и развертывается к нему останавливающей поверхностью.

Рабочая фаза - уступающее (амортизирующее) движение останавливающей ногой, которая несколько расслаблена. Амортизирующий путь зависит от скорости движения мяча. Если скорость невелика, то остановка осуществляется расслабленной ногой без уступающего движения.

В момент соприкосновения мяча и останавливающей поверхности (или несколько раньше) начинается движение назад, которое постепенно замедляется, скорость мяча гасится.

Завершающая фаза - принятие исходного положения для последующих действий. ОЦТ переносится в сторону останавливающей ноги и мяча. После остановки выполняются преимущественно удары (передачи) или перемещения с мячом (ведение).

Остановка мяча внутренней стороной стопы используется при приеме катящихся и летящих мячей. Благодаря значительной останавливающей поверхности и большому амортизационному пути этот способ остановки мяча имеет высокую степень надежности.

Для остановки катящегося мяча исходное положение - лицом к мячу (рис. 16). Вес тела на опорной ноге, которая слегка согнута. Останавливающая нога выносится вперед - навстречу мячу. Стопа развернута кнаружи на 90°. Носок несколько приподнят.

В момент соприкосновения мяча и стопы или несколько раньше нога отводится назад до уровня опорной ноги. Останавливающая поверхность приходится на середину внутренней поверхности стопы.

движения при остановке низко летящих мячей, т.е. мячей, летящих на уровне коленного сустава, существенно не отличаются от движений при остановке катящегося мяча. В подготовительной фазе при этом останавливающая нога больше сгибается в коленном суставе и поднимается до уровня мяча.

Рис. 16. Остановка мяча внутренней стороной стопы

Высоко летящие мячи останавливаются в прыжке (рис. 17). Толчком одной или двух ног выполняется прыжок вверх. Останавливающая нога сильно сгибается в тазобедренном и коленном суставах. Стопа разворачивается кнаружи. После остановки приземление происходит на одну ногу.

Рис. 17. Остановка мяча внутренней стороной стопы в прыжке

Остановка мяча подошвой используется при остановке катящихся и опускающихся мячей.

При остановке катящихся мячей исходное положение - лицом к мячу, вес тела на опорной ноге. При приближении мяча останавливающая нога, несколько согнутая в коленном суставе, выносится навстречу мячу. Носок стопы приподнят вверх на 30-40°. Пятка стопы находится над поверхностью на расстоянии 5-10 см.

В момент соприкосновения мяча с подошвой выполняется небольшое уступающее движение назад (рис.18).

Чтобы остановить подошвой опускающийся мяч, необходимо точно рассчитать место его приземления. Останавливающая нога, несколько согнутая в коленном суставе, располагается над местом приземления мяча, при этом носок приподнят, а нога расслаблена.

Остановка производится в момент касания мяча земли, В этом случае подошвой стопы мяч накрывается, но не давится к земле.

Рис. 18. Остановка мяча подошвой

Рис. 18. Остановка мяча подошвой

Остановка мяча подъемом, получившая широкое распространение в последние годы, требует точного управления системой движения. Так как останавливающая поверхность, те. подъем стопы, достаточно твердая и по размеру невелика, то незначительное отклонение в структуре движения или неточный расчет траектории и скорости мяча приводят к существенным ошибкам в остановке.

При остановке мячей, опускающихся с высокой траекторией, стопа останавливающей ноги расположена параллельно земле. Мяч принимается на нижнюю часть подъема (ближе к пальцам). Уступающее движение производится вниз-назад (рис. 19).

Рис. 19. Остановка мяча подъемом

Рис. 19. Остановка мяча подъемом

Остановка мяча бедром часто используется в современном футболе. Объясняется это тем, что бедром можно останавливать опускающиеся с различной траекторией мячи. Кроме того, способ очень надежен, так как останавливающая поверхность велика, а амортизирующий путь значителен.

В подготовительной фазе бедро выносится вперед. Угол его сгибания зависит от траектории полета мяча, бедро должно быть под прямым углом к опускающемуся мячу. Мяч соприкасается со средней частью бедра. Уступающее движение выполняется вниз - назад.

Остановки мяча с переводом

В современном футболе все реже используют остановки без перевода, так как они замедляют темп игры и приходится выполнять дополнительные действия, чтобы эффективно использовать игровую ситуацию. Современный футбол характеризуется тем, что футболисты еще до приема (остановки) мяча должны принять решение о дальнейших действиях. Остановки с переводом как раз и позволяют не только погасить скорость катящегося или летящего мяча, но и целенаправленно изменить его направление, подготовиться к дальнейшим действиям.

Переводы преимущественно выполняются в сторону (вправо, влево) или назад (за спину).

Перевод мяча внутренней частью подъема. Данным способом мяч преимущественно переводится в сторону или за спину. Исходное положение - вполоборота к опускающемуся мячу (рис. 20). Ближняя к мячу останавливающая нога, несколько согнутая в коленном суставе, отводится в сторону навстречу мячу. При приближении мяча нога движется за ним. Необходимо “достать” мяч в момент отскока и накрыть его стопой. При соприкосновении мяча с расслабленной стопой скорость его существенно уменьшается. Останавливающая нога продолжает движение за мячом, туловище поворачивается в сторону мяча.

Рис. 20. Перевод мяча внутренней частью подъема

Перевод мяча внешней частью подъема. Исходное положение - лицом к опускающемуся мячу (рис. 21). Останавливающая нога выносится вперед. Стопа развертывается наружу. Поза, идентичная положению при остановке мяча внутренней стороной стопы. В данном случае мяч пропускается и движение ноги назад за мячом производится с таким расчетом, чтобы накрыть его внешней частью подъема в момент отскока. Туловище поворачивается вокруг носка опорной ноги в сторону дальнейшего движения мяча, скорость которого значительно уменьшилась.

Рис. 21. Перевод мяча внешней частью подъема

Остановка мяча грудью. Выполнение остановки основано на тех же принципах амортизации и уступающего движения. Остановке мяча грудью свойственна трехфазовая структура движения.

В подготовительной фазе принимается целесообразное для остановки положение: футболист располагается лицом к мячу; стойка ноги врозь или на ширине небольшого шага (50-70 см); грудь подается вперед, руки слегка согнуты в локтевом суставе, опущены вниз. Рабочая фаза характеризуется уступающим движением. При приближении мяча туловище отводится назад, плечи и руки выдвигаются вперед. В завершающей фазе ОЦТ переносится в сторону предполагаемых действий с мячом.

Этим способом возможна остановка мячей, летящих на уровне груди и опускающихся с различной траекторией. Основной механизм действия при остановках мячей, летящих с различной траекторией, одинаков. Различия только в деталях.

При остановке мячей, летящих на уровне груди, игрок располагается в прямой стойке, ноги чаще всего в положении небольшого шага (такая поза позволяет выполнить больший амортизационный путь. При выполнении уступающего движения вес тела переносится на сзади стоящую ногу), вес тела на впереди стоящей ноги (рис. 22).

При остановке опускающихся мячей туловище отклоняется назад. Угол наклона зависит от траектории полета мяча (грудь должна быть под прямым углом к опускающемуся мячу). Так как амортизационный путь невелик при остановке грудью, то необходимы точный расчет скорости и траектории мяча и своевременное выполнение уступающего движения.

Рис. 22. Остановка мяча грудью

Рис. 22. Остановка мяча грудью

Рассмотрим особенности перевода мяча назад. При переводе мяча правой (левой) частью груди (рис. 23) уступающие движение выполняется за счет поворота туловища соответственно вправо или влево. Останавливающая часть приходится на грудные мышцы, которые расслаблены. Поворачиваясь на 180º, футболист контролирует мяч, скорость которого заметно погашена.

Подобным образом осуществляются переводы в сторону (вправо или влево).

Меньшее уступающее движение (поворот на 40-б0º) позволяет не только остановить мяч, но и изменить его траекторию.

Высоко летящие мячи останавливаются грудью в прыжке.

Рис. 23. Перевод мяча грудью

Остановка мяча головой. Этот технический прием довольно редко используется в игре, так как он труден по выполнению и менее надежен по сравнению с другими приемами и способами. Останавливающая часть приходится преимущественно на середину лба. Из-за твердости лобных костей амортизация происходит только за счет уступающего движения, что снижает надежность приема. Однако, несмотря на трудности, осваивать остановки головой крайне необходимо.

Средней частью лба возможна остановка мячей, летящих на уровне головы и опускающихся с различной траекторией.

В первом случае игрок располагается лицом к мячу в положении небольшого шага. Вес тела на впереди стоящей ноге. Туловище и голова поданы вперед, примерно до уровня опорной ноги. При приближении мяча туловище и голова отводятся назад. Вес тела переносится на сзади стоящую ногу.

Для остановок опускающихся мячей исходное положение - прямая стойка на носках, ноги врозь на ширине плеч или в небольшом шаге (рис. 24). Голова отклонена назад, лобной частью направлена в сторону мяча. Уступающее движение выполняется за счет сгибания ног и втягивания головы в плечи.

Рис. 24. Остановка мяча головой

Рис. 24. Остановка мяча головой

Ведение мяча

С помощью ведения осуществляются всевозможные перемещения игроков. При этом мяч находится под их постоянным контролем. При ведении используют бег (иногда ходьбу) и выполняют в различной последовательности и разном ритме удары по мячу ногой. Классификация ведения мяча дана на рис. 25.

Рис. 25. Классификация ведения мяча

Некоторые способы ведения не имеют самостоятельного значения и в отдельности редко используются в игре. Однако в сочетании с другими видами применение их бывает оправданным. Например, ведение мяча бедром или головой (типа жонглирования) практически нецелесообразны. Но в игре часто возникает ситуация, когда выполняется несколько ударов головой, затем прыгающий мяч подыгрывается бедром и в заключение переходят к необходимым способам ведения стопой.

Ведение мяча ногой. Это основной прием ведения, который представляет собой сочетание бега (реже ходьбы) и ударов по мячу ногой различными способами. Отдельно анализ техники бега и ударов по мячу ногой дан Выше. Поэтому остановимся на наиболее важных деталях и особенностях ведения.

Исходя из тактических задач, удары по мячу при ведении выполняют с различной силой. Если нужно быстро преодолеть значительное расстояние, то мяч опускают от себя на 10-12 м. При противодействии соперника возникает возможность потери мяча, поэтому не следует отпускать от себя мяч дальше 1 -2 м. Нельзя не отметить, что частые удары снижают скорость ведения.

В обоих рассмотренных случаях нет необходимости использовать специальные маховые движения для выполнения ударов. Задний толчок является подготовительной фазой для удара. Опорная нога ставится сбоку от мяча. Маховая нога движется к мячу, и производится удар. Различают несколько основных способов ведения, которые наиболее часто используют в игре. Их отличия заключаются только в способе нанесения ударов (рис. 26).

Рис. 26. Ведения мяча: а) — средней частью подъема; б) — внутренней стороной стопы; в) — внешней частью подъема; г) — носком

При ведении средней частью подъема и носком осуществляется преимущественно прямолинейное движение. Ведение внутренней частью подъема дает возможность выполнить перемещение по дуге. Ведение внутренней стороной стопы позволяет существенно менять направление движения. Наиболее универсальным является ведение внешней частью подъема, которое дает возможность выполнять прямолинейное перемещение, движение по дуге и с изменением направления.

При ведении прыгающих мячей используют удары средней частью подъема или бедром. Применяя эти два способа введения, можно продвигаться с держанием мяча в воздухе.

Обманные движения (финты)

Финт - производное от итальянского слова Finta, что обозначает “притворство”,

“выдумка”. В спортивной практике используется как синоним обманного движения.

Обманные движения составляют группу приемов техники футбола, которые выполняются в непосредственном единоборстве с соперником. Финты применяют с целью преодоления сопротивления соперника и создания необходимых условий для дальнейшего ведения игры. Использование финтов позволяет успешно решать многие тактические задачи как в атаке, так и в обороне.

Техника футбола включает следующие основные приемы обманных движений: “уходом”, “ударом”, “остановкой”. Имеются различные способы выполнения этих финтов и их разновидности. Классификация представлена на рис. 27.

При анализе техники обманных движений выделяют две фазы: подготовительную и фазу реализации. Инсценировка обманных действий в первой фазе направлена на вызов ответной реакции соперника для противодействий. Естественность выполнения данной фазы определяет его ответную реакцию. Во второй фазе реализуются истинные намерения футболиста после реакции соперника на обманное действие. Фазе реализации свойственна значительная вариативность, которая обусловливается игровыми ситуациями и тактическими соображениями. При выполнении финтов используются различные варианты “уходов” с мячом (вперед, вправо, влево, назад), убирание мяча, пропуск мяча партнеру и их сочетания.

Скорость первой фазы обманного движения определяется временем, необходимым для естественного выполнения подготовительной фазы используемого технического приема. Быстрота выполнения фазы реализации диктуется тактической обстановкой и преимущественного близка к максимальной.

Рис. 27. Классификация финтов

Финт “уходом”. Технический прием, выполняемый различными способами, основан на принципе неожиданного и быстрого изменения направления движения. В подготовительной фазе игрок своими действиями показывает, что намерен уйти с мячом от противника в избранном направлении. Перемещаясь, противник пытается перекрыть зону предполагаемого прохода. Но в фазе реализации, быстро меняя направление движения, игрок уходит с мячом в противоположную сторону.

Обманные движения на “уход” выполняются преимущественно на полусогнутых ногах, что обеспечивает широкую амплитуду движения, а также быстроту его изменения.

“Уход” выпадом. При атаке соперника спереди игрок, ведущий мяч, показывает своими движениями, что он намерен обойти его справа или слева.

Рассмотрим действия футболиста при обманном движении вправо и уходе влево. Сближаясь с противником на расстояние 1,5-2 м, игрок толчком левой ноги выполняет широкий выпад вправо - вперед (рис. 28). Причем проекция ОЦТ не доходит до площади опоры. Возникающее при этом неустойчивое равновесие будет, однако, способствовать дальнейшему движению. Соперник пытается перекрыть зону прохода и перемещается в сторону выпада. Тогда резким толчком правой ноги игрок, выполняющий финт, делает широкий шаг влево. Внешней частью подъема левой ноги мяч посылается влево - вперед.

Рис. 28. Финт “уход” выпадом.

“Уход” с переносом ноги через мяч. Финт применяется преимущественно при атаке сзади (рис. 29). Игрок, владеющий мячом, подготовительными действиями показывает, что намерен уйти в сторону (например, влево). Он поворачивает туловище налево, переносит правую ногу скрестно через мяч и делает выпад влево. Противник, атакующий сзади, не видит мяча. Он реагирует на это движение и также делает выпад влево. В этот момент игрок с мячом быстро поворачивается направо, посылает мяч внешней частью подъема вперед, и затем следуют дальнейшие действия согласно игровой ситуации.

Рис. 29. Финт “Уход” с переносом ноги через мяч.

Финт “ударом” по мячу ногой. Обманные движения “ударом” крайне разнообразны как по способу выполнения подготовительной фазы, так и разновидностью реализации истинных намерений. Различны и условия выполнения финта: во время ведения, после передачи мяча партнером, после остановки.

Рассмотрим некоторые особенности техники выполнения данного финта. При сближении с противником, который участвует в единоборстве и расположен спереди или спереди - сбоку, в подготовительной фазе выполняется замах ударной ногой (рис.30). Эта поза свидетельствует о том, что будет выполнен удар в цель или передача. Реагируя на замах, противник пытается отобрать мяч или перекрыть зону предполагаемого полета мяча. для этого применяются выпад, шпагат, подкат, что связано с замедлением движения и остановкой. Кроме того, переключение из этих положений на дальнейшие действия в единоборстве требует определенного времени. В зависимости от игровой ситуации, расположения партнеров и соперников, позы противоборствующего соперника в фазе реализации выполняется несильный удар по мячу ногой соответствующим способом и уход от противника вперед, вправо, влево или назад.

Если финт “ударом” выполняется после передачи и партнер находится на пути движения мяча в более выгодной позиции, то в фазе реализации мяч пропускается открытому партнеру.

Рис. 30. Финт “ударом” ногой.

Рис. 30. Финт “ударом” ногой.

Финт “ударом” по мячу головой. В подготовительной фазе применяется исходное положение для удара головой по мячу, туловище отклоняется назад и выполняется замах для удара (рис. 31). Среагировав на замах, соперник, который находится перед игроком или сбоку от него, останавливается в ожидании удара в первом случае или перемещается в сторону предполагаемого полета мяча. Реализуя свои тактические замыслы, игрок вместо удара выполняет остановку мяча грудью (преимущественно с переводом вправо, влево, назад) или пропускает мяч с последующим поворотом на 180º и овладевает им.

Рис. 31. Финт “ударом” по мячу головой.

Финт “остановкой” мяча ногой. Обманное движение на остановку выполняется различными способами во время ведения и после передачи мяча партнером.

Во время ведения при попытке отбора мяча сбоку или сбоку - сзади применяется финт “остановкой” с наступлением и без наступления на мяч подошвой.

В первом случае, выполняя очередной беговой шаг ведения, игрок ставит опорную ногу за мяч и наступает на него подошвой дальней от соперника ноги. Предпринимается ложная попытка остановки с мячом. Соперник замедляет движение, в этот момент мяч посылается вперед и продолжается ведение.

Во втором случае в подготовительной фазе только имитируется остановка мяча (рис. 32.). Игрок, несколько замедляя движение, располагает стопу над мячом. В фазе реализации продолжается быстрое движение в первоначальном направлении.

При выполнении обманного движения “остановкой” мяча после передачи в подготовительной фазе принимается одноопорное положение, и останавливающая нога выносится навстречу мячу. Соперник атакует игрока, принимающего мяч. В этот момент игрок вместо остановки пропускает мяч, поворачивается на 180º и овладевает мячом.

Рис. 32. Финт “остановкой” мяча ногой.

Финт “остановкой” грудью и головой. Подготовительная фаза при обманном движении “остановкой” опускающихся мячей грудью и головой соответствует подготовительной фазе техники выполнения остановок мяча данным способом, которые уже анализировались. В фазе реализации вместо остановки осуществляется пропуск мяча, игрок поворачивается на 180º и овладевает мячом.

Отбор мяча

Отбор мяча осуществляется главным образом в момент приема мяча противником или вовремя его ведения. Эффективность использования отбора обусловливается ситуационными способностями футболиста, т.е. способностями точно оценить расстояние до противника и мяча, скорость их перемещения, расположение игроков и т.д. Сближаясь с соперником или сохраняя дистанцию, надо атаковать соперника, когда он несколько отпустит мяч от себя. В этот момент атакующий делает рынок к мячу и ударом ногой, остановкой или толчком плеча выполняет отбор.

Существуют две разновидности отбора: полный и неполный. При полном отборе мячом владеет сам отбирающий или его партнер. При неполном отборе мяч отбивается на определенное расстояние или выбивается за боковую линию. Несмотря на то, что мячом овладевает соперник, создается помеха его атакующим действиям и выигрывается время для рационального перестроения обороны. Противник вынужден менять темп и фронт атаки.

В сложных игровых ситуациях для отбора мяча используют специальные способы: в выпаде, в подкате. Классификация отбора мяча представлена на рис. 33.

Рис. 33. Классификация отбора мяча

Отбор мяча в выпаде позволяет опередить соперника и провести отбор на расстоянии 1,5- 2 м. Способ применяется при попытке соперника обойти игрока справа или слева. Быстрым перемещением в сторону мяча осуществляется выпад. Его ширина зависит от расстояния до мяча. Труднодостигаемые мячи отбираются в полу-шпагате и шпагате. При отборе в выпаде применяют “удар” и “остановку”. В первом случае мяч выбивается из-под ног соперника преимущественно носком. При использовании “остановки” стопа располагается на пути движения мяча и не дает возможности протолкнуть мяч по ходу движения (рис. 34, а, б).

Отбор мяча в подкате позволяет овладеть мячом, который находится на значительном расстоянии - более 2 м от игрока (рис. 34, в,г). Отбор осуществляется преимущественно сзади или сбоку. Атакующий игрок, сближаясь с противником, в падении выбрасывает ноги вперед. Скользя по траве, игрок преграждает путь мячу или выбивает его ногой.

Рис. 34. Отбор мяча: а) в выпаде; б) в шпагате; в) и г) в подкате

Отбор толчком плеча должен выполняться в соответствии с правилами игры. Игрока, владеющего мячом, разрешается толкать на игровом расстояния плечом и только в плечо. Толчок осуществляется только с целью овладения мячом и не должен носить грубого и опасного характера. для более успешного использования данного приема толчок плечом нужно выполнять в момент, когда противник находится в одноопорном (на дальней ноге) положении.

Вбрасывание мяча

Вбрасывание мяча - единственный технический прием, выполняемый полевыми игроками руками. Структура движения при вбрасывании во многом определяется требованиями правил футбола и не представляет особой сложности. Однако, чтобы вбросить мяч на значительное расстояние (25-З0 м), необходимы специальный навыки определенная сила групп мышц живота, плечевого пояса и рук.

Вбрасывание мяча показано на рис. 35. Подготовительной фазой является замах. Исходное положение - стойка ноги врозь на ширине плеч (эта поза менее устойчива, так как площадь опоры существенно меньше) или в положении шага. Руки с мячом, несколько согнутые в локтевых суставах, поднимаются вверх - за голову. Туловище отклоняется назад, ноги сгибаются в коленных суставах, вес тела на сзади стоящей ноге (при положении шага).

Рабочая фаза - бросок - начинается с энергичного выпрямления ног, туловища, рук и завершается кистевым усилием в сторону вбрасывания.

Выполнение завершающей фазы обусловливается требованием правил о том, что в момент броска футболист должен касаться земли обеими ногами. И, наконец, завершающей фазой может быть падение. Вслед за вбрасыванием, которое выполняется после пересечения туловищем фронтальной плоскости, продолжается движение вперед - книзу. Руки обгоняют туловище, и футболист приземляется на руки, которые, сгибаясь, амортизируют падение.

для увеличения дальности броска иногда используют вбрасывание с разбега. Разбег способствует предварительному наращиванию скорости звеньев, которые действуют при вбрасывании.

Рис. 35. Вбрасывание мяча из-за боковой линии

Техника вратаря

Техника игры вратаря существенно отличается от техники игры полевого игрока. Это связано с тем, что вратарю, согласно правилам, разрешено играть руками в пределах штрафной площади.

В технику вратаря входят ловля, отбивание, переводы и броски мяча. В зависимости от расположения партнеров и игроков команды противника, а таюке от направления, траектории и скорости движения мяча применяются Различные приемы, способы и разновидности действий вратаря. Классификация их дана на рис. 36.

В процессе игры вратарь пользуется необходимым арсеналом техники полевого игрока.

Успешное выполнение технических приемов во многом определяется готовностью вратаря к действию. Одним из факторов готовности является целесообразное исходное положение вратаря. Оно характеризуется стойкой ноги врозь (ноги на ширине плеч и несколько согнуты). Полусогнутые Руки вынесены вперед на уровне груди. Ладони обращены внутрь - вперед. Пальцы несколько расставлены. Правильное исходное положение позволяет вратарю быстро выносить ОЦТ за пределы площади опоры и выполнять необходимые передвижения обычным, приставным и скрестным шагом, прыжки и падения.

Рис. 36. Классификация техники вратаря

Ловля мяча

Ловля мяча - основное средство техники игры вратаря. Она осуществляется преимущественно двумя руками. В зависимости от направления, траектории и скорости мяча ловля выполняется снизу, сверху или сбоку. Мячи, летящие на значительном расстоянии от вратаря, ловят в падении.

При ловле мяча снизу вратарь овладевает катящимися, опускающимися и низко летящими (до уровня груди) навстречу ему мячами.

В подготовительной фазе при ловле катящихся мячей вратарь наклоняется вперед и опускает руки вниз (рис. 37). При этом ладони обращены к мячу, пальцы несколько расставлены, полусогнуты и почти касаются земли. Руки не должны быть чрезмерно напряжены. Ноги сомкнуты, прямые или незначительно согнутые.

Рабочая фаза характеризуется тем, что в момент соприкосновения с мячом он подхватывается кистями снизу, руки сгибаются в локтевых суставах и подтягивают мяч к животу. Скорость мяча гасится за счет амортизационных действий опущенных рук.

В завершающей фазе вратарь выпрямляется.

Рис. 37. Ловля катящегося мяча снизу

В современном футболе используется и другой вариант ловли катящихся мячей двумя руками снизу (рис.38). Его особенность в том, что вместо наклона выполняется присед на одной ноге, которая развертывается примерно на 50-80. Вторая нога, значительно согнутая в коленном суставе, с опорой на носке также развертывается.

Руки опущены вниз, ладони обращены к мячу. Непосредственная ловля мяча осуществляется, как при описанном выше варианте.

Рис. 38. Ловля катящегося мяча в приседе

Рис. 38. Ловля катящегося мяча в приседе

При ловле низко летящих (до уровня живота) и опускающихся перед вратарем мячей в подготовительной фазе слегка согнутые руки выносятся ладонями вперед навстречу мячу (рис. 39). Пальцы несколько расставлены и полусогнуты. Одновременно туловище незначительно наклоняется вперед, а ноги сгибаются. Величина их сгибания зависит от траектории полета мяча. В момент соприкосновения с мячом вратарь подхватывает его кистями снизу и подтягивает к животу или груди. При значительной скорости мяча выполняется дополнительное уступающее движение назад за счет выпрямления ног и наклона туловища вперед.

В процессе игры приходится осуществлять ловлю мячей, катящихся и низко летящих в стороне от вратаря, а также опускающихся перед ним на значительном расстоянии. В этом случае вратарь предварительно перемещается в сторону направления движения мяча беговым приставным или скрестным шагом, а также прыжком - преимущественно толчком одной ноги вверх, вверх - вперед или вверх - в стороны.

Рис. 39. Ловля летящего мяча снизу

Рис. 39. Ловля летящего мяча снизу

Ловлю мяча сверху применяют, чтобы овладеть мячами, летящими со средней траекторией (на уровне груди и головы), а также высоколетящими и опускающимися мячами (рис. 40).

Принимая исходное положение в подготовительной фазе, вратарь выносит вперед или вперед-вверх (в зависимости от уровня полета мяча) слегка согнутые руки Ладони, обращенные к мячу, с расставленными и полусогнутыми пальцами образуют своеобразную “полусферу”. Расстояние между большими пальцами незначительно (3-5 см).

В рабочей фазе мяч при соприкосновении обхватывается пальцами спереди - сбоку, кисти несколько сближаются. Скорость мяча гасится за счет уступающего вращения кистей и сгибания рук.

В завершающей фазе вратарь, максимально сгибая руки, кратчайшим путем притягивает мяч к груди.

Рис. 40. Ловля мяча сверху

Рис. 40. Ловля мяча сверху

Для овладения мячами, летящими с высокой траекторией, используют ловлю двумя руками сверху в прыжке (рис. 41). В зависимости от направления полета мяча толчком одной или двумя ногами выполняют прыжки вверх, вперед-вверх или вверх - в стороны. Прыжок толчком одной ногой выполняется преимущественно в движении, а прыжок толчком двумя ногами – с места. В момент отталкивания руки маховым движением выносятся вверх к мячу. После ловли приземление происходит на несколько согнутые ноги.

Рис. 41. Ловля мяча сверху в прыжке

Рис. 41. Ловля мяча сверху в прыжке

Ловля мяча сбоку применяется для овладения мячами, летящими со средней траекторией в стороне от вратаря.

В подготовительной фазе руки выносятся в сторону - вперед по направлению полета мяча. Кисти параллельны, пальцы несколько расставлены и полусогнуты. Вес тела переносится на ближнюю к стороне ловли ногу. В ту же сторону несколько поворачивается и туловище. Выполнение рабочей и завершающей фаз сходно по структуре с ловлей мяча двумя руками сверху.

Ловля мяча в падении - эффективное средство овладения мячами, направленными неожиданно, точно, а часто и сильно в сторону от вратаря. Используется при перехвате передач (“прострелов” вдоль ворот) и при отборе мяча в ногах у противника.

Имеется два варианта ловли мяча в падении: без фазы полета и с фазой полета.

Первый вариант применяется для ловли катящихся и низко летящих на расстоянии 2-2,5 м в стороне от вратаря мячей (рис. 42). В подготовительной фазе выполняется

широкий шаг в направлении движения мяча. Ближняя к мячу нога резко сгибается. ОЦТ выносится за пределы площади опоры и понижается. Руки устремляются к мячу, что способствует как перемещению туловища, таки падению. Падение происходит “перекатом” в такой последовательности: вначале земли касается голень, затем бедро, боковые части таза и туловища. Вытянутые параллельно руки преграждают путь мячу. Расположение кистей рук, а также непосредственная ловля такие же, как при ловле мяча двумя руками сверху без падения. В завершающей фазе, группируясь, вратарь сгибает руки и притягивает мяч к груди. Одновременно сгибаются и ноги.

Рис. 42. Ловля мяча в падении (без фазы полета)

Рис. 42. Ловля мяча в падении (без фазы полета)

Для ловли мячей, катящихся и летящих на значительном от вратаря расстоянии, используется падение с фазой полета (рис. 43). В предварительной фазе вратарь выполняет один или два быстрых приставных или скрестных шага в направлении полета мяча. Способ передвижения зависит от индивидуальных навыков. Подготовка к отталкиванию начинается с наклона туловища и выноса ОЦТ за пределы площади опоры. Толчок выполняется ближней к направлению полета мяча ногой. Руки активно выносятся к мячу. движение руки маховое сгибание второй ноги способствуют силе отталкивания. Его угол определяется уровнем движения мяча. При ловле высоко летящих мячей отталкивание производится в сторону - вверх, при ловле мячей, летящих на среднем уровне, - в сторону.

При ловле катящихся и низколетящих мячей наклон туловища более значителен, сгибание толчковой ноги более выражено, траектория полета вратаря низкая, стелющаяся параллельно земле. Ловля мяча выполняется в фазе полета. После овладения мячом производится группировка (сгибание рук с мячом и ног в тазобедренном суставе), которая вызывает вращение вперед вокруг средне-задней оси. Под действием сил тяжести происходит приземление в следующей последовательности: вначале на предплечье, затем на плечо, боковые части туловища и таза, ноги.

Рис. 43. Ловля мяча в падении (с фазой полета)

Отбивание мяча

Если невозможно использовать ловлю мяча (противодействие соперника, сильный удар, “трудный” мяч и т.д.), применяется его отбивание. К отбиванию относятся действия, с помощью которых вратарь преграждает путь мячу в ворота, прерывает прострельные и навесные передачи. При этом мячом вратарь не овладевает.

Отбивание мяча выполняется как двумя, так и одной рукой. Первый прием более надежен, так как преграждающая площадь больше. Однако второй прием позволяет отбивать мячи, летящие на значительном расстоянии от вратаря.

Предварительная и подготовительная фазы движения при отбивании мяча одной или двумя руками во многом схожи с движениями при ловле мяча сверху и сбоку. Навстречу мячу, в соответствии с направлением и траекторией его движения, вратарь быстро выносит одну или две напряженные руки с несколько расставленными пальцами. Мяч отбивается чаще всего ладонями. Иногда удар мяча приходится на предплечье. При отбивании мяч желательно направлять в сторону от ворот.

Мячи, летящие на значительном расстоянии от вратаря, следует отбивать одной или двумя руками в падении. Причем одной рукой можно достать более трудный для отбивания мяч (рис. 44).

Рис. 44. Отбивание мяча одной рукой в падении

Рис. 44. Отбивание мяча одной рукой в падении

Прерывая прострельные и навесные передачи, вратарь в единоборстве с игроками противника должен отбить мяч на значительное расстояние. для этого используется удар по мячу одним или двумя кулаками.

При ударе кулаком от плеча в подготовительной фазе выполняют замах, отводя назад согнутую в локтевом суставе ударную руку (рис. 45). В ту же сторону поворачивается туловище. Ударное движение начинается с поворота туловища в исходное положение и заканчивается резким выпрямлением напряженной руки. Соприкосновение мяча и кулака происходит до Момента полного выпрямления руки.

Случаются ситуации (например, если мяч Мокрый и тяжелый), когда надежнее отбить мяч ударом кулаками. Исходное положение перед ударом - руки согнуты в локтевых суставах, кисти, сжатые в кулаки и, обращенные пальцами друг к другу, расположены около груди. Резким одновременным разгибанием напряженных рук выполняется удар по мячу кулаками.

Рис. 45. Отбивание мяча кулаком (ударом от плеча)

Рис. 45. Отбивание мяча кулаком (ударом от плеча)

Перевод мяча

Направление вратарем летящего в ворота мяча через верхнюю перекладину называется переводом. Главным образом переводятся мячи, летящие сильно и с высокой траекторией над вратарем или в стороне от него.

Действия вратаря при переводе мяча во многом схожи с действиями при отбивании мяча. Перевод также выполняется одной или двумя руками.

В подготовительной фазе в направлении полета мяча выносятся одна или две напряженные руки (рис. 46). Летящий мяч, встречая преграду, ударяется в подставленные под углом ладони (одну или две), и его траектория изменяется. Перевод мяча ладонями наиболее надежен. Однако это не всегда возможно. Часто для перевода мячей, летящих под верхнюю перекладину, достаточно дотянуться напряженными пальцами, преградить путь мячу и изменить его траекторию. Подобные мячи переводятся также кулаками. В этом случае траектория полета мяча изменяется за счет несильного удара кулаком, который направлен вверх - назад.

В зависимости от направления полета мяча и его расстояния от вратаря Перевод выполняется на месте, в прыжке, в движении или после необходимых перемещений.

Рис. 46. Перевод мяча

Рис. 46. Перевод мяча

Броски мяча

В современном футболе вратари довольно часто используют броски Мяча, так как они позволяют более точно направить мяч партнеру по сравнению с ударом ногой. Что касается дальности броска, то при соответствующей физической подготовленности и отличном владении рациональной техникой вратарь может выбросить мяч на значительное расстояние (35-40 м).

Дата добавления: 2021-04-15; просмотров: 363; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!