Требования к выполнению электрической схемы 1.1 Комплект (номенклатура) схем

Воронежский государственный технический университет»

| Утверждаю |

| Декан радиотехнического факультета |

| _______________А.В. Муратов |

| «______»_______________ 2018 г. |

УЧЕБНАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА

Методические указания к выполнению контрольной работы для студентов специальности «Проектирование и технология

радиоэлектронных средств» очной и заочной формы обучения

Номер варианта – две последние цифры зачетки

Воронеж 2018

Содержание

1 Общие положения 5

1.1 Цель работы 5

1.2 Содержание и порядок выполнения работы 5

2 Обозначения, которые использовались в исходных электрических схемах 12

контрольных заданий

3 Варианты контрольных заданий 15 3.1 Вариант 1. Блок питания для монохромного дисплея 15 3.2 Вариант 2. Блок питания с отрицательным напряжением минус 2 В 19 3.3 Вариант 3. Регулированный высоковольтный источник питания 19 3.4 Вариант 4. Перестраиваемый высоковольтный источник питания 20 3.5 Вариант 5. Импульсный источник питания на 5В, 250 кГц 21 3.6 Вариант 6. Автономный 200 Ваттный источник питания с обратным 21

|

|

|

включением диодов 3.7 Вариант 7. Стабилизатор на 15В 22 3.8 Вариант 8. Реализация биполярного стабилизатора из однополярного 23 источника питания 3.9 Вариант 9. Лабораторный источник питания с регулировкой 24 предельного тока и выходного напряжения

3.10 Вариант 10. Отслеживающий стабилизатор напряжения 25 3.11 Вариант 11. Импульсный стабилизатор 25

|

|

|

3.12 Вариант 12. Стабилизатор напряжения с полной защитой от перегрузок 26 3.13 Вариант 13. Регулируемый стабилизатор напряжения от 0 до10 В и ток 3А 26 3.14 Вариант 14. Стабилизатор с автономным питанием для аналоговых ИС 27 3.15 Вариант 15. Стабилизатор напряжения ±5 В с ограничением тока 28 3.16 Вариант 16. Прецизионный стабилизатор с защитой от перегрузки 29 3.17 Вариант 17. Зарядное устройство на ток 20 А для никель-кадмиевых 30

аккумуляторов, питающееся от сети 3.18 Вариант 18. Импульсное зарядное устройство для свинцовых кислотных 30 аккумуляторов 3.19 Вариант 19. Быстродействующий однополупериодный детектор 31 3.20 Вариант 20. Пиковый детектор 32 3.21 Вариант 21. Мощный усилитель с токовым выходом 32 3.22 Вариант 22. Маломощный двухканальный измерительный усилитель 33 3.23 Вариант 23. Фильтр нижних частот Баттерворта 4-го порядка 33 на частоту 10 Гц 3.24 Вариант 24. Режекторный фильтр-усилитель на частоту 60 Гц с высоким 34 входным сопротивлением 3.25 Вариант 25. Активный полосовой фильтр 34 3.26 Вариант 26. Полосовой фильтр с положительной обратной связью 35 3.27 Вариант 27. Маломощный двухканальный измерительный усилитель 35 3.28 Вариант 28. Измерительный усилитель постоянного тока с высоким 36 входным сопротивлением и регулируемым усилением

|

|

|

3.29 Вариант 29. Преобразователь постоянного тока с трансформаторной связью 36 3.30 Вариант 30. Пиковый детектор положительного сигнала с малым спадом 37 входного напряжения 3.31 Вариант 31. N - каскадный усилитель с параллельными входами для 37 снижения относительных шумов усилителя на выходе 3.32 Вариант 32. Широкополосный измерительный усилитель со входом 38 на полевых транзисторах

|

|

|

3.33 Вариант 33 Мощный усилитель с дифференциальным входом. 38 3.34 Вариант 34. Усилитель для отклоняющей системы ЭЛТ 39 3.35 Вариант 35. усилитель мощности низкой частоты с эффективной 39 мощностью 125 Вт

3.36 Вариант 36. Функциональный генератор 40 3.37 Вариант 37. Квадратурный генератор 42 3.38 Вариант 38. Высокочастотный ГУН с диапазоном на две декады 42 3.39 Вариант 39. Квадратурный генератор 43 3.40 Вариант 40. Генератор тональных посылок 43 3.41 Вариант 41. Милливольтметр с высоким входным сопротивлением 45 3.42 Вариант 42. Микромощный интервальный таймер, управляемый 46 микропроцессором 3.43 Вариант 43. Универсальный счетчик на частоту до 10 МГц 47 3.44 Вариант 44. Измеритель частоты и периода до 100 МГц 47 3.45 Вариант 45. Измеритель периода и частоты до 40 МГц 48 3.46 Вариант 46. Многофункциональный счетчик на частоту 100МГц 48 3.47 Вариант 47. Измеритель периода до 2МГц и частоты до 100 МГц 49 3.48 Вариант 48. Многофункциональный счетчик на частоту 100МГц 49 3.49 Вариант 49. Частотомер на 100 МГц 50 3.50 Вариант 50. Частотомер на 40 МГц 50 3.51 Вариант 51. Универсальный счетчик на 10 МГц 51 3.52 Вариант 52. Функциональный преобразователь 10 sin 9Eвх 51 3.53 Вариант 53. Функциональный преобразователь 10 cos 9Eвх 53 3.54 Вариант 54. Вычислитель арктангенса 53 3.55 Вариант 55. Вычислитель длины вектора 54 3.56 Вариант 56. Быстродействующий высоковольтный ЦАП 54 3.57 Вариант 57. Генератор коэффициентов полинома 55 3.58 Вариант 58. Тахометр на АЦП семейства ICL7106 55 3.59 Вариант 59. Недорогой АЦП на трех ИМС 56 3.60 Вариант 60. Восьми разрядный следящий ЦАП 56 3.61 Вариант 61. Устройство мгновенной непрерывной индикация 57 при измерении сопротивления 3.62 Вариант 62. Измеритель емкости на базе 3,5 - разрядного АЦП 57 3.63 Вариант 63. Предусилитель с переключением 59 3.64 Вариант 64. Передатчик сигнала по электросети 60 3.65 Вариант 65. Приемник сигнала из электросети 60 3.66 Вариант 66. Недорогой частотомер 61 3.67 Вариант 67. Прецизионный частотомер до 1 МГц 61 3.68 Вариант 68. Изолированный источник питания от 0 до 300 В 62 3.69 Вариант 69. Фотоэлектрический детектор дыма 62 3.70 Вариант 70. Адаптивный заграждающий фильтр для дуплексных модемов 63 3.71 Вариант 71. Стабилизатор температуры с управляемым симистором 63 3.72 Вариант 72. Приемопередающий модем V21 64 3.73 Вариант 73. Стабилизатор температуры с управлением на реле 64 3.74 Вариант 74. Инвертор на частоту 50 - 240 Гц с прецизионным возбудителем 65 3.75 Вариант 75. Формирователь ШИМ. в усилителе мощности 66 3.76 Вариант 76. Пробник-индикатор с шестью состояниями 66 3.77 Вариант 77. Двухполупериодный усилитель переменного тока 67

3.78 Вариант 78. Миниатюрный стабилизатор с малым падением напряжения 68 3.79 Вариант 79. Высоковольтный генератор для воздухоочистителя 69 3.80 Вариант 80. Источник питания с цифровым управлением 69 3.81 Вариант 81. Недорогой импульсный стабилизатор напряжения на ток до 3А 70 3.82 Вариант 82. Импульсный стабилизатор напряжения с защитой от перегрузки 70

на ток до 4А 3.83 Вариант 83. Восьмиразрядный следящий АЦП 71 3.84 Вариант 84. Следящий АЦП для электропривода 71 3.85 Вариант 85. Десятиразрядный АЦП последовательного приближения 72 3.86 Вариант 86. Высококачественный кассетный стереопроигрыватель (2×10 Вт) 72 3.87 Вариант 87. Монофонический кассетный магнитофон 73 3.88 Вариант 88. Трехполосный активный регулятор тембра 73 3.89 Вариант 89. Стереоусилитель (2 ×10 Вт) с регулировками тембра, баланса 74

и громкости с компенсацией 3.90 Вариант 90. Двухкаскадный УПЧ на частоту 60 МГц с коэффициентом 74 усиления Ку = 80 дБ и полосой пропускания ~ 1,5 МГц. 3.91 Вариант 91. Линейный усилитель для передатчика мощностью 140 Вт 75 в диапазоне 2 - 30 МГц 3.92 Вариант 92. 80- ти ваттный усилитель мощности на диапазон частот 75 143—156 МГц 3.93 Вариант 93. Двухтактный линейный усилитель мощностью 100 Вт на 76

диапазон частот 420—450 МГц 3.94 Вариант 94. Модуль 60-ти ваттного усилителя на диапазон частот 77 225 - 400 МГц 3.95 Вариант 95. 25-ти ваттный усилитель на диапазоне частот 450 — 470 МГц 77 3.96 Вариант 96. Усилитель с напряжением питания 12,5 В 78 3.97 Вариант 97. Генератор, управляемый напряжением, на диапазон 79 10 Гц — 10 кГц 3.98 Вариант 98. Генератор синусоидальных колебаний, управляемый напряжением 79 3.99 Вариант 99. Простой супергетеродинный радиоприемника 80 3.100 Вариант 100. АМ-радиоприемник на одной микросхеме 80 3.101 Вариант 101 Приемник коммерческого диапазона частот 81

Приложение А Рекомендации по применению конденсаторов и резисторов 83 Приложение Б Рекомендации по замене конденсаторов и резисторов 87

Приложение В Зарубежные конденсаторы и резисторы 89 Приложение В Приложение Г Правила выполнения электрических схем и перечня элементов 101 Приложение Д Буквенные обозначения элементов на электрических схемах 110 Приложение Е УГО дискретных элементов 111 Приложение Ж УГО цифровых микросхем 112 Приложение И УГО аналоговых микросхем 156 Приложение К УГО интегральных оптоэлектронных элементов 157 Приложение Л Запись в КД зарубежной ЭБ 162 Приложение М Полное условное обозначение зарубежной ЭБ 165 Приложение Н Пример описания работы электрической схемы 168 Приложение П Типичные ошибки при выполнении СЭП и перечня элементов 175

1 Общие положения

1.1Цель работы

Целью работы является получение практических навыков по оформлению схемы электрической принципиальной и перечения элементов согласно требованиям ЕСКД, а также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы.

1.2 Содержание и порядок выполнения работы

Основным содержанием работы является адаптация исходных электрических схем и других сопровождающих их документов, которые получены из источников информации, выполненных с отступлениями от норм ЕСКД (научно-популярные журналы, справочная, учебная литература и др.) под требования ЕСКД.

Особенно существенные отличия от норм ЕСКД имеют место в исходных электрических схемах, полученных из источников информации зарубежных или переводных изданий.

Понятие «исходная электрическая схема» в ЕСКД отсутствует, однако в ГОСТ 2.118-73 «Техническое предложение», ГОСТ 2.119-73 «Эскизный проект» и ГОСТ 2.120-73 «Технический проект» в разделе «Требования к выполнению документов» указывается, что в состав чертежа общего вида (ВО) входит схема или несколько вариантов схем. Разработкой этих схем занимаются инженеры-схемотехники и предоставляют их конструкторам для реализации на основе этих схем комплекта КД , необходимого для производства изделия. Кроме схемы предоставляется перечень элементов и ее описание. Описание электрической схемы производится на уровне функционального назначения каждого составляющего ее элемента. Кроме этого предоставляется углубленная информация об оригинальных функциональных узлах и предостережения о возможности нарушения нормального функционирования электрической схемы из-за нарушения принципов температурной и электромагнитной совместимости.

На этапах технического предложения, эскизного и технического проектирования сведения об элементах, помещаемые на схеме и в перечне элементов, могут быть неполными согласно ГОСТ 2.701-84 «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению», подраздел 2.6 «Перечень элементов». В неполном перечне элементов указываются только электрические параметры элемента, выход за допустимые значения которых приводит к отказу работы электрической схемы. Выбор конструктивных параметров (корпус, расположение и форма выводов и т.д .) элемента является пререгативой конструктора.

В роли инженера-схемотехника на этапе подготовки ТЗ на дипломный проект выступает руководитель дипломного проекта, который и предоставляет дипломнику электрическую схему, описание ее работы и неполный перечень элементов. К сожалению, в реальных условиях руководитель обычно выдает студенту только электрическую схему, иногда с очень кратким ее описанием. Перечень элементов в популярных информационных источниках, которыми обычно пользуются руководители при выборе тем контрольных проектов, практически не встречается. Информация о параметрах элементов располагается непосредственно на электрической схеме рядом с соответствующим элементом и в большинстве случаев представляет собой номинальное значение основного параметра, а для катушек индуктивности даже этот параметр редко указывается. На зарубежных электрических схемах буквенная часть позиционного обозначения некоторых компонентов отличается от принятого в России. Буквой Q обычно обозначает аналоговые транзисторы, буквой D – ключевые транзисторы и диоды, Z или ZD – стабилитроны, обозначение резисторов - R, конденсаторов – C и индуктивности – L такое же, как и в России.

Такое представление информации об элементах является явно недостаточной для выполнения даже неполного перечения элементов. Поэтому дипломнику совместно с руководителем необходимо определиться с недостающими электрическими параметрами элементов. Для резисторов это номинальная мощность, допуск на сопротивление, температурный коэффициент сопротивления при необходимости, собственные шумы при необходимости. Для конденсаторов это рабочее напряжение, допуск на номинал при необходимости, температурный коэффициент емкости при необходимости, один из параметров диэлектрических потерь при необходимости. Для катушек индуктивности это номинал и допуск на индуктивность, добротность при необходимости, допустимое значение тока.

Для проведения оценочных расчетов этих параметров необходимо знать как работает предложенная электрическая схема, а также владеть методами их оценки не обязательно расчетными способами, а также с использованием простых логических рассуждений. Например, в радиоприемном устройстве в подавляющем большинстве случаев напряжение на всех конденсаторах не может превысить напряжения источника питания. Значение допуска на номиналы резисторов и конденсаторов можно определить исходя из принадлежности значений номиналов к соответствующему ряду номиналов (Е6, Е12, Е24, Е48, Е96, Е192). Допуск для каждого ряда определен однозначно. Либо можно воспользоваться аналитическими выражениями для определения значения n-го номинального значения Rn (Сn) в любом ряду Е

Rn (Сn) = 10(n-1)/E ,

а значение допуска δR(С) для каждого ряда E из условия безотходного производства для значений от 1 до 10 определяется из выражения

.

.

Если номинал принадлежит нескольким рядам, то за искомый принимается ряд с минимальным числом номиналов.

Для познания работы схемы необходимо подобрать и ознакомиться с литературой, где более подробным образом описываются аналогичные по функциональному и схемотехническому построению другие электрические схемы. При этом надо опираться на знания, полученные по дисциплинам «Схемотехника ЭС», «ОРЭ и С», «Метрология ЭС», «Источники питания» и «Микропроцессорная техника». Без знания работы электрической схемы практически невозможно произвести компоновку и трассировку печатной платы, обеспечивающих требования электромагнитной совместимости особенно в условиях одновременного присутствия в ограниченном пространстве малых аналоговых сигналов и стандартных цифровых.

После идентификации электрических параметров элементов электрической схемы необходимо определиться с типами элементов, то есть выполнить обязательную часть РПЗ ВКР «Выбор и обоснование элементной базы». При этом надо опираться на знания, полученные по дисциплинам «Электротехника», где рассматриваются вопросы конструктивного исполнения активных радиоэлементов и «Элементная база ЭС», где рассматриваются вопросы взаимосвязи электрических параметров и конструктивного исполнения пассивных радиоэлементов.

Прежде всего необходимо определится с типом электрического соединения (монтажа) элементов согласно электрической схеме:

- с помощью монтажных проводов на пистонах и монтажных планках (навесной монтаж);

- с помощью плоских проводников печатной платы на ее поверхности;

- комбинированным способом.

Остальные типы монтажа (модульный, внутренний и др.) требуют применение оригинальной элементной базы и практически не встречаются в дипломных проектах

Основным преимуществом навесного монтажа является возможность получения более лучших условий обеспечения электромагнитной совместимости. Такой монтаж применяется при малом числе элементов на электрической схеме. При этом, если эти элементы были бы размещены на плате, электрические соединения между платой и точками ее подключения к остальным элементам изделия, которые принципиально нельзя разместить на плате, требуют относительно большого числа длинных проводников, что недопустимо особенно для ВЧ изделий.

В большинстве остальных случаев предпочтение отдается монтажу подавляющего числа элементов электрической схемы изделия на печатную плату. Остальные элементы схемы устанавливаются на других несущих конструкциях изделия. Поэтому в принципе мы имеем дело с комбинированным монтажом.

На схеме электрической принципиальной (СЭП) разделение элементов расположенных на разных несущих конструкциях указывается путем выделения штрихпунктирной линией частей этой схемы, конструктивно расположенных на печатных платах, и указанием позиционного обозначения (А1, А2 и т.д.) каждого выделенного участка. Наименование и обозначение выделенных участков такое же, как и соответствующей сборки на печатной платы. Естественно, что на исходной электрической схеме такое разделение отсутствует и появляется только после завершения конструкторских работ по окончательной компоновке элементов изделия, то есть на этапе создания рабочей документации.

В процессе дипломного проектирования в большинстве случаев отсутствуют мероприятия, связанные с изготовлением и испытанием макетов и тем более опытной и установочной партий. Поэтому процесс компоновки производится только априори, а его содержание отражается в разделе РПЗ «Эскизный проект» или «Выбор и обоснование конструкции». Алгоритм компоновки изучается в курсе «Конструирование РЭС» и других дисциплинах конструкторского профиля.

Исходные электрические схемы контрольной работы относительно простые и предполагают в большинстве случаев одноплатный вариант компоновки. За пределы печатной платы наиболее часто выносятся элементы оперативного управления и индикации, а также электрические соединители, предназначенные для подключения внешних устройств. При этом необходимо отметить, что в большинстве случаев конструктивное исполнение элементов, предназначенных для установку на печатную плату отличается от аналогичной, но предназначенной, например, для установки на корпусе изделия. Последний факт отражается в полном условном обозначении элемента, приводимой в КД.

В современных электронных устройствах различного назначения широко используются компоненты, предназначенные для поверхностного монтажа (SMD). Причем не толь- ко в малогабаритных изделиях, где их применение диктуется суровой необходимостью, но и в таких устройствах, где место экономить не требуется.

Преимущества использования SMD элементов: - печатные платы получаются меньшего размера, так как используются маломощные SMD-компоненты с отсутствующими или очень короткими выводами; - низкие наводки — нет проводников, пронзающих плату, соответственно меньше наводки от соседних компонентов; - ниже паразитная ёмкость и индуктивность — выше надёжность высокочастотных устройств; - возможность размещения деталей на обеих сторонах печатной платы; - меньшее число отверстий, которое необходимо просверлить в плате; - ошибки при расположении компонентов частично компенсируются поверхностным натяжением припоя; - проще автоматизированная сборка; - ниже цена результирующего устройства (при большой программе выпуска). Недостатки: - ниже ремонтопригодность устройства; - высокие начальные затраты (связанные с установкой и настройкой станков-авто- матов, а также с более сложным созданием опытных образцов).

Технология изготовления опытных образцов и изделий единичного производства практически одинакова. Поэтому при выполнении контрольной работы основным критерием применения HMD или SMD элементов является программа выпуска или тип производства ( единичное, серийное, массовое), которое задается в ТЗ. При этом большинство вариантов контрольных работ предполагает серийный тип производства.

Конечно, применить в изделии только SMD элементы невозможно исходя из особенностей работы некоторых из них – резисторы большой мощности, конденсаторы большой емкости, индуктивности на большие токи и номинальные значения, трансформаторы и силовые транзисторы используются в HMD исполнении, но доля крупногабаритных деталей в современных устройствах невелика. Кроме этого необходимо учитывать, что компоненты схемы, установленные на других несущих конструкциях изделия, в частности, на корпусе имеют как правило выводы, адаптированные для пайки к ним проводов.

После того, как определились, какие элементы электрической схемы будут иметь HMD или SMD исполнение, необходимо выбрать тип и серию компонентов. Для микросхем, транзисторов и различных диодов информации, представленной на электрической схеме почти достаточно для однозначной идентификации этих компонентов. Для некоторых вариантов контрольных заданий приводятся краткие сведения о принципах работы и конструктивного исполнения устройства в целом или их определяющих функциональных элементов, которыми являются активные элементы. Кроме этого, непосредственно перед вариантами контрольных заданий приводятся расшифровки обозначений, которые использовались в электрических схемах контрольных заданий. В частности, в этом файле приводятся функциональные назначения выводов микросхем.

Недостающие данные: номера выводов микросхем, их функциональное назначение, варианты конструктивных исполнений, полное условное обозначение при заказе и другие характеристики можно найти на сайте «all components.ru», каталогах или других информационных источниках.

Выбор типа и серии для пассивных R и C компонентов производится по их функциональному назначению и согласно рекомендаций, приведенных в приложении А. Значительное число типов и серий резисторов, приведенные в данном приложении относятся к старой элементной базе, которая до сих пор часто встречается в описаниях и перечнях элементов исходных электрических схем. Поэтому необходимо, пользуясь рекомендациями, приведенными в приложении Б, заменить ее на современную ЭБ.

С целью получения навыков по применению зарубежной элементной базы половина элементной базы в контрольной работе должна быть импортной. В приложении В приведены рекомендации по замене отечественных конденсаторов на зарубежные, а также типы и основные параметры импортных резисторов, наиболее широко представленных на российском рынке.

После проведения в процессе компоновки разбивки электрической схемы на части, которые расположены на разных несущих конструкциях, необходимо определиться со способом межплатных и внешних соединений:

- паяные неразъемные соединения;

- с помощью разъемных электрических соединителей;

- комбинированным методом.

Паяное неразъемное соединение предполагает наличие контактного элемента на печатной плате, в качестве которого конструктивно могут быть контактные площадки, пистоны и специальные штифты, к которым припаиваются соединительные провода. Этот контактный элемент отображается на схеме электрической схеме в виде окружности диаметром 2 мм. Жесткая регламентация по форме представления позиционного обозначения паяного соединения на электрической схеме стандартами не регламентируется. Обычно их обозначают таким же образом как они обозначены при маркировке на соответствующей печатной плате: цифрами, буквами, сокращенными названиями функциональной цепи или адресом. Процесс изготовления паяного соединения обычно предполагает предварительную механическую фиксацию проводника к контактному элементу и самого процесса пайки. На электрической схеме указывается проводник, исходящий из запаянного контактного элемента, который из окружности превращается в круг черного цвета (заполняется проводником и припоем).

Паяное соединение обычно изготавливается малопроизводительным ручным образом, а сам процесс изготовления межплатных и внешних соединений методом пайки является одним из элементов критического пути технологического процесса сборки, то есть напрямую влияет на длительность изготовления изделия. Присутствие ручных операций на критическом пути являются нежелательным фактором технологического процесса при серийном и массовом производстве, одним из основных преимуществ которых перед единичным производством является высокая производительность труда. Поэтому этот метод применяется в основном при единичном или мелкосерийном типах прозводствах.

В остальных случаях используют электрические соединители или разъемы. Изготовление внеплатных сборок соединителей (вилки или розетки плюс кабели или провода и др.) в этом случае производится параллельно с критическим путем. В сложных электронных устройствах при расположении его схемы на большом число плат очень часто межплатные соединения осуществляются с помощью соединительных плат, на которых устанавливаются ответные части электрических соединителей.

В процессе проведения регулировочных работ с целью устранении влияния предыдущих и последующих каскадов (функциональных узлов) на показания измерительных приборов необходимо оперативно отключить регулируемый каскад по сигнальным цепям от остальной электрической схемы. Для этой цели используются перемычки, которые отображаются на электрической принципиальной схеме с помощью стандартного УГО и позиционного обозначения для разборного соединения (ХТ1, ХТ2 и т.д.). На исходной электрической схеме вариантов контрольных работ перемычки не указываются. Поэтому необходимо представить себя в роли инженера-технолога по регулировке и с помощью руководителя дипломного проекта или прикрепленного преподавателя по проведению практических занятий дисциплины УНПР, а также на основе знаний, полученных при анализе работы электрической схемы, ввести при необходимости эти перемычки в электрическую схему.

Наименование «Перемычка» и документ, по которому он применен в электрической схеме записывается в перечень элементов. Различными зарубежными фирмами выпускаются перемычки (джемперы), конструктивно оформленные как самостоятельные элементы общего применения, а для технологии поверхностного монтажа (SMT ) - SMD резисторы с нулевым сопротивлением. В этом случае производится запись полного условного обозначения, принятого на фирме-изготовителе с указанием этой фирмы. В условиях единичного или мелкосерийного производств в виду высокой квалификации регулировщиков и отсутствием жесткой временной регламентации перемычки тоже как правило не используются, а отделение регулируемого фрагмента от остальной электрической схемы и подключение измерительных приборов производится с помощью паяльника

Оперативный контроль параметров промежуточных каскадов (функциональных узлов) в условиях серийного и массового производства, а также в процессе эксплуатации при проведении регламентных и ремонтных работах осуществляется с помощью контрольных точек на печатных платах, которые отображаются на электрической принципиальной схеме с помощью стандартного УГО (окружность) и позиционного обозначения разборного соединения (XТ1, XТ2 и т.д.). В качестве конструктивного элемента для контрольной точки наиболее часто используется контакты одно- или двухполюсных вилок, представляющих из себя штифты, адаптированные под установку на печатную плату.

Также как и перемычки, на исходной электрической схеме вариантов контрольных работ контрольные точки не указываются. Поэтому необходимо снова представить себя в роли инженера-технолога по регулировке и с помощью руководителя дипломного проекта или прикрепленного преподавателя по проведению практических занятий дисциплины УНПР, а также на основе знаний, полученных при анализе работы электрической схемы, ввести при необходимости эти контрольные точки в электрическую схему. Наименование «Штифт» или другой конструктивный элемент и документ, по которому он применен в электрической схеме записывается в перечень элементов. Если этот элемент импортный, то производится запись полного условного обозначения, принятого на фирме-изготовителе с указанием этой фирмы.

В условиях единичного или мелкосерийного производств в виду высокой квалификации регулировщиков и отсутствием жесткой временной регламентации контрольные точки как правило не используются, а подключение измерительных приборов производится непосредственно к контактным площадкам элементов с помощью паяльника.

Согласно ГОСТ 2.701-84 «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению» понятие « устройство – это совокупность элементов, представляющая единую конструкцию (блок, плата, шкаф, механизм, разделительная панель и т.п.)». Устройство является частью изделия и может не иметь в изделии определенного функционального назначения. Электрическая схема изделия отражает все изделие в целом и состоит из электрических схем устройств.

Поэтому электрическая принципиальная схема изделия может быть представлена двумя способами:

- как одна схема всего изделия с выделением штрих-пуктирной линией схем устройств и присвоением им позиционных обозначений (А1, А2 и т.д.) и наименований с одним перечнем элементов, внутри которого элементы также разделены по устройствам;

- как пакет из упрощенного изображения схемы всего изделия и схем, составляющих его устройств и полностью раскрывающих упрощенное изображения схемы изделия с перечнями элементов для каждой схемы.

Выбор способа представления электрической принципиальной схемы зависит от программы выпуска (типа производства) и сложности изделия.

В условиях единичного или мелкосерийного производств процесс изготовления и регулировки изделия идет последовательно во времени и исполняется высококвалифицированными работниками. Поэтому процесс подготовки производства в этом случае упрощен, что выражается в меньшем количестве КД и более упрощенной форме ее представления, но в пределах требований ЕСКД.

В частности, спецификация изделия содержит по возможности минимальное число сборочных единиц. Последнее обусловлено экономическими требованиями унификации и минимизации числа рабочих мест при данном типе производстве. Процесс регулировки осуществляется для всего изделия в целом и как правило на одном рабочем месте. Регулировщику из документации предоставляется в большинстве случаев сборочный чертеж, схема электрическая принципиальная с перечнем элементов, а также краткое описание работы электрической схемы и инструкция по регулировке наиболее сложных и оригинальных частей схемы. Отсутствует даже схема расположения элементов по печатным платам. В случае возникновения трудностей предполагается оказание помощи со стороны разработчиков.

Поэтому для данного типа производства схему электрическую принципиальную наиболее удобно представлять в виде одной схемы. Более того, в этом случае, если имеется такая возможность, перечень элементом также желательно располагать на поле чертежа электрической схемы над основной надписью, отступив от нее не менее 12 мм.

В условиях серийного и массового производств процесс изготовления и регулировки изделия идет параллельно – последовательно во времени и исполняется работниками невысокой квалификации. Параллельность процесса производства диктуется сокращением времени производства и повышением производительности труда, а использование низкоквалифицированной рабочей силы – с целью снижения трудозатрат в структуре себестоимости. Поэтому процесс подготовки производства в этом случае проводится по полной программе. Состав и содержание КД должны быть достаточными для организации процесса серийного и массового производств в пределах требований ЕСКД.

В этом случае спецификация изделия содержит максимальное технически и экономически обоснованное число сборочных единиц и, следовательно, большое число рабочих мест по их изготовлению и регулировке. В виду низкой квалификации работников каждое рабочее место должно быть по максимуму оснащено документацией, информация в которой должна быть представлена в удобной для восприятия форме, но в пределах требований ЕСКД.

Конструкторские подразделения разработчика должны предоставлять КД, информация в которой должна быть максимально адаптирована к условиям данного типа производства. Однако на этапе проектирования они еще не знают на каком заводе будет производится разрабатываемое ими изделие, или оно будет изготавливаться на нескольких заводах, каждый из которых имеет свои особенности по организации производства, номенклатуре, количеству и качеству оборудования, квалификации работников и т. Д. Поэтому разработчики привязывают содержание своей КД к некому усредненному технологическому процессу, называемому типовым технологическим процессом

В частности, разработчики предполагают, что регулировка каждой группы однотипных печатных плат будет вестись на отдельных рабочих местах. Поэтому каждая плата должна сопровождаться своей электрической принципиальной схемой, схемой расположения элементов, перечнем элементов и инструкцией по регулировке, то есть электрическую принципиальную схему всего надо представлять как пакет вложенных схем. Однако для простых электрических схем с небольшим общим числом элементов, основная масса которых расположена всего на одной печатной плате и несколькими элементами вне этой платы возможен вариант исполнения в виде одной схемы. Таковыми являются большинство вариантов контрольной работы.

Адаптация типового технологического процесса под особенности конкретного производства (завода) является одной из составляющей организационно-технологичес- кой подготовки производства и проводится на этапе запуска изделия в производство совместными силами конструкторских, экономических и технологических подразделений разработчика и производителя.

В частности, представленная разработчиками форма электрической схемы может корректироваться и после этого она должна содержать информацию, которая необходима только для выполнения работ на данном рабочем месте и не отвлекать внимание работника на остальные части электрической схемы. Например, какой- либо функциональный узел или функциональная группа электрической схемы сборки печатной платы. Таким же образом должна быть представлена информация и для других документов, обслуживающих данное рабочее место, что позволит работнику в течение достаточно короткого времени довести свои действия до автоматизма и повысить производительность своего труда.

После того, как мы определились с формой представления электрической принципиальной схемы необходимо приступить к ее исполнению. Правила выполнения этого документа и перечня элементов в соответствие с ЕСКД представлены в приложении Г,

буквенные обозначения УГО – в приложении Д, УГО дискретных элементов- в приложении Е, УГО цифровых микросхем – в приложении Ж, УГО аналоговых микросхем – в приложении И, УГО интегральных оптоэлектронных элементов – в приложении К, рекомендации по записи в перечень элементов и спецификацию полного условного обозначения отечественных и импортных дискретных компонентов – в приложении Л, примеры полного условного обозначения в КД импортных конденсаторов и резисторов – в приложении М, пример описания работы электрической схемы – в приложении Н, описания типовых ошибок при выполнении электрических схем и перечней элементов – в приложении П.

2 Обозначения, которые использовались в исходных электрических схемах

контрольных заданий

AM - амплитудная модуляция;

АРУ - автоматическая регулировка усиления;

АЦП - аналого-цифровой преобразователь;

ГУН - генератор, управляемый напряжением;

ЕМР - единица младшего разряда;

ЖК - жидкий кристалл;

КОСС - коэффициент ослабления синфазного сигнала;

МЗР - младший значащий разряд;

ОУ - операционный усилитель;

ПФ - полосовой фильтр;

РПП - регистр последовательного приближения;

СЗР - старший значащий разряд;

СИД - светодиод;

ФАП - фазовая автоподстройка;

ФАПЧ - фазовая автоподстройка частоты;

ФВЧ - фильтр верхних частот;

ФНЧ - фильтр нижних частот;

ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь;

ЧМ. – частотная модуляция;

ШИМ - широтно-импульсная модуляция;

aU - коэффициент усиления по напряжению;

АDJ - регулировка, подстройка;

ALE - стробирование адреса;

BIAS - смещение;

BV - полоса пропускания;

CINT - конденсатор интегрирующей цепочки;

СL - емкость нагрузки;

СT ,CTD - конденсатор времязадающей цепочки;

СЕР, СЕТ - входы управления режимом работы счетчика;

СK - синхронизация;

СО - выход сигнала;

СОМР - компаратор, компенсация;

DBIN - ввод с шины данных; DC - постоянный ток;

DP - импульсы вызова;

ein, ein - входное напряжение;

Ео,Еоuт- - выходное напряжение;

ЕА - разрешение адреса;

es - управление временными интервалами;

f - частота;

FB - обратная связь;

GND - земля;

HI - высокий уровень;

id - ток стока полевого транзистора;

I D(OFF) - ток стока запертого полевого транзистора;

Igss ток затвора полевого транзистора;

IiN - входной ток;

Io - потребляемый ток;

il - ток нагрузки;

IR - обратный ток;

IN, in - вход, входной;

INT - вход запрoса прерывания;

INV, inv - инвертирующий вход;

IOR - чтение из устройства ввода;

IOW - запись в устройства ввода;

Ку - коэффициент усиления по напряжению;

КТ - контроль клавиатуры;

LED - светодиод;

LO - низкий уровень;

LOAD - нагрузка;

MEMR - чтение из памяти;

M/S - посылка/пауза;

NAB - частотная характеристика усилителя, соответствующая нормам Национального акустического бюро США;

NC, N.C. – вывод не подключен или нормально замкнутый контакт;

NHOLD - запрос на захват шины;

N.I. - неинвертирующий вход;

NO, N.O. – нормально разомкнутый контакт;

NRD - чтение из устройства ввода;

NWDS - запись в устройство ввода;

ОС, OI, OR- выводы для подключения времязадающей цепочки;

OSC - генератор;

OUT - выход, выходной;

pd - потребляемая мощность;

PROG - программирование;

PSEN - выбор ПЗУ;

Q - добротность колебательного контура или фильтра;

RD - чтение;

RDS(ON) - сопротивление сток-исток полевого транзистора в открытом состоянии;

RFB - резистор обратной связи;

RFC - высокочастотный дроссель;

READY - готовность;

RESET - сброс;

RESIN - входной сигнал сброса;

RIAA - частотная характеристика усилителя, соответствующая стандарту

Ассоциации промышленных устройств регистрации;

rint -резистор интегрирующей цепочки;

rl - сопротивление нагрузки;

RREF - эталонное сопротивление;

RT, RTD - резистор времязадающей цепочки;

rx -неизвестное (измеряемое) сопротивление;

SAR - регистр последовательного приближения;

SCR - тиристор;

SDI - последовательный ввод данных;

SDO - последовательный вывод данных;

S/N - отношение сигнал – шум;

SW - выключатель;

T/R - передача/прием;

t - время установления сигнала;

V+, V-, VCC, VDD, VSS - напряжение питания;

vgs - напряжение затвор-исток полевого транзистора;

vin - входное напряжение;

vh - напряжение гистерезиса;

Vos - напряжение сдвига ОУ;

Vo, VОUT - выходное напряжение;

Vр - пиковое напряжение;

VR - обратное напряжение;

vref - опорное напряжение;

WAIT - ожидание;

WR - запись;

XTAL - кварцевый генератор;

Zi - входной импеданс;

ZQ - выходной импеданс.

3 Варианты контрольных заданий 3.1 Вариант 1. Блок питания для монохромного дисплея 3.1.1 Импульсный источник питания

ИС ТЕА2018А представляет собой недорогую интегральную схему, размещенную в 8-выводном корпусе СВ-98 и предназначенную для управления импульсными источниками питания, работающими в режиме прерывистых токов с передачей энергии во время паузы.

Использование внешнего переключающего транзистора дает возможность управлять уровнем мощности свыше 90 Вт.

Возможные области применения: дисплеи, видеоигры, телевизионные приемники,

высококачественные усилители, генераторы функций.

Когда необходима внешняя синхронизация, следует использовать ИС ТЕА2019.

Основные особенности и характеристики ИС:

- непосредственное управление внешним переключающим транзистором;

- положительное или отрицательное выходное напряжение при токах до 0,5 А; - ограничение тока; - контроль перемагничивания сердечника;

- полная защита от перегрузок и короткого замыкания;

- выходной ток определяется током коллектора переключающего транзистора,

программируемым извне, Ic = kIН ;

- малый ток покоя до запуска схемы;

- минимальное время включения 2 мкс;

- тепловая защита.

Более подробная информация приведена в руководстве по применению NA041.

3.1.2 Общее описание

Описанный здесь импульсный стабилизатор в нормальных условиях работает в режиме прерывистых токов с постоянной частотой. Однако генерации не будет, если размещенная на кристалле ИС схема контроля перемагничивания сердечника обнаружит перегрузку или короткое замыкание. В этом случае очередной цикл работы невозможен до тех пор, пока выходной ток не спадет до нуля. На каждый период пилообразного напряжения генератора триггер вырабатывает импульс длительностью 2 мкс, создающий на выходе схемы мощный импульс тока, обеспечивающий, таким образом, быстрое включение переключающего транзистора. Этим импульсом тока также определяется минимальное время включения. В нормальных условиях функционирования триггер сбрасывается сигналом, получающимся при сравнении следующих сигналов: пилообразного сигнала, создаваемого током , коллектора переключающего транзистора, протекающим через эмиттерный резистор, выходного сигнала усилителя ошибки. Если падение напряжения на этом резисторе достигает -1 В, триггер сбрасывается и выходной ток ограничивается. За пределами области стабилизации и в отсутствие ограничения тока триггер может сбрасываться сигналом длительностью около 0,7 периода генератора. Чтобы сохранить мощность, положительный ток базы, вызванный приходом запускающего импульса, приводит к возрастанию тока коллектора (этот ток контролируется по падению напряжения на эмиттерном резисторе). Отношение IС / IВ можно задать следующим образом

IС / IВ = RB / Re .

Величина Re рассчитывается таким образом, чтобы получить падение напряжения 1 В при токе, равном току ограничения. Тогда сопротивление резистора R выбирается таким, чтобы получить необходимое усилие.

Когда положительный ток базы прекратится, через 1 мкс подается отрицательный ток базы, обеспечивающий быстрый спад тоА коллектора.

На вывод 4 ИС (Vcc) необходимо подать отрицательное напряжение от минус 2 до минус 3 В.

3.1.3 Запуск схемы

Перед запуском небольшой ток от источника питания плюс 300 В протекает через высокоомный резистор. Этот ток заряжает накопительный конденсатор источника питания ИС. Никаких импульсов на выходе не будет, пока падение напряжения на конденсаторе не достигнет 6 В. В течение этого времени устройство будет потреблять ток лишь около 1 мА. Когда падение напряжения на конденсаторе достигнет 6 В, на выходе появятся импульсы тока базы. Заряд, уносимый этими импульсами будет способствовать разряду накопительного конденсатора источника питания. Тем не менее, наличие гистерезиса порядка 1 В позволяет обеспечить надежную работу даже при 5 В. В этом случае дополнительная обмотка трансформатора обеспечит мощность, необходимую для питания ИС.

3.1.4 Предельно-допустимые значения

Положительное напряжение питания V+c 15В

Отрицательное напряжение V-cc 5 В

Выходной ток Iо 0,5 А

Пиковый выходной ток (коэффициент заполнения < 5%) Io(peak) ±1А

Входной ток по выводу 3, Ij ± 5 мА

Температура кристалла Т. +150°С

Рабочая температура окружающей среды Тoper_ от минус 20 до плюс 70°С

Температура хранения ИС Тstg от минус 40 до плюс 150°С

Кристалл-окружающая среда Eth (j – b) 80°С/Вт

Например, при рассеиваемой ИС мощности 0,7 Вт температура кристалла превысит температуру окружающей среды на 56 градусов. Для сохранения высокой надежности максимальная рабочая температура кристалла не должна превышать 100 С.

|

|

Назначение выводов: 1 – Сt – конденсатор и резистор генератора; 2 – GND – общий; 3 - I С – контроль I с (отрицательный) ; 4 -  - отрицательный источник питания (выходной каскад); 5 - V0 - выход; 6 -

- отрицательный источник питания (выходной каскад); 5 - V0 - выход; 6 -  - положительное напряжение питания; 7 –Is – контроль перемагничивания; 8 – Е+ - неинвертирующий вход усилителя ошибки

- положительное напряжение питания; 7 –Is – контроль перемагничивания; 8 – Е+ - неинвертирующий вход усилителя ошибки

Рисунок 1 – Блок-схема ИС

ТЕА2018А

Рисунок 2 – Расположение выводов ИС (вид сверху)

Таблица 1 – Электрические характеристики

Температура окружающей среды +25°С, напряжения измерены относительно общего провода (если не указано иное)

Максимальная мощность 30 Вт

Рабочая частота 30 кГц

I(nominal) = 0,75 А

I(limit) = 1 А

Re = I В/1 А = 1 Ом

Rb = 8,2 Ом = Ic/Ib = 8,2

Трансформатор: TRACO, L = 3 мГн ±10%.

Рисунок 3 – Электрическая схема блока питания для монохромного дисплея

3.2 Вариант 2. Блок питания с отрицательным напряжением минус 2 В

Рисунок 4– Электрическая схема блока питания с отрицательным напряжением минус 2 В

3.3 Вариант 3. Регулируемый высоковольтный источник питания

Эта схема была разработана для обеспечения высокого напряжения на малогабаритной ЭЛТ векторного графического дисплея. Предыдущая сходная разработка на биполярных транзисторах требовала большего тока базы, чем можно было обеспечить недорогим ОУ. В высоковольтном источнике питания используется полевой транзистор VNI116N2, образующий вместе с обмотками строчного трансформатора Murata блокинг-генератор. Можно использовать и другие типы строчных трансформаторов, если они имеют подходящую отдельную обмотку, обеспечивающую получение импульсов амплитудой около 10 В для управления затвором полевого транзистора. Конденсаторы емкостью 0,01 и 0,0018 мкФ необходимы для подавления высокочастотных колебаний и улучшают форму импульса, что повышает эффективность работы выпрямителя.

Уникальная полезная особенность генератора появляется вследствие того, что коэффициент насыщения сердечника и результирующее высокое напряжение легко регулируется в широком диапазоне изменением напряжения смещения, приложенного к затвору полевого транзистора. Напряжение смещения нетрудно получить с помощью недорогого ОУ, обеспечив в результате весьма просто регулировку и стабилизацию высокого напряжения. Добиться этого можно, подключив один вход усилителя к выходу фокусирующего напряжения строчного трансформатора и подав на другой вход напряжение, регулируемое с помощью потенциометра.

Схема позволяет получать напряжение от 3 до 12 кВ.

Рисунок 5 – Электрическая схема регулируемого высоковольтного источника питания

3.4 Вариант 4. Перестраиваемый высоковольтный источник питания

Использование биполярных транзисторов в высоковольтном сильноточном оборудовании требует изолированных теплоотводов большого размера, что снижает безопасность и надежность работы. Эта практическая схема с минимальными требованиями к теплоотводу реализована на полевых транзисторах серии VP03 с широкой областью надежной работы и заземленным выводом стока (никакие другие компоненты теплоотвода не требуют). Для улучшения выходных характеристик в схему включают параллельно несколько транзисторов серии VP03. Выходное напряАти от 0 до 490 В при токе 0,2 А стабилизированное, с ограничением тока. Корпус транзистора с заземленным выводом стока дает возможность осуществить безопасный отвод тепла.

Рисунок 6 – Электрическая схема перестраиваемого высоковольтного источника питания

3.5 Вариант 5. Импульсный источник питания на 5В с частотой преобразования

250 кГц

Полевой транзистор VP1204N5, соединенный непосредственно с управляющей ИС, образует компактную систему. В импульсном стабилизаторе используется диод, имеющий в корпусе транзистор серии VI'12, работающий в качестве защитного диода для ограничения индукционных выбросов напряжения. Он исключает необходимость применения отдельных дорогостоящих диодов Шотки. Трансформатор Arnold A149098-2 #18 GA 42 витка.

Рисунок 7 – Импульсный источник питания на 5В с частотой преобразования 250 кГц

3.6 Вариант 6. Автономный 200 Ваттный источник питания с обратным включением диодов

Выходной транзистор Q1 воспринимает колебания с генератора до тех пор, пока перенапряжение на выходе не включит оптрон, что приведет к срабатыванию блокирующего транзистора Q2, выключающего генератор. При токе первичной обмотки трансформатора около 5 А на резисторе 0,22 Ом в цепи стока возникает сигнал автоматического отключения генератора. Затвор транзистора Q1 подключен непосредственно к выходу ИС 311.Рабочая частота переключения вначале определяется постоянной времени внутри схемы генератора, однако когда напряжение ошибки на выходе становится минимальным, частота генератора возрастает и зависит больше от постоянных времени системы. Замена генератора на таймер 555 со схемой управления сбросом стабилизирует частоту переключения.

Рисунок 8 – Автономный 200 Ваттный источник питания с обратным включением диодов

3.7 Вариант 7. Стабилизатор на 15А 3.7.1 Регулируемый стабилизатор

Во время работы в ИС LM338 возникает опорное напряжение Vref = 1,25 В, приложенное между выводами выхода и регулировки. Это опорное напряжение падает на резисторе R1 и так как оно постоянно, ток I1, протекающий через резистор установки выходного напряжения R2, дает на выходе напряжение

Vo = Vref (1+R2/R1) + Iadj R2

Так как ток 50 мкА, протекающий через вывод регулировки, вносит погрешность, при разработке ИС LM338 этот ток Iadj был минимизирован и сделан весьма стабильным относительно изменения входного напряжения и тока нагрузки. Для этого весь потребляемый рабочий ток возвращается на выход, определяя минимальный ток нагрузки. Если нагрузка на выходе для этого недостаточна, выходное напряжение возрастает.

3.7.2 Внешние конденсаторы

Рекомендуется шунтирующий конденсатор на входе. Керамический дисковый конденсатор емкостью 0,1 мкФ или полупроводниковый танталовый емкостью 1 мкФ на входе подходят для шунтирования входа почти для всех приложений. Устройство более чувствительно к отсутствию шунтирования входа, когда используется регулирование напряжения или выходные конденсаторы, однако применение конденсаторов большей емкости исключает эту проблему.

Вывод регулировки ИС LM338 (adj) можно шунтировать на землю конденсатором, что улучшит подавление пульсаций. Этот конденсатор препятствует усилению существующих пульсаций при возрастании выходного напряжения. При шунтирующем конденсаторе 10 мкФ подавление пульсаций на 75 дБ достигается при любом выходном напряжении. Увеличение емкости свыше 20 мкФ незначительно улучшает подавление пульсаций на частотах свыше 120 Гц. Если используется шунтирующий конденсатор, то иногда необходимо включать защитные диоды, чтобы предотвратить разряд конденсатора через внутренние слаботочные цепи ИС и ее разрушение.

Лучше всего использовать полупроводниковые танталовые конденсаторы. Танталовые конденсаторы имеют низкий импеданс даже на высоких частотах. В зависимости от конструкции алюминиевый электролитический конденсатор емкостью примерно 25 мкФ на высоких частотах эквивалентен танталовому конденсатору емкостью 1 мкФ. Керамические конденсаторы также хороши на высоких частотах, однако емкость конденсаторов некоторых типов значительно снижается на частотах около 0,5 МГц. По этой причине дисковый конденсатор емкостью 0,01 мкФ на практике может лучше подойти в качестве шунтирующего, чем дисковый конденсатор емкостью 0,1 мкФ.

Несмотря на то что ИС LM338 обеспечивает стабильность и без выходных конденсаторов, как любая схема обратной связи, некоторые номиналы внешних конденсаторов могут привести к чрезмерному переходному процессу. Это бывает при номиналах конденсаторов от 500 до 5000 пФ. Танталовый конденсатор емкостью 1 мкФ (или алюминиевый электролитический конденсатор емкостью 25 мкФ) на. Выходе подавляет этот эффект и обеспечивает стабильность.

3.7.3 Стабилизация нагрузки

ИС LM338 в состоянии обеспечить чрезвычайно хорошую стабилизацию нагрузки, однако для достижения максимальной точности необходимы некоторые предосторожности. Резистор установки тока, подключенный между выводом регулировки и выходным выводом ИС (обычно 240 Ом), лучше подключать непосредственно к выходу стабилизатора, чем к нагрузке. Это исключает падение напряжения в линии, действующее последовательно с опорным напряжением, и ухудшает стабилизацию. Например, стабилизатор на 15 В с сопротивлением 0,05 Ом между стабилизатором и нагрузкой будет иметь стабильность напряжения на нагрузке из-за конечного сопротивления провода 0,05 Ом × × IL. Если задающий резистор подключен вблизи нагрузки, эффективное сопротивление линии будет 0,05 Ом × (1 + R2/R1) или в данном случае в 11,5 раза хуже.

При использовании стабилизаторов в корпусе ТО-3 легко минимизировать сопротивление линии от корпуса ИС до задающего резистора использованием двух отдельных проводов к корпусу. Холодный конец резистора R2 можно подключить к общему проводу нагрузки для обеспечения контроля удаленного провода и улучшения стабильности нагрузки.

Рисунок 9 – Электрическая схема стабилизатора на 15 А

3.8 Вариант 8. Пиковый детектор

Рисунок 8 – Электрическая схема пикового детектора

Выводы для подключения источника питания не показаны. Выводы питания всех ИС необходимо шунтировать конденсаторами 1-10 мкФ.

3.9 Вариант 9. Лабораторный источник питания с регулировкой предельного тока

и выходного напряжения

Рисунок 11 – Электрическая схема лабораторного источника питания с регулировкой предельного тока и выходного напряжения

Диоды Dl, D2 и транзистор Q2 дают возможность регулирования выходного напряжения от 0 В. Диод D6 защищает обе ИС LM317 от короткого замыкания по входу.

3.10 Вариант 10. Отслеживающий стабилизатор напряжения

Рисунок 12 – Электрическая схема отслеживающего стабилизатора напряжения

3.11 Вариант 11. Импульсный стабилизатор

Рисунок 13 – Электрическая схема импульсного стабилизатора

3.12 Вариант 12. Стабилизатор напряжения с полной защитой от перегрузок

Рисунок 14 – Электрическая схема стабилизатора напряжения с полной защитой от

перегрузок

Номиналы резисторов R4 и R5 подбираются так, чтобы обеспечить через них ток 20 мА от нестабилизированного источника отрицательного напряжения. Конденсатор CL - полупроводниковый танталовый.

3.13 Вариант 13. Регулируемый стабилизатор напряжения от 0 до10 В и ток 3А

Рисунок 15 – Электрическая схема регулируемого стабилизатора напряжения от 0 до10 В и ток 3А

Полупроводниковый танталовый конденсатор С1 =1 мкФ необязателен: способствует подавлению выбросов, шумов и переходному процессу.

R6 = V-/12 мА.

3.14 Вариант 14. Стабилизатор с автономным питанием для аналоговых ИС

Этот простой высококачественный источник питания для устройств, работающих от батарей, имеет такой же КПД, как и хороший импульсный стабилизатор, однако не создает полей излучения и помех, обычно присущих импульсным устройствам. Выходное напряжение 6 В достаточно для питания многих ИС.

Опорное напряжение 2,5 В предназначается для использования внешними устройствами. Так как большинство ОУ ограничивает отрицательный сигнал раньше, чем положительный, смещение 2,5 В предпочтительнее, чем 3 В, так как позволяет получить симмет- ричный сигнал. Выход опорного напряжения может служить источником тока 50 мкА и токовой нагрузкой 10 мА. Если необходим источник более сильного тока, то следует уменьшить сопротивление смещающего резистора R1.

3.14.1 Преимущества использования МОП-транзисторов

Описанный здесь стабилизатор был первоначально разработан с использованием регулирующего pnp-транзистора. В таком виде разработка имела достаточно преимуществ перед интегральными стабилизаторами и она была передана в производство. Позже была рассмотрена возможность усовершенствования разработки посредством использования в качестве регулирующего элемента МОП-транзистора с каналом р-типа в режиме обогащения. Как только был найден поставщик р-канальных транзисторов с достаточно низким пороговым напряжением (Supertex, Inc.), схема была модифицирована, чтобы приспосо- бить ее к МОП-транзистору, и проверена. Были достигнуты следующие результаты: несколько снизился потребляемый ток, падение напряжения между входом и выходом существенно снизилось, выходной импеданс значительно уменьшился, фактически отсутствуют эффекты отрицательного входного сопротивления, осложняющие работу при малых падениях напряжения стабилизаторов, использующих биполярный транзистор в .качестве регулирующего элемента, емкость затвора МОП-транзистора была использована для улучшения схемы фазовой компенсации, что практически исключило ограничения на реактивное сопротивление нагрузки и улучшило стабилизацию, не потребовалось прибегать к компромиссным решениям.

Схема на МОП-транзисторе была эквивалентна или превосходила схему на биполярном транзисторе во всех отношениях.

3.14.2 Работа схемы

Смещенный резистором R1 активный стабилитрон Q1 обеспечивает опорное напряжение 2,5 В на эмиттере транзистора-датчиА Q2. Делитель напряжения Dl, D2, R2/R3 уменьшает 6-ти вольтовый перепад до 2 В, чтобы получить управляющее напряжение на базе транзистора Q2. Если перепад менее 6 В, управляющее напряжение падает ниже 2 В, увеличивая открывающее смещение на переходе база-эмиттер транзистора Q2. Прираще- ние тока коллектора усиливается транзистором Q3, в результате чего увеличивается напряжение смещения затвор-исток транзистора Q4. Ток стока транзистора Q4 возрастает, восстанавливая 6-вольтовый перепад до требуемого значения.

Диоды D1 и D2 обеспечивают температурную компенсацию перехода база-эмиттер транзистора Q2. Конденсатор CI устраняет эффект Миллера транзистора Q2 и ускоряет действие обратной связи через делитель напряжения. Емкость затвора транзистора Q4 минимизирует эффект Миллера в транзисторе Q3 и определяет совместно с резистором R5 частоту среза частотной характеристики вблизи 10 кГц. Такой спад позволяет осуществить фазовую компенсацию преобладающего полюса с помощью недорогого конденсатора С2 на выходе схемы. Конденсатор СЗ подавляет паразитную генерацию и улучшает переходный процесс, а конденсатор С4 сохраняет импеданс источника опорного напряжения низким даже на высоких частотах.

Характеристика блока питания: - imax = 50 mA;

- выходной импеданс значительно меньше 1 Ом от постоянного тока до 1 МГц;

- ток покоя 350 мкА, независимо от нагрузки V = 0,5 В при 50 мА и 0,1 В при 10 мА;

- КОНП = 80 дБ на постоянном токе, 60 дБ на частотах 100 Гц и 1 кГц;

- КПД = 78% при напряжении аккумулятора 7,5 В и токе нагрузки 10 мА.

Рисунок 16 – Электрическая схема стабилизатора напряжения автономного источника

питания

3.15 Вариант 15. Стабилизатор напряжения ±5 В с ограничением тока

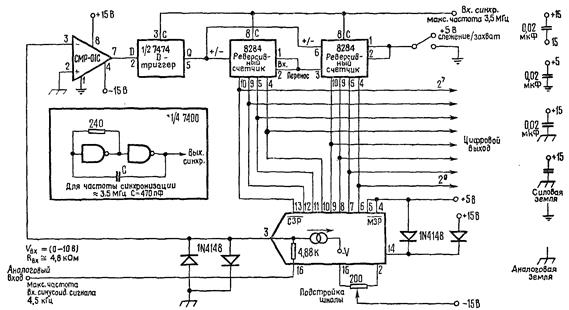

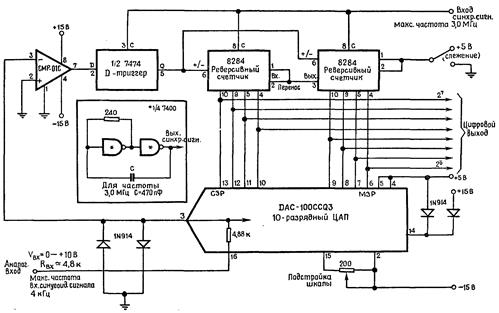

Рисунок 15 – Электрическая схема следящего АЦП для электропривода

Возможны замены: 7400 на К155ЛАЗ; СМР-01С на К554САЗ; 7474 на К155ТМ2; 8284 на К531ИЕ17; 1N4148 на КД521A; ЦАП – типа К594ПА1А

3.16 Вариант 16. Прецизионный стабилизатор с защитой от перегрузки

Рисунок 18 – Электрическая схема прецизионного стабилизатора с защитой от перегрузки

Обычно биполярные транзисторы используются для управления мощными МОП-приборами (полезными для работы с ключевыми каскадами). Схема, примененная в этом линейном стабилизаторе, позволяет осуществлять управление максимальным выходным током с помощью двух дополнительных пассивных компонентов: резистора контроля тока Rsense и стабилитрона LM 103 -5.1. Регулирующий pnp-транзистор должен иметь указанный диапазон изменения коэффициента передачи тока, обеспечивающий нормальный диапазон базовых токов, необходимых для работы с заданной нагрузкой. Когда возрастает ток нагрузки, увеличивается ток базы рпр-транзистора и напряжение на резисторе контроля тока, которое запирает полевой транзистор и прекращает дальнейший рост тока базы, ограничивая тем самым выходной ток.

3.17 Вариант 17. Зарядное устройство на ток 20 А для никель-кадмиевых

аккумуляторов, питающееся от сети

Рисунок 19 – Электрическая схема зарядного устройства на ток 20 А для

никель-кадмиевых аккумуляторов, питающееся от сети

Малые габариты и минимальное тепловыделение делают это автономное двухтактное зарядное устройство привлекательным для компактных систем.

ИС управления импульсным стабилизатором типа 1525 выполняет функции генератора, датчика напряжения и предварительного выходного каскада. Трансформатор Т2 обеспечивает изоляцию от первичной сети и легкость управления МОП-транзисторами.

3.18 Вариант 18. Импульсное зарядное устройство для свинцовых кислотных аккумуляторов

Здесь представлено зарядное устройство с ограничением тока на напряжение 14,4 В и ток 1 А. Схема работает как импульсный стабилизатор с ШИМ. Транзистор Q2 с сопутствующими компонентами работает в качестве источника стабильного тока, обеспечивающего постоянство напряжения на затворе транзистора Q1 во всем рабочем диапазоне.

Сборка из четырех МОП-транзисторов Q3 –Q6 типа VN0106N6 выполняет следующие функции: системного синхрогенератора, управления включением и выключением и регистра логических уровней. С помощью транзистора Q3 можно осуществить внешнюю синхронизацию, чтобы уменьшить коммутационные помехи.

Рисунок 20 – Электрическая схема импульсного зарядного устройства для свинцовых кислотных аккумуляторов

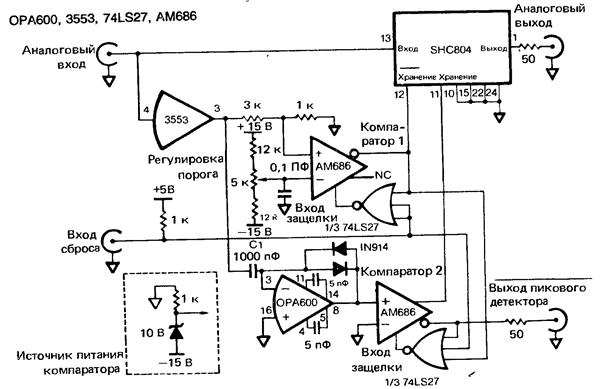

3.19 Вариант 19. Быстродействующий однополупериодный детектор

Рисунок 21 – Электрическая схема быстродействующего однополупериодного детектора

3.20 Вариант 20. Биполярный стабилизатор из однополярного источника питания

3.20.1 Программируемые микромощные КМОП-стабилизаторы напряжения

Последовательные стабилизаторы типов ICL7663 для положительного напряжения и ICL7664 для отрицательного напряжения представляют собой маломощные высокоэффективные устройства, допускающие работу с входными напряжениями от 1,6 до 10 В и обеспечивающие регулировку выходного напряжения в вышеупомянутом диапазоне при токах до 40 мА. Потребляемый ток обычно не превышает 4 мкА независимо от нагрузки.

В обоих устройствах предусмотрен контроль выходного тока и дистанционное отключение, посредством чего обеспечивается защита стабилизатора и схем, которые онпитает. Уникальной особенностью, присущей только ИС ICL7663, является отрицательный температурный коэффициент выходного напряжения. Ее можно использовать, например, для эффективного отслеживания напряжения, приложенного к мультиплексированному ЖК-индикатору через согласующий каскад, например, 1СДО7231/2/3/4, что расширит рабочий диапазон температур индикатора в несколько раз.

ИС ICL7663 и ICL7664 поставляются в 8-выводных пластмассовых корпусах, корпусах ТО-99, керамических, малогабаритных корпусах и т.д.

3.8.2 Свойства

Прекрасно подходит для автономных устройств: потребляемый ток <4 мкА. Работает с входными напряжениями от 1,6 до 16 В.

Очень низкое дифференциальное напряАти вход-выход.

Опорное напряжение 1,3 В.

Выходной ток до 40 мА.

Отключение выхода по контролю предельного тока или внешним логическим сигналом.

Установка выходного напряжения в пределах от 1,3 до 16 В.

Управляемый отрицательный температурный коэффициент (только для ИС ICL7663).

Рисунок 10 – Биполярный стабилизатор из однополярного источника питания

Частота генерации ИС ICL7660 понижена внешним конденсатором генератора так, что он более эффективно инвертирует напряжение источника питания.

Рисунок 22 – Электрическая схема пикового детектора

Выводы для подключения источника питания не показаны. Выводы питания всех ИС необходимо шунтировать конденсаторами 1-10 мкФ.

3.32 Вариант 32. Мощный усилитель с токовым выходом

Рисунок 23 – Электрическая схема мощного усилителя с токовым выходом

Быстродействие, простота и эффективность, достигаемые в импульсных преобразователях тока в напряжение, делают их подходящими для генерации сигналов переменного тока низкой частоты. Входное напряжение, дискретизируемое с частотой 13 кГц, поступает в преобразователь напряжения в частоту типа AD460. Выходная частота преобразуется одновибратором в последовательность стандартных импульсов и поступает на быстродействующий каскад управления выходным транзистором VN1210.

Точность этой схемы определяется стабильностью каскадов преобразователя и способностью выходного транзистора обеспечить неискаженную передачу фронта и спада импульсов. Это достигается управлением транзистором VN1210 от трехтранзисторного предварительного каскада, способного обеспечить втекающие и вытекающие токи свыше 2 А при времени переключения менее 15 не: допустимая входная полоса частот свыше 10 кГц. Схема выборки-хранения необходима только при полосе частот свыше 100 Гц. Малые габариты и исключительная эффективность делают эту схему привлекательной для портативных приборов с автономным питанием.

Максимальная входная частота F = FSH /2,5. Динамический диапазон (Fmax / Fmin)Vfc

3.22 Вариант 22. Преобразователь переменного тока в постоянный

Рисунок 24 – Электрическая схема преобразователя переменного тока в постоянный

3.23 Вариант 23. Фильтр нижних частот Баттерворта 4-го порядка на частоту 10 Гц

Рисунок 25 – Электрическая схема фильтра нижних частот Баттерворта 4-го порядка на частоту 10 Гц

Резисторы меньших номиналов дадут меньшие тепловые шумы, однако емкость конденсаторов придется увеличить.

Ау = 2,6, f. = 10 Гц, спад -24 дБ/октава.

3.24 Вариант 24. Режекторный фильтр-усилитель на частоту 60 Гц с высоким входным сопротивлением

Рисунок 26 – Электрическая схема режекторного фильтра-усилителя на частоту 60 Гц с высоким входным сопротивлением

Для частоты 50 Гц следует использовать резисторы сопротивлением 3,16 и 6,7 Мом. Коэффициент усиления равен 101.

3.25 Вариант 25. Активный полосовой фильтр

Конденсаторы С1 м С2 – полиэтиленовые или поликарбонатные f0 = 1 кГц, Q = 50, Ау = 100 (40 дБ).

Рисунок 27– Электрическая схема активного полосового фильтра

3.26 Вариант 26. Полосовой фильтр с положительной обратной связью

Выход В Полосовой фильтр второго порядка. Fо =100 кГц, Q = 69, усиление = 16

Выход А Каскадный полосовoй фильтр. F0 = 100 кГц, Q = 30, усиление = 4

Рисунок 28 – Электрическая схема полосового фильтра с положительной обратной связью

3.27 Вариант 27. Маломощный двухканальный измерительный усилитель

Рисунок 29 – Электрическая схема маломощного двухканального измерительного усилителя

3.28 Вариант 28. Измерительный усилитель постоянного тока с высоким входным сопротивлением и регулируемым усилением

Если Rl = R5 и R3 = R4 = R7 = Rб, то e OUT = (1 + 2R1/R2) (е2 – ej).

При указанных номиналах резисторов eout = 101 (е2 – e1).

Рисунок 30 – Электрическая схема измерительного усилителя постоянного тока с

высоким входным сопротивлением и регулируемым усилением

3.29 Вариант 29. Преобразователь постоянного тока с трансформаторной связью

Рисунок 31 – Электрическая схема преобразователя постоянного тока с трансформаторной связью

Используется двухтактный выход. Генератор настроен на удвоенную (относительно выходной) частоту, так как внутренний триггер в ИМС SG1524 делит частому на 2, переключая ШИМ сигнал с одного выхода на другой. Ограничение тока осуществляется в первичной цепи, поэтому длительность импульса должна быть уменьшена, чтобы избежать насыщения трансформатора В схеме можно использовать любые кремниевые транзисторы необходимой мощности и диоды типа КД213.

3.30 Вариант 30. Пиковый детектор положительного сигнала с малым спадом входного напряжения

Рисунок 32 – Электрическая схема пикового детектора положительного сигнала с малым спадом входного напряжения

Спад ≈ 100 мкВ/с.

Для работы с отрицательными сигналами следует изменить полярность включения диодов и тип канала полевого транзистора на противоположные.

3.20 Вариант 20. N – каскадный усилитель с параллельными входами для снижения относительных шумов усилителя на выходе

Рисунок 33 – Электрическая схема N – каскадного усилителя с параллельными входами для снижения относительных шумов усилителя на выходе

Av = -1010.

Еп ≈ 1,9 нВ/Гц1/2 при 10 кГц.

Ширина полосы пропускания 30 кГц.

Произведение полосы пропускания на усиление 30,3 МГц.

Напряжение смещения ΔVOS ≈ 16мкВ/°С.

IB = 10 nА макс.

Zjn ≈ 1012 Ом, 30 пф.

3.32 Вариант 32. Широкополосный измерительный усилитель со входом на полевых транзисторах

Полоса пропускания 100 кГц (типичное значение). Rin = 10 12 Ом. Дифференциальный коэффициент усиления 1 + 2 RF / RG.

Рисунок 34 – Электрическая схема широкополосного измерительного усилителя со входом на полевых транзисторах

3.33 Вариант 33. Мощный усилитель с дифференциальным входом

Рисунок 35 – Электрическая схема мощного усилителя с дифференциальным входом

3.34 Вариант 34. Усилитель для отклоняющей системы ЭЛТ

Рисунок 36 – Электрическая схема усилителя для отклоняющей системы ЭЛТ

Для того, чтобы получать как можно более близкие к идеальным характеристики, при комплексной нагрузке, к сильноточному широкополосному ОУ L165 подключают комплементарный выходной каскад на ДМОП-транзисторах. ДМОП-транзисторы превосходно изолируют нагрузку от источника тока ИС L165. Размах входного сигнала 0,5 В создает на выходе колебания амплитудой ±10 В при токе 8 А. Сигнал обратной связи снимается с заземленного резистора 0,06 Ом, включенного последовательно с отклоняющей Атушкой.

3.35 Вариант 35. Усилитель мощности низкой частоты с эффективной мощностью 125 Вт

Рисунок 37 – Электрическая схема усилителя мощности низкой частоты с эффективной мощностью 125 Вт

Основные достоинства этой схемы – простота и малые габариты. Сдвоенный ОУ в режиме инвертирующего усилителя обеспечивает усиление 26 дБ и размах выходного сиг- нала ± l9 В между выводами 1 и 7 при полосе частот 100 кГц для большого сигнала. Мостовой выходной каскад на ДМОП-транзисторах с каналами п- и р- типов обеспечивает ток более 7 А на нагрузке 4 Ом. Максимальная мощность, рассеиваемая транзистором, равна 40 Вт на устройство, что позволяет использовать корпуса типа ТО-3. Этот усилитель обеспечивает перегрузочные характеристики как у лампового усилителя при малом коэффициенте нелинейных искажений. Кроме того, это устройство хорошо работает на постоянном и переменном токе и в схемах с трансформаторной связью.

3.36 Вариант 36. Функциональный генератор

Рисунок 38 – Электрическая схема функционального генератора

Генератор колебаний ICL8038 представляет собой монолитную ИС, способную производить с высокой точностью синусоидальные, прямоугольные, треугольные, пилообразные и импульсные колебания при минимуме внешних компонентов. Частоту (или период следования) можно устанавливать внешним образом в диапазоне от 0,001 Гц до 300 кГц, используя резисторы или конденсаторы, а частотную модуляцию и качание частоты можно реализовать внешним источником напряжения. ИС ICL8038 производится по улучшенной монолитной технологии с использованием диодов Шотки и тонкопленочных резисторов, выходные характеристики ее стабильны в широком диапазоне температур и напряжений питания. Такие устройства можно включать в схемы ФАПЧ для снижения температурного дрейфа менее 2,5 × 10 -4 К-1.

3.36.1 Характеристики

Малый дрейф частоты в. Зависимости от температуры 2,5× 10 -4 К-1 .

Независимые выходы синусоидальных, прямоугольных и треугольных колебаний.

Малые искажения 1% (синусоидальный сигнал).

Высокая линейность 0,1% (треугольный сигнал)

Широкий диапазон частот от 0,001 Гц до 300 кГц.

Регулируемый коэффициент заполнения от 2 до 98%.

Высокий уровень выходных сигналов от ТТЛ до 28 В.

Простота в применении.

Требуется лишь несколько внешних компонентов.

Рисунок 39 –Функциональная схема ИС ICL8038

1 – регулировка синусоиды; 2 – выход синусоиды; 3 – выход треугольного сигнала; 4 - регулировка коэффициента заполнения; 5 - регулировка частоты; 6 - V+ ; 7- смещение ЧМ; 8- вход качания частоты ЧМ; 9- выход прямоугольного сигнала; 10 – времязадающий конденсатор; 11- V- или общий; 12 – регулировка синусоиды; 13 – не подключен; 14 – не подключен

Рисунок 40 – Назначение выводов ИС ICL8038

3.36.2 Определение терминов

Напряжение питания (Vsupply)-полное напряжение питания между выводами V+ и V-.

Ток потребления – ток, требуемый устройству при работе от источника питания, за исключением токов нагрузки и токов, протекающих через резисторы RА и RВ.

Диапазон частот – диапазон частот для прямоугольного выходного сигнала, при котором гарантируется работа схемы.

Диапазон изменения частоты при ЧМ – отношение максимальной частоты к минимальной, которое можно получить, прикладывая напряжение модуляции к выводу 8. Для правильной работы напряжение модуляции должно быть в диапазоне

(2/3)Vsupply + 2 В < Vswеер < Vsupply.

3.37 Вариант 37. Квадратурный генератор

Резисторы, отмеченные звездочками, подбираются для получения симметричного сигнала.

Рисунок 41 – Электрическая схема квадратурного генератора

3.38 Вариант 38. Высокочастотный ГУН с диапазоном на две декады

Рисунок 42 – Электрическая схема Высокочастотный ГУН с диапазоном на две декады

3.39 Вариант 39. Квадратурный генератор

Рисунок 43 – Электрическая схема квадратурного генератора

3.40 Вариант 40. Генератор тональных посылок

3.40.1 Сдвоенный таймер 556

ИС сдвоенного таймера NE556/SE556 представляет собой высокостабильное устройство, позволяющее получать стабильные временные задержки или непрерывную генерацию.

ИС NE556/SE556 представляет собой два таймера 555. Оба таймера работают независимо друг от друга, имея лишь общие выводы питания Vcc и земли. При работе в качестве несинхронизированного генератора частота собственных колебаний и коэффициент заполнения точно устанавливаются двумя внешними резисторами и конденсатором.

Схема может запускаться и сбрасываться спадающим сигналом; выходной каскад может работать с токами до 200 мА или управлять ТТЛ-схемами.

3.40.2 Особенности

Заменяет два таймера NE555 / SE555.

Выдержка времени от нескольких микросекунд до нескольких часов.

Работа в режиме одновибратора и несинхронизированного генератора.Регулируемый коэффициент заполнения. Втекающий и вытекающий выходной ток 200 мА.

Температурная стабильность 0,005 %/ К-1.

1– разряд 1; 2 – порог 1; 3 – управляющее напряжение 1; 4 – сброс 1; 5 – выход 1;

6 – триггер 1; 7 – общий; 8 – триггер 2; 9 – выход 2; 10– сброс 2; 11 – управляющее напряжение 2; 12 – порог 2; 13 – разряд 2; 14 – VCC.

Рисунок 44 – Расположение выводов (вид сверху)

Рисунок 45 – Электрическая схема генератора тональных посылок

Первый таймер используется в качестве одновибратора и определяет продолжительность посылки после срабатывания его от положительного импульса на выводе 6. Второй таймер запускается высоким уровнем от одновибратора. Он включен по схеме мультивибратора и определяет частоту тональной посылки.

3.41 Вариант 41. Милливольтметр с высоким входным сопротивлением

Рисунок 46 – Электрическая схема милливольтметра с высоким входным

сопротивлением

Входной ток пропорционален входному напряжению (10 пА на всю шкалу) Опорный источник можно использовать для реализации омметра с линейной шкалой.

* Калибровка шкалы 1.

** Калибровка шкалы 3.

*** Содержит переключатель полярности.

Возможны замены: LM385 - источник опорного напряжения 1,2 В {можно реализовать на операционном усилителе); 2N2484- на КТ3102Е; LH2011 на К1409УД1; 1N457 на ГД508; 2N2007 на КТ502Б; 2N2222 на КТ503Б.

3.42 Вариант 42. Микромощный интервальный таймер, управляемый микропроцессором

Рисунок 47 – Электрическая схема микромощного интервального таймера, управляемого микропроцессором

Программируемый двоичный КМОП-таймер ICM7240, дополненный несколькими недорогами ИС серии CD4000, может функционировать в качестве недорогого реле времени, управляемого микропроцессором.

Устройство, показанное на рисунке, работает следующим образом. Микропроцессор выдает на свою шину ввода-вывода 8-битовый двоичный код (двоичный код требуется для программирования ИС ICM7240), сопровождаемый четырьмя импульсами записи WRITE, поступающими на десятичный счетчик CD4017B. Первый импульс сбрасывает

8-битовый регистр-защелку, второй стробирует двоичный код в этот регистр, третий запускает ИС ICM7240, активизируя ее цикл выдержки времени, и четвертый сбрасывает десятичный счетчик. Затем ICM7240 отрабатывает временной интервал, определяемый параметрами RC-цепочки, подключенной к выводу 13, и предварительно установленным двоичным кодом на выводах 1-8. По окончании запрограммированного временного интервала срабатывает одновибратор сигнала прерывания, информируя микропроцессор о том, что запрограммированный временной интервал окончен.

С резистором 10 Мом и конденсатором 0,1 мкФ время цикла ICM 7240 равно 1 с. Таким образом, микропроцессор может запрограммировать временной интервал от 1 до

225 с и, изменяя величины R и С, можно установить большее или меньшее время цикла.

3.43 Вариант 43. Универсальный счетчик на частоту до 10 МГц

Типичные параметры кварцевого резонатора: CL ≈ 22 пФ, rs ≈ 35 Ом.

Рисунок 48 – Электрическая схема универсального счетчика на частоту до 10 МГц

3.44 Вариант 44. Измеритель частоты и периода до 100 МГц

Рисунок 49 – Электрическая схема измерителя частоты и периода до 100 МГц

3.45 Вариант 45. Измеритель периода и частоты до 40 МГц

Если использовать кварцевый резонатор на частоту 2,5 МГц, то диод D1 и ИС 1 и 2 можно исключить.

Рисунок 50 – Электрическая схема измерителя периода и частоты до 40 МГц

3.46 Вариант 46. Многофункциональный счетчик на частоту 100МГц

Рисунок 51 – Электрическая схема многофункционального счетчика на частоту 100МГц

3.47 Вариант 47. Измеритель периода до 2МГц и частоты до 100 МГц

Рисунок 52 – Электрическая схема измерителя периода до 2МГц и частоты до 100 МГц

3.48 Вариант 48. Многофункциональный счетчик на частоту 100МГц

Рисунок 53 – Электрическая схема многофункционального счетчика на частоту 100МГц

3.49 Вариант 49. Частотомер на 100 МГц

Рисунок 54 – Электрическая схема частотомера на 100 МГц

3.50 Вариант 50. Частотомер на 40 МГц

Рисунок 55 – Электрическая схема частотомера на 40 МГц

3.51 Вариант 51. Универсальный счетчик на 10 МГц

Рисунок 56 – Электрическая схема универсального счетчика на 10 МГц

3.52 Вариант 52. Функциональный преобразователь 10 sin 9Eвх 3.52.1 Недорогой многофункциональный преобразователь

Многофункциональный преобразователь модели 4302 фирмы Burr-Brown представляет собой недорогое решение для реализации многих аналоговых преобразований. Гораздо лучше, чем большинство других умножителей / делителей. ИС 4302 реализует множество схем аналоговых функций при весьма высокой степени точности и чрезвычайно низких затратах потребителя.

В данном материале представлены основные характеристики многофункционального преобразователя модели 4302. Приведенные характеристики позволяют считать устройство 4302 гибким трехвходовым многофункциональным преобразователем.

Приведенный материал посвящен схемным реализациям математических действий по порядку их сложности: умножение, деление, возведение в степень, извлечение квадратного корня, вычисление синуса, косинуса и арктангенса, операции векторной алгебры.

Цель этого информационно-справочное материала состоит в том, чтобы дать возможность потребителю быстро и эффективно осуществлять необходимые аналоговые преобразования с помощью ИС 4302.