По каким строительным чертежам выполняется фасад здания? Последовательность выполнения

Лекция 5. Архитектурно-композиционные проекции, особенности их изображения.

Как было отмечено в лекции 1, все проекции делятся на три группы – «градостроительные», «технические» и «архитектурно-композиционные». К «архитектурно-композиционным» проекциям относятся «Фасады», «Видовые точки (аксонометрии, перспективы)» и «Детали».

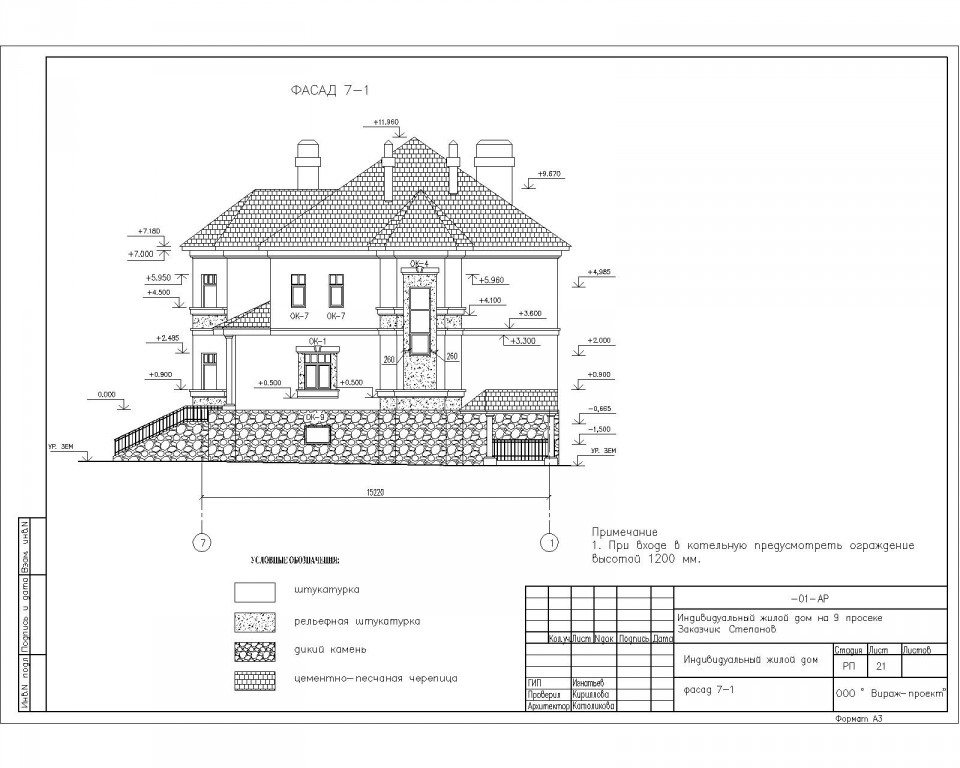

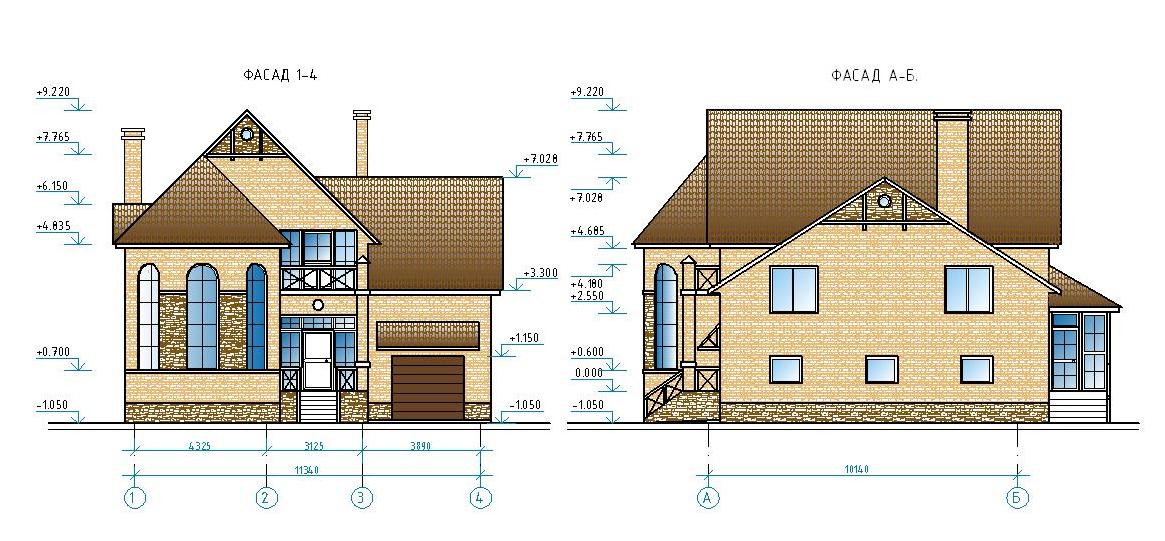

Условное название фасадов в техническом черчении – «Вид спереди (V)» и «Вид сбоку (W)». Это самые яркие и красочные проекции проекта. Они дают полное представление о композиционном решении объекта, его цветовой и светотеневой пластике, размерах и пр.

Главный фасад любого здания – со стороны главного входа. Обычно главный фасад изображается более крупным по сравнению с боковым. Он служит композиционным центром проекта. На нем традиционно изображаются собственные и падающие тени: «Тень укрепляет форму, а свет ее разрушает!» (Леонардо да Винчи). Кроме того, фасады должны правдиво отобразить особенности конструктивных и отделочных материалов.

Фасады имеют следующие варианты обозначений:

– «Главный фасад (М 1:20)» и «Боковой фасад (М 1:25)»;

– «Южный фасад (М 1:20)» и «Восточный фасад (М 1:25)»;

– «Фасад в осях А - Я (М 1:20)» и «Фасад в осях 1 - N (М 1:25)» («А», «Я», «1», «N» – «конструктивные» оси привязки);

Пояснительные надписи и подписи пишутся над и под проекцией, в зависимости от композиции листа, места или характера изображаемого объекта. К примеру, на фасадах с плоскими кровлями надпись лучше разместить вверху, а с остроугольными шатровыми – внизу.

|

|

|

Толщина линий обводки на фасадах варьируется.

Самые тонкие и «светлые» линии – размерные линии, привязочные оси и высотные отметки.

Вторыми по толщине должны быть основные линии чертежа. Это границы несущих конструкций, оконных и дверных проемов, лестничные марши и пандусы.

Самые толстые линии – «контурные, силуэтные». Ими может быть выделен как фасад в целом, так и наиболее характерные «выступающие» и «западающие» части (ризалиты, портики, пилястры, эркеры, балконы, ниши и пр.).

Толщина всех этих линий не регламентируется. Она может варьироваться в зависимости от художественного видения проектировщика.

Толстой ординарной линией или «двойной» (сочетающей толстую и тонкую линии) может быть обозначен уровень земной поверхности (основание «картины»). Для большего эффекта этот уровень может быть дополнен косыми штрихами, расходящимися в разных направлениях.

Правила нанесения высотных отметок на фасаде здания

Наносятся отметки уровня земли, верха стен, низа и верха проемов. Отметки проставляются, как правило, слева от чертежа фасада.

|

|

|

По каким строительным чертежам выполняется фасад здания? Последовательность выполнения

Чертежи фасадов представляют собой проекцию наружного вида здания на вертикальную плоскость. Чертеж фасада должен быть увязан с чертежами плана и разреза здания.

Деталь – укрупненный фрагмент фасада (главного или бокового). Деталь традиционно выполняется в более крупном масштабе (1:2, 1:5, 1:10), ярко раскрашивается, дополняется собственными и падающими тенями. Все размеры – горизонтальные, в миллиметрах (мм). Возможны не одна, а две-три проекции детали (по желанию проектировщика).

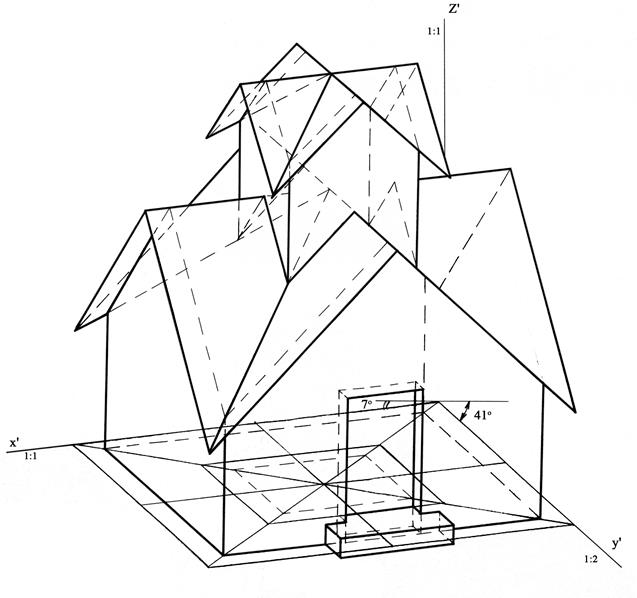

По завершении фасадов и деталей могут быть построены их аксонометрические или перспективные изображения.

Аксонометрия – графический прием изображения трёхмерного пространства или объемной фигуры на плоскости. В архитектурно-дизайнерской практике наиболее популярны два вида аксонометрии – изометрия и диметрия. В первом варианте углы между осями «Х», «Y» и «Z» одинаковы, равны 1200. Во втором случае угол между осями «Х» и «Z» равен 97010’, между осями «Y» и «Z» – 131025’. Все размеры, изображаемые на оси «Y» (ширина объекта), сокращаются в два раза, а на осях «Х» и «Z» (его длина и высота) равны натуральным.

|

|

|

Основной недостаток изометрического изображения – «задирание» (визуальное искажение) дальнего от наблюдателя угла кровли. Диметрия лишена этого недостатка.

Никаких размеров на аксонометрических проекциях не ставится!

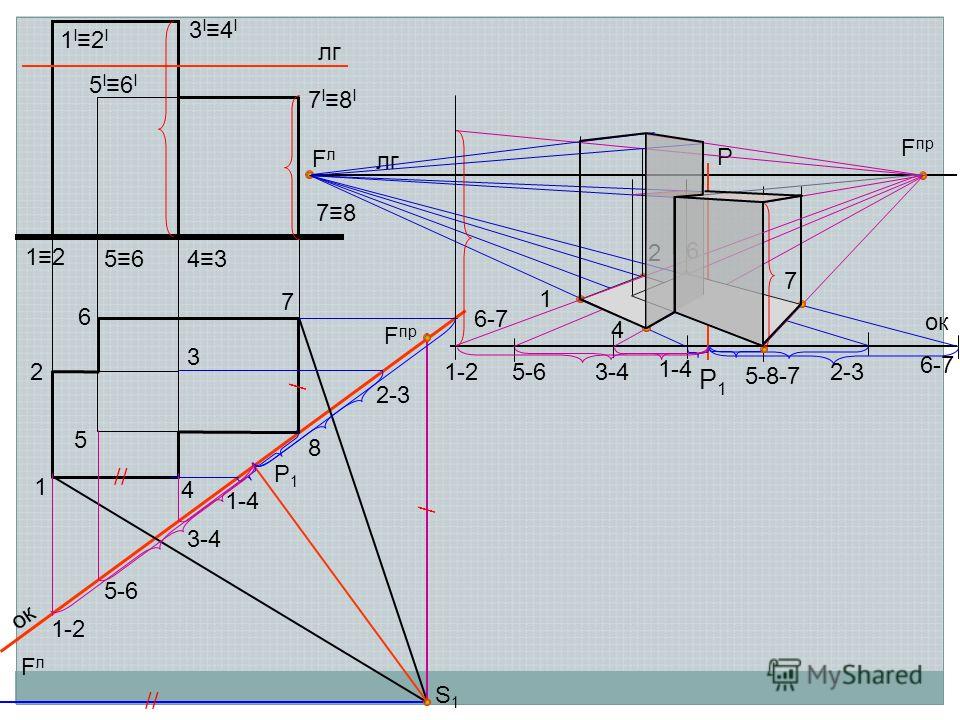

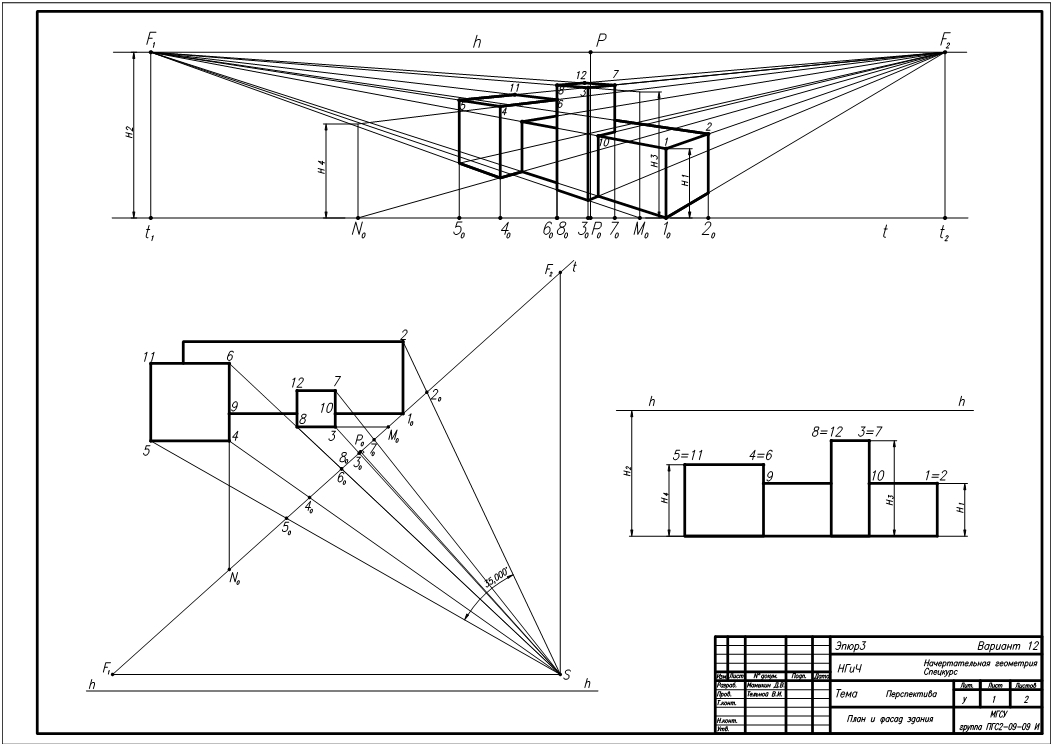

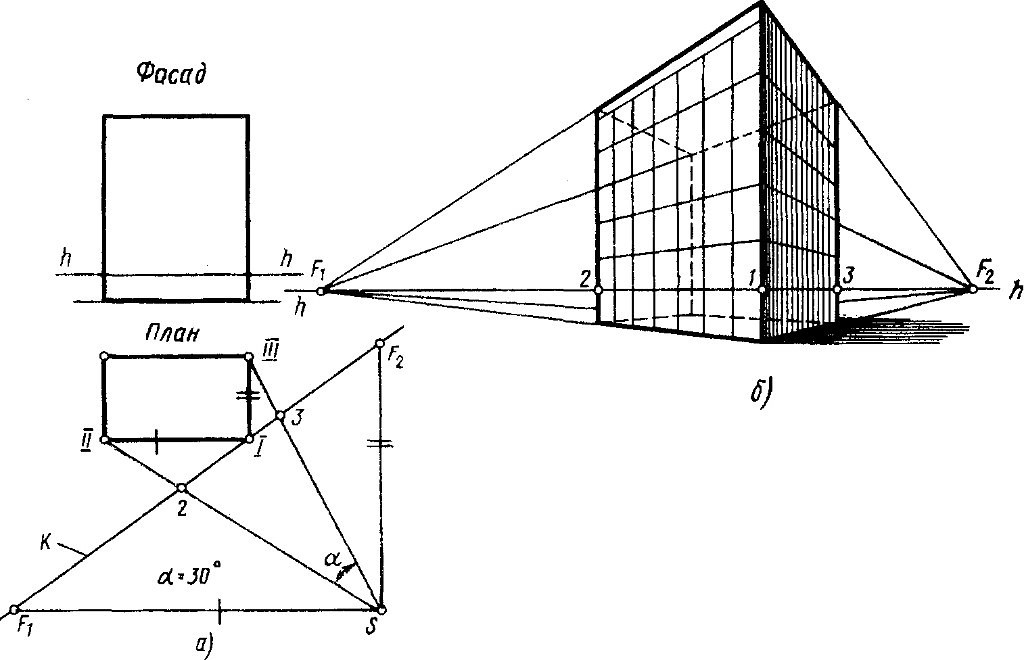

Перспектива (перспективное изображение) – наиболее наглядный и визуально точный метод передачи особенностей объемного решения проектируемого объекта. Наиболее популярен так называемый метод архитектора – построение перспективы «по двум точкам схода (фокусам)».

Условные обозначения:

S – позиция наблюдателя;

ПК – плоскость картины;

ЛГ – линия горизонта, расположенная на высоте роста человека (муж. – 185 см, жен. – 170 см).

А, В, С, D – угловые точки прямоугольного плана объекта;

α = 300 – оптимальный угол зрения наблюдателя между крайними точками D и В;

F1 и F2 – левый и правый фокусы (точки схода «перспективных лучей»);

ОF1 ιι CD, ОF2 ιι BC.

Возможны и другие методы построения перспективных изображений – с одной точкой схода, по «координатной сетке» и пр. С ними можно ознакомиться в специальной литературе (см. «Библиографический список»).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

|

|

|

Основная литература

1. Анисимова И.И. Архитектурное проектирование малоэтажного жилого дома на одну семью: курс лекций. / И.И. Анисимова, А.В. Степанов. – М.: МАрхИ, 1987. – 486 с.

2. Анисимова И.И. Малоэтажный жилой дом: учебное пособие. / И.И. Анисимова, А.И. Гук, Т.А. Тимофеева. – М.: МАрхИ, 1992. – 42 с.

3. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования: Учебно-методическое пособие для архитектурных вузов и факультетов. – Изд. 2-е – М.: Стройиздат, 1982. – 224 с.

4. Климухин А.Г. Композиция перспективных изображений. – М.: Стройиздат, 1978. – 336 с.

5. Макарова М.Н. Перспектива: учебное пособие. – М.: Просвещение, 1989. – 192 с.

6. Косо Й. Загородный дом. Архитектурные решения: пер. с венг. / Й. Косо. – М.: «Контэнт», 2001. – 155 с.

7. Нагорнов Ю.П. Композиция перспективных изображений: учебное пособие. – Томск: Изд-во Томского ГАСУ, 2008. – 273 с.

8. Нойферт П. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад: пер. с нем. / П. Нойферт, Л. Нефф. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Архитектура-С, 2007. – 264 с.

9. Поляков Е.Н. Малоэтажный жилой дом усадебного типа: учебное пособие. / Е.Н. Поляков, П.М. Аникин. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2015. – 127 с. – Условия доступа: http://docplayer.ru/25929907-Maloetazhnyy-zhiloy-dom-usadebnogo-tipa.html

10. Поморов С.Б. Второе жилище горожан, или Дом на природе. Урбоэкологические аспекты эволюции городского жилища: научная монография. / С.Б. Поморов. – Новосибирск: Изд-во НГАХА, 2004. – 472 с.

11. Самойлов В.С. Каменные дома. Энциклопедия строительства. Каталог проектов. / В.С. Самойлов. – М.: ООО «Аделант», 2006. – 184 с.

12. Самойлов В.С. Деревянные дома. / В.С. Самойлов. – М.: ООО «Аделант», 2005. – 223 с.

13. Самойлов В.С. Современный загородный дом. Энциклопедия строительства. / В.С. Самойлов. – М.: ООО «Аделант», 2006. – 384 с.

14. Тосунова М.И. Архитектурное проектирование: учебник для сред. проф. образования / М.И. Тосунова, М.М. Гаврилова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2009. – 326 с.

15. Элам, К. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция [Текст]. – СПб.: Питер, 2014. – 112 с.

Дополнительная литература

16.Архитектурные детали сельских жилых домов усадебного типа: альбом. – М.: Россельхозиздат, 1983. – 159 с.

17. Бартощук М.В., Грин И.Ю. Проблема создания образа здания в современной архитектуре. // «Новые идеи нового века»: Мат. международной научной конференции ФАД ТОГУ, 2011, Т. 1. – С. 6-10.

18. Короев Ю.И., Федоров М.В. Архитектура и особенности зрительного восприятия. – М.: Гос. изд-во литературы по строительству и архитектуре, 1954. – 136 с.

19. Рубаненко Б.Р. Жилая ячейка в будущем. / Б.Р. Рубаненко, К.К. Карташова и др. – М.: Стройиздат, 1982. – 198 с.

20. Ульянова Н.Д., Хайхан Т.Ю. Трехмерное моделирование архитектурных объектов. // «Вестник образовательного консорциума. Среднерусский университет. Информационные технологии», 2017, № 2 (10). – С. 33-39.

Дата добавления: 2021-07-19; просмотров: 267; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!