Конституциональная типология У . Шелдона

Несколько позже в США приобрела популярность концепция темперамента, выдвинутая У. Шелдоном (W. H. Sheldon, S. S. Stevens, 1942), которая была сформулирована в 1940-е гг. В основе представлений Шелдона, чья типология близка к концепции Кречмера, лежит предположение о том, что структура тела определяет темперамент, выступающий его функцией. Но эта зависимость замаскирована благодаря сложности нашего организма и психики, и потому раскрыть связь между физическим и психическим возможно при выделении таких физических и психических свойств, которые в наибольшей степени демонстрируют подобную зависимость.

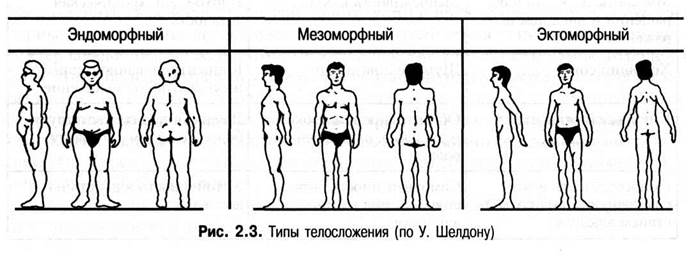

У. Шелдон исходил из гипотезы о существовании основных типов телосложения, которые он описал, пользуясь специально разработанной фотографической техникой и сложными антропометрическими измерениями. Оценивая каждое из 17 выделенных им измерений по 7-балльной шкале, автор пришел к понятию со-матотипа (типа телосложения), который можно описать с помощью трех основных параметров. Заимствуя термины из эмбриологии, он назвал данные параметры следующим образом: эндоморфия, мезоморфия и эктоморфия. В зависимости от преобладания какого-либо из них (оценка в 1 балл соответствует минимальной интенсивности, 7 баллов — максимальной) У. Шелдон выделил следующие типы телосложения.

1. Эндоморфный (7-1-1). Название связано с тем, что из эндодермы образу

ются преимущественно внутренние органы, а у людей такого типа как раз

наблюдается их чрезмерное развитие. Телосложение относительно слабое,

|

|

|

с избытком жировой ткани. г

2. Мезоморфный (1-7-1). У представителей данного типа хорошо развита

мускульная система, которая образуется из мезодермы. Стройное крепкое

2.4. Конституциональный подход к темпераменту 31

тело, противоположное мешковатому и дряблому телу эндоморфа. Мезоморфный тип обладает большой психической устойчивостью и силой. 3. Эктоморфный (1-1-7). Из эктодермы развивается кожа и нервная ткань. Организм хрупок и тонок, грудная клетка уплощена. Относительно слабое развитие внутренних органов и телосложения. Конечности длинные, тонкие, со слабой мускулатурой. Нервная система и чувства относительно плохо защищены.

тело, противоположное мешковатому и дряблому телу эндоморфа. Мезоморфный тип обладает большой психической устойчивостью и силой. 3. Эктоморфный (1-1-7). Из эктодермы развивается кожа и нервная ткань. Организм хрупок и тонок, грудная клетка уплощена. Относительно слабое развитие внутренних органов и телосложения. Конечности длинные, тонкие, со слабой мускулатурой. Нервная система и чувства относительно плохо защищены.

Если отдельные параметры выражены одинаково, автор относил данного индивида к смешанному (среднему) типу, оценивая его как 1-4-4.

В результате многолетних исследований здоровых, нормально питающихся людей различного возраста У. Шелдон пришел к выводу, что этим типам телосложения соответствуют определенные типы темперамента.

Он изучил 60 психологических свойств, причем его основное внимание было обращено на такие свойства, которые связаны с характеристиками экстраверсии — интроверсии. Они оценивались, как и в случае соматотипа, по 7-балльной шкале. С помощью корреляции были выделены три группы свойств, названные по функциям определенных органов тела:

|

|

|

• висцеротония (лат. viscera — «внутренности»),

• соматотония (греч. soma — «тело»),

• церебротония (лат. сегеЬгит — «мозг»).

В соответствии с этим он выделил три типа темперамента людей:

• висцеротоников (7-1-1),

• соматотоников (1-7-1),

• церебротоников (1-1-7).

По мнению У. Шелдона, у каждого человека имеются все три названные группы физических и психических свойств. Преобладанием же тех или иных из таковых и определяются различия между людьми. Как и Э. Кречмер, У. Шелдон утверждает, что между типом телосложения и темпераментом имеется большое соответствие. Так, у лиц с доминирующими качествами эндоморфного телосложения выражены свойства темперамента, относящиеся к висцеротонии. Мезоморфный тип коррелирует с соматотоническим типом, а эктоморфный — с церебротони-ческим. Соотношение типов телосложения с характерными для них свойствами темперамента представлено на рис. 2.3 и в табл. 2.3.

32 Глава 2. Учение о темпераменте

Таблица 2.

|

|

|

| Типы темперамента и их характеристики | (по У. Шелдону) | |

| Висцеротония | Соматотония | Церебротония |

| Расслабленность в осанке и движениях | Уверенностьв осанке и движениях | Заторможенность в движениях, скованность в осанке |

| Любовь к комфорту | Склонность к физической деятельности | Чрезмерная физиологическая реактивность |

| Медленная реакция | Энергичность | Повышенная скорость реакции |

| Пристрастие к еде | Потребность в движениях и удовольствие от них | Склонность к уединению |

| Социализация пищевой активности | Потребность в доминировании | Склонность к рассуждениям |

| Любовь к компаниям, дружеским излияниям | Склонность к риску и игре случая | Скрытность чувств, эмоциональная заторможенность |

| Склонность к общественной жизни | Решительные манеры, храбрость | Самоконтроль мимики |

| Приветливость со всеми | — | Заторможенность в общении |

| Жажда любви и одобрения | Сильная агрессивность | Избегание стандартных действий |

| Ориентация на других | Психологическая нечувствительность | Боязнь открытого пространства (агорафобия) |

| Эмоциональная ровность | — | Непредсказуемость поведения |

| Терпимость | Боязнь замкнутого пространства (клаустрофобия) | |

| Безмятежная удовлетворенность | Отсутствие сострадания | Тихий голос, избегание шума |

| Отсутствие взрывных поступков и эмоций | С трудом приглушаемый голос | Чрезмерная чувствительность к боли |

| Мягкость, легкость в обращении и внешнем выражении чувств | Выносливость к боли | Плохой сон, хроническая усталость |

| Хороший сон | Шумное поведение | Концентрированное, скрытое и субъективное мышление |

| Юношеская живость | Объективное и широкое мышление, направленное вовне | Внешний вид соответствует более пожилому возрасту |

| Общительность и расслабленность под воздействием алкоголя | Самоуверенность, агрессивность под воздействием алкоголя | Устойчивость к действию алкоголя |

2.4. Конституциональный подход к темпераменту 33

|

|

|

| Висцеротония | Соматотония | Церебротония |

| Потребность в людях в тяжелую минуту | Потребность в действиях в тяжелую минуту | Потребность в уединении в тяжелую минуту |

| Ориентация на детей и семью | Ориентация на занятия юношеского возраста | Ориентация на пожилой возраст |

Кречмеровский подход к темпераменту нашел сторонников в среде психиатров, педагогов и психологов нашей страны. Один из них, К. Н. Корнилов (1929), связывал тип телосложения с быстротой и интенсивностью реакций человека. По этим признакам он выделял четыре типа людей:

• моторно-активный (быстро и сильно реагирующий);

• моторно-пассивный (реагирующий быстро, но слабо);

• сенсорно-активный (реагирующий медленно и сильно);

• сенсорно-пассивный (реагирующий медленно и слабо).

Вот, например, как он описывал сенсорно-пассивный тип.

Обладает небольшой приземистой фигурой, мягким широким лицом, короткой шеей, склонностью к упитанности и полноте. В своих движениях медлителен и вял, пассивен до инертности, но, поднимаясь медленно, идет настойчиво и долго; добродушен до сентиментальности; принципиален до приторности; все взвешивает и обдумывает и поэтому всегда запаздывает в своих решениях; имеет ум последовательный, богатый знаниями, продуктивный в своем не всегда оригинальном творчестве; хорошие практики, кабинетные ученые, образцовые чиновники, тихие добряки, спокойные юмористы, изнеженные лентяи — вот представители этого типа людей (с. 195).

В то же время корреляционный анализ связей психомоторных, познавательных и личностных свойств с конституциональными особенностями, проведенный Т. П. Зинченко и Е. И. Кишко на выборке детей (1999), не позволил им однозначно признать или отвергнуть представления о психологических характеристиках соматотипов, к которым пришли Э. Кречмер, У. Шелдон и другие авторы. Наиболее тесно с морфологическим типом телосложения оказались связаны некоторые личностные свойства, исследованные по опроснику Кеттелла.

С одной стороны, во всех возрастных группах (их диапазон — от 6 до 17 лет) эндоморфы характеризуются низким самоконтролем и высокой эмоциональной неустойчивостью, а эктоморфы — обратными качествами, и это подтверждает данные Э. Кречмера, полученные на взрослых. С другой стороны, авторам не удалось выявить связей соматической конституции с познавательными и психомоторными качествами, за исключением когнитивного стиля — интерференции, характеризующегося низкой автоматизацией действий и высоким самоконтролем. Этот стиль больше выражен у эктоморфов. Следовательно, эктоморфы добросовестнее, старательнее и аккуратнее при выполнении заданий, а эндоморфы, наоборот, отличаются более низким самоконтролем, менее склонны к порядку, не способны к напряженной работе и подчиняют свою жизнь получению удовольствий. Это также соответствует характеристике данных конституциональных типов, данной Э. Кречмером.

Сопоставление типов конституции и телосложения по Сиго, Кречмеру и Шел-дону представлено в табл. 2.4.

34 Глава 2. Учение о темпераменте

| Конституциональные типы по Сиго | Типы телосложения по Кречмеру | Конституциональные типы по Шелдону |

| Дигестивный | Пикник | Эндоморфный |

| Мускулярный | Атлетик | Мезоморфный |

| Церебральный | Астеник | Эктоморфный |

Таблица 2.4

Однако типологии Э. Кречмера и У. Шелдона были подвергнуты критике даже со стороны приверженцев конституциональных концепций темперамента. Критики указывали на их чрезмерную статичность и игнорирование изменений во взамосвязях между психикой и строением тела; подчеркивали непоследовательность в делении на типы и, наконец, обращали внимание на то, что указанные теории не давали удовлетворительного объяснения зависимости между телосложением и темпераментом.

Обратимся к конституциональным концепциям темперамента, подчеркивающим тесную связь между типом телосложения и типом темперамента. Если бы такая связь действительно существовала, как утверждают Э. Кречмер и У. Шелдон, то определение темперамента не вызывало бы ни малейших затруднений. Было бы достаточно дать общее описание телосложения индивида, то есть определить, является ли оно, скажем, атлетическим или пикническим, чтобы судить о его темпераменте. Такого рода определение темперамента действительно мог бы осуществить всякий, независимо от его подготовки в этой области.

Обратимся к конституциональным концепциям темперамента, подчеркивающим тесную связь между типом телосложения и типом темперамента. Если бы такая связь действительно существовала, как утверждают Э. Кречмер и У. Шелдон, то определение темперамента не вызывало бы ни малейших затруднений. Было бы достаточно дать общее описание телосложения индивида, то есть определить, является ли оно, скажем, атлетическим или пикническим, чтобы судить о его темпераменте. Такого рода определение темперамента действительно мог бы осуществить всякий, независимо от его подготовки в этой области.

Однако этой на первый взгляд простой и потому показавшейся многим столь заманчивой процедуре мешает непреодолимая трудность: связь телосложения и темперамента далеко не так очевидна. Известно много случаев, свидетельствующих о прямо противоположной зависимости между физическими и психическими особенностями людей. Такие факты довольно быстро отбили охоту у большинства психологов, психиатров и педагогов осуществлять диагностику, вытекающую из конституциональных концепций (Я. Стреляу, 1982, с. 142).

Одной из причин кризиса теории конституции независимо от предлагаемых принципов классификации было абстрактное толкование целостного организма, при котором целое рассматривалось как совокупность соотнесенных морфофизиологических характеристик, совершенно автономных по отношению к каждой из этих характеристик. Даже допущение о доминировании в конституциональном типе какой-либо характеристики (например, мускульной в маскулярном типе, дыхательной в респираторном типе и др., по классификации Сиго) все равно согласовывалось с основной идеей о структурной независимости индивида как целого от бесчисленного множества индивидуальной изменчивости «элементов», из которых образуется это целое. Сходной идеей руководствуются и в тех случаях, когда в диагностике конституции или нейродинамических типов стремятся к определению «чистых» типов или когда, напротив, факты «смешанности» типических черт приводят исследователей к отрицанию фактов существования подобных «чистых» типов (Б. Г. Ананьев, 1980, с. 176-177).

2.5. Генетическая теория типов темперамента К . Конрада

2.5. Генетическая теория типов темперамента К . Конрада

Критикуя Э. Кречмера и У. Шелдона, ученик первого К. Конрад (К. Conrad, 1963) представил так называемую генетическую теорию типов.

По мнению К. Конрада, различия в строении тела и связь с темпераментом человека объясняется существованием особых генов, доминирование которых определяет то или иное телосложение и соответствующие ему свойства темперамента.

2.5. Генетическая теория типов темперамента К. Конрада 35

Одной из ошибок Э. Кречмера и У. Шелдона, как считает К. Конрад, было то, что эти авторы выделяли три качественно отличных типа, хотя генетический подход предполагает для всех явлений двухполюсное (биполярное) деление, поскольку всякое генетическое изменение объясняется именно таким образом. Соответственно автор описал строение человеческого тела, пользуясь двумя биполярными переменными, по которым изменяется телосложение в онтогенезе: пропорциями и полнотой и ростом.

Одной из ошибок Э. Кречмера и У. Шелдона, как считает К. Конрад, было то, что эти авторы выделяли три качественно отличных типа, хотя генетический подход предполагает для всех явлений двухполюсное (биполярное) деление, поскольку всякое генетическое изменение объясняется именно таким образом. Соответственно автор описал строение человеческого тела, пользуясь двумя биполярными переменными, по которым изменяется телосложение в онтогенезе: пропорциями и полнотой и ростом.

Изменения пропорций тела К. Конрад принимает за первичные переменные и, следуя Э. Кречмеру, располагает их в своей системе координат — вдоль оси, один из полюсов которой называет лептоморфией, а второй — пикноморфией (рис. 2.4). Если говорить об этих изменениях (главным образом о соотношении размеров головы и всего тела), то лептоморфик отличается от пикноморфика прежде всего тем, что он достигает такой точки по оси изменений пропорций тела, до которой никогда не доходит пикник.

Автор вводит в свою типологию два существенных понятия. Он говорит о кон сервативном и пропулъсивном развитии. Первое характерно для пикноморфика, как и для ребенка: большая по сравнению с туловищем голова. Пикноморфик словно бы остается на ранних стадиях развития, однако это не означает, будто он «запаздывает» в своем развитии. Как подчеркивает К. Конрад, это не имеет ничего общего с патологической задержкой или отставанием в развитии.

Пропульсивное развитие свойственно лептоморфику (маленькая по отношению к туловищу голова). Это изменение пропорций касается многих частей тела (например, конечностей — от коротких до длинных, профиля лица — от слабо до более резко выраженного).

Первичные переменные, характеризующие пропорции тела, К. Конрад приводит в соответствие с первичными переменными, характеризующими психику индивида, заимствуя у Э. Кречмера понятия шизотимика (в параллель к лепто-морфии) и циклотимика (в параллель к пикноморфии). По своим психическим характеристикам циклотимик отличается от шизотимика так же, как ребенок от взрослого, причем этот вывод касается способа истолкования явлений, образа мышления, склонности к эйдетизму, психомоторики, эмоциональности и волевых процессов.

| ЛЕПТОМОРФ 123456789

|

36 Глава 2. Учение о темпераменте

Кроме смещений в пропорциях тела наблюдаются также изменения вторичных переменных — роста и полноты, крайними полюсами которых выступают ги-по- и гиперплазия. В отличие от первичных переменных, не выходящих за пределы нормы, вторичные в своих экстремальных (крайних) формах образуют патологию. Предельная форма гиперплазии (атлетический тип Кречмера) может приводить к болезни, называемой акромегалией, а гипоплазии (кречмеровский астеник) — к микромегалии.

Кроме смещений в пропорциях тела наблюдаются также изменения вторичных переменных — роста и полноты, крайними полюсами которых выступают ги-по- и гиперплазия. В отличие от первичных переменных, не выходящих за пределы нормы, вторичные в своих экстремальных (крайних) формах образуют патологию. Предельная форма гиперплазии (атлетический тип Кречмера) может приводить к болезни, называемой акромегалией, а гипоплазии (кречмеровский астеник) — к микромегалии.

Вторичные переменные также изменяются. Гипопластическая форма связывается с консервативным развитием (в онтогенезе типичным для ребенка), а гиперпластическая выступает источником прогрессивного развития (в онтогенезе характерна для взрослого человека).

Аналогично К. Конрад подходит и к психическим явлениям, применительно к которым он также выделяет вторичные переменные. С одной стороны, говорит о вискозной структуре (лат. viscosus — «липкий, вязкий»), возникающей в связи с гиперпластической формой, с другой — о спиритистической структуре, соответствующей гипопластической форме. Индивиды с вискозной структурой характеризуются медлительностью, пониженной способностью к дифференцированию, что является выражением пропульсивного развития, в то время как индивиды со спиритистической структурой характеризуются подвижностью, легкостью и т. п., что представляет результат консервативного развития, напоминающего стадию развития ребенка.

Для определения типа телосложения К. Конрад вводит два основных индекса: метрический, чтобы измерить первичные переменные (рост, поперечный и сагги-тельный размер грудной клетки), и пластический, чтобы измерить вторичные переменные (сумма ширины акромиона и окружности плеча и предплечья).

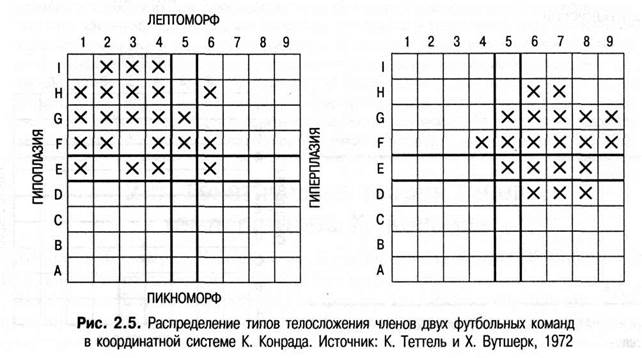

Каждый индекс имеет 9 классов: метрический — А, В, С, D , E , F , G , Н, I ; пластический — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Первые располагаются в координатной системе К. Конрада по вертикальной оси (от пиктоморфа к лептоморфу), а вторые — по горизонтальной (от гипоплазии к гиперплазии). На рис. 2.5 представлено распределение членов двух футбольных команд согласно координатной системе К. Кон-

2.5. Генетическая теория типов темперамента К. Конрада

рада. Располагая небольшим количеством измерений первичных и вторичных переменных, можно определить тот или иной тип телосложения конкретного человека. Зная это, оказывается возможным, по К. Конраду, с большой вероятностью судить и о темпераменте индивида.

рада. Располагая небольшим количеством измерений первичных и вторичных переменных, можно определить тот или иной тип телосложения конкретного человека. Зная это, оказывается возможным, по К. Конраду, с большой вероятностью судить и о темпераменте индивида.

Связи между телосложением и структурой темперамента автор объясняет следующим образом. Каждому психическому явлению соответствует определенное физическое, а каждому изменению в строении тела — перестройка в психической структуре. Оба феномена всегда выступают вместе, но, как подчеркивает К. Конрад, не зависят друг от друга. Они звенья различных цепей генов, и вычленение их происходит параллельно. До какого звена мы доходим, зависит от того, какого уровня достигаем в индивидуальном развитии. Именно этим определяются индивидуальные различия между людьми, и в этом заключается источник деления на типы.

Психика новорожденного, пишет К. Конрад, не tabula rasa , как считают некоторые психологи. Скорее это программа «консервативного» или «прогрессивного» развития. К. Конрад связывает с генами не только формальную сторону психической жизни, но и ее содержание. Это отражено в его характеристике гипо-пластического типа (астеника, согласно типологии Э. Кречмера), который, по мнению К. Конрада, проявляет склонность к космополитизму, интернационализму и интеллектуализму.

Основной упрек в адрес абсолютно всех конституциональных типологий сводится к тому, что они недооценивают, а иногда и просто игнорируют роль среды и социальных условий в формировании психических свойств индивида. Это нашло наиболее явное выражение в дуалистической концепции К. Конрада, которая представляет собой современный вариант известной в классической психологии теории психофизического параллелизма. Согласно этой теории психические и физические процессы протекают параллельно, независимо друг от друга, хотя и имеют общую причину. При таком понимании связи между организмом и психической деятельностью индивида среде отводится роль фактора, лишь вызывающего заранее запрограммированные состояния и психические особенности. Нетрудно понять, что подобный взгляд обусловливает так называемый «педагогический фатализм», когда роль учителя или воспитателя сводится лишь к созданию определенных условий для ребенка, при которых его запрограммированная психика получила бы полную возможность развития.

Такие черты личности, как склонность к космополитизму или интернационализму, по К. Конраду, или упоминаемые У. Шелдоном социализация пищевой потребности, любовь к компаниям и дружеским излияниям, терпимость или отсутствие сострадания (свойства темперамента), нельзя считать наследственными свойствами того же порядка, что и телосложение. Они, возникая на основе определенных анатомо-физиологических особенностей индивида, формируются под воздействием воспитания и общественной среды.

Ряд эмпирических исследований, проведенных для проверки истинности конституциональных типов, показал: соответствие между телосложением и некоторыми свойствами темперамента нельзя считать доказанным. Обнаружено также, что многие факты, собранные этой группой исследователей, представлены и подобраны весьма тенденциозно, дабы подтвердить оправданность теоретических допущений конституциональной психологии.

38 Глава 2. Учение о темпераменте

В учении о конституциональных типах много неясного. Их классификация у разных авторов построена на различных основаниях. Остаются также непроясненными многие связи между конституциональными признаками разных уровней: морфологическими, биохимическими, физиологическими, психологическими. Да и число выделяемых исследователями типов сильно разнится, достигая порой десятков, что делает нереальным применение этого подхода на практике.

В учении о конституциональных типах много неясного. Их классификация у разных авторов построена на различных основаниях. Остаются также непроясненными многие связи между конституциональными признаками разных уровней: морфологическими, биохимическими, физиологическими, психологическими. Да и число выделяемых исследователями типов сильно разнится, достигая порой десятков, что делает нереальным применение этого подхода на практике.

Дата добавления: 2021-07-19; просмотров: 896; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!