Основные моделируемые процессы в ИЭС ААС.

Раздел 6. Комплексное моделирование ИЭС ААС

Тема 6.1: Мультиагентное моделирование ИЭС ААС

Изучаемые вопросы:

1. Организационная модель МАСУ ИЭС ААС.

2. Основные моделируемые процессы в ИЭС ААС.

3. Контрольные вопросы.

Учебная цель:

Ознакомить студентов с основами комплексного моделирования и мультиагентного моделирования энергоэффективных ИЭС ААС.

Время: 4 часа

Литература:

1. Основные положения концепции интеллектуальной энергосистемы с активно-адаптивной сетью. Разработана по заказу ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «НТЦ электроэнергетики» с привлечением отраслевых и академических институтов. Концепция рассмотрена и одобрена на совместном заседании НТС ОАО «ФСК ЕЭС» и Российской академии наук в октябре 2011г.

2. Технические требования к созданию полигона программно-технического комплекса ИЭС ААС. Документ подготовлен рабочей группой по ИЭС ААС при НТС ФСК ЕЭС и РАН в рамках договора между НТЦ ФСК и ООО «Энергосетьпроект». Руководитель группы Дорофеев В.В. ,секретарь группы Яхова А.И. г. Москва, июль 2012 года.

МУЛЬТИАГЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЭС ААС

Организационная модель МАСУ ИЭС ААС.

В ходе развития идеологии создания интеллектуальной энергосистемы с активно-адаптивной сетью (ИЭС ААС) разработаны, рассмотрены и одобрены совместным Научно-Техническим Советом ОАО «ФСК ЕЭС» и РАН «Концепция развития интеллектуальной электроэнергетической системы России» и «Основные требования к созданию ИЭС ААС». Начата реализация отдельных пилотных проектов на объектах ЕНЭС, отвечающих идеологии ИЭС ААС. На начальном этапе производится моделирование интеллектуальных систем управления с отработкой положительного опыта и внедрением результатов пилотных проектов в отдельных регионах, с последующим распространением полученных результатов на другие участки ЕНЭС.

|

|

|

Ключевыми элементами интеллектуальной энергосистемы является информационная, коммуникационная и управляющая системы, обеспечивающие:

- широкомасштабный мониторинг состояния всех элементов энергосистемы (от датчиков состояния силового и вторичного оборудования энергообъектов и линий электропередачи, до совокупности режимных параметров);

- использование данной информации для наиболее эффективного управления современными адаптивными технологическими элементами и комплексами энергосистемы;

- системное управление, основанное на применении информационных и коммуникационных технологий и современных программных средств.

Технологии управления, использующие принципы мультиагентых систем, достаточно новое и развивающиеся направление с широкими возможностями применения в различных сферах деятельности. Имеются примеры применения данных систем в управлении энергообъектами в разных странах: США, Япония, Индия, Китай, страны Евросоюза, однако практической реализации глобальной системы управления энергосистемой пока нет, хотя такие разработки выполняются, а общая тенденция их использования прослеживается в работах по развитию идеологии Smart Grid.

|

|

|

В специальной литературе все чаще говорится о необходимости использования мультиагентной технологии, реализующей кросс-системную (межрегиональную) интеграцию при разработке Smart Grid. По мнению западных специалистов, именно такой подход сможет совместить способности глобальной системы управления к рассуждениям и анализу ситуации - и формированию адекватных управленческих решений. Моделирование сложных систем управления на основе мультиагентного подхода получило название Agent-based modelling (ABM).

В современных системах управления архитектуры мультиагентных систем могут быть построены по следующим трем типам:

1. Архитектуры, базирующиеся на принципах и методах искусственного интеллекта (deliber active agent architectures).

2. Реактивные архитектуры, основанные на поведении и на реакции на события внешнего мира (reactive agent architectures).

|

|

|

3. Гибридные многоуровневые архитектуры, основанные на поведении и методах искусственного интеллекта (hybrid agent architectures).

Архитектура мультиагентных систем на принципах искусственного интеллекта использует методы и средства символьного представления знаний. Такой подход, в большей степени, сосредоточен на описании свойств, процессов и механизмов рассуждения (ментальности) отдельных агентов. Создание точной и полной модели сложного многоуровневого многосвязного динамического объекта, представляемого сообществом взаимодействующих агентов, а также системы управления таким объектом (к таким объектам, однозначно, относится ИЭС ААС), в рамках указанной архитектуры невозможно. Основной ограниченностью такой архитектуры является отсутствие подсистемы моделирования - в частности, для прогнозирования своего поведения, поведения других агентов и внешней среды.

К архитектурам данного типа относятся: архитектура на основе продукционной системы, архитектура на основе классификаторов, архитектура с иерархической базой знаний, архитектура Барбучеану-Фокса и др.

Реактивная архитектура не содержит детально представленной модели мира, а интеллектуальное поведение агентов реализуется без символьного представления знаний, принятого в классическом искусственном интеллекте.

|

|

|

Основным недостатком реактивной архитектуры является отсутствие подсистем моделирования и прогнозирования, а также ментальной подсистемы, действующей по правилам типа «ситуация - действие». При этом под ситуацией понимается потенциально сложная комбинация внутренних и внешних состояний.

Гибридные архитектуры позволяют гибко комбинировать возможности реактивных архитектур агентов и архитектур, основанных на знаниях. К архитектурам данного типа относятся: WILL-архитектура, lnteRRap-архитектура, архитектура Touring Machine, IDS-архитектура, композиционная архитектура и др.

Учитывая сложность разрабатываемой системы управления, для ИЭС ААС целесообразно разрабатывать и в последующем использовать гибридную архитектуру МАСУ, содержащую:

- специализированные базы знаний (онтологии) для представления информационных потребностей функционирования различных агентов;

- модели процессов;

- функционально полную подсистему специализированных агентов, обеспечивающих поиск, представление, обработку и распределение информации;

- подсистему предсказательного (прогнозирующего) моделирования;

- подсистему формирования критериев и ограничений;

- подсистему моделирования и координации взаимодействия между агентами, организации кооперативного поведения, обеспечение информационно-логического взаимодействия и совместимости агентов;

- подсистему формирования управляющих воздействий и реализации управления;

- подсистему анализа и планирования.

Организационная модель МАСУ. Гибридная архитектура реализует динамическую организационную модель МАСУ ИЭС ААС и содержит ментальную и реактивную подсистемы с дополнением ее системой моделирования.

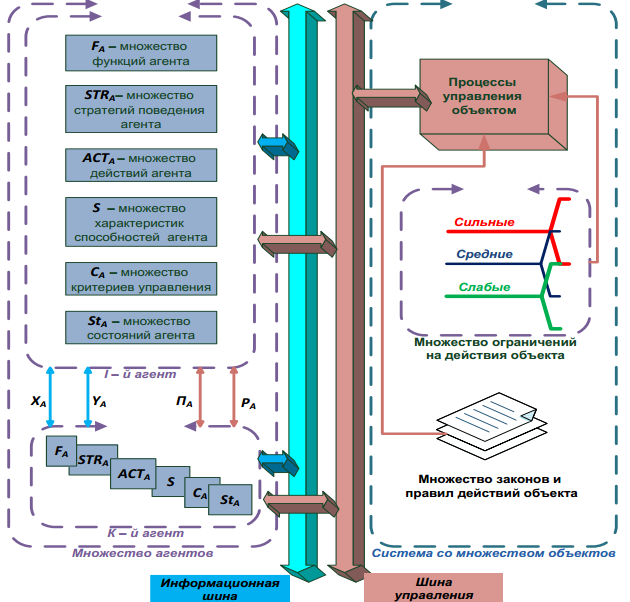

Данная модель позволяет обеспечить агенту возможность выбора стратегии достижения целей и определенных действий в рамках выбранной стратегии, а также обеспечить возможность гибкой корректировки иерархий в структуре системы интеллектуального управления. Организационная модель МАСУ описывается многофакторным вектором состояния всей совокупности агентов МАСУ. На рис. 6.1 представлена общая схема взаимодействия между агентами, а так же между ними и внешней средой.

Отдельные элементы многофакторного вектора состояния агентов на рис. 6.1 означают:

ХA - множество входных воздействий на данного агента в момент Т;

YА - множество выходных сигналов от данного агента в момент Т;

PA - множество агентов, сигналы от которых могут восприниматься как руководящие указания;

ПA - множество агентов, сигналы которым отданного агента являются приказами.

В условиях выполнения ограничений логическая непротиворечивость определяется для вектора состояний всей системы агентов. Ментальность конкретного агента корректирует критерии и определяет выбор действий в соответствии с изменением состояния внешней (для данного объекта) среды, т.е. осуществляет анализ общего состояния системы в каждый момент времени и прогнозирует развитие событий.

Рис. 6.1. Принципиальная структура организационной модели МАСУ.

Основные моделируемые процессы в ИЭС ААС.

Интеллектуальная энергосистема является сложным организационно-техническим и социально-экономическим комплексом, в связи с чем, необходимо моделировать отдельные технологические процессы, их увязку в систему технологических и коммерческих отношений, соответствующую выбранным критериям надежности, безопасности и экономической эффективности. С этой системой необходимо согласовать организационно-технические процессы и коммерческие интересы участников этих процессов, взаимное влияние технологических и экономических интересов на результаты их деятельности, с выходом на конечный результат, соответствующий целям создания ИЭС ААС.

Ввиду сложного характера системы управления, моделируемые процессы также могут иметь достаточно сложный характер, в связи с чем, при моделировании один процесс может быть разбит на множество подпроцессов, в которых могут участвовать различные типы агентов. В соответствии с этими условиями всех агентов общей МАСУ можно разделить на три больших группы: технологические агенты, коммерческие агенты и агенты - координаторы.

Каждая из групп агентов может быть разбита на классы, характеризующие типы процессов (в рамках своей группы). Агенты-координаторы обеспечивают взаимодействие между собой агентов как внутри класса, так и взаимодействие между группами агентов, увязывая действия всей совокупности агентов в рамках общей мультиагентной системы управления (МАСУ ИЭС ААС), обеспечивая общую реализацию поставленной задачи - оптимальное управление сложным процессом или обеспечивая координацию нескольких взаимосвязанных процессов.

Развитие полигона должно обеспечить последовательное наращивание возможностей по моделированию основных процессов, связанных с технологией функционирования ИЭС ААС и экономическим взаимодействием субъектов. При этом для моделирования каждого процесса необходимо обеспечить:

- определенный набор программных комплексов, реализующих функции

участвующих в нем агентов;

- каналы информационного взаимодействия между данными программными комплексами и внешним информационно-технологическим пространством, обеспечивающие последовательную реализацию процесса и его «встраивание» в общую структуру управления ИЭС ААС.

Для более подробной классификации агентов и их представления (функциональных характеристик и способов взаимодействия) необходимо иметь четкое описание процессов, происходящих в энергосистеме, и адекватных моделей этих процессов, в том числе:

- наименование моделируемого процесса;

- состав участников процесса - определяет область применения программных комплексов (сферу деятельности агентов, обеспечивающих реализацию процесса);

- объекты управления, на которые осуществляется воздействие - определяет состав моделируемых объектов, вектор состояния которых изменяется при имитации процесса посредством программных и программно-технических комплексов полигона;

- принципы воздействия на объекты управления - определяет тип изменения вектора состояния объекта управления (физические параметры, экономические характеристики, уровень информированности и т.д.);

- состав агентов, реализующих данный процесс - определяет состав задач управления, которые должны быть реализованы определенной совокупностью программных или программно-технических комплексов полигона;

- критерии и приоритеты при принятии решений по управлению - определяет требования к алгоритмам имитации принятия решения при выборе или создании программных и программно-технических комплексов полигона;

- виды ограничений и способы их учета при реализации процессов управления - определяет систему ограничении, которую в виде формальных условии необходимо ввести в алгоритм принятия решения требования к алгоритмам имитации принятия решения при выборе или создании программных и программно-технических комплексов полигона;

- связь с другими процессами - определяет требования к организации каналов информационного взаимодействия с другими программными и программно- техническими комплексами полигона в рамках единого информационно- технологического пространства;

- используемая информация: входные и выходные информационные потоки - определяет требования по составу и объему информационного обеспечения программных и программно-технических комплексов полигона, а также требования к объему потоков информационного обмена;

- временные характеристики процесса - определяют требования по быстродействию программных и программно-технических комплексов полигона, а также систем коммуникации, обеспечивающих взаимодействие между ними и с внешним информационно-технологическим пространством.

Моделируемые процессы. Функционирование энергосистемы связано с необходимостью поддержания основных показателей качества электрической энергии при условии обеспечения надежности электроснабжения потребителей и функционирования энергосистемы в целом. Этим условиям соответствует соблюдение постоянного баланса активной мощности в энергосистеме (контроль и управление единой частотой энергосистемы) и баланса реактивной мощности в узлах энергосистемы (поддержание уровней напряжения в узлах энергосистемы и у потребителей). Поддержание указанных балансов должно быть обеспечено как для энергосистемы в целом, так и для отдельных ее частей. Связность этих частей в единую энергосистему обеспечивается линиями электропередачи различных классов напряжения, за счет которых также обеспечивается баланс в узлах (частях) энергосистемы. В связи с этим процессы управления балансами активной и реактивной мощности можно отнести к категории «мега процессов», управление и координация которыми, выполняется за счет управления соподчиненными (практически всеми остальными) процессами.

в ИЭС ААС При моделировании процессов управления в ИЭС ААС необходимо воспроизвести следующие основные режимные состояния энергосистемы, которые можно разделить на следующие:

- нормальный режим,

- режим повышенных рисков,

- предаварийный режим,

- аварийный режим,

- локализация аварийного режима,

- послеаварийное восстановление режима энергосистемы с переходом в новый нормальный режим.

Ниже рассмотрены основные характеристики «мега процессов», относящиеся к описанию указанных выше режимных ситуаций.

«Мега процесс» - поддержание баланса и управление активной мощностью в энергосистеме.Данный «мега процесс» является основным (базовым) определяющим возможность энергосистемы исполнять основную функцию - обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей. Все остальные процессы, происходящие в рамках данного «мега процесса» (управление генерацией, управление потреблением, управление топологией сети, реализация механизмов торговли электроэнергией и услугами) должны работать на поддержание баланса активной мощности в локальных энергосистемах, в энергоузлах и в энергосистеме в целом. Критерием контроля достижения результата процесса является параллельная работа всех генерирующих установок энергосистемы со стандартной частотой электрического тока (в пределах отклонений, определенных стандартом).

«Мега процесс» должен обеспечить:

1. Поддержание баланса активной мощности в энергосистеме в нормальном режиме с сохранением параллельной работы всех ее частей (со стандартными показателями частоты электрического тока и без принудительного ограничения или отключения потребителей), включая территории (энергосегменты), работающие в условиях ограничений по пропускной способности связей, объединяющих эти энергосегменты в единую энергосистему.

2. Поддержание баланса активной мощности в энергосистеме в режиме

повышенных рисков, когда сохранение параллельной работы и стандартной частоты электрического тока, обеспечивается специальными мерами организационного характера. В первую очередь это обеспечивается запуском процесса динамической оценки состояния энергосистемы. Результатом этого процесса являются меры превентивного управления, не допускающие развитие негативных процессов и направленные на устранение условий, способствующих возникновению нарушений в работе энергосистемы (отключению генерирующего оборудования, линий электропередачи и потребителей) или сохранению целостности ее параллельной работы с выделением ее отдельных частей на изолированную работу. Исполнение данных мер может быть поручено автоматике (соответствующим агентам) в автоматическом режиме, или представлено в виде рекомендаций для исполнения оперативно-диспетчерскому и оперативному персоналу субъектов электроэнергетики, инфраструктурных организаций или потребителей.

3. Поддержание баланса активной мощности в энергосистеме в предаварийном режиме, когда сохранение параллельной работы и стандартной частоты электрического тока обеспечивается действием систем противоаварийной автоматики, а поврежденные элементы энергосистемы (оборудование или линии электропередачи) отключаются действием релейной защиты с целью устранения условий, способствующих развитию нарушений в работе энергосистемы и возникновению аварийных ситуаций.

4. Поддержание баланса мощности в аварийных режимах. Переход к данному подпроцессу возникает при условии неэффективности управления в предаварийном режиме, когда переход к аварийной ситуации неизбежен. В этих условиях необходимо обеспечить поддержание баланса активной мощности в энергосистеме или в отдельных ее частях, когда возможны нарушения параллельной работы с выделением отдельных частей на изолированную работу и возможных отклонений частоты электрического тока от стандартных значений в энергосистеме или ее частях. Сохранение энергосистемы обеспечивается за счет эффективных действий комплексов системой противоаварийной автоматики, с отключением поврежденных элементов энергосистемы (оборудования или линии электропередачи) действием релейной защиты с целью устранения условий, способствующих дальнейшему развитию аварии с последующей ее локализацией.

5. Поддержание баланса мощности в условиях локализации аварийных режимов. Управление с целью локализации аварийного режима основано на анализе причин возникновения аварийной ситуации, выполнения мер, направленных на устранение этих причин, а также ликвидацию последствий аварии. Возможны действия по реконфигурации схемы частей энергосистемы и вовлечения в процесс регулирования баланса мобильных генерирующих источников или активных потребителей. Целью управления в этом режиме является поддержание баланса активной мощности на условиях параллельной работы максимально возможного количества частей энергосистемы и поддержанием в этих частях (в пределах допустимого) стандартных значений частоты электрического тока.

6. Поддержание баланса активной мощности при послеаварийном восстановлении режима в зоне аварии. Управление, направленное на восстановление режима в зоне аварии предполагает продолжение действий, выполняемых в рамках локализации аварийных режимов. Целью данного управления является приведение всех частей энергосистемы (в том числе и выделившихся на изолированную работу) к условиям, обеспечивающим поддержание баланса активной мощности в этих частях, при стандартной частоте электрического тока. Данные меры должны обеспечить подготовку к включению выделившихся частей энергосистемы на параллельную работу с основной ее частью.

7. Поддержание баланса активной мощности при послеаварийном восстановлении режима энергосистемы с переходом к новому нормальному режиму. Послеаварийное восстановление режима энергосистемы с переходом к новому нормальному режиму предполагает завершение объединения (синхронизацию) всех ранее отделившихся частей энергосистемы с поддержанием баланса активной мощности на условиях соблюдение стандартной частоты электрического тока в единой энергосистеме. При этом не должно возникать перегрузки оборудования и линий электропередачи и все потребители должны получать надежное и качественное энергоснабжение, за исключением тех потребителей, к которым приняты меры принудительного ограничения или отключения по условиям не оплаты электроэнергии или услуг в соответствии с условиями договора.

«Мега процесс» - поддержание уровней напряжения и управление реактивной мощностью в узлах энергосистемы. Данный «мега процесс», вместе с процессом поддержания баланса активной мощности в энергосистеме, также относится к основным (базовым). Поддержание номинальных уровней напряжения в узлах сети и у потребителей обеспечивается путем управления балансом реактивной мощности в узлах энергосистемы с целью выполнения необходимых процессов электромагнитных преобразований электрической энергии (взаимодействия электромагнитных и электростатических полей) на всех этапах ее существования: от производства - до потребления. В результате осуществления процесса совместными действиями агентов, ответственных за поддержание баланса реактивной мощности в узлах энергосистемы и ответственных за регулирование напряжения путем изменения коэффициентов трансформации на объектах электрических сетей поддерживаются необходимые (в пределах отклонений от номинальных значений) уровни напряжения в узлах сети, создавая условия надежного и качественного энергоснабжения потребителей.

При этом необходимо обеспечить минимально возможные потоки реактивной мощности по линиям электропередачи, что позволяет снизить потери электрической энергии в электрических сетях.

«Мега процесс» должен обеспечить:

1. Нормальный режим. Поддержание номинальных уровней напряжения в узлах сети и у потребителей в этом режиме обеспечивается в первую очередь системами регулирования возбуждения генераторов электростанций путем их настройки на поддержание заданного уровня напряжений на шинах электростанции. Выдаваемая генераторами реактивная мощность зависит от состояния прилегающих сетей (уровней напряжения на шинах смежных подстанций). Оборудование узловых подстанций электрических сетей, обеспечивая коммутацию и перенаправление основных потоков электроэнергии, может выступать в роли, как потребителей, так и источников реактивной мощности. Поддержание заданных уровней напряжений на шинах высшего напряжения путем регулирования реактивной мощности решает задачу минимизации потоков реактивной мощности по сетям высокого напряжения. Передача энергии на более низкие уровни напряжений использует возможности, как регулирования коэффициентов трансформации трансформаторов (включая возможность фазового сдвига за счет использования продольно-поперечного регулирования), так и загрузки источников реактивной мощности, поддерживая заданные уровни напряжений в узлах сетей. Кроме того, по мере приближения к точкам потребления, данный вид регулирования обеспечивает необходимые показатели качества электроэнергии у потребителей.

2. Режим повышенных рисков. Поддержание номинальных уровней напряжения в узлах сети и у потребителей в этом режиме обеспечивается практически теми же способами регулирования, что и в нормальном режиме. Отличительной особенностью этого режима является условие фиксации агентами, отвечающими поддержание уровней напряжения в допустимых пределах, резких всплесков или провалов напряжении, или нарушений баланса реактивной мощности в контролируемых узлах энергосистемы. Данный контроль обеспечивается путем использования программ оценки состояния с последующей работой комплексов программ оценками статической и динамической устойчивости энергосистемы. В случае обнаружения негативных тенденций указанные агенты запускают автоматику предотвращения нарушений устойчивости, с воздействием на соответствующие регуляторы напряжения, в том числе форсированного действия. В этом режиме важно контролировать токовую нагрузку и потоки реактивной мощности по линиям электропередачи, так как нарушение балансов реактивной мощности в узлах может повлечь перераспределение потоков реактивной мощности по сетям с соответствующей перегрузкой по току по отдельным линиям электропередачи, что особенно опасно при высоких температурах окружающей среды. Действия агентов в этом режиме определяется комплексом превентивных мер, направленных на сохранение нормального режима энергосистемы.

3. Предаварийный решим. Возникновение данного режима связано с недостаточностью или неэффективностью мер, принимаемых при фиксации режима повышенных рисков, когда не обеспечивается поддержание уровней напряжений в группах узлов сети в заданных пределах и возникает реальная угроза нарушений устойчивости или повреждения оборудования. В этих условиях агенты, отвечающие за поддержание уровней напряжения в допустимых пределах, запускают системы противоаварийной автоматики, а поврежденные элементы энергосистемы (оборудование или линии электропередачи) отключаются действием релейной защиты с целью устранения условий, способствующих развитию нарушений в работе энергосистемы и возникновению аварийных ситуаций.

4. Аварийный режим. Разделение системы на части с нарушением балансов активной мощности (неэффективное управление в предаварийном режиме) может сопровождаться нарушением балансов реактивной мощности в узлах сети. В этих условиях, в первую очередь, необходимо определить причину и основной источник возникновения аварии. После идентификации состояния запускаются соответствующие механизмы (автоматические комплексу противоаварийного управления или действия оперативного персонала) по ликвидации аварии и обеспечивающие устранение условий, способствующих дальнейшему развитию аварии и последующую ее локализацию.

5. Условия локализации аварийных режимов. Для локализации аварийного режима необходимо выполнить анализ причин возникновения аварийной ситуации, с последующим принятием мер, направленных на устранение этих причин, а также ликвидацию последствий аварии. Возможны действия по реконфигурации схемы частей энергосистемы и вовлечения в процесс регулирования напряжения мобильных генерирующих источников и активных потребителей. Целью управления в этом режиме является поддержание напряжений в узлах энергосистемы не выходящих за допустимые (в условиях аварийной ситуации) пределы.

6. Послеаварийное восстановление режима в зоне аварии. Послеаварийное управление для восстановления режима в зоне аварии является продолжением действий по локализации аварийных режимов. Данное управление должно обеспечить во всех частях энергосистемы поддержание уровней напряжения в узлах энергосистемы, близким к номинальным значениям, включая узлы, находящиеся в части энергосистемы, выделившейся на изолированную работу. С этой целью, необходимо использовать возможности генерирующих источников, средств регулирования напряжения и реактивной мощности в сетях и источников реактивной мощности у потребителей, находящихся в зоне локализации аварии. Данные меры должны обеспечить нормализацию работы части энергосистемы, находившейся в зоне аварии, и подготовку к включению выделившихся частей энергосистемы на параллельную работу с основной ее частью.

7. Послеаварийное восстановление режима энергосистемы с переходом к новому нормальному режиму. Послеаварийное восстановления режима энергосистемы с переходом к новому нормальному режиму предполагает завершение объединения всех ранее отделившихся частей энергосистемы с поддержанием во всех узлах энергосистемы номинальных напряжений. При этом не должно возникать перегрузки оборудования и линий электропередачи и все потребители должны получать надежное и качественное энергоснабжение, за исключением тех потребителей, к которым приняты меры принудительного ограничения или отключения по условиям не оплаты электроэнергии или услуг в соответствии с условиями договора.

Процессы, связанные с технологией функционирования ИЭС ААС, включают:

- мониторинг состояния оборудования (силовых элементов и вторичных систем) энергообъектов и линий электропередачи, а также контроль работоспособности систем коммуникаций связи и управления;

- оценку текущего режима и идентификация состояния энергосистемы;

- производство электроэнергии электростанциями разного типа;

- прием и передачу электрической энергии (мощности) по сетям ЕНЭС;

- прием, передачу и распределение электрической энергии (мощности) по распределительным сетям;

- управление электропотреблением, в том числе планирование и реализацию потребителем режимов работы электроприемников, собственных генерирующих и аккумулирующих источников в нормальных и аварийных режимах, включая переход в режим автономного энергоснабжения и обратно;

- подключение к сети и отключение от сети генерирующих источников в оперативном плане, включая все возможные режимные состояния энергосистемы;

- подключение к сети и отключение от сети потребителей в оперативном плане, включая все возможные режимные состояния энергосистемы;

- подключение к сети и отключение от сети генерирующих источников при новом подключении;

- подключение к сети и отключение от сети потребителей при новом подключении.

Взаимодействие МАСУ с информационно-технологическим пространством ИЭС ААС осуществляется путем взаимодействия специализированных «информационных» агентов и агентов, осуществляющих управление основными процессами, обеспечивая, формирование информационных потоков, организацию и управление информационными обменами. Информационные агенты могут быть: «расчетными», «аналитическими», «учета данных» и «управления данными».

Направления функциональности (деятельности) «информационных» агентов:

1. Информационное направление. Агенты обработки и организации хранения информации (информационные агенты) обеспечивают организацию первичную обработку, фильтрацию на достоверность, защиту информации при организации информационных обменов, хранение с периодом, необходимым для обеспечения процессов управления, доступ к массивам, соответствующим организации управления, организацию архивирования и хранения.

2. Расчетное направление. Расчетные агенты организуют хранение и обмены информацией, получаемой в результате расчетов и различных моделирующих процессов. Необходимость хранения расчетной информации обусловлена более простыми и быстрыми способами доступа к результирующей информации для ее конечного использования в целях анализа, принятия управленческих решений, как персоналом, так и управляющими автоматическими устройствами и системами.

3. Аналитическое направление Аналитические агенты используют, как первичную, так и расчетную информацию для выполнения аналитических функций, включая процессы подготовки информации для систем отображения информации на различных средствах поддержки персонала в человеко-машинных системах управления, создания информационной базы для интеллектуальных систем управления, прогнозирующих алгоритмов и других подобных функций.

4. Учетное направление. Агенты учета данных обеспечивает обработку учетной информации с целью ее подготовки для осуществления расчетов между субъектами рынков, выставления счетов за купленные (проданные) объемы электроэнергии и оказанные услуги.

5. Управляющее направление. Агенты управления данными обеспечивают доступ к массивам информации, связанной с организацией и непосредственным процессом управления: сигналам, управлению переключениями в первичной схеме и вторичных цепях, изменениями заданий по критериям и формам управляющих воздействий, изменениями уставок защит и автоматики. К данной информации предъявляются повышенные требования по защищенности, введение различного рода блокировок (программных проверок на недопустимость неправильных действий) и др.

Контрольные вопросы

1. Из каких ключевых систем состоит интеллектуальная энергосистема?

2. Что означает аббревиатура МАСУ?

3. Какие основные элементы содержит гибридная архитектура МАСУ?

4. Назовите три основные группы агентов МАСУ ИЭС ААС.

5. Назовите основные моделируемые «мега-процессы» в ИЭС ААС.

6. Какие режимные состояния энергосистемы необходимо воспроизвести при моделировании процессов управления в ИЭС ААС?

7. Перечислить направления функциональности (деятельности) «информационных» агентов.

Дата добавления: 2021-07-19; просмотров: 121; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!