Используя теоретический материал, оцените влияние ярусной структуры на распределение лишайников.

Класс.

Биология.

Углубленный уровень.

Практическая работа № 6. «Оценка влияния ярусной структуры на распределение лишайников».

Ход работы:

1. Изучите теоретический материал.

Совместное существование разных видов и жизненных форм в сообществе приводит к их пространственному обособлению, которое проявляется в разделении фитоценоза на отдельные части, выполняющие определённую функцию в общем круговороте веществ и превращении энергии. Формируется пространственная структура сообщества.

Вертикальная структура — ярусность

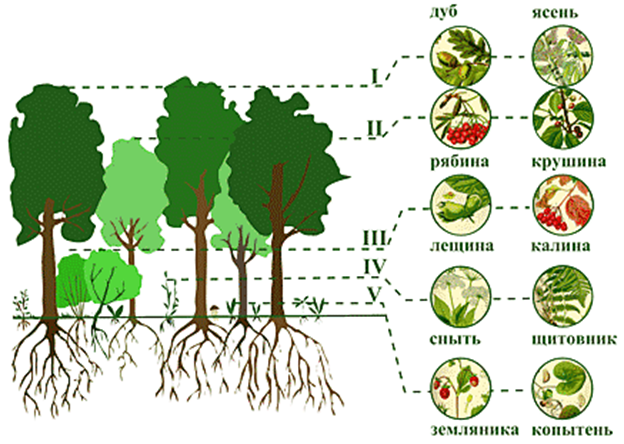

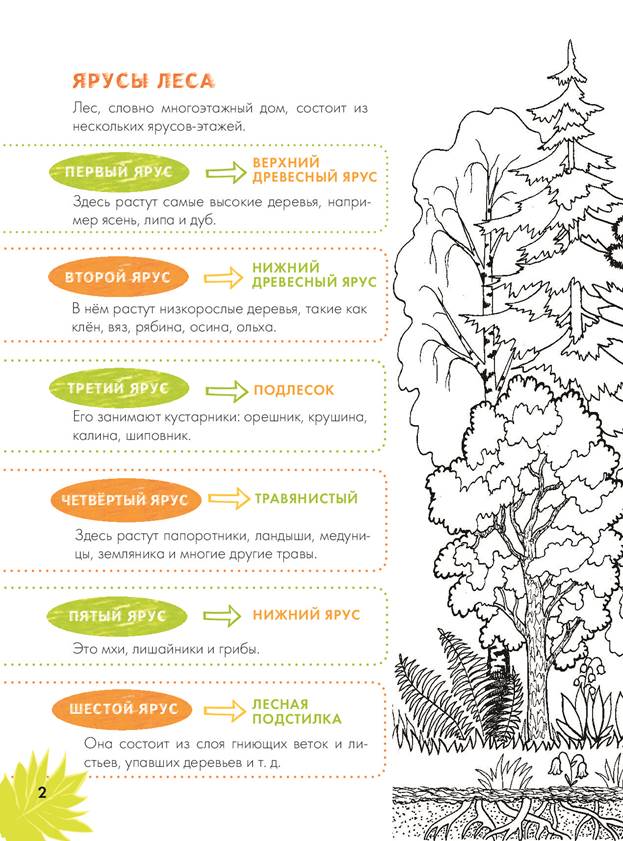

В наземных биоценозах в формировании вертикальной структуры основную роль играют растения разной высоты. Они составляют ярусы, которые образованы надземными или подземными частями разных растений.

Особенно чётко ярусность выражена в лесных фитоценозах, где насчитывается обычно 5–6 ярусов: древесные ярусы из высоких и низких деревьев, состоящий из кустарников подлесок, ярус трав и кустарничков, надпочвенный ярус из мхов и лишайников, лесная подстилка.

Другие сообщества (луг, степь, болото) состоят из двух-трёх ярусов.

Другие сообщества (луг, степь, болото) состоят из двух-трёх ярусов.

Ярусность фитоценоза обеспечивает более полное использование природных ресурсов. Растения разных ярусов оказываются в разных условиях существования. Это приводит к снижению остроты конкуренции и увеличению числа обитающих в биоценозе видов.

|

|

|

Дополнительный теоретический материал к практической работе.

Лишайники способны жить практически на любой поверхности, будь то кора дерева, опаленная солнцем скала, почва, многолетние плодовые тела трутовых грибов или выбеленная кость погибшего животного. В последние десятилетия они все шире осваивают новые субстраты: бетонные столбы, шифер, заржавевшие железные изделия, рубероид, пластические материалы. Деление лишайников на субстратные группы во многом условно. Когда говорят о субстратных группах, то подразумевают, что данный вид наиболее часто и обильно (образует большие скопления) встречается именно на этом субстрате, а переход его на другие субстраты явление вторичное. Смена субстрата позволяет лишайникам выживать в изменяющихся условиях и, кроме того, способствует их более широкому распространению.

Эпифитные лишайники. Виды этой группы обычно развиваются на коре на стволах и ветвях древесных пород. Иногда они заходят на мхи, растущие на стволах. На распределение лишайников по стволу влияют освещенность и влажность, а в холодных районах и высота снежного покрова, т.к. не все виды способны переносить длительное пребывание в подобных условиях.

|

|

|

На Севере в нижней части стволов могут расти только те виды, которые выдерживают длительное пребывание под снеговым покровом. Это характерно, например, для Vulpicida pinastri, Imshaugia aleurites, Parmeliopsis ambigua, P. hyperopta, развивающихся часто на стволах сосен. В этом они сходны с эпигейными лишайниками. Способность этих видов без вреда для себя находиться под снегом более 6 месяцев определяется наличием у них высокой концентрации запасных жиров и запасных углеводов. Эти виды лишайников можно также встретить выше на стволе и на ветвях. На болотах из-за быстрого роста мхов вокруг стволов деревьев они реже встречаются в нижней части стволов, предпочитая селиться на тонких веточках в кронах, а на стволах значительно выше напочвенного покрова. Также редко встречаются на болотах на основании стволов деревьев виды р. Cladonia. Характер коры, ее структура, химический состав тоже имеет значение для развития эпифитных лишайников. В зависимости от этих факторов видовой состав лишайников на разных древесных породах может различаться. На молодых деревьях лишайников обычно меньше, чем на более старых. Особенно сильно лишайники покрывают отмирающие деревья, хотя не всегда видовой состав их здесь более разнообразен, чем на живых, нормально развивающихся деревьях. В парке «Нумто» засохшие веточки хвойных деревьев, а также тоненькие веточки березы нередко бывают сплошь покрыты лишайниками. Влияние эпифитных лишайников на жизнь деревьев изучено плохо. Под талломами лишайников встречаются различные насекомые, среди которых есть и вредители. Имеются также данные, свидетельствующие о том, что, поселяясь на коре деревьев, лишайники затрудняют воздухообмен дерева. Хорошо развитый на коре покров лишайников иногда может свидетельствовать об ослабленном жизненном состоянии дерева. Нередко такие деревья бывают поражены различными заболеваниями, в частности, грибными. Но эпифитные лишайники способны и защищать деревья от проникновения инфекции. Лишайниковые вещества, получившие название «лишайниковые кислоты», ингибируют прорастание спор дереворазрушающих грибов. Отсутствие на дереве лишайников не всегда свидетельствует о его хорошем жизненном состоянии. В условиях повышенного загрязнения воздуха видовой состав эпифитных лишайников обедняется, а при сильном загрязнении лишайники могут совершенно исчезнуть. Подобная способность этих организмов чутко реагировать на изменения среды используется в настоящее время при составлении комплексных схем охраны природы, особенно вблизи городов и промышленных комплексов, при оценке и прогнозе состояния окружающей среды.

|

|

|

|

|

|

Состав лишайников зависит и от высоты участка ствола от земли.

На стволах деревьев можно выделить 2 типа местообитаний: местообитание настоящих эпифитных лишайников — собственно ствол, и переходное местообитание, где могут жить эпифитные и эпигейные (наземные) лишайники — комель дерева.

Для того, чтобы понять, на какой высоте у разных древесных пород находится граница между местообитаниями лишайников и понять, в какой последовательности протекает заселение лишайников на кору деревьев, выбирались леса с одними и теми же древесными породами в разных пропорциях. В этих лесах осматривались по 5 деревьев разных пород, образующих первый ярус древостоя. Были выбраны взрослые деревья, поскольку их кора более старая и лишайники на этой коре могли дольше развиваться. Выбранные деревья осматривались от земли до высоты 2 метра.

В распределении лишайников на стволах деревьев выделены следующие закономерности:

- 1. В самой верхней зоне на всех древесных породах во всех лесах растет Hypogymnia physodes.

- 2. Нижний ярус чаще всего занимают виды рода Cladonia.

- 3. На промежуточном ярусе встречается Cetraria pinastri.

- 4. Cetraria pinastri встречается только в тех лесах, где в состав древостоя входит береза.

Заселение комля видами Cladonia протекает в направлении "от земли", причем сначала развивается первичное слоевище, а затем вторичное. Позднее так же, снизу вверх, комель заселяется и мхами. Hypogymnia physodes заселяет нижнюю часть ствола в направлении "к земле". Cetraria pinastri редко поднимается по стволу выше 60 сантиметров и, в основном, растет на высоте около 30-40 сантиметров.

Заселение надкомельной части ствола лишайниками протекает в направлении "к земле", где на изученных деревьях вид Cetraria pinastri сменялся видом Hypogymnia physodes.

Ho особенно сильно физические и химические свойства субстрата влияют на эпифитные лишайники. Для них большое значение имеют структура коры, ее расчленение, жесткость, частота отслаивания и другие особенности. Эпифитная лишайниковая растительность разных древесных пород, как правило, различается по составу. Например, на стволах сосен обычна синузия, образованная гипогимнией и псевдэвернией (Hypogymnia physodes и Pseudevernia furfuracea). На дубах, липах и других лиственных породах эти лишайники обычно не встречаются, зато здесь обильно развиваются виды листоватой пармелии (особенно Parmelia sulcata, P. caperata и некоторые другие) и кустистые рамалины и эвернии. Для стволов осин характерны группировки, образованные видами фисции, ксантории, калоплаки и др.

Видовой состав лишайниковых группировок зависит не только от вида дерева, но и от его возраста. В данном случае особенно сильно проявляется влияние физических свойств коры. Так, например, на молодых деревьях лиственных пород, имеющих гладкую тонкую кору, обычно развиваются накипные лишайники с эндофлеодным слоевищем (виды опеграфы, артонии, графиса и др.). С возрастом свойства коры меняются: она становится грубее, на ней появляются трещины и шероховатости. Меняется и состав живущих на ней лишайников. На такой коре поселяются уже листоватые и кустистые лишайники (виды пармелии, эвернии, рамалины), а из накипных - многочисленные виды леканор, лецидей и др.

Кроме того, состав эпифитных синузий лишайников на одном и том же стволе дерева различен в зависимости от высоты над землей; в этом случае на распределение лишайников оказывают влияние не только физические особенности коры, но и экологические факторы - освещенность, влажность и некоторые другие.

Синузия — часть фитоценоза (биоценоза), совокупность (объединение, группа) особей одного вида (синузия первого порядка) или сходных видов (синузии второго и третьего порядков).

Используя теоретический материал, оцените влияние ярусной структуры на распределение лишайников.

· Какой ярус в лесном фитоценозе в основном занимают лишайники?

· Какие факторы влияют в распределение лишайников на стволе деревьев?

· Используя дополнительный теоретический материал, приведите примеры лишайников и назовите древесный ярус, на котором они обитает.

Дата добавления: 2021-07-19; просмотров: 883; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!