Дополнительная погрешность - погрешность измерений прибора, вызванная отклонением условий эксплуатации от нормальных условий.

Вопросы к экзамену по метрологии.

1. Понятия: метрология, измерение, единство измерений, достоверность измерений.

Метрология (от греч. «metron» - мера и «logos» - учение) - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой точности.

Измерение – это нахождение значения величины опытным путем с помощью специальных технических средств, которые называются средствами измерения.

единство измерений - это состояние измерений, при котором их результаты отражены в узаконенных единицах, погрешности известны с заданной вероятностью и не выходят за установленные пределы.

достоверность измерений, которая говорит о том, что погрешность измеряемой величины не выходит за пределы отклонений установленный чертежом на изделие, ГОСТом, стандартом предприятия или поставленной научной целью измерений.

2. Разделы метрологии: теоретическая, законодательная, прикладная.

1. Теоретическая - рассматривает общие теоретические проблемы. Например: разработка теории измерений, изучение проблем измерений, физических величин, их единиц, методов измерений).

2. Законодательная - раздел метрологии, включающий общие правила регламентации и контроля со стороны государства, направленные на обеспечение единства измерений и единообразие средств измерений. К области ЗМ относятся: испытание и утверждение типа средств измерений, их проверка, и калибровка, а также сертификация средств измерений. Также ЗМ и ее службы осуществляют государственный метрологический контроль и надзор за всеми средствами измерений. Государственное регулирование выполняется путем применения правовых актов через:

|

|

|

- федеральные органы исполнительной власти (министерства и ведомства);

- федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии;

- государственную метрологическую службу (обеспечивает единство измерений на межрегиональном и межотраслевом уровне). Находится в ведении Госстандарта страны;

- метрологическую службу государственных органов управления (обеспечивает единство измерений в пределах данного министерства);

- метрологическую службу юридических лиц (обеспечивает единство измерений в пределах конкретного предприятия или организации).

3. Прикладная - изучает вопросы практического применения разработок теоретической метрологии и положений законодательной метрологии.

3. Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, величина. Виды величин

СВОЙСТВО – это качественная категория, которая описывает объект с новой стороны, тем самым, определяя его отличие или сходство с другими объектами. Одно и то же свойство может быть обнаружено у многих объектов или быть присущим только некоторым из них. Например: масса и геометрические размеры – общее свойство всех материальных объектов, а возможность пропускать электрический ток – свойство только некоторых из них.

|

|

|

После того, как новое свойство объекта обнаружено, приступают к его количественному изучению.

Для количественного описания различных свойств вводят понятие величины.

ВЕЛИЧИНА – это свойство объекта, которое может быть выделено из других его свойств и оценено количественно.

Все величины можно разделить на два вида: реальные и идеальные.

Идеальные – относятся к области математики и метрология ими не занимается. Они могут быть вычислены тем или иным способом и могут не иметь погрешности вычисления, чего нельзя сказать о величинах реальных.

Реальные величины делятся на физические и нефизические.

Физическая величина - одно из свойств объекта, которое является общим в качественном отношении для многих объектов, отличаясь при этом количественным значением. Например: все физические объекты в качественном отношении обладают массой. Но в количественном отношении масса всех объектов различна. Все физические величины имеют единицу измерения. Например: для массы это килограммы.

|

|

|

Нефизическая величина – не имеют единицы измерения, могут быть оценены, например, с помощью тестов или балльной системы. Используются в практике таких наук, как философия, экономика, психология и к области метрологии не относятся.

- Система единиц СИ. Основные, дополнительные, внесистемные единицы.

Основные единицы

| Наименование величины | Единица измерения | Обозначение | |

| международное | русское | ||

| Длина | метр | m | м |

| Масса | килограмм | kg | кг |

| Время | секунда | s | с |

| Сила тока | ампер | A | А |

| Температура | кельвин | К | К |

| Сила света | кандела | cd | кд |

| Количество вещества | моль | mol | моль |

Дополнительные единицы

| Наименование величины | Единица измерения | Обозначение | |

| международное | русское | ||

| Плоский угол | радиан | rad | рад |

| Телесный угол | стерадиан | sr | ср |

Внесистемные единицы

| Наименование величины | Единица измерения | Обозначение | Соотношение с единицей СИ | |||

| международное | русское | |||||

| Время | час | h | ч | 3600 с | ||

| минута | min | мин | 60 с | |||

| Плоский угол | градус | 0 | 0 |  рад рад

| ||

| минута | ‘ | ‘ |  рад рад

| |||

| секунда

| “ | “ |  рад рад

| |||

| Объем | литр | L | л | 10-3м3 | ||

| Масса | тонна | t | Т | 103 кг | ||

| Теплота | калория | kal | кал | 4,1868 Дж | ||

5. Система единиц СИ. Образование производных величин. Примеры производных величин. Приставки.

Производные единицы образуются из основных и дополнительных с помощью так называемых определяющих уравнений:

,

,

где Х – производная единица;

к – коэффициент пропорциональности;

А, В, С – основные или дополнительные единицы;

a, b, g - показатели степени

Примеры образования производных величин

| Наименова-ние величины | Уравнение | Единица измерения | обозначение | Размерность | |

| межд. | рус. | ||||

| Скорость |

| метр в секунду | m/s | м/с | м/с |

| Сила |

| ньютон | N | Н |

|

| Работа |

| Джоуль | J | Дж |

|

| Мощность |

| Ватт | W | Вт |

|

| Электрич. напряжение |

| Вольт | V | В |

|

Примеры приставок

| Приставка | Обозначения | множитель | |

| междунар. | русское | ||

| Кратные | |||

| Терра | T | Т | 1012 |

| Гига | G | Г | 109 |

| Мега | M | М | 106 |

| Кило | k | К | 103 |

| Дольные | |||

| Мили | m | м | 10-3 |

| Микро | m | мк | 10-6 |

| Нано | n | Н | 10-9 |

| Пико | p | п | 10-12 |

6. Средства измерений. Функции средств измерений. Классификация средств измерений

Средство измерений – это техническое средство (или их комплекс), которое используется при измерениях и имеет нормированные метрологические характеристики.

Функции, выполняемые средствами измерений:

1. воспроизводят величину заданного размера (например, гиря – воспроизводит заданную массу);

2. вырабатывают сигнал (показание), несущий информацию о значении измеряемой величины (например, показания стрелочного или цифрового прибора)

Все средства измерения делятся на: меры, измерительные преобразователи, измерительные приборы, измерительные установки и измерительные системы.

Мера - это средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера.

Разновидности мер:

1. Однозначная мера – мера, воспроизводящая физическую величину одного размера (например, гиря 1 кг.)

2. Многозначная мера – мера, воспроизводящая физическую величину разных размеров (например, линейка: с помощью одного средства можно получить разные значения)

3. Набор мер – комплект мер разного размера одной и той же физической величины, предназначенных для применения на практике, как по отдельности, так и в различных сочетаниях (например, набор гирь).

Измерительный преобразователь – это средство измерений, предназначенное для преобразования сигналов измерительной информации в форму, удобную для дальнейшей обработки, передачи и хранения. Измерительная информация на выходе такого преобразователя недоступна для непосредственного восприятия наблюдателем.

Разновидности преобразователей:

1. Аналоговые – преобразуют одну аналоговую величину в другую.

2. Аналого-цифровые (АЦП) – например, система двигатель-АЦП-ПК

3. Цифро-аналоговые (ЦАП)

4. Датчики – преобразуют неэлектрическую величину в электрическую (например, датчик скорости)

Измерительный прибор – это средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем.

Разновидности измерительных приборов:

1. Аналоговый измерительный прибор – средство измерений, показания которого являются непрерывной функцией изменения измеряемой величины (осциллограф, стрелочный вольтметр: крутим латр – плавно движется стрелка на приборе).

2. Цифровой измерительный прибор – средство измерений, автоматически вырабатывающее дискретные сигналы измерительной информации, показания которой представлены в цифровой форме (цифровой вольтметр, тестер)

Измерительная установка – совокупность средств измерений, предназначенная для измерения одной или нескольких физических величин и расположенная в одном месте.

Измерительная система – совокупность средств измерения, размещенных в разных точках контролируемого объекта, соединенных между собой каналами связи и предназначенная для измерения одной или нескольких физических величин (например: измерительная система теплоэлектростанции, позволяющая получать измерительную информацию о ряде физических величин в разных энергоблоках. Она может содержать сотни измерительных каналов.)

7. Виды измерений. Классификация измерений по способу получения результата.

В литературе встречается несколько вариантов классификации видов измерений: по числу измерений (однократные и многократные); по характеру зависимости измеряемой величины от времени (статические и динамические) и.т.д.

Наиболее распространенной является классификация измерений по способу получения результата измерений:

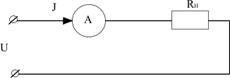

1. Прямые – измерения, при которых значения физических величин находятся непосредственно из опытных данных (например, измерение тока амперметром, напряжения вольтметром)

2. Косвенные – измерения, при которых искомое значение величины находят на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, измеряемыми непосредственно (например, косвенное измерение мощности: измерить ток и напряжение и перемножить)

3. Совокупными называются проводимые одновременно измерения нескольких одноименных физических величин (например, несколько сопротивлений), при которых значения измеряемых величин находят решением системы уравнений. Число уравнений должно быть равно числу определяемых величин. Например:

4. Совместными называются проводимые одновременно измерения нескольких разноименных физических величин для установления функциональной зависимости между ними (например, измерение длины объекта в зависимости от температуры окружающей среды: измеряется две разноименных величины: температура и длина).

8. Понятие принципа и метода измерений. Классификация методов измерений

Методом измерений называется совокупность приемов использования принципов и средств измерений.

Принцип измерения – это физическое явление или эффект, положенное в основу измерений.

Например, взвешивание тела с помощью весов – это метод измерения, а использование при взвешивании такого физического явления, как сила тяжести – принцип измерения. Такой метод нельзя применить в космосе, так как там отсутствует сила тяжести, т.е. принцип, положенный в основу метода. Классификация методов измерений.

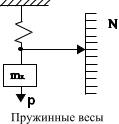

1. Метод непосредственной оценки – численное значение измеряемой физической величины определяют непосредственно по показанию измерительного прибора (например, измерение силы тока амперметром). Преимущества метода: быстрота процесса. Недостатки: низкая точность измерения.

2. Метод сравнения - метод измерений, в котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. Преимущества: большая точность измерений.

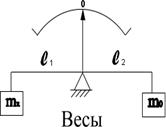

a. Нулевой метод – метод, при котором действие измеряемой величины полностью уравновешивается образцовой. (например, весы Фемиды, взвешивание драгоценных металлов)

- компенсационный – метод, при котором действие измеряемой величины полностью компенсируется образцовой;

- мостовой метод – это компенсационный метод с использованием принципа измерений, реализуемого посредством моста Уитстона (1833 г.):

Рис. Мостовой метод

Измерительный мост позволяет определить значение одного из четырех сопротивлений, если три известны.

Т.е.: обозначим неизвестное сопротивление - R  , а образцовое сопротивление, значение которого известно с высокой точностью - R

, а образцовое сопротивление, значение которого известно с высокой точностью - R  . Эти сопротивления образуют делитель напряжения.

. Эти сопротивления образуют делитель напряжения.

Второй делитель образован сопротивлениями R  и R

и R  плеч моста. Изменяя отношение плеч моста b = R

плеч моста. Изменяя отношение плеч моста b = R

/R

/R  , уравниванием отношение противоположно лежащих сопротивлений Rx/RN. В итоге рабочее напряжение между обоими делителями делится одинаково, потенциалы в точках подключения измерительного прибора ja и jb будут иметь равные значения. В этом случае ток через измерительный прибор отсутствует, мост уравновешен, значение неизвестного сопротивления равно R

, уравниванием отношение противоположно лежащих сопротивлений Rx/RN. В итоге рабочее напряжение между обоими делителями делится одинаково, потенциалы в точках подключения измерительного прибора ja и jb будут иметь равные значения. В этом случае ток через измерительный прибор отсутствует, мост уравновешен, значение неизвестного сопротивления равно R  = b R

= b R  .

.

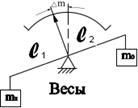

b. Дифференциальный метод – метод, при котором измеряется разница между измеряемой величиной и близкой ей по значению известной, эталонной. Этот метод используется, когда практическое значение имеет отклонение измеряемой величины от некоторого значения. (например, весы в магазине)

c. Метод замещения – метод, при котором действие измеряемой величины замещается образцовой (например - Взвешивание с поочередным помещением измеряемой массы и гирь на одну и ту же чашку весов и сравнение результатов (метод Борда))

9. Погрешности измерений. Классификация погрешностей по форме количественного выражения (абсолютная, относительная, приведенная).

Погрешность измерений - отклонение результата измерения от действительного значения измеряемой величины.

Классификация погрешностей измерения:

По форме количественного выражения:

- Абсолютная погрешность ∆ - разность между величиной, показываемой прибором, и действительным (истинным) значением величины.

D = Xизм – Хдейст;

Имеет размерность измеряемой величины. Высокой точности измерений соответствует малая погрешность. Абсолютная погрешность не может служить показателем точности или качества измерений. Например, измерение сопротивления в 10 Ом и 100 Ом может быть выполнено с одинаковой абсолютной погрешностью  Ом. Однако, качество первого измерения хуже второго.

Ом. Однако, качество первого измерения хуже второго.

2. Относительная погрешность d - это отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины.

или

или

Используется для оценки качества измерений. Например, при измерении сопротивлений в 10 и 100 Ом:  и

и  . Т.е. погрешность уменьшается с ростом измеряемой величины. Для оценки точности измерений служит показатель точности:

. Т.е. погрешность уменьшается с ростом измеряемой величины. Для оценки точности измерений служит показатель точности:  . Т.е. чем меньше относительная погрешность, тем выше качество измерений.

. Т.е. чем меньше относительная погрешность, тем выше качество измерений.

3. Приведенная погрешность - отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению измеряемой величины. Позволяет сравнивать различные устройства, измеряющие одну и ту же величину.

,

,

где х  - нормирующее значение измеряемой величины (например, конечное значение шкалы прибора).

- нормирующее значение измеряемой величины (например, конечное значение шкалы прибора).

10. Погрешности измерений. Классификация погрешностей по характеру появления погрешности (систематическая, случайная, грубые промахи).

По характеру (закономерности) проявления погрешности:

1. Систематическая погрешность D с – погрешность, которая может оставаться постоянной или закономерно изменяться при повторных измерениях одной и той же постоянной величины.

Причины возникновения:

- несовершенство метода измерения,

- неисправность средств измерения,

-влияние внешних условий измерений (температура, влажность, избыточное давление),

- несовершенство органов чувств наблюдателя.

Устраняется очередной поверкой прибора, установкой нуля, использованием стабилизированного источника питания и т.д. Характеризует правильность измерения.

2. Случайная погрешность  – погрешность, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при повторных измерениях одной и той же постоянной величины, проведенных с одинаковой тщательностью. Проявляются в виде некоторого разброса получаемых результатов, их закономерности можно выявить при больших количествах измерений (24), избежать их невозможно. Случайная погрешность уменьшается при увеличении количества измерений. Причиной появления:

– погрешность, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при повторных измерениях одной и той же постоянной величины, проведенных с одинаковой тщательностью. Проявляются в виде некоторого разброса получаемых результатов, их закономерности можно выявить при больших количествах измерений (24), избежать их невозможно. Случайная погрешность уменьшается при увеличении количества измерений. Причиной появления:

- нестабильность переходного сопротивления в контактах,

- трение в опорах,

- изменение освещенности,

- усталость глаз,

- неточность установки линейки,

- неточность установки начала отсчета,

-влияние магнитных и электрических промышленных помех.

Характеризует точность измерений.

Систематическая и случайная погрешности проявляются одновременно.

3. Грубые погрешности (промахи) – погрешности, которые проявляются, когда результат отдельного измерения резко отличается от результатов других измерений, выполненных при тех же условиях.

Причиной появления:

- ошибка оператора,

- неучтенные внешние воздействия (сильные кратковременные помехи, скачек влияющей величины, нарушение контакта).

Устранение: Грубые погрешности можно исключить из расчетов.

Если не учитывать промахи, абсолютная погрешность представляет собой сумму систематической и случайной составляющих:

.

.

11. Погрешности измерений. Классификация погрешностей по причинам возникновения (методическая, инструментальная, субъективная) и по характеру поведения измеряемой величины в процессе измерений.

По причинам возникновения:

1. Методическая погрешность - это погрешность, вызванная неточностью метода измерения или расчетной формулой, положенной в основу прибора.

2. Инструментальная (аппаратурная) погрешность - следствие недостатка конструкции прибора, несоблюдения технологии его изготовления, плохой регулировки и износа прибора. Уменьшают применением более точного прибора.

3. Субъективная (личная) погрешность - погрешность, зависящая от наблюдателя, возникает из-за отсутствия правильных навыков работы с приборами, несовершенства органов чувств, тренированности и невнимательности при измерениях. Исключают применением цифровых приборов и приборов с зеркальной системой отсчета.

По характеру поведения измеряемой величины в процессе измерений:

1. Статическая погрешность – возникает при измерении установившегося во времени значения измеряемой величины.

2. Динамическая погрешность – возникает при динамических измерениях, когда измеряемая физическая величина изменяется во времени. Причина появления состоит в несоответствии временных характеристик прибора и скорости изменения измеряемой величины.

12. Погрешности средств измерения: основная, дополнительная. Предел допускаемой основной погрешности.

По условиям эксплуатации средств измерений:

1. Основная погрешность – погрешность измерений прибора, работающего в нормальных условиях эксплуатации, оговоренных в регламентирующих документах (  , влажность 30-80%).

, влажность 30-80%).

Пределом допускаемой основной погрешности называется максимальная основная погрешность измерительного прибора, при которой он разрешен к применению.

Дополнительная погрешность - погрешность измерений прибора, вызванная отклонением условий эксплуатации от нормальных условий.

13. Погрешности средств измерения: аддитивная, мультипликативная, абсолютная. Предел абсолютной допускаемой погрешности.

Аддитивная погрешность (погрешность нуля) а – погрешность, не зависящая от чувствительности прибора и являющейся постоянной при всех значениях измеряемой величины в пределах диапазона измерений (трение в опорах, шумы, помехи, погрешность дискретизации).

Мультипликативная погрешность bх – погрешность, влияющая на чувствительность прибора и изменяющаяся пропорционально текущему значению измеряемой величины (погрешность в изготовлении RД, rШ, делителя).

Абсолютная погрешность прибора ∆п - разность между величиной, показываемой прибором, и действительным (истинным) значением величины.

Dп = Xп – Хдейст;

Предел допускаемой абсолютной основной погрешности устанавливают по формулам:

∆п = +-(а + bx) – при наличии мультипликативной погрешности;

∆п = +-а – при отсутствии мультипликативной погрешности,

где х – значение измеряемой величины, а,b – положительные числа.

14. Погрешности средств измерения: относительная, приведенная. Выбор нормирующего значения измеряемой величины.

Дата добавления: 2021-07-19; просмотров: 88; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!