Для самопроверки по курсу вспомогательные исторические дисциплины

ГУМАНИТАРНЫЙ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ И НАУЧНО – ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

КАФЕДРА НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ И КРАЕВЕДЕНИЯ

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. БЕЛИНСКОГО

Т.В.Юрина

Русская палеография. Геральдика.

Учебно – методическое пособие по курсу

(Материалы и методические рекомендации для подготовки к семинарским занятиям студентов исторического факультета, обучающихся по специальности «История» и направлению подготовки «Педагогическое образование», профиль подготовки «История»)

«ГУМНИЦ»

Пенза, 2012

Печатается по решению Ученого Совета и редакционно – издательского совета исторического факультета Пензенского педагогического университета им. В.Г.Белинского

Русская палеография. Геральдика. Учебно – методическое пособие по курсу Составитель : Т.В. Юрина. – Пенза: ГУМНИЦ, 2012. - с.

Методическое пособие содержит перечень тем семинарских занятий по русской палеографии, геральдике, дидактические материалы, список литературы к темам. Пособие предназначено для подготовки к семинарским занятиям студентов исторического факультета, обучающихся по специальности «История» и направлению подготовки «Педагогическое образование», профиль подготовки «История»)

Составитель: кандидат исторических наук, доцент Т.В. Юрина

© Исторический факультет ПГПУ им. В.Г. Белинского, 2012

|

|

|

© Гуманитарный учебно – методический и научно – издательский центр, 2012

© Т.В. Юрина

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПАЛЕОГРАФИИ:

1. Освоение методики поиска палеографических источников.

2. Описание семейных документов и других фамильных

раритетов, имеющих историческое значение:

а) описание свидетельств, дипломов, грамот, писем, открыток;

б) описание старинных газет, журналов и книг;

в) описание предметов быта (посуда, товары с этикетками, украшения, значки и награды);

г) описание предметов культа: иконы, кресты и т. д.

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ОНОМАСТИКЕ:

1. Ономастика как ВИД.

2. Антропология как один из основных разделов ономастики;

а) Классификация собственных имен в ономастике. Методы изучения исторических источников (антропонимическая индентификация, методы обработки этнонимических данных, методы топонимики).

б) Изучение значения собственных имен студентов аудитории.

3. Правила образования русских фамилий;

а) Изучение значения фамилий студентов аудитории.

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ГЕРАЛЬДИКЕ:

1. Цель и задачи формальной геральдики.

2. Основные элементы и принципы составления герба.

|

|

|

3. Разновидности форм гербового щита (готические и барочные).

4. Топография гербового щита:

а) деление гербового поля щита;

б) особенности геральдического изображения;

в) правила применения цветов в геральдике;

г) дополнительные элементы герба (шлемовая эмблема, намет, короны, щитодержатели, девизы, титло, бордюр и другие гербовые фигуры особых

значений);

д) закономерности гербовых изображений в геральдике;

е) составление семейных и личных гербов.

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО НУМИЗМАТИКЕ И БОНИСТИКЕ:

1. Освоение методики поиска нумизматических источников.

2. Освоение методики описания монет:

а) особенности описания иностранных монет;

б) особенности описания русских монет до 1917 г.;

в) специфика описания русских денежных знаков;

г) описание советских денежных знаков;

д) специфика описания современных российских знаков.

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ГЕНЕАЛОГИИ:

1. Методика генеалогического исследования:

а) оформление генеалогических данных в виде родословия:

- восходящие родословия;

- нисходящие родословия;

б) графическое оформление генеалогических данных:

- ранние родословия в виде человеческого тела;

- родословия в виде генеалогического древа. Анализ

|

|

|

и описание генеалогического древа студентов аудитории

2. Форма обобщения генеалогических сведений в виде таблиц:

а) источники генеалогии;

б) составление и описание генеалогической таблицы семьи.

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ХРОНОЛОГИИ:

1. История развития науки «хронология». Ее предмет.

2. Единицы счета, календари, элементы датировки, разновидности

летоисчисления.

3. Юлианский календарь и его предшественники. Григорианская реформа календаря.

4. Причины появления нескольких новогодних стилей в Средние века. Благовещенский и пасхальные стили.

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО МЕТРОЛОГИИ:

1. Меры Киевской Руси X - начала XII в. Меры длины, поверхности, сыпучих тел, жидкости, веса.

2. Меры Руси XII – XV в. Меры Московского государства конца XV – XVII в. Меры Российской империи XVIII – начала XX в.

3. Метрическая система мер. Становление и развитие системы государственного поверочного дела.

4. Меры и поверочное дело в СССР и Российской Федерации.

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО СФРАГИСТИКЕ:

1. Сфрагистика как ВИД. Её связь с другими ВИД.

2. Распространение печатей на Руси.

3. Печати в Российском государстве.

а) XVIII в. – 1917 гг.;

б) советский период;

|

|

|

в) современное состояние сфрагистики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ:

ПО ПАЛЕОГРАФИИ:

1. Абрамова Н.Г., Круглова Т. А Вспомогательные исторические дисциплины. Москва, «Академия», 2008.

2. Дьяконов И.М. Пиктография // БСЭ. 2-е изд. Т. 33. М., 1955.

2. Иванцев В.П. От рисунка до азбуки. Ростов-на-Дону, 1957.

3. Истрин В.А. Идеографическое письмо // БСЭ. 2-е изд.Т. 17. М., 1953.

4. Истрин В.А. Слоговое письмо // БСЭ. 2-е изд. Т. 39. М., 1956.

5. Истрин В.А. Развитие письма. М., 1961.

6. Меликишвили Г.А. Урартские клинообразные надписи// Вестник древней истории. 1953. № 1.

7. Петровский Н.С. Египетский язык. М., 1958.

8. Римский С.В. Вспомогательные исторические дисплины. Москва, «Высшая школа», 2006.

9. Спиркин А.Г. Происхождение языка и его роль в формировании мышления // Мышление и язык. М., 1957.

10. Тихомиров М.Н., Муравьев А.В. Русская палеография. М., 1966.

11. Фридрих И. Дешифровка забытых письменностей и языков: Пер. с нем. М., 1961.

ПО НУМИЗМАТИКЕ:

1. Абрамова Н.Г., Круглова Т. А Вспомогательные исторические дисциплины. Москва, «Академия», 2008.

2. Айзенберг И.П. Валютная система СССР. М., 1962.

3. Беляков А.С. Нумизматика // Введение в специальные исторические дисциплины. М.,1990. С. 81—146.

4. Дьячков А.Н., Узденников В.В. Монеты России и СССР.М., 1978.

5. Зварич В.В. Нумизматический словарь. Львов, 1976.

6. Кучеренко Э.И., Мошнягин Д.И. Нумизматика в школе. М., 1968.

7. Максимов М.М. Очерк о первой меди. М., 1976.

8. Максимов М.М. Очерк о серебре. М., 1977.

9. Максимов М.М. Очерк о золоте. М., 1977.

10. Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. М., 1958.

11. Муха М.В. Монетная политика Елизаветы Тюдор в последней четверти XVI в. // СВ. М., 1994. № 57.

12. Рябцевич В.Н. О чем рассказывают монеты. Минск,1977.

13. Северова М.Б. Советская нумизматика: Библиографический указатель 1961—1960 гг. Дополнения к указателю за 1917—1958 и 1959—1960 гг. // НИЭ. Т. 9. 1971.

14. Слепова Т.И. Развитие монетной чеканки Северной

15. Италии в XII—XIV вв. // Экономика, политика и культура в свете нумизматики. Л., 1982.

16. Соболева Н.А. Обращение пражского гроша в Центральной Европе // Славяно -германские культурные связи и отношения. М., 1969.

17. Спасский И.Г., Янин В.Л. Советская нумизматика:Библиографический указатель 1917—1958 гг. // НИЭ. Т. 2. 1960.

18. Спасский И.Г., Щукина Е.С. Медали и монеты Петровского времени. Л., 1974.

19. Стукалова Т.Ю. Монетная чеканка Амьена: граф, епископ, город (конец X — XII в.) // СВ. М., 1994. № 57.

20. Федоров-Давыдов Г.А. Монеты — свидетели прошлого. М., 1985.

21. Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. Словарь нумизмата/ Пер. с нем. М.Г. Арсеньева. 2-е изд. М., 1993.

22. Зеймаль Е.В. О современном этапе нумизматического источниковедения // Краткие тезисы докладов и сообщений научной конференции «Новое в советской нумизматике и нумизматическом музееведении». Л., 1987.

23. . Кропоткин Б.В. Топография кладов римских и ранневизантийских монет на территории СССР // Вестник древней истории. 1954. № 3.

24. Романов Б.А. Деньги и денежное хозяйство. История культуры Древней Руси. Т. 1. М.; Л., 1948.

25. Сотникова М.П. К вопросу о технике чеканки русских монет в XV в. // Краткие сообщения Института истории материальной культуры АН СССР. Вып. 66. М., 1956.

26. Спасский И.Г. Русская монетная система. Л., 1962.

27. Федоров-Давыдов Г.А. О болгарских гирьках из собрания Государственного музея Татарской АССР // Советская археология. М., 1957. № 1.Page 16

28. Янин В.Л. Денежновесовые системы русского Средневековья: домонгольский период. М., 1956.

ПО ГЕНЕАЛОГИИ:

1. Абрамова Н.Г., Круглова Т. А Вспомогательные исторические дисциплины. Москва, «Академия», 2008.

2. Аксенов А.И. Генеалогия // ВИ. 1972. № 10.

3. Бартоло ди Сассоферрато. Трактат о знаках и гербах/ Пер., вступ. ст. и коммент. А.П. Черных // СВ. М., 1989. Вып. 52.

4. Бычкова М.Е. Некоторые задачи генеалогического исследования // Вспомогательные исторические дисциплины. Л.,1983. Т. XIV.

5. . Бычкова М.Е. Генеалогия в советской исторической литературе // Вспомогательные исторические дисциплины. Л.,1976. Т. VII.

6. Дмитриева О.В. Генеалогия // Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990. С. 6—39.

7. Медушевская О.М. Историческая наука и генеалогия// ВИ. 1970. № 2.

8. Соболева Н.А. Некоторые аспекты методики генеалогических исследований в современной французской литературе // История и генеалогия. М., 1977.

ПО ГЕРАЛЬДИКЕ:

1. Абрамова Н.Г., Круглова Т. А Вспомогательные исторические дисциплины. Москва, «Академия», 2008.

2. Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. М., 1975.

3. Соболева Н.А. Российская городская и областная геральдика 18—19 вв. М., 1981.

4. Соколов В.А. Символы государственного суверенитета. Саратов, 1969.

5. Черных А.П. Геральдика // Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990. С. 40—80.

ПО МЕТРОЛОГИИ:

1. Абрамова Н.Г., Круглова Т. А Вспомогательные исторические дисциплины. Москва, «Академия», 2008.

2. Бойцов М.А. Историческая метрология // Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990. С. 147—173.

3. Каменцева Е.И. К истории создания образцовых мер сыпучих тел в первой половине XVIII в. // Археологический ежегодник за 1958 г. М., 1960.

4. Каменцева Е.И. Меры длины первой половины XVIII в.// История СССР. 1962. № 4.

5. Каменцева Е.И. Меры жидких тел в России во второй половине XVIII — начале XIX в. // Труды Московского государственного историко-архивного института. Т. 24, вып. 2. М., 1966.

6. Каменцева Е.И., Шостьин Н.А. Метрология // Советская историческая энциклопедия. Т. 8. М., 1966.

7. Хинц В. Мусульманские меры веса с переводом в метрическую систему. М., 1970.

ПО ХРОНОЛОГИИ:

1. Абрамова Н.Г., Круглова Т. А Вспомогательные исторические дисциплины. Москва, «Академия», 2008.

2. Володомонов Н.В. Календарь: Прошлое, настоящее, будущее. М., 1974.

3. Демидов В. Время, хранимое как драгоценность. М., 1977.

4. Ермолаев И.П. Историческая хронология. Казань., 1980.

5. Завельский Ф.С. Время и его измерение. М., 1977.

6. Каменцева Е.И. Хронология. М., 1982.

7. Климишин И.А. Календарь и хронология. М., 1981.

8. Пронштейн А.П. Хронология. Ростов-на Дону, 1973.

9. Селешников С.И. История календаря и хронология.М., 1972.

10. Сюзюмов М.Я. Хронология всеобщая. Свердловск, 1971.

11. Цыбульский В.В. Календарь и хронология стран мира.М., 1982.

ПО ОНОМАСТИКЕ:

1. Бессмертный Ю.Л. К демографическому изучению французской деревни IX в.: (Люди и имена) // Советская этнография. 1981. № 2. С. 51—67.

2. Бессмертный Ю.Л. Структура крестьянской семьи во франкской деревне IX в.: данные антропонимического анализа Сен-Жерменского политика // СВ. 1981. Вып. 44. С. 97—116.

3. Буданова В.П. Этнонимия племен Западной Европы: рубеж античности и Средневековья. М., 1989.

4. Историческая ономастика. М., 1977.

5. Каплан А.Б. Некоторые вопросы изучения французской средневековой антропонимии (историография и методика) // Европа в Средние века: экономика, политика, культура. М., 1972. С. 421—430.

6. Кузиков В.В. Топонимика немецкого языка. Уфа, 1985.

7. Левицкий Я.А. Города и городское ремесло в Англии в X—XII вв. М.; Л., 1960.

8. Назаренко А.В. Германские земли в европейских связях в IX—X вв. // СВ. 1990. Вып. 53.

9. Нейберт Г. Земельные собственники и землевладельцы «франкского», «алеманнского», «бургундского» и «баварского» происхождения в Италии (774—1000 гг.) // СВ. 1967.Вып. 30. С. 211—226.

10. Никонов В.А. Имя и общество. М., 1974.

11. Ономастика: Типология. Стратиграфия. М., 1988.

12. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. М., 1978.

13. Суперанская А.В. Что такое топонимика? М., 1986.

14. Филиппов И.С. Церковная вотчина в Провансе начала IX в. // СВ. 1980. Вып. 43. С. 191—206.

15. Хабургаев Г.А. Этнонимия «Повести временных лет». М., 1979.

16. Этническая топонимика. М., 1987.

|

|

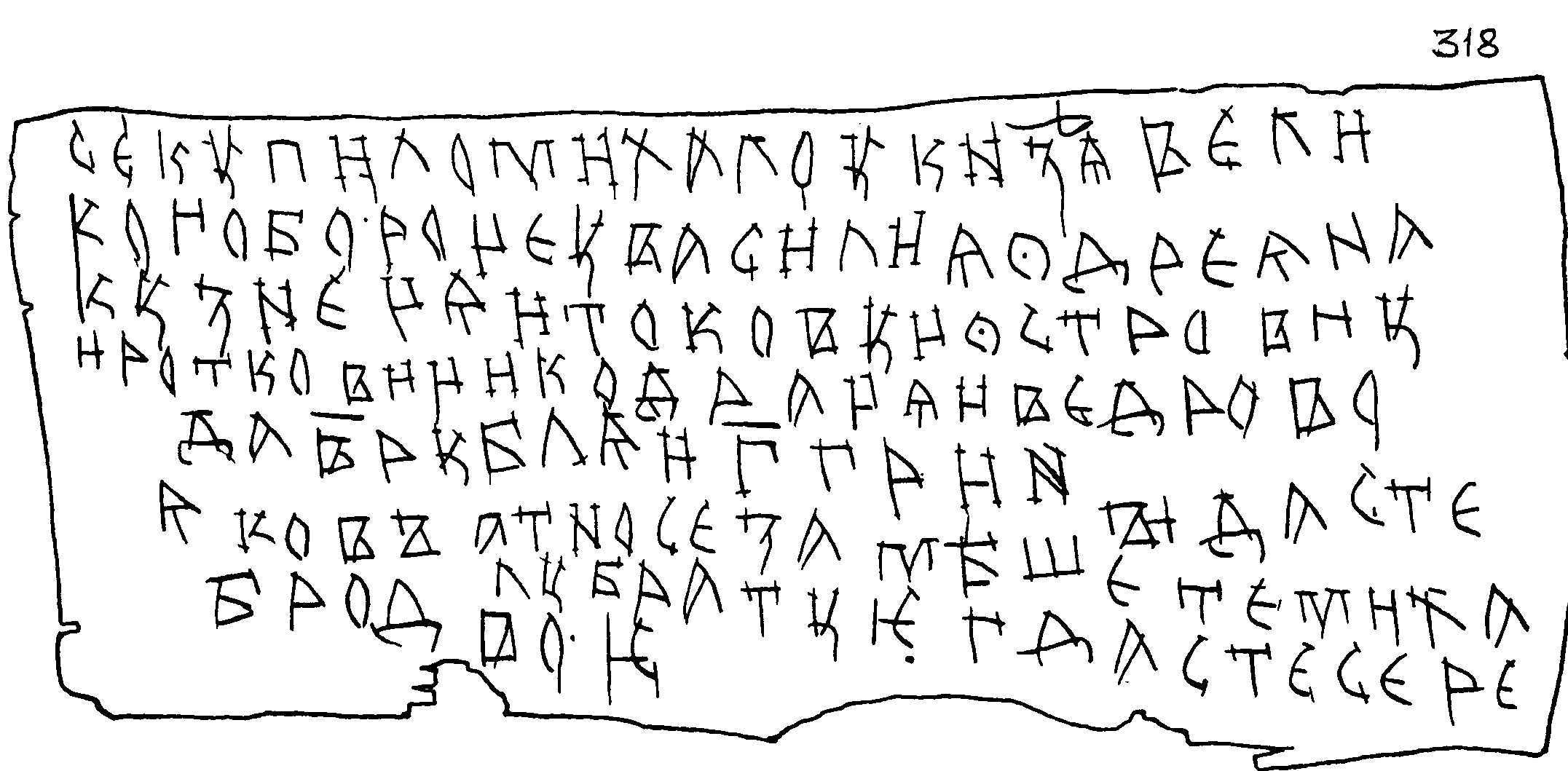

Новгородские берестяные грамоты

Грамота № 1

Задания:

1. Определите тип письма.

2. Проведите анализ документа.

3. Прочитайте в соответствии с правилами палеографии.

4. Поясните суть прочитанного.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Грамота № 2

Задания:

5. Определите тип письма.

6. Проведите анализ документа.

7. Прочитайте в соответствии с правилами палеографии.

8. Поясните суть прочитанного.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Грамота № 3

Задания:

9. Определите тип письма.

10. Проведите анализ документа.

11. Прочитайте в соответствии с правилами палеографии.

12. Поясните суть прочитанного.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦИФР И ПЕРЕВОД ДАТ

При чтении старых русских рукописей необходимо иметь в виду характер древнерусского цифрового обозначения и особенности хронологии. В старых рукописях до XVII века применялась система цифр, заимствованных из Византии, где для обозначения цифр использовались буквы алфавита. Таким образом, многие буквы имели как звуковое, так и числовое значение.

Числа от 11 до 19 обозначались соединением единиц с буквой, обозначающей 10. Однако, их порядок отличался от современного написания. Вначале писались единицы, а затем десятка.

Сочетание десятков с единицами (от 21 до 99) происходило современным порядком: вначале писались десятки, а затем единицы, т.е. так, как мы произносим.

Тысячи не обозначались особыми буквами. Для их обозначения изображался специальный знак - ×.

Не зная старой системы летоисчисления, невозможно точно установить дату написания документа. В Древней Руси до 1700 года летоисчисление велось не от «рождества Христова», а от «сотворения мира». Поэтому летописные памятники X – XVII веков датируются с учетом разницы между старым и новым летоисчислением, которое определяется в 5508 лет.

ГЕРАЛЬДИКА

Основные формы щитов

ГОРОДСКИЕ ГЕРБЫ

Париж Лондон Варшава Берлин Флоренция

ЛИЧНЫЙ (ФАМИЛЬНЫЙ) ГЕРБ

ТЕСТЫ

для самопроверки по курсу вспомогательные исторические дисциплины

Задания категории «А»

Предмет и метод вспомогательных исторических дисциплин.

1. Предметом исследования вспомогательных исторических дисциплин являются

1) исторические источники

2) вещественные источники

3) устные источники

2. Какие этапы включены в процесс работы с историческим источником

1) внешняя критика, внутренняя критика

2) внешняя критика, анализ

3) внутренняя критика, анализ

Дата добавления: 2021-07-19; просмотров: 612; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!