При движении по зараженной местности.

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) — наука о комфортном и травмобезопасном взаимодействии человека со средой обитания. Целью БЖД так же является снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации по вине человеческого фактора.

Три основные задачи БЖД:

1)Идентификация вида опасности с указанием её количественных характеристик и координат.

2)Защита от опасности на основе сопоставления затрат и выгод.

3)Ликвидация возможных опасностей, исходя из концентрации и остаточного риска, и ликвидация последствий воздействия опасности на человека.

«Безопасность жизнедеятельности» — это интегрированная дисциплина гуманитарно-технического направления, которая обобщает данные соответствующей научно-практической деятельности, формирует понятийно-категорийный, теоретический и методологический аппарат, необходимый для изучения в дальнейшем охраны труда, защиты окружающей среды, гражданской обороны и других дисциплин, которые изучают конкретные опасности и методы защиты от них.

2.Природные и техногенные катастрофы имеют разрушительную силу, а первые к тому же – непредсказуемый характер.

3. Основные положения учебной дисциплины БЖД:

1) С момента своего появления на Земле человек живет и действует в условиях постоянно изменяющихся потенциальных опасностей. Сказанное позволяет сформулировать аксиому о том, что деятельность человека потенциально опасна.

|

|

|

2) Реализуясь в пространстве и времени, опасности причиняют здоровью человека вред, который проявляется в нервных потрясениях, травмах, болезнях, инвалидных и летальных исходах. Следовательно, опасности — это то, что угрожает не только человеку, но и обществу, и государству в целом. Значит, профилактика опасностей и защита от них — актуальнейшая гуманитарная и социально-экономическая проблема, в решении которой государство не может не быть заинтересовано.

3) Обеспечение безопасности деятельности — приоритетная задача для личности, общества, государства. Абсолютной безопасности не бывает. Всегда существует некоторый остаточный риск. Под безопасностью понимается такой уровень опасности, с которым на данном этапе научного и экономического развития можно смириться. Безопасность — это приемлемый риск.

4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций решает вопросы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера с помощью комплекса мероприятий, обеспечивающий в мирое время защиту населения, территорий и окружающей среды, материальных и культурных ценностей государства. Объединяет в себя органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

|

|

|

Основные задачи РСЧС:

Разработка правовых и экономических норм, связанных с защитой населения

Подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций

Оценка и ликвидация социально-экономических последствий ЧС

Надзор и контроль в сфере защиты населения и террриторий от чрезвычайных ситуаций

Международное сотрудничество в области защиты населения и территорий

Ликвидация ЧС

5. Предупреждение чрезвычайных ситуаций — это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций включает:

1)мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

|

|

|

2)рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом природной и техногенной безопасности;

3)предотвращение в возможных пределах некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путём систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

4)предотвращение аварий и техногенных катастроф путём повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надёжности оборудования;

5)разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

6)подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

7)декларирование промышленной безопасности;

8)лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

9)страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

10)проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

11)государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

|

|

|

12)информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

13)подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций — это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизней и сохранение здоровья людей, снижение ущерба природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы проводятся в целях поиска и деблокирования пострадавших, оказания им медицинской помощи и эвакуации в лечебные учреждения.

6. Режимы функционирования РСЧС

В зависимости от обстановки, масштабов прогнозируемой или возникшей ЧС природного и техногенного характера решением соответствующего руководителя органа исполнительной власти в пределах соответствующей конкретной территории устанавливаются следующие режимы функционирования РСЧС:

№ 1. Режим повседневной деятельности - при нормальной производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической (бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановке, при отсутствии эпидемий, эпизоотии, эпифитотий и пожаров.

Мероприятия:

наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях;

планирование и выполнение целевых и научно-технических программ и мер по предотвращению ЧС природного и техногенного характера, обеспечению безопасности и защиты населения, сокращению возможных потерь и ущерба, а также по повышению устойчивости функционирования промышленных объектов и отраслей экономики в ЧС природного и техногенного характера;

создание и поддержание в готовности сил и средств ликвидации последствий ЧС;

совершенствование подготовки органов управления по делам ГОЧС, сил и средств к действиям в ЧС природного и техногенного характера, организация обучения населения способам защиты и действиям при этих ситуациях;

создание и пополнение резервов финансовых и материально-технических ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера;

осуществление целевых видов страхования;

участие в проведении заблаговременных мероприятий по подготовке к ведению ГО.

Управление осуществляется из пунктов постоянного расположения органов повседневного управления.

№ 2. режим повышенной готовности - при ухудшении производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической (бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановки, при получении прогноза о возможности возникновения ЧС.

Мероприятия:

формирование при необходимости оперативных групп для выявления причин ухудшения обстановки непосредственно в районе возможной ЧС, выработка предложений по ее нормализации;

усиление дежурно-диспетчерских служб;

усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях, прогнозирование возможности возникновения ЧС природного и техногенного характера и их масштабов;

принятие мер по защите населения и окружающей природной среды, по обеспечению устойчивости функционирования промышленных объектов в ЧС;

приведение в состояние готовности сил и средств, уточнение планов их действий и выдвижение при необходимости в предполагаемый район действий.

Управление осуществляется из пунктов постоянного расположения органов повседневного управления и (при необходимости) из вспомогательных пунктов управления (подвижных и стационарных).

№ 3. режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и во время ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

Мероприятия:

выдвижение оперативных групп в район ЧС;

разведка зоны ЧС;

уточнение решения по ликвидации ЧС;

организация ликвидации ЧС, защиты населения и территорий, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, эвакуация населения;

организация работ по обеспечению устойчивого функционирования отраслей экономики и промышленных объектов, первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения, оказанию экстренной медицинской помощи, проведению других неотложных мероприятий;

непрерывный контроль за состоянием окружающей природной среды в районе ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и прилегающих к ним территориях.

7. Сущность концепции приемлемого (допустимого) риска заключается в стремлении создать такую малую опасность, которую воспринимает общество в настоящее время, исходя из уровня жизни, социально-политического и экономического положения, развития науки и техники.

Приемлемый риск объединяет технические, экономические, социальные и политические аспекты и является определенным компромиссом между уровнем безопасности и возможностями ее достижения. Размер приемлемого риска можно определить, используя затратный механизм, который позволяет распределить затраты общества на достижение заданного уровня безопасности между природной, техногенной и социальной сферами.

8. При определении риска существует четыре разных подхода.

1)инженерный – опирается на статистику поломок и аварий, на вероятностный анализ безопасности (ВАБ): построение и расчет так называемых деревьев событий и деревьев отказов.

С помощью первых предсказывают, во что может развиться тот или иной отказ техники. Исследователь прогнозирует различные сценарии развития опасной ситуации, начиная от исходного события – отказа того или иного элемента системы. В этом случае используется прямая (индуктивная) логика – от частного к общему.

Деревья отказов, наоборот, помогают проследить все причины, которые способны вызвать какое-то нежелательное явление. При этом аварийная ситуация в исследуемой системе является венчающим событием, так как прослеживаются все возможные логические цепочки взаимосвязанных событий, которые могут к нему привести. В этом варианте полученные результаты основываются на обратной (дедуктивной) логике – от общего к частному. Когда деревья построены, рассчитывается вероятность реализации каждого из сценариев (каждой ветви), а затем – общая вероятность аварии на объекте. Эти методы будут рассмотрены подробно в последующих разделах.

2)Модельный – построение моделей воздействия вредных факторов на человека и окружающую среду. Эти модели могут описывать как последствия обычной работы предприятий, так и ущерб от аварий на них.

3)Экспертный – вероятности различных событий, связи между ними и последствия аварий определяют не вычислениями, а опросом опытных экспертов. Особенно эффективно используется в тех случаях, когда для двух первых мало надежных данных.

4)Социологический – исследуется отношение населения к разным видам риска, например, с помощью социологических опросов.

9. Риск , как уже отмечалось , может измеряться в абсолютных и относительных величинах . В абсолютном выражении риск может быть измерен величиной прогнозируемых потерь ( убытков) , а в относительном выражении он может быть определен как величина убытков , отнесенная к определенной базе . База может быть выбрана непосредственно самим предприятием . Это могут быть затраты на производство , стоимость основных производственных фондов , активы предприятия , прибыль , численность персонала и т.п. Основное требование в этом методе - все риски должны быть оценены одним способом .

На практике , определяя величину риска в абсолютном выражении , используют упрощенный подход . Его сущность заключается в том , что оценивается степень влияния риска на основные показатели работы предприятия . После этого делается вывод о целесообразности принятия данного риска и осуществления данного вида деятельности .

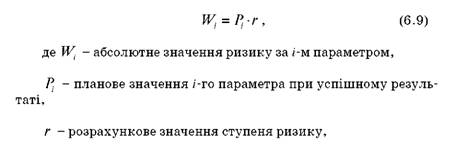

Расчет абсолютного значения риска ( абсолютного уровня потерь ) можно сделать по формуле :

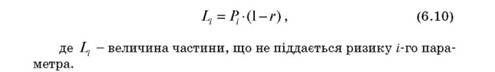

Аналогічно може бути зроблений розрахунок абсолютного рівня неризикової частини:

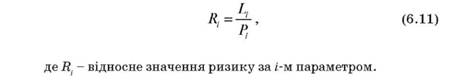

Розрахунок ризику у відносному вираженні може бути зроблений за формулою

10. Изучение опасностей в 3 стадии.

Стадия 1 - предварительный анализ опасностей, разбита на 3 этапа.

а) выявление источников опасностей (утечки, коррозия)

б) определение конкретных частей системы, которые могут вызвать эти

опасности (ёмкости, трубопроводы)

в) введение ограничения на анализ (исключаем землетрясения).

Стадия 2 - выявления последовательности опасных ситуаций, построение деревьев причин и опасностей.

Стадия 3 - анализ последствий аварии (отравление людей). В последующем, исходя из сопоставления затрат и выгод, разрабатываются и внедряются мероприятия по предотвращению аварий.

11. Системный анализ – это совокупность методических средств, используемых для подготовки и обоснования решений по сложным проблемам, в данном случае, безопасности.

Почему системный? Это объясняется тем, что предметом изучения (анализа) является функционирование сложной эргатической системы “человек – машина”, “человек – среда” или “человек – машина - окружающая среда”. Характерное свойство систем – их эмерджентность, т. е. наличие новых качеств (свойств), не присущих отдельным элементам системы.

Цель системного анализа безопасности состоит в том, чтобы выявить причины, влияющие на появление нежелательных событий, определить вероятность проявления опасности и разработать предупредительные мероприятия, уменьшающие ее.

Методологический статус такого анализа необычен: в нем переплетаются элементы теории и практики, строгие формализованные методы сочетаются с интуицией и личным опытом, с эвристическими приемами.

12. Причины и опасности образуют иерархические, цепные структуры, или системы. Графическое изображение таких зависимостей напоминает ветвящееся дерево, поэтому в литературе, анализирующей безопасность объектов, используются такие термины, как «дерево причин», «дерево отказов», «дерево событий» и др. В строящихся деревьях имеются ветви причин и ветви опасностей, что отражает диалектический характер причинно-следственных связей. Разделение этих ветвей нецелесообразно, а иногда и невозможно, поэтому полученные в процессе анализа безопасности объектов графические изображения называют «деревьями причин и опасностей».

Построение «деревьев» является эффективной процедурой выявления причин различных нежелательных событий (аварий, травм, пожаров, ДТП и т.п.). Границы ветвления определяются логической целесообразностью получения новых ветвей и определяют разрешающую способность дерева.

13. По сфере возникновения ЧС подразделяются на:

1. Техногенные (производственные).

2. Природные

3. Экологические (загрязнения окружающей среды).

14. По объектовому признаку и в зависимости от природы происхождения аварии и катастрофы подразделяются на 10 типов:

1) транспортные аварии и катастрофы;

2) пожары, взрывы, угрозы взрывов;

3) аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ;

4) аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ;

5) аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ;

6) внезапное обрушение зданий, сооружений;

7) аварии в электроэнергетических системах;

8) аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения;

9) аварии на очистных сооружениях;

10) гидродинамические аварии (прорывы шютин, дамб, шлюзов, перемычек).

15. Причин аварий и катастроф множество, но основными являются следующие:

нарушение трудовой и технологической дисциплины;

ошибки при проектировании;

ошибки при строительстве;

износ оборудования, зданий, сооружений;

результат стихийных бедствий.

16. По скорости распространения ЧС классифицируются по скорости распространения опасности, которая является важной составляющей факторов воздействия на человека и окружающую среду.

По скорости распространения опасности ЧС классифицируются на: внезапные (землетрясения); с быстро распространяющейся опасностью или стремительные, умеренные, плавные (эпидемии, загрязнение атмосферы). Медленные - длятся месяцы, годы (последствия антропогенной деятельности,"конфликт" городов с окружающей средой.)

17. В развитии ЧС можно выделить четыре характерных стадии:

1. Зарождение.

2. Инициирование.

3. Кульминация.

4. Затухание.

На стадии зарождения складываются условия, предпосылки будущей техногенной катастрофы, наблюдаются технические неисправности, сбои в работе оборудования и т.д. Это приводит к возникновению локальной аварии и в конце к катастрофе. Установить продолжительность стадии зарождения очень трудно. Она может длиться от нескольких лет до десятков лет.

Инициирование - это момент начала ЧС, который связан с воздействием тех или иных причин: локальный взрыв, отказ средств защиты, ошибка оператора и т.д. Это самая короткая стадия.

Кульминация ЧС - это момент, когда происходит высвобождение энергии или вещества, которое оказывает отрицательное воздействие на людей и окружающую среду. Эта стадия может продолжаться от нескольких часов до десятков дней.

Затухание - это стадия охватывает период от перекрытия или локализации ЧС до полной ликвидации прямых и косвенных последствий. Это самая длительная стадия, которая может продолжаться годы, десятилетия, столетия.

18. К основным поражающим факторам ЧС относятся следующие.

Ударная волна - возникает, например, при взрывах (взрывы котлов, газопродуктопроводов, опасных грузов), а также при воздействии сейсмических волн при землетрясении.

Ионизирующее излучение. Возникновение этого поражающего фактора возможно при авариях на АЭС, взрывах ядерных боеприпасов, при нарушении технологических процессов на производстве и техники безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения. При этом возможно облучение людей в момент возникновения ЧС и при заражении радиоактивными веществами (РВ) окружающей среды, при выбросе их в атмосферу.

Заражение окружающей среды сильнодействующими ядовитыми и боевыми отравляющими веществами (СДЯВ).Это может иметь место при авариях на производстве, железнодорожном транспорте, при ведении боевых действий, а также в быту.

Аэрогидродинамический фактор. Как правило, этот поражающий фактор возникает при таких стихийных бедствиях, как наводнения, тайфуны и ураганы, смерчи, обвалы, оползни, снежные лавины, ливни и т. п. В отдельных случаях (разрушение плотин, аварии на гидроэлектростанциях) этот фактор может иметь техногенное происхождение.

Температурный фактор - воздействие высоких и низких температур, возникающих в отдельных экстремальных ситуациях (пожары на производстве, воздействие светового излучения, снежные завалы, катастрофы на море и ряд других критических ситуаций).

Заражение окружающей среды бактериальными средствами. Возникновение этого фактора возможно при грубых нарушениях санитарно-гигиенических правил эксплуатации объектов водоснабжения и канализации, режима работы отдельных учреждений, нарушении технологии в работе предприятий пищевой промышленности и в ряде других случаев.

Психоэмоциональное воздействие. На людей, находящихся в экстремальных условиях, наряду с другими поражающими факторами действуют и психотравмирующие обстоятельства, что может привести к нарушению психической деятельности, снижению работоспособности. Необходимо подчеркнуть, что психогенное воздействие экстремальных условий складывается не только из прямой угрозы жизни человека, но и опосредованной, т.е. связанной с ожиданием ее реализации.

Как уже отмечалось, неблагоприятное влияние поражающего фактора на человека и окружающую среду зависит не только от его интенсивности, но и от продолжительности воздействия.

19. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях проводятся для заблаговременного принятия мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, смягчению их последствий, определению сил и средств, необходимых для ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Целью прогнозирования и оценки последствий обстановки чрезвычайных ситуаций является определение размеров зоны чрезвычайной ситуации, степени разрушения зданий и сооружений, а также потерь среди персонала объекта и населения.

Как правило, эта работа проводится в три этапа.

На первом этапе производится прогнозирование последствий наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемое для среднестатистических условий (среднегодовые метеоусловия; среднестатистическое распределение населения в домах, на улице, в транспорте, на работе и т.п.; средняя плотность населения и т.д.). Этот этап работы проводится до возникновения чрезвычайных ситуаций.

На втором этапе осуществляется прогнозирование последствий и оценка обстановки сразу же после возникновения источника чрезвычайных ситуаций по уточненным данным (время возникновения чрезвычайной ситуации, метеорологические условия на этот момент и т.д.).

На третьем этапе корректируются результаты прогнозирования и фактической обстановки по данным разведки, предшествующей проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

20. Основные факторы, влияющие на последствия ЧС:

- интенсивность воздействия поражающих факторов;

- размещение населенного пункта относительно очага воздействия;

- характеристика грунтов;

- конструктивные решения и прочностные свойства зданий и сооружений;

- плотность застройки и расселения людей в пределах населённого пункта;

- режим нахождения людей в зданиях в течение суток и в зоне риска в течение года.

21. ЧС природного характера – опасные геологические ( просадка земной поверхности ), метеорологические (буря , ураган , смерч , ливень , снегопад …), гидрологические явления ( наводнение …), деградация грунтов или недр , природные пожары ( лесные , торфяные ) , изменение состояния воздушного бассейна, инфекционная заболеваемость людей , сельскохозяйственных животных , массовое поражение сельскохозяйственных растений и лесных массивов болезнями или вредите6лями , изменения состояния водных ресурсов и биосферы.

Общими признаками ЧС являются:

- наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий их

- жизнедеятельности;

- причинение экономического ущерба;

- значительное ухудшение окружающей среды.

Виды природных ЧС:

Космогенная

Геофизическая

Геологическая (экзогенная геологическая)

Метеорологическая

Гидрометеорологическая

Морская гидрологическая

Гидрологическая

Природные пожары

22. Стихийные бедствия по природе происхождения весьма разнообразны. Несмотря на это стихийные бедствия природного происхождения имеют некоторые общие закономерности. Вот некоторые из них:

Первая закономерность природных опасностей состоит в том, что они никогда полностью не могут быть ликвидированы. Это связано с тем, что человечество постоянно использует окружающую среду в качестве источника своего существования и развития.

Вторая закономерность природных опасностей выявляется при анализе развития географической системы: общее число экстремальных событий, ведущих к возникновению стихийных бедствий, постоянно увеличивается. При этом растет разрушительная сила и интенсивность большинства стихийных бедствий, а также число жертв, моральный и материальный ущербы.

Третья закономерность связана со второй и проявляется во всевозрастающей «общей чувствительности» мирового сообщества к стихийным бедствиям. Рост «чувствительности» подразумевает выделение сообществом все большего числа ресурсов на подготовку и проведение различных глобальных организационных и технических мероприятий, а также на изготовление и строительство защитных приспособлений и сооружений.

Четвертая закономерность позволяет выявить основные общие факторы, без которых нельзя надежно прогнозировать материальный ущерб и число жертв при любых стихийных бедствиях. К ним относят: исторические и социальные условия в обществе, сложившиеся к моменту прогноза; уровень экономического развития и географическое положение районов бедствия; определяющие условия землепользования и их перспективы; возможность негативного сочетания с другими природными процессами и т.п.

Пятая закономерность заключается в том, что для любых видов стихийных бедствий может быть установлена пространственная приуроченность.

Шестая закономерность позволяет связать силу и интенсивность стихийного бедствия с его частотой и повторяемостью: чем больше интенсивность стихийного бедствия, тем реже оно повторяется с той же силой.

23. К геофизическим опасным явлениям относятся землетрясения и извержения вулканов.

Землетрясения подразделяют по их происхождению на: тектонические,вулканические,обвальные,наведённые,связанные с ударами космических тел о Землю,моретрясения.

Наиболее типичные последствия землетрясений:опасные геологические явления;цунами, сейши, наводнения;пожары;паника;травмирование и гибель людей;повреждение и разрушение зданий;выбросы радиоактивных, аварийно химически опасных и других вредных веществ;транспортные аварии и катастрофы;нарушение функционирования систем жизнеобеспечения.

24. Геологическая (экзогенная геологическая)

Оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, склоновый смыв, просадка лессовых пород, просадка (обвалы) земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, курумы, пыльные бури.

25. Метеорологическая

Бури (9–11 баллов), ураганы (12–15 баллов), смерчи (торнадо), шквалы, вертикальные вихри (потоки

26. Морская гидрологическая

Тропические циклоны (тайфуны), цунами, сильное волнение (5 баллов и более), сильное колебание уровня моря, сильный тягун в портах, ранний ледяной покров или припай, напор льдов, интенсивный дрейф льдов, непроходимый (труднопроходимый лед), обледенение судов, отрыв прибрежных льдов.

27. Гидрологическая

Высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкие уровни воды, ранний ледостав и преждевременное появление льда на судоходных водоемах и реках, повышение уровня грунтовых вод (подтопление).

28. Природные пожары

Лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.

29. Транспортные аварии (катастрофы)

Аварии грузовых железнодорожных поездов, аварии пассажирских поездов, поездов метрополитена, аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах (крупные автодорожные катастрофы), аварии транспорта на мостах, в туннелях и железнодорожных переездах, аварии на магистральных трубопроводах, аварии грузовых судов (на море и реках), аварии (катастрофы) пассажирских судов (на море и реках), аварии (катастрофы) подводных судов, авиационные катастрофы в аэропортах и населенных пунктах, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, наземные аварии (катастрофы) ракетных космических комплексов, орбитальные аварии космических аппаратов

30. Пожары, взрывы, угроза взрывов

Пожары (взрывы) в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, пожары (взрывы) на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, пожары (взрывы) в шахтах, подземных и горных выработках, метрополитенах, пожары (взрывы) в зданиях, сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, пожары (взрывы) на химически опасных объектах, пожары (взрывы) на радиационно опасных объектах, обнаружение неразорвавшихся боеприпасов, утрата взрывчатых веществ (боеприпасов).

31. Пожаро- и взрывоопасные объекты (ПВОО) — предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определенных условиях способность к возгоранию или взрыву.

К ним прежде всего относятся производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также железнодорожный и трубопроводный транспорт как несущий основную нагрузку при доставке жидких, газообразных пожаро- и взрывоопасных грузов.

По взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности ПВОО подразделяются на пять категорий: А, Б, В, Г, Д. Особенно опасны объекты, относящиеся к категориям А, Б, В.

Категория А — нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия, трубопроводы, склады нефтепродуктов.

Категория Б — цехи приготовления и транспортировки угольной пыли, древесной муки, сахарной пудры, выбойные и размольные отделения мельниц.

Категория В — деревообрабатывающие, столярные, модельные, лесопильные производства.

Категория Г — склады и предприятия, связанные с переработкой и хранением несгораемых веществ в горячем состоянии, а также со сжиганием твердого, жидкого или газообразного топлива.

Категория Д — склады и предприятия по хранению несгораемых веществ и материалов в холодном состоянии, например мясных, рыбных и других продуктов.

Все строительные материалы и конструкции из них подразделяются на три группы: несгораемые, трудносгораемые и сгораемые.

Несгораемые — это материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются.

Трудносгораемые — это материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры с трудом воспламеняются, тлеют или обугливаются и продолжают гореть при наличии источника огня.

Сгораемые — это материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры воспламеняются или тлеют и продолжают гореть и тлеть после удаления источника огня.

Пожары на крупных промышленных предприятиях и в населенных пунктах подразделяются на отдельные и массовые. Отдельные — пожары в здании или сооружении.

Массовые — совокупность отдельных пожаров, охвативших более 25% зданий. Сильные пожары при определенных условиях могут перейти в огненный шторм.

32. Индустриальные (пожары на заводах, фабриках и хранилищах).

Бытовые пожары (пожары в жилых домах и на объектах культурно-бытового назначения).

Природные пожары (лесные, степные, торфяные и ландшафтные пожары).

33. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОВ

По внешним признакам горения пожары подразделяют на наружные, внутренние, одновременно наружные и внутренние, открытые и скрытые.

К наружным относят пожары, у которых признаки горения (пламя, дым) можно установить визуально. Такие пожары бывают при горении зданий и их конструкций, угля, торфа и других материальных ценностей, размещенных на открытых складских площадках; при горении нефтепродуктов в резервуарах, на отрытых технологических л установках и эстакадах; лесных массивов, торфяных полей, зерновых культур и др. Наружные пожары всегда бывают открытыми.

К внутренним относит пожары, которые возникают и развиваются внутри зданий. Они могут быть открытыми и скрытыми.

При открытых пожарах признаки горения можно установить осмотром помещений (например, при горении имущества в зданиях, различного назначения; оборудования и материалов ь производственных цехах, перегородок, полов, покрытий и т. д.).

У скрытых пожаров горение протекает в пустотах строительных конструкций, вентиляционных шахтах и каналах, внутри торфяной залежи. При этом признаками горения бывают выход дыма через щели, изменение цвета штукатурки, нагретость конструкций. Огонь бывает виден при вскрытии или разработке штабелей н конструкций.

С изменением обстановки изменяется и вид пожара. Так. при развитии пожара в здании скрытое внутреннее горение может перейти в открытое внутреннее, а внутреннее — в наружное, и наоборот.

Пожары различают и по месту возникновения- Они бывают в зданиях, сооружениях, на открытых площадках складов и на сгораемых массивах (лесных, стенных, торфяных, а также на хлебных полях).

Пожары на промышленных предприятиях и в населенных пунктах могут быть отдельные (в здании или сооружении) и массовое (совокупность отдельных пожаров, охватывающих более 90% зданий комплексной застройки).

34. Причинами взрывов сосудов с газами и парами под давлением являются:

- нарушения целостности корпуса из-за поломки какого-либо узла, повреждения или коррозии при неправильной эксплуатации;

- перегрев сосуда за счет нарушений в электрообогреве или режиме работы топочного устройства (в этом случае давление внутри сосуда повышается, а прочность корпуса понижается до состояния, при котором происходит ею повреждение);

- взрыв сосуда при превышении допустимого давления.

35. Бурное развитие химической промышленности, внедрение химических технологий в отрасли народного хозяйства и в сферу быта создают химическое загрязнения окружающей среды и серьезную угрозу здоровью населения, приводят к значительным экономическим потерям (заболевания и гибель животных, экологически связанных с человеком, например рыб, ухудшение пищевых свойств сельскохозяйственных растений и т.п.).

Выхлопные газы автомобилей – на 1 т сжигаемого горючего содержат 12-24 кг оксидов азота, от 0,3 до 5 кг аммиака и углеводородов, до 4-5% оксида углерода.

Один реактивный самолет оставляет после взлета и при посадке ядовитый шлейф, равный по объему выхлопным газам 7 тыс. автомашин.

Ядовитые вещества из воздуха и почвы постоянно проникают в реки и озера, где сохраняются в течение многих лет и оказывают вредное влияние на людей.

Наибольшую опасность загрязнения окружающей среды представляют предприятия, производящие химические вещества, а также предприятия, в технологическом процессе которых эти вещества используются.

В настоящее время в мире производится более 1 млн. наименований химических веществ, 600 тыс. из которых имеют широкое применение.

В связи с ростом химического производства увеличивается и вероятность аварий, связанных с неконтролируемым выбросом ядовитых химических веществ в окружающую среду.

36. 2. По степени воздействия на организм человека химические вещества делятся на 4 класса:

1-класс. Чрезвычайно опасные:

соединения ртути, свинца, кадмия, цинка;

цианистый водород, синильная кислота и ее соли, нитриты;

соединения фосфора;

галогеноводороды: водород хлористый, водород фтористый, водород бромистый;

хлориды: этиленхлоргидрин, этилхлоргидрит;

некоторые другие соединения: фосген, оксид этилена.

2 класс. Высоко опасные:

минеральные и органические кислоты: серная, азотная, соляная;

щелочи: аммиак, едкий натрий;

серосодержащие соединения: сульфиды, сероуглерод;

некоторые спирты и альдегиды кислот: формальдегид, метиловый спирт;

органические и неорганические нитро- и аминосоединения: анилин, нитробензол;

фенолы, крезолы и их производные.

3 класс. Умеренно опасные. относятся все остальные химические соединения.

4 класс. Малоопасные.

37. Радиационной аварией называется выход из строя энергетической установки, сопровождающийся выбросом радиоактивных веществ или излучения за пределы допустимой территории в количестве, превышающем предельное значение.

Существует 7 классов аварий:

7 класс - глобальная ( разрушение активной зоны, значительный выброс радиоактивных веществ, угроза населению более чем 1-ой страны )

6 класс ( разрушение активной зоны и выброс радиоактивных веществ; эвакуация населения в зоне радиусом 25 км. )

5 класс - авария с риском для окружающей среды ( выброс радиоактивных веществ, необходимость защитных мер для населения )

4 класс - авария в пределах А.С. ( нарушение активной зоны и облучение персонала, вызывающее острые лучевые заболевания )

3 класс - тяжелое происшествие ( выход из строя оборудования, сопровождающийся высоким уровнем радиации; переоблучение персонала )

2 класс - происшествие средней тяжести ( выход из строя оборудования, создающий угрозу гибели населения )

1 класс ( неполадки в системе, не создающие угрозы ).

38. 1. космическое излучение;

2. излучение от рассеянных в земной коре, воздухе и других объектах внешней среды природных радионуклидов;

3. излучение от искусственных (техногенных) радионуклидов.

39. Доза облучения от ядерного реактора зависит от времени и расстояния. Чем дальше человек живет от атомной электростанции, тем меньшую дозу он получает. Каждый реактор выбрасывает в окружающую среду целый ряд радионуклидов с разными периодами полураспада. Большинство радионуклидов распадается быстро и поэтому имеет лишь местное значение. Однако некоторые из них живут довольно долго и могут распространяться по всему земному шару, а определенная часть изотопов остается в окружающей среде практически вечно. При этом различные радионуклиды ведут себя по-разному: одни распространяются в окружающей среде быстро, другие - чрезвычайно медленно.

Ядерные реакторы работают на ядерном топливе. Примерно половина всей урановой руды добывается открытым способом, а другая половина - шахтным. Добытую руду везут на обогатительную фабрику, обычно расположенную неподалеку. И рудники, и обогатительные фабрики служат источником загрязнения окружающей среды радиоактивными веществами. Если рассматривать лишь непродолжительные периоды времени, то можно считать, что почти все загрязнение связано с местами добычи урановой руды. Обогатительные же фабрики создают проблему долговременного загрязнения: в процессе переработки руды образуется огромное количество отходов - «хвостов». Например, вблизи действующих обогатительных фабрик в Северной Америке скопилось уже 120 млн т отходов, и если положение не изменится, к концу века их количество возрастет до 500 млн т.

Эти отходы будут оставаться радиоактивными в течение миллионов лет. Таким образом, отходы являются главным долгоживущим источником облучения населения, связанным с атомной энергетикой. Однако их вклад в облучение можно уменьшить, если отвалы заасфальтировать или покрыть их поливинилхлоридом. Конечно, покрытие необходимо будет регулярно менять.

Урановый концентрат, поступающий с обогатительной фабрики, подвергается дальнейшей переработки и очистке и на специальных заводах превращается в ядерное топливо. В результате такой переработки образуются газообразные и жидкие радиоактивные отходы, однако дозы облучения от них намного меньше, чем на других стадиях получения ядерного топлива.

40. INES, уровень 1: АНОМАЛИЯ (незначительная для безопасности). Это инцидент с

отклонением от разрешенного режима эксплуатации, но без значительных нарушений мер

обеспечения безопасности, значительного распространения радиоактивного загрязнения или

переоблучения работников. Он может быть связан с отказом оборудования, ошибкой человека

или несоответствием регламенту эксплуатации.

INES, уровень 2: ИНЦИДЕНТ. Он соответствует одному или нескольким критериям:

инцидент с серьезными отказами элементов обеспечения безопасности, не влекущими

за собой неработоспособность системы в целом;

инцидент, в результате которого кто-либо из персонала получает дозу, превышающую

установленный годовой предел;

инцидент, приводящий к значительному распространению радиоактивности в зонах

установки, в которых это не предусмотрено по проекту.

Таким образом, инцидент это событие со значительными нарушениями мер обеспечения

безопасности, которое требует осуществления корректирующих действий, но при сохранении

достаточной глубокоэшелонированной защиты.

INES, уровень 3: СЕРЬЕЗНЫЙ ИНЦИДЕНТ. Он соответствует одному или нескольким

критериям:

выход радиоактивности во внешнюю среду выше разрешенных пределов, облучение

населения вне площадки ниже допустимого предела — порядка десятых долей мЗв.

Не исключено, что при таком выходе радиоактивности не понадобятся меры защиты

вне площадки;

инцидент, приведший к серьезному распространению радиоактивности на площадке и

облучению персонала с серьезными последствиями. Это, например, радиоактивное

загрязнение в размере нескольких тысяч ТБк в пределах контролируемой зоны, где

это радиоактивное загрязнение может быть ликвидировано;

инцидент, в результате которого при некоторых дополнительных нарушениях отказ

системы безопасности в целом привел бы к аварийным состояниям.

Таким образом, событие уровня 3 это фактически авария, при которой только

последний эшелон (уровень) глубокоэшелонированной защиты продолжает функционировать

и/или происходит значительное распространение радиоактивного загрязнения на площадке или

проявляются детерминированные эффекты у работников, и/или незначительный выброс

радиоактивного материала за пределами площадки (т.е. доза облучения критической группы

населения составляет величину порядка десятых долей мЗв).

INES, уровень 4: АВАРИЯ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО РИСКА ЗА ПРЕДЕЛАМИ

ПЛОЩАДКИ. Он соответствует одному или нескольким критериям:

незначительный выброс радиоактивности во внешнюю среду, облучение населения

вне площадки в пределах нескольких мЗв. При таком выходе радиоактивности

потребность в защитных действиях вне площадки маловероятна, за исключением

локального контроля продуктов питания;

серьезное повреждение активной зоны и физических барьеров, связанное с большими

восстановительными работами на площадке, и подобные события вне реактора;

переоблучение одного или нескольких работников с высокой вероятностью смерти.

INES, уровень 5: АВАРИЯ С РИСКОМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПЛОIЦAДКИ. Он

соответствует одному или нескольким критериям:

ограниченный выброс радиоактивных веществ во внешнюю среду в количественном

эквиваленте радиоактивности от сотен до тысяч ТБк йода-131. Вне площадки может

потребоваться частичное осуществление контрмер, предусмотренных планами

аварийных мероприятий, с целью уменьшения возможного ущерба для здоровья

населения;

тяжелое повреждение активной зоны и физических барьеров, большой пожар или

взрыв с выходом значительных количеств радиоактивности в пределах площадки.

Например, авария на АЭС "Три-Майл-Айленд" (США, 1979 год, тяжелое повреждение

установки). 5

INES, уровень 6: СЕРЬЕЗНАЯ АВАРИЯ. Значительный выброс во внешнюю среду

радиоактивных материалов в количественном эквиваленте от тысяч до десятков тысяч ТБк

йода-131. Вне площадки требуется полномасштабное применение аварийных мероприятий и

мер по защите населения.

Авария уровня 6 произошла в СССР в 1957 году и известна как Кыштымская авария

(Производственное объединение «Маяк», г. Озерск Челябинской области). Произошел взрыв

емкости с продуктами деления. Около 90% выброшенных радиоактивных материалов, в

основном cтpoнция-90 (период полураспада cтpoнция-90 составляет 30 лет), выпали в пределах

территории завода. 10% загрязнили местность вне площадки. В общей сложности это

соответствовало 20 миллионам Кюри — около трети рассеянного в Чернобыле. Несколько

десятков тысяч жителей на6людались у эпидемиологов. Какого-либо ущерба для их здоровья

выявлено не было.

INES, уровень 7: ТЯЖЕЛАЯ АВАРИЯ.

Авария этого уровня связана с выбросом во внешнюю среду большей части

радиоактивного материала из активной зоны реактора. Такой выброс представляет смесь

короткоживущих и долгоживущих радиоактивных продуктов деления в количественном

эквиваленте, значительно превышающем десятки тысяч ТБк йода-131. Подобная

радиоактивность может вызвать серьезные последствия для населения с последующим

ухудшением здоровья людей на обширной территории и долговременные последствия для

окружающей среды.

Единственная авария уровня 7 — катастрофа в Чернобыле в 1986 г.

41. При оповещении об аварии с выбросом радиоактивных веществ.

Как только стало известно об опасности радиоактивного загрязнения, надо немедленно надеть противогаз на себя, на детей, а маленьких (до 1,5 лет) поместить в КЗД (камеру защитную детскую), можно надеть респиратор, при их наличии дома, а при их отсутствии противопыльную тканевую маску или ватно-марлевую повязку и следовать в защитное сооружение (убежище, ПРУ, подвал).

При эвакуации.

При эвакуации из опасной зоны. На этот случай необходимо всем иметь респираторы или хотя бы ватно-марлевые повязки, а также аптечку индивидуальную АИ-2 с препаратами, ослабляющими действие радиации (радиопротекторами).

Противопыльная тканевая маска и ватно-марлевая повязка обладают несколько меньшими защитными свойствами, но все же в значительной мере защищают человека.

Чтобы избежать поражения кожных покровов, надо использовать плащи с капюшонами, накидки, комбинезоны, резиновую обувь, перчатки.

При нахождении в доме.

Если защитное сооружение где-то слишком далеко и у вас нет средств защиты органов дыхания, оставайтесь дома. Включите радио, телевизор, репродуктор радиотрансляции и слушайте сообщения и распоряжения штаба по делам ГО и ЧС или местных органов власти. Тем временем закройте окна, двери, зашторьте их плотной тканью или одеялом. Закройте вентиляционные люки, отдушины, заклейте щели в оконных рамах. Уберите продукты в холодильник или другие надежные для защиты места. Создайте запас воды. Проинформируйте соседей об услышанном вами сообщении.

При движении по зараженной местности.

При нахождении населения во время ядерного взрыва вне убежищ (укрытий), к примеру на открытой местности или на улице, в целях защиты следует использовать ближайшие естественные укрытия. Если таких укрытий нет, надо повернуться к взрыву спиной, лечь на землю лицом вниз, руки спрятать под себя; через 15 – 20 с после взрыва, когда пройдет ударная волна, встать и немедленно надеть противогаз, респиратор или какое-либо другое средство защиты органов дыхания, вплоть до того, что закрыть рот и нос платком, шарфом или плотным материалом в целях исключения попадания внутрь организма радиоактивных веществ, поражающее действие которых момент быть значительным и в течение длительного времени, поскольку выделение их из организма происходит медленно; затем стряхнуть осевшую на одежду и обувь пыль, надеть имеющиеся средства защиты кожи (использовать надетые одежду и обувь в качестве средств защиты) и выйти из очага поражения или укрыться в ближайшем защитном сооружении.

42. ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ – это чрезвычайное событие, связанное с выходом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части, и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопления обширных территорий. К основным потенциально опасным гидротехническим сооружениям относятся плотины, водозаборные и водосборные сооружения (шлюзы).

Во́дные ресу́рсы — поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы[1]. В более широком смысле — во́ды в жидком, твёрдом и газообразном состоянии и их распределение на Земле.

43. Элементы техносферы создают техногенные опасности, возникающие при загрязнении окружающей среды различными отходами и потоками энергий. Зоны действия техногенных опасностей распространяются на регионы техносферы и примыкающие к ним природные зоны, на территории и помещения объектов экономики, на транспортные, городские и селитебные зоны. В отдельных случаях техногенные опасности проявляются на межрегиональном и глобальном уровнях.

44. Здоровье человека - это синтетическая категория, включающая в себя, кроме физиологической, нравственную, интеллектуальную и психическую составляющие. Отсюда в той или иной степени болен не только тот человек, кто имеет хроническое заболевание или физические дефекты, но и тот, кто отличается нравственной патологией, ослабленным интеллектом, неустойчивой психикой.

Здоровье человека есть опосредованный показатель состояния окружающей среды.

Качество окружающей среды в пределах КР определяют следующие экологические факторы, влияющие на здоровье человека:

- геофизические, в первую очередь климатические: атмосферное давление, определяемое высотой местности; сухость воздуха и высокая его естественная запыленность, объясняемая положением республики в зоне пустынь; резкие колебания температур (среднесуточные, сезонные, годовые); большая продолжительность солнечного сияния и напряженность солнечной радиации;

- геохимические: недостаток содержания йода в водных источниках и железа в почве; приуроченность к населенным пунктам обогатительных фабрик, связанных с добычей ртути, висмута, мышьяка, свинца;

- биотические: действие аллергенов, ядов растительного и животного происхождения; воздействие патогенных организмов; наличие полезных животных и растений.

На здоровье человека оказывают влияние природно-катастрофические процессы и явления: землетрясения, оползни, наводнения, засухи.

45. Охрана окружающей среды, или прикладная экология — комплекс мер, предназначенных для ограничения отрицательного влияния человеческой деятельности на природу.

46.1.Экономические механизмы природоохранной деятельности предприятий

Платежи за загрязнение окружающей среды

В настоящее время величину платы за загрязнение окружающей среды определяют издержки загрязнения, которые включают:

суммарные (текущие и капитальные) затраты предприятий на проведение природоохранных мероприятий (они отражаются в льготах при выплате платежей);

затраты региона по компенсациям отрицательных последствий загрязнения окружающей среды.

2.Экологический паспорт предприятия

Экологический (эколого-экономический) паспорт предприятия – это комплексный документ, содержащий характеристику взаимоотношений предприятия с окружающей средой.

3. Платежи за землепользование

4. Платежи за водопользование

5. Платежи за недра

6. Платежи за пользование лесными ресурсами

47. Экологическое право — особое комплексное образование, представляющее собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы.

48. Экономический механизм охраны окружающей среды имеет несколько составляющих элементов. Во-первых, пользование природными ресурсами является платным. Законодатель регламентирует порядок платежей за пользование землей, недрами, участками лесного фонда и другими природными ресурсами в виде налогов, арендной платы и иных форм, предусмотренных законом в зависимости от права на использование природного ресурса. Во-вторых, законом предусматривается порядок возмещения вреда окружающей среде и отдельным природным ресурсам - имущественная ответственность. В-третьих, административная ответственность предусматривает порядок оплаты штрафов и их сумму за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования. В-четвертых, законом предусмотрено также взимание неналоговых платежей, в частности платы за негативное воздействие на окружающую среду, которая не является также видом ответственности за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования.

Общие методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды содержатся и перечислены в ст. 14 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

К методам экономического регулирования в области охраны окружающей среды относятся:

§ разработка государственных прогнозов социально-экономического развития на основе экологических прогнозов;

§ разработка федеральных программ в области экологического развития Российской Федерации и целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов РФ;

§ разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды в целях предотвращения причинения вреда окружающей среде;

§ установление платы за негативное воздействие на окружающую среду;

§ установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов, лимитов на размещение отходов производства и потребления и другие виды негативного воздействия на окружающую среду;

49. Сегодня экологическую ситуацию в мире можно охарактеризовать как близкую к критической. Среди глобальных экологических проблем можно отметить следующие:

- уничтожены и продолжают уничтожаться тысячи видов растений и животных;

- в значительной мере истреблен лесной покров;

- стремительно сокращается имеющийся запас полезных ископаемых;

- мировой океан не только истощается в результате уничтожения живых организмов, но и перестает быть регулятором природных процессов;

- атмосфера во многих местах загрязнена до предельно допустимых размеров, а чистый воздух становится дефицитом;

- частично нарушен озоновый слой, защищающий от губительного для всего живого космического излучения;

- загрязнение поверхности и обезображивание природных ландшафтов: на Земле невозможно обнаружить ни одного квадратного метра поверхности, где бы не находилось искусственно созданных человеком элементов.

50. Парнико́вый эффе́кт — повышение температуры нижних слоёв атмосферы планеты по сравнению с эффективной температурой, то есть температурой теплового излучения планеты, наблюдаемого из космоса.

51. Кисло́тный дождь — все виды метеорологических осадков : дождь, снег, град, туман, дождь со снегом, при котором наблюдается понижение pH дождевых осадков из-за загрязнений воздуха кислотными оксидами обычно : оксидами серы, оксидами азота.

52. Озоновый экран

озоносфера (от озон) - находящаяся на высоте 10-50 км атмосферная зона с максимальным количеством озона. Своему существованию обязан деятельности фотосинтезирующих растений (выделение кислорода О2) и действию на кислород ультрафиолетовых лучей: 3О2+285кДж=2О3. Защищает все живое на Земле от губительного действия этих лучей.

53. Можно назвать несколько причин увеличения количества мусора:

рост производства товаров массового потребления одноразового использования;

увеличение количества упаковки;

повышение уровня жизни, позволяющее пригодные к использованию вещи заменять новыми.

Мусор, несмотря на запреты, сваливают в совершенно не предназначенных для этого местах. Такие территории не огорожены, там нет специалистов, ведущих наблюдение за правильным размещением мусора. С этих "диких" (несанкционированных) свалок ветер разносит бумагу и другие легкие отходы. "Дикие" свалки не только уродуют ландшафт, но и представляют угрозу для здоровья людей. Вещества, образующиеся при разложении отходов, загрязняют атмосферный воздух. Дождевая вода вымывает ядовитые вещества разложившихся отходов; это приводит к загрязнению и заражению открытых водоемов и грунтовых вод. Сейчас известны способы уничтожения бытового мусора, не представляющие серьезной угрозы для окружающей среды.

54. 1. Утрачивается источник традиционно используемых местным населением продуктов — деловой древесины, дров, лозы, меда, плодов, трав, дичи и т. п. 2. Ставится под угрозу долговременное удовлетворение растущего во всем мире спроса на строевой лес, мебельную древесину и сырье для бумажной промышленности. 3. Леса часто находятся на возвышенностях и водоразделах и перехватывают значительную часть дождевой влаги. Лесной полог различными путями смягчает влияние на среду интенсивных тропических осадков. Он возвращает большое количество воды в атмосферу путем испарения и транспирации, одновременно сводя к минимуму поверхностной сток, т. е. обеспечивая просачивание воды в почву (инфильтрацию). Это приводит к формированию на глубине стабильного водоносного горизонта, равномерно питающего ручьи и реки. Если уничтожить лесной полог, то поверхностный сток резко возрастет, что приведет к иссушению водораздельных участков и резким перепадам уровня воды в равнинных реках. Например, происшедшее летом 1988 г. беспрецедентное по масштабам наводнение в Бангладеш, от которого пострадала большая часть страны, объясняют главным образом обезлесиванием гор на севере Индии и в Непале. 4. Усиление поверхностного стока ведет к эрозии почвы. Ее плодородный слой может быть полностью размыт, так что обнажившийся грунт станет непригодным не только для сельскохозяйственного использования, но и для восстановления исходного древостоя. Одновременно произойдет заиление водохранилищ, эстуариев и гаваней, что потребует их регулярного драгирования. Возникнет угроза оползней и селевых потоков. 5. Леса являются основными источниками кислорода и потребителями углекислого газа на планете, поэтому их уничтожение приведет к росту концентрации С(>2 в атмосфере и усилению парникового эффекта, что чревато глобальным потеплением климата (см. разд. 10.8.1). 6. Леса представляют собой сообщества с высоким видовым богатством и разнообразием. Их уничтожение приведет к вымиранию малоизученных форм живого, т. е. снижению генетических резервов планеты и сокращению потенциально полезных человеку биоресурсов. Тропические леса уже дали нам противомалярийные и противораковые средства, и ученые интенсивно исследуют растения этих лесов в поисках лекарств против СПИДа и многих других болезней.

55. Существование биосферы и человека всегда было основано на использовании воды. Человечество постоянно стремилось к увеличению водопотребления, оказывая на гидросферу огромное многостороннее воздействие.

На нынешнем этапе развития техносферы, когда в мире еще в большей степени возрастает воздействие человека на гидросферу, а природные системы в значительной степени утратили свои защитные свойства, очевидно необходимы новые подходы, экологизация мышления, «осознание реальностей и тенденций, появившихся в мире в отношении природы в целом и ее составляющих».

В полной мере это относится к осознанию такого страшного зла, каким является в наше время загрязнение и истощение вод.

Под загрязнением водоемов понимают снижение их биосферных функций и экологического значения в результате поступления в них вредных веществ.

Загрязнение вод проявляется в изменении физических и органолептических свойств (нарушение прозрачности, окраски, запахов, вкуса), увеличении содержания сульфатов, хлоридов, нитратов, токсичных тяжелых металлов, сокращении растворенного в воде кислорода воздуха, появлении радиоактивных элементов, болезнетворных бактерий и других загрязнителей.

56. Критерием оценки качества окружающей среды служат на сегодняшний день предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в различных средах.

В воздушной среде:

ПДК рабочей зоны – предельно допустимая концентрация вещества в воздухе рабочей зоны (мг/куб.м.); эта концентрация при ежедневной работе (кроме выходных дней) в пределах 8 час. (41 час. в неделю), в течение всего рабочего стажа не должна вызывать заболеваний или отклонений, обнаруживаемых современными методами исследования в процессе работы; рабочей зоной считается пространство высотой до 2 м над уровнем пола, на которой находятся места работающих;

ПДК воздуха населенных мест – предельно допустимая максимальная разовая концентрация вещества в воздухе населенных мест (мг/куб.м.); эта концентрация при вдыхании в течение 20 мин. не должна вызывать рефлекторных реакций в организме человека;

ПДК среднесуточная – предельно допустимая среднесуточная концентрация токсичного вещества в воздухе населенных мест (мг/куб.м.); эта концентрация не должна оказывать на человека прямого или косвенного вредного воздействия при неограниченно продолжительном вдыхании.

В водной среде:

ПДК питьевых водоемов – предельно допустимая концентрация вещества в воде водоема хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (мг/л); эта концентрация не должна оказывать прямого или косвенного влияния на органы человека в течение всей его жизни, а также на здоровье последующих поколений, и не должна ухудшать гигиенические условия водопользования:

ПДК рыбохозяйственных водоемов – предельно допустимая концентрация вещества в воде водоема, используемого для рыбохозяйственных целей (мг/л).

В почве:

ПДК почвы – предельно допустимая концентрация вещества в пахотном слое почвы (мг/кг); эта концентрация не должна вызывать прямого и косвенного отрицательного влияния на здоровье человека, а также на самоочищающуюся способность почвы;

ПДК продуктов питания – предельно допустимая концентрация (допустимое остаточное количество) вещества в продуктах питания (мг/кг).

Для более полной оценки качества среды был предложен критерий – предельно допустимая экологическая нагрузка.

Для воды: ПДС – предельно допустимый сброс (г/с); для воздуха: ПДВ – предельно допустимый выброс (г/с); эти величины характеризуют нагрузку, оказываемую предприятием на окружающую среду в единицу времени, они должны обязательно входить в экологический паспорт предприятия.

Недостатком рассмотренных выше критериев оценки качества окружающей среды является разрозненность природоохранных функций различных министерств и ведомств, а также часто различающиеся значения ПДК в разных странах. В связи с этим 1 июля 2003 года был принят Федеральный Закон «О техническом регулировании», в котором зафиксирована необходимость разработки новых критериев оценки качества окружающей среды: будет разработано 5 «горизонтальных» законов – «О безопасной эксплуатации машин и оборудования в РФ», «О пожарной безопасности в РФ», «О безопасности эксплуатации зданий и сооружений в РФ», «О гигиенической безопасности в РФ», «Об экологической безопасности в РФ». Кроме того, будет разработано 400 «вертикальных» (отраслевых) законов – свод правил для хозяйствующих субъектов в отдельно взятой отрасли, которые призваны заменить около 60 тысяч действующих сегодня ГОСТов, стандартов, СНИПов. На внедрение этого закона по закону отводится 7 лет.

57. Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (ст. 1 Закона).

58. Метеорологические условия производственной среды ( рабочих помещений, производственных цехов, открытых рабочих площадок и др.) зависят от физического состояния воздушной среды и характеризуются следующими основными метеорологическими элементами: температурой, влажностью и скоростью движения воздуха, а также тепловым излучением от нагретых поверхностей оборудования и обрабатываемых материалов и изделий. Совокупность этих факторов, характерных для данного производственного участка, называется производственным микроклиматом.

59. Вещественный состав воздуха(по мере уменьшения процентного содержания):

Азот Кислород Аргон Углекислый газ Неон Метан Гелий Криптон Водород Ксенон

60. Санитарные нормы микроклимата производственных помещений устанавливают оптимальные и допустимые микроклиматические условия для рабочей зоны производственных помещений. Допустимые микроклиматические условия позволяют поддерживать тепловое состояние организма, не выходя за пределы физиологических возможностей, и при этом не наносят вред здоровью. В отличие от этого оптимальные микроклиматические условия обеспечивают ощущение теплового комфорта и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности.

Оптимальные и допустимые значения параметров микроклимата устанавливают с учетом тяжести выполняемой работы и периодов года. Работы, характеризуемые энергозатратами организма, по своей тяжести подразделяются на следующие категории:

легкие физические работы (категория I) охватывают виды деятельности, при которых расход энергии составляет до 120 ккал/ч (категория Iа) и от 120 до 150 ккал/ч (категория Iб). К категории Iа относятся работы, производимые сидя и не требующие физического напряжения. К категории I6 относятся работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением;

физические работы средней тяжести (категория II) охватывают виды деятельности, при которых расход энергии составляет от 150 до 200 ккал/ч (категория IIа) и от 200 до 250 ккал/ч (категория IIб). К категории IIа относятся работы, связанные с ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения. К категории IIб относятся работы, выполняемые стоя, связанные с ходьбой, переноской небольших (до 10 кг) тяжестей и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением;

тяжелые физические работы (категория III) связаны с постоянным передвижением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требуют больших физических усилий; энергозатраты более 250 ккал/ч.

Периоды года подразделяются в зависимости от среднесуточной температуры наружного воздуха: если эта температура равна +10°С и выше — теплый период, менее + 10°С — холодный.

Показателями, характеризующими микроклимат, являются:

температура воздуха;

температура ограждающих поверхностей и технологического холодильного оборудования;

относительная влажность воздуха;

скорость движения воздуха;

интенсивность теплового излучения.

Оптимальные и допустимые показатели температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений должны соответствовать величинам, приведенным в соответствующих документах. В кабинах, на пультах и постах управления технологическими процессами, в залах вычислительной техники, а также в других помещениях при выполнении работ операторского типа, связанных с нервно-эмоциональным напряжением, должны соблюдаться оптимальные величины температуры воздуха (22-24°С), его относительной влажности (40–60%,) и скорости движения (не более 0,1 м/с).

61. Для защиты рабочего от прямого воздействия звуковой энергии на пути распространения звуковых волн устанавливают отражающие экраны, которые весьма эффективны при защите от высокочастотных составляющих спектра шума. Звукопоглащающие облицовки из волокнистых материалов позволяют снизить уровень шума в помещениях на 8-12 дБ, причем большее снижение происходит на высоких частотах.

При передаче шума по вентиляционнымканалам и другим воздуховодам рекомендуется в качестве глушителей применять облицовки из звукопоглощающих материалов или устанавливать пластинчатые глушители, в которых происходит разделение воздушных потоков.

В качестве индивидуальной защиты рабочих от шума применяют вкладыши из ваты, пропитанной воском или глицерином, или пробочки из губчатой резины, закладываемые в наружное отверстие уха, и специальные противошумы, плотно закрывающие ухо.

Защита от вибрации осуществляется прежде всего совершенствованием кинематики механизмов.

Для ограничения распространения вибрации по материалу жестких конструкций рекомендуется применять изолирующие упругие прокладки (резина, войлок) или пружины, на которые опирается вибрирующий механизм или его узел.

В качестве индивидуальной защиты от вибраций, передаваемых человеку через ноги, рекомендуется носить обувь на войлочной или толстой резиновой подошве. Для защиты рук рекомендуется виброгасящие перчатки.

62. Освещение производственных помещений, а так же административно-конторских, вспомогательных и других может быть естественным и искусственным. Естественное освещение производственных помещений может осуществляться через фонари (световые проемы в покрытии здания) — верхнее освещение, через окна (световые проемы в стенах) — боковое освещение производственных помещений и быть комбинированным — через окна и фонари.

Нормы минимальной освещенности помещений определяют коэффициентом естественной освещенности (КЕО), который зависит от вида выполняемой работы, ее точности, размера предмета или деталей, фона и контраста. Искусственное освещение производственных помещений устраивают тогда, когда естественное освещение в помещении отсутствует или его недостаточно, или по технологическим соображениям противопоказано. Оно может быть рабочим и аварийным. Рабочее искусственное освещение применяют для создания необходимой искусственной освещенности рабочей поверхности и вспомогательных площадей.

Аварийное рабочее освещение производственных помещений устраивают в тех случаях, когда оно необходимо для продолжения работы или эвакуации людей из помещения при аварийном отключении рабочего освещения.

Аварийное рабочее освещение производственных помещений должно обеспечивать на рабочих поверхностях освещенность, равную не менее 10% соответствующих норм минимальной освещенности.

Аварийное эвакуационное освещение производственных помещений применяют для эвакуации людей и материальных ценностей из помещений. Оно предусматривается в производственных и общественных зданиях, если в них одновременно находится не менее 50 человек; в отдельных помещениях, где одновременно могут находиться более 100 человек (аудиториях, красных уголках).

63. Производственная травма — травма, полученная работником на производстве и вызванная несоблюдением требований охраны труда. Все работодатели обязаны предпринимать меры по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний (пп. 4 п. 2 ст. 17 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", далее - Закон N 125-ФЗ). При определенных обстоятельствах и на определенные цели страхователю может быть разрешено часть расходов на финансирование мер по предупреждению производственного травматизма возместить за счет взносов на травматизм, подлежащих уплате в бюджет ФСС РФ.[1]

Причины производственного травматизма[править | править исходный текст]

Организационные: недостатки в организации и содержании рабочего места, применение неправильных приемов работы, недостаточный надзор за работой, за соблюдением правил техники безопасности, допуск к работе неподготовленных рабочих, плохая организация трудового процесса, отсутствие или неисправность средств индивидуальной защиты.

Технические: возникают из-за несовершенства технологических процессов, конструктивных недостатков оборудования, приспособлений, инструментов, несовершенства защитных устройств, сигнализаций, блокировок и т. п.

Санитарно-гигиенические: отсутствие специальной одежды и обуви или их дефекты, неправильное освещение рабочих мест, чрезмерно высокая или низкая температура воздуха в рабочих помещениях, производственная пыль, недостаточная вентиляция, захламленность и загрязненность производственной территории.

Социально-психологические: складываются из отношения коллектива к вопросам безопасности, микроклимата в коллективе.

Климатические: зависят от специфики особенностей климата, времени суток, условий труда.

Биографические: связаны с полом[источник не указан 786 дней], возрастом, стажем, квалификацией, состоянием здоровья.

Психофизиологические: зависят от особенностей внимания, эмоций, реакций, физических и нервно-психологических перегрузок.

Экономические: вызваны неритмичностью работы, нарушением сроков выдачи заработной платы, недостатками в жилищных условиях, в обеспечении детскими учреждениями.

64. Расследование проводится в случае внезапного ухудшения состояния здоровье работника или лица, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, получения ими ранения, травмы, в том числе вследствие телесных повреждений, причиненных другим лицом, острого профессионального заболевания и острого профессионального и других отравлений, получения теплового удара, ожога, обморожения, в случае утопления, поражения электрическим током, молнией и ионизирующим излучением, получения других повреждений вследствие аварии, пожара, стихийного бедствия (землетрясения, оползня, наводнения, урагана и т.п.), контакта с представителями животного и растительного мира, которые привели к потере работником трудоспособности на один рабочий день или больше или к необходимости перевода его на другую (более легкую) работу не менее чем на один рабочий день, в случае исчезновения работника во время выполнения им трудовых обязанностей, а также в случае смерти работника на предприятии(далее - несчастные случаи).

К острым профессиональным заболеваниям и острым профессиональным отравлениям относятся заболевания и отравления, вызванные влиянием опасных факторов, вредных веществ не более чем в течение одной рабочей смены.

Острые профессиональные заболевания обусловлены влиянием химических веществ, ионизирующего и неионизирующего излучения, значительной физической нагрузкой и перенапряжением отдельных органов и систем человека. К ним относятся также инфекционные, паразитарные, аллергические заболевания.

Острые профессиональные отравления обусловлены в основном вредными веществами остронаправленного действия.

О каждом несчастном случае пострадавший или работник, который его обнаружил, или другое лицо - свидетель несчастного случая должны немедленно известить непосредственного руководителя работ или другое уполномоченное лицо предприятия и принять меры по предоставлению необходимой помощи пострадавшему.

В случае наступления несчастного случая непосредственный руководитель работ (уполномоченное лицо предприятия) обязан:

- срочно организовать представление первой медицинской помощи пострадавшему, обеспечить в случае необходимости его доставку в лечебно-профилактическое заведение;

- уведомить о происшедшем работодателя, руководителя первичной организации профсоюза, членом которой является потерпевший, или уполномоченное наемными работниками лицо по вопросам охраны труда, если пострадавший не является членом профсоюза;

- сохранить до прибытия комиссии по расследованию (комиссии по специальному расследованию) несчастного случая обстановку на рабочем месте и оборудование в таком состоянии, в котором они были на момент несчастного случая (если это не угрожает жизни или здоровью других работников и не приведет к более тяжелым последствиям), а также принять меры по недопущению подобных случаев.

65. Причины несчастных случаев с тяжелыми последствиями

1. Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования

2. Несовершенство технологического процесса

3. Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования

4. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории

5. Нарушение технологического процесса

6. Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств

7. Нарушение правил дорожного движения

8. Неудовлетворительная организация производства работ

9. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест

10. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда

в том числе:

10.1 Непроведение инструктажа по охране труда

10.2 Непроведение обучения и проверки знаний по охране труда

11. Неприменение работником средств индивидуальной защиты

в том числе:

11.1 Вследствие необеспеченности ими работодателем

12. Неприменение средств коллективной защиты

13. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда

в том числе:

13.1 Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения

14. Использование пострадавшего не по специальности

15. Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев

66. Что должен сделать руководитель, чтобы предупредить возникновение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний?

совместно со специалистами по охране труда определить перечень опасных рабочих мест, зон, участков и организовать оборудование их ограждениями, сигнальной аппаратурой и знаками безопасности;

разработать положение о порядке выдачи нарядов — допусков на выполнение опасных работ;

обеспечить персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты;

организовать проведение обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;

организовать обучение и проверку знаний персонала безопасными приемам и методам ведения работ;

организовать проведение инструктажей по охране труда для рабочих и специалистов.

67.

68. Механическая травма — это повреждение ткани твердым телом или распространением взрывной волны. Местно травма может проявляться в виде разрывов, ушибов, переломов, раздавливания или их комбинации. Часто механическая травма сочетается с кровопотерей, повреждением нервных стволов и кожных покровов. Наиболее тяжелыми общими проявлениями травмы являются травматический шок и синдром длительного раздавливания (краш-синдром).

69. Утомление — физиологическое и психологическое состояние человека, которое является следствием напряжённой или длительной работы. Субъективно утомление может ощущаться как усталость. Утомление проявляет себя во временном снижении работоспособности.

Длительное утомление может привести к переутомлению, которое опасно для здоровья человека. Существует множество теорий утомления, первые появились во второй половине XIX века.

К внешними признакам относятся: изменение цвета кожи, повышенное выделение пота, нарушение ритма дыхания, нарушение координации движений.

К внутренним признакам относятся: появление болевых ощущений в мышцах, головокружение.

70. Температурная травма подразделяется на ожоги и отморожения, когда речь идет о непосредственном воздействии высоких (более +45°C) и низких (как правило, ниже 0°C) температур на кожные покровы, а также перегревания (тепловой удар) и переохлаждения, когда наблюдается нарушение теплового баланса организма под влиянием неблагоприятных внешних температурных условий.

71. на молекулярном уровне: повреждаются микромолекулы ферментов, нарушается синтез РНК, тормозится синтез ДНК, возникают однонитчатые и двунитчатые разрывы нитей ДНК, нарушение обмена веществ;

· на субклеточном уровне: повреждаются клеточные мембраны, что приводит к нарушению функционирования клеток; повреждаются все структурные элементы клеток – ядра, хромосомы, лизосомы, митохондрии, нарушается синтез АТФ (что ведет к нарушению энергетики клетки);

· на клеточном уровне происходит остановка деления и гибель клеток, трансформация клеток злокачественные;