ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГОЗАНЯТИЯ №24

ТЕМА: Обследование пациентов с нарушением венозного кровообращения .

Варикозное расширение вен.

В эту категорию болезней следует включить болезни: геморрой, варикоцеле и варикозную болезнь нижних конечностей .

Это по существу однотипная венозная патология, имеющая общие причины, общий патогенез, общую патофизиологию, общую морфологию, основой которой является варикозно измененный участок вены.

Разница состоит только в том, что при геморрое поражается венозное сплетение прямой кишки, а при варикозной болезни нижних конечностей – венозная система нижних конечностей. Но, коль скоро исторически сложилось их отдельное рассмотрение, то в данной статье речь пойдет о варикозной болезни нижних конечностей.

Доля понимания сущности варикозной болезни нижних конечностей следует знать особенности венозной системы нижних конечностей. Основная причина варикозной болезни – прямохождение. У животных ничего подобного не встречается. Вставание человека на ноги в процессе своего развития имело как плюсы, так и минусы. О плюсах говорить не уместно в данной статье. Одним из минусов – новые условия функционирования венозной системы, в которой, особенно в нижних отделах туловища и конечностей, создалось высокое венозное давление, против которого стенка вены оказалась слабой. В процессе развития стенка вены укрепилась и получила дополнительные структуры, помогающие выполнять функцию транспортировки крови под повышенным давлением - это клапаны.

|

|

|

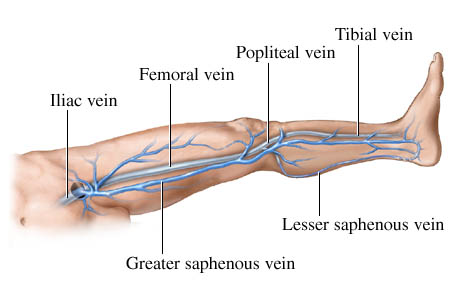

Венозная сеть нижних конечностей состоит из 3-х видов вен: поверхностные вены – располагаются в подкожной жировой клетчатке (Greater saphenous vein, Lesser saphenous vein),

глубокие вены (Iliac vein, Femoral vein, Popliteal vein, Tibial vein)– в сосудисто-нервных пучках, среди мышц и

перфорантные вены, соединяющие обе системы.

Рис. 2.

Клапаны позволяют крови двигаться в одном направлении, от стопы к туловищу. Процесс идет успешно, если клапаны выполняют свою функцию. При их недостаточности (рис.1) продвижения столба крови затрудняется, это увеличивает давление в нижележащих участках вен, раздувая их и способствуя их варикозному изменению. Глубоким венозным венам значительно помогают мышца, при сокращении сдавливают просвет вены, тем самым выполняют функцию насоса. В наиболее плохих условиях функционирования оказались поверхностные вены. При недостаточности их клапанов им нет никакого спасения. Они варикозно расширяются (рис.2)

Нарушается питание тканей нижних конечностей, развивается лимфостаз, т.к. сброс лимфы идет в венозную систему. Все это приводит к формированию трофических язв, как правило, в нижней трети голени и на стопе), резистентных к лечению, длительно не заживающих (рис. 3).

|

|

|

Рис. 1 Рис.2 Рис.3

Рис. 1 Рис.2 Рис.3

На главную причину варикозной болезни – прямохождение – влиять мы не можем. Но всегда об этом следует помнить.

Для всего процесса лечения очень полезны горизонтальное положение больного с приподнятыми голенями. Возвышенное положение для голеней рекомендуется всегда во время отдыха таких больных. Уже одна эта рекомендация стоит всех медикаментов, применяемых в процессе лечения. Для уменьшения венозного давления используется компрессионный трикотаж разных степеней сдавливания.

Подбирать его следует индивидуально. Одевается он утром в постели, когда пациент не вставал и не опускал ноги на пол. Конечность приподнимается вверх, поглаживается от стопы к паху для запустения вен и одевается элластический бинт (по типу спиральной повязки) или компрессионный трикотаж. Только после этого можно вставать, ходить, на ночь снимать, оставляя ногу в возвышенном положении.

Для больных варикозной болезнью вредно стояние на ногах, сидение.

В отношении ходьбы этого не скажешь, т.к. при ходьбе включается мышечный насос, который улучшает кровоток в венах нижней конечности.

|

|

|

Противопоказаны физические нагрузки, связанные с повышением

внутрибрюшного давления.

Подъем и перенос тяжестей существенно ухудшает состояние пациента. Часто, пусковым моментом к началу болезни или существенному ухудшению состояния является беременность. Это вполне объяснимо в связи с двумя обстоятельствами: у беременных ткани становятся мягкими и податливыми, что создает предпосылки для расширения вен. Кроме того, беременная матка ухудшает условия кровообращения в нижних конечностях за счет сдавливания вен таза. Поэтому беременность оказывает всегда отрицательное влияние на процесс болезни, ее течение утяжеляется и осложняется. Об этом беременная должна знать, что бы применять профилактические меры.

Посттромбофлебитический синдром является следствием тромбоза глубоких вен конечности. При этом кровь от конечности не может двигаться по глубоким венам и через систему перфорантных вен переполняет поверхностные вены, которые находятся в самых плохих условиях функционирования (отсутствие помощи мышечного насоса).

В результате, создается и без того избыточное давление в этих венах и они варикозно изменяются. Конечность при этом, особенно голень, увеличивается в размерах. Кожа становится атрофичной (легко берется в тонкую складку) напряженной, блестящей, в средней трети голени (место наиболее выраженных трофических нарушений) она гиперпигментирована. Здесь же чаще всего локализуются и трофические язвы.

|

|

|

Избавиться от варикозной болезни с помощью медикаментов невозможно.

Жаль финансовых затрат больного на недешевые лекарства, которые заведомо будут бесполезны.

Залечить трофическую язву консервативными мероприятиями еще возможно, но только на время, с соблюдением всех профилактических мероприятий и правил ведения гнойной раны.

Основной метод лечения варикозной болезни – хирургический.

Он состоит в полном удалении поверхностных вен нижней конечности, от паха до стопы, с перевязкой несостоятельных перфорантных вен. Т.е. удаляется самое слабое венозное звено, приводящее ко всем неприятностям. Глубокая венозная система при этом полностью справляется с компенсацией кровообращения. Только этот, по существу, единственный путь лечения и ведет к выздоровлению.

Хирургическое лечение :

Кроссэктомия и удаление ствола большой и малой подкожной вены.

Стриппинг — вена удаляется с помощью специального зонда, надрезы делаются только в двух местах — в начале и конце проблемного участка. Заметно улучшается косметический эффект и не требуется госпитализации пациента. Отсутствует послеоперационный болевой синдром. Коррекция клапанов глубоких вен. Микрофлебэктомия — поражённые вены удаляются без разрезов при помощи мелких проколов кожи. Флебэктомия — удаление изменённой вены путём её разреза по всей длине (используется крайне редко). Лигирование — перевязка варикозной вены. Обычно применяется как дополнение к стриппингу. Лазерная коагуляция — лазерная обработка поражённой вены, после чего она срастается. А также высокочастотная абляция и импульсный пар. Микрофлебэктомия — поражённые вены удаляются без разрезов при помощи мелких проколов кожи. Склеротерапия.

Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий:

Основные

1. УЗДГ вен нижних конечностей

Дополнительные

1. Коагулограмма 1 (протромбиновое время, фибриноген, тромбиновое время, ачтв, гематокрит)

2. Флебография

Обследования, которые необходимо провести до плановой госпитализации

1. Общий анализ крови (6 параметров)

2. Общий анализ мочи

3. Определение билирубина

4. Определение общего белка

5. Определение глюкозы

6. Определение остаточного азота

7. Коагулограмма 1 (протромбиновое время, фибриноген, тромбиновое время, ачтв, гематокрит)

8. Определение калия/натрия

9. Определение диастазы

10.Определение АлТ,

11. Определение АсТ

12. Исследование кала на яйца глист

13. Реакция Вассермана

14. Рентгенография обзорная органов грудной клетки (одна проекция)

15. ЭКГ

Диагностические критерии:

Задачами диагностических действий при обследовании пациента с подозрением на ХЗВ являются:

1. Установление факта наличия ХЗВ;

2. Установление нозологического варианта ХЗВ;

3. Определение стратегии лечения: необходимо ли использование хирургических способов коррекции заболевания или следует ограничиться консервативными методами;

4. Определение тактики лечения: какую лечебную методику (или их сочетание) нужно применить;

5. Объективная оценка эффективности лечебных действий.

Методами диагностики хронических заболеваний вен, которые позволяют решать поставленные задачи служат:

- клиническое обследование (осмотр, пальпация, сбор жалоб, анамнеза);

- фотоплетизмография;

- ультразвуковая допплерография;

- ультразвуковое ангиосканирование.

Жалобы и анамнез

Клиническое обследование

Все диагностические мероприятия начинают с клинического обследования. Нельзя назвать верной практику проведения осмотра пациента только после того, как ему будет выполнено какое-либо инструментальное обследование. Его данные могут оказать влияние на мнение врача и исказить последующий ход диагностического поиска.

Клиническое обследование подразумевает учет жалоб больного, целенаправленный сбор анамнеза, визуальную оценку проявлений заболевания.

Жалобами (субъективными признаками), относительно специфичными для хронической венозной недостаточности, следует считать:

- Боль в икроножных мышцах (тупая, ноющая)

- Тяжесть в икроножных мышцах

- Утомляемость ног (снижение толерантности к статическим нагрузкам)

- Зуд, жжение

Хотя характеристики этих жалоб могут быть весьма вариабельны, обычно отмечаются следующие закономерности:

- они усиливаются при недостаточной активности мышечной помпы голени (длительное положение «стоя» или «сидя») или к концу дня;

- регрессируют при мышечной активности голеней, после отдыха

- в горизонтальном положении или при использовании медицинских компрессионных изделий;

- возможно сезонное и ежемесячное изменение интенсивности проявлений венозной недостаточности;

- у женщин молодого и среднего возраста жалобы могут усиливаться перед менструацией.

Описанные жалобы широко распространены в популяции, и встречаются вне зависимости от наличия или отсутствия патологии периферических вен, в большей степени у женщин. Распространенность симптомов имеет тенденцию увеличиваться с возрастом вне зависимости от пола. Уровень корреляций между выраженностью указанных симптомов и клиническими проявлениями заболевания вен низок и не имеет прямой диагностической ценности. Следует заметить, что судороги в мышцах голеней не являются специфическим симптомом венозной недостаточности.

Объективными признаками хронических заболеваний вен являются:

- телеангиэктазии

- варикозное расширение вен

- отек

- трофические расстройства.

Физикальное обследование

Осмотр больного с подозрением на варикозную болезнь следует начинать с тщательного сбора анамнеза. При этом необходимо учитывать наличие предрасполагающих и производящих факторов, а также других заболеваний, свидетельствующих о слабости соединительнотканных структур (грыжи, геморрой, плоскостопие и др.). Клиника варикозной болезни, обычно, начинается с функциональных расстройств (чувство тяжести в ноге, отек в области голеностопного сустава к концу дня и др.), а также появления телеангиэктазий и расширенных внугрикожных вен (ретикулярный варикоз), которые длительное время могут сохраняться в исходном состоянии или, напротив, быстро прогрессировать. Между появлением первых функциональных симптомов и основного проявления заболевания — конгломератов варикозно-расширенных подкожных вен, обычно проходит несколько лет.

Клиническое (физикальное) обследование необходимо проводить в вертикальном и горизонтальном положениях пациента в хорошо освещенном помещении. При этом нижние конечности больного должны быть полностью свободны от одежды. При визуальном осмотре обращают внимание на внешний вид конечностей, цвет кожных покровов, характер и протяженность варикозного расширения подкожных вен и телеангиэктазий, наличие и локализацию участков трофических нарушений кожи голени. В обязательном порядке осматривают переднюю брюшную стенку, паховые области и промежность, где могут быть обнаружены расширенные подкожные вены, характерные для посттромбофлебитической болезни и врожденной патологии глубоких вен. Во время пальпации оценивают эластичность венозной стенки и протяженность варикозной трансформации подкожных вен, а также наличие в последних плотных тромботических масс, свидетельствующих о перенесенном тромбофлебите. Дополнительно определяют дефекты в фасции голени, соответствующие местам локализации недостаточных перфорантных вен. Как правило, они локализуются по медиальной поверхности нижней трети голени или в зоне максимально выраженных трофических расстройств. Устье малой подкожной вены (2-4 мм в норме) определяют в вертикальном положении пациента при слегка согнутой в коленном суставе конечности с опорой на всю стопу (военная команда “вольно”).

Дополнительно необходимо определение артериальной пульсации на стопе, осмотр и пальпация наиболее частых мест образования грыж (бедренный и паховый каналы, околопупочная область).

Наличие отека оценивают путем измерения окружности конечностей в симметричных точках на разных уровнях.

При необходимости могут быть проведены различные функциональные пробы:

Проба Троянова-Тренделенбурга позволяет диагностировать клапанную недостаточность большой подкожной вены бедра и перфорантов. При ее проведении больного укладывают на спину, приподнимают ногу под углом 45—60° и дают подкожным венам опорожниться от крови. В верхней трети бедра накладывают резиновый жгут. После чего пациента переводят в вертикальное положение. Оценку результатов пробы производят до и после снятия жгута. Выделяют 4 возможных варианта пробы:

- заполнение подкожных вен после снятия жгута происходит медленно, в течение 30 сек и более, что свидетельствует о нормальной функции клапанного аппарата;

- заполнение подкожных вен после снятия жгута происходит в течение нескольких секунд током крови сверху вниз, что свидетельствует о недостаточности клапанов большой подкожной вены;

- заполнение подкожных вен происходит в течение нескольких секунд до снятия жгута. После снятия жгута кровенаполнение подкожных вен не увеличивается, что свидетельствует о клапанной недостаточности перфорантных вен;

- подкожные вены быстро заполняются до снятия жгута. После снятия жгута кровенаполнение большой подкожной вены возрастает.

В этом случае имеет место сочетанная недостаточность клапанов большой подкожной и перфорантных вен.

Пробы Пратта позволяют определить несостоятельность перфорантных вен и их локализацию. В положении лежа на поднятую под углом 45—60° ногу больного накладывают первый эластический бинт от стопы до верхней трети бедра. Выше большую подкожную вену пережимают резиновым жгутом, предотвращающим ретроградный сброс крови через недостаточный остиальный клапан. Больного переводят в вертикальное положение и тотчас ниже жгута накладывают второй эластический бинт. Производят эластическое бинтование конечности сверху вниз по мере того, как виток за витком снимается первый бинт. При этом между бинтами оставляют промежуток шириной 5—10 см, в котором отмечают появляющиеся напряженные варикозные вены. Поскольку в этом случае исключена возможность заполнения вены как из вышележащих, так и из дистальных ее отделов, появление варикозных вен указывает на недостаточность перфорантов.

Трехжгутовая проба Шейниса позволяет определить несостоятельные перфорантные вены и их локализацию. Больному в горизонтальном положении после опорожнения поверхностных вен накладывают 3 жгута: первый — в верхней трети бедра, второй — над коленом, третий — тотчас ниже коленного сустава. После чего больному предлагают встать. Заполнение подкожных вен между жгутами указывает на наличие в этом участке патологического сброса крови из глубоких вен в поверхностные через несостоятельные перфоранты.

Проба Гаккенбруха позволяет судить о состоянии остального клапана (клапан устья) большой подкожной вены. Больного, находящегося в вертикальном положении, просят энергично покашлять. Повышение внутрибрюшного давления в виде толчка передается с нижней полой и подвздошной вен на бедренную и большую подкожную вены. При недостаточности остиального клапана кашлевой толчок ощущается в проекции большой подкожной вены бедра тотчас ниже ее устья. В ряде случаев кашлевой толчок передается по ходу всего ствола большой подкожной вены. Это указывает на несостоятельность всех ее клапанов.

Маршевая проба Дельбе-Пертеса характеризует проходимость глубоких вен, что позволяет дифференцировать варикозную болезнь от посттромбофлебитической. Маршевую пробу проводят в вертикальном положении больного при максимально наполненных поверхностных венах. На верхнюю треть бедра накладывают резиновый жгут для пережатая большой подкожной вены. В этом случае отток возможен лишь по глубокой венозной системе. После чего больного просят ходить или маршировать на месте в течение 5—10 минут. Быстрое опорожнение поверхностных вен наступает при хорошей проходимости глубокой венозной системы за счет оттока крови по перфорантам. Если этого не происходит и появляется распирающая боль, можно предположить наличие посттромботической окклюзии глубоких вен.

Необходимо учесть, что функциональные пробы имеют низкую диагностическую информативность при начальных проявлениях варикозной болезни, когда выраженная варикозная трансформация подкожных вен еще не наступила, в случаях выраженных трофических нарушений кожи голеней, а также у тучных пациентов. Кроме этого их клиническую ценность снижают значительные временные затраты, необходимые для правильного выполнения !!!!

Флебологи России считают пробы пережитком прошлого.

Лабораторные исследования:

1. Общий анализ крови (6 параметров)

2. Общий анализ мочи

3. Определение билирубина

4. Определение общего белка

5. Определение глюкозы

6. Определение остаточного азота

7. Коагулограмма 1 (протромбиновое время, фибриноген, тромбиновое время, ачтв, гематокрит)

8. Определение калия/натрия

9. Определение диастазы

10. Определение АлТ

11. Определение АсТ

Инструментальные исследования

В современной клинической практике предпочтение отдают специальным инструментальным диагностическим методам.

Их основными задачами являются:

1. Объективная оценка состояния глубоких вен, их проходимости и функции клапанного аппарата.

2. Раннее обнаружение рефлюкса крови через остальные клапаны большой и малой подкожных вен.

3. Определение протяженности поражения клапанного аппарата подкожных вен, а также уточнение особенностей их анатомического строения (удвоение ствола большой подкожной вены, варианты впадения подкожных вен в глубокие и др.).

4. Выявление и точная локализация недостаточных перфорантных вен.

Ультразвуковая допплерография

При допплерографии получают звуковую информацию, позволяющую судить о наличии или отсутствии кровотока по магистральным венам. По изменению звуковых сигналов при проведении функциональных тестов можно вынести заключение о направлении кровотока, т.е. обнаружить рефлюкс крови. Метод позволяет исключить наличие венозной патологии у больных с неясным диагнозом. У пациентов с телеангиэктазиями и ретикулярным варикозом (класс С1) информации допплерографии достаточно для определения тактики лечения. При варикозной болезни без трофических расстройств можно ограничиться допплеровским исследованием в случае, если не планируется оперативное лечение. При подозрении на посттромботическое поражение глубокого венозного русла и у больных с флебодисплазиями данных допплерографии может оказаться недостаточно, в связи с чем необходимо применение других диагностических способов. Углубленное обследование показано также пациентам с трофическими изменениями поверхностных тканей.

Ультразвуковое ангиосканирование

Метод позволяет одновременно визуализировать исследуемый сосуд и определять направление кровотока по нему при помощи программ допплеровского исследования или цветового кодирования потоков крови.

Признаками интактной вены служат:

- свободный от включений просвет вены;

- отсутствие утолщения стенок вены;

- расширение просвета при проведении пробы Вальсальвы и проксимальных компрессионных проб;

- локация сохранных створок венозных клапанов с типичными надклапанными расширениями возникающими при проведении пробы Вальсальвы и проксимальных компрессионных проб;

- полная сжимаемость просвета при сдавлении датчиком сканера.

Признаками первичного венозного рефлюкса (не посттромботического генеза) являются:

- смена цветового кода при выполнении функциональных тестов в режиме цветового кодирования или появление звукового сигнала в точке локации при проведении пробы Вальсальвы; при использовании компрессионных проб и тестов с имитацией ходьбы в вертикальной позиции больного появление звукового сигнала в момент расслабления (или декомпрессии) мышц.

Заключение о первичном рефлюксе можно вынести только в случае, если в стенке вены или ее просвете не обнаружено посттромботических изменений (выраженное утолщение стенки, внутрипросветные включения).

Признаками посттромботического поражения вены являются:

- значительное утолщение стенок вен, обычно сопровождающееся наличием внутрипросветных включений;

- «мозаичный» кровоток (локация нескольких сигналов различного цвета), выявляемый при цветовом картировании в вене с много просветной реканализацией;

- отсутствие створок венозных клапанов в местах их типичного расположения и, в связи с этим, исчезновение расширений надклапанных пространств при проведении функциональных проб;

- отсутствие вены в типичном месте, свидетельствующее о ее окклюзии;

- отсутствие связи звукового сигнала с фазами дыхания в подкожных венах, свидетельствующее о наличии коллатерального кровотока.

При наличии варикозного синдрома, в том числе рецидивного, у пациента, которому планируется хирургическое лечение, следует определить указать в заключении:

- диаметры несостоятельной БПВ в горизонтальном положении: на уровне СФС; в средней трети бедра; в верхней трети голени, в средней трети голени

- протяженность рефлюкса по БПВ

- вариант строения несостоятельной БПВ

- диаметры несостоятельной МПВ в горизонтальном положении:

- на уровне СПС, в верхней и средней трети голени;

- протяженность рефлюкса по МПВ;

- наличие, локализацию и диаметр в вертикальном положении несостоятельных перфорантных вен бедра и голени, имеющих связь с варикозно измененными подкожными венами.

Ультразвуковое ангиосканирование должно в обязательном порядке включать исследование поверхностных и глубоких вен обеих нижних конечностей.

Возможности ультразвукового ангиосканирования. Метод позволяет поставить верный диагноз и определить стратегию и тактику лечения у большинства больных с любыми вариантами ХЗВ. Необходимость в применении более сложных диагностических методо связана с планированием реконструктивных вмешательств у пациентов с посттромбофлебитической болезнью и флебодисплазиями.

Рентгеноконтрастная флебография

Метод позволяет визуализировать глубокие и поверхностные вены и получить исчерпывающую информацию о морфологических изменениях венозной системы. Показанием к применению флебографии сегодня является только планирование операции у пациентов с окклюзией (или аплазией) подвздошных вен. Используют методику чрезбедренной восходящей флебографии.

Возможности флебографии. Информация, полученная при контрастировании венозного русла, позволяет представить анатомотопографические взаимоотношения в зоне планируемой реконструкции (или стентирования), выбрать место расположения анастомоза.

Дополнительные методы исследования

Плетизмография (окклюзионная, воздушная, фото-) оценивают нарушения венозного оттока, обусловленные как несостоятельностью поверхностных и/или глубоких вен, так и венозной обструкцией. Оценка носит качественный характер (нарушения имеются/нарушений нет) ввиду слабой корелляции между количественными данными плетизмографии, выраженностью морфологических нарушений и данными других методов исследования.

Плетизмография может использоваться для мониторинга изменений функции

венозного оттока в процессе лечения пациентов с ХЗВ.

Компьютерная томография (спиральная КТ) для визуализации венозной системы и трехмерного моделирования в большинстве случаев требует дополнительного контрастирования и не дает информации о гемодинамике. При ХЗВ спиральная КТ может быть полезна при рецидивах варикозной болезни, высоком расположении или рассыпном типе строения терминального отдела МПВ, варикозной трансформации вены Джиакомини, вен наружных половых органов и в случае тазового варикоза.

Магнитно-резонансная томография (в том числе с усилением гадо-линием) с учетом низкой инвазивности, представляется перспективным методом дополнительной диагностики ХЗВ.

Интраваскулярная ультрасонография активно развивающаяся методика, ориентированная на обеспечение проведения эндоваскулярных вмешательств и эндоваскулярной диагностики. Область применения при ХЗВ – диагностика особенностей поражения при стентировании подвздошно-бедренного венозного сегмента в случае его обструкции различного генеза.

Комментарий. На сегодняшний день не существует критериев определения гемодинамически значимого стеноза в глубокой венозной системе. Определение показаний к пластическим и стентирующим вмешательствам выполняется на основании характера морфологических изменений в венозной системе и выраженности клинических проявлений заболевания. По некоторым данным, ИВУС превосходит флебографию в оценке степени и протяженности стеноза. Уровень доказательности этих утверждений 3B.

Реовазография при хронических заболеваниях вен не представляет диагностической ценности.

Показания для консультации специалистов

Консультация терапевта и кардиолога для уточнения общесоматического состояния и определения степени операционного риска.

Дифференциальный диагноз

К заболеваниям, которые могут обусловить патологическую симптоматику при бессимптомном или малосимптомном варикозном расширении, относятся артрозоартриты коленных и тазобедренных суставов, пяточные шпоры, плоскостопие, киста Бейкера, остеохондроз, синдром Рота, различные дерматологические синдромы (локальная склеродермия, панникулит васкулиты и т.д.). Дифференциальная диагностика не трудна. Нужно только помнить об этих заболеваниях.

Анамнез и внешняя картина (парциальный гигантизм, родимые пятна, нетипичная локализация и распространенность, наличие артериовеноз-ных свищей), а также ультразвуковое или рентгеноконтрастное исследование, выявляющее патологию глубоких вен (или их аплазию), или раннее заполнение контрастным веществом вен при ангиографии позволяют поставить правильный диагноз.

Следует проводить в первую очередь с посттромбофлебитическим синдромом, для которого характерны указания на перенесенный тромбоз глубоких вен, стойкий отек пораженной конечности, "рассыпной" тип расширения вен, большую выраженность трофических расстройств. Важны результаты функциональных проб, позволяющие заподозрить нарушения проходимости глубоких вен. Данные флебоманометрии и флебографии дают возможность уточнить диагноз.

Необходимо исключить компенсаторное варикозное расширениие поверхностных вен вследствие сдавления подвздошных вен опухолями, исходящими из органов брюшной полости и таза, тканей забрюшинного пространства.

Варикозное расширение вен как заболевание иногда приходится дифференцировать от врожденной ангиодисплазии типа синдромов Клиппеля -Треноне и Паркса-Вебера-Рубашова. Отсутствие гипертрофии и удлинения пораженной конечности, гипертрихоза, пульсации расширенных вен и систолического шума над их проекцией позволяет исключить синдром Паркса-Вебера-Рубашова. Можно исключить и синдром Клиппеля-Треноне на основании характерной для него триады симптомов: сосудистых пигментных пятен на коже нижней конечности, извитых и резко расширенных вен преимущественно по латеральной поверхности конечности, увеличения объема и длины конечности.

Аневризматическое расширение большой подкожной вены у сафенобедренного соустья может быть принято за бедренную грыжу. Дифференцированный диагноз возможен при проведении функциональных проб - по Троянову-Тренделенбургу, Дельбе-Пертесу, а также трех- и многожгутовые пробы по Шейнису и др., а также при проведении ультразвуковой допплерографии вен нижних конечностей.

Лечение

Цели лечения

Лечение варикозной болезни носит комплексный характер и предусматривает устранение патогенетических механизмов (клапанная недостаточность перфорантных и магистральных вен), ликвидацию внешних проявлений заболевания (варикозных вен), а также, по возможности, коррекцию предрасполагающих и производящих факторов.

Тактика лечения

Выделяют консервативное, флебосклерозирующее и хирургическое лечения варикозной болезни. Это разделение достаточно условно, так как обычно применяют все три метода в том или ином сочетании

Немедикаментозное лечение

Рациональная организация физической активности, труда и отдыха, а также коррекцию рациона питания, направленную на снижение избыточной массы тела и профилактику запоров. Пациентам рекомендуют избегать длительных статических нагрузок в положениях “стоя” и “сидя”. С точки зрения улучшения функции мышечно-венозной “помпы” нижних конечностей целесообразно занятие подвижными видами спорта (бег, лыжи, велотренажер и др.), в особенности плаванием. Рекомендуется ношение удобной одежды и обуви на невысоком устойчивом каблуке. В случае деформирующего плоскостопия необходима его коррекция с помощью супинаторов.

Компрессионная терапия

Компрессионная терапия играет ключевую роль в консервативном лечении заболеваний вен. Она может использоваться самостоятельно или в дополнении к хирургическому вмешательству и/или склеротерапии, обеспечивая основные эффектына уровне макро- и микроциркуляторного русла.

Механизм действия компрессии при отсутствии венозного рефлюкса реализуется за счет:

- усиления капиллярного кровотока;

- снижение проницаемости истонченной основной мембраны сосудов;

- уменьшение внутрилимфатического и интерстициального давления;

- уменьшение интерстициального отека;

- уменьшения выраженности венозной симптоматики.

В случае наличия венозного рефлюкса компрессия дополнительно обеспечивает:

- устранение или значительное уменьшение ретроградного кровотока;

- устранение патологической венозной емкости;

- уменьшение отека;

- лечение трофических нарушений при ХВН, их профилактика.

Компрессионная терапия может осуществляться как эластическими, так и неэластическими изделиями: эластические бинты, компрессионный трикотаж.

Дата добавления: 2021-03-18; просмотров: 163; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!