Баланс реактивной мощности и его связь с напряжением

ГЛАВА 6 Рабочие режимы электроэнергетических систем. Методы и средства регулирования рабочих режимов

Баланс активной мощности и его связь с частотой

Особенность электроэнергетических систем состоит в практически мгновенной передаче энергии от источников к потребителям и невозможности накапливания выработанной электроэнергии в заметных количествах. Эти свойства определяют одновременность процесса выработки и потребления электроэнергии.

В каждый момент времени в установившемся режиме системы ее электрические станции должны вырабатывать мощность, равную мощности потребителей, и покрывать потери в сети — должен соблюдаться баланс вырабатываемой и потребляемой мощностей:

,

,

где

- генерируемая активная мощность станции (за вычетом мощности, расходуемой на собственные нужды);

- генерируемая активная мощность станции (за вычетом мощности, расходуемой на собственные нужды);  -суммарное потребление активной мощности;

-суммарное потребление активной мощности;  -суммарная активная мощность нагрузки потребителей;

-суммарная активная мощность нагрузки потребителей;  -суммарные потери активной мощности.

-суммарные потери активной мощности.

При неизменном составе нагрузок системы потребляемая ими мощность связана с частотой переменного тока. При нарушении исходного баланса частота принимает новое значение. Снижение генерируемой активной мощности приводит к уменьшению частоты, ее возрастание обусловливает рост частоты. Иными словами, при  частота понижается, при

частота понижается, при  частота растет.

частота растет.

Значение частоты электрического тока в ЭЭС определяется частотой вращения турбин, вращающих роторы синхронных генераторов электростанций.

|

|

|

Частота вращения любой турбины зависит от соотношения между вращающим моментом на валу, создаваемым рабочим телом (паром, водой, горячим газом), и моментом сопротивления, создаваемым электрической нагрузкой генератора. При равенстве этих моментов частота имеет постоянное значение. Если электрическая нагрузка возрастет, то это приведет к увеличению момента сопротивления по сравнению с вращающим моментом и, следовательно, к снижению частоты вращения турбины и частоты электрического тока. Для восстановления исходного значения частоты при увеличенной нагрузке необходимо увеличить вращающий момент турбины. Этого можно добиться путем увеличения расхода рабочего тела в единицу времени, т. е. путем увеличения ее механической мощности и, следовательно, активной электрической мощности генератора.

При уменьшении электрической нагрузки процесс происходит аналогично, но в обратном направлении.

Изменение расхода рабочего тела в целях восстановления исходного значения частоты при новом значении электрической нагрузки может осуществляться вручную персоналом или автоматически путем изменения степени открытия регулирующих клапанов (для тепловой турбины) или направляющего аппарата (для гидравлической турбины).

|

|

|

Таким образом, ручное или автоматическое регулирование частоты (поддержание постоянного значения при изменениях электрической нагрузки) неразрывно связано с регулированием мощности турбин и, следовательно, активной мощности синхронных генераторов. Этим объясняется и смысл аббревиатуры АРЧМ — автоматическое регулирование частоты и мощности (под термином мощность здесь и далее понимается активная электрическая мощность генераторов, которая соответствует механической мощности турбин).

Необходимость регулирования частоты определяется необходимостью обеспечения требуемого качества электрической энергии. При отклонениях частоты от допустимых значений может существенно изменяться производительность вращающихся установок и механизмов потребителей, а также происходить нарушение технологических процессов. Понижение частоты в системе приводит к уменьшению скорости вращения всех включенных в работу электродвигателей. При этом снижается производительность связанных с ними механизмов, что во многих случаях ухудшает их экономические показатели работы. При значительном повышении частоты в системе, что может быть, например, в случае уменьшения (сброса) нагрузки, возможно повреждение оборудования.

|

|

|

При снижении частоты увеличивается реактивная мощность потребителей. Этот рост обусловлен увеличением магнитного потока в асинхронных двигателях и трансформаторах при снижении частоты и соответствующим значительным, вследствие насыщения, ростом токов намагничивания. Это приводит к дополнительным потерям, дополнительному нагреву магнитопроводов и сокращению их срока службы. Для ЭЭС в целом при снижения частоты на 1 % (при неизменных напряжениях) потребляемая реактивная мощность возрастает примерно на 1 %. Поскольку потери напряжения в электрической сети в значительной мере определяются реактивной мощностью потребителей, то при снижении частоты обычно снижается и напряжение на выводах потребителей и наоборот.

Изменение частоты приводит к расстройке фильтров высших гармоник. Любое электронное оборудование, использующее в качестве индикатора времени частоту тока в системе электроснабжения, также подвергается воздействию.

Изменение частоты существенно влияет на работу приборов и аппаратов применяемых в телевидении, вычислительной технике.

|

|

|

Однако уникальность электроэнергетики как отрасли определяется тем, что в высоком качестве электроэнергии по частоте чаще всего в большей степени заинтересован сам производитель, нежели ее потребитель. Объясняется это тем, что от стабильности частоты в ЭЭС существенно зависят экономичность и надежность процесса выработки, передачи и распределения электроэнергии.

Отклонение частоты от номинального значения как в сторону снижения, так и в сторону повышения негативно сказывается на работе практически всех элементов электрических станций, функционирование которых связано с вращательным движением. Наиболее существенно отклонения частоты влияют на работу ТЭС и АЭС. Например, в зависимости от тепловой схемы ТЭС, конструктивных особенностей тепломеханического оборудования, степени автоматизации снижение частоты может приводить не только к снижению мощности, но и к полному останову из-за снижения производительности механизмов собственных нужд и отключения оборудования устройствами технологических защит.

Таким образом, отклонения частоты в ЭЭС сопровождаются прежде всего ухудшением экономичности работы электростанций и ЭЭС в целом.

В нормальном режиме энергосистемы необходимость регулирования отклонения частоты обусловлена изменением состава и мощности потребителей. Эти изменения мощности в течение суток составляют 20—50 %.

Основными причинами нарушения баланса мощности в ЭЭС, а следовательно, и частоты электрического тока, являются:

а) аварийное отключение генераторов;

б) неожиданный (неплановый, не предусмотренный расчетами) рост потребления мощности, например увеличение потребления мощности электронагревателями в результате сильного снижения температуры;

в) аварийное отключение линий или трансформаторов связи.

Для пояснения последней причины рассмотрим систему из двух частей, соединенных линией связи. При связанной работе обеих частей соблюдается баланс мощности:

.

.

Однако в первой части системы генерация больше потребления:  , а во второй, наоборот,

, а во второй, наоборот,  . Если линия связи аварийно выйдет из строя, обе части системы будут работать изолированно и баланс мощьности в каждой из них нарушится. В первой частота возрастет, во второй понизится.

. Если линия связи аварийно выйдет из строя, обе части системы будут работать изолированно и баланс мощьности в каждой из них нарушится. В первой частота возрастет, во второй понизится.

Показателем КЭ, относящимся к частоте, является отклонениезначений основнойчастотынапряжения электропитания от номинального значения:

где  - значение основной частоты напряжения электропитания, Гц, измеренное в интервале 10 секунд;

- значение основной частоты напряжения электропитания, Гц, измеренное в интервале 10 секунд;  .

.

Отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать 0,2 Гц в течении 95% времени интервала в одну неделю и 0,4 Гц в течение 100% времени в интервале в одну неделю.

Отклонение частоты – это общесистемный показатель качества электроэнергии, т.е. одинаковый для любой точки ЭЭС.

В современных условиях работы ЭЭС различают три вида регулирования частоты: первичное, вторичное и третичное.

Для регулирования частоты, турбины электростанций снабжают регуляторами скорости, которые при изменении частоты вращения турбоагрегата, изменяя положение регулирующих органов турбины (регулирующих клапанов у тепловой турбины или направляющего аппарата у гидротурбины), меняют объем энергоносителя (пара или воды), который поступает на турбину.

Процесс изменения мощностей генераторов при отклонении частоты, стремящийся сохранить прежнее значение частоты, называют первичным регулированием.

Следует отметить, что при любой степени эффективности первичное регулирование частоты хотя и ограничивает отклонения частоты, но не способно восстановить нормальный уровень частоты после появления небаланса мощности. Поэтому дополнительно применяют вторичное регулирование.

В процессе вторичного регулирования осуществляется изменение мощности, развиваемой турбинами.

В результате действия вторичного регулирования и восстановления нормальной частоты ликвидируются изменения режима, вызванные первичным регулированием частоты. Электростанции и потребители возвращаются в исходный режим работы. Компенсацию всего первоначально возникшего небаланса мощности принимают на себя электростанции вторичного регулирования частоты до тех пор, пока не будет нормализован режим.

В первичном регулировании частоты участвуют все станции энергосистемы. Для вторичного регулирования выделяют только одну или несколько станций – балансирующих.

Электростанции вторичного регулирования частоты должны быть достаточно мощными и поддерживать необходимый диапазон регулирования, обладать хорошими маневренными качествами.

Регулировочный диапазон мощности определяется техническими характеристиками оборудования электрических станций, условиями его работы, объемом водохранилища и режимом его использования (для ГЭС) и многими другими факторами. Наибольшим регулировочным диапазоном обладают газотурбинные (ГТЭС) — 100 %, гидроаккумулирующие (ГАЭС) — 70 % и гидравлические (ГЭС) электростанции — 60—70 %. Регулировочный диапазон агрегатов ТЭС большой мощности ограничен техническими характеристиками и условиями работы котельного оборудования и обычно не превышает 20 % . Блоки АЭС до последнего времени проектировались для работы в базовом режиме, т.е. с постоянной мощностью. Однако исследования показывают, что после выполнения ряда технических мероприятий АЭС могут активно участвовать в первичном регулировании частоты, а также в аварийных режимах, изменяя при необходимости свою мощность на непродолжительное время.

Удельный вес ГТЭС и ГАЭС, обладающих наибольшим регулировочным диапазоном, в общем энергетическом балансе ЕЭС России в настоящее время относительно мал. Поэтому обычно именно гидроэлектростанции участвуют во вторичном регулировании частоты

Для восстановления резерва мощности, частично или полностью потраченного в ходе первичного и вторичного регулирования, а также для оперативной коррекции режима работы ЭЭС в иных целях, служат специально выделенные для этого электростанции третичного регулирования частоты.

Для восстановления баланса активной мощности необходим определенный резерв мощности. Резерв может быть горячим (генераторы загружаются до мощности меньше номинальной и очень быстро набирают нагрузку при внезапном нарушении баланса мощности)и холодным, для ввода которого нужен длительный промежуток времени.

Суммарный необходимый резерв мощности энергосистемы складывается из следующих видов резерва: нагрузочного, ремонтного, аварийного и эксплуатационного. Нагрузочный резерв служит для покрытий случайных колебаний и непредвиденного увеличения нагрузки сверх учтенной в балансе регулярного максимума нагрузки. Ремонтный резерв должен обеспечивать возможность проведения необходимого планово-предупредительного (текущего и капитального) ремонта оборудования электростанций. Аварийный резерв предназначен для замены агрегатов, выбывших из работы в результате аварии. Эксплуатационный резерв это резерв активной мощности в данный момент времени, равный разности между рабочей мощностью и нагрузкой энергосистемы при нормальных показателях качества электрической энергии.

Кроме резерва мощности на электростанциях системы необходим резерв по энергии. На ТЭС должен быть обеспечен соответствующий запас топлива, а на ГЭС — запас воды.

Если резерв станций исчерпан, а частота в системе не достигла номинального значения, то в действие вступают устройства АЧР, которые предназначены для быстрого восстановления баланса мощности при ее дефиците путем отключения части менее ответственных потребителей. В первую очередь АЧР отключает потребителей третьей категории. Для них допускаются перерывы электроснабжения на время, необходимое для ремонта или замены поврежденного элемента сети, но не более одних суток. В последнюю очередь отключаются наиболее ответственные потребители.

Автоматическая частотная разгрузка — дискретная система регулирования, отключающая потребителей ступенями (или очередями). При снижении частоты на величину  срабатывает реле частоты, входящее в состав устройства АЧР, и отключает часть потребителей с мощностью

срабатывает реле частоты, входящее в состав устройства АЧР, и отключает часть потребителей с мощностью  . Система АЧР состоит из комплектов автоматики, установленных на энергетических объектах. В каждом комплекте реле частоты имеет свою установку по частоте, при которой оно срабатывает и отключает часть линий, питающих потребителей; АЧР отключает потребителей так, чтобы частота не снизилась ниже предельно допустимой по условиям работы технологического оборудования электростанций

. Система АЧР состоит из комплектов автоматики, установленных на энергетических объектах. В каждом комплекте реле частоты имеет свою установку по частоте, при которой оно срабатывает и отключает часть линий, питающих потребителей; АЧР отключает потребителей так, чтобы частота не снизилась ниже предельно допустимой по условиям работы технологического оборудования электростанций

Энергетическая система объединяет электростанции различного типа, каждая из которых имеет несколько генераторов. Обычно суммарная мощность установленных генераторов превышает нагрузку энергосистемы. При этом возникает вопрос о распределении активной нагрузки между электростанциями и отдельными генераторами.

| ГЭС |

| P |

| t |

| ГЭС |

| ТЭЦ и АЭС |

| КЭС |

| Рис. 6.1. |

Электростанции, работающие в пиковой части графика нагрузки, регулируют активную мощность, т. е. загружаются позже других и разгружаются раньше. Это маневренные станции, регулирующие частоту и обменные потоки мощности с другими энергосистемами. Они должны иметь достаточный диапазон регулирования и надежное оборудование с хорошо работающей системой вторичного регулирования частоты.

Баланс реактивной мощности и его связь с напряжением

При выработке и потреблении энергии на переменном

токе равенству вырабатываемой и потребляемой электроэнергии в каждый момент времени отвечает равенство вырабатываемой и потребляемой не только активной, но и ре-

активной мощности.

,

,

где  - генерируемая реактивная мощности станции за вычетом собственных нужд;

- генерируемая реактивная мощности станции за вычетом собственных нужд;  - потребляемая реактивная мощность;

- потребляемая реактивная мощность;  - реактивная мощность нагрузки (потребителей);

- реактивная мощность нагрузки (потребителей);  - суммарные потери реактивной мощности в сети.

- суммарные потери реактивной мощности в сети.

Нарушение баланса реактивной мощности приводит к изменению уровня напряжения в сети. Если генерируемая реактивная мощность становится больше потребляемой (  ), то напряжение в сети повышается. При дефиците реактивной мощности (

), то напряжение в сети повышается. При дефиците реактивной мощности (  ) напряжение в сети понижается.

) напряжение в сети понижается.

Суммарные потери реактивной мощности

,

,

где  - суммарные потери реактивной мощности в линии;

- суммарные потери реактивной мощности в линии;  - суммарная генерация реактивной мощности в емкостных проводимостях линии;

- суммарная генерация реактивной мощности в емкостных проводимостях линии;  - суммарные потери реактивной мощности в трансформаторах.

- суммарные потери реактивной мощности в трансформаторах.

Потери реактивной мощности в линии

.

.

Генерация реактивной мощности в емкостных проводимостях П-образной схемы замещения линии

.

.

Приближенные величины потерь реактивной мощности в линиях и генерации в проводимостях линий принимаются равными

,

,  .

.

Потери в индуктивности и генерация в емкости линии имеют разные знаки, поэтому

.

.

Следовательно,

,

,

что наиболее характерно для линий напряжением 110 кВ.

Потери реактивной мощности в k параллельно работающих трансформаторах

При характерных значениях  потери в трансформаторах ориентировочно равны

потери в трансформаторах ориентировочно равны  .

.

Баланс реактивной мощности следует предусматривать для каждого характерного режима сети в отдельности. Это следующие режимы:

а) наибольшей реактивной нагрузки (при наибольшем потреблении реактивной мощности и наибольшей необходимой мощности компенсирующих устройств);

б) наибольшей активной нагрузки, связанной с наибольшей загрузкой генераторов активной мощностью при наименьшей их реактивной мощности;

в) наименьшей активной нагрузки, связанной с отключением части генераторов и, следовательно, невозможностью генерации последними реактивной мощности;

г) послеаварийные и ремонтные, связанные с наибольшими ограничениями передаваемой реактивной мощности по сети.

Основными потребителями реактивной мощности электрических системах являются трансформаторы, воздушные электрические линии, асинхронные двигатели, вентильные преобразователи, индукционные электропечи, сварочные агрегаты и другие нагрузки. Суммарные абсолютные и относительные потери реактивной мощности в элементах сети весьма велики и достигают 50% мощности, поступающей в сеть. Примерно 70-75% всех потерь реактивной мощности составляют потери в трансформаторах различных ступеней напряжения. Так, в трехобмоточном трансформаторе ТДТН-40000/220 при коэффициенте загрузки, равном 0,8, потери реактивной мощности составляют около 12 % номинальной мощности.

На промышленных предприятиях основными потребителями реактивной мощности являются асинхронные двигатели - на их долю приходится 65-70 % реактивной мощности, потребляемой предприятием, 20-25 % приходится на трансформаторы, около 10 % - на другие приемники, воздушные линии электропередачи.

Регулирующий эффект нагрузки

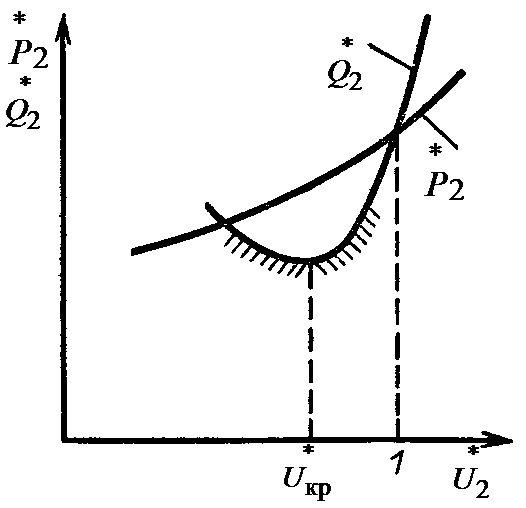

Статические характеристики нагрузки по напряжению

изображены на рис. 6.2. Рассмотрим, как реагирует нагрузка на изменение режима в простейшей электрической системе, представленной на рис. 6. 3.

Рис.6.2 Рис. 3.3

Пусть из-за

аварии или по другим причинам напряжение  в конце ли-

в конце ли-

нии понижается. Покажем, что нагрузка в силу своего положительного регулирующего эффекта повысит напряжение  . Напряжение в конце линии можно представить в следующем виде:

. Напряжение в конце линии можно представить в следующем виде:

,

,

где  ,

,  - активная и реактивная мощности в конце линии;

- активная и реактивная мощности в конце линии;  ,

,  - активное и реактивное сопротивление линии.

- активное и реактивное сопротивление линии.

При понижении  в соответствии со статическими характеристиками, рис. 6.2, будут уменьшаться значения

в соответствии со статическими характеристиками, рис. 6.2, будут уменьшаться значения  и

и  , а также

, а также  и

и  следовательно, будут уменьшаться потери

следовательно, будут уменьшаться потери  , а значение

, а значение  вследствие этого будут увеличиваться. Рост

вследствие этого будут увеличиваться. Рост  при уменьшении

при уменьшении  понятен из приведенной выше формулы в предположении, что

понятен из приведенной выше формулы в предположении, что  поддерживается постоянным. Все это справедливо в случае, когда

поддерживается постоянным. Все это справедливо в случае, когда

.

.

Нагрузка имеет положительный регулирующий эффект при  и отрицательный регулирующий эффект при

и отрицательный регулирующий эффект при  . В последнем случае понижение

. В последнем случае понижение  вызывает рост потребляемой реактивной мощности

вызывает рост потребляемой реактивной мощности  , соответственно большая реактивная мощность течет и по линии. Это вызывает увеличение потерь напряжения в линии

, соответственно большая реактивная мощность течет и по линии. Это вызывает увеличение потерь напряжения в линии  , следовательно, уменьшается напряжение в конце линии у потребителя. В соответствии со статической характеристикой при

, следовательно, уменьшается напряжение в конце линии у потребителя. В соответствии со статической характеристикой при

снова растет. Это приводит к дополнительному понижению

снова растет. Это приводит к дополнительному понижению  и т. д. Возникает явление, называемое лавиной напряжения. Остановить снижение напряжения при этой аварии можно, лишь отключив нагрузку. В настоящее время применяются автоматические регуляторы возбуждения(АРВ) на генераторах и мощных синхронных двигателях, стабилизирующие напряжение, поэтому напряжение в системе не понижается ниже критического.

и т. д. Возникает явление, называемое лавиной напряжения. Остановить снижение напряжения при этой аварии можно, лишь отключив нагрузку. В настоящее время применяются автоматические регуляторы возбуждения(АРВ) на генераторах и мощных синхронных двигателях, стабилизирующие напряжение, поэтому напряжение в системе не понижается ниже критического.

Дата добавления: 2021-03-18; просмотров: 192; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!