Экономические РЕФОРМЫ СЕРЕДИНЫ 1960-Х Гг.

Внутренняя политика СССР в 1964-1985 гг.

Состоявшийся 14 октября 1964 г. Пленум ЦК КПСС освободил Н. С. Хрущева от всех обязанностей. В газетах отставка была названа добровольной. Его уход с политической арены не вызвал акций протеста в стране. Общество отреагировало на отставку Хрущева, с которой в СССР завершился процесс либерализации общественно-политической жизни, молчанием.

ПОВОРОТ К КОНСЕРВАТИВНОМУ КУРСУ

Л. И. Брежнев

К власти пришли новые молодые политики, сформировавшиеся в годы Великой Отечественной войны. Первым секретарем ЦК КПСС стал Леонид Ильич Брежнев, партийный деятель, до этого занимавший руководящие посты в Молдавии и Казахстане. Он участвовал в организации смещения Н. С. Хрущева. Как человек консервативных взглядов, новый партийный лидер стремился к стабильности общества. Сторонниками консервативного пути развития выступали помимо Брежнева члены Политбюро Михаил Андреевич Суслов, идеолог партии, и Александр Николаевич Шелепин, председатель ВЦСПС. Достижение стабильности общества они связывали с пересмотром политического курса Хрущева, отказом от политики десталинизации и реформ.

М. А. Суслов А. Н. Шелепин

Избрание Брежнева первым секретарем многие партийные и государственные деятели расценивали как временное. Выполняя решения Пленума о разделении высших должностей в партии и государстве для предотвращения монополизации высшей власти, пост Председателя Совета министров занял Алексей Николаевич Косыгин, руководивший ранее Госпланом СССР, министерствами финансов, легкой и текстильной промышленности.

|

|

|

А. Н. Косыгин

А.Н. Косыгин и Юрий Владимирович Андропов, секретарь ЦК КПСС, являлись сторонниками продолжения экономических реформ и дальнейшей либерализации общественно-политической жизни. 6 декабря 1964 г. Андропов на страницах газеты "Правда" высказал мысль о необходимости внедрения современных методов руководства экономикой, поощрения демократии, самоуправления в общественной жизни. Весьма сдержанно он предложил ограничить властные полномочия партии, сосредоточить внимание партийных органов на общем политическом руководстве. Андропов был сторонником прекращения гонки вооружений, ставшей тяжелой ношей для советской экономики, расширения экспорта советских товаров на мировой рынок. Однако и Андропов, и Косыгин выступали против радикальных преобразований в обществе. Предложения Андропова не встретили поддержки нового партийного руководства. Он был удален с поста секретаря ЦК партии, заняв в 1967 г. должность Председателя КГБ.

Вопрос о выборе пути дальнейшего развития общества был решен в пользу умеренно-консервативного курса в политике и идеологии. В "хрущевский" период СССР растерял высокие темпы развития из-за экономических и административных преобразований, идеологических экспериментов. Результатом допущенных просчетов стали технологическое отставание СССР от стран Запада в эпоху НТР, спад в темпах прироста экономических показателей, продовольственная проблема. Накопившаяся усталость советского общества от волюнтаристских решений, преобразований, проводимых в "пожарном порядке", превратилась в преграду на пути назревших реформ. Новое руководство страны сделало выбор в пользу стабилизации советской системы, выработало особый, консервативный тип реформирования, получивший в годы перестройки название "застой".

|

|

|

В основу взятого брежневским правительством курса на поддержание стабильности существующих в СССР экономических, социальных и политических отношений легла разработанная в конце 1960-х гг. концепция "развитого социализма". "Развитой социализм" понимался как обязательный этап на пути продвижения СССР к коммунизму, в ходе которого предстояло добиться органического соединения всех сфер общественной жизни. Не подвергая сомнению теоретические положения о коммунистической перспективе, концепция ставила задачу решения текущих задач одного из этапов построения коммунизма - "развитого социализма". Устранению недостатков современного общества должна была способствовать политика "совершенствования" социализма. Новая пропагандистская конструкция позволила Брежневу отказаться от одиозных заявлений Хрущева ("Нынешнее поколение советских людей будут жить при коммунизме", "Догнать и перегнать Америку!"). Одновременно удалось лишить господствующую идеологию конкретного наполнения. Теория "развитого социализма" стала удобным прикрытием безволия нового советского руководства.

|

|

|

Кадр из диафильма "Развитой социализм - закономерная ступень зрелости нового строя"

В общественно-политической жизни 1960-х -1970-х гг. происходил отход от хрущевских преобразований. В конце 1964 г. были объединены промышленные и сельские партийные организации, в 1965 г. - упразднена территориальная система управления народным хозяйством.

Идеологическому свёртыванию "оттепели" способствовал отказ от критики культа личности Сталина. На торжественном заседании в Кремле в связи с 20-летием победы над фашистской Германией Брежнев упомянул Сталина. В канун XXIII съезда КПСС (1966) была сделана попытка исторической реабилитации Сталина. Однако под давлением интеллигенции ("Письмо 25-ти") кампания была свернута, реабилитации Сталина не произошло.

|

|

|

В прессе прекратились критика сталинского режима. К 90-летию со дня рождения Сталина (1969) было издано полное собрание его сочинений. Была ужесточена цензура, усилилась борьба с инакомыслием. Ограничивался доступ к источникам научной информации о сталинском периоде для исследователей.

Характерной чертой брежневской эпохи была социальная и национальная стабильность. В начале 1970-х гг. Брежнев заявил, что в СССР достигнуто равенство республик по уровню экономики и культуры и что национальный вопрос в стране решен. Было объявлено о формировании новой исторической общности - советского народа. Однако ни равенства республик, ни решения национального вопроса в реальности достичь не удалось. Представители республик призывали к расширению сети школ с преподаванием на родном языке. Оформилось движение в защиту окружающей среды, за сохранение исторических памятников и национальных традиций. Имели место выступления против режима в регионах, например: события на "Пахтакоре" (националистические выступления организованных групп узбекской молодежи в Ташкенте, начавшиеся 4 апреля 1969 г. во время футбольного матча на стадионе "Пахтакор"), массовые волнения в Каунасе в мае 1972 г. (по случаю самосожжения Р. Каланты в знак протеста против русификации Литвы) и др. Руководство страны рассматривало рост национального самосознания народов как проявление местного национализма.

Памятник в в Литве на месте самосожжения Р. Каланты

В 1970-х-начале 1980-х гг. росла численность общественных объединений на предприятиях и в учреждениях, что создавало иллюзию участия в управлении общественным производством широких масс населения. Создавались организации народного контроля и технического творчества, постоянно действующие производственные совещания (ПДПС), в составе которых насчитывались сотни тысяч рабочих, специалистов, служащих.

Общественные объединения действовали при местных Советах. Однако социальный состав Советов, соотношение в нем рабочих, колхозников и интеллигенции по-прежнему определялись партийными органами.

Негативными чертами советского строя являлись чрезмерная централизации и командно-приказные методы управления. Под контролем КПСС находилась работа всех структур государственной власти в центре и на местах. Важнейшие вопросы развития экономики, форм и методов ее управления решались на съездах партии: XXIV (1971 г.), XXV (1976 г.), XXVI (1981 г.). Значительно возросла численность административного аппарата.

Конституция 1977 г.

В октябре 1977 г. внеочередная сессия Верховного Совета СССР приняла новую Конституцию. Накануне проект Основного Закона был опубликован в прессе, обсуждался на предприятиях, в колхозах, в учебных заведениях. Во всенародном обсуждении проекта Конституции приняло участие свыше 140 млн человек. В разные партийные и государственные инстанции поступило 400 тыс. предложений по доработке проекта, что свидетельствовало об оживлении политической активности населения. В основу новой Конституции легла концепция "развитого социализма". Главным принципом государственной власти провозглашалось полновластие народа, основой социального строя - общенародная собственность.

Почтовая марка "Конституция 1977 г."

Закреплялась политическая основа государства - Советы. Во главе системы органов государственной власти находился двухпалатный Верховный Совет СССР, состоящий из Совета Союза и Совета Национальностей. Он принимал и изменял общесоюзную Конституцию, включал в состав Союза новые республики, утверждал государственный бюджет, планы социального и экономического развития. Постоянно действующим органом Верховного Совета являлся его Президиум.

Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти оставался

Совет Министров СССР.

Ядром советской политической системы называлась Коммунистическая партия. Статья 6-я Конституции 1977 г. закрепляла за КПСС роль руководящей и направляющей силы общества, определяющей генеральную перспективу его развития, линию внутренней и внешней политики. Вместе с тем, деятельность самой КПСС, как общественной организации, опиралась на ее устав, а не Конституцию страны, что создавало правовую коллизию.

Во внешней политике Конституция зафиксировала принцип социалистического интернационализма в отношениях СССР с социалистическими странами и государствами, освободившимися от колониальной зависимости. Сохранялись основные положения сталинской Конституции 1936 г. о национально-государственном устройстве.

Продолжая линию развития советского конституционного права к прежним правам граждан Конституция добавила право на бесплатное медицинское обслуживание, право на предоставление бесплатного жилища, право на свободное пользование достояниями культуры, право участвовать в управлении государственными и общественными делами, вносить предложения в государственные органы, свободно критиковать недостатки в их деятельности. Впервые в практике советского конституционного законодательства в новой Конституции был закреплен принцип социалистической законности. Основной закон предусматривал право граждан обжаловать действия любых чиновников, нарушивших гражданские права, через суд.

Борьба за лидерство в партии

После смещения Хрущева острая борьба за власть продолжилась. Формально октябрьский Пленум ЦК КПСС передал власть Брежневу и Косыгину. Однако они не стали обладателями всей полноты власти. Сильные позиции в новом руководстве занимала группа руководителей, сделавших в 1940-1950-е гг. карьеру в комсомоле. Она объединилась вокруг А. Н. Шелепина, возглавлявшего Комитет партийно-государственного контроля.

В свое время Шелепин, занимая ответственные посты в структуре власти начала 1960-х гг. и опираясь на поддержку Председателя КГБ В. Семичастного, оказался центральной фигурой команды, задумавшей смещение Хрущева. Фигура Брежнева в качестве руководителя партии рассматривалась как промежуточная. Однако Брежнев, опираясь на партийный аппарат, начал активно укреплять собственные позиции и одержал победу во внутриаппаратной борьбе. Постепенно, под разными предлогами были отстранены от власти Семичастный и Шелепин. С поражением "группы Шелепина" власть сосредоточилась в руках консервативных центристов, от выработки политических решений были отстранены молодые, опытные руководители.

Из документа (А. Микоян. Так было):

Совершенно неожиданно для меня группировка Шелепина в начале 1967 г. обратилась ко мне с предложением принять участие в их борьбе против группировки Брежнева… <…> …выступить первым, исходя из моего авторитета в партии, после чего они все выступят и сместят Брежнева с поста Первого секретаря. <…> Кончилось же дело тем, что секретарь МК Егорычев, соратник Шелепина, выступил на Пленуме ЦК с резкой, но малообоснованной критикой Министерства обороны и ЦК в руководстве этим министерством: Москва, мол, плохо подготовлена к внезапному нападению со стороны США. <…> Брежнев понял эту вылазку как начало открытой борьбы против него. После этого Пленума Шелепин был переведен в ВЦСПС, а позже выведен из руководства и отправлен на пенсию. Егорычев уехал послом в Данию, а Семичастный отправлен на партийную работу в Сумскую область на Украине.

Весной 1966 г. на XXIII съезде партии был введен пост Генерального секретаря ЦК КПСС, на который избрали Брежнева. В борьбе за лидерство в партии ему противостояли А. Косыгин и Н. Подгородный, Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Большим авторитетом пользовался глава правительства Косыгин, опытный хозяйственник и сторонник реформ.

С 1969 г. , когда Брежневу удалось укрепить свое влияние, он начал критиковать положение дел в народном хозяйстве. К началу 1970-х гг. позиции Брежнева становятся самыми крепкими в Политбюро. Он формирует вокруг себя "днепропетровскую группировку", в которую вошли выдвиженцы, работавшие с Брежневым в период руководства им Днепропетровской и Молдавской партийными организациями.

В 1973 г. в расширенный состав Политбюро вошли сторонники Брежнева либо деятели, не принадлежащие ни к каким группировкам: министр обороны А. А. Гречко, министр иностранных дел А. А. Громыко, председатель КГБ Ю. В. Андропов. Из состава Политбюро были удалены в 1975 г. А. Н. Шелепин, в 1977 г. - Н. В. Подгорный, лишившийся также поста Председателя Президиума Верховного Совета СССР. В октябре 1980 г. от обязанностей члена Политбюро и Председателя Совета Министров был освобожден А. Н. Косыгин. Председателем Президиума Верховного Совета СССР стал Л. И. Брежнев, главой правительства - Н. А. Тихонов, его сторонник.

Книги "Малая Земля" Л. И. Брежнева

На рубеже 1970-1980-х гг. происходит возвышение Брежнева как партийного и государственного лидера. В прессе ему создается образ "выдающегося политика". Брежневу присвоено воинское звание генерал армии. Он 117 раз награждался высшими государственными наградами СССР, Польши, Венгрии, ГДР и других государств. Группе известных советских журналистов поручено написать воспоминания Брежнева ("Малая земля", "Возрождение", "Целина") с целью укрепления его политического авторитета. Портреты советского лидера украшают улицы городов и поселков страны.

Однако в связи с ухудшением здоровья власть Брежнева начинает ослабевать. К тому времени характерной чертой высшего руководства страны являлось старение, перерождение в "геронтократию", отсутствие ротации кадров. Средний возраст членов Политбюро к началу 1980-х гг. составлял 70 лет.

На роль приемника Брежнева могли претендовать несколько человек: М. А. Суслов, главный партийный идеолог; Г. В. Романов, руководитель Ленинградской партийной организации; В. В. Гришин, глава Московской парторганизации; К. У. Черненко, член Политбюро, секретарь ЦК КПСС, Ю. В. Андропов, глава КГБ. Последнему удалось сформировать свою команду в идеологических структурах партии, академических институтах, партийном аппарате. В 1982 г. Андропов переходит на работу в ЦК КПСС в ранге секретаря по идеологии, заняв место умершего Суслова. После смерти Л. И. Брежнева 12 ноября 1982 г. решением внеочередного Пленума ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов был избран генеральным секретарем ЦК КПСС.

Ю. В. Андропов

После прихода к власти Андропов начал борьбу за улучшение экономического положения государства с кампании по укреплению трудовой дисциплины. Параллельно с усилением власти новый лидер делает ее более открытой. В прессе начинают публиковаться отчеты о вопросах, обсуждаемых Политбюро ЦК КПСС, статьи о фактах разложения власти. Был дан ход нескольким крупным делам о коррупции, объявлена борьба с нетрудовыми доходами, спекуляцией. Обвинения в злоупотреблении властью были выдвинуты против первого секретаря Краснодарской областной парторганизации С. Медунова, министра внутренних дел Н. Щелокова, партийного руководителя Узбекистана, члена Политбюро ЦК КПСС Ш. Рашидова.

Андропов осуществил чистку партийного и государственного аппарата, органов безопасности, сформировал "команду реформаторов": в 1982 г. членом Политбюро становится Г. А. Алиев; созданный Экономический отдел ЦК возглавил Н. И. Рыжков, Отдел организационно-партийной работы - Е. К. Лигачев. Директором Института мировой экономики и международных отношений стал А. Яковлев, будущий главный идеолог "перестройки". Андропов ввёл в высшее руководство региональных деятелей: М. С. Горбачёва, В. И. Воротникова, Н. И. Рыжкова, В. М. Чебрикова.

В начале 1983 г. Андропов поручил Горбачёву и Рыжкову начать подготовку экономической реформы. Однако завершить свои начинания ему не удалось. Осенью 1983 г. состояние здоровья главы государства ухудшилось. 9 февраля 1984 г. он скончался.

К. У. Черненко

Новым генеральным секретарем ЦК КПСС и Председателем Президиума ВС СССР становится Константин Устинович Черненко. В короткий период его правления среди главных начинаний выделялась борьба за укрепление официальной марксистско-ленинской идеологии. Началась разработка новой программы КПСС.

Из документа (Е. И.Чазов. Здоровье и власть. Воспоминания "кремлевского врача"):

Встав во главе партии и государства, Черненко честно пытался выполнить роль лидера страны. Но это ему было не дано – и в силу отсутствия соответствующего таланта, широты знаний и взглядов, и в силу его характера. Но самое главное – это был тяжело больной человек.

К. У. Черненко скончался 10 марта 1985 г. Вместе с ним уходила в прошлое эпоха строительства социализма в СССР.

экономические РЕФОРМЫ СЕРЕДИНЫ 1960-Х Гг.

Относительная стабилизация советской экономической системы произошла в период осуществления восьмого пятилетнего плана развития народного хозяйства (1966–1970). В плане ставилась задача за пять лет увеличить выпуск промышленной продукции в два раза, сельхозпродукции - на 1/4, производительность труда в промышленности – на 30–35 %, прибыль – более чем в 2 раза. Большое внимание уделялось развитию сельского хозяйства и производству потребительских товаров. Намечались задачи развития территориально-производственных комплексов (ТПК): Западно-Сибирского, Ангаро-Енисейского, Тимано-Печерского, Южно-Якутского.

Саянский ТПК

Новое руководство страны осознавало необходимость продолжения экономических реформ. Преобразования начались прежде всего в сельском хозяйстве, находившимся в плачевном состоянии. В марте 1965 г. на Пленуме ЦК КПСС Брежнев призвал в краткие сроки устранить негативные последствия ошибок прежних лет: борьбу с личными приусадебными участками, домашним скотоводством, за повсеместные посевы кукурузы.

С колхозов и совхозов списывались долги перед государством, понижались ставки подоходного налога на крестьян. Колхозы переводились на прямое банковское кредитование. Была введена гарантированная оплата труда колхозников, повышена их материальная заинтересованность в результате труда. Закупочные цены на рожь, пшеницу и другие культуры поднялись в 1,5–2 раза. Увеличивались надбавки к действующим закупочным ценам на скот. План государственных закупок сельхозпродукции снижался. За производство сверхплановой продукции вводилось материальное поощрение: за сданное дополнительно зерно устанавливалась 50 % надбавка. Были стабилизированы цены на технику и запчасти для сельхозмашин. В результате принятых мер уже в 1965 г. колхозы и совхозы получили за сданную государству продукцию на 15 % больше, чем в предшествующем году.

Брежнев в Алтайском крае. Фото В. Мусаэльяна

За счет бюджета страны проводились работы по орошению и осушению земель, борьба с водной и ветровой эрозией. Появились новые ирригационные сооружения: Каховская оросительная система, Краснодарское водохранилище. К концу восьмой пятилетки на полях страны работали до 2 млн тракторов, 623 тыс. зерноуборочных комбайнов. Росла квалификация руководства агросферой: до 95,5 % директоров совхозов и 80 % председателей колхозов получили высшее или среднее образование.

В ноябре 1969 г. III съезд колхозников СССР принял новый Устав колхозов. Вместо устаревшей системы оплаты труда по трудодням вводилась ежемесячная гарантированная оплата по тарифным ставкам. Устанавливалось пенсионное обеспечение колхозников. В Уставе закреплялось право колхозников выбирать не только председателей и членов правления колхозов, но и бригадиров, а также руководителей других подразделений. Съезд избрал Союзный Совет колхозов для обобщения и распространения передового опыта отдельных хозяйств.

Почтовая марка "II IВсесоюзный съезд колхозников"

Среди негативных тенденций в развитии сельского хозяйства стоит отметить продолжавшуюся практику преобразования колхозов в совхозы. В результате число совхозов в 1970 г. достигло 15 тыс.

Результаты восьмой пятилетки в области сельского хозяйства стали положительными. В 1966 г. был собран большой урожай зерна – 171,5 млн т. Урожайность в среднем по стране составила 13,7 центнера с гектара. Государство закупило 75 млн т. зерна. Среднегодовой объем продукции увеличился на 21 %. Росло также производство хлопка-сырца, сахарной свеклы, подсолнечника, мяса, молока, яиц и других сельскохозяйственных продуктов.

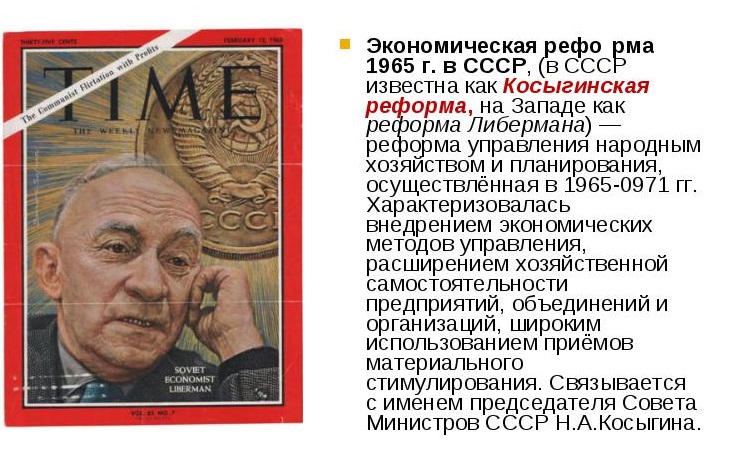

Осенью 1965 г. начала осуществляться экономическая реформа в промышленности. Накануне в советской экономической науке развернулась дискуссия, важной вехой в которой стала публикация в 1962 г. в газете "Правда" статьи Е. Г. Либермана "План, прибыль, премия". Экономист обосновал основные параметры предстоящей реформы, предложил освободить предприятия от опеки со стороны плановых органов, предоставить им возможность принятия самостоятельных решений. Предложения Либермана поддержали время экономисты Л. Канторович, В. Немчинов, В. Новожилов. Идеи о внедрении полного хозрасчета и самоокупаемости предприятий были расценены как несвоевременные, однако в реформу были заложены некоторые принципы рыночной экономики (прибыль, хозрасчет).

Е. Г. Либерман на обложке журнала "Time". Экономическая реформа 1965 г.

Основные положения реформы были закреплены в Положении о социалистическом государственном предприятии 1965 г. Объем реализованной продукции стал одним из главных показателей работы предприятия. Сокращалось количество плановых показателей, вводимых государством. На предприятиях создавались специальные фонды за счет отчислений от прибыли. Средства этих фондов предназначались для развития производства и материального поощрения работников. Восстанавливалось отраслевое управление, которое должно было действовать в условиях новых принципов планирования и хозяйственной самостоятельности предприятий. Реформа, повышая роль экономических методов управления, не затрагивала основ командно-административной системы.

Индустриальное развитие

Реализация хозяйственной реформы развернулась в 1966 г. в 700 производственных коллективах. К концу восьмой пятилетки (1966-1970) процесс перехода промышленности на систему хозрасчета был завершен. В результате слияния мелких предприятий с крупными создавались производственные объединения (ПО). Вошедшие их состав предприятия были связаны производственной кооперацией по переработке сырья и выпуску готовой продукции. В крупнейшее объединение "АвтоЗИЛ" вошли Московский автомобильный завод им. И. А. Лихачева и несколько заводов-филиалов в других городах. Подразделения некоторых производственных объединений размещались в разных экономических районах и союзных республиках. Велась работа по развитию массовой инициативы, возрождались субботники.

Космонавт А. Леонов во время Всесоюзного коммунистического субботника в объединении "Авто ЗИЛ", 1984 г.

Результаты восьмой пятилетки впечатляли: валовой общественный продукт вырос на 13%, промышленная продукция на 50%. Быстрыми темпами развивались машиностроение, радиоэлектроника, химическая, нефтехимическая и другие отрасли. Было возведено 1900 промышленных предприятий. Завершилось сооружение первой очереди Волжского автомобильного завода в Тольятти. В строй вступили Западно-Сибирский металлургический комбинат, тепловые электростанции в Криворожье и Конакове, Братская ГЭС. Завершалась прокладка газопровода Средняя Азия - Центр протяженностью 2750 км. Общая длина построенных нефте- и газопроводов превысила 35 тыс. км.

Цех Волжского автозавода в Тольятти

Однако уже к концу восьмой пятилетки темпы развития промышленности вновь начинают снижаться. Командно-административная система сопротивлялась внедрению рыночных механизмов: вводились лимиты на создание фондов экономического стимулирования; под контролем вышестоящих организаций оказался фонд развития производства; возросло число согласований в вышестоящих партийных и хозяйственных органах. Причиной краха реформы 1965 г. стала несовместимость материального стимулирования, самостоятельности предприятий, т.е. рыночных методов с плановым регулированием. "Косыгинская реформа" привела к появлению нового для советской экономики типа предприятия, имеющего собственный корпоративный экономический интерес. Труд его работников в новых условиях хозяйствования непосредственно с обществом связан не был. "Захлёбыванию" реформы способствовало сопротивление консервативной части Политбюро ЦК ( Н. В. Подгорный), ужесточение внутриполитического курса под влиянием Пражской весны 1968 г., внутриаппаратное соперничество между А. Н. Косыгиным и Н. А. Тихоновым.

Из документа (В. Андрианов. Косыгин):

…В очередной раз Штроугал, уже председатель правительства ЧССР, встретился с Косыгиным в Москве, на XXIV съезде КПСС. В перерыве, после доклада Брежнева, два премьера, чехословацкий и польский, обменивались первыми впечатлениями. К ним подошел Косыгин.

— Теперь мы знаем, что вы будете делать в экономике, — сказал ему Ярошевич.

Косыгин был в хорошем настроении, улыбался и спросил Штроугала, что думает об этом Лубомир Иосифович.

— Мне эта программа нравится, — ответил председатель правительства ЧССР, — но вот какими будут шаги, действия, затрагивающие фундаментальные проблемы?

Отвечая ему, Косыгин говорил, что такие шаги готовятся, в докладе Брежнева они предусмотрены.

Прошел год и два, а почти все, что было намечено, оставалось на бумаге.

— Алексей, вы такие перспективные вещи задумывали, — сказал как-то Косыгину чехословацкий премьер. Они были вдвоем, прогуливались в парке правительственной резиденции в Варшаве перед началом сессии Совета Экономической Взаимопомощи.И в

этот раз, по словам Штроугала, Алексей Николаевич словно распахнул сердце.

— Мы были с глазу на глаз, и Косыгин, такой, казалось мне, сдержанный человек, вдруг небывало остро для него раскритиковал отношение к экономической реформе. «Ничего не осталось, — горько сказал он.

— Все рухнуло. Все работы остановлены, а реформы попали в руки людей, которые их вообще не хотят».

— Прогуливались мы с Косыгиным примерно полчаса, — продолжает Л. Штроугал. — Алексей Николаевич очень критично оценивал деятельность руководства КПСС, хотя ни одного имени, в том числе и Брежнева, не назвал. «Реформу торпедируют, людей, с которыми я разрабатывал материалы для съезда, уже отстранили, а призвали совсем других. И я уже ничего не жду», — с горечью сказал он.

На рубеже 1970-х начале 1980-х гг. вновь проявляются серьезные диспропорции в структуре промышленности страны. В годы девятой пятилетки (1971-1975) приоритет получают отрасли тяжелой индустрии, прежде всего оборонная. Производство военной техники на машиностроительных предприятиях составило 60% всей продукции. В годы десятой пятилетки (1976-1980 гг.) была сделана попытка перевести промышленность на путь интенсивного развития. Но намеченные планы по внедрению новой техники и росту производительности труда выполнить не удалось. Нерешенные вопросы препятствовали развитию экономики в одиннадцатой пятилетке (1981-1985). В ходе нее прирост промышленного производства составил 20 %, сельскохозяйственной продукции - 6 %. Параллельно с государственной появилась теневая экономика, развитию которой сопутствовали беззакония и коррупция.

Проблемы советской экономики удавалось скрывать благодаря росту мировых цен на нефть и газ. В стране шло освоение новых месторождений природных ресурсов, формировался единый Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). СССР постоянно наращивал продажу природных ресурсов за рубеж: доля поставок нефти за рубеж в 1960-е гг. достигала 11 %, в начале 1980-х гг. – уже 38 % от всего экспорта. Торговля нефтью и другими ресурсами приносила колоссальные прибыли – в 1970-е- начале 1980-х гг. было получено около 180 млрд инвалютных руб.

Экспорт СССР нефти и нефтепродуктов в страны ОЭСР, 1972-1985 гг., млрд долл.

Однако полученные средства направлялись на закупку ширпотреба и другие непроизводственные нужды, а не на развитие науки и передовых технологий. Эта политика стабилизировала внутриполитическую ситуацию, предотвращала возникновение острых социальных конфликтов, но в перспективе могла обернуться серьезными проблемами.

Вместе с тем бытующее сегодня мнение о поразившем советскую экономику развале несостоятельно. В целом показатели ее развития в 1965–1982 гг. говорят, что страной был сделан шаг вперед. Показатели по таким видам продукции, как производство электроэнергии, добыча нефти и газа, выплавка чугуна и стали, производство автомобилей и тракторов увеличились вдвое. Общий объем промышленного производства за указанный период вырос в 3 раза, сельского хозяйства – почти в 1,5 раза. В 2,7 раза увеличился объем капиталовложений. Национальный доход вырос в 2,5 раза. Тревожные тенденции в экономике существовали, но при наличии политической воли они могли быть преодолены.

Тенденции аграрного развития

Трудности в развитии сельского хозяйства преодолеть в ходе реформы середины 1960-х гг. не удалось. Росло число убыточных предприятий, несмотря на увеличение размеров капиталовложений и поставок техники селу. Как и прежде, имели место нарушения в политике планирования заготовок, вводились дополнительные задания по закупке сельскохозяйственной продукции. В конца 1960-х-1970-е гг. стали создаваться интегрированные хозяйства: агропромышленные объединения, комбинаты, агрофирмы. В их состав входили колхозы и совхозы, предприятия по переработке сельхозсырья, организации транспорта и торговли. В середине 1980-х гг. в агросфере действовали 4,8 тыс. межхозяйственных предприятий. За рамками агропромышленной интеграции остались тысячи неперспективных деревень, которые в 1970-е гг. массово ликвидировали.

Покинутые деревни

Растущая миграция молодежи из деревень центральной России вынудила в 1974 г. ЦК КПСС и союзное правительство принять постановление "О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР". Программа подъема Нечерноземья была рассчитана на пятнадцать лет (до 1990 г.). Предполагалось увеличить капиталовложения в социально-экономическое развитие 29 областей и республик России. Средства стали выделять, но проблема осталась нерешенной.

Для подъема аграрного производства периодически повышались заготовительные цены на зерновые культуры, картофель, молоко и другие виды продукции. Для управления агросферой были созданы в 1982 г. Государственный агропромышленный комитет, а на местах - районные агропромышленные объединения (РАПО). Управленческие преобразования не улучшили положения дел в земледелии и животноводстве. Объем валовой продукции сельского хозяйства сокращался: если в 1971-1975 гг. он составлял 13% совокупного общественного продукты, то в 1981-1985 гг. только 6%. В 1982 г. была принята Продовольственная программа, которая предполагала решить продовольственный вопрос в СССР, преодолеть товарный дефицит к 1990 г.

Почтовая марка "Продовольственная программа"

В начале 1980-х гг. ухудшение условий народнохозяйственного развития было связано с ухудшением демографической ситуации (уменьшением рождаемости); сокращением притока трудовых ресурсов; увеличением расходов на оборону; повышением себестоимости топливно-энергетического сырья вследствие развития Востока страны; падением цен на нефть на мировом рынке.

Социальная сфера

В развитии социальной сферы успешнее других мероприятий шло решение жилищной проблемы. К началу 1980-х гг. почти 80% семей имели отдельные квартиры.

На стройке

В 1970-х - начале 1980-х гг. резко сократились капиталовложения в социальную сферу, что отразилось особенно тяжело отразилось на условиях жизни сельских жителей. Хуже, чем горожане они были обеспечены медицинскими и детскими дошкольными учреждениями, предприятиями бытового обслуживания и общественного питания. Продолжался отток селян в города. За период между Всесоюзными переписями населения 1959 и 1979 гг. численность горожан увеличилась со 100 млн чел. до 163,3 млн чел.

Миграция направлялась в большие города, что привело к возрастанию с 3 до 23 количества городов-миллионеров. Процесс урбанизации перешел на новую ступень, когда вокруг города-миллионера выстраивались городские агломерации. Помимо Московской агломерации, в 1960– 1980-е гг. формируются Ленинградская, Горьковская, Свердловская, Новосибирская.

Сокращение доли крестьянства с 20,5 % в начале 1970-х гг. до 12 % в середине 1980-х гг., переход от аграрной к городской цивилизации вел к разрушению прежних культурных и нравственных ориентиров. Этот сложный процесс сопровождался девальвацией официальной идеологии, ростом бездуховности. Среди антисоциальных форм поведения наиболее распространенной стал алкоголизм. Несмотря на постоянные компании по борьбе с пьянством, употребление алкоголя в стране поднялось по сравнению с 1960 г. в 2 раза.

Рост национального дохода позволил увеличить среднюю заработную плату рабочих и служащих с 97 руб. в 1965 г. до 190 руб. в 1985 г., колхозников - с 51 руб. в 1965 г. до 153 руб. в 1985 г. Росли пенсии, выплаты женщинам-матерям, размеры льгот и скидок различным категориям населения. Реальные доходы населения за 1970-е гг. увеличились на 46 %.

Карикатура Г. Андрианова из журнала "Крокодил"

При относительной стабильности цен повышение доходов вело к изменению структуры потребительского спроса населения ("потребительской революции"). Увеличились продажи цветных телевизоров, магнитофонов, холодильников, пылесосов, мотоциклов, легковых автомобилей. Однако советская промышленность не могла удовлетворить возросший спрос населения. Необходимые товары приходилось "доставать из-под полы", "по знакомству".

Автомобиль "Москвич-408". В СССР в свободной продаже не был

В социальной сфере наметились негативные явления, связанные с появлением нового социального слоя - "номенклатуры". Руководители высшего и среднего уровня имели особые блага, заключавшиеся в снабжении продовольственными и промышленными товарами, обслуживании в специальных поликлиниках, больницах, санаториях.

Внутриполитическое развитие:

- Отказ от критики И.В. Сталина. Упоминание Сталина в связи с 20-летием победы над Фашистской Германией; Издание полного собрания сочинений к 90-летнему юбилею со дня рождения. При этом сама ресталинизация, т.е. восстановление культа личности не состоялась.

- Утверждение доктрины "развитого социализма" в противовес концепции развернутого построение коммунизма, фактически озвученной Н.С. Хрущевым; Речь Брежнева на 50-летие Октябрьской революции. Восприятие идеи "развитого социализма" в качестве как этапа на пути коммунистического строительства; восприятие "развитого социализма в качестве общества в котором отсутствуют непримиримые противоречия. "Развитой социализм" хоть и не отрицал саму идею построения коммунизма, тем не менее переносил ее исключительно в теоретическую плоскость.

- Постепенное формирование "культа личности" Л. И. Брежнева. Получение Брежневым всевозможных регалий и наград: звания маршала (1976), четырежды Героя Советского Союза, кавалера ордена "Победы" (1978), лауреата государственной премии в области литературы. Однако широкие слои население скептически относились к новому культу личности.

КОНСТИТУЦИЯ 1977 Г.

- Работа в выработке новой конституции, заменявшей Конституцию 1936 года велась еще после войны, но была прервана отставкой Хрущева;

- Новый Основной закон получил название "Конституции развитого социализма";

- Обсуждение новой конституции велось на предприятиях, в организациях, колхозах и в учебных заведениях;

- Закреплялась основа государственного строя – система Советов;

- Повседневная управленческая деятельность осуществлялась Советом министров СССР;

- Статья 6 Конституции закрепляла за КПСС роль руководящей и направляющей силы общества, определяющую генеральную перспективу его развития.

Лица, наиболее значимые в руководстве страны в брежневскую эпоху:

| Брежнев Леонид Ильич | Первый секретарь ЦК КПСС (1964-66); Генеральный секретарь ЦК КПСС (1966-82); Председатель президиума ВС СССР (1977-82). | Взгляды умеренно-консервативные, осторожные. Противник политики продолжения реформ. |

| Косыгин Алексей Николаевич | Председатель Совета министров СССР (1964-80) | Сторонник реформ, внедрения экономических стимулов в административно командную систему. |

| Шелепин Александр Николаевич | Председатель ВЦСПС (1967-85), член Политбюро (1964-75) | Сталинист, ярый противник хрущевских реформ. |

| Громыко Андрей Андреевич | Министр иностранных дел СССР (1957-85); | Лояльное отношение к хрущевским реформам. |

| Андропов Юрий Владимирович | Председатель КГБ СССР (1967-82) | Сторонник последовательного продолжения курса ХХ съезда партии и решительных мер в защиту социалистических ценностей. |

| Подгорный Николай Викторович | Председатель Президиума Верховного Совета (1965-77) | Консервативные взгляды, соратник Брежнева. |

| Суслов Михаил Андреевич | Член Политбюро, отвечал за идеологию (1955 – 1982). | Взгляды умеренно-консервативные, настороженно относился ко всем реформам, был сторонников ортодоксального понимания марксизма-ленинизма, борьбы с инакомыслием, религией и т.п. в воспоминаниях часто фигурировал как "серый кардинал"при Брежневе. |

РЕФОРМЫ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ:

- Дискуссии экономистов накануне проведения реформ; проблема рентабельности и прибыли предприятий. Изучение экономического опыта НЭПа, принятие его модели в качестве целесообразной (за исключением частной собственности); необходимость введения хозрасчета и самоокупаемости предприятий;

- Сентябрьский пленум ЦК и курс на возвращение к министерской системе управления, но с учетом расширения оперативно-хозяйственной самостоятельности предприятий;

- Переход на показатели реализуемой продукции, вместо валовой, что ставило предприятия в зависимость от рыночного спроса;

- Введение хозрасчета ;

- Зависимость заработанной платы членов трудовых коллективов от прибыли и перевыполнения планов, повышение инициативы; появление т.н. 13-й зарплаты;

- Усиление кооперации, создание производственных объединений (ПО), связанных производственной кооперацией по выпуску готовой продукции или комплексной переработки сырья;

- Строительство Волжского автомобильного завода (ВАЗ), Красноярской ГЭС; завода транспортного машиностроения КамАЗ; формирование единой экономической системы в европейской части страны; постройка газопровода Средняя Азия - Центр.

РЕФОРМЫ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ:

- Внедрение хозрасчета для совхозов;

- Отмена трудодней и введение стабильной зарплаты для колхозников;

- Закупки государством большого количества техники для совхозов и колхозов;

- Процесс увеличение числа совхозов и создания колхозно-совхозных объединений.

| Март 1965 | Мартовский пленум КПСС, принятие ряда мер по реформам аграрного сектора; |

| Сентябрь 1965 | Сентябрьский пленум КПСС, доклад Косыгина "Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленных предприятий"; |

| Октябрь 1965 | Создание 11 отраслевых министерств, централизовано координирующих деятельность предприятий; |

| 1966 - 1970 | Восьмая пятилетка; |

| 1969, ноябрь | III съезд колхозников СССР, принятие нового устава, гарантировавшего пенсию и зарплату; |

| 1966-70 | Строительство первой серии Волжского автомобильного завода (ВАЗ) |

| 1970-76 | Строительство Камского автомобильного завода в г. Набережные челны (КамАЗ). |

ИТОГИ РЕФОРМ:

- Рост сельскохозяйственного производства на 21%;

- Рост выпуска продукции промышленных предприятий на 50,5%;

- Появление большого количества новых машиностроительных, химических предприятий;

- Модернизация энергетики и электроники.

- Однако при этом: сохранялись диспропорции в промышленном производстве (до 60% всей выпускаемой продукции составляло вооружение);

- Внедрение прибыли как основного показателя стимулировало инфляцию;

- Реформы не изменили принципиально показатели производительности труда;

- Само по себе внедрение самостоятельности предприятий требовало коренных преобразований, на которые брежневское руководство готово не было;

- Создание условий для развития теневой экономики.

ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 1970-Е ГГ.

- Постепенное падение темпов прироста выпуска промышленной продукции

| Пятилетка | Темпы роста выпуска промышленной продукции (в год) | Темпы роста выпуска сельскохозяйственной продукции (в год) |

| 8-я пятилетка, (1966-70) | 8,5% | 3,8 % |

| 9-я пятилетка (1970-75) | 7,4% | 2,3% |

| 10 пятилетка (1976-80) | 4,4 % | 1,7 % |

Снижение темпов экономического роста, "застой" в экономике дал название для 70-х - первой половины 80-х гг.

- Создание Западно-Сибирского ТПК, увеличение здесь добычи нефти в 10 раз;

- 1974 -84 вторая попытка постройки Байкало-Амурской магистрали;

- Экстенсивное развитие экономики шло за счет торможения наукоемких отраслей, в первую очередь, электроники, робототехники, кибернетики; недостающую высокотехнологическую аппаратуру закупали за "нефтедоллары";

- Была принята программа по развитию Нечерноземья, одним из результатов которой стала ликвидация большого количества "неперспективных" деревень, что изменило облик ряда центральных областей РСФСР;

- Рост дефицита потребительских товаров.

Задания:

1. В чём заключаются причины свёртывания реформ Косыгина?

2. Назовите негативные черты советской экономики.

3. Объясните достижения советской экономики.

4. В чём заключалось негативное влияние теневой экономики на развитие СССР

Дата добавления: 2021-01-21; просмотров: 577; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!