Законы. Соборное уложение 1649 года.

Дворянство.

Господствующее сословие — феодалы. Прежде всего это бояре, имевшие свои родовые земельные владения — вотчины. В XVII веке по мере утверждения российского самодержавия усиливались позиции дворянства, которое постепенно превращалось в новое сословие.

В 1649 году Земский собор принял новое Уложение, по которому закреплялось вечное право феодалов на зависимых крестьян и запрещался переход от одного хозяина к другому (крепостное право).

К концу века в стране до 10% крестьянских дворов принадлежало царю, 10% — боярам, 15% — церкви и около 60% — дворянам.

Прежняя система замещения высших должностей в государстве по родовитости происхождения (система местничества) в 1682 году была отменена окончательно. Все категории феодалов были уравнены в правах.

Крестьяне.

Положение крестьян в XVII веке значительно ухудшилось. Крестьянство делилось на две основные группы: владельческих и черносошных. Первые — это собственность феодалов. Их можно было продать, обменять, подарить. Вторые владели обширными землями (в основном в Поморье и Сибири) и несли государственные повинности.

Крестьяне работали на феодалов на барщине (2—4 дня в неделю), платили натуральный и денежный оброк. Изменилась система налогообложения. Вместо поземельной подати была введена подворная.

К концу века холопы из полурабов становились приказчиками, посыльными, конюхами, портными, сокольничими и т.д.

Средние размеры крестьянских наделов составляли 1-2 га земли. Зажиточные крестьяне, размеры наделов которых достигали нескольких десятков гектаров, становились предпринимателями, купцами, торговцами.

Городское население.

В XVII веке росла численность городского населения. В новых городах вслед за крепостями появлялись посады. В них жили не только русские, но и представители других народов России. В них процветали ремесла и торговля.

Господствующие позиции в городской жизни занимали богатые ремесленники и купцы. Привилегированным было и положение боярских, дворянских и монастырских слуг и холопов, которые в свободное время промышляли торговлей и ремеслом.

Начинает применяться наемный труд, но пока еще в небольших размерах.

Духовенство.

К концу XVII века численность российского духовенства увеличилась (в 15000 церквях 110 тысяч человек). Сложилась новая церковная иерархия. Самым близким к верующим и самым многочисленным по составу были приходские священники. Высшим слоем были епископы, архиепископы и митрополиты. Возглавлял церковную иерархию патриархМосковский и всея Руси.

В 1649 году Соборное уложение запретило церкви увеличивать свои земельные владения и ликвидировало права белых слобод.

Казачество.

Новым для России сословием стало казачество, военное сословие, в котором числилось население ряда окраинных местностей России (Дон, Яик, Приуралье, Терек, Левобережная Украина). Оно пользовалось особыми правами и преимуществами на условиях обязательной и общей воинской повинности.

Основу хозяйственной жизни казаков составляли промыслы — охота, рыболовство, скотоводство и земледелие. Основную часть доходов получало в виде государственного жалованья и военной добычи.

Важнейшие вопросы жизни казаков обсуждались на общем сходе («круге»). Во главе — выборные атаманы и старшины. Собственность на землю принадлежала всей общине.

«Политическое развитие в XVII веке»

Земские соборы.

В условиях хозяйственного разорения и слабости центральной власти молодой царь Михаил был вынужден искать опору у всех слоев населения страны. Такой опорой должен был стать в первую очередь Земский собор. Главной чертой соборов стал рост представительства на них низших сословий. Однако главную роль в них играли представители дворян и посадского населения. При Михаиле Земские соборы собирались довольно часто.

После смерти Филарета некоторые дворяне предложили преобразовать Земский собор в постоянно действующий парламент. Однако эти планы шли вразрез с интересами самодержавной власти. Соборы стали созываться всё реже. Последний был созван в 1653 году. С тех пор самодержавная власть стала опираться лишь на бюрократию и армию.

Боярская дума.

Постепенно утрачивала свою прежнюю роль и Боярская дума. Поначалу состав Думы был расширен Михаилом Федоровичем, к концу правления Алексея Михайловича их численность выросла до 100 человек.

Дума по-прежнему была призвана решать вопросы войны и мира, утверждения законов, введения новых налогов и т. д. Руководил ее работой либо сам царь, либо назначенный им боярин.

Увеличение численного состава Думы вынудило царя создать более гибкий орган управления, состоявший из доверенных лиц, — «ближнюю» Думу, которая постепенно заменила собой «большую».

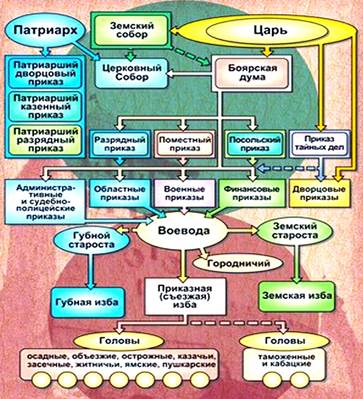

Приказы.

Увеличение территории страны привело к росту числа приказов — органов управления. Их стало около 100. Например, вопросами внешней политики ведал Посольский приказ. Казенный приказ отвечал за сохранность драгоценностей царской семьи. Разрядный приказ занимался распределением дворян и бояр на царскую службу. Земельными пожалованиями и сбором налогов с поместий и вотчин ведал Поместный приказ. Ямской отвечал за быструю и надежную почтовую связь. Едва ли не центральное место занимал Челобитенный приказ, рассматривавший прошения и жалобы царских подданных.

Порой приказы ведали решением одних и тех же по характеру задач. Это отрицательно влияло на систему управления, запутывал нечеткие обязанности их служащих, усиливал бюрократию и злоупотребление.

Местное управление.

В XVII веке главными административными единицами оставались уезды (более 250). Уезды, в свою очередь, делились на станы и волости. Во главе уездов царь ставил воевод (глава военной, административной и судебной власти). Они отвечали за сбор налогов и выполнение повинностей населением.

Со второй половины XVII века царь начинает формировать новые крупные военно-административные единицы — разряды. Введение этой единицы означало появление промежуточного звена между центральной и уездной властью.

Законы. Соборное уложение 1649 года.

Преодоление последствий Смуты привело к быстрому росту числа принятых законов. Это потребовало их упорядочения, сведения в единый документ — свод законов. Составление такого свода было поручено приближенным царя Алексея Михайловича во главе с князем Одоевским.

Впервые в закон было введено понятие «государственное преступление» (против чести и здоровья царя и его семьи, представителей государственной власти и церкви).

Уложение впервые утвердило полное право феодала на землю и зависимых (крепостных) крестьян. Был установлен бессрочный розыск беглых крестьян и большой штраф за укрывательство беглецов.

ВЫВОД. В течение XVII века: 1) усиливалась самодержавная власть царя, опиравшаяся не на сословное представительство, а на государственный аппарат и армию; 2) произошло окончательное оформление крепостного права; 3) значительно выросли права и привилегии дворянства.

Первые Романовы (1613-1682)»

Первые Романовы: усиление самодержавной власти.

Внутренняя политика

Первым русским царем новой династии стал Михаил Федорович Романов (1613—1645). Ему было 16 лет. Большое влияние на решения юного Михаила оказывала мать молодого царя Марфа (великая государыня). Отец молодого царя (Филарет) был в польском плену и вернулся из плена в 1619 году. Тогда же был провозглашен патриархом, получил титул «великого государя». Вплоть до своей смерти в 1633 году Филарет был фактическим правителем России. Сам царь Михаил был физически слабым человеком и часто болел.

За годы правления царя Михаила ликвидирована экономическая разруха. Земские соборы при нем созывались регулярно, царь нуждался в опоре на свой социальный слой. Была введена воеводская система власти на местах. Начали формироваться полки нового строя — предшественники регулярной армии.

Время правления Алексея Михайловича (Тишайшего) (1645— 1676) ознаменовалось народными восстаниями. 1648 г. — Соляной бунт. В 1649 г. введено новое законодательство (Соборное уложение), ликвидировавшее белые слободы и окончательно прикрепившее крестьян к земле — окончательное оформление крепостного права. В 1656-1662 гг. проведена денежная реформа. В 1662 г. — Медный бунт. 1670-1671 гг. — восстание Степана Разина. 1668-1676 гг. — Соловецкое восстание.

При Федоре Алексеевиче (1676-1682) проведена общая перепись населения (1678), налоговая реформа (1679-1681). С 1679 г. все казенные сборы, местное управление перешло к воеводе. Проведена военно-окружная реформа (1680). С 1681 г. в армии ввели ротную систему. В 1682 г. отменено местничество.

В 1682 г. в результате восстания в Москве правителями становятся сыновья Алексея Михайловича Иван V от первой жены М. Милославской и Петр I от второй жены Н. Нарышкиной. Регентом при них была назначена сестра Софья (1682-1689).

Внешняя политика

Задачи внешней политики России в XVII в.: возвращение территорий, потерянных в Смутное время, достижение выхода к Балтийскому и Черному морям. Для решения этих задач были предприняты следующие меры:

При Михаиле Федоровиче заключен Столбовский мир (1617) — Швеция вернула России Новгородскую землю, но оставила за собой Ижору с берегами Невы и Финского залива. По Деулинскому перемирию (1618) Польша получила Смоленские, Черниговские и Новгород-Северские земли; Владислав не отказывался от притязаний на российскую корону.

В 1632-1634 гг. произошла Смоленская война — по Поляновскому миру Польше возвращались все города, занятые русскими с начала войны; Владислав отказывался от притязаний на русский престол.

При Алексее Михайловиче было «Азовское сидение» (1637— 1642) — отряд казаков атамана М. Татаринова удерживал крепость Азов, который в итоге был возвращен туркам. 1654 г. Переяславльская рада — воссоединение Украины с Россией.

1656-1661 гг. Русско-шведская война — по Кардисскому миру Швеции уступались города, занятые русской армией в Ливонии, возвращение к условиям Столбовского мира.

1654—1667 гг. Русско-польская война — по Андрусовскому перемирию Россия приобрела Левобережную Украину и Смоленск; Речь Посполитая сохранила Белоруссию и Правобережную Украину. Запорожская Сечь осталась в совместном управлении России и Польши.

При Федоре Алексеевиче велась Русско-турецкая война (1677— 1681) (Чигиринские походы) — по Бахчисарайскому договору к России отошли Левобережная Украина с Киевом.

При Софье Алексеевне произошло подписание «Вечного мира» с Речью Посполитой (1686), неудачные Крымские походы В.В. Голицына (1687, 1689).

«Церковный раскол. Никон и Аввакум»

В XVII в. Русская православная церковь пережила раскол, вызванный реформами обрядов и исправлением богослужебных книг. Церковный раскол был массовым религиозно-общественным движением, породившим свою собственную идеологию и культуру. Одновременно с расколом произошел острый конфликт между светской и духовной властями, закончившийся утверждением первенства власти царя над властью патриарха.

Церковные порядки середины XVII в. вызывали недовольство у простых верующих и среди духовенства. Например, многогласие, когда для сокращения времени церковной службы в храме одновременно читали Евангелие, пели и молились. Против такой формы богослужения выступал кружок «ревнителей благочестия». Среди членов этого кружка были протопоп Аввакум (1620—1682 гг.) и архиепископ Никон (1606—1681 гг.).

В 1652 г. церковный Собор избрал новым патриархом Никона. Никону было мало избрания на патриарший престол. Он отказывался от этой чести и лишь после того, как царь Алексей Михайлович пал перед ним на колени, согласился стать патриархом.

Церковная реформа

Первым шагом патриарха Никона стало проведение в 1653 г. церковной реформы.

Никон разослал по всем церквям указания по изменению традиционных для русского православия норм богослужения. Двуперстное крестное знамение заменялось трехперстным. Земные поклоны были заменены поясными. Крестные ходы предписывалось проводить против солнца, а не по солнцу, как это было прежде. Возглас «аллилуйя» во время богослужения предписывалось произносить не дважды, а трижды. Одновременно с этим началась проверка русских богослужебных книг. За основу были взяты греческие оригиналы. Прежние богослужебные книги было приказано уничтожить.

Ситуация осложнялась тем, что Никон, не считаясь с русскими традициями, подчеркивал свою приверженность греческим обрядам. Патриарх запретил иконы, писанные не по греческим образцам. Он приказал своим служителям выколоть глаза у собранных икон и в таком виде носить их по городу.

Тех, кто отказался признать нововведения, официальные власти именовали раскольниками. Сами же раскольники считали себя последователями истинного православия, а Никона и его последователей клеймили именем «антихристовых слуг». Самым ярым противником Никона был протопоп Аввакум, которого в 1653 г. арестовали и сослали в Сибирь. Началось преследование сторонников Аввакума.

В июле 1658 г. Никону было передано распоряжение царя вести себя скромнее. Никон решился на отчаянный шаг — написал письмо царю с отречением от патриаршего сана. Чтобы пресечь попытки бывшего патриарха вернуться к власти, было решено лишить его власти. Для этого был созван церковный Собор, который осудил и низложил Никона, главного инициатора церковных реформ, но одновременно с этим одобрил сами реформы. Никон был отправлен в ссылку в Ферапонтов монастырь на Белом озере.

Возвращение и казнь Аввакума

Из десятилетней сибирской ссылки был возвращен протопоп Аввакум, который подал Алексею Михайловичу челобитную, требуя восстановить старую веру. На протопопа тотчас же обрушились прежние преследования.

В 1666 г. главных вождей раскола привезли из разных мест заключения в Москву. Церковный Собор предал их анафеме и проклятию. Приверженцы старых религиозных традиций подвергались преследованиям и наказаниям вплоть до смертной казни. Такая политика привела к тому, что старообрядцы (раскольники, староверы) целыми семьями бежали из центральных регионов России.

В апреле 1682 г. Аввакум и другие участники раскольнического движения были сожжены на костре. Однако казнь лидеров раскола привела к тому, что многие противники религиозных нововведений начали добровольно подвергать себя самосожжению. Церковная реформа патриарха Никона расколола страну на два лагеря — сторонников официальной религии и приверженцев старых традиций.

Дата добавления: 2020-12-12; просмотров: 278; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!