Вопрос 8. Озера (понятие, классификации по происхождению, солености, химическому составу, трофности).

|

Озеро — компонент гидросферы, представляющий собой естественно возникший водоём, заполненный в пределах озёрной чаши (озёрного ложа) водой и не имеющий непосредственного соединения с морем (океаном).

Классификация озёр

По происхождению:

· тектонические: образуются путём заполнения трещин в земной коре (озеро Байкал);

· ледниковые: образуются тающим ледником (озеро Арберзее);

· моренные озёра;

· речные (или старицы);

· приморские (лагуны и лиманы) (Венецианская лагуна, множество приморских озёр, образовавшихся из морских заливов вследствие поднятия берега);

· провальные (карстовые, термокарстовые); особенностью некоторых провальных озёр является их периодическое исчезновение и появление, зависящие от своеобразной динамики подземных вод (озеро Эрцо);

· пойменные: озёра, образующиеся благодаря поймам;

· завально-запрудные: образуются при обрушении части горы (озеро Рица);

· горные: расположены в горных котловинах;

· кратерные: расположены в кратерах потухших вулканов и трубок взрыва. Возле них наблюдаются слабые проявления вулканической деятельности в виде горячих источников.

По положению:

· наземные, воды которых принимают активное участие в круговороте воды в природе;

· подземные (сюда относится и подлёдное озеро в Антарктиде), воды которых если и принимают в нём участие, то лишь косвенно; иногда эти озёра заполнены ювенильной (самородной) водой.

|

|

|

По водному балансу:

· сточные, имеющие сток (преимущественно в виде реки);

· бессточные, не имеющие поверхностного стока или подземного отвода воды в соседние водосборы (расход воды происходит за счет испарения).

По типу минерализации:

· пресные;

· ультрапресные;

· минеральные (солёные);

· солоноватые;

· солёные.

По химическому составу воды:

· карбонатные (содовые),

· сульфатные (горько-солёные),

· хлоридные (солёные).

По трофности:

· Олиготрофные (с малым количеством питательных веществ) — озёра, характеризующиеся обычно большими или средними глубинами, значительной массой воды ниже слоя температурного скачка, большой прозрачностью, цветом воды от синего до зелёного, постепенным падением содержания O2 ко дну, вблизи которого вода всегда содержит значительные количества O2 (не менее 60 % от содержания его на поверхности).

· Эвтрофные (с большим содержанием питательных веществ) — хорошо прогреваемые озера (слой ниже температурного скачка очень невелик), прозрачность невелика, цвет воды от зелёного до бурого, дно устлано органическим илом. Вода богата питательными солями, содержание O2 резко падает ко дну, где он часто исчезает совершенно.

|

|

|

· Дистрофные (бедные питательными веществами) — заболоченные озёра с небольшой прозрачностью и жёлтым или бурым (от большого содержания гуминовых веществ) цветом воды. Минерализация воды мала, содержание O2 пониженное вследствие его расхода на окисление органических веществ.

В современной гидрологии и гидроэкологии выделяют промежуточные уровни трофической классификации: мезотрофные (между олиготрофными и эвтрофными) и гипертрофные.

Вопрос 9. Подземные воды (понятие, характеристика по условиям залегания, по химическому составу и солености – классификация О. А. Алекина).

Подземные воды — воды, находящиеся в толще горных пород верхней части земной коры в жидком, твёрдом и газообразном состоянии.

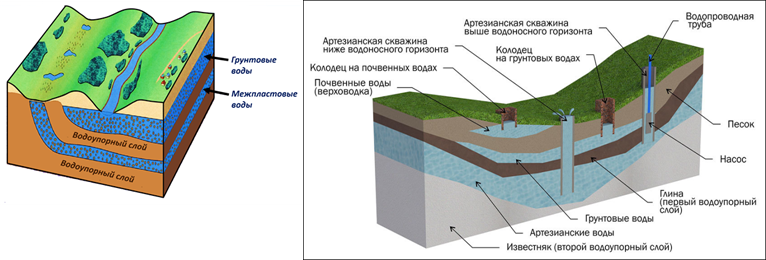

По условиям залегания подземные воды бывают:

· Почвенные -заполняют часть промежутков между частицами почвы; они могут быть свободными, перемещающимися под влиянием силы тяжести или связанными, удерживаемыми молекулярными силами.;

· Грунтовые - образуют водоносный горизонт на первом от поверхности водоупорном слое. В связи с неглубоким залеганием от поверхности уровень грунтовых вод испытывает значительные колебания по сезонам года: он то повышается после выпадения осадков или таяния снега, то понижается в засушливое время. В суровые зимы грунтовые воды могут промерзать. Эти воды в большей мере подвержены загрязнению;

|

|

|

· Межпластовые - нижележащие водоносные горизонты, заключённые между двумя водоупорными слоями. В отличие от грунтовых, уровень межпластовых вод более постоянен и меньше изменяется во времени. Межпластовые воды более чистые, чем грунтовые. Напорные межпластовые воды полностью заполняют водоносный горизонт и находятся под давлением. Напором обладают все воды, заключенные в слоях, залегающих в вогнутых тектонических структурах.;

· Артезианские;

· Минеральные.

В зависимости от залегания, характера пустот водовмещающих пород, подземные воды делятся на:

· поровые — залегают и циркулируют в четвертичных отложениях: в песках, галечниках и других обломочных породах;

· трещинные (жильные) — залегают и циркулируют в скальных породах (гранитах, песчаниках);

· карстовые (трещинно-карстовые) — залегают и циркулируют в растворимых породах (известняках, доломитах, гипсах и других).

Классификация О. А. Алекина

Наиболее часто применяемая в настоящее время классификация природных вод, сочетающая принцип деления химического состава воды по преобладающим ионам с делением по количественному соотношению между ними. По преобладающему аниону природные воды делятся на три класса:

|

|

|

1. Гидрокарбонатные и карбонатные воды (большая часть маломинерализованных вод рек, озер, водохранилищ и некоторые подземные воды);

2. Сульфатные воды (промежуточные между гидрокарбонатными и хлоридными водами, генетически связаны с различными осадочными породами);

3. Хлоридные воды (высокоминерализованные воды океана, морей, соленых озер, подземные воды закрытых структур и др.).

Каждый класс по преобладающему катиону подразделяется на три группы:

1. Кальциевая

2. Магниевая

3. Натриевая.

Каждая группа в свою очередь подразделяется на четыре типа вод, определяемых соотношением между содержанием ионов в процентах в пересчете на количество вещества эквивалента:

I. HCO3- > Ca2+ + Mg2+

II. HCO3- < Ca2+ + Mg2+ < HCO3- + SO42-

III. HCO3- + SO42- < Ca2+ + Mg2+ илиСl- >Na+

IV. HCO3- = 0

Воды типа I образуются в процессе химического выщелачивания изверженных пород или при обменных процессах ионов кальция и магния на ион натрия. Чаще всего они маломинерализованные, исключение составляют воды бессточных озер.

Воды типа II смешанные. Их состав может быть связан генетически как с осадочными породами, так и с продуктами выветривания изверженных пород. К этому типу относится вода большинства рек, озер и подземные воды с малой и умеренной минерализацией.

Воды типа III метаморфизованные. Они включают какую-то часть сильно минерализованных природных вод или вод, подвергшихся катионному обмену ионов натрия на ионы кальция и магния. К этому типу относится вода океанов, морей, лиманов (морских), реликтовых водоемов и др.

К типу IV, характеризуемому отсутствием НСО3", относятся кислые воды — болотные, шахтные, вулканические или воды, сильно загрязненные промышленными сточными водами. Воды типа IV принадлежат только к сульфатному и хлоридному классам, где не может быть вод типа I.

Возможность существования природных вод других классов (нитратный, боратный) не исключена, но крайне маловероятна. Более реально преобладание в некоторых водах кремниевой кислоты, но она почти целиком недиссоциирована и не уравновешивает катионов.

Выделение в отдельный класс природных вод с преобладанием органического вещества невозможно, т. к. органическое вещество природных вод обладает весьма сложным составом.

Дата добавления: 2021-01-20; просмотров: 507; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!