Изображение, виды, разрезы, сечения.

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»

Колледж ПсковГУ

Методические указания по выполнению графических и контрольных работ

учебной дисциплины:

«Инженерная графика»

Специальность: 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Г. Псков

Год

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к утверждению на заседании цикловой комиссии «__________________________________________

_______________________________________________________________» протокол №________от __________20 г.

Председатель

цикловой комиссии_______________________________

(подпись)

«________»_____________20 г.

Паспорт программы учебной дисциплины «Инженерная графика»

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Данная программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и при повышении квалификации.

Учебная дисциплина в структуре основной профессиональной образовательной программы относится к циклу общепрофессиональных дисциплин.

В результате освоения учебной дисциплины «Инженерная графика» студент должен

|

|

|

иметь представление:

· о государственных стандартах ЕСКД и СПДС, условности изображения на чертежах;

· о методах проецирования;

уметь:

· пользоваться нормативной документацией при решении задач по составлению строительных чертежей;

· выполнять чертежи в технике ручной и машинной графики;

· выполнять эскизы;

· читать чертежи.

знать:

· законы, методы и приемы проекционного черчения и начертательной геометрии;

· требования государственных стандартов ЕСКД и СПДС к оформлению и составлению строительных чертежей;

· оформление и составление строительных чертежей;

· технологию выполнения чертежей с использованием системы автоматического проектирования (САПР);

Задания на Контрольную работу (тесты)

Оценка самостоятельной работы студента

Учебную деятельность студентов оценивают следующим образом:

« 5 » - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется, понятийным аппаратом за умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное логическое изложение ответа качественное внешнее оформление,

|

|

|

« 4 » - если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности,

« 3 » - если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновывать свои суждения,

« 2 » - если студент имеет разрозненные, бессистемные знания не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки и определении понятии, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач.

Проверка знаний студентов на уроке осуществляется при помощи тестирования, количество правильных ответов определяет аттестационный балл:

5 правильных ответов – отлично;

4 правильных ответа – хорошо;

3 правильных ответа – удовлетворительно;

2 правильных ответа – неудовлетворительно.

|

|

|

Оценка практических работ осуществляется за счет правильного, грамотного и аккуратного оформления работы, а также ответа на контрольные вопросы:

5 вопроса – оценка отлично

4 вопроса – оценка хорошо

3 вопроса – оценка удовлетворительно

V . ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

Методические указания. Содержание и порядок выполнения конкретного листа контрольной работы даны в методическом пособии по каждому из них отдельно. Лист задания должен оформляться на отдельном формате, который оговаривается заранее.

Контрольная работа выполняется на основании знаний, полученных при изучении разделов во время аудиторных занятий и при самоподгоовке.

Вариант контрольной работы определяется по последней цифре шифра — номера личного дела студента. При окончании номера на «О» выполняется вариант № 10, при последней цифре «1» — вариант № 1 и т.д.

В установленные учебным графиком сроки студент направляет выполненную работу для проверки в учебное заведение. Контрольную работу следует выслать сложенной до формата А4 (297x210) и обязательно в полном комплекте.

|

|

|

После получения прорецензированной работы студенту необходимо исправить отмеченные ошибки, выполнить все указания преподавателя и повторить недостаточно усвоенный материал. Если контрольная работа не зачтена, то студент выполняет ее повторно.

Указать, какие темы включаются в первую и вторую контрольные работы, сколько листов должен выполнить студент по каждой работе.

Порядок выполнения чертежа.

· Подготовить рабочее место, материалы, чертежные инструменты, пособия.

· Ознакомиться с содержанием и образцом листа, найти свой вариант. Прочитать по учебнику соответствующий материал (см. графы 3...6 программы), изучить необходимые ГОСТы, ответить на вопросы для самопроверки, выполнить упражнения.

· На листе соответствующего формата начертить рамку и основную надпись.

· Продумать компоновку изображений и надписей на нем, сделать для этих целей разметку в тонких линиях так, чтобы свободные поля были одинаковыми с симметричных сторон чертежа.

· Провести построения, проверить их правильность.

Обвести чертеж и снабдить его надписями.

Контрольная работа.

Контрольная работа включает листы:

ü Лист 1 - 1 «Титульный лист» (формат А4)

ü Лист 1 - 2 «Сопряжение» (формат А4)

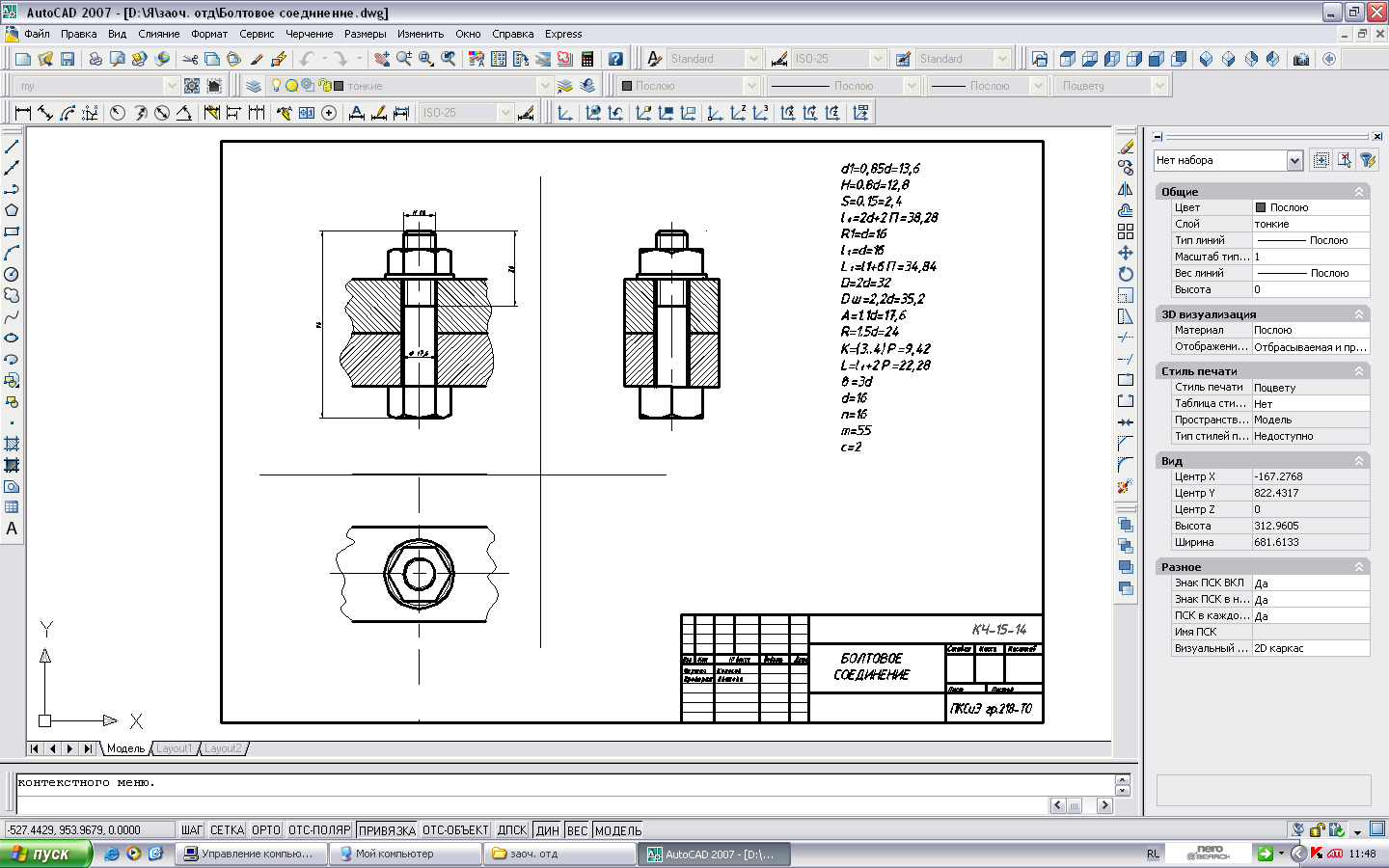

ü Лист 1 - 3 «Болтовое соединение» (формат А3)

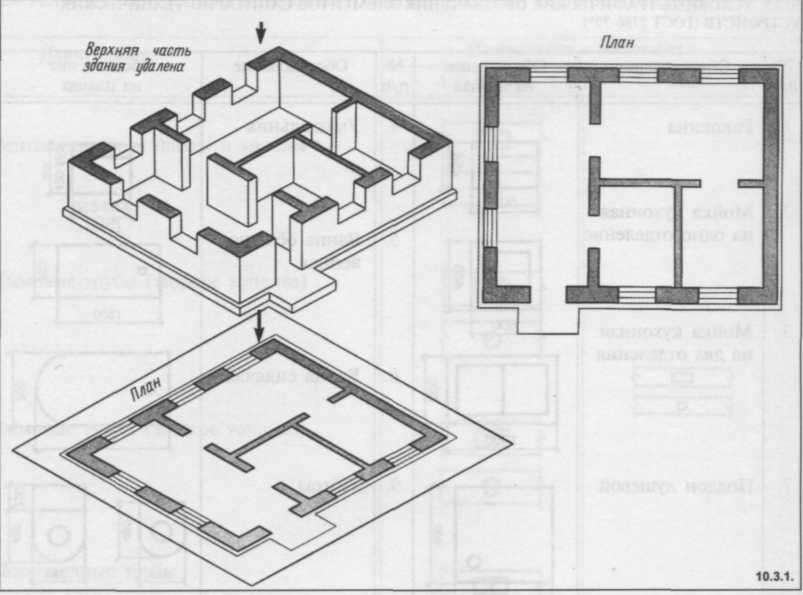

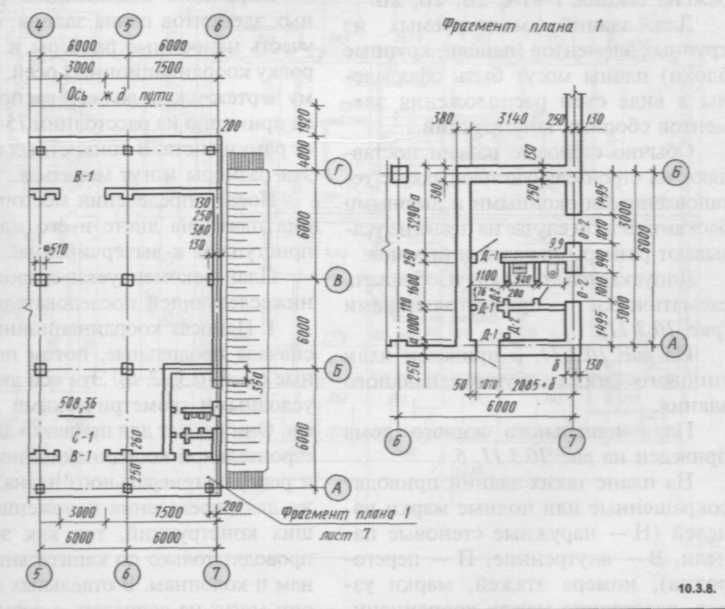

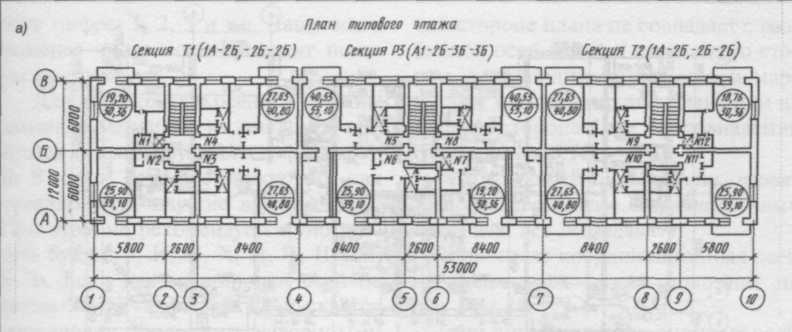

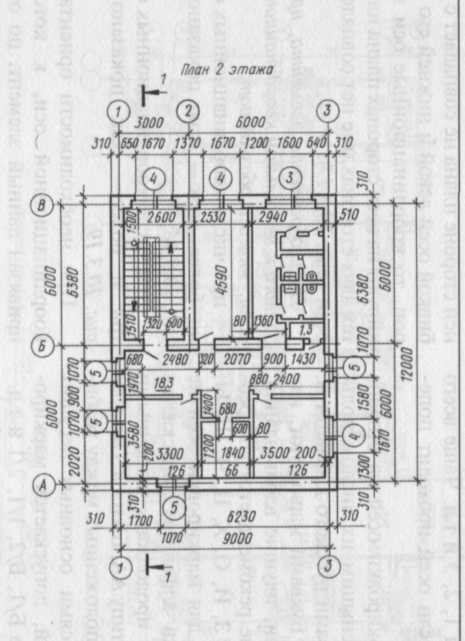

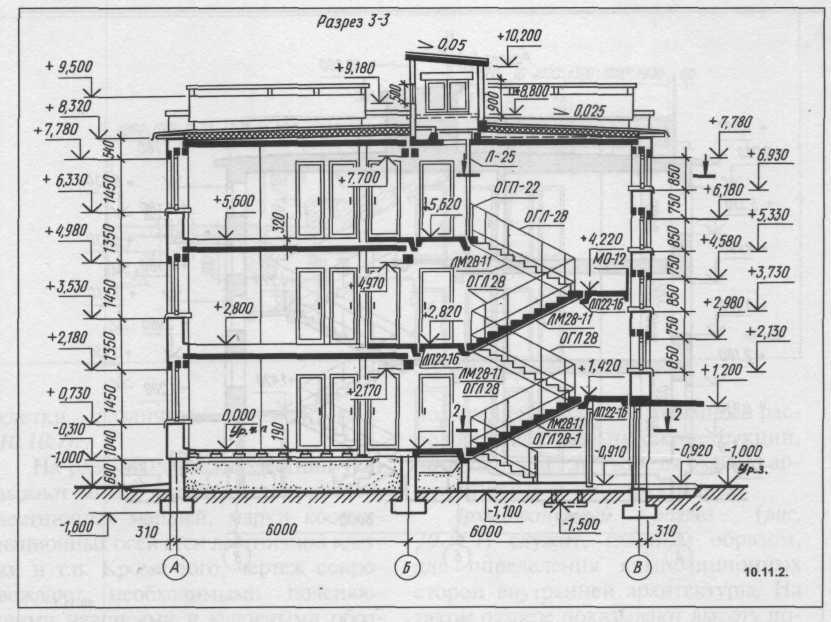

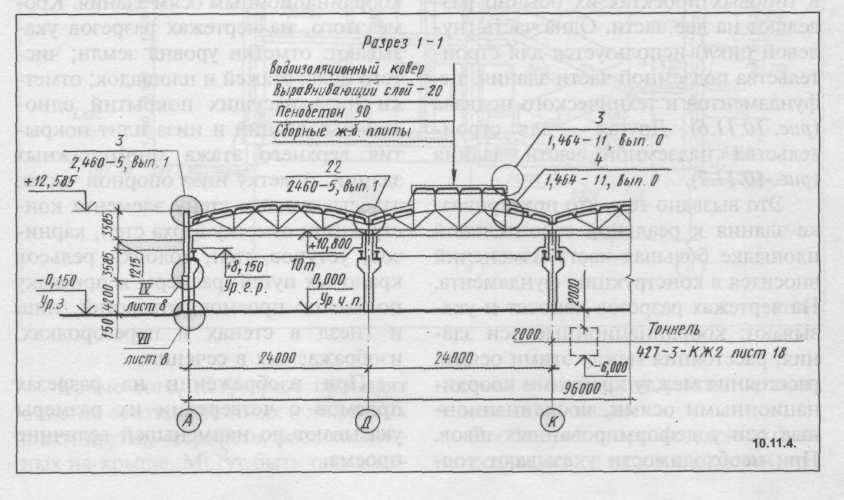

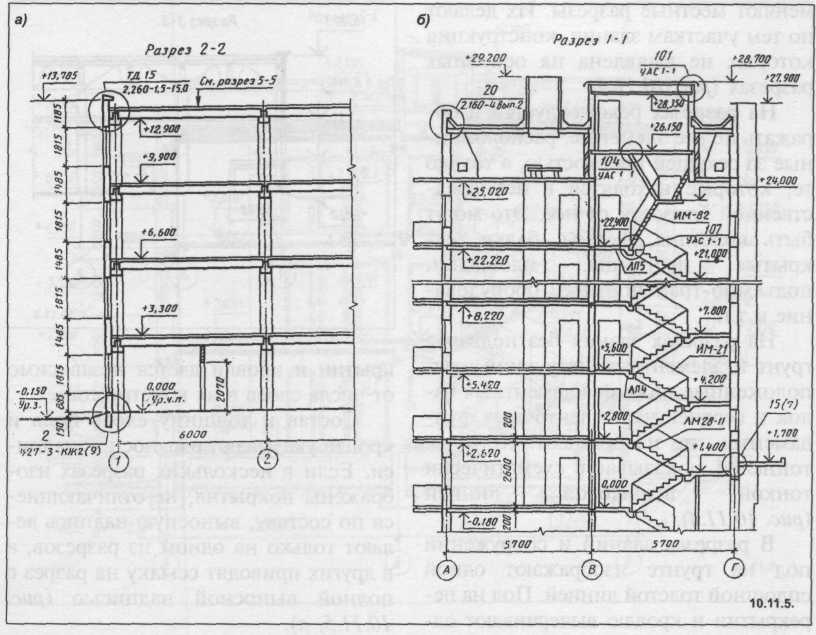

ü Лист 1 - 4 «План здания» (формат А3)

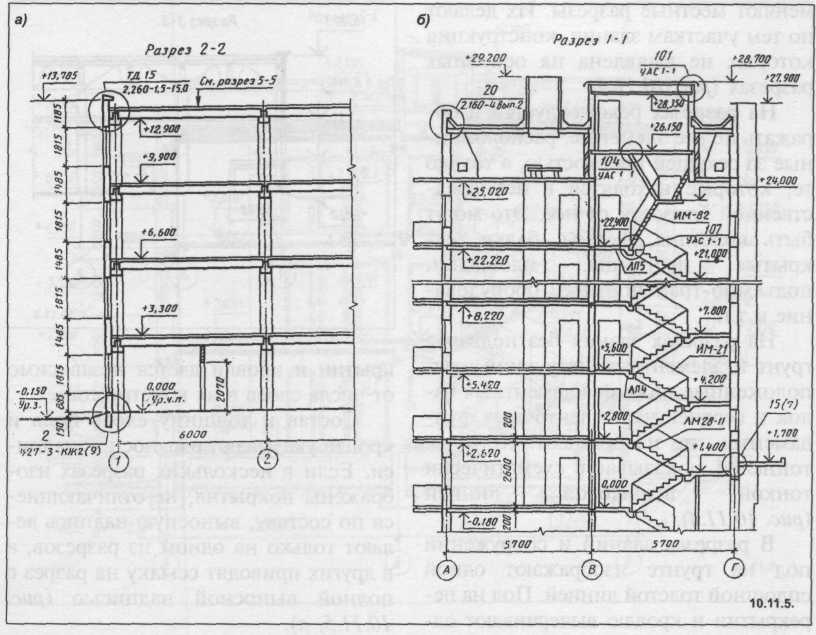

ü Лист 1 - 5 «Разрез здания» (формат А3)

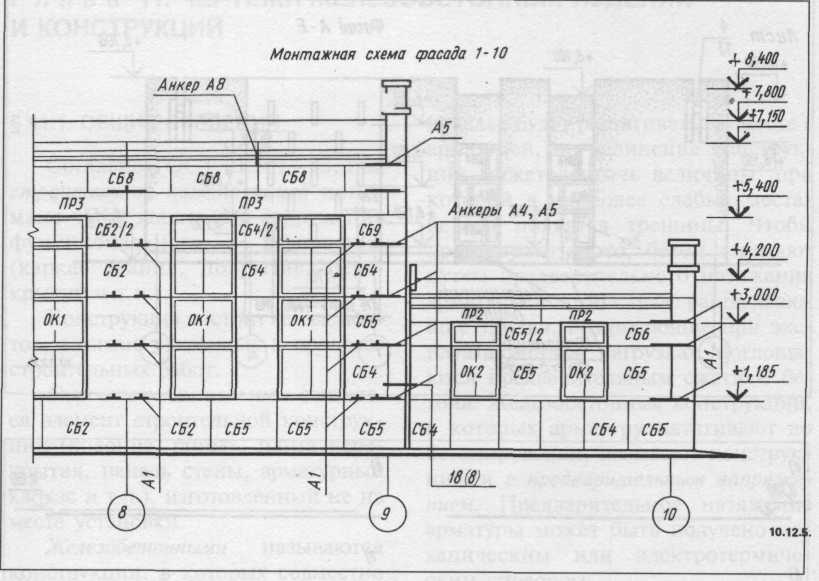

ü Лист 1 - 6 «Фасад здания» (формат А3)

Последние 3 работы (Листы 1-4 – 1-6) могут быть выполнены на одном формате А2.

ЛИСТ 1-1 (Графическая работа №1). ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

1. Целевое назначение листа : изучить построение чертежного шрифта по ГОСТ 2.304—81; приобрести навыки построения букв и цифр в соответствии со стандартом; освоить выполнение надписей.

2. Содержание работы: выполнение титульного листа контрольной работы №1.

3. Организация рабочего места.

Чертежная доска, на которой закрепляется бумага, должна быть расположена примерно на 15° в сторону того, кто выполняет чертеж. При большем наклоне чертежные инструменты могут соскальзывать с чертежной доски.

Перед началом работы следует собрать инструменты, которые будут необходимы для выполнения конкретного чертежа. Их необходимо протереть сухой тряпочкой из хлопчатобумажной ткани. Отобранные инструменты должны располагаться так, чтобы они не мешали работе и в то же время чтобы можно было быстро выбрать среди них необходимый.

До начала выполнения чертежа необходимо заточить несколько карандашей, что позволит избежать потерь времени на их заточку в процессе работы и работать, не отрываясь от чертежа. Нужно проверить также, чтобы на столе не было ничего лишнего, и свет падал с левой стороны.

Прикалывая чертежную бумагу к доске, первую кнопку следует расположить в верхнем левом углу и выровнять верхний срез листа по кромке рейсшины. Второй кнопкой закрепляют правый нижний угол листа, потом закрепляют оставшиеся углы.

4. Методические указания к выполнению листа.

Все надписи на чертежах и других технических документах всех отраслей промышленности и строительства должны выполняться чертежным шрифтом. Размер шрифта h определяет высоту (в мм) прописных букв, которая измеряется перпендикулярно основанию строки. Высота строчных букв с (без отростков k ) определяется из отношения их высоты к размеру шрифта (например, с=7/10). По отношению к высоте прописных букв определяются и все прочие параметры шрифта: g — ширина буквы, d — толщина линии шрифта (d=l/10), a — расстояние между буквами, b — минимальный шаг строк (высота вспомогательной сетки), е — минимальное расстояние между словами.

Шрифты чертежные

Для усвоения темы рекомендуется изучить следующие вопросы: типы шрифтов, их отличительные и общие свойства; номера шрифтов; прописные и строчные буквы; размеры конструкции букв и цифр.

Все надписи на чертежах должны выполняться стандартным чертежным шрифтом. Чертежный шрифт применяют также для выполнения надписей на других технических документах. При этом буквы шрифта, цифры, отдельные надписи и текст выполняют от руки. Отдельные надписи могут состоять из одних прописных букв. Цифры, встречающиеся в тексте, также выполняются высотой, равной высоте прописных букв.

Все надписи и размерные числа на чертежах должны быть четкими и ясными.

Выполняются надписи шрифтами, предусмотренными ГОСТ 2.304—81

1. Шрифты чертежные.

Шрифтом называют однородное начертание всех букв алфавита и цифр, придающее им общий характерный облик. Эти шрифты включают русский, латинский и греческий алфавиты, а также арабские и римские цифры.

Стандарт устанавливает следующие размеры шрифта: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. Размер шрифта h — это высота прописных букв в мм, измеряемая по перпендикуляру от основания строки.

Стандартом определены следующие типы шрифтов:

—тип А (d =  ) без наклона;

) без наклона;

—тип А (d =  ) с наклоном около 75°;

) с наклоном около 75°;

—тип Б (d =  ) без наклона;

) без наклона;

—тип Б (d =  ) с наклоном около 75°.

) с наклоном около 75°.

| Параметры шрифта А (d = h /14) | Обозначение | Относительный размер, d |

Размеры, мм

| ||||||

| Размер шрифта— высота прописных букв | h | 14d | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 14,0 | 20,0 |

| Высота строчных букв | с | 10d | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 14,0 |

| Расстояние между буквами | а | 2d | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,8 |

| Максимальный шаг строк (высота вспомогательной сетки) | d | 22d | 4,0 | 5,5 | 8,0 | 11,0 | 16,0 | 22,0 | 31,0 |

| Минимальное расстояние между словами | е | 6d | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 3,0 | 4,2 | 6,0 | 8,4 |

| Толщина линий шрифта | d | d | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 |

| Параметры шрифта Б (d = h /10) | Обозначение | Относительный размер, d |

Размеры, мм

| |||||||

| Размер шрифта— высота прописных букв | h | (10/10)h 10d | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 14,0 | 20,0 |

| Высота строчных букв | с | (7/10)h 7d | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 14,0 |

| Расстояние между буквами | а | (2/10)h 2d | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 4,0 |

| Минимальный шаг строк (высота вспомогательной сетки) | b | (17/10)h 17d | 3,1 | 4,3 | 6,0 | 8,5 | 12,0 | 17,0 | 24,0 | 34,0 |

| Минимальное расстояние между словами | е | (6/10)h 6d | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 3,0 | 4,2 | 6,0 | 8,4 | 12,0 |

| Толщина линий шрифта | d | (1/10)h d | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 |

2. Прописные буквы имеют следующие параметры:

a) Высота букв = h

b) Ширина рассчитывается по следующим формулам:

— Б,В,И,Й,К,Л,Н,О,П,Р,Т,У,Ц,Ч,Ъ,Ь,Э,Я =  h

h

—  А,М,Х,Ы,Ю =

А,М,Х,Ы,Ю =  h

h

— Ж,Ф,Щ =  h

h

— Г,Д,Е,З,С =  h

h

— 1 =  h

h

— 2,3 ( 3 ),4,5,6,7,8,9,0 =  h

h

c) Расстояние (интервал) между буквами =  h

h

d) Толщина линий =  h

h

В качестве примера приводим написание слова «РАБОТЫ» прописными буквами h10. Расчет:

a)  Высота h=10

Высота h=10

b) Ширина

· Р,Б,О,Т =  h =

h =  =6

=6

· А,Ы =  h =

h =  =7

=7

c) Расстояние между буквами =  h=

h=  =2

=2

d)  Толщина линий =

Толщина линий =  h=

h=  =1

=1

(*применять при необходимости отличить от буквы «З»;

**римские цифры допускается ограничивать горизонтальными линиями.)

При изучении шрифта рекомендуется буквы сгруппировать по конструктивным элементам. Сначала следует освоить написание букв только с прямолинейными элементами (Г, П, Ш и т. п.), затем с прямолинейными элементами и закруглениями (Ч, С, Э и т. п.), далее буквы, включающие элемент О (Ю, У, а, р и т. п.), и т. д. При анализе конструкции букв и цифр необходимо проследить и ширину их. Например, по ширине своей прописные буквы h 10 на приведенных в данном методическом пособии рисунках, включая отростки, распределяются так:

ü

h (3 клетки) – 1;

h (3 клетки) – 1;

ü  h (ширина букв составляет 5 клеток по горизонтали) - Г, Е, 3, С, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8 ,9, 0;

h (ширина букв составляет 5 клеток по горизонтали) - Г, Е, 3, С, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8 ,9, 0;

ü  h (6 клеток) - Б, В, И, Й, К, Л, Н, О, П, Р; Т, У, Ц, Ч, Ь, Э, Я;

h (6 клеток) - Б, В, И, Й, К, Л, Н, О, П, Р; Т, У, Ц, Ч, Ь, Э, Я;

ü  h (7 клеток) - Д, М, X, Ы, Ю;

h (7 клеток) - Д, М, X, Ы, Ю;

ü  h (8 клеток) - Ж, Ф, Ш, Ъ;

h (8 клеток) - Ж, Ф, Ш, Ъ;

ü  h (9 клеток) – Щ, с учетом того, что в данном примере 1 клетка = 1мм.

h (9 клеток) – Щ, с учетом того, что в данном примере 1 клетка = 1мм.

Внимательно проследите по рисунку с образцами написания алфавита положение перекладин для букв А, Н и др., а также наклонных линий и отростков.

3. Строчные буквы имеют следующие параметры:

a)  Высота =

Высота =  h

h

b) Ширина:

— а,б,в,г,д,е,и,й,к,л,н,о,п,р,у,к,ц,ч,ъ,ь,э,я =  h

h

— м,ы,ю =  h

h

—

ж,т,ф,щ,ш =  h

h

—

с,з =  h

h

В качестве примера приводим написание слова «Псковский» строчными буквами h7. Расчет:

В качестве примера приводим написание слова «Псковский» строчными буквами h7. Расчет:

a) «П» прописная

· Высота=7

· ширина =  h=

h=  7=4,2

7=4,2

· расстояние между буквами =  h=

h=  7=1,4

7=1,4

· толщина линий =  h=

h=  7=0,7

7=0,7

b) строчные буквы

· высота =  h=

h=  7=4,9 (

7=4,9 (  5)

5)

· ширина к,о,в,и,й =  h=

h=  7=3,5

7=3,5

с =  h=

h=  7=2,8

7=2,8

Примечание. Минимальным расстоянием между словами, разделенным знаком препинания, является расстояние между знаком препинания и следующим за ним словом.

При выполнении надписей на чертежах стандартными шрифтами расстояние а между буквами, соединение линий, которые не параллельны между собой (например, Г и А, А и Т и т. д.), уменьшается на половину, т. е. на толщину линий шрифта. Для всего текста толщина линий одного шрифта должна быть одинакова.

Выполняемые чертежи часто имеют большое количество буквенных и цифровых надписей. Их необходимо, как правило, располагать горизонтально. Следует избегать расположения надписей внутри контура проекций (кроме размерных чисел). Если надпись наносится под линией или подчеркивается линией, то она должна отстоять от нее примерно на 1 мм.

Если надпись пересекает линию, то в месте пересечения линию необходимо прервать. При заполнении граф основной надписи и других графических документов надпись необходимо располагать по возможности на одинаковом расстоянии от ограничивающих графу линий.

Знаки: 1- асимптотически равен; 2- приблизительно равен; 3- меньше; 4- больше; 5- плюс; 6- минус; 7- плюс-минус; 8,9- умножение; 10- деление; 11- процент; 12- градус; 13- минута; 14- секунда; 15- квадрат; 16- дуга; 17- диаметр; 18- равенство; 19- радикал; 20- интеграл; 21- бесконечность; 22- квадратные скобки; 23- круглые скобки; 24- меньше или равно; 25- больше или равно.

Знаки: 1- асимптотически равен; 2- приблизительно равен; 3- меньше; 4- больше; 5- плюс; 6- минус; 7- плюс-минус; 8,9- умножение; 10- деление; 11- процент; 12- градус; 13- минута; 14- секунда; 15- квадрат; 16- дуга; 17- диаметр; 18- равенство; 19- радикал; 20- интеграл; 21- бесконечность; 22- квадратные скобки; 23- круглые скобки; 24- меньше или равно; 25- больше или равно.

Упражнения

1. Начертите вспомогательную сетку для шрифта 10 и выполните буквы, цифры и знаки (не менее 15).

2. Напишите слова «колледж», «специальность» размером шрифта 7.

3. Напишите числа 2008, 247 размером шрифта 3,5.

4. Напишите все слова, которые включает титульный лист, указанными ниже размерами шрифта.

5. Ответьте на вопросы для самопроверки.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие типы шрифтов устанавливает ГОСТ 2.304—81?

2. Что называют размером шрифта?

3. Какова разница между строчными и прописными буквами?

4. Каково соотношение ширины буквы, толщины линии шрифта и высоты его?

5. Как выполняется вспомогательная сетка?

5. Порядок выполнения листа.

Начинают работу над чертежом с разметки его: нанесением основных изображений (в данном случае рассчитывают длине надписей в отдельных строках, чтобы расположить их посередине) в целях равномерного заполнения поля чертежа. Все линии при этом выполняют тонкими, чтобы легко было их удалить резинкой.

Обводку чертежа ведут, широким фронтом. Лишние линии, не подлежащие обводке, удаляют резинкой. Толщина линий чертежа должна строго соответствовать ГОСТ 2.303-68.

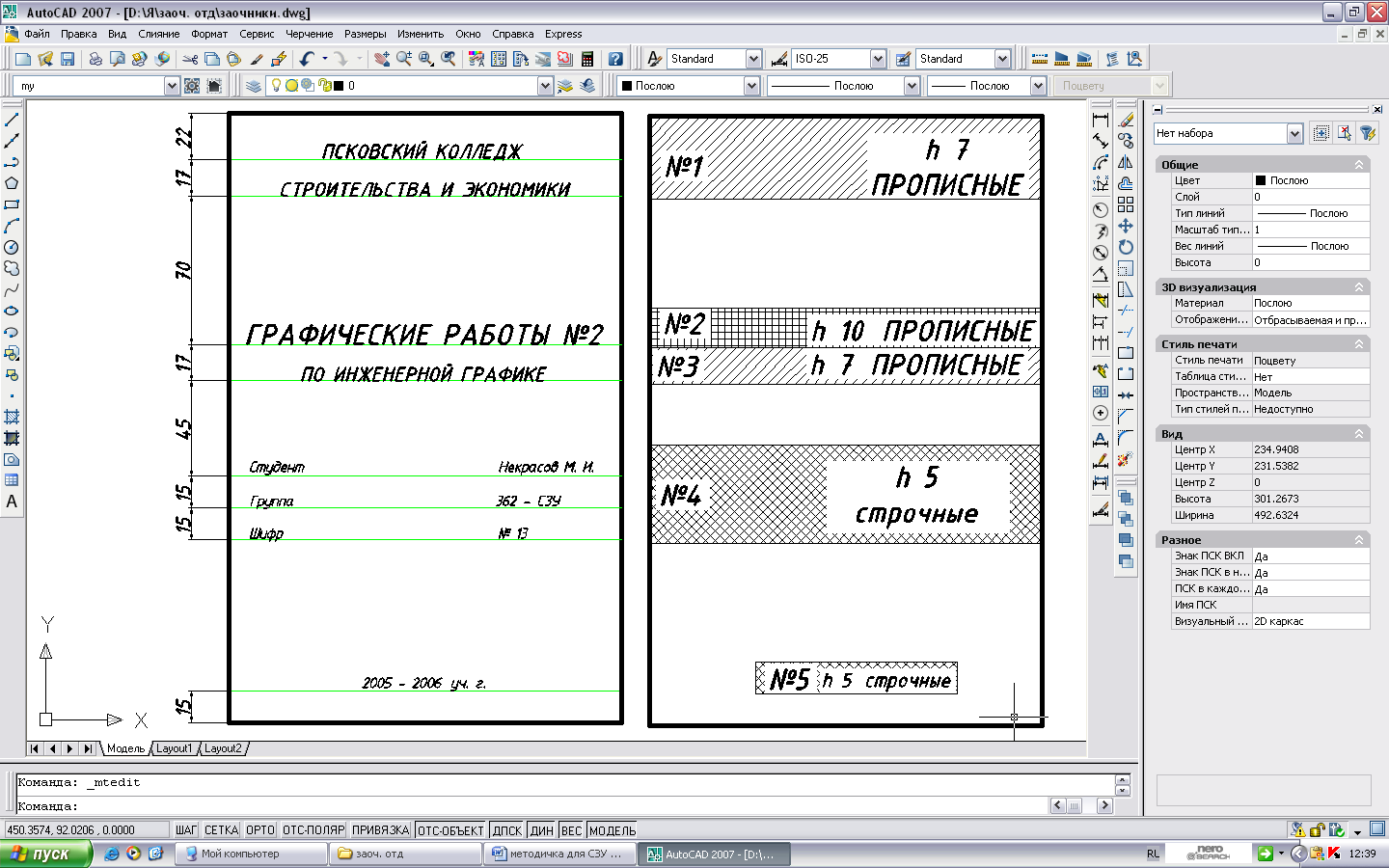

На листе формата А4 выполнить рамку. Титульный лист включает (рис. ниже) следующие поля:

ü №1— наименование колледжа;

ü №2 ——наименование документа;

ü №3— фамилия преподавателя;

ü №4— данные об учащемся;

ü №5—год выполнения работы (без указания слова «год»).

Данная форма титульного листа отвечает ГОСТ 2.105—79. Пример оформления титульного листа приведен на рисунке ниже. Надписи в зонах 1, 3 выполняются шрифтом размера 7, в зоне 2 — размером 10, в зонах 4, 5— размером 5.

Выполнить разметку листа и расположить на нем необходимый объем строк симметрично относительно рамок формата. Перенос частей слов на титульном листе недопустим. Выполнить надписи в тонких линиях. Проверить лист, удалить лишние линии и обвести все надписи.

Построение шрифта по вспомогательной сетке показано на рисунке выше. Предельные отклонения размеров букв и цифр ±0,5 мм. Образец выполнения работы приведен в пример ниже (следует обратить внимание на то, что размеры основной рамки должны соответствовать ГОСТу).

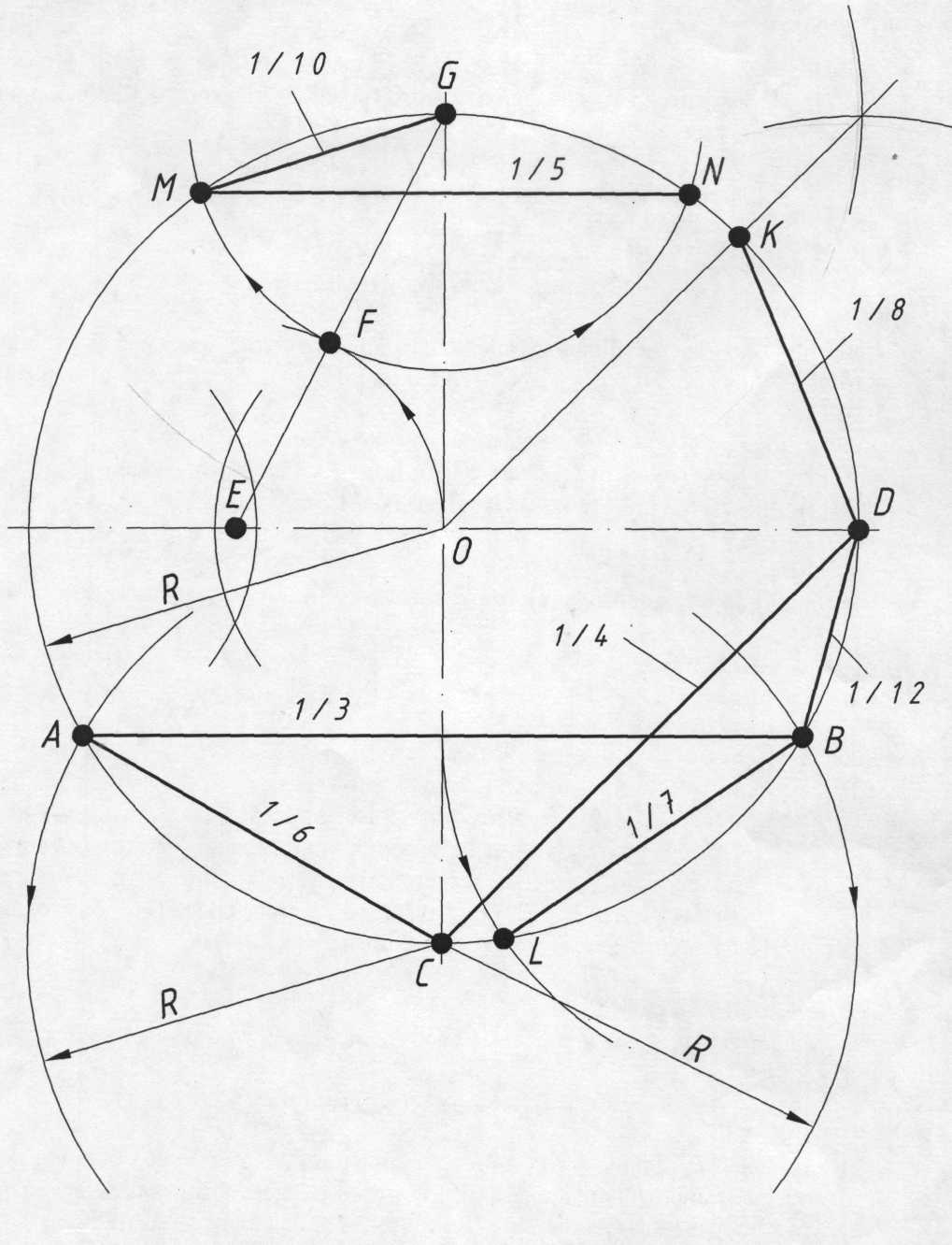

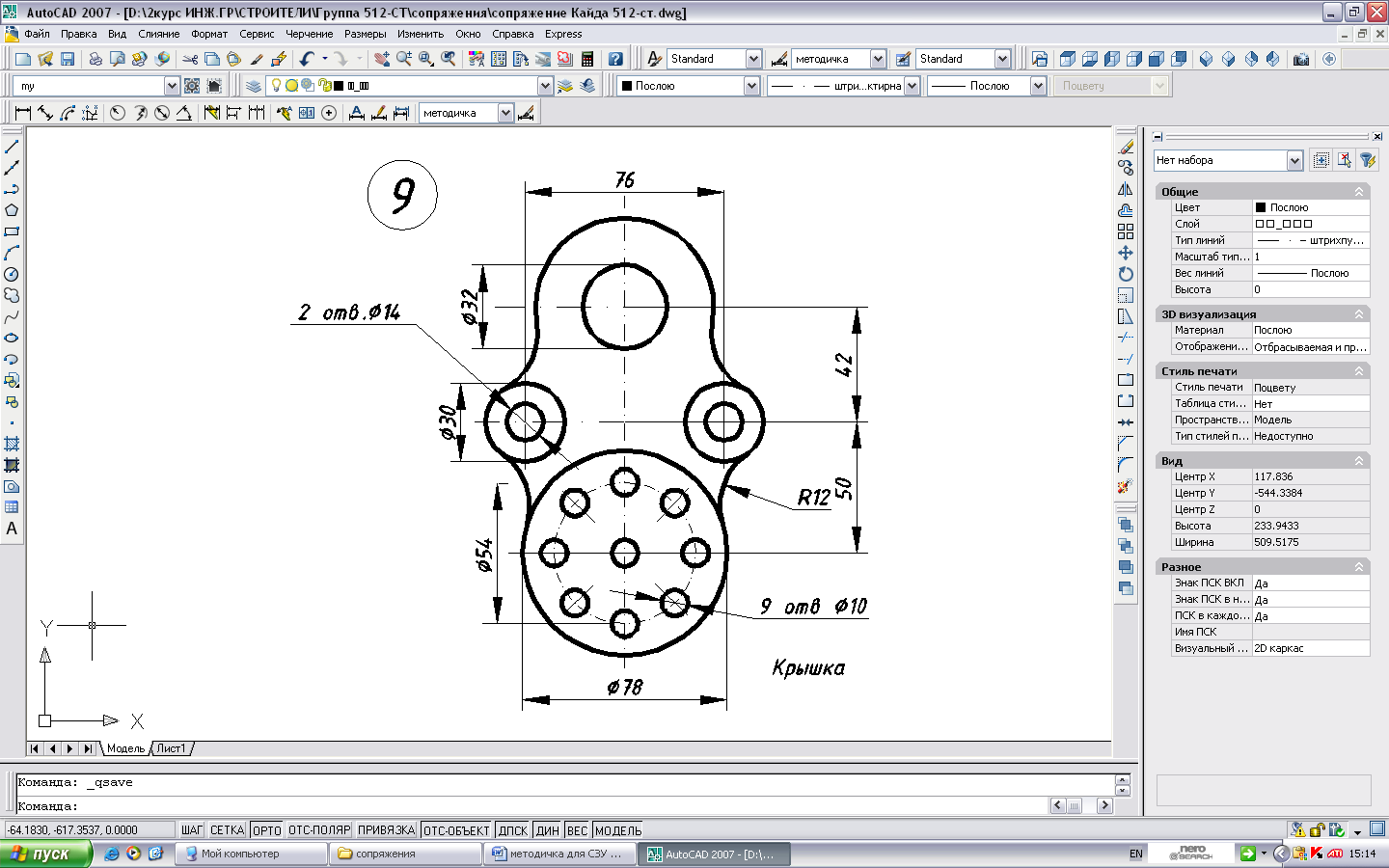

ЛИСТ 1-2 (Графическая работа №2). СОПРЯЖЕНИЕ

1. Целевое назначение листа : изучить правила деления окружности на равные части, методы построения сопряжений, основные правила нанесения размеров на чертежах; приобрести навыки работы с чертежными инструментами и оформления чертежа.

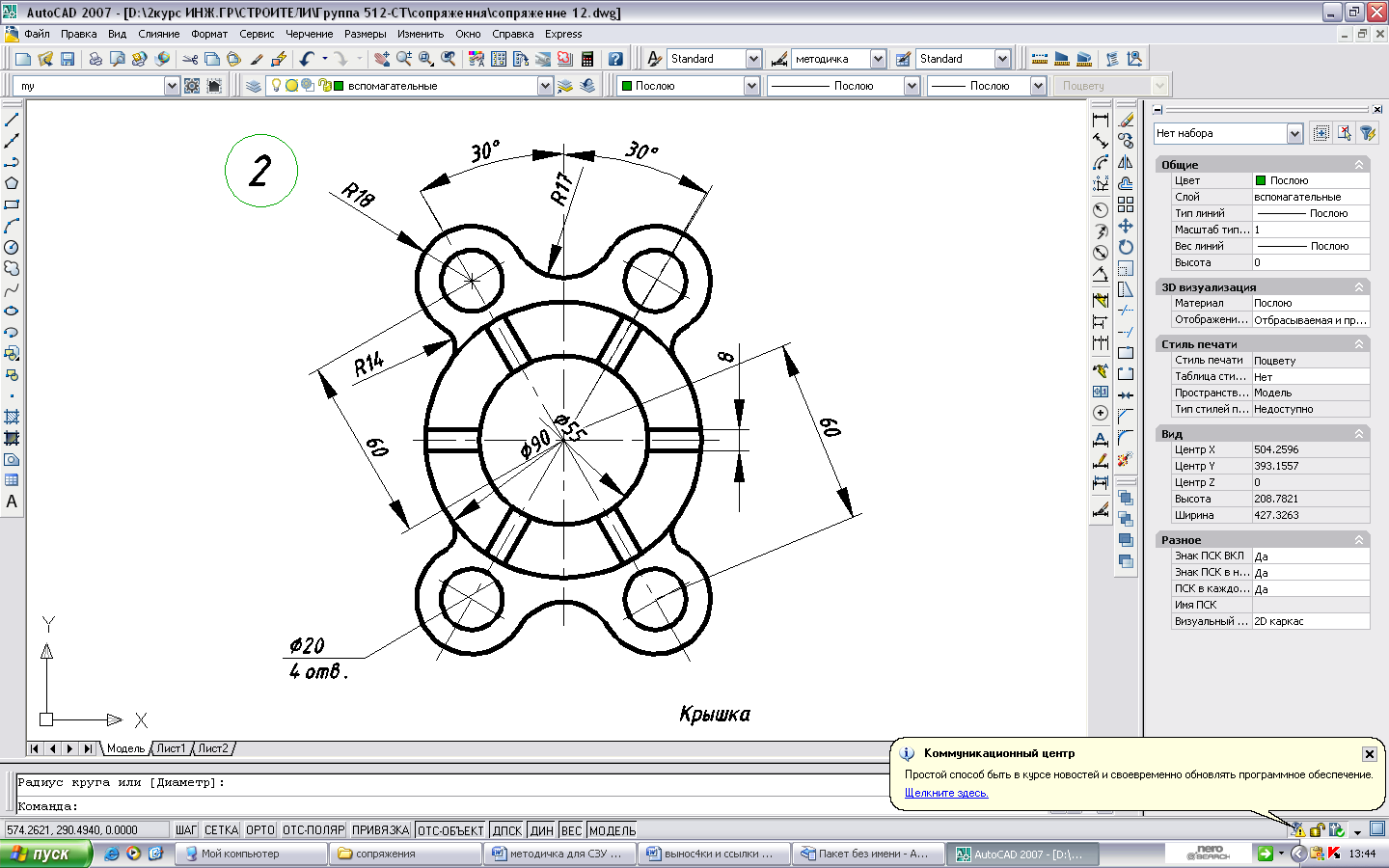

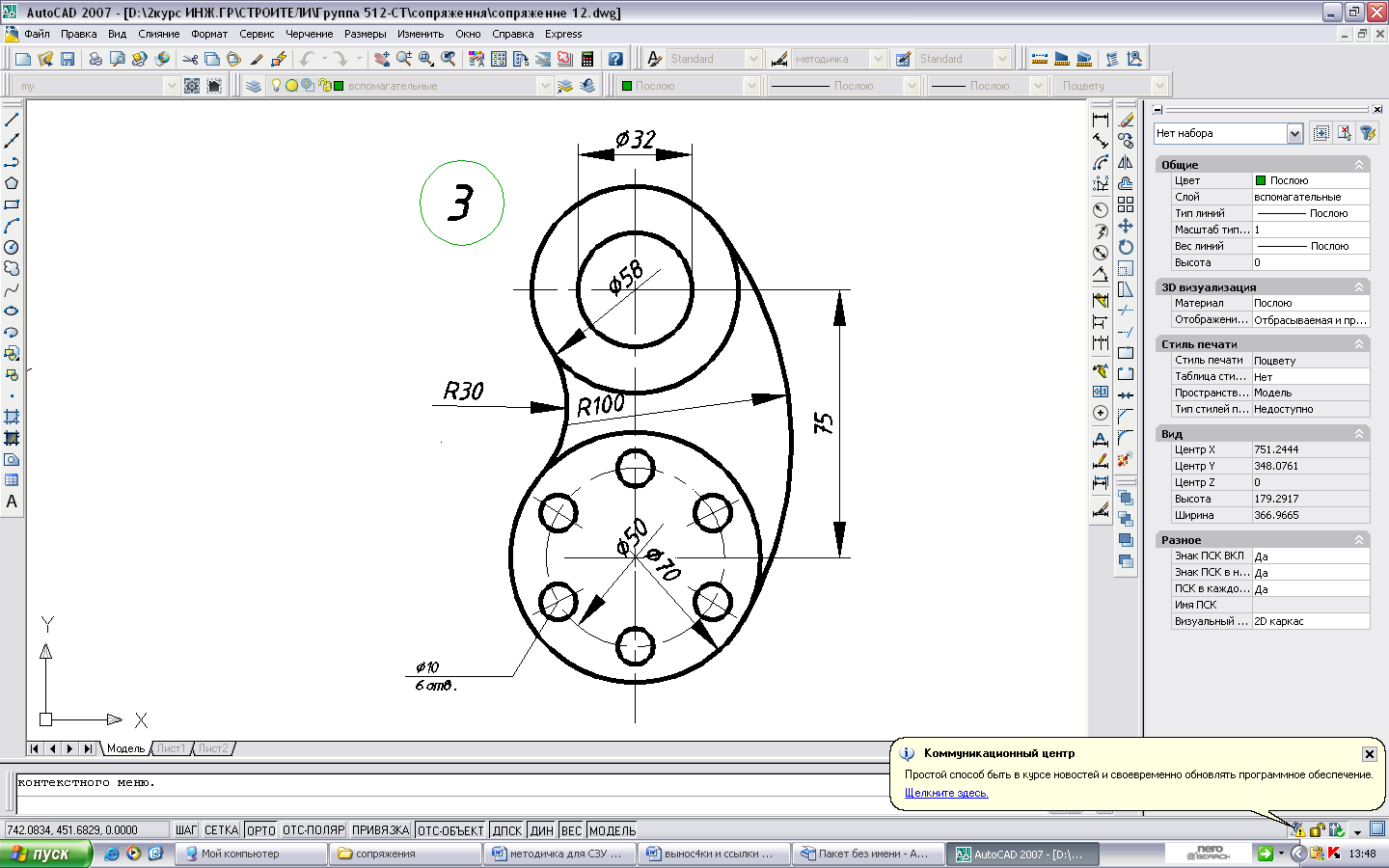

2. Содержание работы: выполнить контур детали применительно к своему варианту.

3. Методы выполнения графических работ

Деление окружности на равные части приведено на стр. 47. Задачу эту решают с помощью циркуля и угольников. Другой способ — это способ хорд. Длину хорды, которую откладывают на заданной окружности, определяют умножением ее на коэффициент к. Значения этого коэффициента приведены здесь для числа делений 10.

| Число делений | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| к | 0,866 | 0,707 | 0,588 | 0,500 | 0,434 | 0,383 | 0,342 | 0,309 |

Построение сопряжений сводится к трем моментам: определение центра сопряжения; нахождение точек сопряжения; построение дуги сопряжения заданного радиуса. Для построения сопряжения должен быть известен один из элементов: радиус или точка сопряжения, два других элемента определяются графически. В практике чаще всего встречается первый случай: задан радиус сопряжения.

Геометрические построения.

Изучение темы следует проводить в следующей последовательности: деление отрезка пополам, деление окружности на равные части, построение правильных многоугольников, деление углов.

1.  Деление отрезка прямой.

Деление отрезка прямой.

Чтобы разделить заданный отрезок АВ на две равные части, точки его начала и конца принимают за центры, из которых проводят дуги радиусом, по величине превышающим половину отрезка АВ. Дуги проводят до взаимного пересечения, где получают точки С и D. Ли  ния, соединяющая эти точки, разделит отрезок в точке К на две равные части. Отрезок CD ┴AB, поэтому достаточно получить одну из точек ( C или D), и от нее уже опустить перпендикуляр к отрезку AB.

ния, соединяющая эти точки, разделит отрезок в точке К на две равные части. Отрезок CD ┴AB, поэтому достаточно получить одну из точек ( C или D), и от нее уже опустить перпендикуляр к отрезку AB.

Чтобы разделить отрезок АВ на заданное количество равных участков п, под любым острым углом к АВ проводят вспомогательную прямую, на которой из общей заданной прямой точки откладывают п равных участков произвольной длины. Из последней точки (на чертеже — шестой) проводят прямую до точки В и через точки 5, 4, 3, 2, 1 проводят прямые, параллельные отрезку 6В. Эти прямые и отсекут на  отрезке АВ заданное число равных отрезков (в данном случае 6).

отрезке АВ заданное число равных отрезков (в данном случае 6).

2.  Деление окружности.

Деление окружности.

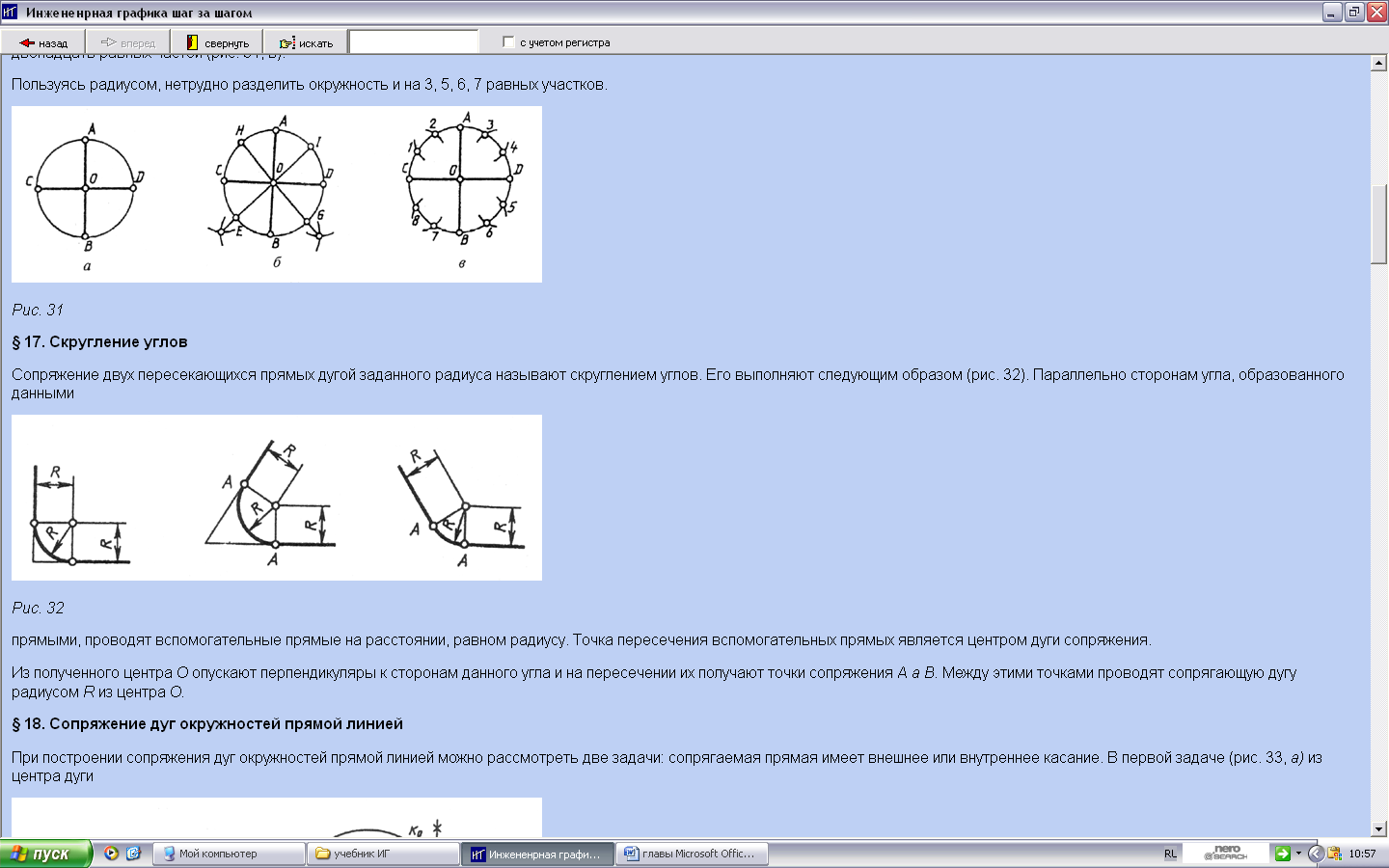

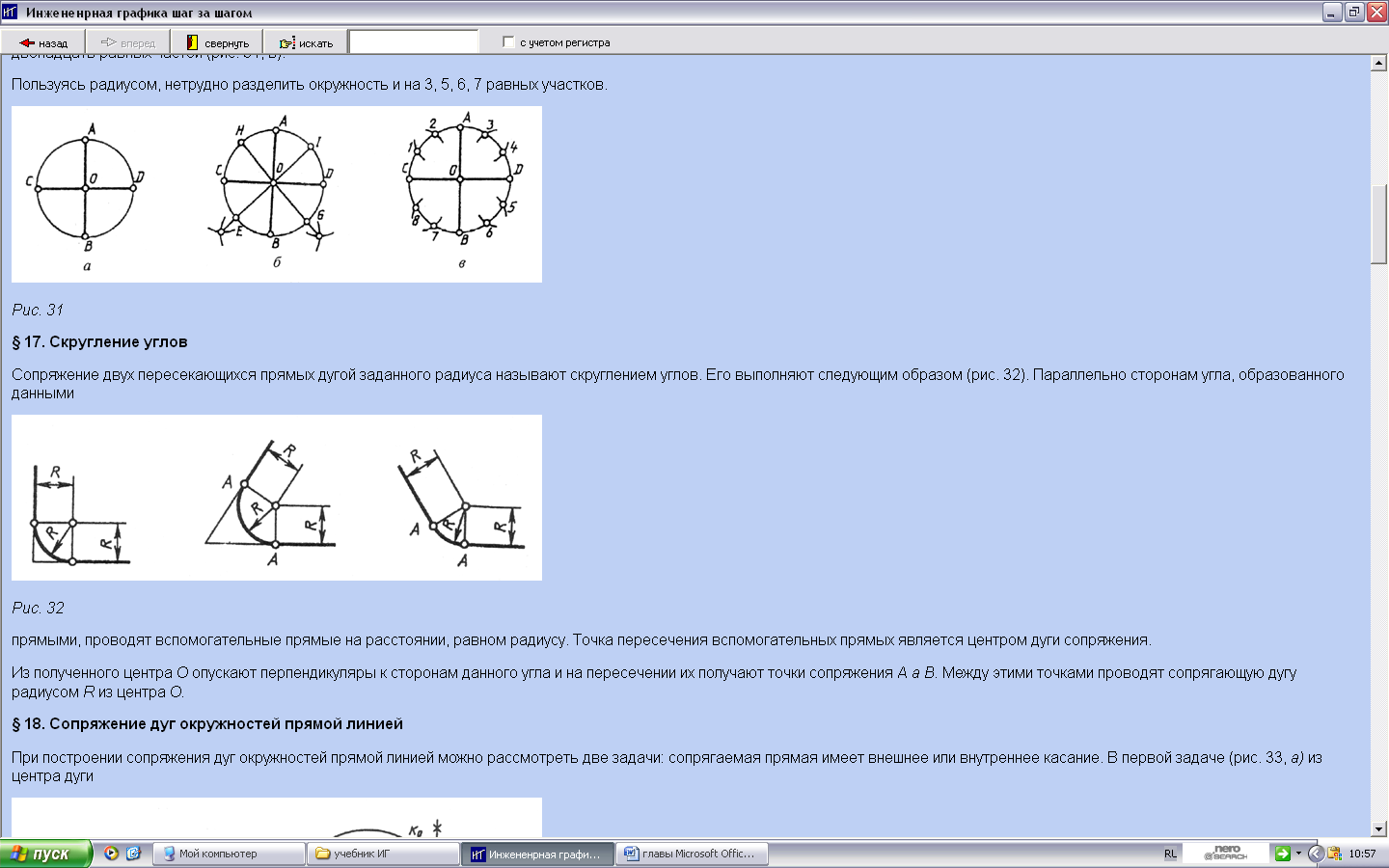

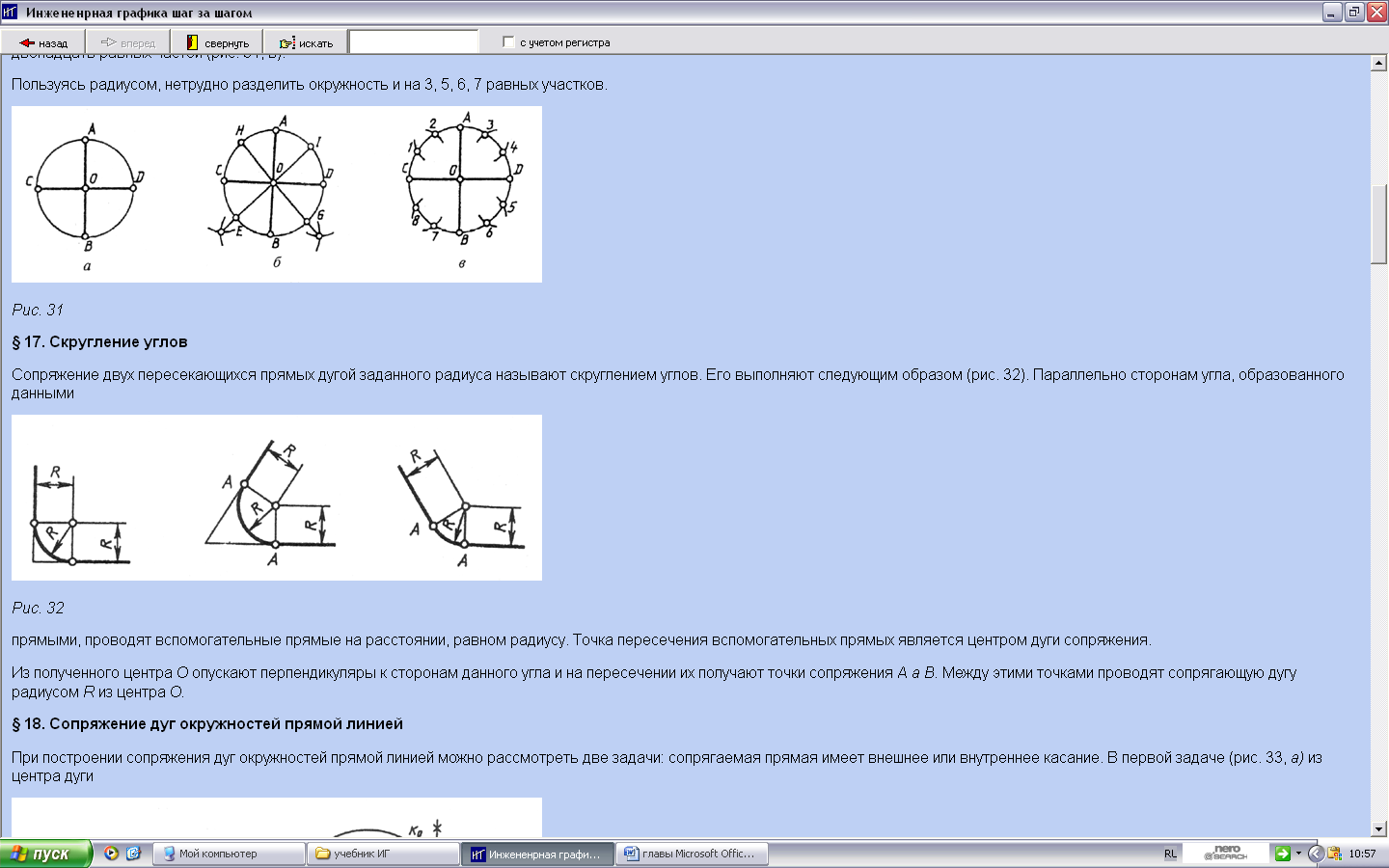

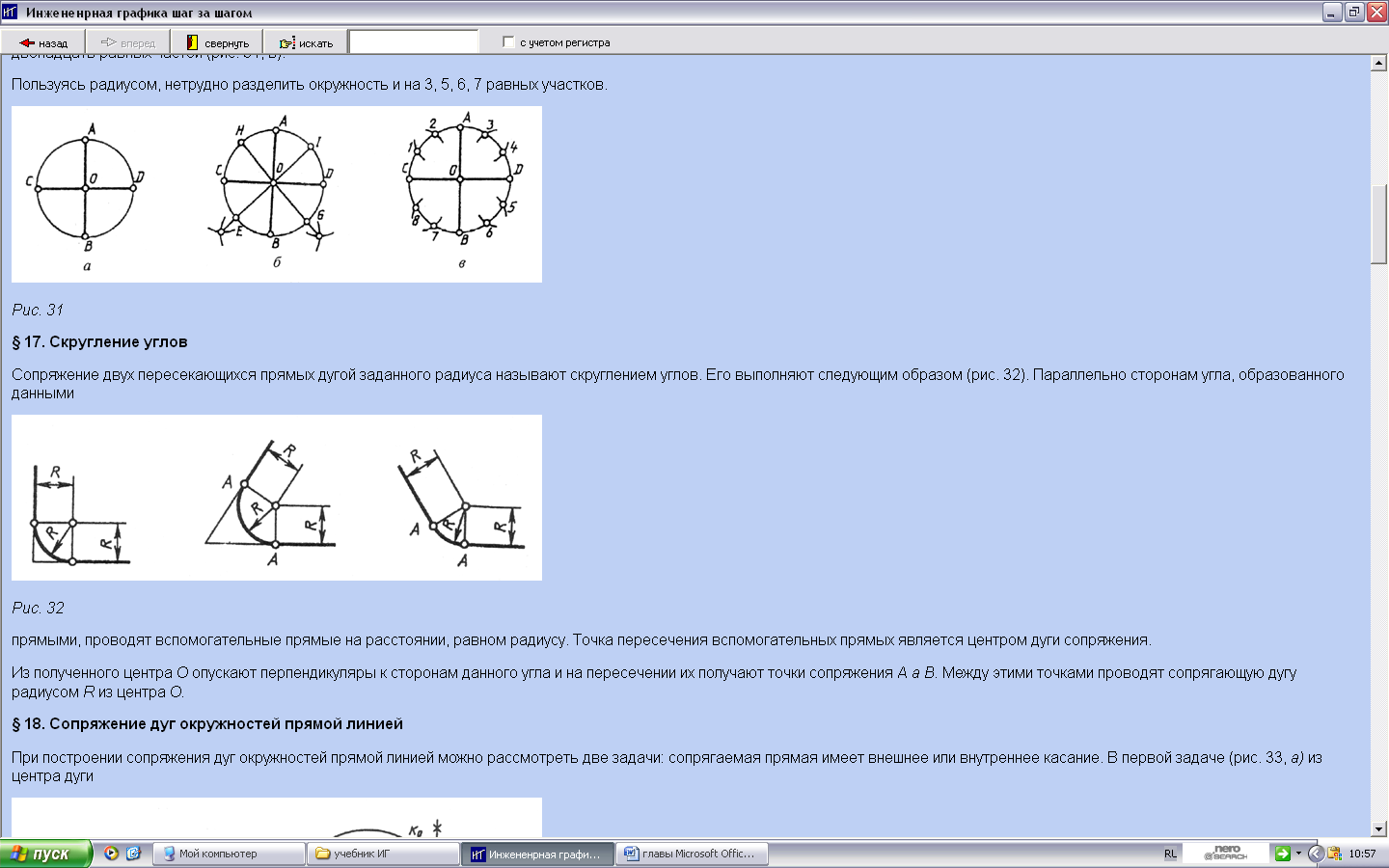

Чтобы разделить окружность на четыре равные части, проводят два взаимно перпендикулярных диаметра: на пересечении их с окружностью получаем точки, разделяющие окружность на четыре равные части (рис. справа).

Чтобы разделить окружность на восемь равных частей, дуги, равные четвертой части окружности, делят пополам. Для этого из двух точек, ограничивающих четверть дуги, как из центров радиусов окружности выполняют засечки за ее пределами. Полученные точки соединяют с центром окружностей и на пересечении их с линией окружности получают точки, делящие четвертные участки пополам, т. е. получают восемь равных участков окружности (рис. слева).

На двенадцать равных частей окружность делят следующим образом. Делят окружность на четыре части взаимно перпендикулярными диаметрами. Приняв точки пересечения диаметров с окружностью А, В, С, D за центры, величиной радиуса проводят четыре дуги до пересечения с окружностью. Полученные точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и точки А, В, С, D разделяют окружность на двенадцать равных частей (рис. 31, в). Пользуясь радиусом, нетрудно разделить окружность и на 3, 5, 6, 7 равных участков.

Вопросы для самоконтроля

1. Как разделить окружность на любое число частей?

2. Как разделить окружность на 3, 12, 6 равных частей геометрическими способами?

3. Как разделить отрезок на любое число равных частей?

4. Пользуясь радиусом, нужно построить правильный вписанный шестиугольник, сторона которого параллельна оси Ох. В какие точки нужно установить иголку циркуля?

5. Как разделить окружность на 8 частей, используя угольники?

Графические приемы выполнения изображений.

Сопряжение между прямыми, прямой и дугой, дугами. Последовательность вычерчивания контуров технических деталей.

Изучение темы рекомендуется проводить в следующей последовательности: взаимосвязь математических положений и приемов графических построений; графические приемы деления отрезка, окружностей, углов; проведение параллельных и перпендикулярных прямых; построение прямоугольника, равного заданному; прямая, касательная к окружности; сопряжение; уклон, конусность и их обозначение на чертежах; циркульные кривые (коробовая, овал и др.); лекальные кривые (эллипс, гипербола, парабола и др.); приемы работы инструментом "лекало".

Сопряжение – это плавный переход прямой в дугу окружности или дуги одной окружности в дугу другой окружности.

1.  Сопряжение двух прямых.

Сопряжение двух прямых.

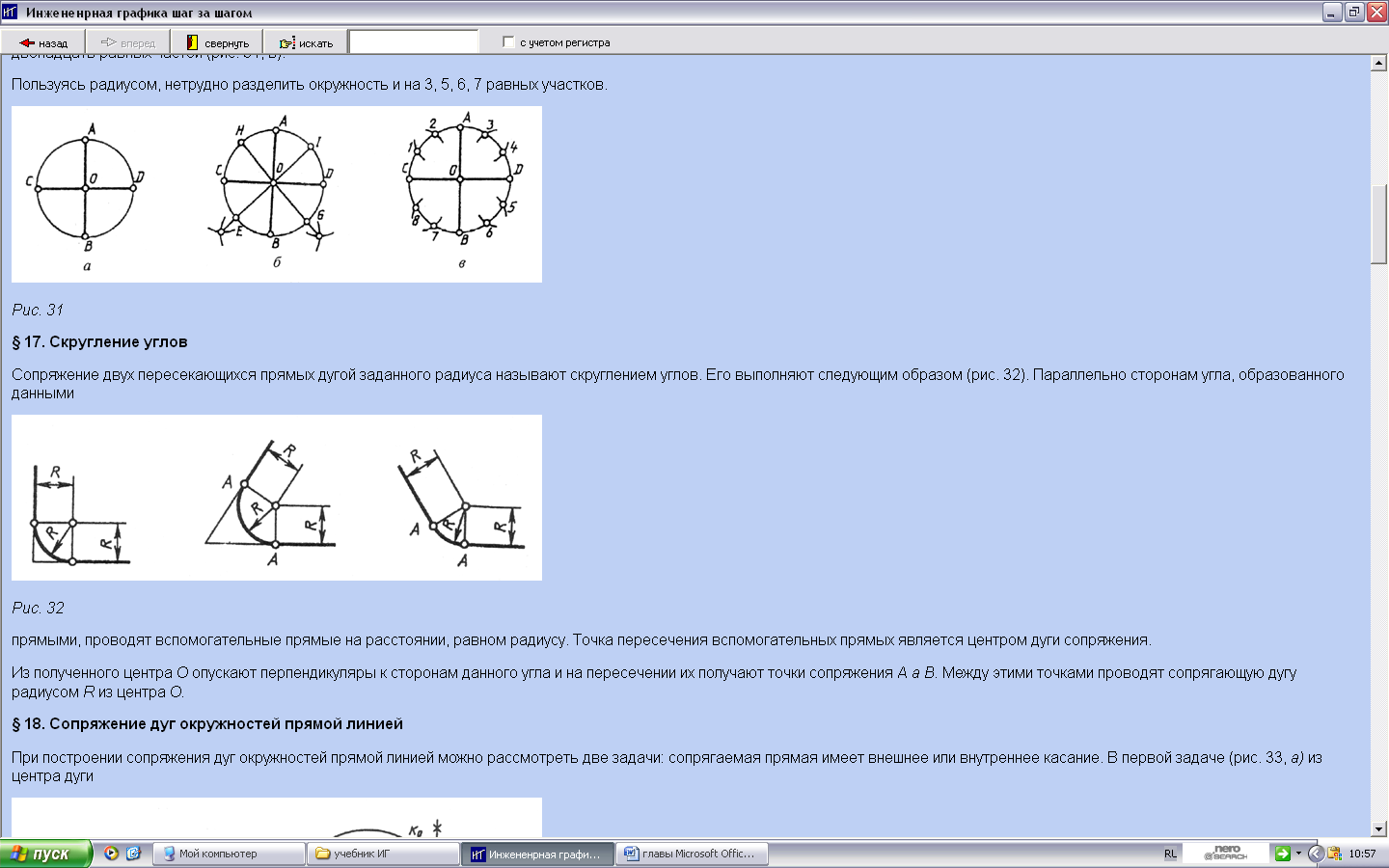

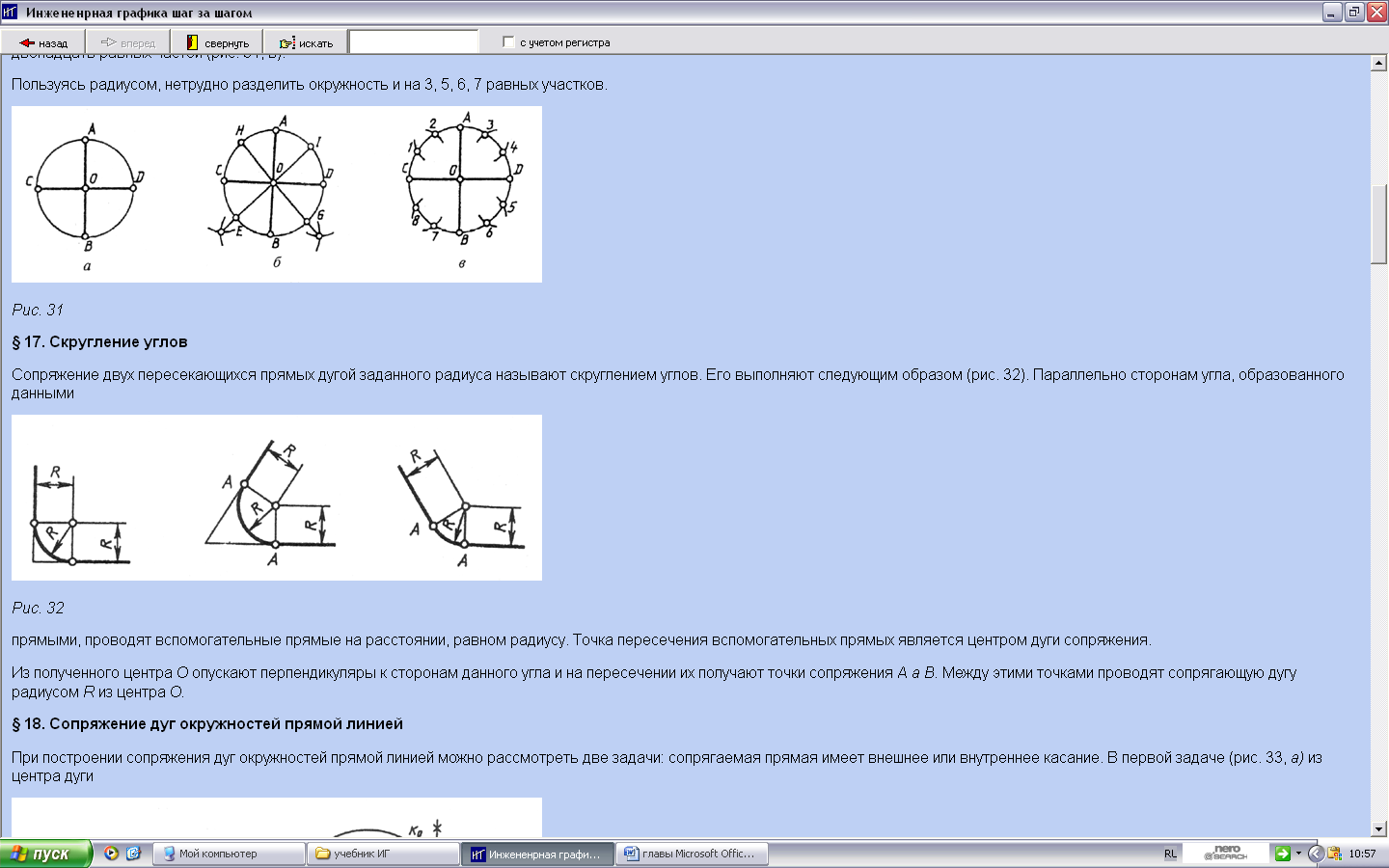

Сопряжение двух пересекающихся прямых дугой заданного радиуса называют скруглением углов. Его выполняют следующим образом:

a)  Параллельно сторонам угла, образованного данными прямыми, проводят вспомогательные прямые на расстоянии, равном радиусу;

Параллельно сторонам угла, образованного данными прямыми, проводят вспомогательные прямые на расстоянии, равном радиусу;

b) точка пересечения вспомогательных прямых является центром дуги сопряжения;

c)  из полученного центра О опускают перпендикуляры к сторонам данного угла;

из полученного центра О опускают перпендикуляры к сторонам данного угла;

d) на пересечении их получают точки сопряжения А (чаще в учебниках встречается обозначения точек сопряжения – К);

e) между этими точками проводят сопрягающую дугу радиусом R из центра О.

2. Сопряжение дуг окружностей прямой линией (касательные)

Построение прямых, касательных к окружностям, зависит от условия задачи. Может быть задана окружность с точкой касания, или окружность и точка, из которой следует провести касательную прямую, или две окружности, к которым нужно провести касательную прямую. Подход к решению этих задач будет различным, но во всех случаях существует одно правило: точка касания должна лежать на перпендикуляре, проведенном из центра окружности к прямой.

Построение прямых, касательных к окружностям, зависит от условия задачи. Может быть задана окружность с точкой касания, или окружность и точка, из которой следует провести касательную прямую, или две окружности, к которым нужно провести касательную прямую. Подход к решению этих задач будет различным, но во всех случаях существует одно правило: точка касания должна лежать на перпендикуляре, проведенном из центра окружности к прямой.

Проведение прямой, касательной к окружности через точку, лежащую на окружности, показано на рисунке справа (стр. 49). Так как точка касания лежит на перпендикуляре, проведенном из центра окружности к прямой, то касательную прямую следует проводить через заданную точку А перпендикулярно радиусу, соединяющему точку А с центром окружности О.

Проведение прямой, касательной к окружности через точку, не лежащую на этой окружности. Даны окружность радиусом R и точка А, не лежащая на окружности, требуется провести из точки А прямую, касательную к данной окружности в верхней ее части. Для этого необходимо найти точку касания. Точка касания лежит на перпендикуляре, проведенном из центра окружности к касательной прямой. Следовательно, касательная и перпендикуляр образуют прямой угол. Зная, что всякий угол, вписанный в окружность и опирающийся на ее диаметр, является прямым, соединив точки А и О, принимают отрезок АО за диаметр описанной окружности. В пересечении описанной окружности и окружности радиуса R будет находиться вершина прямого угла (точка К). Отрезок АО делят пополам, получают точку О1 . Из центра О1 радиусом, равным отрезку АО1, проводят окружность, получают точки К и К1 в пересечении с окружностью радиуса R. Так как нужно провести только одну касательную к верхней части окружности, выбирают нужную точку касания. Этой точкой будет точка К. Точку К соединяют с точками А и О, получают прямой угол, который опирается на диаметр АО описанной окружности радиусом R1. Точка К — вершина этого угла, отрезки ОК и АК — стороны прямого угла, следовательно, точка К будет искомой точкой касания, а прямая АК — искомой касательной.

Проведение прямой, касательной к двум окружностям. Даны две окружности радиусами R и R1, требуется построить касательную к ним. Возможны два случая касания: внешнее и внутреннее.

При внешнем касании касательная прямая находится с одной стороны от окружностей и не пересекает отрезок, соединяющий центры данных окружностей. При внутреннем касании касательная прямая находится с разных сторон от окружностей и пересекает отрезок, соединяющий центры окружностей.

Внешнее касание. Прежде всего необходимо найти точки касания. Известно, что они должны лежать на перпендикулярах, проведенных из центров окружностей (О и О1) к касательной. Рассмотрим рис. г, где задача уже решена. Найденные точки касания К1 и К2 лежат на перпендикулярах О1К1 и ОК2 . Если перемещать касательную К1К2 параллельно самой себе в направлении центров заданных окружностей, то точки К1 и К2 будут скользить по перпендикулярам О1К1 и ОК2. В конце концов точка К2 совпадет с центром О (окружности меньшего радиуса, а точка К1 — с точкой К). Так как касательная K1K2 перемещалась параллельно самой себе, то отрезки К2О и К1К равны, и отрезок К2О равен радиусу R. Через точку К из центра О1 проводим вспомогательную окружность радиусом R3= R1 — R. Далее построение будет как в предыдущей задаче — проведение прямой, касательной к окружности, из заданной точки, не лежащей на этой окружности.

На рисунке, приведенном в пример ранее, показано поэтапное построение касательной к двум окружностям. Сначала строят касательную ОК из центра О к окружности радиуса R2 (рис. а, б, в). Касательную ОК перемещают параллельно самой себе. Точки касательной при этом будут перемещаться по перпендикулярам к ней. Перпендикуляр О1К, по которому перемещается точка К, продолжают до пересечения с заданной окружностью радиуса R1, получают точку К1. Из точки О перпендикулярно ОК или параллельно О1К1 проводят прямую. Она будет тем перпендикуляром, по которому перемещается второй конец касательной ОК. В пересечении этого перпендикуляра с окружностью радиуса R получают вторую точку касания — К2. Соединив точки К1 и К2, получают внешнюю касательную к двум заданным окружностям (рис. г).

Внутреннее касание. Построение внутренней касательной к двум заданным окружностям выполняют аналогично построению внешней касательной, только вспомогательную окружной радиуса R2 проводят из центра О1 сумма радиусов R2 =R1+ R (рис. Выше на стр.50). Центры 0 и О1 соединяют прямой и отрезок OO1 делим пополам в точке О2, из точки О2 проводя окружность радиуса R3, получают точку К. Точку К соединяют с центрами О и О1. Отрезок О1К пересекает окружность радиусом R1 в точке К1. Из центра О параллельно КО1 проводят прямую до пересечения ее окружностью радиуса R в точке К2. Точки К2 и К1 будут точками касания, соединив которые получают внутреннюю касательную двум заданным окружностям (рис. б).

3. Сопряжение двух дуг окружностей третьей дугой.

При построении сопряжения двух дуг окружностей третьей дугой заданного радиуса можно рассмотреть три случая:

ü когда сопрягающая дуга радиуса R касается заданных дуг радиусов R1 и R2 с внешней стороны;

ü когда она создает внутреннее касание;

ü когда сочетаются внутреннее и внешнее касания.

| Построение центра О сопрягающей дуги радиуса R при внешнем касании осуществляется в следующем порядке: из центра О1 радиусом, равным R + R1, проводят вспомогательную дугу, а из центра O2проводят вспомогательную дугу радиусом R + R2. На пересечении дуг получают центр О сопрягаемой дуги радиуса R, а на пересечении радиусом R + R1 и R + R2 с дугами окружностей получают точки сопряжения А и А1. |

|

| Построение центра О при внутреннем касании отличается тем, что из центра О1 проводят вспомогательную окружность радиусом, равным R — R1 а из центра О2 радиусом R — R2. |

|

| При сочетании внутреннего и внешнего касания из центра О1 проводят вспомогательную окружность радиусом, равным R — R1, а из центра О2 — радиусом, равным R + R2. |

|

4. Сопряжение дуги окружности и прямой линии второй дугой

Здесь может быть рассмотрено два случая:

ü внешнее сопряжение и

ü внутреннее.

В том и в другом случае при построении сопрягающей дуги радиуса R центр сопряжения О лежит на пересечении геометрических мест точек, равно удаленных от прямой и дуги радиуса R на величину R1.

| При построении внешнего сопряжения параллельно заданной прямой на расстоянии R1 в сторону окружности проводят вспомогательную прямую, а из центра О радиусом, равным R + R1,— вспомогательную окружность, и на их пересечении получают точку О1 — центр сопрягающей окружности. Из этого центра радиусом R проводят сопрягающую дугу между точками А и А1, построение которых видно из чертежа. |

|

| Построение внутреннего сопряжения отличается тем, что из центра О проводят вспомогательную дугу радиусом, равным R — R1. |

|

5. Овалы

Плавные выпуклые кривые, очерченные дугами окружностей разных радиусов, называют овалами. Овалы состоят из двух опорных окружностей с внутренними сопряжениями между ними.

Плавные выпуклые кривые, очерченные дугами окружностей разных радиусов, называют овалами. Овалы состоят из двух опорных окружностей с внутренними сопряжениями между ними.

Различают овалы трехцентровые и многоцентровые. При вычерчивании многих деталей, например кулачков, фланцев, крышек и других, контуры их очерчивают овалами. Рассмотрим пример построения овала по заданным осям. Пусть для четырехцентрового овала, очерченного двумя опорными дугами радиуса R и двумя сопрягающими дугами радиуса r , заданы большая ось АВ и малая ось CD. Величину радиусов R и r надо определить путем построений. Соединим концы большой и малой оси отрезком AС, на котором отложим разность СЕ большой и малой полуосей овала. Проведем перпендикуляр к середине отрезка AF, который пересечет большую и малую оси овала в точках О1 и О2. Эти точки будут центрами сопрягающихся дуг овала, а точка сопряжения будет лежать на самом перпендикуляре.

6. Лекальные кривые

Лекальными называют плоские кривые, вычерченные с помощью лекал по предварительно построенным точкам. К лекальным кривым относят: эллипс параболу, гиперболу, циклоиду, синусоиду эвольвенту и др.

7. Уклон и конусность.

Уклон.Поверхности деталей часто представляют собой плоскости, расположенные наклонно друг к другу. Например, в литых и штампованных деталях, в изделиях проката (рельсы, балки, швеллеры). На чертежах подобные плоскости изображаются прямыми линиями. При вычерчивании некоторых деталей угол наклона одной ее поверхности к другой выражают величиной уклона.

Уклон.Поверхности деталей часто представляют собой плоскости, расположенные наклонно друг к другу. Например, в литых и штампованных деталях, в изделиях проката (рельсы, балки, швеллеры). На чертежах подобные плоскости изображаются прямыми линиями. При вычерчивании некоторых деталей угол наклона одной ее поверхности к другой выражают величиной уклона.

Уклон прямой — это отношение противоположного катета АВ к прилежащему АС, т.е. tg α=

Уклон прямой — это отношение противоположного катета АВ к прилежащему АС, т.е. tg α=  . Уклоны выражают простой правильной дробью или в процентах.. Обозначается уклон знаком , размеры которого показаны на рисунке, согласно ГОСТ 2.304—81. Знак ставится перед числовым значением уклона над полкой линии выноски. Линия выноски заканчивается стрелкой, упирающейся в линию уклона. Острый угол знака должен быть направлен в ту же сторону, что и острый угол уклона.

. Уклоны выражают простой правильной дробью или в процентах.. Обозначается уклон знаком , размеры которого показаны на рисунке, согласно ГОСТ 2.304—81. Знак ставится перед числовым значением уклона над полкой линии выноски. Линия выноски заканчивается стрелкой, упирающейся в линию уклона. Острый угол знака должен быть направлен в ту же сторону, что и острый угол уклона.

Рассмотрим построение уклона, заданного отношением 1:3, относительно вертикального и горизонтального направлений. Сначала строят прямой угол АОВ. При горизонтальном направлении уклонаоткладывают отрезок произвольной величины по вертикальной стороне угла, получают точку А, а при вертикальном направлении уклона— по горизонтальной стороне угла. По второй стороне угла откладывают три таких отрезка, получают точку В. Соединив точки А и В прямыми, получают прямоугольный треугольник, гипотенуза которого будет располагаться под заданным уклоном.

На рисунке (см. выше) уклон задан в процентах (15%). В этом случае строят прямой угол с вершиной О. На одной стороне угла (в данном случае горизонтальной) от точки О откладывают величину, принятую за 100%, например 100 мм, а на второй — от той же точки О откладывают величину, равную процентам заданного уклона, в данном случае 15 мм. Полученные точки соединяют прямой, которая будет располагаться с заданным уклоном.

Провести прямую с заданным уклоном через заданную точку можно, построив на свободном месте чертежа заданный уклон, потом с помощью двух угольников, параллельно построенному уклону, провести через заданную точку прямую.

Провести прямую с заданным уклоном через заданную точку можно, построив на свободном месте чертежа заданный уклон, потом с помощью двух угольников, параллельно построенному уклону, провести через заданную точку прямую.

Конусность — это отношение диаметра окружности основания прямого конуса к его высоте  , а для усеченного конуса — отношение разности

, а для усеченного конуса — отношение разности  диаметров оснований к его высоте

диаметров оснований к его высоте  =2 tg α

=2 tg α

При одном и том же угле конусность в 2 раза больше уклона. Перед размерным числом конусности наносят условный знак: ∆,вершину которого направляют в сторону вершины конуса. Порядок обозначения конусности по ГОСТ 2.307 — 68* показан на рисунке.

Этим же стандартом обусловлено обозначение размеров фасок под углом 45°. Размеры фасок под другими углами указывают по общим правилам — линейными и угловыми размерами или двумя линейными размерами.

Этим же стандартом обусловлено обозначение размеров фасок под углом 45°. Размеры фасок под другими углами указывают по общим правилам — линейными и угловыми размерами или двумя линейными размерами.

Вопросы для самоконтроля

Вопросы для самоконтроля

1. В каких случаях применяется сопряжение?

2. Какие виды сопряжения вы знаете?

3. Как обозначают на чертежах уклон и конусность?

4. Дайте определения лекальных кривых.

5. Раскройте принципы построения эллипса.

Нанесение размеров

В основе изучения данной темы лежат правила нанесения размеров, установленные ГОСТом 2.307-2011.

По изображениям предмета на чертеже судят о его величине и величине его отдельных частей. Основанием для этого служат размерные числа, независимо от того, в каком масштабе и с какой точностью выполнены изображения.

| Размеры на чертеже указывают размерными числами, размерными и выносными линиями. Размерные числа на чертежах, как правило, указывают только один раз в миллиметрах без указания единиц измерения. |

| ||||||

| В тех случаях, когда необходимо применять другие единицы измерения длины, их показывают после размерного числа. | |||||||

| Размерные числа наносят над размерной линией, возможно ближе к ее середине. Зазор между размерным числом и размерной линией должен быть около 1,0 мм. Высоту цифр размерных чисел принимают от 2,5 до 3,5 мм. |

| ||||||

| Размерная линия проводится параллельно отрезку, размер которого над ней наносится. Ее проводят между выносными линиями, проведенными перпендикулярно к размерным. Допускается размерные линии проводить непосредственно к линиям видимого контура, осевым и центровым. | |||||||

| В отдельных случаях размерная линия может проводиться не перпендикулярно к выносной. |

| ||||||

| Размерные линии ограничивают стрелки, длина которых одинакова на всем чертеже и составляет приблизительно 6 мм для стандартного машиностроительного чертежа. |

| ||||||

| В отдельных случаях их проводят не полностью, а с обрывом стрелки с одной стороны. |

| ||||||

| Размер стрелки выбирают от принятой на чертеже толщины сплошной толстой основной линии. Не рекомендуется в качестве размерных линий использовать контурные, осевые, центровые и выносные линии. Не указываются размеры невидимых контуров, т.е. выносная линия не может являться продолжением штриховой. | |||||||

|

|

| ||||||

| Выносные линии проводят от границ измерений, они являются вспомогательными и служат для размещения между ними размерных линий. Выносные линии следует по возможности располагать вне контура изображения, перпендикулярно прямолинейному отрезку, размер которого необходимо указать. Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерных линий на 1...5 мм. Минимальное расстояние от размерной линии до параллельной ей линии контура изображения должно быть 10 мм, а между параллельными размерными линиями — от 6 до 8 мм. | |||||||

| Угловые размеры на чертежах проставляются в градусах, минутах и секундах с указанием единиц измерения. Размер угла наносят над размерной линией, которая проводится в виде дуги с центром в его вершине. Выносные линии в этом случае проводятся радиально. |

| ||||||

| При различных наклонах размерных линий размерные числа линейных размеров располагают так, как показано на рисунке |

| ||||||

| Угловые размеры — как показано на рисунке справа |

| ||||||

| Если размерная линия будет находиться в зоне, которая на чертеже заштрихована, размерные числа наносят на полках линий-выносок. |

| ||||||

| Если для написания размерного числа мало места над размерной линией или это место занято другими элементами изображения и вписать в него размерное число невозможно, размерное число наносят по одному из вариантов, приведенных на рисунке |

| ||||||

| С целью упрощения ряда изображений, создания удобств при чтении чертежа стандарт предусматривает применение условных обозначений в виде букв латинского алфавита и графических знаков, которые ставятся перед размерными числами. На чертежах применяются знаки и буквы для обозначения диаметра и радиуса, длины дуги и квадрата, уклона и конусности, сферы, толщины и длины детали. | |||||||

| Перед размерным числом диаметра наносится знак Ø. Причем между знаком и числом никаких пропусков не предусмотрено. |

| ||||||

| Для окружностей малого диаметра размерные линии стрелки и сам размер наносят по одному из вариантов, приведенных на рисунке |

| ||||||

| Перед размерным числом радиуса дуги всегда ставится знак в виде прописной латинской буквы R. |

| ||||||

| Размерную линию в этом случае проводят по направлению к центру дуги и ограничивают только одной стрелкой, упирающейся в дугу или ее продолжение. | |||||||

| Если величина радиуса на чертеже менее 6 мм, стрелку рекомендуется располагать с внешней стороны дуги. При необходимости задания положения центра дуги его отмечают пересечением центровых или выносных линий |

| ||||||

| В тех случаях, когда на чертеже изображена дуга большого радиуса, для которой центр можно не обозначать, размерную линию обрывают, не доводя до центра |

| ||||||

| Если же в этом случае центр необходимо отметить, допускается приближать его к дуге. Размерная линия в этом случае показывается с изломом 90°, и оба участка размерной линии проводятся параллельно. Не следует располагать на одной прямой размерные линии, выходящие из одного центра и предназначенные для обозначения размерных дуг. |

| ||||||

| Радиусами рекомендуется обозначать дуги до 180°; дуги, величина которых составляет более 180°, обозначаются диаметром. | |||||||

| Знак дуги наносится над размерным числом. Длину дуги задают в линейных единицах, а размерное число, обозначающее дугу, наносится над размерной линией в соответствии с обычными требованиями. |

| ||||||

| Для простановки размеров квадрата применяют соответствующий знак □, высота которого равна |

| ||||||

| При ином расположении квадрата наносят размеры его сторон. |

| ||||||

| Следует отметить, что знак квадрата наносят только на том изображении, на котором он проецируется в линию. | |||||||

| Знак конусности поверхности наносится на полке линии-выноски, расположенной параллельно оси конуса или на оси конуса |

| ||||||

| Знак конусности располагают так, чтобы его острый угол был направлен в сторону вершины конуса. | |||||||

| Величину конусности определяют отношением разности диаметров двух поперечных сечений конуса к расстоянию между этими сечениями, т. е. k = |

| ||||||

| Знак уклона прямой указывают на полке линии-выноски. Уклон i представляет собой тангенс угла между данной прямой и горизонтальной или вертикальной прямой |

| ||||||

| Знак уклона располагается так, чтобы острый угол его был направлен в сторону уклона прямой |

| ||||||

| Уклон, как и конусность, на чертеже задают простой дробью, в процентах или в промилях. | |||||||

| Для обозначения сферы на чертеже применяют знак диаметра или радиуса. | |||||||

| В тех случаях, когда по чертежу сферу трудно отличить от других поверхностей, перед знаком радиуса или диаметра допускается добавлять слово «Сфера». Надпись на чертеже выполняется по типу «Сфера диаметр 17» или «Сфера R10» |

| ||||||

| Простые плоские детали изображаются в виде одной проекции. В этих случаях ее толщину обозначают строчной буквой s и надпись на чертеже выполняется по типу s2 и располагается на полке линии-выноски. |

| ||||||

| Длину предмета указывают буквой l |

| ||||||

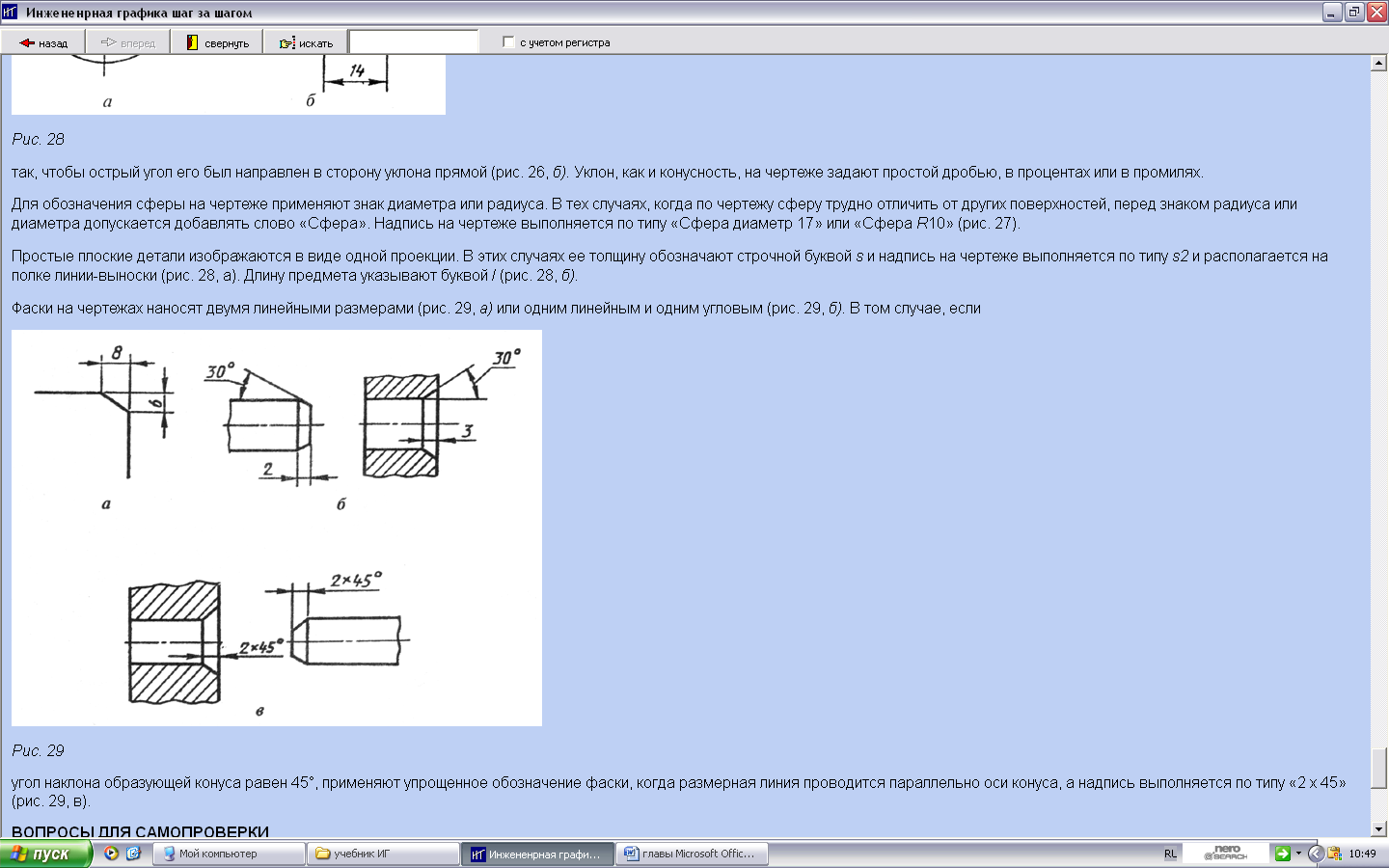

| Фаски на чертежах наносят двумя линейными размерами. |

| ||||||

| В некоторых случаях -одним линейным и одним угловым. |

| ||||||

| В том случае, если угол наклона образующей конуса равен 45°, применяют упрощенное обозначение фаски, когда размерная линия проводится параллельно оси конуса, а надпись выполняется по типу «2×45» |

| ||||||

Вопросы для самоконтроля

1. Какие знаки используются при нанесении размеров?

2. На каком расстоянии друг от друга и от контурной линии проводят размерные линии?

3. Когда проставляют знак диаметра Ø, а когда знак радиуса R?

4. Где наносят на чертеже размер числа относительно размерной линии?

5. Что такое конусность, как ее обозначают на чертеже?

4. Последовательность выполнения графических работ

Начинают выполнять чертеж с вычерчивания рамки формата, выделения поля чертежа и места расположения основной надписи.

После этого на поле чертежа намечают расположение изображений — наносят контуры изображения или габаритные очерки, для чего определяются габаритные размеры заданной детали, т.к. чертеж должен располагаться в центре рабочего поля листа. Это дает возможность оценить правильность выбора места расположения изображений и при необходимости внести изменения.

Подготовка чертежа заключается в построении всех его фигур и выполнении надписей тонкими линиями. Для этих работ подбирают твердые карандаши марки 2Т (Н или 2Н) или ЗТ (3Н) с остро отточенным грифелем.

Если изображения симметричны, проводят оси симметрии и центровые линии для последующего построения окружностей. Отмечают центры окружностей штрихпунктирными линиями; наносят остальные элементы изображения (окружности и прямые).

Далее отбирают характерные точки изображения, соединив которые, можно получить изображаемую фигуру. При нанесении точек с помощью циркуля-измерителя их можно легко накалывать, а при нанесении с помощью линейки отмечать легким уколом карандаша или маленьким кружком. При построении точек циркулем они наносятся в виде засечек. Полученные точки соединяют прямыми или кривыми линиями и получают контур изображения, на который наносят остальные необходимые линии.

Так как данное задание предусматривает закрепление знаний по выполнению сопряжений и нахождению точек касания, то и приступают к построению сопряжений и касательных. При этом сначала вычерчивают дуги окружностей, а потом линии, касательные к ним.

Полностью построив чертеж в тонких линиях и проверив его правильность, начинают окончательное оформление работы.

5. Оформление графических работ

Обводка чертежа карандашом отличается тем, что чертеж в этом случае трудно сохранить чистым, а вычистить резинкой можно только части поля листа, не занятые изображениями. Это требует в процессе подготовки чертежа тщательного соблюдения чистоты на чертеже и избежание проведения дополнительных, лишних, случайных линий. Недостатком обводки чертежей карандашом является то, что трудно провести линии одинаковой толщины, а также одинаковой черноты с помощью циркуля.

После выполнения построения чертеж следует тщательно проверить, выявить и удалить случайные, лишние или неправильные линии. Причем если обводка чертежа будет выполняться карандашом, то удалить эти линии следует до обводки.

Для ускорения работы по обводке чертежа сначала подряд проводят горизонтальные линии на всех изображениях, потом вертикальные, за ними наклонные одного направления, потом второго и т. д. Сначала проводят сплошные основные толстые линии, за ними, например, штриховые, сплошные тонкие и т. д. В последнюю очередь заполняют графы основной надписи, наносят технические требования и размерные числа.

После окончания обводки чертежа его необходимо снова тщательно проверить для выявления возможных ошибок и упущений. Проверку следует вести по отдельным вопросам в пределах всего чертежа, например, полностью ли обведены нужные линии, везде ли нанесены стрелки на размерных линиях, на всех ли размерных линиях поставлены размеры, не проведены ли лишние линии и др.

Следует отметить, что выполнение графических работ в основной массе осуществляется карандашом, поэтому уместно напомнить несколько общих правил работы с ним. Затачивать карандаш следует с конца свободного от надписи, чтобы сохранить его маркировку.

Подбор твердости грифеля карандаша и правильность его заточки при наличии заданного сорта бумаги должны обеспечивать получение линии четких, хорошо видимых, необходимой толщиной. Нанесение линий плохо видимых, бледных, серых приводит к утомлению зрения чертежника.

Необходимо постоянно следить за сохранением конусности и длины грифеля, постоянно подтачивать его. Укорочение конуса приводит к утолщению линий.

Подбор карандаша при соответствующем сорте бумаги обеспечивает проведение линий, исключающее вдавливание карандаша в бумагу. Это дает возможность при необходимости стереть линию без оставления следов.

При проведении линий карандашом по линейке, рейсшине или угольнику карандаш должен быть расположен в плоскости, перпендикулярной плоскости чертежа или слегка наклонной от себя.

В процессе выполнения чертежа горизонтальные линии рекомендуется проводить по верхней кромке линейки или рейсшины слева направо, а вертикальные — снизу вверх.

При выполнении надписей и размерных цифр на поле чертежа под руку с карандашом необходимо подкладывать чистый лист бумаги, что исключает загрязнение чертежа.

Варианты заданий:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ЛИСТ 1-3 (Графическая работа №4). БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

1. Целевое назначение листа : научиться строить изображения соединения деталей болтов.

2. Содержание работы: начертить болтовое соединение.

3. Теоретический материал

Проекционное черчение.

Проекционное черчение. Основные положение ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения.

1. Проекционное черчение

Проекционное черчение представляет собой как бы связующее звено между начертательной геометрией и машиностроительным черчением.

В основах начертательной геометрии изучались способы получения изображений, образование поверхностей геометрических тел, их элементы, способы построения линий срезов и линий взаимного пересечения поверхностей геометрических тел и моделей, аксонометрические проекции. Прежде чем приступить к выполнению машиностроительного чертежа, необходимо изучить основные правила построения чертежей на примере учебных моделей, элементы которых близки по форме к элементам деталей.

При выполнении технических и проекционных чертежей моделей нет необходимости устанавливать расстояния от точек изображаемого предмета до плоскостей проекций, как это было в начертательной геометрии. Следовательно, нет необходимости в проведении осей координат и линий проекционной связи. Это освобождает поле чертежа для нанесения размеров и облегчает чтение чертежа. При этом построение чертежа ведется методом прямоугольного проецирования, а линии проекционной связи проводят мысленно. Хотя, следует отметить, что на учебных чертежах сохраненные линии построения приветствуются, т.к. они служат доказательством понимания студентом процесса создания изображений.

Главным элементом в решении графических задач в инженерной графике является чертеж. Под чертежом подразумевают графическое изображение предметов или их частей. Чертежи выполняются в строгом соответствии с правилами проецирования с соблюдением установленных требований и условностей. Причем правила изображения предметов или их составных элементов на чертежах остаются одинаковыми во всех отраслях промышленности и строительства.

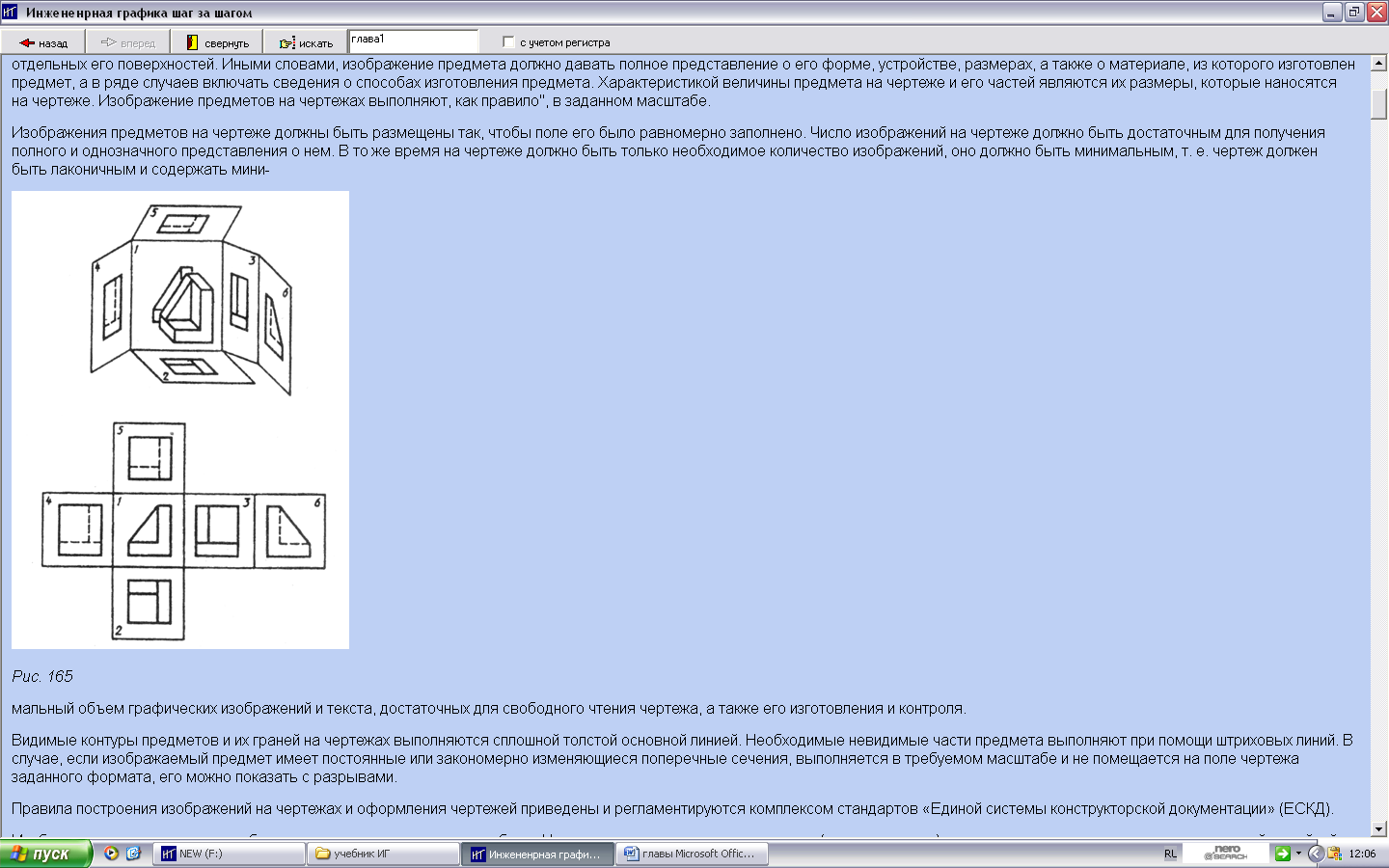

2. Компоновка и последовательность выполнения чертежа модели

Изображение предмета на чертеже должно быть таким, чтобы по нему можно было установить форму его в целом, форму отдельных его поверхностей, сочетание и взаимное расположение отдельных его поверхностей. Иными словами, изображение предмета должно давать полное представление о его форме, устройстве, размерах, а также о материале, из которого изготовлен предмет, а в ряде случаев включать сведения о способах изготовления предмета. Характеристикой величины предмета на чертеже и его частей являются их размеры, которые наносятся на чертеже. Изображение предметов на чертежах выполняют, как правило, в заданном масштабе.

Выполняя чертеж модели или детали, следует прежде всего думать о его компоновке (размещении) на поле чертежа. Число изображений на чертеже должно быть достаточным для получения полного и однозначного представления о нем. В то же время на чертеже должно быть только необходимое количество изображений, оно должно быть минимальным, т. е. чертеж должен быть лаконичным и содержать минимальный объем графических изображений и текста, достаточных для свободного чтения чертежа, а также его изготовления и контроля. Зная размеры изображаемого предмета, масштаб и число проекций, прежде всего вычерчивают тонкими линиями габаритные прямоугольники, размещая их на поле чертежа таким образом, чтобы они расположились равномерно. Плохая компоновка чертежа усложняет, а порой и делает невозможным правильное нанесение размеров на чертеже и затрудняет чтение чертежа.

Выполняя чертеж модели или детали, следует прежде всего думать о его компоновке (размещении) на поле чертежа. Число изображений на чертеже должно быть достаточным для получения полного и однозначного представления о нем. В то же время на чертеже должно быть только необходимое количество изображений, оно должно быть минимальным, т. е. чертеж должен быть лаконичным и содержать минимальный объем графических изображений и текста, достаточных для свободного чтения чертежа, а также его изготовления и контроля. Зная размеры изображаемого предмета, масштаб и число проекций, прежде всего вычерчивают тонкими линиями габаритные прямоугольники, размещая их на поле чертежа таким образом, чтобы они расположились равномерно. Плохая компоновка чертежа усложняет, а порой и делает невозможным правильное нанесение размеров на чертеже и затрудняет чтение чертежа.

Компоновка чертежа из трех проекций показана на рисунке ниже. Размеры габаритных прямоугольников соответствуют габаритным размерам будущего изображения с учетом размеров предмета и масштаба, в котором он будет изображаться. Если высота проекции равна размеру А, длина — размеру Б, а ширина — размеру В, на поле чертежа во всю его длину тонкими линиями проводят две горизонтальные параллельные линии на расстоянии А. Затем проводят на всю высоту формата две вертикальные параллельные линии на расстоянии Б. Между вертикальными линиями расположатся фронтальная и горизонтальная проекции, между горизонтальными линиями — фронтальная и профильная проекции. Помня, что размеры проставляют вне изображения предмета, между этими линиями располагают габаритные прямоугольники. Для этого габаритные прямоугольники мысленно помещают между проведенными линиями и, перемещая, устанавливают их, не нарушая при этом проекционной связи между ними.

Выбранное удачное расположение фиксируется тонкими линиями. В их пределах строят изображения.

Фронтальная проекция модели должна взбираться таким образом, чтобы ее изображение показывало более полно форму предмета.

Если модель несимметричная, то сначала строят основание модели на плоскости Н, причем одна из сторон берется за базу (основную линию), и от нее строят очерковые линии всего основания. Такие же базы выбирают и на других проекциях и от них откладывают размеры для построения очерка изображения. За базу в данном случае можно брать любую удобную для отсчета размеров линию или несколько линий.

Если модель симметричная, то построение начинают с проведения осей симметрии на всех используемых плоскостях проекций. Эти оси симметрии в данном случае будут базами для построения проекций модели. Построение начинают, как правило, с основания модели. Предварительно проанализировав ее форму, строят последовательно, по частям на каждой проекции. Построение выполняют тонкими линиями остро заточенным твердым карандашом (Т— 2Т) без нажима, чтобы можно было легко вносить исправления. Выполнив построение до конца, его проверяют, обводят более мягким карандашом (ТМ—М) и проставляют размеры.

Видимые контуры предметов и их граней на чертежах выполняются сплошной толстой основной линией. Необходимые невидимые части предмета выполняют при помощи штриховых линий. В случае, если изображаемый предмет имеет постоянные или закономерно изменяющиеся поперечные сечения, выполняется в требуемом масштабе и не помещается на поле чертежа заданного формата, его можно показать с разрывами.

Видимые контуры предметов и их граней на чертежах выполняются сплошной толстой основной линией. Необходимые невидимые части предмета выполняют при помощи штриховых линий. В случае, если изображаемый предмет имеет постоянные или закономерно изменяющиеся поперечные сечения, выполняется в требуемом масштабе и не помещается на поле чертежа заданного формата, его можно показать с разрывами.

Правила построения изображений на чертежах и оформления чертежей приведены и регламентируются комплексом стандартов «Единой системы конструкторской документации» (ЕСКД).

Изображение на чертежах может быть выполнено различными способами.

Например, с помощью прямоугольного (ортогонального) проецирования, аксонометрических проекций, линейной перспективы. При выполнении машиностроительных чертежей в инженерной графике чертежи выполняют по методу прямоугольного проецирования. Правила изображения предметов, в данном случае изделий, сооружений или соответствующих составных элементов на чертежах установлены ГОСТ 2.305—2008.

При построении изображений предметов методом прямоугольного проецирования предмет располагают между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекции. За основные плоскости проекций принимают шесть граней куба, внутри которого располагается изображаемый предмет. Грани 1,2 и 3 соответствуют фронтальной, горизонтальной и профильной плоскостям проекций. Грани куба с полученными на них изображениями совмещают с плоскостью чертежа. При этом грань 6 можно расположить и рядом с гранью 4.

Изображение на фронтальной плоскости проекций (на грани 1) считается главным. Предмет располагают относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение давало наиболее полное представление о форме и размерах предмета, несло наибольшую информацию о нем. Это изображение называют главным.

В зависимости от своего содержания изображения предметов разделяют на виды, разрезы, сечения.

3. Построение видов на чертеже

Изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета называют видом.

По содержанию и характеру выполнения виды разделяются на

— основные,

— дополнительные и

— местные.

ГОСТ 2.305—2008 устанавливает следующее название основных видов, получаемых на основных плоскостях проекций (см. рисунок выше): 7 — вид спереди (главный вид); 2 — вид сверху; 3 — вид слева;4 — вид справа; 5 — вид снизу; б — вид сзади. В практике более широко применяются три вида: вид спереди, вид сверху и вид слева.

Основные виды обычно располагаются в проекционной связи между собой.

В этом случае название видов на чертеже надписывать не нужно.

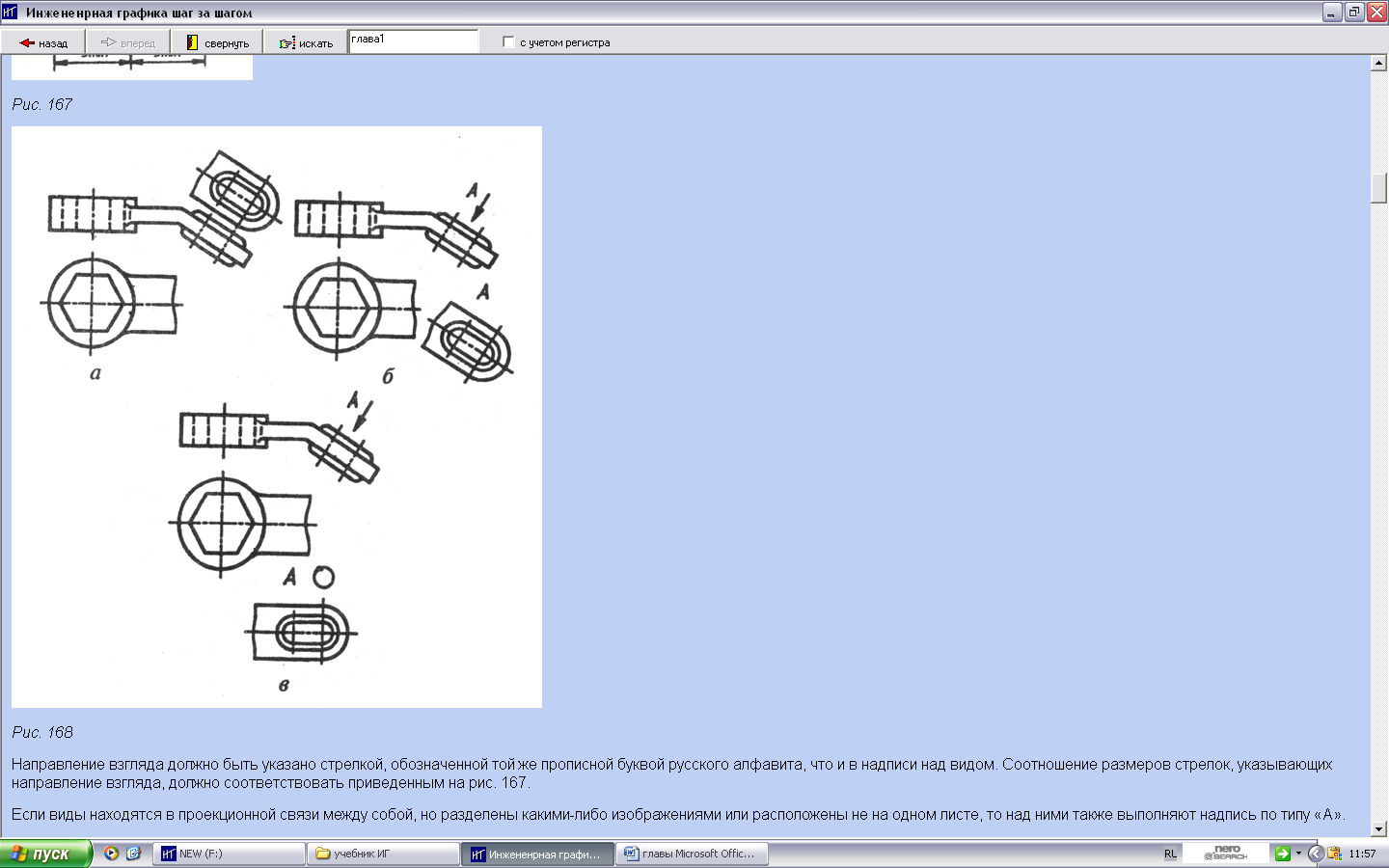

Если какой-либо вид смещен относительно главного изображения, проекционная связь его с главным видом нарушена, то над этим видом выполняют надпись по типу «А».

Если какой-либо вид смещен относительно главного изображения, проекционная связь его с главным видом нарушена, то над этим видом выполняют надпись по типу «А».

Направление взгляда должно быть указано стрелкой, обозначенной той же прописной буквой русского алфавита, что и в надписи над видом.

Направление взгляда должно быть указано стрелкой, обозначенной той же прописной буквой русского алфавита, что и в надписи над видом.

Соотношение размеров стрелок, указывающих направление взгляда, должно соответствовать приведенным на рисунке слева.

Соотношение размеров стрелок, указывающих направление взгляда, должно соответствовать приведенным на рисунке слева.

Если виды находятся в проекционной связи между собой, но разделены какими-либо изображениями или расположены не на одном листе, то над ними также выполняют надпись по типу «А».

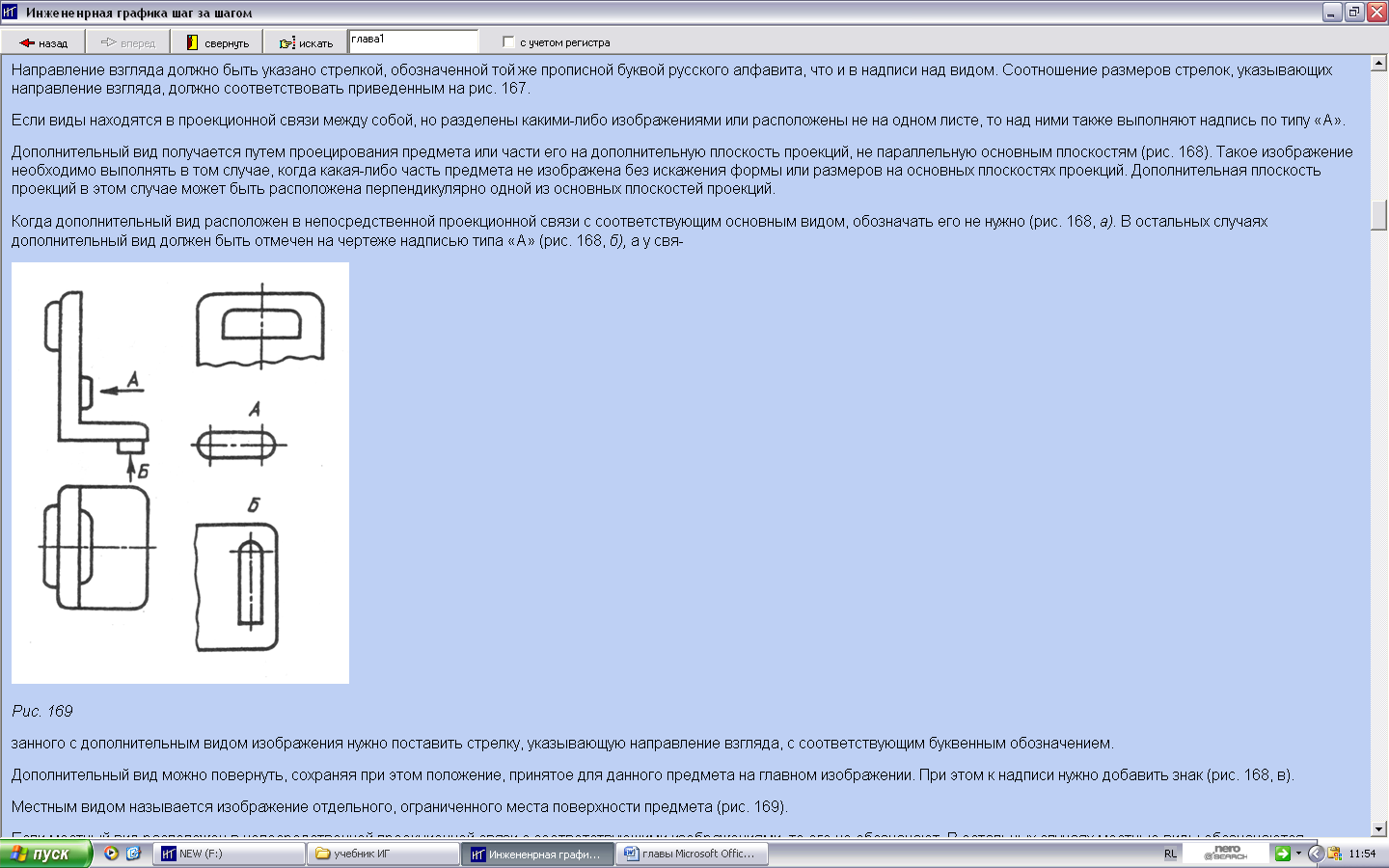

Дополнительный вид получается путем проецирования предмета или части его на дополнительную плоскость проекций, не параллельную основным плоскостям. Такое изображение необходимо выполнять в том случае, когда какая-либо часть предмета не изображена без искажения формы или размеров на основных плоскостях проекций. Дополнительная плоскость проекций в этом случае может быть расположена перпендикулярно одной из основных плоскостей проекций.

Когда дополнительный вид расположен в непосредственной проекционной связи с соответствующим основным видом, обозначать его не нужно. В остальных случаях дополнительный вид должен быть отмечен на чертеже надписью типа «А», а у связанного с дополнительным видом изображения нужно поставить стрелку, указывающую направление взгляда, с соответствующим буквенным обозначением.

Когда дополнительный вид расположен в непосредственной проекционной связи с соответствующим основным видом, обозначать его не нужно. В остальных случаях дополнительный вид должен быть отмечен на чертеже надписью типа «А», а у связанного с дополнительным видом изображения нужно поставить стрелку, указывающую направление взгляда, с соответствующим буквенным обозначением.

Дополнительный вид можно повернуть, сохраняя при этом положение, принятое для данного предмета на главном изображении. При этом к надписи нужно добавить знак .

Местным видом называется изображение отдельного, ограниченного места поверхности предмета (рисунок справа).

Если местный вид расположен в непосредственной проекционной связи с соответствующими изображениями, то его не обозначают. В остальных случаях местные виды обозначаются подобно видам дополнительным, местный вид может быть ограничен линией обрыва («Б» на рисунке выше).

4. Выполнение разрезов на чертеже

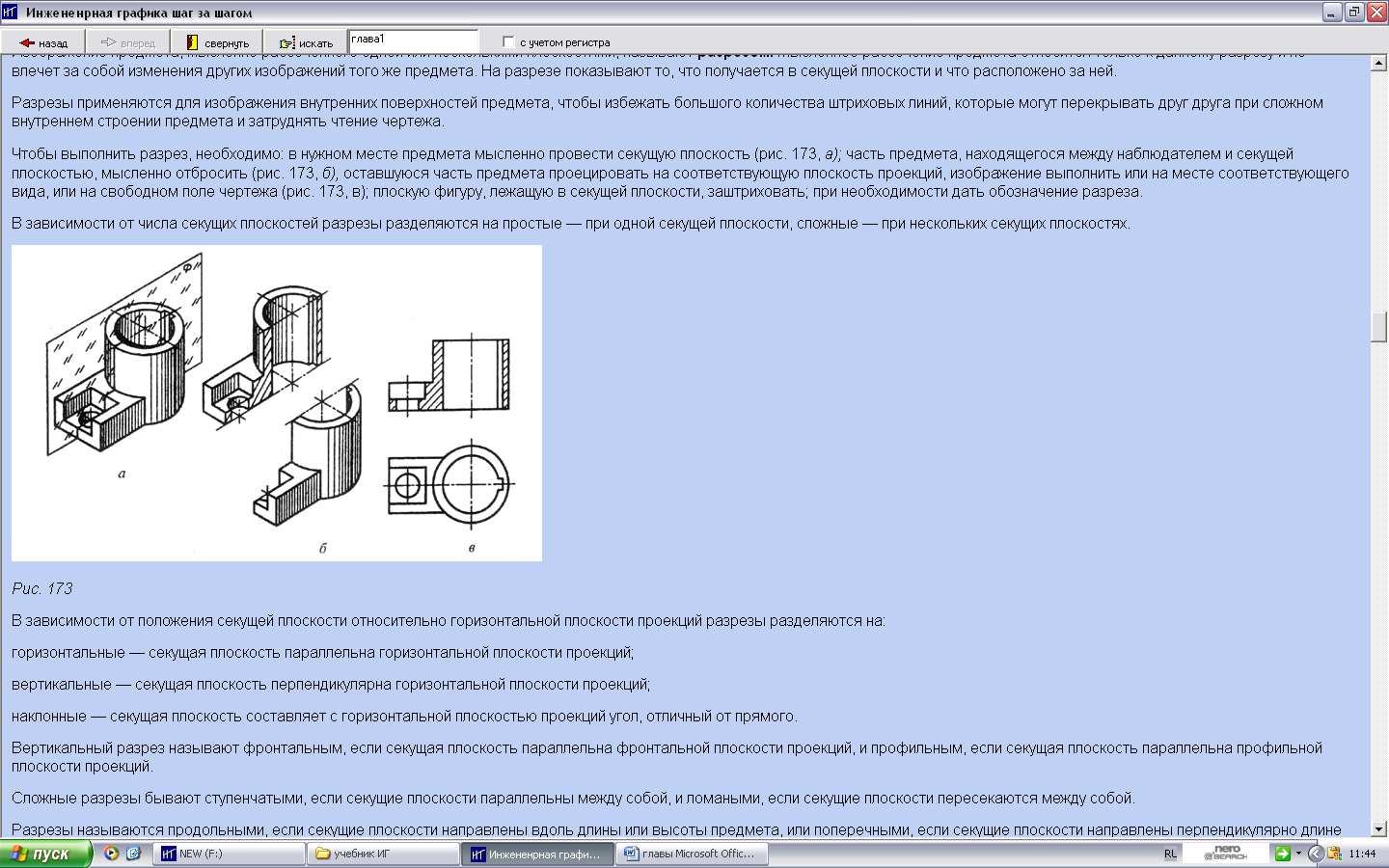

Изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями, называют разрезом. Мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета. На разрезе показывают то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней.

Разрезы применяются для изображения внутренних поверхностей предмета, чтобы избежать большого количества штриховых линий, которые могут перекрывать друг друга при сложном внутреннем строении предмета и затруднять чтение чертежа.

Чтобы выполнить разрез, необходимо: в нужном месте предмета мысленно провести секущую плоскость; часть предмета, находящегося между наблюдателем и секущей плоскостью, мысленно отбросить, оставшуюся часть предмета проецировать на соответствующую плоскость проекций, изображение выполнить или на месте соответствующего вида, или на свободном поле чертежа; плоскую фигуру, лежащую в секущей плоскости, заштриховать; при необходимости дать обозначение разреза.

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на

— простые — при одной секущей плоскости,

— сложные — при нескольких секущих плоскостях.

В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций разрезы разделяются на:

— горизонтальные — секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций;

— вертикальные — секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций; наклонные — секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого.

Вертикальный разрез называют фронтальным, если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций, и профильным, если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций.

Сложные разрезы бывают ступенчатыми, если секущие плоскости параллельны между собой, и ломаными, если секущие плоскости пересекаются между собой.

Разрезы называются продольными, если секущие плоскости направлены вдоль длины или высоты предмета, или поперечными, если секущие плоскости направлены перпендикулярно длине или высоте предмета.

Местные разрезы служат для выявления внутреннего строения предмета в отдельном ограниченном месте. Местный разрез выделяется на виде сплошной волнистой тонкой линией.

Местные разрезы служат для выявления внутреннего строения предмета в отдельном ограниченном месте. Местный разрез выделяется на виде сплошной волнистой тонкой линией.

Правилами предусмотрено обозначение разрезов. Положение секущей плоскости указывают разомкнутой линией сечения. Начальные и конечные штрихи линии сечения не должны пересекать контур соответствующего изображения. На начальном и конечном штрихах нужно ставить стрелки, указывающие направление взгляда. Стрелки должны наноситься на расстоянии 2...3 мм от внешнего конца штриха. При сложном разрезе штрихи разомкнутой линии сечения проводят также у перегибов линии сечения.

Около стрелок, указывающих направление взгляда с внешней стороны угла, образованного стрелкой и штрихом линии сечения, на горизонтальной строке наносят прописные буквы русского алфавита. Буквенные обозначения присваиваются в алфавитном порядке без повторений и без пропусков, за исключением букв И, О, X, Ъ, Ы, Ь.

Сам разрез должен быть отмечен надписью по типу «А — А» (всегда двумя буквами, через тире).

Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета, а разрез выполнен на месте соответствующего вида в проекционной связи и не разделен каким-либо другим изображением, то для горизонтальных, вертикальных и профильных разрезов отмечать положение секущей плоскости не нужно и разрез надписью не сопровождать. На рисунке на стр. 107 фронтальный разрез не обозначен.

Простые наклонные разрезы и сложные разрезы обозначают всегда.

Рассмотрим характерные примеры построения и обозначения разрезов на чертежах.

На рисунке справа выполнен горизонтальный разрез «А — А» на месте вида сверху. Плоская фигура, лежащая в секущей плоскости,— фигура сечения — заштрихована, а видимые поверхности, расположенные под секущей плоскостью, ограничены контурными линиями и не заштрихованы.

На рисунке справа выполнен горизонтальный разрез «А — А» на месте вида сверху. Плоская фигура, лежащая в секущей плоскости,— фигура сечения — заштрихована, а видимые поверхности, расположенные под секущей плоскостью, ограничены контурными линиями и не заштрихованы.

На рисунке слева выполнен профильный разрез на месте вида слева в проекционной связи с главным видом. Секущая плоскость

На рисунке слева выполнен профильный разрез на месте вида слева в проекционной связи с главным видом. Секущая плоскость  является профильной плоскостью симметрии предмета, поэтому разрез не обозначается.

является профильной плоскостью симметрии предмета, поэтому разрез не обозначается.

На рисунке внизу справа выполнен вертикальный разрез «А — А», полученный секущей плоскостью, не параллельной ни фронтальной, ни профильной плоскостям проекций. Такие разрезы можно строить в соответствии с направлением, указанным стрелками, или располагать в любом удобном месте чертежа, а также с поворотом до положения, соответствующего принятому для данного предмета на главном изображении. В этом случае в обозначение разреза добавляется знак O.

Наклонный разрез выполнен на рисунке, приведенном ниже. Его можно вычерчивать в проекционной связи в соответствии с направлением, указанным стрелками, или располагать в любом месте чертежа (на рисунке справа приведены оба варианта расположения разреза).

На этом же рисунке на главном виде выполнен местный разрез, показывающий сквозные цилиндрические отверстия на основании детали.

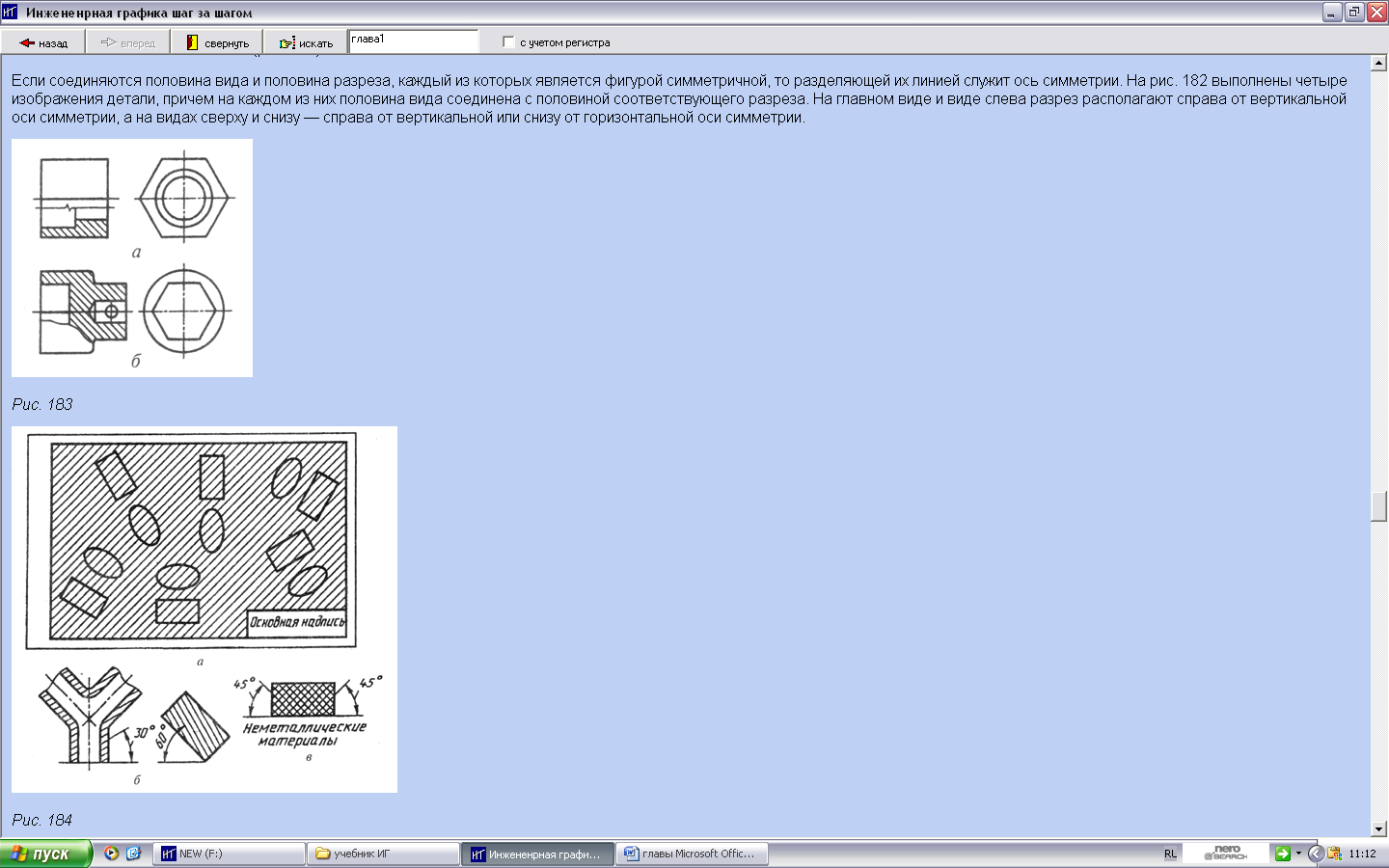

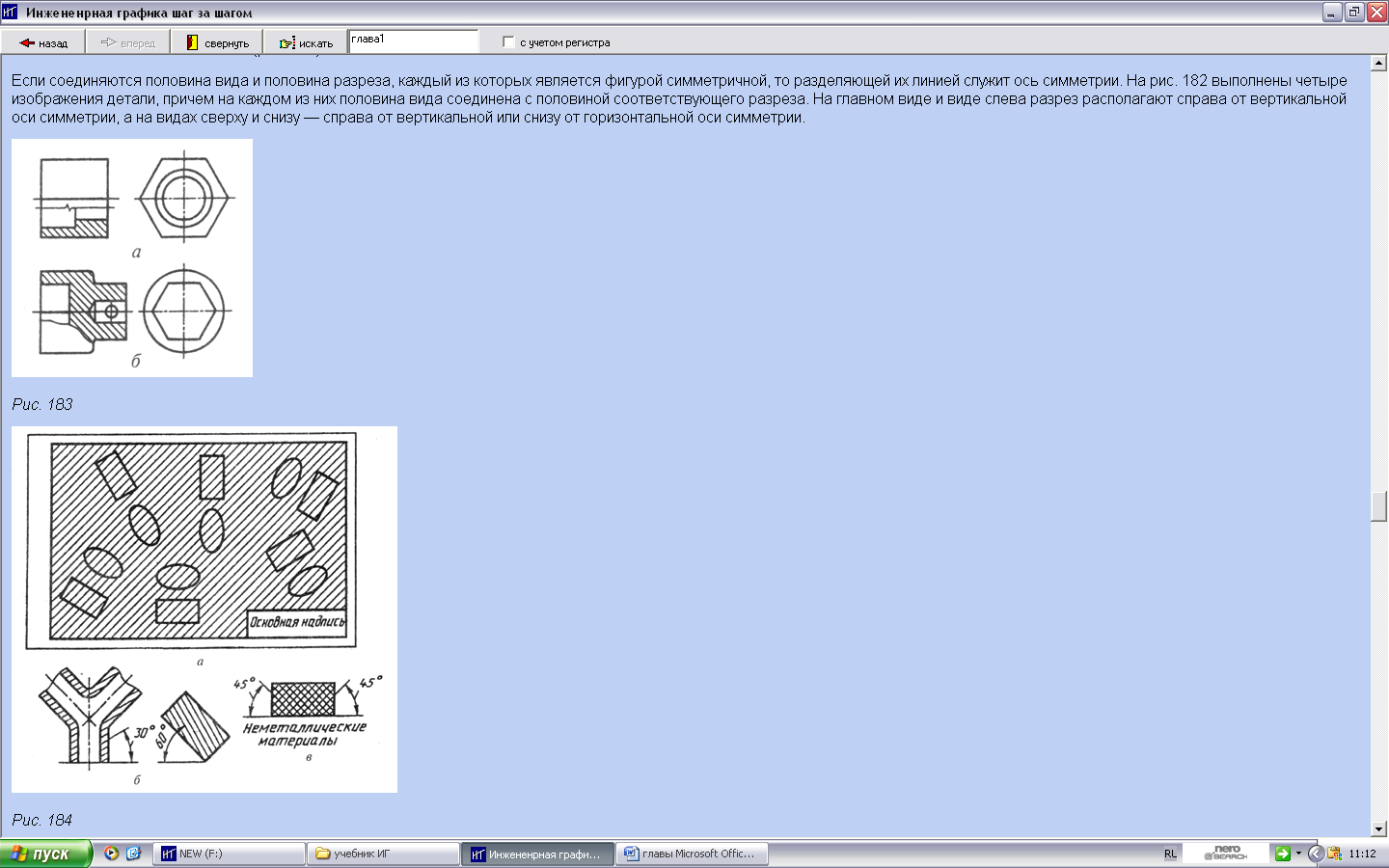

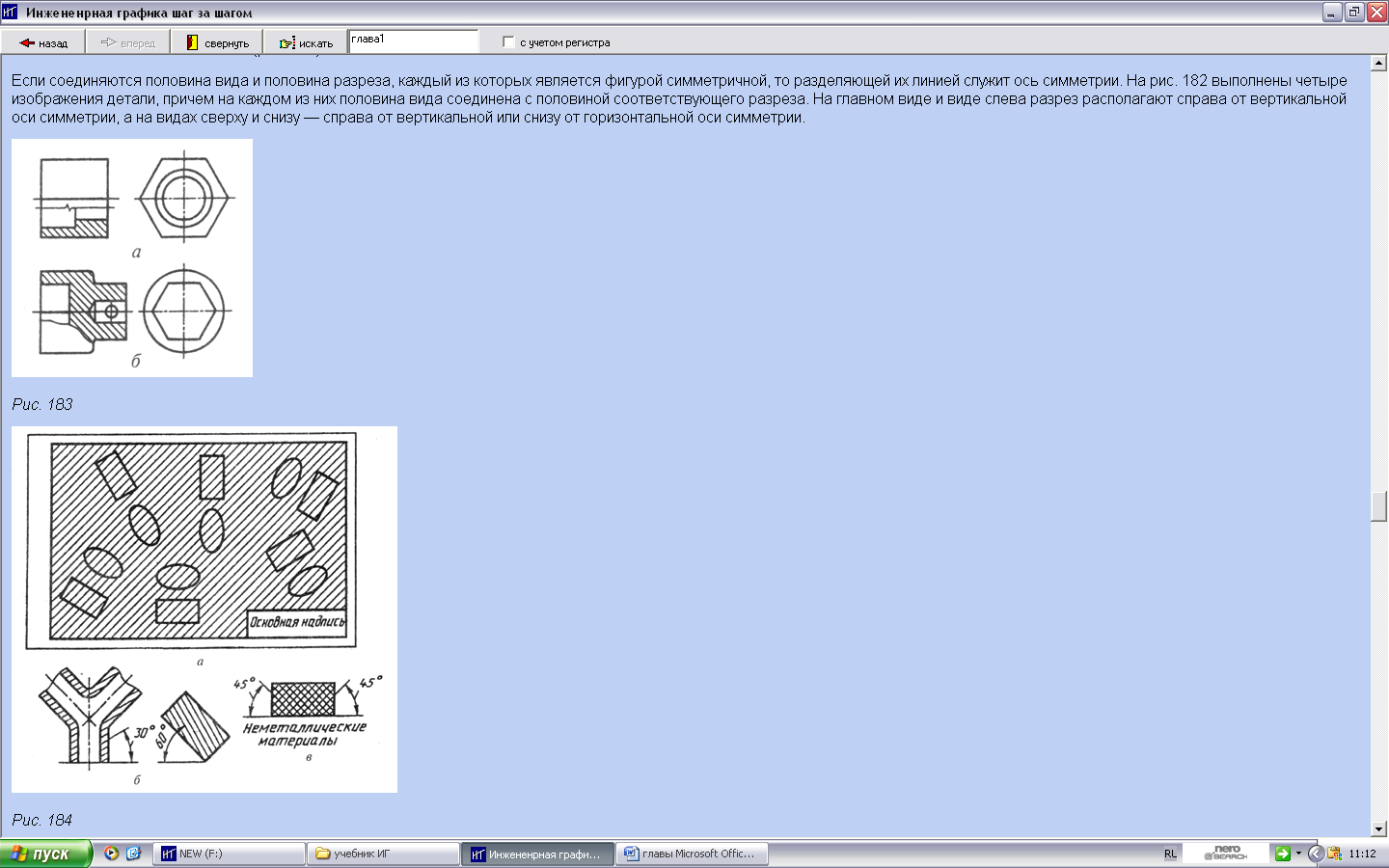

Штриховка фигуры сечения, входящей в разрез, должна выполняться согласно ГОСТ 2.306—68. Цветные, черные металлы и их сплавы обозначают в сечении штриховкой сплошными тонкими линиями толщиной от S/3 до S/2, которые проводят параллельно между собой под углом 45° к линиям рамки чертежа. Линии штриховки можно наносить с наклоном влево или вправо, но в одну и ту же сторону на всех изображениях одной и той же детали. Если линии штриховки проведены под углом 45° к линиям рамки чертежа, то можно располагать линии штриховки под углом 30° или 60°. Расстояние между параллельными линиями штриховки выбирают в пределах от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку.

Штриховка фигуры сечения, входящей в разрез, должна выполняться согласно ГОСТ 2.306—68. Цветные, черные металлы и их сплавы обозначают в сечении штриховкой сплошными тонкими линиями толщиной от S/3 до S/2, которые проводят параллельно между собой под углом 45° к линиям рамки чертежа. Линии штриховки можно наносить с наклоном влево или вправо, но в одну и ту же сторону на всех изображениях одной и той же детали. Если линии штриховки проведены под углом 45° к линиям рамки чертежа, то можно располагать линии штриховки под углом 30° или 60°. Расстояние между параллельными линиями штриховки выбирают в пределах от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку.

Неметаллические материалы (пластмассы, резина и др.) обозначаются штриховкой пересекающимися взаимно перпендикулярными линиями (штриховка «в клетку»), наклонными под углом 45° к линиям рамки.

5. Выполнение сечений на чертеже

Изображение фигуры, получаемой при мысленном рассечении одной или несколькими плоскостями, при условии показа на чертеже только того, что попало в секущую плоскость, называется сечением. Сечение отличается от разреза тем, что на нем изображают только то, что непосредственно попадает в секущую плоскость. Сечение, как и разрез,— изображение условное, так как фигура сечения отдельно от предмета не существует: ее мысленно отрывают и изображают на свободном поле чертежа. Сечения входят в состав разреза и существуют как самостоятельные изображения.

Изображение фигуры, получаемой при мысленном рассечении одной или несколькими плоскостями, при условии показа на чертеже только того, что попало в секущую плоскость, называется сечением. Сечение отличается от разреза тем, что на нем изображают только то, что непосредственно попадает в секущую плоскость. Сечение, как и разрез,— изображение условное, так как фигура сечения отдельно от предмета не существует: ее мысленно отрывают и изображают на свободном поле чертежа. Сечения входят в состав разреза и существуют как самостоятельные изображения.

Сечения, не входящие в состав разреза, разделяют на:

— вынесенные (рисунок справа) и

—  наложенные (рисунок слева).

наложенные (рисунок слева).

Предпочтение следует отдать сечениям вынесенным, которые можно располагать в разрезе между частями одного и того же изображения.

Предпочтение следует отдать сечениям вынесенным, которые можно располагать в разрезе между частями одного и того же изображения.

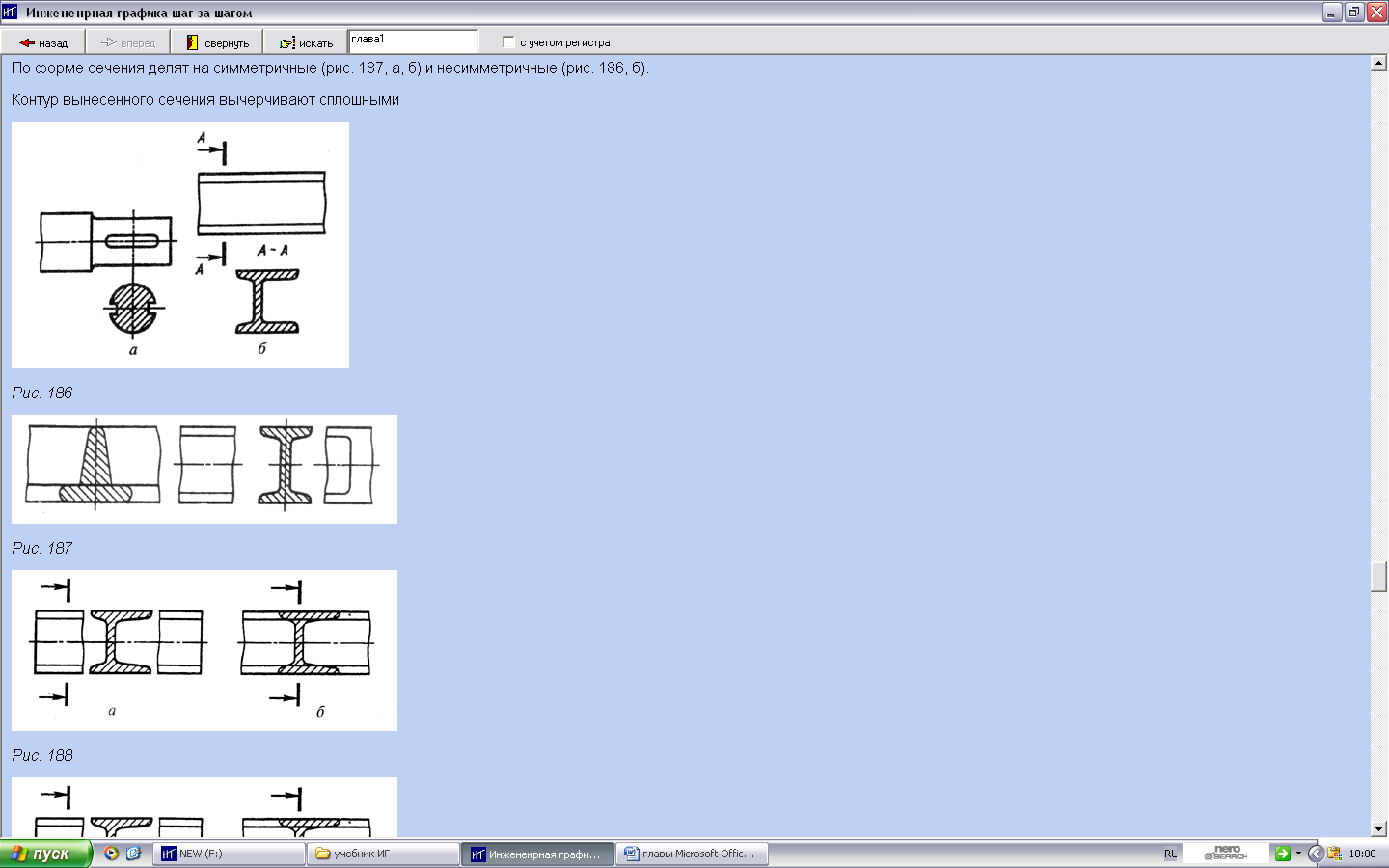

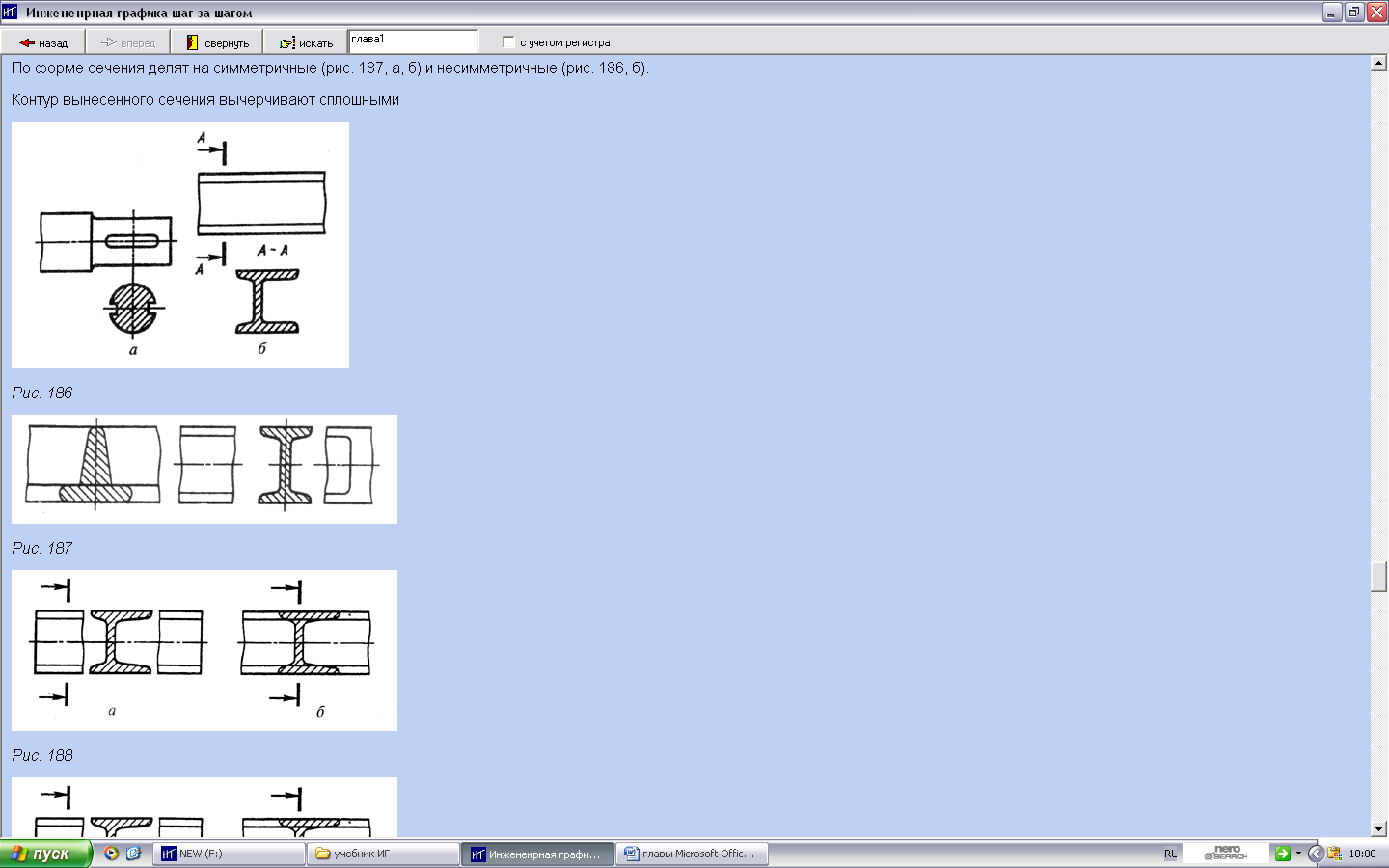

По форме сечения делят на:

— симметричные

— и несимметричные.

Контур вынесенного сечения вычерчивают сплошными основными линиями, а наложенного — сплошными тонкими, причем контур основного изображения в месте расположения наложенного сечения не прерывают.

Обозначение сечений в общем случае аналогично обозначению разрезов, т. е. положение секущей плоскости отображают линии сечения, на которых наносят стрелки, дающие направление взгляда и обозначаемые одинаковыми прописными буквами русского алфавита. Над сечением в этом случае выполняют надпись по типу «А — А».

Обозначение сечений в общем случае аналогично обозначению разрезов, т. е. положение секущей плоскости отображают линии сечения, на которых наносят стрелки, дающие направление взгляда и обозначаемые одинаковыми прописными буквами русского алфавита. Над сечением в этом случае выполняют надпись по типу «А — А».

Для несимметричных наложенных сечений или выполненных в разрыве основного изображения, линию сечения со стрелками  проводят, но буквами не обозначают. Наложенное симметричное сечение, симметричное сечение, выполненное в разрыве основного изображения, вынесенное симметричное сечение, выполненное по следу секущей плоскости, оформляют без нанесения линии сечения.

проводят, но буквами не обозначают. Наложенное симметричное сечение, симметричное сечение, выполненное в разрыве основного изображения, вынесенное симметричное сечение, выполненное по следу секущей плоскости, оформляют без нанесения линии сечения.

Если секущая плоскость проходит через ось поверхности вращения, ограничивающей отверстие или углубление, то контур отверстия или углубления вычерчивают полностью.

Если секущая плоскость проходит через сквозное некруглое отверстие и сечение получается состоящим из отдельных самостоятельных частей, то следует применять разрезы.

Вопросы для самоконтроля

1. Каким методом строятся изображения на чертеже?

2. Какое изображение предмета называется видом?

3. Перечислите основные виды. Главный вид.

4. Что такое простой разрез?

5. Как обозначаются разрезы?

6. В каких случаях не обозначаются простые разрезы?

7. Назовите известные вам виды сечений.

8. Что называется сечением?

9. Как обозначаются сечения?

10. Перечислите условности, учитываемые при выполнении сечений.

11. Как выполняется штриховка в разрезах и сечениях?

Изображение, виды, разрезы, сечения.

Изображение, виды, разрезы, сечения – определения, назначения, правила расположения.

При изучении темы необходимо рассмотреть такие изображения технического черчения, как виды, разрезы, сечения, а затем выполнить упражнения для закрепления материала:

1) по заданным моделям деталей первой и второй сложности или их наглядным изображениям построить чертежи в составе трех видов;

2) заменить на чертеже один из заданных видов сложным ступенчатым разрезом;

3) по заданному наглядному изображению и виду выполнить необходимые сечения.

Построение третьей проекции по двум данным

Построение чертежа модели может проходить по-разному. Чертеж может выполняться по модели с натуры, по наглядному (аксонометрическому) изображению или по двум заданным проекциям, когда надо построить третью. Двумя заданными проекциями могут быть: фронтальная и горизонтальная, фронтальная и профильная. И в том, и в другом случае построение выполняется аналогично.

На рисунке по заданным фронтальной и горизонтальной проекциям построена профильная. Построение выполнено методом прямоугольного (ортогонального) проецирования, т.е. все три изображения (проекции) построены без нарушения проекционной связи, но оси координат и линии проекционной связи на чертеже отсутствуют. Чтобы при построении изображений не нарушалась проекционная связь, необходимо прикладывать рейсшину или треугольник в направлении соответствующей проекционной связи одновременно к двум проекциям, на которых в данный момент проводят построение.

По двум заданным проекциям, в данном случае фронтальной и горизонтальной, строится профильная методом переноса размеров по высоте с фронтальной проекции, а по ширине — с горизонтальной проекции. Для этого сначала определяют место положения профильного габаритного прямоугольника, проводят ось симметрии и выполняют построения в следующем порядке. Размер а с фронтальной проекции (высота модели) и размер г с горизонтальной проекции (ширина модели) используют при построении габаритного прямоугольника. Основание модели представляет собой параллелепипед шириной г (уже построенной) и высотой в, которую строят на профильной проекции, взяв с фронтальной. Для этого к фронтальной проекции по высоте в прикладывают рейсшину, а на профильной проводят тонкую горизонтальную линию в пределах габаритного прямоугольника. Нижнее основание модели на профильной проекции построено.

На основании модели стоит четырехугольная призма с двумя наклонными гранями. Ее верхнее основание расположено на высоте а от нижнего основания модели и уже построено как высота габаритного прямоугольника. Остается построить ширину верхнего и нижнего оснований. По размеру они одинаковые и равны размеру д, который берется на горизонтальной проекции. Для этого на горизонтальной проекции измеряют половину расстояния д от оси симметрии и откладывают его от оси симметрии в обе стороны на профильной проекции. Через построенные точки проводят две вертикальные линии, ограничивающие изображение этой призмы. Призма, стоящая на основании модели, построена

Модель имеет две прорези: слева и справа. На фронтальной проекции они изображены линиями невидимого контура, а на горизонтальной — контурной линией. Для их построения на горизонтальной проекции от осевой линии измеряют половину расстояния е и соответственно откладывают на нижнем основании профильной проекции модели. От построенных точек вверх проводят параллельные оси симметрии две тонкие линии. Они ограничат расстояние по ширине прорези. Ее высоту (расстояние б) строят по фронтальной проекции, для чего к верхней точке расстояния б прикладывают рейсшину и на этой высоте на профильной проекции проводят тонкую горизонтальную линию, ограничивающую прорезь сверху.

Резьбы.

При изучении темы следует уяснить назначение резьбы, принцип ее выполнения, обозначение резьбы на чертежах.

Общие сведения

Резьбой называется поверхность, образованная при винтовом движении плоского контура по цилиндрической или конической поверхности. При этом образуется винтовой выступ соответствующего профиля, ограниченный винтовыми и цилиндрическими или коническими поверхностями.

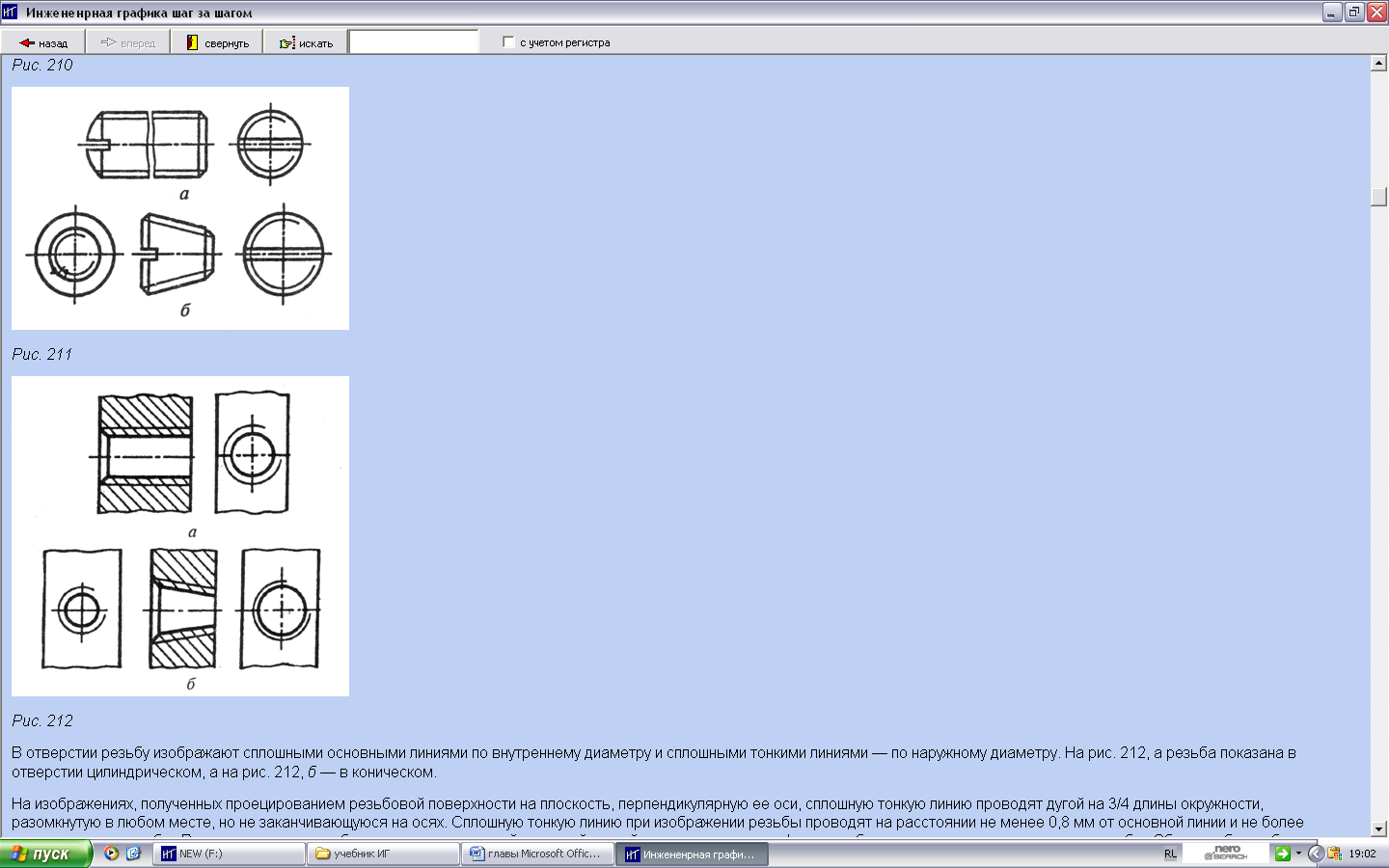

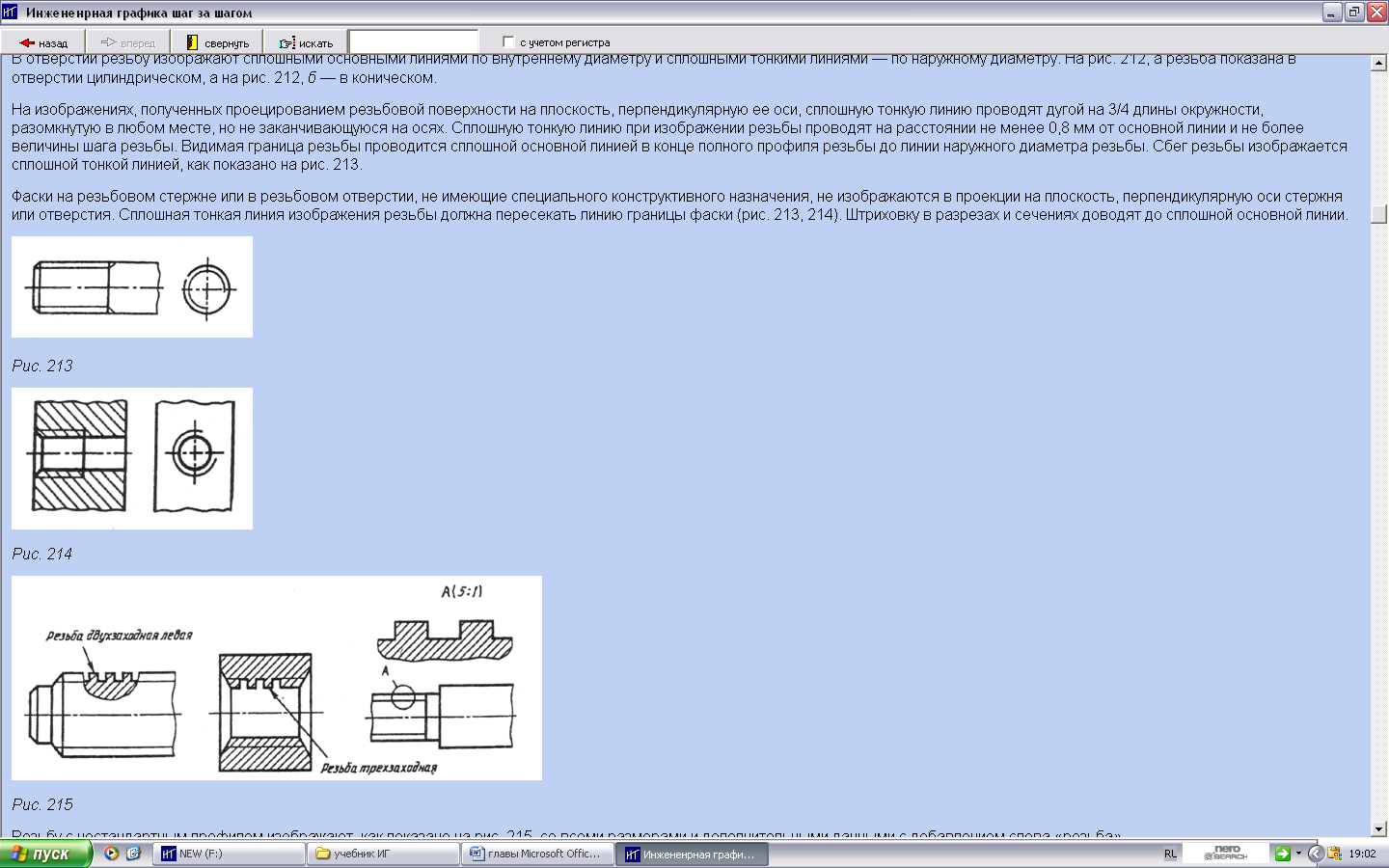

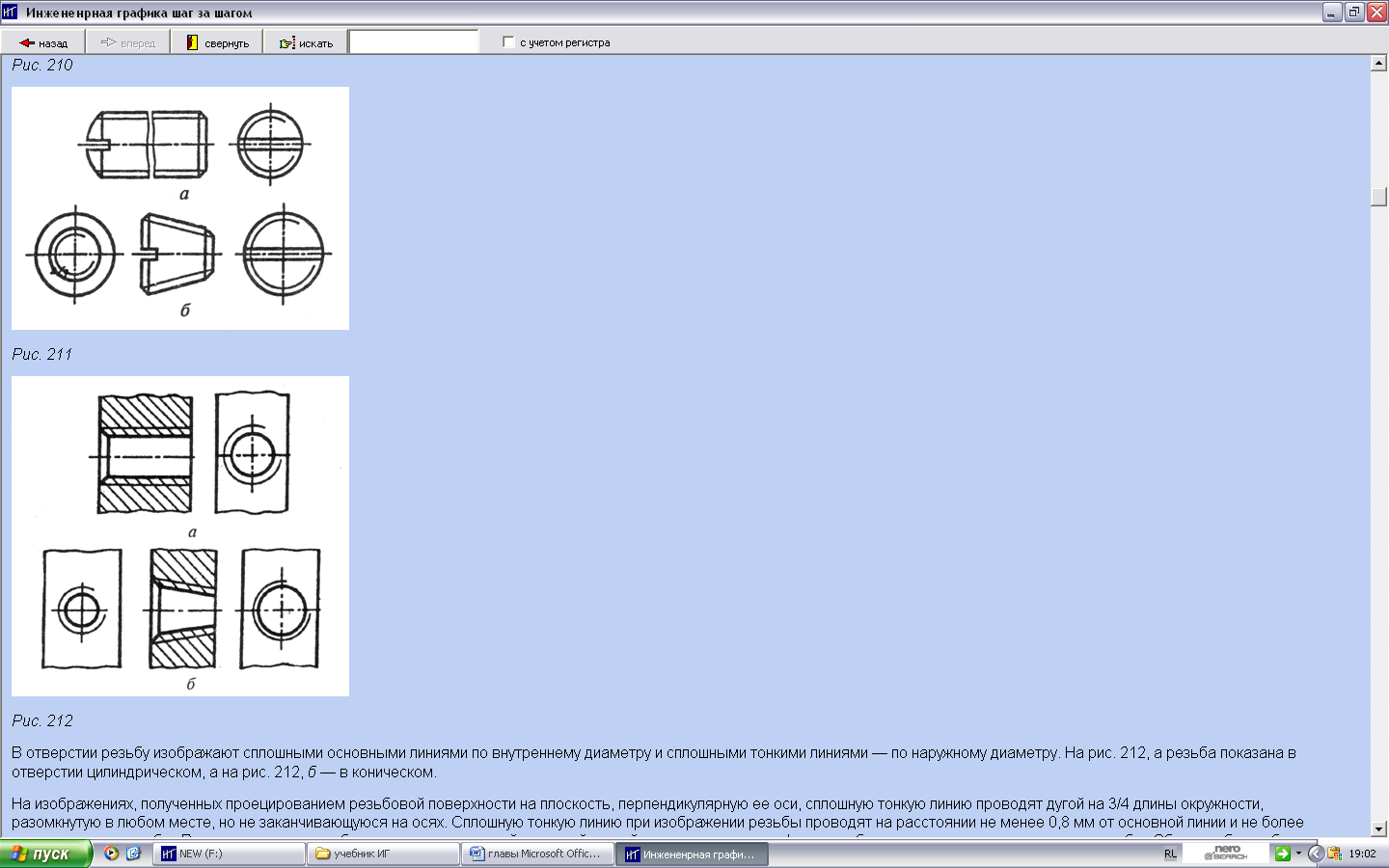

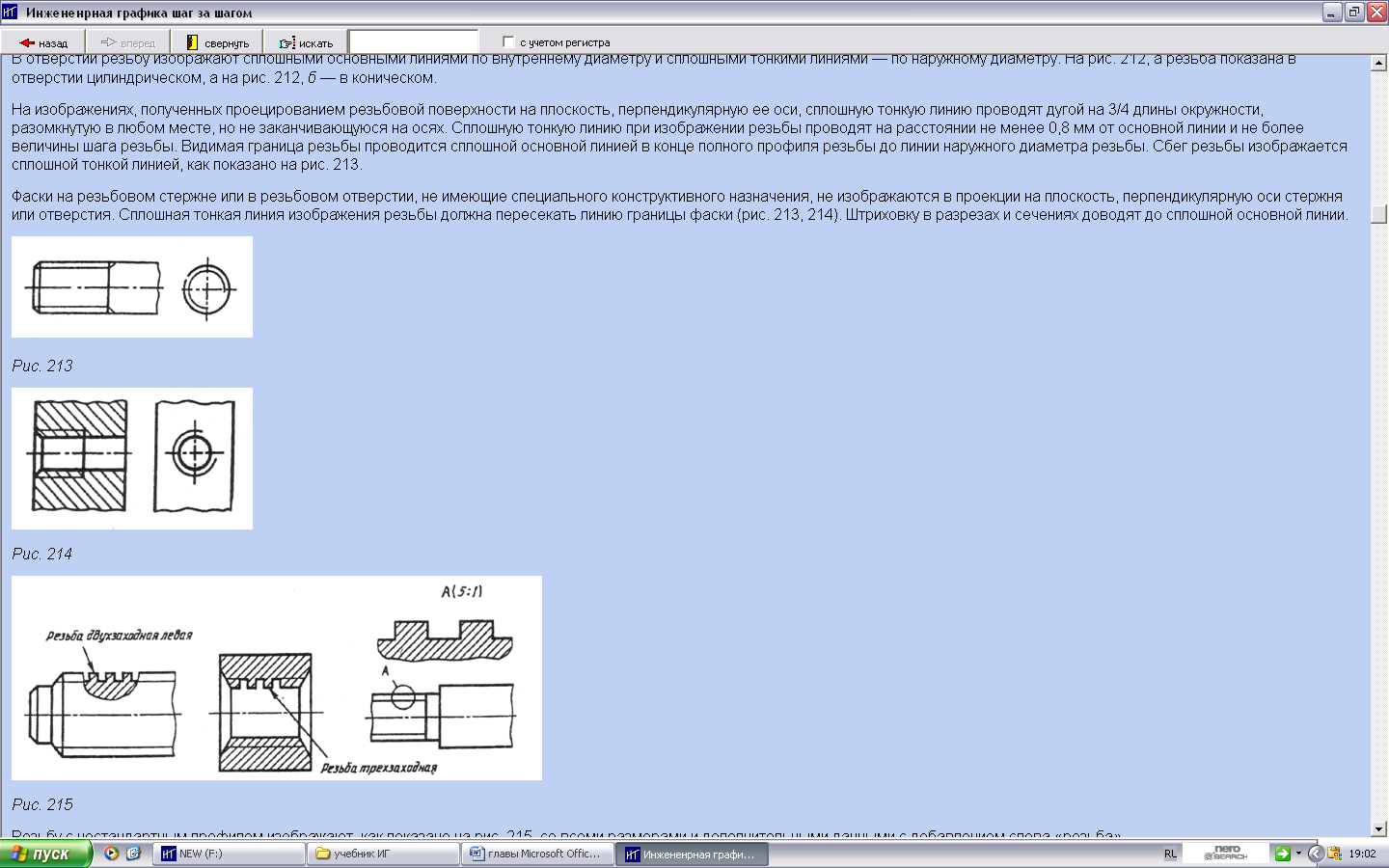

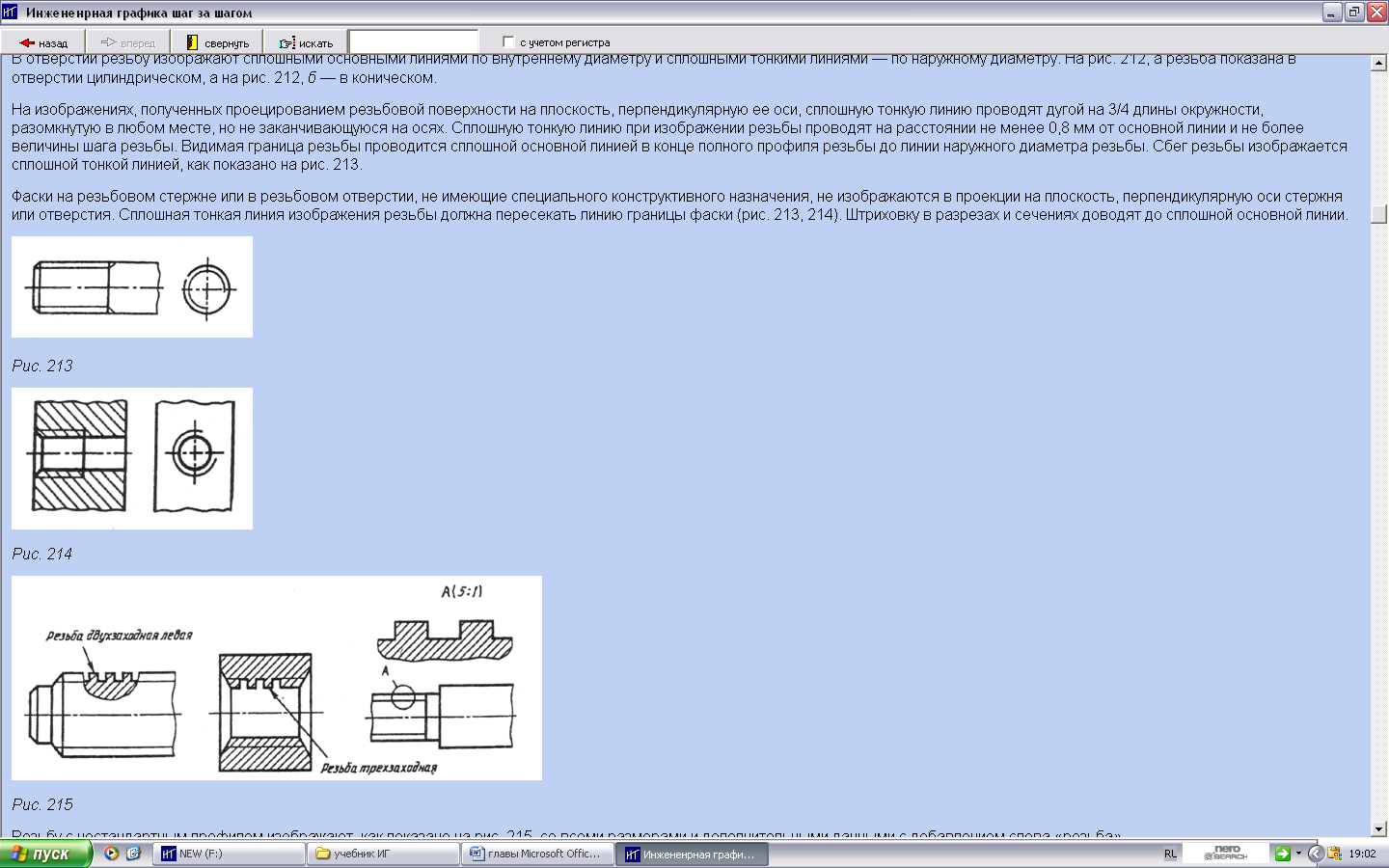

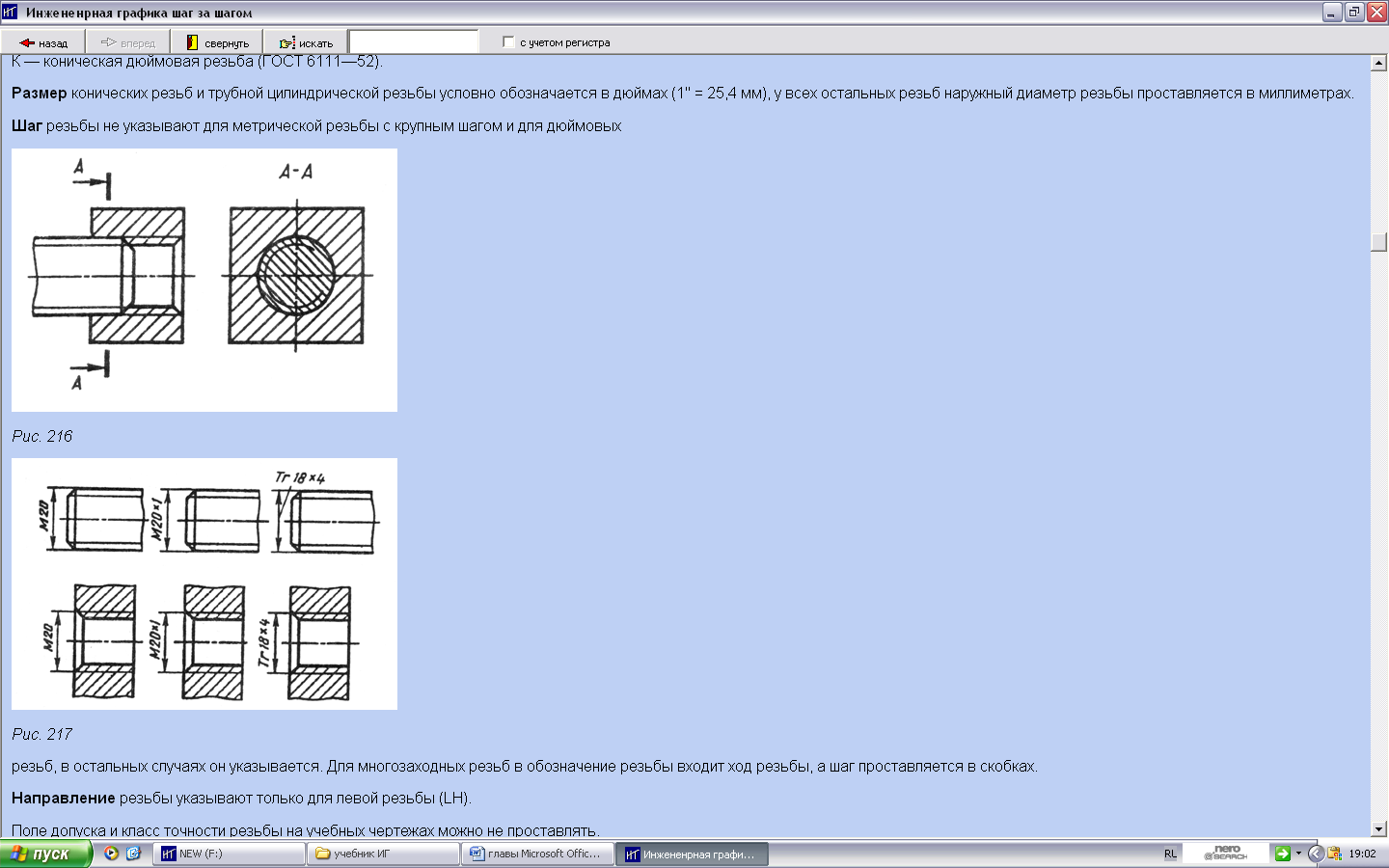

Резьбы классифицируются по форме поверхности, на которой она нарезана (цилиндрические, конические), по расположению резьбы на поверхности стержня или отверстия (наружные, внутренние), по форме профиля (треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, круглая), назначению (крепежные, крепежно-уплотнительные, ходовые, специальные и др.), направлению винтовой поверхности (левые и правые) и по числу заходов (однозаходные и многозаходные).

Все резьбы делятся на две группы: стандартные и нестандартные; у стандартных резьб все их параметры определяются стандартами.

Основные параметры резьбы определены ГОСТ 11708—82. Резьбу характеризуют три диаметра: наружный d ( D ), внутренний d 1 ( D 1 ) и средний d 2 ( D 2 ).

Диаметры наружной резьбы обозначают d , d 1 , d 2 , а внутренней резьбы в отверстии — D , D 1 и D 2 .