Примеры диалектических противоречий

Департамент здравоохранения г. Севастополя

Севастопольское государственное образовательное бюджетное учреждение профессионального образования

"Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной "

Доклад

по дисциплине: философия

на тему: Диалектика . Закон отрицания отрицания

для специальности : 34.02.01. " Сестринское дело"

Выполнила студентка группы 9-25Ц

Хананова Юлия Юрьевна

Проверил

Бунецкий Леонид Леонидович

Севастополь

2020

Оглавление

1.Оглавление....................1.

2.Понятие диалектики.....................2-4.

3..Развитие диалектики....................4-5.

4. Принципы диалектики...................5-6.

5.Законы диалектики.....................6-7.

6.Примеры диалектических противоречий...................7.

7.Категории диалектики....................7-8.

8.Система категорий диалектики.................8-9.

9.Закон отрицания отрицания..............9-12.

10.Заключение ...................12.

11.Список использованной литературы..........................13.

Понятие диалектики

Диалектика – это такой способ понимания мира, при котором различные явления рассматриваются в многообразии их связей, взаимодействии противоположных сил, тенденций, в процессах изменения, развития.

По своему происхождению термин «диалектика» (греч. Dialektika – разговор, беседа, обмен мнениями, обсуждение) означает умение и искусство защищать или опровергать то или иное утверждение.

В этом значении его ввел в философию Сократ.

|

|

|

В современном понимании диалектика – это учение о наиболее общих законах развития природы, общества и познания и основанный на этом учении универсальный метод мышления и действия.

Исторические формы диалектики:

1.стихийная диалектика

2.идеалистическая диалектика

3.материалистическая диалектика

В древнегреческом обществе под диалектикой понимали ведение ученой беседы, искусство спора, в ходе которого путем столкновения противоположных мнений достигается истина. Так понимали диалектику элеаты, софисты, Сократ и другие античные мыслители.

Гераклит выдвинул идею об изменчивости, текучести бытия. Диалектика древнегреческих мыслителей была стихийной - она опиралась в основном на житейский опыт и отдельные наблюдения.

В классической немецкой философии (конец XVIII – сер. XIX вв.) сформировалась идеалистическая модель диалектики.

Гегель разра6отал диалектику как универсальную теорию и всеобщий метод познания. В системе Гегеля весь материальный и духовный мир был представлен в виде процесса — в беспрерывном движении, изменении, развитии в результате борьбы противоположностей.

|

|

|

В основу этого процесса было положено духовное начало — абсолютная идея.

В философии марксизма была создана материалистическая модель диалектики. В учении К. Маркса, Ф. Энгельса и их последователей подчеркивался материалистический характер развития, совершающегося в природе и обществе. Движение понимается как способ существования материи. В рамках марксистской философии возник вопрос о соотношении объективной и субъективной диалектики.

Объективная диалектика — это движение и развитие в самом материальном мире как едином взаимосвязанном целом. Она не зависит ни от сознания человека, ни от сознания человечества.

Субъективная диалектика (диалектическое мышление) — это движение и развитие мыслей, понятий, которые отражают в сознании объективную диалектику

Развитие диалектики

Развитие – это качественные, направленные, необратимые изменения системы.

Основные признаки развития.

1. Качественный характер изменений.

Развитие – это комплекс изменений в составе элементов и в структуре системы.

2. Необратимость.

Возникновение новых возможностей, не существовавших раньше.

3. Направленность.

Между качественными изменениями на уровне системы есть преемственность, которая определяет тенденцию в изменениях.

|

|

|

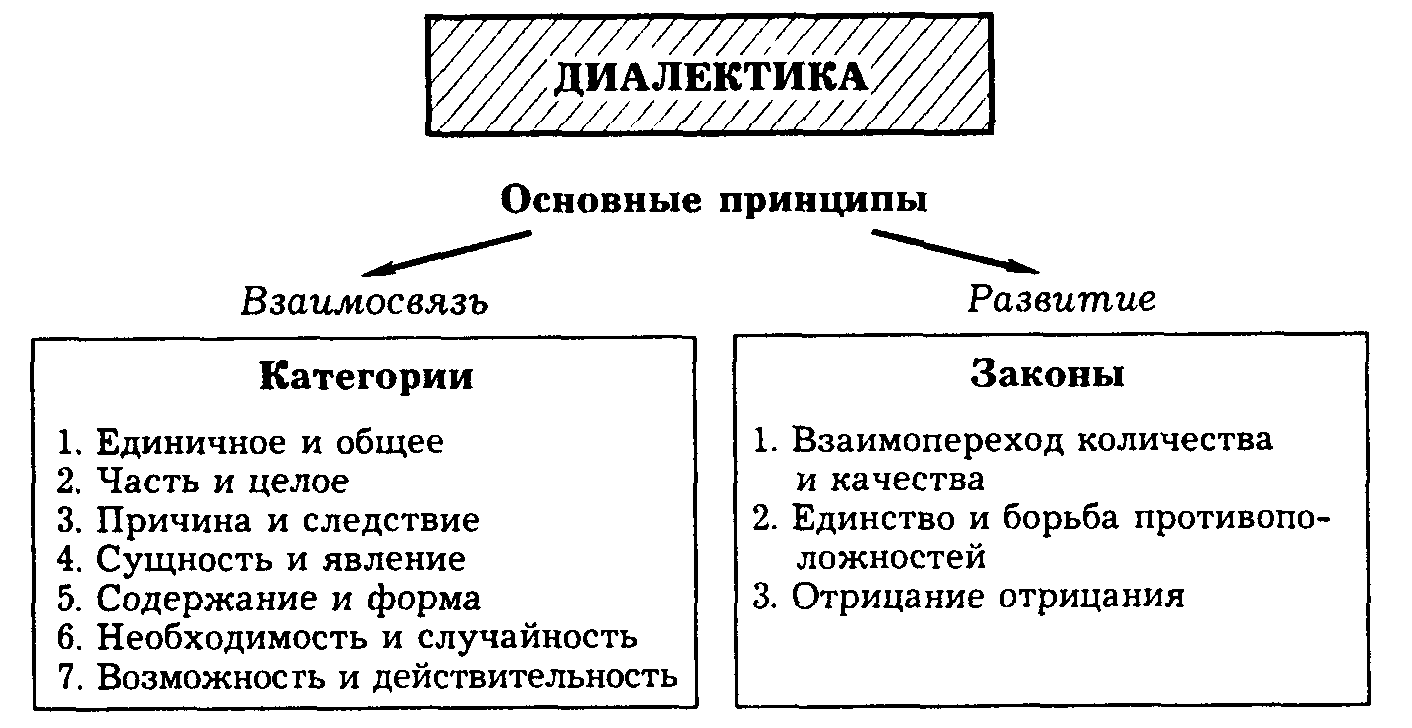

Диалектика как наука включает в себя основные принципы, законы, систему категорий.

Принципы диалектики – это ее основополагающие идеи, придающие философскому знанию качественную определенность, системность и целостность. Принципы диалектики в своей совокупности выступают как

универсальный метод мышления.

Принципы диалектики

1.Принцип всеобщей взаимосвязи

2.Принцип развития

3.Принцип противоречивости

4.Принцип детерминизма

Принцип всеобщей взаимосвязи Мир представлен как совокупность явлений, находящихся в самых разнообразных связях и отношениях друг с другом. Познание объектов действительности происходит на основе раскрытия их многообразных связей и отношений, в которых объекты проявляют свои существенные свойства.

Принцип развития

В мире нет ничего окончательно завершенного, все превращается во что-то другое, изменяется. Принцип предполагает анализ любых явлений с учетом того, как они возникли, какие этапы прошли в своем изменении, чем стали теперь, чем могут стать в будущем.

Состояние объекта в настоящем рассматривается как ступень в его развитии, связанная с предшествующими и заключающая в себе возможность дальнейшего развития.

|

|

|

Принцип противоречивости

Противоречия свойственны самой действительности. Среди многочисленных сторон, элементов, частей системы есть такие, которые имеют противоположные тенденции изменений. Как правило, это тенденции к устойчивости и к изменчивости. Такие компоненты системы называются противоположностями и составляют противоречие. Принцип противоречивости является отличительным для диалектики.

Принцип детерминизма

Данный принцип утверждает всеобщую обусловленность явлений действительности. Основным видом детерминации считается причинность. Причинность - это генетическая связь явлений, в которой одно явление (причина) при определенных условиях порождает другое (следствие). Всякое изменение или развитие имеет свою причину и следствие. Из того, что все в мире взаимосвязано и имеет свою причину следует возможность познания, объяснения и предсказания событий.

Законы диалектики

Закон – это объективная, необходимая, существенная, устойчивая и повторяющаяся связь между явлениями. Законы диалектики раскрывают подобные связи в процессе развития. Особенности законов диалектики: ➢всеобщность – они действуют во всех сферах действительности (в природе, обществе, мышлении, познании) ➢универсальность – отражают действительность в целом ➢действуют как законы-тенденции, определяя всеобщие источник, способ и направление изменений всякой саморазвивающейся системы

Примеры диалектических противоречий

В медицине. Воспаление является сложным и противоречивым процессом, который одновременно может быть не только патологическим, но и защитным, полезным для организма. При этом положительное влияние воспалительной реакции может превратиться в свою противоположность

Категории диалектики

Категории диалектики – это фундаментальные понятия, отражающие разнообразные, наиболее общие существенные стороны процесса развития. Категории диалектики имеют следующие особенности:

1. являются всеобщими, т.е. обозначают то, что имеет место у каждого явления

2. являются универсальными, т.е. их можно использовать во всех сферах бытия

3. отражая разные стороны бытия, в котором все взаимосвязано и нет абсолютно изолированных явлений, категории также взаимосвязаны (многие категории являются парными)

Система категорий диалектики

ЕДИНИЧНОЕ - характеризует существование отдельных предметов (вещей, явлений, процессов).

ОБЩЕЕ - указывает на наличие в каждом единичном того, что характерно и другим предметам, на их однотипность. Общее – это единое во многом.

ОСОБЕННОЕ – означает меру и способ объединения общего и единичного в одном явлении, отражает специфику в реализации общего, характерного для данного объекта.

СУЩНОСТЬ - отражает глубинные связи и отношения, присущие предметам. Это главное, основное, определяющее в предмете. ЯВЛЕНИЕ – это внешнее обнаружение сущности, форма ее проявления. Явление отражает внешние, чувственно воспринимаемые стороны предметов.

СОДЕРЖАНИЕ - это единство всех составных элементов объекта, его свойств, связей, внутренних процессов, противоречий и тенденций. ФОРМА - отражает способ выражения и существования содержания. Форма и содержание едины – не бывает бесформенного содержания и формы, лишенной содержания

Закон отрицания отрицания

Закон отрицания отрицания раскрывает направление развития, образно говоря, отвечает на вопрос, куда идёт развитие.

В процессе развития наблюдается преемственность, связь нового со старым, своего рода повторяемость на высшей стадии развития некоторых свойств ряда низших стадий.

Невозможность абсолютной повторяемости обусловливается следующими причинами.

1.Процесс взаимодействия всегда несимметричен, в том числе во времени. Причина порождает следствие.

Затем причины уходят из настоящего в прошлое, уходят невозвратимо и уже недоступны никакому материальному воздействию. Например, социально-политические факторы являются причинами войны, которая приводит к последствиям (следствиям), которые удалены во временном отношении от причин начала войны.

2.В процессе развития некоторые исходные положения повторяются, что выражается законами сохранения (массы, энергии, заряда), а некоторые изменяются.

Таким образом, в следствии явно содержится нечто новое по сравнению с причиной.

Например, в процессе развития военного конфликта сохраняется действие причин, его породивших, но последствия его будут обусловлены и рядом других причин, возникших уже после начала конфликта.

Различают три вида отрицания:

1) Формально-логическое

2) Метафизическое.

3) Диалектическое отрицание.

Структура отрицания:

1) Тезис (исходное положение)

2) Антитезис (самоотрицание исходного положения)

3) Синтез (возврат к исходному на новом этапе развитии с удерж. положительного)

Развитие в соответствии с законом взаимопроникновения противоположностей происходит как разрушение единства элементов системы, старого предмета и возникновение нового.

Это разрушение старого предмета есть отрицание.

Отрицание не является простым уничтожением, разрушением той или иной качественной определённости.

Основным содержанием диалектического отрицания являются два момента: уничтожение, отмирание старого и в то же время сохранение положительного, зарождающегося нового.

Таким образом, диалектическое отрицание выступает как выражение связи нового со старым, преемственности в развитии.

Отрицание отрицания предполагает:

1.повторяемость в процессе развития;

2.возврат к исходному положению, но на новой, более высокой ступени;

3.относительную завершённость конкретных циклов развития;

4.несводимость развития к движению по кругу.

Сущность закона отрицания отрицания выявляется не в одном, а в целом ряде отрицаний. Если первое качество отрицается вторым, а второе — третьим, то, следовательно, у первого и третьего должно быть нечто общее. Этот процесс Гегель и назвал отрицанием отрицания.

Этот закон диалектики несколько отличается от двух предыдущих. Действие закона отрицания отрицания можно заметить, как правило, на относительно длительных временных интервалах.

Диалектика считает, что основным содержанием отрицания являются два взаимосвязанных момента:

1) уничтожение, отмирание старого, отжившего или не отвечающего новым условиям (деструктивное отрицание; размалывание зерна...)

2) в то же время сохранение того ценного, положительного, что было в предмете (зерно – стебель – колос...).

Оба процесса идут одновременно, обусловливая связь в развитии, с одной стороны, и самоотрицание вещи с другой. В качестве примера можно рассмотреть эволюцию форм отражения. Сохранение старого в новом в снятом, т.е. преобразованном виде выражается через категорию преемственность .

В противоположность диалектике метафизика понимает отрицание как простое уничтожение по принципу или или.

Этим страдали, некоторые теории исторического круговорота.

Заключение

В окружающем нас мире, конечно, есть и простое уничтожение, и регресс, и круговорот. Однако, говоря о диалектическом отрицании, мы отмечаем, что оно дает качественно более высокую ступень в развитии, отрицание старого создает предпосылки для утверждения нового.

Уже простое наблюдение приводит нас к убеждению, что в действительности развитие не ограничивается одним отрицанием, а представляет собой целую цепочку отрицаний.

Так, новое явление, которое подвергло отрицанию старое, с течением времени тоже устаревает и в свою очередь отрицается. Вновь возникающее явление как бы повторяет ту или иную уже ранее пройденную ступень. Зародыш человека, например, в своем развитии как бы заново проходит основные вехи истории животного мира. Механизм перехода от первого отрицания ко второму и т.д. в общем один и тот же и заключается в его внутренней противоречивости.

Результатом последовательной смены диалектических отрицаний является поступательное развитие, т.е. обогащение содержания развивающегося явления новыми качествами. Повторение пройденного в ходе отрицания одних предметов другими не случайное явление, а всеобщий закон развития. Развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе, на более высокой базе (отрицание отрицания), развитие, так сказать, по спирали, а не по прямой.

Таким образом, суть закона состоит в том, что на высшей ступени развития происходит как бы возврат к старому, повторение известных черт, свойств предмета, но уже в измененном виде. Действие данного закона четко видно в периодическом законе химических элементов, в развитии живых организмов, в их онтогенезе и филогенезе, в общественной жизни во взаимодействии производительных сил и производственных отношений.

Список использованной литературы

1.Калмыков В.Н. Основы философии: Учеб. пособие/ В.Н. Калмыков. – Мн.: Выш. шк., 2003. - 541 с

2.Волков Ю.Г., Нечипуренко В.И., Социология: Курс лекций: Учебное пособие., Ростов-н/Д: Феникс, 2000 - 512 с.

3.«Энциклопедия философских наук». Соч., т. VI, с. 217.

4.Спиркин А.Г. Философия. М., 2004

5.Мир философии. Ч. 1-2. М.: Политиздат, 2000

Дата добавления: 2021-01-20; просмотров: 114; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!