История храма в честь Новомучеников и Исповедников Орехово-Зуевских.

История храма.

До 1972 года на месте нынешнего храма Новомучеников и Исповедников Орехово-Зуевских находилась большая кирпичная церковь Рождества Богородицы. Дата основания церкви относится к периоду XVI века.

История Церкви Рождества Божией Матери.

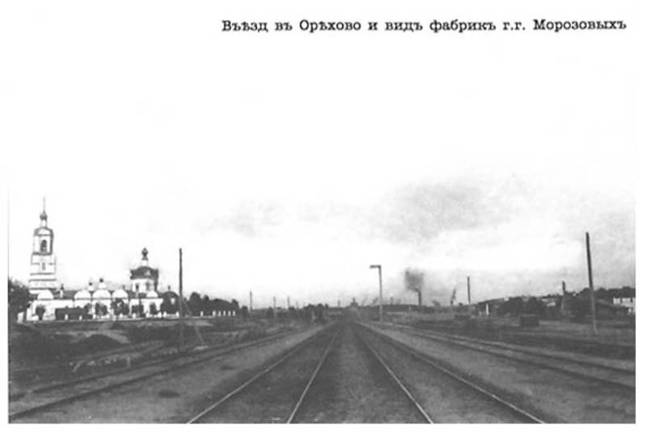

Г. Орехово-Зуево (с. Орехово Покровского уезда Владимирской губернии).

Далее же речь пойдет о погосте Орехово, первое упоминание о котором датируется 1613-1615 гг., в писцовой книге князя Василия Кропоткина, дьяка Игнатия Лукина, где записано: «Погост на Орехове, на реке Клязьме, а на погосте церковь великого чудотворца Николая да придел великого мученика Никиты - деревянный, а в церквах образа, книги, ризы, клепало и все церковное строение приходных людей». В приходе церкви «деревня Старая, а в ней на дворе священник Иван Прохоров да просвирница Дарьица, во дворе дьячок Никифорка Прохоров, во дворе бобыль Степашко Терентьев, во дворе бобылица Матрена - питаются от церкви». Вот всё население тогдашнего Орехова.

Погост существовал и в более древние времена. В церкви, стоявшей примерно в километре от нынешнего вокзала в сторону с. Дровосеки, находилась явленная икона святителя Николая (по преданию, она явилась на ореховом кусте, отчего и пошло название Орехово).

В 1697-1698 гг. построена новая деревянная церковь. Она стояла на другом месте, на берегу р. Клязьмы. Главный престол был освящён во имя Рождества Божией Матери, по чтимой иконе, перенесённой из церкви того же названия, стоявшей на Исакиевском озере. О бедности церкви можно судить по следующему отрывку: «7205 г. (1697 г.) в церковь Рождества Божией Матери с приделами Святителя Николая и Великомученика Никиты - в патриаршей домовой Сенежской волости - дано попу Анисиму 3 сосуда служебных оловянные, резные, средние, да две лжицы оловянные, да 2 звездницы медные». После её перенесения в 1862 г. в с. Гора (где она и сгорела в 1876 г.) здесь до 1930-х гг. имелась каменная часовня (на старом-кладбище, разрушена в советское время).

|

|

|

В 1705 г. при Ореховской церкви служили: священник Анисим Малафеев, его сын Алексей - диакон, дьячок - Василий Яковлев, пономарь Степан Селиверстов.

В 1848 г. заложили каменный храм по плану губернского архитектора Максимова. Он строился под наблюдением священников Флоринского и Лебедева и церковного старосты, крестьянина д. Сальково Егора Иванова. Закончен вчерне в 1851 г. В 1855 г. освящены приделы Святителя Николая и Великомученика Никиты в трапезной.

В новый храм из старого деревянного были перенесены иконы Спасителя, Рождества Божией Матери, Казанская, святителя Николая, великомученика целителя Пантелеимона (писана на Афоне и поставлена в храме в память освобождения крестьян в 1861 г.). Другие иконы написаны мастером Сафоновым из с. Палех Владимирской губернии. Многие работы выполнены на средства уроженца д. Емельяново, московского 2-й гильдии купца Василия Тихоновича Вишнякова. В 1855 г. возведена колокольня, но в 1881 г. она дала трещину.

|

|

|

В 1859 г., церковная летопись храма с. Орехово сообщает: «Дозволено открыть священнику Василию Орлову... в своём доме безмездное училище». Училище было первым и некоторое время единственным в волости.

В 1861 г. храм оштукатурен, в том же году освящён главный престол во имя Рождества Пресвятой Богородицы.

В 1880 г. церковным старостой Ореховского храма был выбран один из директоров правления Товарищества С. Морозова М.И. Дианов. Михаил Иванович Дианов - с 1873 г. один из учредителей паевого товарищества «Торговый дом Саввы Морозова Сын и компания», состоял директором товарищества до 1886 г. Дом Дианова в советское время был перестроен.

Движимый желанием принять под кровлю храма, а не оставлять вне стен под отрытым небом, всё в большем и большем количестве притекающих в храм богомольцев, М. И. Дианов предложил вместе с устройством колокольни подумать и о новом расширении храма. Идею встретили сочувственно и причт, и прихожане. План и проект работы был составлен Николаем Андреевичем Артлебеном (1827-1882), владимирским епархиальным архитектором, членом императорского археологического общества, общества древнерусского искусства при Московском публичном музее, общества древней письменности в Петербурге), и одобрен преосвященным Феогностом, архиепископом Владимирским и Суздальским.

|

|

|

В 1881 г. началась и в 1883 г. закончилась кладка новой колокольни по проекту губернского архитектора Александра Степановича Каминского (1829-1897).

В апреле 1881 г. приступили к работам. Кладка колокольни и вновь воздвигаемых стен была отдана подрядчику, крестьянину с. Гориц Перфильеву. Первое, что нужно было сделать для осуществления принятого плана, - сломать старую колокольню, чтобы на её развалинах создать новую, лучшую.

1 апреля 1881 г. густая толпа народа собралась вокруг храма. Старая колокольня была вся опутана канатами, фундамент разобран, насколько возможно. Один из распорядителей дал знак, и тысяча крепких мозолистых рук ухватилась за верёвки. Последний раз глядели присутствовавшие на старую колокольню, с которой ещё так недавно звон звал всех в храм Божий на молитву. Толпа творит крестное знамение... Вот! второй знак!.. Крепко натянулись канаты, но колокольня долго не поддавалась напряжённым усилиям тысячной толпы. Только к позднему вечеру удалось повалить на землю значительную часть колокольни. На том месте, где прежде она высилась, образовалась огромная куча мусора. Его разборка была кончена в половине мая, после чего приступили к рытью глубоких ям для подвальных помещений - просфорни, сторожки, а также и для фундамента колокольни и правой стороны церкви.

|

|

|

В июне состоялась торжественная закладка фундамента при многочисленном стечении народа. Кладка колокольни и вообще каменные работы продолжались вплоть до первых сильных морозов - до последних чисел октября. В продолжение этого времени были сложены подвальные помещения, первый ярус колокольни и правая сторона церкви до карниза. Прерванные работы возобновились с мая 1882 г. и продолжались до 1 октября, За этот промежуток времени были сложены второй ярус колокольни, окончена правая сторона, которая и была покрыта железом, и сложен фундамент для левой, вновь распространяемой стороны храма. В течение 1883 г. была окончена кладка колокольни и левой стороны. Намеревались приступить в том же году и к работам по расширению алтаря в настоящем храме, также входившего в проект всей переделки. Но случившиеся сильные ранние морозы заставили отложить ещё на год эти работы, и алтарь был расширен в 1885 г.

Промежуток же времени между 1883 и 1885 гг. ревностный староста М.И. Дианов употребил на приведение в порядок внутреннего вида храма. Так, в течение 1883 и 1884 гг. все стены храма были вновь отштукатурены рабочими подрядчика А. Пронина. Равным образом внутри храма был сделан асфальтовый пол подрядчиком, купцом Ходневым. Что же касается отопления храма, то прежние печи были уничтожены и вместо них сделаны пневматические. Устройство их было поручено известному по этим делам подрядчику Румянцеву, который устраивал подобное отопление в храме Христа Спасителя в Москве.

Работы по расширению храма к весне 1886 г. были окончены. Сделаны они были в такой сравнительно незначительный промежуток времени благодаря энергии неутомимого церковного старосты Михаила Ивановича Дианова. Распространённый храм был торжественно освящён в июне 1886 г. в Духов день преосвященным Феогностом. Владыка, растроганный проявлением со стороны народа к нему глубочайшей любви и уважения, обратился с задушевным словом к богомольцам.

Он сказал рабочим: «Звание, в котором вы состоите, не cопряжено с какими-либо значительными правами и обязанностями. Но не скорбите, не досадуйте, не ропщите, что ваше звание не таково, каково звание других людей, высших вас по происхождению, способностям и образованию. Не случай, не произвол ваш или других людей назначил вам то звание, в котором вы состоите. Нет! Сам Господь призвал вас к званию вашему. Роптать на своё звание значит роптать на Бога, на Его всесвятую волю».

Мысль об украшении ореховского храма давно уже существовала как у духовенства, так и у прихожан села. Но ей было суждено осуществиться только благодаря энергии избранного в 1893 г. церковного старосты, инженера-технолога Сергея Александровича Назарова. Когда окончательно решено было приступить, Назаров предложил произвести все храмовые украшения в стиле XVII в. в память древнего ореховского храма, построенного в XVII столетии. Предложение было принято духовенством и прихожанами, и немедленно решено, по совету прихожанина Михаила Васильевича Боброва (красильный мастер и «учёный рисовальщик», то есть преподаватель начертательной геометрии в ремесленном Морозовском училище), обратиться за составлением проекта к академику архитектуры С.У. Соловьёву.

Сергей Устинович Соловьёв (1859-1912) - член общего присутствия хозяйственного управления при Святейшем Синоде, директор Строгановского художественного училища), одобрив мысль об украшении храма, энергично принялся за проект и в непродолжительное время изготовил его. Вместе с прошением о разрешении работ проект был представлен на рассмотрение и утверждение Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Сергию, архиепископу Владимирскому и Суздальскому. Владыка благословил работы и ведение их возложил на особую комиссию, в состав которой входили протоиерей И. Елпатьевский, священник В.М. Рождественский, церковный староста С.А. Назаров, учёный мастер Д.А. Голубков и Покровский мещанин И.И. Панкрашин. Но главным руководителем стал С.У. Соловьёв. В нём строительная комиссия нашла не только талантливого архитектора-художника, но и человека, всецело отдавшегося своему делу и с любовью относившегося к мельчайшим деталям. С.У. Соловьёв составил и рисунки иконостаса, замечательного по оригинальности, и рисунки орнамента, и рисунки церковной утвари в стиле XVII в.

Он же указал и мастеров для выполнения этих работ. Иконостас был поручен, согласно его указаниям, известному московскому знатоку иконостасного дела В.А. Астафьеву, орнаментная работа отдана М.В. Морозову, украшение стен священными изображениями - известному московскому мастеру П.П. Пашкову, написание икон - художнику Молову, который исполнил своё дело по лучшим образцам строгановского письма, хранящимся в музее при Строгановском училище. По проекту в храме требовались некоторые строительные работы, которые были выполнены при участии статского советника, владимирского губернского архитектора, инженера Ивана Анисимовича Карабутова (1840-1918).

Все эти работы были произведены на церковные средства; остальные же работы: по устроению церковной утвари, по сооружению хоругвей, церковных риз и многих других ценных предметов, произведены на пожертвованные суммы местными фабрикантами, священно - церковнослужителями из с. Орехово, местными торговцами и массой фабричного люда, проживающего на фабриках товарищества Саввы и Викулы Морозовых. Все работы продолжались около трёх лет и были закончены только в первых числах июля текущего года. Когда храм совершенно был готов к освящению, О.А. Назаров и о. протоиерей Елпатьевский просили Высокопреосвященнейшего Сергия освятить его. Владыка, к общей радости всех жителей села Орехово, исполнил просьбу их представителей.

При церкви с. Орехово с давних времен состояли два священника, диакон, два псаломщика, два пономаря.

В 1849 г. согласно новым правилам оставлены были только один священник, диакон и два причетника. Впрочем, епархиальная власть в 1852 г. сочла нужным в Орехово снова прибавить одного священника. Так дело обстояло до 1868 г., когда причт Ореховской церкви увеличился ещё одним священником. Это увеличение произошло по следующим обстоятельствам.

Летом 1867 г. епархию обозревал архиепископ Антоний (Павлинский, на владимирской кафедре с 1866 по 1879 г.). Он посетил и Орехово. Дело было в праздничный день. Народ, свободный от работ, узнав о приезде владыки, собрался в храм в громадном количестве... Это стечение народа поразило преосвященного Антония. Он по окончании ревизии обратился к местным священникам Орлову и Оранскому с расспросами о составе прихода. Преосвященному была указана цифра прихожан, количество деревень, и между прочим сказано о том, что в приходе немало раскольников, которые всеми силами стараются совращать православных. Преосвященный Антоний принял близко к сердцу все эти сведения, особенно о раскольниках и тут же сказал причту, что для лучшего выполнения пастырских обязанностей и для успешной борьбы с расколом 1868 г. он назначает в Орехово третьего священника, о. И. Орлова.

В 1877 г. преосвященный Антоний ходатайствовал в Священном Синоде об учреждении при церкви с. Орехово четвёртого священника. Это ходатайство было уважено, и с 1877 г. причт в Орехове состоит уже из четырёх священников.

Священник Ореховского храма Илья Григорьев служил во 2-й половине XVIII в. В последний год своей пастырской деятельности переведён в с. Крутец, где и умер в 1797 г. на 63-м году жизни. Брат его о. Пётр Григорьев умер в 1808 г. на 50-м году.

С 1801 по 1845 г. священствовал в Орехове Герасим Алексеев («из студентов философии»), умер на 61-м году жизни в 1845 г.

Отец Дмитрий Иванов священствовал очень недолго, он умер в 1810 г. После него брат его, Василий Иванов, священствовал в Орехове до 1843 г., умер 61-го года.

Пётр Михайлович Флоринский был священником в Орехове 7 лет (с 1843 по 1850 г.), в 1853 г. вышел за штат и в 1859 г. умер.

Второй священник, Иоанн Васильевич Широкогоров, священствовал один год. На его место заступил Александр Иванович Лебедев (1847-1849), в 1849 г. он был переведён из Орехова, так как по новым правилам при Ореховской церкви полагался только один священник.

В 1850 г. о. Петра Флоринского заменил студент семинарии (то есть окончивший курс в числе 14 лучших учеников) Василий Александрович Орлов. Он был священником в Орехове 26 лет.

В 1876 г. уволен за некоторые свои проступки и пробыл без места несколько лет. При преосвященном Феогносте ему были прощены вины, и он вновь назначен священником в г. Александров, откуда переведён в скором времени в Тейково, где и умер в 1893 г.

В 1852 г. в Орехово был назначен второй священник Владимир Георгиевич Оранский (студент семинарии). Он был переведён из с. Суходол Владимирского уезда. Служил в Орехове 15 лет и в 1867 г. ушёл за штат. Вскоре по ходатайству владельцев усадьбы Суходол Барановых снова назначен к церкви с. Суходол. Там он прожил 18 лет и во второй раз уже ушёл за штат, переселился в Орехово, здесь Великим постом 1891 г. умер.

Отец Василий Матвеевич Рождественский по окончании курса в семинарии со званием студента два года пробыл учителем в Свят-ском волостном училище, 8 сентября 1877 г. преосвященным Антонием был рукоположен в священники храма с. Орехова и с этого времени 30 лет ревностно нёс пастырские обязанности.

Иоанн Петрович Орлов - из окончивших курс семинарии. С 1860 по 1868 г. был учителем народной школы в Боголюбове. В 1868 г. преосвященным Антонием был определён во священники в с. Орехово. Умер в 1886 г. Протоиерей Лев Георгиевич Левшин окончил в 1840 г. курс семинарии со званием студента, в 1841 г. преосвященным Парфением был назначен священником в с. Ваганово Владимирского уезда. Там прослужил 25 лет, до 1876 г.; когда преосвященным Антонием был переведён в Орехово. Здесь о. Левшин служил до 1891 г. и затем отказался от места в пользу своего зятя А.В. Молчанова.

Протоиерей Иаков Иоаннович Елпатьевский окончил курс во Владимирской семинарии со званием студента и в 1847 г. преосвященным Парфением был назначен священником в Новосёлки-Кудрино Александровского уезда. Здесь о. И. И. Елпатьевский прослужил 30 лет, до 1877 г., и был переведён в Орехово, где служил до самой кончины в 1900 г.

Священник Василий Владимирович Никольский, кандидат богословия, некоторое время был учителем духовного училища в Кинешме, затем во Владимирской Духовной семинарии, а в 1886 г. по резолюции преосвященного Феогноста назначен священником на место умершего в том году о. И. Орлова.

Алексей Васильевич Молчанов, из окончивших курс семинарии (по 2-му разряду), в Орехово переведён из г. Киржача в 1891 г.

С 1900 г., после протоиерея Иакова Елпатьевского, настоятелем храма назначен протоиерей Феодор Загорский. До Орехова он служил в с. Рюминское Александровского уезда Владимирской области. Его сын Николай (1886-1938) не пошёл по стопам отца, стал адвокатом, членом Московской областной коллегии защитников. Он родился в с. Рюминское (ныне Александровского района Владимирской области), проживал в Орехово-Зуево по адресу: Сенная площадь д. 3, расстрелян в 1938 г. по обвинению в руководстве группой меньшевиков Орехово-Зуевского района и контрреволюционной агитации. Он был мужем учительницы биологии Н.Е. Загорской.

Диаконы: Иоанн Феодоров умер в 1803 г., 46 лет; Егор Петрович Григорьев умер в 1828 г.; Алексей Димитриевич Яворский из окончивших курс семинарии, служил диаконом с 1828 по 1856 г., умер в 1860 г.; Иаков Михайлович Недешев с 1856-1875 г. (умер 17 мая 1875 г.) из окончивших курс семинарии; Александр Исидорович Чернобровцев из окончивших курс семинарии, в Орехове был диаконом с 1877 по 1888 г. Василий Михайлович Крошечкин окончил курс семинарии. В Орехово диаконом поступил в 1888 г.

В 1912 г. Василий Михайлович Крошечкин был уже священником.

Диакон на псаломщицкой вакансии Пётр Симеонович Косаткин в Орехово поступил в 1857 г. в дьячки, а в 1873 г. сделан псаломщиком-диаконом. 22 сентября 1899 г. Бычков записал в дневнике: «Поле дочери Бычкова» понадобилось метрическое свидетельство, и вот оказалось, что она пропущена в церковных книгах. Крестили её у Викулы Морозова «при больницах Викулы и Саввы Морозова были специальные комнаты с купелями, где священники ореховского храма крестили новорождённых». Кума помнит, что за псаломщика был диакон П.С. Косаткин, а священника не помнит. В июне 1900 г. - новая запись: «В понедельник, 19 сего месяца был допрос нам в училище с. Орехово насчёт крестин Поли. Следствие вёл священник с. Житейного о. Пётр и о. Алексей, и помощник пристава М.С. Безсонов. Куме и бабке была присяга».

В 1911 г. в ореховском храме служили также священник Н. Комаров и протодиакон В. Северовостоков. Пономарь Алексей Николаев служил в храме с. Орехово с 1780 по 1822 г. Пономарями были Афонасий Петров с 1778 по 1823 г., Зот Георгиев с 1782 по 1795 г. Служили дьячками Иов Дмитриев с 1813 по 1840 г., Стефан Васильевич Шмелев с 1812 по 1854 г., Иосиф Алексеев Ореховский с 1822 по 1875 г., Феодор Афанасьевич Никольский с 1823 по 1857 г., Антип Иовлевич Крылов с 1846 по 1888 г. С 1855 по 1859 г. псаломщиком был окончивший курс во Владимире Александр Прудентов (потом был священником в одном из сёл Муромского уезда), с 1859 по 1861 г. - тоже из окончивших курс семинарии Феодор Петрович Флоринский (потом священник в Суздале), Иоанн Васильевич Лебедев из послушников Боголюбова монастыря псаломщиком состоял с 1864 г., Иоанн Яковлевич Побединский, окончивший курс семинарии в 1870 г., умер в 1896 г. Псаломщиком определён в 1887 г., Николай Григорьевич Смирнов-Горский, окончивший курс во Владимирской семинарии.

Причта по штату было положено: до 1849 г. два священника, с 1849 по 1852 г. один священник, с 1852 по 1868 г. два священника, с 1868 по 1885 г. три священника, с 1885 г. четыре священника.

Земля на содержание причта была пожертвована ещё вотчинниками Возницынами, по плану и межевой книге за 1772 г.: 1) под домами, огородами, гуменниками и конопляниками причта - 3 дес. 225 сажен, пахотной 119 десятин 1560 сажен, дровяного леса 67 десятин 2159 сажен, под церковью и кладбищем 620 сажен, остальное под речкой и заводью, и под дорогами; всего 350 десятин 1849 сажен. В 1860-1866 гг. под строительство Московско-Нижегородской железной дороги было отчуждено 34 десятины 357 кв. сажен пахотной и болотной земли, за неё внесено на счёт храма 4057 рублей. В 1870 г. дровяной и строевой церковный лес продан на сруб, процентами с вырученной суммы пользуются причт и часть денег идёт на ремонт церкви. Лес, оставшийся в некоторых местах по болоту и мелкий, вновь выросший, вырублен в 1877 и 1889 г. на отопление домов причта. Пахотная земля была отдана в аренду разным лицам под постройку домов и огороды. Часть болотной, находящейся под лесом земли, 57 десятин 287 кв. сажен, в 1891 г. была продана на обмен Товариществу «Савва Морозов и Ко», в обмен от товарищества поступило 57 десятин 287 кв. сажен болотной земли под кустарником и 15 500 рублей доплаты.

В 1893 г. 25 десятин церковной земли было продано в обмен товариществу Викулы Морозова, в обмен от товарищества поступило такое же количество земли и доплата 15 000 рублей. В 1895 г. товариществу Саввы Морозова продано ещё 9 десятин 968 сажен, в обмен получено 16 десятин в урочище «Грива» и 40 000 рублей доплаты.

В 1903 г., перед отъездом в Иерусалим, в Ореховском храме служил архимандрит Леонид (в миру Михаил Иванович Сенцов, выпускник МВТУ, красильный мастер и инженер-технолог на фабрике Саввы Морозова). Служащий фабрики В.И. Бычков в дневнике писал: «Ha фабрике его третировали, считая чуть ли не глупеньким, а он был только очень прост». В 1898 г. он поступил в Московскую Духовную академию. Нёс послушание в Иерусалиме с 1903 по 1918 г., затем вернулся в Россию, был членом поместного собора Русской Православной Церкви и в том же 1918 г. умер.

К началу XX в. Ореховский приход - один из самых многолюдных во Владимирской епархии. Здесь служили 4 священника (о. Феодор Загорский, о. Василий Рождественский, о. Сергий Красовский, о. Алексей Молчанов), диакон и 4 псаломщика. Священнослужители были законоучителями в трёх школах.

При церкви в с. Орехово была устроена двухклассная церковноприходская школа, в которой в 1896 г. было 85 мальчиков и 64 девочки.

В приходе храма Рождества Божией Матери, кроме жителей с. Орехово, состояли проживавшие на фабриках Саввы и Викулы Морозовых и крестьяне деревень Бутьково (217 душ, по состоянию на 1896 г.) и Дровосеки (183 души).

В приходе церкви с. Орехово в 1896 г. по клировым ведомостям числилось 594 души мужского пола и 661 женского. В число официальных прихожан не входили все временно проживавшие на фабриках Морозовых и других владельцев, хотя они ходили в ореховскую церковь и с требами обращались к её причту. Об истинном числе прихожан можно судить по следующим данным: в 1895 г. в метрических книгах храма записано 1880 рождений, 193 брака и 1659 смертей.

Среди населения Орехово и особенно Никольского было немало раскольников. Владельцы фабрик, старообрядцы, покровительствовали им, давали преимущество на фабрике. Для противодействия расколу в Орехове было открыто отделение Братства святого благоверного князя Александра Невского, учреждён миссионерский пункт, для бесед с раскольниками был особый миссионер. Председателем отделения был священник Сергий Красовский.

В 1913 г. только в с. Орехово проживали 21 533 человека. На праздники в церкви была давка. В 1920-х гг. ореховский храм был захвачен обновленцами. Среди награждённых обновленческим Высшим церковным управлением в 1929 г. - протоиерей Ореховского собора - Сергий Гореинов.

В декабре 1932 г. обновленческим «синодом» был назначен «епископ Орехово-Зуевский», викарий Московской епархии, он служил в ореховском храме. В епископы Орехово-Зуевские был возведён обновленцами женатый протоиерей Тихон Дмитриевич Попов (1876-1962). Он родился в с. Муравлянское Воронежской губернии в семье священника, после окончания семинарии поступил в Киевскую Духовную академию, которую окончил в 1900 г., был рукоположен во иерея.

С 1912 по 1932 г. служил в Спасской церкви г. Воронежа, был законоучителем Мариининской женской гимназии. Председатель комиссии богословских чтений в г. Воронеже. С 1913 г. профессор богословия Воронежского сельскохозяйственного института. Был избран депутатом 4-й Государственной Думы, в которой входил во фракцию правых.

В 1917 г. защитил магистерскую диссертацию о святителе Тихоне Задонском.

В 1920 г. арестован в Воронеже. Ему грозила смерть за участие в крестном ходе во время пребывания в городе белых. Чтобы избежать этого, он согласился сотрудничать с органами ОГПУ в качестве секретного осведомителя. Это сотрудничество продолжалось по крайней мере до ареста в 1938 г.

В 1922 г. уклонился в обновленческий раскол и стал одним из самых заметных его деятелей.

С 1922 по 1931 г. член Воронежского епархиального обновленческого управления. Участвовал в двух обновленческих соборах 1923 и 1925 г., на которых выступал с докладами, на втором соборе был избран членом обновленческого Священного Синода. Хиротонисан в брачном состоянии в обновленческого «епископа» Орехово-Зуевского, по одним сведениям, 18 декабря 1932 г., по другим, в 1928 г. С 1934 г. - «архиепископ» Тульский, «архиепископ» Воронежский.

С 16 марта 1936 г. – управляющий Московской обновленческой митрополией в сане «митрополита» Московского и Тульского. Арестован 2 июля 1938 г. по обвинению в том, что, «будучи митрополитом Московским, создал блок всех существующих в СССР церковных течений для борьбы с советской властью». Будучи арестованным, «митрополит» Тихон по просьбе следователя изложил свой взгляд на историю Церкви, которой могли бы воспользоваться сотрудники НКВД. Особым Совещанием при НКВД СССР 2 апреля 1939 г. приговорён к 5 годам ссылки в Казахстан. Вернулся из лагеря во время Великой Отечественной войны.

В начале 1944 г. принёс покаяние и был принят одним из первых обновленцев в общение с Московской Патриархией в сане протоиерея, был назначен ректором открывшегося в 1944 г. Московского богословского института, с 1946 г. профессор Московской Духовной академии, где преподавал до своей кончины пастырское, основное и нравственное богословие.

28 августа 1937 г. был арестован протоиерей Орехово-Зуевского собора Михаил Павлович Лыгин (1901-1937). Он родился в Петербурге, окончил Богословскую академию. Проживал в Орехово-Зуеве по адресу: Кладбищенский проезд, д.1, кв.1. По обвинению в контрреволюционной агитации и враждебном отношении к руководителям ВКП(б) приговорён к смертной казни, расстрелян 21 сентября 1937 г.

25 января 1938 г. арестован соборный диакон Орехово-Зуевского храма Александр Петрович Щедров (1894-1938). Он родился в духовной семье в с. Ивлево Клинского района Московской области, окончил семинарию. Проживал в Орехово-Зуеве по адресу: Кладбищенский проезд, дом 1. 2 февраля 1938 г. осуждён на смертную казнь за террористические намерения в отношении руководителей партии и правительства, 5 февраля расстрелян, в 1989 г. реабилитирован.

19 февраля 1938 г. арестован церковный староста собора Прохор Михайлович Кондрашов (1875-1938), из крестьян, жил в 145-й казарме на Крутом, в 135-й квартире. По обвинению в систематической антисоветской пропаганде 2 марта 1938 г. приговорён к высшей мере наказания и 8 марта расстрелян.

В 1941 г. храм был закрыт. Решение о закрытии церквей Ореховской и Зуевской было принято Мособлисполкомом 31 января 1941 г. В храме разместилось автопредприятие. Окончательно храм был разрушен уже в 1972-х гг. На его месте находилась автостоянка (у вокзала).

История храма в честь Новомучеников и Исповедников Орехово-Зуевских.

Наш храм освящён в честь Новомучеников и Исповедников Орехово-Зуевских.

Новому́ченики — христианские святые, принявшие мученическую кончину в относительно недавнее время от рук представителей иных религий или современных атеистических режимов. Называются так в отличие от мучеников, которые были умерщвлены в ходе гонений на христиан в Римской империи с I по IV века.

До 1972 года на месте нынешнего храма Новомучеников и Исповедников Орехово-Зуевских находилась большая кирпичная церковь Рождества Богородицы. Дата основания церкви относится к периоду XVI века. В годы Советской власти храм был закрыт, а в 1972 году здание церкви было полностью разрушено и на его месте организована автостоянка.

Тщанием благочинного Орехово-Зуевского церковного округа протоирея Андрея Коробкова в 2004 году храмовая территория была возвращена Русской православной церкви, и 21 сентября 2005 года на ней был установлен и освящён памятный поклонный крест, после этого каждое воскресение стали совершаться молебны новомученикам Орехово-Зуевским.

В 2006 году было принято решение о строительстве нового храма в честь Новомучеников и Исповедников Орехово-Зуевских, а так же храма памятника в честь всех пострадавших в годы лихолетий, отдавших свои жизни за Христа и Его Церковь, и воинов участвовавших в различных военных конфликтах.

18 мая того же года в день празднования иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», настоятелем храма протоиреем Андреем Коробковым был отслужен молебен перед началом доброго дела, и началось строительство храма.

21 сентября 2007 года по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, архиепископ Можайский Григорий совершил чин закладки новой церкви.

На строительство новой церкви посильные пожертвования и помощь оказывали администрация г.о. Орехово-Зуево, представители среднего и малого бизнеса, общественности. А также рядовые жителей Орехово-Зуевского края.

Следует отметить, что самый большой вклад в дело строительство внёс Попечительский Совет храма, возглавляемый Игорем Вячеславовичем Пустоваловым.

В конце 2009 года возведение стен церкви было окончено, но предстояло сделать ещё очень многое по внутренней и внешней отделке, подведению коммуникаций и т.п.

10 октября 2010 года Орехово-Зуевскую землю с визитом в Московскую епархию посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Святейший Владыка посетил храм Новомучеников Орехово-Зуевских и в дар приходу передал древний образ Спасителя.

20 февраля 2011 года архиепископ Можайский Григорий совершил чин освящения храма Новомучеников и Исповедников Орехово-Зуевских. В 2014 г. на престольный праздник в храме были освящены и установлены колокола.

На сегодняшний день храм открыт ежедневно с 7:30 до 18 часов,со вторника по воскресение совершается утреня и Божественная Литургия, по пятницам – водосвятный молебен с акафистом иконе Пресвятой Богородицы "Неупиваемая Чаша", после которого проводятся тематические беседы со священником .В течение года на память каждого святого из собора Новомучеников Орехово-Зуевских совершается полиелейная утреня, Божественная Литургия, а по её окончании Крестный ход.

При храме действует сестричество в честь сщмч. Никиты Орехово-Зуевского. Сёстры милосердия оказывают помощь в уходе за тяжелобольными людьми в больницах № 1и № 5.

С 2013 года при нашем храме действует воскресная школа для детей, где ребята изучают Закон Божий Жития Святых, церковно-славянский язык, основы церковного пения и занимаются рукоделием. Воспитанники воскресной школы участвуют в Богослужениях, несут алтарное и клиросное послушание. С большим удовольствием ребята принимают участие в подготовке и проведении различных праздничных представлений.

История нашего храма продолжается……

Престольный праздник, отмечается 19 ноября, в день памяти священномученика Никиты, епископа Орехово-Зуевского, который возглавляет собор Новомучеников Орехово-Зуевских.

Житие священномученика Никиты (Делекторского)

Память 6 ноября (19 н. ст.)

Священномученик Никита (в миру Федор Петрович Делекторский) родился 22 декабря 1876 года в городе Покров Владимирской губернии в семье священника. В 1897 году Федор Петрович окончил Владимирскую Духовную семинарию и был направлен преподавателем Закона Божия в Южское училище в Вязниковском уезде.

22 августа 1909 года отец Феодор был уволен по прошению за штат и 31 августа того же года стал вольнослушателем Московской Духовной академии.

В 1915 году отец Феодор окончил Московскую Духовную академию со степенью кандидата богословия. Его кандидатская работа «Ветхозаветные пророки как пастыри» заслужила высокую оценку рецензентов.

1919 году отец Феодор был возведен в сан протоиерея и в том же году Высшим Временным Сибирским Церковным Управлением, которое возглавлял архиепископ Сильвестр (Ольшевский), награжден золотым наперсным крестом.

В это время протоиерей Феодор решил всецело посвятить себя служению Церкви и принять монашеский постриг.

9 мая в храме Валаамского подворья в Москве митрополит Нижегородский Сергий (Страгородский) постриг протоиерея Феодора в монашество с именем Никита и возвел его в сан архимандрита. 12 мая архимандрит Никита был хиротонисан во епископа Бугульминского, викария Самарской епархии.

По прибытии епископа Никиты в Бугульму ОГПУ арестовало его, обвинив в связи с белочехами во время гражданской войны. Но это ложное обвинение следователи не сумели доказать, и после месяца, проведенного в тюрьме, епископ был освобожден. В 1925 году власти снова арестовали епископа и обвинили его в том, что он совершал богослужение без разрешения местных властей как православный епископ. Кроме того, преосвященный Никита был обвинен в том, что за богослужением поминал Святейшего Патриарха Тихона. После полутора месяцев пребывания в тюрьме в городе Мелекессе владыка был освобожден.

В 1926 году преосвященный Никита был назначен епископом Орехово-Зуевским, викарием Московской епархии, и с тех пор поселился в этом городе, где у него появилось много духовных детей. В 1927 году он был уволен по его прошению за штат. Жить, однако, он остался в Орехово-Зуеве. Он нес подвиг старчества, крайнего нестяжания и юродства. Иногда он выезжал в Москву и тогда останавливался у неких благочестивых людей, принимавших странников. Здесь в 1930 году он был арестован и приговорен к трем годам заключения в исправительно-трудовой лагерь и отправлен на строительство Днепрогэса, где ему пришлось работать конюхом и ночным сторожем.

В 1934 году владыка вернулся в Орехово-Зуево и поселился в комнате общежития, населенного в основном милиционерами кавалерийского взвода. Милиционеры знали, что это ушедший за штат епископ Орехово-Зуевский, но относились к нему доброжелательно, видя его совершенную нестяжательность и доброту.

Духовные дети помогали владыке материально, но все, что ему давали, он раздавал нуждающимся, зарабатывая себе на жизнь сбором утильсырья. Он стал нищим, который благотворил нуждающимся. Среди некоторых людей, его знавших, его юродство вызывало недоумение, недоверие, и они указывали епископу, что сам его вид располагает к пожертвованиям. Однажды он ответил на недоумение одного из жертвователей: «Вы видели и знаете, что имеете дело с человеком, который страдает за свои убеждения и не мирится с... жизнью, полной обмана, предательства и пошлости... Да не подумайте вы, что мое ремесло — попрошайничанье. Ваши жертвы переданы мною неимущим бедным людям, и они всегда могут вам о том засвидетельствовать. Данное вами через нас взаим — дано Богу, Который в свое время и возвратит вам, ибо ничто у Него не пропадает».

13 октября, когда епископ проходил мимо собора, сотрудники НКВД арестовали его. Он был заключен в Таганскую тюрьму в Москве. Сразу же после ареста начались допросы, которые продолжались беспрерывно в течение трех суток.

19 октября был допрошен один из лжесвидетелей, который сказал, что знает епископа с 1936 года, что епископ имеет большой круг единомышленников и почитателей во многих городах Советского Союза, что будто бы владыка говорил ему: обязанность каждого истинного пастыря — это побуждать верующих к защите Церкви, не допустить закрытия церквей, организовать верующих вокруг церкви для ее защиты. В заключение лжесвидетель сказал, что епископ юродствует и к нему обращаются как к прозорливому, который может провидеть грядущее.

17 ноября Тройка НКВД приговорила преосвященного Никиту к расстрелу. Епископ Никита (Делекторский) был расстрелян через день после приговора, 19 ноября 1937 года, и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 года для общецерковного почитания.

Жития всех новомучеников и исповедников Орехово-Зуевских читайте в разделе «документы» на странице храма вКонтакте: https://vk.com/club132085761, или в интернете на странице: http://novomucheniki.com.

Дата добавления: 2021-01-20; просмотров: 216; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!