ОБЛАСТЬ СОСЦЕВИДНОГО ОТРОСТКА

Область соответствует сосцевидной части височной кости и ограничена сверху линией, составляющей продолжение скуловой дуги, а спереди достигает основания ушной раковины.

Кожа тонкая, умеренно подвижная, иннервируется малым затылочным и большим ушным нервами. В рыхлой подкожной жировой клетчатке расположены задняя мышца ушной раковины, задняя ушная артерия, ветви большого ушного нерва (из шейного сплетения). Иннервация мышц осуществляется ветвями заднего ушного нерва (ветвь лицевого нерва).

Собственная фасция представляет истонченное продолжение сухожильного шлема.

Надкостница плотно соединяется с костью, но в пределах трепана- ционного треугольника Шипо связь надкостницы с костью рыхлая. К кости снизу прикрепляется ряд мышц шеи.

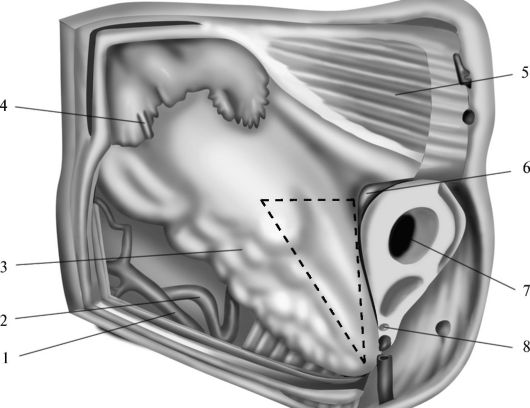

В передневерхнем отделе области располагается треугольная площадка (трепанационный треугольник Шипо) (рис. 8.8). В этом месте производят трепанацию сосцевидной части височной кости при гнойном мастоидите и хроническом воспалении среднего уха. Его границами являются спереди задний край наружного слухового отверстия, сзади - сосцевидный гребешок, сверху - линия продолжения скуловой дуги. К задней стороне трепанационного треугольника прилежит сигмовидная венозная пазуха, а спереди проходит в толще кости нижний отдел канала лицевого нерва.

Рис. 8.8. Область сосцевидного отростка и треугольник Шипо (из: Золотко Ю.Л., 1976):

|

|

|

1 - затылочная вена; 2 - затылочная артерия; 3 - сосцевидный отросток; 4 - сосцевидная эмиссарная вена; 5 - височная мышца; 6 - надпроходная ость; 7 - наружный слуховой проход; 8 - задние ушные артерия и вена

При трепанации сосцевидной части кости имеется опасность повреждения сигмовидной пазухи, лицевого нерва, полукружных каналов и верхней стенки барабанной полости. Во избежание этого трепанацию производят в пределах описанного треугольника и строго параллельно задней стенке наружного слухового прохода.

По степени развития воздухоносных полостей сосцевидная часть височной кости может быть отнесена к пневматическому типу, когда обширные ячейки заполняют весь отдел кости, или к склеротическому типу, когда полостей нет или они выражены очень слабо.

ВНУТРЕННЕЕ ОСНОВАНИЕ ЧЕРЕПА

На внутреннем основании черепа (basis cranii interna) различают три ступенеобразно расположенные черепные ямки: переднюю, среднюю и заднюю (fossae cranii anterior, media et posterior). Передняя черепная ямка отграничена от средней краями малых крыльев клиновидной кости и костным валиком, лежащими кпереди от перекреста зрительных нервов (chiasma opticus), средняя черепная ямка отделена от задней спинкой турецкого седла и верхними краями пирамид обеих височных костей.

|

|

|

Передняя черепная ямка

Передняя черепная ямка располагается над полостью носа и обеими глазницами. Передний отдел этой ямки при переходе в свод черепа граничит с лобными пазухами. В пределах ямки помещаются лобные доли мозга. С боков от петушиного гребня (CTista galli) лежат обонятельные луковицы, от которых начинаются обонятельные тракты.

Наиболее кпереди располагается слепое отверстие. В него входит отросток твердой мозговой оболочки с непостоянным венозным выпускником, связывающим подслизистое венозное сплетение стенок полости носа с верхним сагиттальным синусом. Кзади от этого отверстия и с боков от петушиного гребня располагаются отверстия продырявленной пластинки решетчатой кости, пропускающие обонятельные нити и переднюю решетчатую артерию из глазной артерии в сопровождении одноименной вены и нерва (из первой ветви тройничного нерва). Твердая оболочка плотно прикрепляется к костной основе, образует углубление в области продырявленной пластинки и сопровождает обонятельные нервы в пределах кости.

Для большинства переломов в области передней черепной ямки наиболее характерным признаком являются кровотечение из носа и носоглотки, а также рвота проглоченной кровью. Кровотечение может быть умеренным при разрыве передней решетчатой артерии и сильным при повреждении пещеристой пазухи. Часты кровоизлияния под конъюнктиву глаза и век, а также под кожу века (следствие повреждения лобной или решетчатой кости). При обильном кровоизлиянии в клетчатку глазницы наблюдается выпячивание глазного яблока - экзофтальм. Истечение цереброспинальной жидкости из носа указывает на разрыв отрогов мозговых оболочек, сопровождающих обонятельные нервы. Если разрушена лобная доля мозга, то через нос могут выходить частички мозгового вещества. При

|

|

|

повреждении стенок лобной пазухи и ячеек решетчатого лабиринта может наблюдаться выхождение воздуха в подкожную клетчатку (подкожная эмфизема) или в полость черепа (пневмоцефалия).

Повреждение обонятельных нервов вызывает расстройство обоняния различной степени. При скоплении крови в глазнице могут возникать нарушения функции III, IV, VI нервов и первой ветви V нерва (косоглазие, зрачковые изменения, анестезия кожи лба). Может возникать повреждение зрительного нерва при переломе переднего наклоненного отростка клиновидной кости, к которому прикрепляется твердая оболочка (на границе со средней черепной ямкой). Поскольку твердая оболочка образует широкий воронкообразный вход в зрительный канал, то чаще наблюдается периневральное кровоизлияние.

|

|

|

Гнойные воспалительные процессы, поражающие содержимое черепных ямок, часто являются следствием перехода гнойного про- цесса с примыкающих к основанию черепа полостей (глазница, полость носа и его придаточные пазухи, внутреннее и среднее ухо). В этих случаях процесс может распространяться несколькими путями: контактным, гематогенным, лимфогенным. В частности, переход гнойной инфекции на содержимое передней черепной ямки иногда наблюдается в результате эмпиемы лобной пазухи и разрушения кости, при этом может развиться менингит, эпи- и субдуральный абсцесс, абсцесс лобной доли мозга. Такие абсцессы развиваются вследствие распространения гнойной инфекции из полости носа вдоль обонятельных нервов и лимфатических путей, а наличие свя- зей между верхним сагиттальным синусом и венами стенок полости носа обусловливает возможность перехода инфекции на верхний сагиттальный синус.

Средняя черепная ямка

Центральная часть средней черепной ямки образована телом клиновидной кости. Она содержит клиновидную пазуху, а на обращенной к полости черепа поверхности имеет углубление - ямку турецкого седла, в которой располагается мозговой придаток (гипофиз). Окружая ямку турецкого седла, твердая мозговая оболочка образует боковые стенки и диафрагму седла. В центре последней имеется отверстие, пропускающее воронку, связывающую гипофиз с основанием мозга. Кпереди от турецкого седла над твердой оболочкой располагается перекрест зрительных нервов (рис. 8.9). С боков от турецкого седла

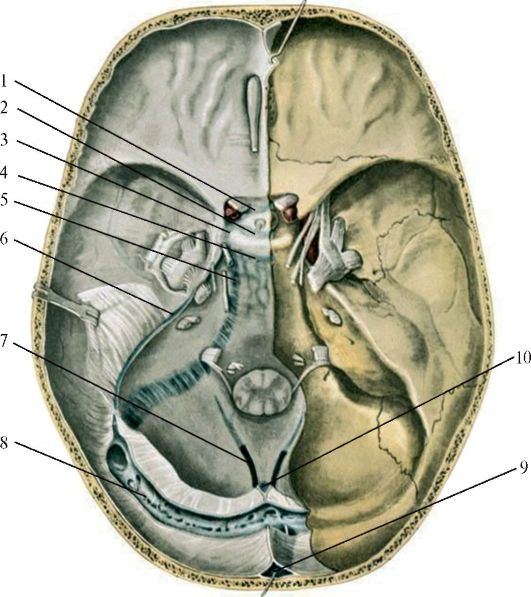

Рис. 8.9. Места выхода черепных нервов через твердую оболочку головного мозга на внутреннем основании черепа (препарат В.И. Кима); 1 - зрительный нерв; 2 - глазодвигательный нерв; 3 - тройничный и отводящий нервы; 4 - блоковый нерв; 5 - лицевой и преддверно-улитковый нервы; 6 - языкоглоточный; блуждающий и добавочный нервы; 7 - подъязычный нерв

расположены пещеристые пазухи твердой оболочки головного мозга, спереди и сзади турецкого седла соединяющиеся между собой межпещеристыми пазухами. Под твердой оболочкой латеральнее турецкого седла проходят из задней черепной ямки глазодвигательный (n.oculomotorius), блоковый (n.trochlearis) и отводящий (n. abducens) нервы. Тройничный нерв, проникая в твердую оболочку из задней черепной ямки, располагается на передней поверхности пирамиды височной кости около ее верхушки и образует полулунный узел, который располагается в тройничной полости (cavum Meckeli). Последняя образована расщеплением твердой оболочки. Вокруг турецкого седла

на поверхности твердой оболочки формируется артериальный (виллизиев) круг, который окружает сосковидные тела, серый бугор и перекрест зрительных путей.

Рис. 8.10. Топография мест выхода черепных нервов на внутреннем основании черепа после удаления твердой мозговой оболочки:

I - обонятельный нерв (продырявленная пластинка); II - зрительный нерв (зрительный канал); III - глазодвигательный нерв; IV - блоковый; VI - отводящий нервы (верхняя глазничная щель); V - тройничный нерв (верхняя глазничная щель, круглое и овальное отверстия); VII - лицевой и

VIII - преддверно-улитковый нервы (внутреннее слуховое отверстие);

IX - языко-глоточный; X - блуждающий; XI - добавочный нервы (яремное отверстие); XII - подъязычный нерв (подъязычный канал)

В боковых отделах средней черепной ямки, образованных большими крыльями клиновидных костей и передними поверхностями пирамид височных костей, находятся височные доли мозга.

Из костных отверстий средней черепной ямки наиболее кпереди лежит зрительный канал (canalis opticus), выстланный твердой оболочкой, по которому в глазницу проходят зрительный нерв и глазная артерия. Между малыми и большими крыльями клиновидной кости образуется верхняя глазничная щель, через которую проходят верхние и нижние глазные вены, впадающие в пещеристую пазуху, и глазодвигательный (III), блоковый (IV), глазной (первая ветвь тройничного нерва) и отводящий (VI) нервы. Кзади от верхней глазничной щели лежат круглое отверстие, пропускающее верхнечелюстной нерв (вторая ветвь тройничного нерва), и венозный выпускник. Еще более кзади и латеральнее от круглого отверстия располагается овальное отверстие, через которое проходят нижнечелюстной нерв (третья ветвь тройничного нерва) и вены, связывающие венозное крыловидное сплетение (plexus venosus pterygoideus) с пещеристой пазухой. Кзади и кнаружи от овального отверстия находится остистое отверстие с расположенной здесь средней оболочечной артерией (a. meningea media) (из верхнечелюстной артерии). Между верхушкой пирамиды и телом клиновидной кости лежит рваное отверстие, выполненное хрящом, через который проходит большой каменистый нерв (n.petrosus major), являющийся ветвью лицевого нерва. Сюда же открывается канал внутренней сонной артерии. Все эти анатомические образования и отверстия покрыты твердой оболочкой, поэтому боковые отделы средней черепной ямки имеют относительно гладкий рельеф.

При повреждениях в области средней черепной ямки, как и при переломах в области передней черепной ямки, наблюдаются крово- течения из носа и носоглотки (рис. 8.11). Они возникают в результате либо раздробления тела клиновидной кости, либо вследствие повреждения пещеристой пазухи. Повреждения проходящей внутри пещеристой пазухи внутренней сонной артерии обычно приводят к смертельному кровотечению. Наблюдаются случаи, когда клиническим проявлением повреждения внутренней сонной артерии внутри пещеристого синуса является пульсирующий экзофтальм, объясняющийся тем, что кровь из поврежденной сонной артерии проникает в систему глазных вен.

При переломе пирамиды височной кости и разрыве барабанной перепонки появляется кровотечение из уха, а при повреждении отрогов мозговых оболочек из уха вытекает цереброспинальная жидкость.

Рис. 8.11. Места типичных переломов на внутреннем основании черепа (из: Золотарева Т.В., Топоров Г.Н., 1968)

При размозжении височной доли из уха могут выделятся частички мозгового вещества.

При переломах в области средней черепной ямки часто повреждаются VI, VII и VIII нервы, в результате чего возникают сходящееся косоглазие, паралич мимических мышц лица, потеря слуха на стороне поражения.

Что касается распространения инфекции на содержимое средней черпной ямки, то оно может быть вовлечено в гнойный процесс при переходе инфекции из глазницы, придаточных пазух носа и стенок среднего уха. Важным путем распространения гнойной инфекции являются глазные вены, поражение которых приводит к тромбозу пещеристой пазухи и нарушению венозного оттока из глазницы. Тромбоз пещеристой пазухи может сопровождаться нарушением функции проходящих через пазуху или в толще ее стенок черепных нервов: III, IV, VI и первой ветви V, чаще на VI нерве.

Часть передней грани пирамиды височной кости образует крышу барабанной полости. При нарушении целостности этой пластинки в результате хронического нагноения среднего уха может образоваться либо эпидуральный (между твердой мозговой оболочкой и костью), либо субдуральный (под твердой мозговой оболочкой) абсцесс. Иногда

развивается разлитой гнойный менингит или абсцесс височной доли мозга. К внутренней стенке барабанной полости примыкает канал лицевого нерва. Нередко стенка этого канала бывает очень тонкой, и тогда воспалительный гнойный процесс среднего уха может вызвать парез или паралич лицевого нерва.

Задняя черепная ямка

Содержимым задней черепной ямки являются мост и продолговатый мозг, располагающиеся в переднем отделе ямки на скате, и мозжечок, заполняющий остальную часть ямки. Черепные нервы, в отличие от средней черепной ямки, располагаются над твердой оболочкой и, покидая полость черепа, проникают через нее.

Из пазух твердой мозговой оболочки, расположенных в задней черепной ямке, важнейшими являются поперечные, переходящие в сигмовидные, затылочная и краевые пазухи.

Над скатом затылочной кости, покрытым твердой оболочкой, располагаются базилярная артерия и ее ветви. Здесь через твердую оболочку по направлению к средней черепной ямке проходят глазодвигательный, блоковый, отводящий и тройничный нервы. Костные отверстия задней черепной ямки располагаются в определенной последовательности. Наиболее кпереди на задней грани пирамиды височной кости лежит внутреннее слуховое отверстие (porus acusticus internus). Через него проходят артерия лабиринта и лицевой (VII), преддверно-улитковый (VIII) и промежуточный нервы. Кзади располагается яремное отверстие, через передний отдел которого проходят языкоглоточный (IX), блуждающий (X) и добавочный (XI) нервы. Задний отдел покрыт твердой оболочкой и является местом расположения луковицы внутренней яремной вены. Большое затылочное отверстие занимает центральное положение задней черепной ямки. Через него проходит продолговатый мозг с его оболочками, позвоночные артерии, внут- реннее позвоночное венозное сплетение и спинномозговые корешки добавочного нерва. Сбоку от большого затылочного отверстия располагается подъязычный канал, содержащий одноименный нерв (XII).

Переломы в области задней черепной ямки могут вызывать подкожные кровоизлияния и характеризуются клиническими симптомами повреждения мозжечка и расположенных здесь черепных нервов. Отогенные гнойные процессы могут вызывать гнойное поражение сигмовидной пазухи, гнойный лептоменингит, абсцессы мозжечка.

ОБОЛОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Тв е р д а я о б о л о ч к а г о л о в н о г о м о з г а (dura mater encephali). Мозг покрыт тремя оболочками, из которых самой наружной является твердая. Она состоит из двух листков. Благодаря этому поверхностный листок оболочки может быть легко отделен от другого и использован для замещения дефекта твердой мозговой оболочки (способ Н.Н. Бурденко).

На своде черепа твердая мозговая оболочка связана с костями рыхлой эпидуральной клетчаткой и легко отслаивается. На основании черепа она прикрепляется к костям очень прочно, особенно позади продырявленной пластинки решетчатой кости, в окружности турецкого седла, на скате, в области пирамид височных костей. Меньшее количество эпидуральной клетчатки и особенности ее расположения обусловливают более редкую встречаемость эпидуральных гематом на основании черепа по сравнению со сводом.

От петушиного гребня до внутреннего затылочного выступа в сагиттальной плоскости по своду черепа располагается верхний серповидный отросток твердой оболочки - серп большого мозга, разде- ляющий полушария большого мозга. Нижний край серпа достигает мозолистого тела. В заднем отделе серп большого мозга соединяется с горизонтально расположенным отростком твердой оболочки - наметом мозжечка. Последний отделяет мозжечок от больших полушарий и имеет вырезку намета, через которую проходит стволовая часть мозга. Ниже намета по срединной линии располагается отросток твердой оболочки - серп мозжечка, проникающий между его полушариями.

Твердая оболочка головного мозга образует ряд венозных пазух, которые лишены клапанов, имеют выраженные каркасные свойства и при травмах являются источниками трудно останавливаемых кровотечений (рис. 8.12). Серп большого мозга содержит верхнюю и нижнюю сагиттальные пазухи, которые располагаются по его верхнему и нижнему краям. На линии соединения серпа большого мозга и намета мозжечка находится прямая пазуха, в которую впадает нижняя сагиттальная пазуха и большие вены мозга. В толще серпа мозжечка располагается затылочная пазуха, источниками формирования которой являются краевые пазухи, лежащие в окружности большого затылочного отверстия. Слияние верхней сагиттальной, прямой и затылочной пазух обозначается как синусный сток. От него берут начало поперечные пазухи, лежащие по периметру

намета мозжечка и переходящие в сигмовидные пазухи (рис. 8.14). Последние в области яремного отверстия переходят в верхнюю луковицу внутренней яремной вены. По обе стороны от турецкого седла имеются анастомозирующие между собой пещеристые пазухи, собирающие кровь от мелких пазух твердой оболочки. В пещеристые пазухи впадают глазные вены; через эмиссарии пещеристая пазуха сообщается с крыловидным венозным сплетением глубокого отдела околоушно-жевательной области. Пазухи твердой оболочки имеют

Рис. 8.12. Синусы твердой оболочки головного мозга:

1 - верхний сагиттальный синус; 2 - нижний сагиттальный синус; 3 - прямой синус; 4 - поперечный синус; 5 - сигмовидный синус; 6 - затылочный синус; 7 - краевые синусы; 8 - верхний каменистый синус; 9 - нижний каменистый синус; 10 - клиновидно-теменной синус; 11 - пещеристый синус; 12 - венозное сплетение основания мозга

значительные сообщения посредством эмиссарных вен с поверхностной венозной системой головы.

Кроме отростков и пазух, твердая оболочка головного мозга формирует стенки и диафрагму турецкого седла, тройничную полость, выстилает ряд костных отверстий внутреннего основания черепа.

Рис. 8.13. Венозные синусы твердой оболочки головного мозга на внутреннем основании черепа (из: Синельников Р.Д., 1979). 1, 2 - передний и задний межпещеристые синусы; 3 - пещеристый синус; 4 - базилярное венозное сплетение; 5 - нижний каменистый синус; 6 - верхний каменистый синус; 7 - краевой синус; 8 - поперечный синус; 9 - верхний сагиттальный синус; 10 - прямой синус

Оболочка кровоснабжается передними, средними и задними менингеальными артериями. Вены проходят в толще оболочки вместе с артериальными стволами и имеют большое количество анастомозов. Лимфатические сосуды твердой мозговой оболочки располагаются между ее наружным и внутренним слоем и отводят лимфу в лимфатические узлы головы и шеи. В иннервации твердой оболочки принимают участие блоковый, тройничный, языкоглоточный, добавочный и подъязычный нервы.

П а у т и н н а я (arachnoidea mater encephali) и м я г к а я (pia mater encephali) о б о л о ч к и г о л о в н о г о м о з г а. Паутинная оболочка отделена от твердой оболочки щелевидным, субдуральным пространством. Она тонкая, не содержит сосудов и, в отличие от мягкой мозговой оболочки, не заходит в борозды, разграничивающие мозговые извилины.

Паутинная оболочка образует особые ворсинки (пахионовы грануляции), прободающие твердую оболочку и проникающие в просвет венозных пазух или оставляющие отпечатки на костях.

К поверхности мозга прилегает мягкая мозговая оболочка, богатая сосудами; она заходит во все борозды и проникает в мозговые желудочки, где ее складки с многочисленными сосудами образуют сосудистые сплетения.

Между мягкой и паутинной мозговой оболочкой имеется щелевидное подпаутинное (субарахноидальное) пространство, которое переходит в соответствующее пространство спинного мозга и содержит спинномозговую жидкость. Имеется сообщение с желудочками мозга. Расширенные отделы подпаутинного пространства обозначаются как цистерны. Наибольшее практическое значение имеет мозжечково-мозговая цистерна, ограниченная мозжечком и продолговатым мозгом.

Дата добавления: 2020-12-22; просмотров: 138; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!