Виды РНК, их количественное соотношение и локализация.

РАЗДЕЛ V. БИОСИНТЕЗ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ И БЕЛКОВ. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ.

Занятие № 13

ТЕМА. СТРОЕНИЕ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ.

I.2. Строение ДНК и механизм самовоспроизведения генов.

Строение молекулы ДНК

С химической точки зрения ДНК — это длинная полимерная молекула, состоящая из повторяющихся блоков — нуклеотидов. Каждый нуклеотид состоит из азотистого основания, сахара (дезоксирибозы) и фосфатной группы. Связи между нуклеотидами в цепи образуются за счёт дезоксирибозы (С) и фосфатной (Ф) группы (фосфодиэфирные связи).

Дезоксирибонуклеиновая кислота состоит из двух цепочек нуклеотидов, которые объединены меж собой водородными связями и закручиваются в двойную спираль. Нуклеотиды в каждой цепи - это кирпичики, из которых складываются гены, биологическая их кодировка. Для каждого гена его место положения в цепочке и порядок нуклеотидов условно одинаков. Условно поскольку у одного гена возможны вариации, различное расположение некоторых нуклеотидов в составе гена. Но, в таком случае вместе со сменой структуры меняется и функциональность самого гена.

Спираль генов, как не казалась бы она мала, всё же очень большая для микромира. Вероятно отсюда и её спиральная форма, которая позволяет ей быть более компактной. Помимо обычной спиральности ДНК может закручиваться и в форму суперспирали. Суперспирализация – это явление, когда двойная спираль накручивается на гистоновый белок, и получается, что-то вроде биокатушки. Если закручивание в двойную спираль укорачивает цепочку генов в 5 или 6 раз, то суперспирализация доводит это сокращение до 30 раз.

|

|

|

Гены это самая изученная и расшифрованная на сегодня часть ДНК. Так, каково строение генов ДНК? Фактически цепочки нуклеотидов из генов и состоят. Именно гены определяют цвет глаз, волос, форму черепа, рост, группу крови и прочие физиологические качества.

Использование в медицине

Открытие того из чего состоит молекула ДНК дало толчок к развитию множества новых услуг и направлений экспериментальной медицины. Благодаря новым технологиям, которые стали возможны вследствие исследования генома, сегодня почти любому доступны:

Диагностика заболеваний на сверхранней стадии. Анализ позволяет выявить инфекцию, даже если заболевание находится в инкубационном периоде, и нет ни каких симптомов.

Определение отцовства. Так же материнства и прочих родственных связей. При этом различные тесты можно проводить, как с участием потенциальных родителей, так и без них.

Тестирование на непереносимость пищевых продуктов. Какие вещества хорошо усваиваются организмом, какие плохо или не усваиваются вовсе, что вызывает аллергические реакции – всё это расскажут результаты индивидуального исследования.

|

|

|

Анализ этнической принадлежности – с какими народами перекрещивались далекие предки, и какие национальности формируют вас сегодня.

Исследование на наличие наследственных заболеваний, в том числе и спящих, которые передаются через поколение и более.

Свойства ДНК

1. Универсальность - принципы построения ДНК для всех организмов одинаковы.

2. Специфичность - определяется соотношением азотистых оснований: А + Т,

Г + Ц

которое специфично для каждого вида. Так у человека оно составляет 1,35, у бактерий – 0,39

Специфичность зависит от:

· количества нуклеотидов

· вида нуклеотидов

· расположение нуклеотидов в цепи ДНК

3. Репликация или самоудвоение ДНК. Единицей репликации является репликон. Репликон – это участок ДНК, где происходит репликация.

4. Репарация

Образование новой ДНК (репликация)

Процесс репликации: раскручивание двойной спирали ДНК — синтез комплементарных цепей ДНК-полимеразой — образование двух молекул ДНК из одной.

Двойная спираль «расстегивается» на две ветви, когда ферменты разрушают связь между базовыми парами химических соединений.

|

|

|

Каждая ветвь является элементом новой ДНК. Новые базовые пары соединяются в той же последовательности, что и в родительской ветви.

По завершении дупликации образуются две самостоятельные спирали, созданные из химических соединений родительской ДНК и имеющие с ней одинаковый генетический код. Таким путем ДНК способна перерывать информацию от клетки к клетке.

Репликация ДНК – это процесс удвоения молекулы ДНК путем матричного синтеза. В большинстве случаев естественной репликации ДНК праймером для синтеза ДНК является короткий фрагмент РНК (создаваемый заново). Такой рибонуклеотидный праймер создается ферментом праймазой (ДНК-праймаза у прокариот, ДНК-полимераза у эукариот), и впоследствии заменяется дезоксирибонуклеотидами полимеразой, выполняющей в норме функции репарации (исправления химических повреждений и разрывов в молекле ДНК).

Репликация происходит по полуконсервативному механизму. Это значит, что двойная спираль ДНК расплетается и на каждой из ее цепей по принципу комплементарности достраивается новая цепь. Дочерняя молекула ДНК, таким образом, содержит в себе одну цепь от материнской молекулы и одну вновь синтезированную. Репликация происходит в направлении от 3’ к 5’ концу материнской цепи.

|

|

|

ДНК-синтез – это не такой сложный процесс, как может показаться на первый взгляд. Если подумать, то для начала нужно разобраться, что же такое синтез. Это процесс объединения чего-либо в одно целое. Образование новой молекулы ДНК проходит в несколько этапов:

1) ДНК-топоизомераза, располагаясь перед вилкой репликации, разрезает ДНК для того, чтобы облегчить ее расплетание и раскручивание.

2) ДНК-хеликаза вслед за топоизомеразой влияет на процесс «расплетения» спирали ДНК.

3) ДНК-связывающие белки осуществляют связывание нитей ДНК, а также проводят их стабилизацию, не допуская их прилипания друг к другу.

4) ДНК-полимераза δ (дельта), согласовано со скоростью движения репликативной вилки, осуществляет синтез ведущей цепи дочерней ДНК в направлении 5'→3' на матрице материнской нити ДНК по направлению от ее 3'-конца к 5'-концу (скорость до 100 пар нуклеотидов в секунду). Этим события на данной материнской нити ДНК ограничиваются.

5) Непосредственно сразу после расплетания и стабилизации другой нити материнской молекулы к ней присоединяется ДНК-полимераза α (альфа) и в направлении 5'→3' синтезирует праймер (РНК-затравку) – последовательность РНК на матрице ДНК длиной от 10 до 200 нуклеотидов. После этого фермент удаляется с нити ДНК.

Вместо ДНК-полимеразы α к 3'-концу праймера присоединяется ДНК-полимераза ε.

6) ДНК-полимераза ε (эпсилон) как бы продолжает удлинять праймер, но в качестве субстрата встраивает дезоксирибонуклеотиды (в количестве 150-200 нуклеотидов). В результате образуется цельная нить из двух частей – РНК (т.е. праймер) и ДНК. ДНК-полимераза ε работает до тех пор, пока не встретит праймер предыдущего фрагмента Оказаки (синтезированный чуть ранее). После этого данный фермент удаляется с цепи.

7) ДНК-полимераза β (бета) встает вместо ДНК-полимеразы ε, движется в том же направлении (5'→3') и удаляет рибонуклеотиды праймера, одновременно встраивая дезоксирибонуклеотиды на их место. Фермент работает до полного удаления праймера, т.е. пока на его пути не встанет дезоксирибонуклеотид (еще более ранее синтезированный ДНК-полимеразой ε). Связать результат свой работы и впереди стоящую ДНК фермент не в состоянии, поэтому он сходит с цепи.

В результате на матрице материнской нити "лежит" фрагмент дочерней ДНК. Он называется фрагмент Оказаки.

8) ДНК-лигаза производит сшивку двух соседних фрагментов Оказаки, т.е. 5'-конца отрезка, синтезированного ДНК-полимеразой ε, и 3'-конца цепи, встроенного ДНК-полимеразой β.

Свойства генетического кода

1. Триплетность. Каждая аминокислота кодируется последовательностью из трех нуклеотидов – триплетом или кодоном.

2. Непрерывность. Между триплетами нет никаких дополнительных нуклеотидов, информация считывается непрерывно.

3. Неперекрываемость. Один нуклеотид не может входить одновременно в два триплета.

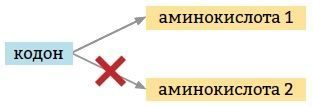

4. Однозначность. Один кодон может кодировать только одну аминокислоту.

5. Вырожденность. Одна аминокислота может кодироваться несколькими разными кодонами.

6. Универсальность. Генетический код одинаков для всех живых организмов.

Виды РНК, их количественное соотношение и локализация.

Строение РНК

Рибонуклеиновая кислота (РНК) — одна из трёх основных макромолекул (две другие — ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов.

Так же, как ДНК, РНК состоит из длинной цепи, в которой каждое звено называется нуклеотидом. Каждый нуклеотид состоит из азотистого основания, сахара рибозы и фосфатной группы. Однако в отличие от ДНК, РНК обычно имеет не две цепи, а одну. Пентоза в РНК представлена рибозой, а не дезоксирибозой (у рибозы присутствует дополнительная гидроксильная группа на втором атоме углевода). Наконец, ДНК отличается от РНК по составу азотистых оснований: вместо тимина (Т) в РНК представлен урацил (U), который также комплементарен аденину.

Последовательность нуклеотидов позволяет РНК кодировать генетическую информацию. Все клеточные организмы используют РНК (мРНК) для программирования синтеза белков.

Клеточные РНК образуются в ходе процесса, называемого транскрипцией, то есть синтеза РНК на матрице ДНК, осуществляемого специальными ферментами - РНК-полимеразами.

Затем матричные РНК (мРНК) принимают участие в процессе, называемом трансляцией, т.е. синтеза белка на матрице мРНК при участии рибосом. Другие РНК после транскрипции подвергаются химическим модификациям, и после образования вторичной и третичной структур выполняют функции, зависящие от типа РНК.

Транскрипция

Транскрипция – это процесс синтеза РНК на матрице ДНК. ДНК раскручивается на одном из участков. На одной из цепей содержится информация, которую необходимо скопировать на молекулу РНК – эта цепь называется кодирующей. Вторая цепь ДНК, комплементарная кодирующей, называется матричной. В процессе транскрипции на матричной цепи в направлении 3’ – 5’ (по цепи ДНК) синтезируется комплементарная ей цепь РНК. Таким образом, создается РНК-копия кодирующей цепи.

Например, если нам дана последовательность кодирующей цепи

3’– ATGTCCTAGCTGCTCG – 5’,

то, по правилу комплементарности, матричная цепь будет нести последовательность

5’– TACAGGATCGACGAGC– 3’,

а синтезируемая с нее РНК – последовательность

3’– AUGUCCUAGCUGCUCG – 5’.

Трансляция

Рассмотрим механизм синтеза белка на матрице РНК, а также генетический код и его свойства. Также для наглядности по ниже приведенной ссылке рекомендуем посмотреть небольшое видео о процессах транскрипции и трансляции, происходящих в живой клетке:

Трансляция - это процесс, посредством которого генетическая информация преобразуется в белки, рабочие лошадки клетки. Небольшие молекулы, называемые переносными РНК («тРНК»), играют решающую роль в трансляции; они являются молекулами-адаптерами, которые соответствуют кодонам (строительным блокам генетической информации) с аминокислотами (строительными блоками белков). Организмы несут множество типов тРНК, каждая из которых кодируется одним или несколькими генами («набор генов тРНК»).

Вообще говоря, функция набора генов тРНК - переводить 61 тип кодонов в 20 различных типов аминокислот - сохраняется в разных организмах. Тем не менее, состав набора генов тРНК может значительно варьировать между организмами.

Матричная РНК — РНК, содержащая информацию о первичной структуре (аминокислотной последовательности) белков. мРНК синтезируется на основе ДНК в ходе транскрипции, после чего, в свою очередь, используется в ходе трансляции как матрица для синтеза белков. Тем самым мРНК играет важную роль в «проявлении» (экспрессии) генов.

Транспортная РНК — рибонуклеиновая кислота, функцией которой является транспортировка аминокислот к месту синтеза белка. тРНК также принимают непосредственное участие в наращивании полипептидной цепи, присоединяясь — будучи в комплексе с аминокислотой — к кодону мРНК и обеспечивая необходимую для образования новой пептидной связи конформацию комплекса. тРНК синтезируются обычной РНК-полимеразой в случае прокариот и РНК-полимеразой III в случае эукариот.

Рибосомные РНК — несколько молекул РНК, составляющих основу рибосомы. Основной функцией рРНК является осуществление процесса трансляции — считывания информации с мРНК при помощи адапторных молекул тРНК и катализ образования пептидных связей между присоединёнными к тРНК аминокислотами. Синтезируются РНК-полимеразой.

Рибосомы и р-РНК.

Рибосома состоят из двух частей и представляют собой нуклеопротеины, состоящие из рРНК и белка в соотношении 1:1. Биологическая роль рРНК – являются структурной основой рибосом, взаимодействует с мРНК и тРНК в процессе биосинтеза белка, принимает участие в процессе сборки полипептидной цепи. У эукариот обнаружено 4 типа рРНК с различным коэф. седиментации: 18S(в малой части рибосомы), а 28S, 5,8S и 5S (сведбергов) – в большой части рибосомы.. Они различаются молекулярной массой (35 000-1 600 000) и локализацией в рибосомах. Вторичная структура рРНК характеризуется спирализацией цепи самой на себя, третичная – ее компактной укладкой. Рибосомы служат для биосинтеза белка из аминокислот по заданной матрице на основе генетической информации, предоставляемой матричной РНК (трансляция). Нередко с одной молекулой мРНК ассоциировано несколько рибосом, такая структура называется полирибосомой. Синтез рибосом у эукариот происходит в специальной внутриядерной структуре — ядрышке.

Дата добавления: 2020-12-22; просмотров: 125; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!