Закон накопления радионуклидов при облучении.

Задача № 12

На свинцовую пластину падает поток гамма-квантов с энергией 1 МэВ. После прохождения пластины интенсивность потока уменьшается на 10%. Определить толщину пластины, слой половинного ослабления и массовый коэффициент ослабления свинца для гамма-квантов этой энергии.

1. Лучевая терапия (или радиационная онкология) – раздел клинической дисциплины, использующий ионизирующие излучения для лечения опухолевых и некоторых неопухолевых заболеваний.

Все виды ионизирующих излучений могут быть сгруппированы в квантовые (фотонные) и корпускулярные. К квантовым относятся: рентгеновское излучение, тормозное рентгеновское и гамма-излучение. По сравнению с другими видами волновых излучений (инфракрасным, видимым световым, ультрафиолетовым), ионизирующие излучения обладают большей частотой, меньшей длиной волны и значительно более мощной энергией квантов. К корпускулярным принадлежат излучения, представляющие собой потоки элементарных частиц (электронов, протонов, нейтронов, отрицательных пи-мезонов и т.д.), а также продуктов распада естественных и искусственных радионуклидов (альфа-и бета-частицы).

Источником рентгеновского излучения является рентгеновская трубка; это устройство позволяет получать пучки различной мощности, от 100 до 300-350 кэВ, но этой энергии достаточно для создания максимума дозы на поверхности тела человека и на малой глубине, поэтому данный вид излучения применяется для воздействия на различные поверхностные опухоли и подкожные образования. В глубине тканей доза непрерывно и довольно круто падает, составляя при напряжении генерирования 200 кВ на глубине 10 см всего 20% от экспозиционной дозы на поверхности объекта облучения.

|

|

|

Гамма-излучение образуется в результате распада радионуклидов, например, 60Со. Оно обладает весьма большой энергией, 1,25 МэВ. Оно отличается от рентгеновского сдвигом максимума ионизации с поверхности облучаемого тела на 0,3-0,5 см вглубь, что несколько уменьшает облучение кожи. При этом относительные глубинные дозы при гамма-излучении выше, чем при рентгеновском, а поглощение их в мягких и костных тканях мало различается. Всё это даёт возможность подвести большую дозу излучения к опухоли, расположенной на глубине, с меньшим риском повреждения кожи и окружающих здоровых тканей.

Тормозное рентгеновское излучение высокой энергии, получаемое на специальных установках – линейных ускорителях электронов - даёт совершенно иное дозное распределение. В частности, при энергии фотонов 25 МэВ максимум ионизации приходится на глубину 4-6 см. При этом ткани, находящиеся перед указанным максимумом, получают не более половины дозы, и практически нет опасности лучевого поражения кожи и поверхностных тканей. Следовательно, оно предпочтительнее рентгеновского и гамма-излучения при лечении глубоко расположенных опухолей. Но недостатком его является сравнительно медленный спад дозы за максимумом ионизации, в связи с чем ткани, расположенные за опухолью, облучаются также в довольно высокой дозе.

|

|

|

А вот пучок электронов с энергией 25 МэВ создаёт ионизацию с максимумом её на глубине 1-3 см, после чего доза быстро падает (на глубине 10 см практически до нуля). При меньшей энергии электронов (5-6 МэВ) дозный максимум сдвигается ближе к поверхности тела, а на глубине 3 см воздействие излучения уже ничтожно. Костная ткань вызывает заметное уменьшение пробега электронов и глубины максимума ионизации. Пучок электронов выгодно использовать для облучения неглубоко лежащих патологических очагов. Однако при этом надо учитывать два обстоятельства: а) ткани, расположенные перед очагом, получают лишь немногим меньшую дозу; б) из-за малой массы электроны имеют тенденцию к рассеиванию, так что края пучка не резко отграничены.

2. Большинство коммерческих генераторов радионуклидов хроматографического типа представляют собой стеклянную, металлическую или пластиковую колонку, помещенную в защитный кожух (см. рис.). Колонка заполнена сорбентом, содержащим материнский радионуклид. При этом сорбент не должен связывать дочерний радионуклид, который вымывают (элюируют) из генератора, прокачивая специальный раствор (элюент) через колонку с помощью шприца, вакуумированных флаконов или перистальтического насоса.

|

|

|

Схема конструкции генератора 99mТс. 1 - колонка с материнским радионуклидом; 2 - корпус генератора (радиационная за-щита); 3 - линия элюрата; 4 — линия элюента; 5 - фильтр воз-душный; 7 - флакон {вакуумированный) с элюатом; 8 – колон-ка с элюратом; 9 - контейнер медицинский {радиационная за-щита). Генератор стронция/рубидия-82 для позитрон-эмиссионной томoграфии: принцип работы генератора, внешний вид генератора, разработанного в ИЯИ РАН.

Радиофармпрепараты — это соединения радиоактивных изотопов с различными неорганическими или органическими веществами, предназначенные для медико-биологических исследований, радиоизотопной диагностики и лечения различных заболеваний, главным образом для лучевой терапии злокачественных опухолей. Радиофармпрепарат может представлять собой радиоактивный элемент, например, 133Хе, а также радиоактивное соединение, как, например, белок, меченный иодом-131. В последнем случае радиофармпрепарат имеет две составляющие - радионуклид и фармацевтический препарат («транспортное средство» для радионуклида), определяющие его использование.

|

|

|

При разработке нового радиофармпрепарата сначала выбирается «транспортное средство» с его преимущественным накоплением в необходимом органе, а потом его «метят» подходящим изотопом, так, чтобы после введения радиофармпрепарата в организм излучение от изотопа можно было фиксировать радиометрической аппаратурой и получить изображение требуемого органа. Таким образом, можно оценить структуру или функцию органа или ткани для выявления патологии.

Для диагностических целей применяются радиофармпрепараты, которые при введении в организм участвуют в исследуемых видах обмена веществ или изучаемой деятельности органов и систем. Отличительной особенностью диагностического радиофармпрепарата при этом является отсутствие химического воздействия на организм. Используемые в радиофармпрепаратах изотопы, как правило, имеют короткий эффективный период полураспада, чтобы обеспечить незначительную лучевую нагрузку на организм обследуемого. Благодаря разнообразию радионуклидов и большому количеству «транспортных средств», доставляющих изотоп к органу-мишени, сегодня можно изучать любую систему организма. Например, в клинических исследованиях с использованием ПЭТ-технологии распространен такой радиофармпрепарат, как 18F (ФДГ). Он представляет собой молекулу фтордезокситюкозы, в которую искусственно встроена радиоактивная метка, в данном случае фтор-18, которая позволяет фиксировать молекулу фтордезокситюкозы. Такой радиофармпрепарат применяют для диагностики онкологических, кардиологи-ческих и неврологических заболеваний.

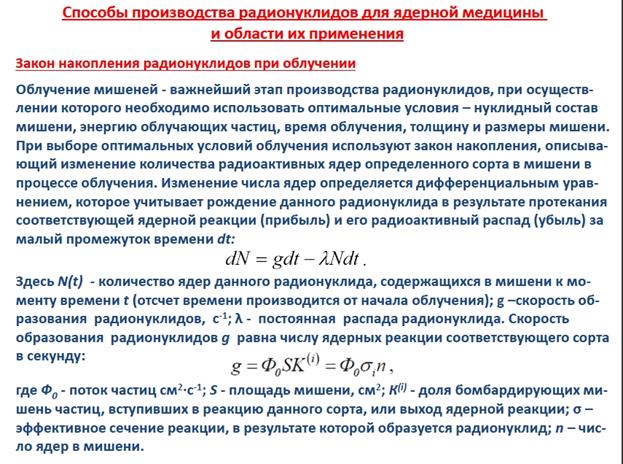

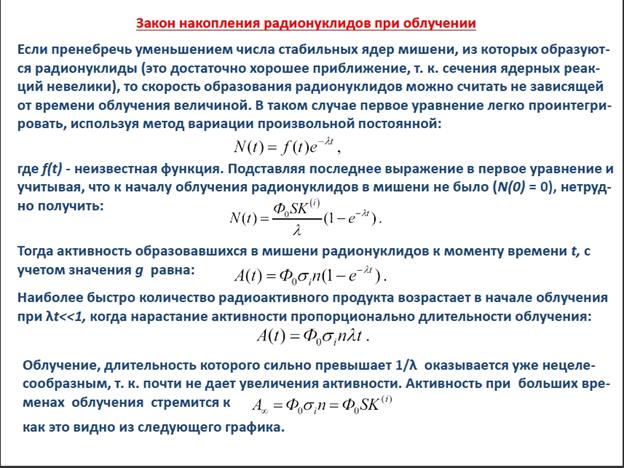

Закон накопления радионуклидов при облучении.

Задача 12

Дата добавления: 2020-04-08; просмотров: 456; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!