ПРЕДПРИЯТИЕ И ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЕ И ГОСУДАРСТВО

Государство определяет (устанавливает) правовые нормы (основные «правила») функционирования предприятия. Оно является важнейшим элементом внешней среды.

По существу предприятие находится в определенной законодательной среде на данный момент времени. Состояние законодательства часто характеризуется не только его сложностью, но и подвижностью, а иногда и неопределенностью. Предприятие обязано соблюдать не только федеральные законы, но и требования органов государственного регулирования. Эти органы обеспечивают принудительное выполнение законов в соответствующих сферах своей компетенции, а также вводят собственные требования. Государственные органы - это, как правило, бесприбыльные бюджетные организации, реализующие функции государственного управления страной и регулирования экономики на различных уровнях - от федерального до местного.

В любом государстве действует множество законодательных и нормативных актов, инструкций, положений и т.п. Проводя свою политику в области экономики, государство определенным образом влияет на деятельность предприятия.

Так, например, каждое предприятие имеет, как было рассмотрено выше, определенный правовой статус, установленный хозяйственным законодательством. В нашей стране таковым базовым является Гражданский Кодекс (ГК) Российской Федерации и ряд других.

|

|

|

Правовой статус определяет: как данное предприятие может вести свои дела, какие и в какой период налоги должно платить и т.д.

Антимонопольное регулирование и развитие цивилизованных рыночных отношений среди конкурентов также регулируется государством. Существует система антимонопольного законодательства, устанавливающая определенные ограничения на давление конкуренции на слабые, вновь созданные предприятия, на объединение предприятий с целью курирования цен отдельных видов продукции, сырья.

Законодательство о конкуренции и ограничении монополистической деятельности определяет организационные и правовые основы предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и направлено на обеспечение условий для создания и эффективного функционирования товарных рынков.

Государственное регулирование инвестиционной сферы. Государство посредством денежной и кредитной политики может влиять на изменение соотношений и структуры инвестиционного спроса и предложения, а следовательно, на величину нормы дохода, получаемого от различных финансовых активов. Оно определяет стратегию поведения инвесторов на рынке инвестиционных товаров и, как следствие, структуру инвестиций. Исходя из состояний экономики (уровня инфляции, дефицита бюджетной системы, сложившейся структуры производства и т.д.), применяются те или иные концепции регулирования рынка. При этом любая концепция базируется на целевых установках двух уровней:

|

|

|

- 1) конечных целях (рост национального дохода, увеличение занятости населения, снижение темпов инфляции);

- 2) промежуточных целях (соотношение между спросом и предложением на капитал, процентными ставками, динамикой денежной массы и др.).

Конечные (стратегические) цели определяют степень воздействия данной формы денежно-кредитной политики на производство. Промежуточные цели служат в качестве ориентиров регулирования соответствующих пропорций между спросом и предложением в денежно-кредитной и финансовой сферах. Следует отметить; что между денежной сферой и сферой производства существует диалектическое единство. Изменения в производстве влияют на процессы, происходящие в денежной сфере, а изменения в последней оказывают активное воздействие на производство. Различие концепций регулирования определяется приоритетами промежуточных и конечных целевых установок. Общие макроэкономические задачи государственного регулирования экономики формируются достаточно четко:

|

|

|

- 1) сглаживание колебаний производства и занятости;

- 2) стабилизация цен(или по крайней мере резкое снижение темпов инфляции);

- 3) рост темпов национального дохода;

- 4) оптимизация платежного баланса (сокращение внутреннего и внешнего долга);

- 5) снижение дефицита государственного бюджета.

Решение подобных задач обеспечивает стабильное развитие народного хозяйства каждой страны. Не является исключением и наша страна, для которой определение путей достижения указанных целей и, в первую очередь, стабилизация цен должны стать основой любой программы выхода из кризисного состояния. Анализ макроэкономических задач государственного регулирования показывает, что они могут быть внутренне противоречивы. Так, стабилизация цен в рамках антиинфляционной программы имеет следствием, как правило, снижение темпов роста национального дохода и увеличение безработицы.

В основу проведения денежно-кредитной политики государства должно быть положено воздействие на динамику цен и уровень процентных ставок. В данном случае регулирование макроэкономических процессов осуществляется по схеме: денежная масса => норма процента => инвестиции => валовой национальный продукт (ВНП). Эта схема регулирования достаточно эффективно действовала в 50 - 60-е годы во многих странах Запада в условиях немонополизированных или слабомонополизированных конкурентных рынков. Стимулирование платежеспособного спроса способствовало росту ВНП, повышению доходов населения благодаря реализации социальных программ, финансируемых из бюджета.

|

|

|

Государство в качестве регулирующего механизма широко использует налоговые системы. Именно с помощью таких экономических, а не административных инструментов, как налоговые ставки, налоговые льготы - наряду с маневрированием процентными ставками, ссудным капиталом, государственными закупками и дотациями и многими другими, рыночная экономика развивается в определенных, желательных направлениях.

Существуют следующие модели налогообложения:

- 1. Налоги на конечное потребление (налогообложение на конце производственного цикла, когда потребляется готовая продукция).

- 2. Налоги на труд (заработную плату), капитал, оборот (налогообложение в процессе обращения производственного продукта на предельном этапе производственного цикла).

- 3. Ресурсно-рентная модель налогообложения (налогообложение на начале производственного цикла).

От величины налогов, от принципов, на основании которых предприятия и люди платят налоги, во многом зависит качество и характер взаимоотношений предприятий и властных структур государства.

Предприятия ищут способы уменьшения налоговых выплат. Между предприятиями, с одной стороны, и налоговыми службами - с другой, происходит как бы игра в «кошки-мышки». Например, после введения 28-процентного НДС, предприятиями стала использоваться такая мера уменьшения цены продукции, как получение ее части в виде добровольных взносов покупателя в фонд развития производителя. Дополнительными инструкциями к НДС правительством введены изменения, по которым суммы финансовой помощи включены в облагаемый НДС и штрафы.

Различные попытки ухода от налога имеют объективные причины. Мировая практика показывает, что как только планка налогов суммарно превышает 30-40%, в производстве начинается спад, угасание деловой активности.

Целью налоговой политики государства является прежде всего сбалансировать бюджет. Такая политика создает всевозможные проблемы, прежде всего, финансовые для предприятий. Часть предприятий налогового бремени не выносит и рушится. Предприятия заинтересованы в переходе от примата интересов государства к принципу примата интересов производителя, предприятия. Налоговое законодательство постоянно меняется, а предприятиям необходимо к нему приспосабливаться.

ПРЕДПРИЯТИЕ И ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К факторам прямого воздействия, кроме государства, относятся поставщики, потребители и конкуренты. Предприятие функционирует в сети разнообразных поставщиков. Зависимость между предприятием и поставщиками определяется их взаимными интересами. От степени согласованности взаимных интересов предприятия и поставщиков зависит успешная деятельность тех и других, а следовательно, и позитивное (негативное) влияние прямого воздействия внешней среды.

Предприятию приходится строить прогнозы результатов деятельности с учетом факторов подвижности среды. Так, получение одних каких-либо ресурсов от многих поставщиков опасно усилением подвижности среды. В частности, могут быть разные цены, сопутствующие доставкам расходы и т.д.

В расчетах предприятия по обеспечению материалами присутствуют факторы ограничения запасов. Система снабжения предприятия требует тесного взаимодействия с поставщиками, следуя принципу «точно в срок». Запасы связывают деньги, которые приходится расходовать на материалы и их хранение, тем самым может снижаться деловая активность предприятия.

Потребители, решая, какие товары, какая продукция и услуги для них предпочтительны и по какой цене, определяют для предприятия конечные желаемые результаты. Тем самым необходимость удовлетворения потребностей покупателей влияет на взаимодействие предприятия и с поставщиками материалов и трудовых ресурсов. Предприятие, как правило, ориентирует сбыт своей продукции (услуг) на крупные группы потребителей, от которых оно в наибольшей степени зависит. В своем существовании предприятие косвенно преследует цель создания потребителя. Самовыживание и оправдание существования предприятия зависит от способности находить потребителя своих товаров и услуг и удовлетворять его запросы.

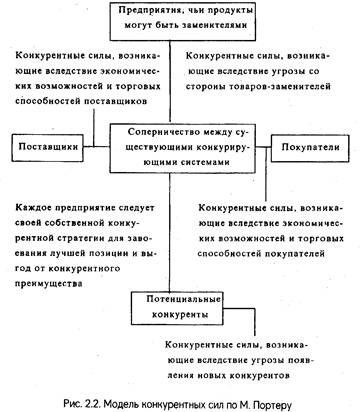

Предприятие находится в изменяющейся конкурентной среде. Влияние данного фактора на предприятие происходит в нескольких направлениях. Предприятию необходимо учитывать конкурентные силы, выявлять их особенности и оценивать интенсивность. Рассмотрение столь сложной проблемы можно осуществить согласно модели, предложенной М.Е. Портером (рис. 5).

Рисунок 5

Основные направления конкуренции: среди продавцов; со стороны предприятий, предлагающих новые товары, которые могут заменить существующие; угроза появления новых (потенциальных) конкурентов; со стороны поставщиков, их экономических возможностей и торговых способностей.

Силы конкурентов определяют, в конечном счете, условия, в которых функционирует каждое предприятие. Активное взаимодействие предприятия с разнообразными факторами внешней среды осуществляется по следующим основным направлениям:

изучение степени влияния внутренних и внешних факторов;

комплексное планирование деятельности предприятия;

организационная адаптация предприятия к условиям внешней среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рыночной экономике основополагающим элементом является рынок. Рынок есть соединение спроса и предложения.

Основные субъекты хозяйственной деятельности, взаимодействуя между собой, совершают непрерывный кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.

Предприятие должно быль организовано таким образом, чтобы рационально и эффективно использовать имеющиеся в его распоряжении землю, природные ресурсы, соблюдать экологические нормы и не загрязнять окружающую среду, не нарушать правила безопасности производства, соблюдать санитарно-гигиенические нормы и требования по защите здоровья работников.

Все субъекты хозяйственной деятельности во взаимосвязи составляют единое целое экономического механизма общества. Однако можно отметить большую роль в нем такой составляющей как «предприятия», поскольку эквивалентный рыночный обмен возможен лишь при наличии произведенных продуктов и услуг.

Согласно Гражданскому кодексу РФ все предприятия в зависимости от основной цели деятельности подразделяются на: некоммерческие и коммерческие.

Современная рыночная экономика представляет собой сложный механизм взаимодействия спроса и предложения, а в конечном счете, производителей и покупателей. Он состоит из большого числа разнообразных производственных, финансовых, коммерческих и информационных структур, взаимодействующих в рамках принятого в стране правового законодательства.

Дата добавления: 2020-11-29; просмотров: 81; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!