Маневровая работа на станциях

Дата 30.10.2020г Группа 2ВХ-4-19

Дисциплина Железные дороги

Преподаватель Слободчикова С.В.

Тема: Устройство раздельных пунктов

Цель занятия:

1. Образовательная: изучить основные понятия, формирование теоретических знаний, умений систематизировать и применять знания, формирование навыков упрочнения знаний и умений;

2. Воспитательная: воспитание самостоятельности, внимательности, коллективного сотрудничества; формирование ориентации студентов на высокий уровень профессиональной подготовки специалистов среднего звена;

3. Развивающая: развитие познавательного интереса к дисциплине, активности, памяти, способности выражать мысли.

Изучаемые вопросы:

1 Полная, полезная и строительная длина станционных путей. Нумерация станционных путей и стрелочных переводов Различают полную и полезную длину путей.

2 Маневровая работа на станциях.

3 Технологический процесс работы станции. Техническо-распорядительный акт.

4 Устройства и работа раздельных пунктов.

Полная, полезная и строительная длина станционных путей. Нумерация станционных путей и стрелочных переводов

Различают полную и полезную длину путей.

Полной длиной сквозного пути называется расстояние между стыками рамных рельсов стрелочных переводов, ограничивающих путь, тогда как для тупикового пути эта величина представляет собой расстояние от стыка рамного рельса стрелочного перевода, ограничивающего путь, до упора.

|

|

|

Полезной считается часть полной длины, в пределах которой может находиться подвижной состав, не нарушая безопасности движения по соседним путям. При отсутствии выходных сигналов полезная длина сквозного пути ограничивается предельными столбиками, относящимися к этому пути, а полезная длина тупикового пути – с одной стороны путевым упором, а с другой – предельным столбиком или стыком рамного рельса стрелочного перевода.

Стандартная полезная длина приемоотправочных путей для грузового движения принимается равным 850 или 1050 м, а для части станционных путей при наличии технико-экономического обоснования – 1700 или 2100 м.

Каждому пути и стрелочному переводу станций присваивают номер.

Главные пути нумеруют римскими цифрами, а остальные станционные пути — последующими арабскими. Стрелочные переводы со стороны прибытия четных поездов нумеруют четными цифрами (2, 4 и т. д.), а со стороны прибытия нечетных поездов – нечетными (1, 3, 5 и т. д.). Границей между четной и нечетной сторонами

станций или парка путей при нумерации стрелочных переводов является ось

|

|

|

пассажирского здания или ось парка, перпендикулярная направлению путей.

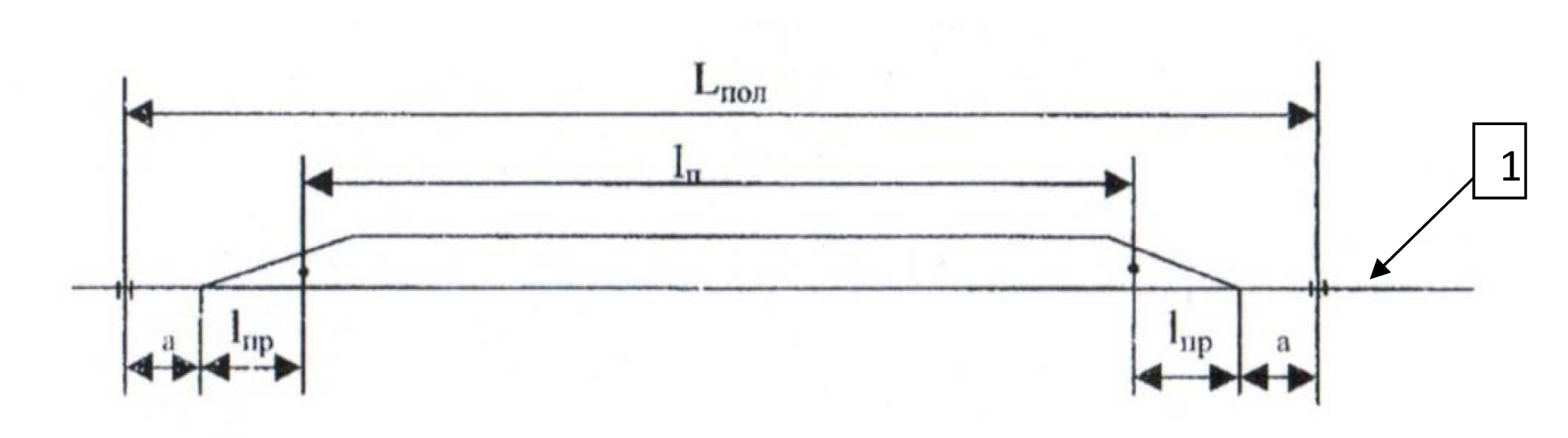

Рисунок 1 Схемы расположения предельных столбиков, изолирующих стыков и выходных сигналов:

1 – стык рамного рельса; Lполн – полная длина пути; Lп – полезная длина пути (на схеме в – в нечетном направлении); а – расстояние от стыка рамного рельса до центра стрелочного перевода; lпр – расстояние от центра стрелочного перевода до предельного столбика

Продольный профиль и план путей на станциях Участок продольного профиля, на котором размещается станция, разъезд или обгонный пункт, называется станционной площадкой. В соответствии с ПТЭ станции, разъезды и обгонные пункты, как правило, должны располагаться на горизонтальной площадке; в отдельных случаях допускается размещение их на уклонах с крутизной не более 0,0015; а в тяжелых условиях — не более 0,0025.

В особо тяжелых условиях на разъездах и обгонных пунктах всех типов, а также на промежуточных станциях продольного и полу- продольного типов, на которых не предусматривается маневров и отцепки локомотива или вагонов от состава и разъединения соединенных поездов, в пределах станционной площадки допускаются уклоны крутизной свыше 0,0025, но не более 0,010.

|

|

|

Для предотвращения самопроизвольного ухода вагонов или составов (без локомотива) за пределы полезной длины путей на станциях, разъездах и обгонных пунктах продольный профиль вновь построенных и реконструированных приемоотправочных путей, на которых предусматривается отцепка локомотивов от вагонов и производство маневровых операций, должен проектироваться вогнутого (ямообразного) очертания с одинаковыми отметками высот по концам полезной длины путей.

При необходимости для предупреждения самопроизвольного выхода вагонов на другие пути и маршруты приема и отправления поездов должно предусматриваться устройство предохранительных тупиков, охранных стрелок, башмаков, остряков и стрелок, а также применение станционных устройств для закрепления вагонов. Во всех случаях при расположении станций, разъездов и обгонных пунктов на уклонах должны быть обеспечены условия трогания с места поездов установленной весовой нормы и условия удержания поездов вспомогательными тормозами локомотивов.

В плане станции разъезды и обгонные пункты, а также отдельные парки и вытяжные пути должны располагаться на прямых участках. В тяжелых условиях допускается размещение их на кривых радиусом не менее 1500 м. В особо тяжелых условиях допускается уменьшение радиуса кривой до 600 м, а в горных условиях — до 500 м.Минимальный радиус кривых соединительных и ходовых локомотивных путей 200 м, а в тяжелых условиях — 180 м.

|

|

|

Маневровая работа на станциях

Маневровой называется работа, связанная с передвижением вагонов с локомотивами, а также одиночных локомотивов по путям станции для расформирования и формирования составов, обработки поездов и вагонов, подачи вагонов к местам погрузки и выгрузки, подачи поездных локомотивов под составы и уборки их из-под составов в депо. Важнейшее требование к производству маневровой работы — безусловное обеспечение безопасности передвижения и сохранности грузов и подвижного состава.

Маневровые передвижения подвижного состава с одного пути на другой с переменой направления движения называются маневровыми рейсами. Каждый из них состоит из двух полурейсов, т.е. из двух передвижений в одном и другом направлениях.

Маневровая работа с вагонами может проводиться на вытяжных путях толчками и осаживанием и на сортировочных горках путем роспуска составов с использованием силы тяжести скатываемых вагонов.

Основные требования к порядку выполнения маневровой работы установлены ПТЗ. В них указано, что маневры на станционных путях должны проводиться по указанию одного работника — дежурного по станции, маневрового диспетчера либо дежурного по сортировочной горке или парку, а на участках, оборудованных диспетчерской централизацией, — поездного диспетчера. Движением локомотива, производящего маневры, должен руководить только один работник — руководитель маневров (составитель поездов), ответственный за правильное их выполнение.

В целях обеспечения безопасности движения и сохранности вагонов ПТЭ установлены ограничения скорости маневровых передвижений. Маневры проводят со скоростью не более:

• 60 км/ч — при следовании по свободным путям одиночных локомотивов и локомотивов с вагонами, прицепленными сзади, включенными и опробованными тормозами;

• 40 км/ч — при движении локомотива с вагонами, прицепленными сзади, а также при следовании одиночного самоходного состава по свободным путям;

• 25 км/ч — при движении маневровых составов вагонами вперед по свободным путям, а также восстановительных и пожарных поездов;

• 15 км/ч — при движении с вагонами, занятыми людьми, а также с негабаритными грузами боковой и нижней негабаритности четвертой —шестой степеней;

• 5 км/ч — при маневрах толчками, при подходе отцепа вагонов к другому отцепу в подгорочном парке;

• 3 км/ч — при подходе локомотива (с вагонами или без них) к вагонам.

Подвижной состав на станционных путях должен устанавливаться в пределах их полезной длины. Стоящие на станции вагоны необходимо сцепить и надежно закрепить (во избежание ухода) ручными тормозами или тормозными башмаками.

Дата добавления: 2020-11-23; просмотров: 160; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!