Выворотность – важнейший принцип классического танца

Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова

Реферат

на тему

«Основы классического танца»

Вокальное искусство

Специальность 53.02.04

Выполнила:

студентка I курса

Чуприянова Олеся Романовна

Преподаватель:

Козлов Николай Иванович

г. Санкт-Петербург, 2020

Содержание

| Введение ………………………………………………………...… | 3 | |

| 1. | Основная задача классического экзерсиса ……………………... | 4 |

| 2. | Выворотность – важнейший принцип классического танца ….. | 5 |

| 3. | Постановка корпуса……………………….……………………… | 6 |

| 4. | Позиции ног.……………………………………..………………... | 9 |

| 5. | Позиции рук……...………..………………………………………. | 10 |

| 6. | Упражнения у палки...…..………………………………………... | 12 |

| 7. | Упражнения на середине зала………..……..…………...……….. | 15 |

| 8. | Позы и прыжки …………………………………………………… | 16 |

| 9. | Хореографическая терминология ……………………………….. | 25 |

| Заключение ……………………………………...………………... | 34 | |

| Список использованной литературы …………...……………….. | 35 |

Введение

"Когда на какое-нибудь определенное действие

|

|

|

человек затрачивает наименьшее количество движений - то это грация"

Антон Чехов [1].

В существующем разнообразии стилей и направлений хореографии, не всегда легко определиться, какой из них является наиболее непосредственным языком чувств. Однако нужно помнить, что все новые течения − это синтез хореографического наследия разных времен и народов минувших лет. Не следует терять то, что называют классическим танцем, без которого искусство хореографии невозможно.

Любовь Дмитриевна Блок, актриса, историк балета, супруга поэта Александра Блока, определила классический танец как «систему художественного мышления, оформляющего выразительность движений, присущих танцевальным проявлениям человека на различных стадиях культуры» [2].

Классический танец призван сделать тело дисциплинированным, подвижным и прекрасным, превращая его в чуткий инструмент, послушный воле балетмейстера и самого исполнителя. Эта система движений вырабатывалась с тех пор, как балет стал равноправным жанром музыкального театра. Классический танец появился в конце XVI века в Италии и получил свое дальнейшее развитие во Франции благодаря придворному балету. В XVII веке, когда в Париже была основана Королевская Академия танца (1661), балет вышел из дворцовых зал на профессиональную сцену и стал самостоятельным театральным жанром. В Россию классический танец пришел в 1-й половине XVIII века. Благодаря деятельности Жана-Батиста Ланде в Петербурге в 1738 году была открыта первая танцевальная школа в России (впоследствии ставшая Академией русского балета им. А. Я. Вагановой). Русский классический танец синтезировал в себе как французскую, так и итальянскую школы исполнительства.

|

|

|

Основная задача классического экзерсиса

В каждом виде искусства техника исполнения и художественное исполнение танца имеет большое значение. Эти качества могут быть достигнуты лишь в результате последовательной и систематической подготовительной учебной работы. Чтобы быть красивым и выразительным, движение должно быть правильным, свободным, непринужденным. Овладение танцевальными движениями дается лишь в процессе систематической тренировки, тело приобретает стройность, становится более крепким и гибким, а движения его − гармоничными и законченными.

Классический танец и его школа являются единственной всеобъемлющей системой воспитания человеческого тела, существующей уже более четырехсот лет. Экзерсис, основанный на классическом танце, давно доказал право на первое место в освоении танцевального искусства. Эта система является наиболее разработанной, стройной и продуманной. Упражнения классической системы очень последовательны, каждое из них имеет свою определенную задачу. Они не только тренируют тело, но и обогащают его запасом движений, которые становятся выразительным средством танца. Ошибочно думать, что обучение классическому танцу необходимо лишь будущим классическим танцовщикам и танцовщицам. Он дает развитие и навыки, крайне нужные для всякого рода сценических танцев.

|

|

|

Какие бы новшества ни привносило в хореографию время, какие бы современные направления ни появлялись в танце, классический экзерсис является стержнем, на основе которого развиваются другие танцевальные экзерсисы.

Занимаясь тренажем, разогревается суставно-связочный аппарат, предупреждая этим растяжение и вывихи при разучивании и исполнении сложных танцевальных движений.

Классический экзерсис развивает и укрепляет также весь суставно-мышечный аппарат тела, дает правильную постановку головы, рук и ног, вырабатывает точность, свободу, эластичность и координацию движений. Кроме того, классический станок в значительной степени помогает освободиться от имеющихся физических недостатков: сутулости, перекоса плеч, опущения шейного позвонка, косолапости и т.п. Вместе с тем упражнения экзерсиса способствуют развитию силы, выносливости и ловкости, а также собранности внимания.

|

|

|

На важную роль классического экзерсиса в физическом воспитании актера неоднократно указывал К.С. Станиславский: «В приемах балетной муштры я еще ценю один момент, имеющий важное значение для всей дальнейшей культуры тела, для его пластики, для общего постава корпуса и для манеры держаться.

Дело в том, что наш спинной хребет, который изгибается во все стороны, точно спираль, должен быть крепко посажен в таз − этот центр имеет важное значение в балетном искусстве. Там его умеют развивать и укреплять. Пользуйтесь же этим и заимствуйте у танца приемы развития, укрепления и постава спинного хребта» [3].

Таким образом, основная задача классического экзерсиса заключается в том, чтобы путем целесообразно подобранных, постоянно повторяемых тренировочных упражнений помочь развить тело и научиться свободно и пластично управлять своими движениями.

Выворотность – важнейший принцип классического танца

Выворотность (en dehors) – необходимое условие исполнения классического танца. В ее основе – естественное стремление человека к распрямленности, вытянутости, прямизне. Выворотность - положение ног, при котором «ступни, разведенные носками в стороны, идут либо по линии плеч, либо параллельны им, и вследствие этого раскрыта внутренняя поверхность (сторона) голеней и бедер», − незыблемый канон классического танца, основа всей его техники [4].

Выворотность, способность танцовщика к свободному развертыванию ног наружу от бедра до кончиков пальцев (стопа параллельно линии плеч), может быть врожденной, что зависит от строения тазобедренных суставов, или приобретенной путем длительных упражнений.

Без выворотности классический экзерсис лишается своей эффективности. Очень большое значение придавал выворотности ног Станиславский. Возражая тем, кто протестует против «выворачивания ног в бедрах» на занятиях с будущими драматическими актерами, Станиславский говорил: «Каждому актеру придется исполнять роли не какой-нибудь одной эпохи, а разных, не какой-нибудь одной, а многих национальностей, возрастов, сословий и проч. Найти нелепый, характерный постав ног, рук и продержать его на протяжении характерной роли комика или бытовой роли легче, чем выправить себе ноги и руки для роли графа или герцога XVIII века, или аристократа XIX века. Вот тут потребуется большая, серьезная, трудная выправка всего тела. Для нее нужно время. Вот ее как самую трудную и долго выполнимую задачу мы и ставим в основу телесного воспитания. Справимся с ней - все остальные задачи выправки покажутся легкими» [3].

Система классического тренажа требует выполнения всех позиций и упражнений с предельно выворотным положением ног. Анатомическое строение скелета человека, в частности тазобедренного пояса и ног, таково, что в выворотом положении ноги имеют гораздо больший размах движения, могут выше подниматься и свободнее вращаться.

Так, при подъеме ноги в не выворотном положении большой вертел бедренной кости упирается в тазобедренную кость и не позволяет поднять ногу выше 35-65°. В выворотном положении большой вертел уходит назад и не препятствует поднятию ноги, диапазон движения увеличен. В таком положении ногу можно поднять на 90-120°, конечно, при соответствующей тренировке.

Выворотность необходима не только для улучшения техники танца, она придает движению изящество и гармоничность.

Постановка корпуса

Классический экзерсис у станка важен, прежде всего, тем, что вырабатывает правильную постановку и устойчивость корпуса, который при экзерсисе должен держаться на опорной ноге с прямой подтянутой спиной. Как указывает профессор А.Я. Ваганова, «правильно поставленный корпус − основа для всякого па». «Правильно поставленная спина дает абсолютную свободу движения» [5]. Надлежащая постановка корпуса и спины танцовщика – главная задача классического станка.

Правильная постановка корпуса обеспечивает благородную осанку, изящество и грацию танца, выразительность, красоту поз и линий. Она также облегчает развитие выворотности ног, гибкости и подвижности корпуса, необходимых в классическом танце. Привычка держать корпус подтянутым становится исполнительским навыком, одним из условий творческой дисциплины в танце. Правильно поставленный корпус - залог устойчивости (аplomb) в позах, вращениях.

| Постановку корпуса начинают изучать в первой позиции, переходя затем ко второй, четвертой и пятой позициям. Постановку корпуса тренируют стоя лицом к опоре, затем держась за палку одной рукой (боком к опоре) и в упражнениях па середине зала (рис. 1) |

|

У опоры необходимо встать лицом к палке, положив на нее руки, слегка согнутые и опущенные в локтях: кисти рук свободно положены на палку (не обхватывая ее) против середины корпуса. Ноги в первой позиции. Колени сильно вытянуты. Плечи свободно раскрыты и опущены. Мышцы таза подтянуты кверху настолько, чтобы корпус стал прямым, легким и стройным. Положение сохраняется до конца музыкальной фразы.

Музыкальный размер 4/4 и 3/4. Характер музыкального сопровождения плавный, легатированный. Положение сохраняется на протяжении от восьми до шестнадцати тактов.

Вырабатывать устойчивость (aplomb) начинают у палки: во время экзерсиса корпус должен держаться прямо на ноге так, чтобы в любой момент можно было отпустить руку, которой держишься за палку, не потеряв равновесия. Это послужит задатком правильного исполнения экзерсиса и на середине зала. Ступня ноги, стоящей на полу, не должна опираться на большой палец, а вес тела должен равномерно распределяться по всей ее поверхности. Корпус, который не стоит прямо на ноге, а наклоняется к палке, не вырабатывает aplomb (рис. 2). По мере того как aplomb совершенствуется, движения проходятся на полупальцах и на пальцах.

Когда экзерсис делается на полупальцах на середине, устойчивости содействует правильное положение рук. Если руки не соблюдают той постановки, которая в дальнейшем указывается, сохранять aplomb очень трудно. Рука, повисшая в верхней своей части, не дает возможности удержать устойчивость. Сказать, что танцовщица вполне развила свой aplomb, можно лишь тогда, когда она настолько овладеет корпусом, что умеет, стоя на одной ноге, длительно выдерживать одну позу.

Это приобретается в том случае, если танцовщица поймет и почувствует ту колоссальную роль, которую играет в aplomb спина. Позвоночник – стержень устойчивости. Надо рядом самонаблюдений за ощущениями мускулатуры в области спины при различных движениях научиться его ощущать и овладеть им. Когда сумеешь его почувствовать и захватить мускулатурой в области поясницы, то уловишь этот стержень. Тогда танцовщица смело может браться за трудности своего искусства, хотя бы большие полеты на одну ногу, для исполнения которых необходима правильная манера держать спину [5].

| Рис. 2 Постановка корпуса: а, б − правильная; в, г − неправильная (чрезмерный наклон вперед и назад). |

|

Позиции ног

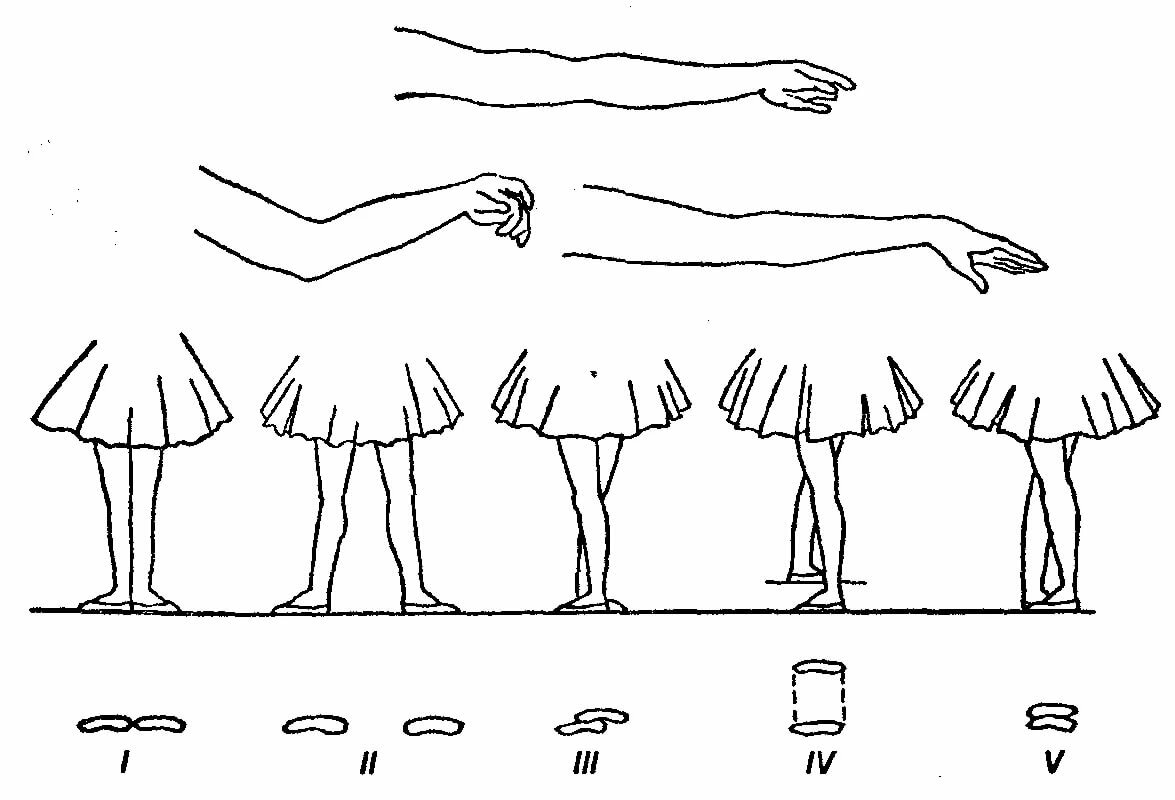

Пять выворотных позиций ног – основные положения при исполнении движений в классическом танце (рис. 3).

Первая позиция: ступни развернуты носками в стороны по одной прямой линии, выворотно, пятки соединены.

Вторая позиция: ступни также развернуты по одной прямой, но пятки отстоят одна от другой на расстоянии длины ступни.

Третья позиция: ступни стоят одна перед другой, пятка одной ноги плотно примыкает к середине ступни другой.

Четвертая позиция: ступни ног стоят параллельно одна против другой на расстоянии длины ступни. Носок одной ноги приходится против пятки другой.

Пятая позиция: ступни стоят выворотно, одна перед другой, и плотно примыкают друг к другу. Носок одной ноги должен находиться у пятки другой.

Рис. 3

Рис. 3

Ступни ног, поставленные в позицию, не должны опираться на большой палец или мизинец.

При перемене ног и стоя в позициях необходимо сохранять правильное положение всей фигуры: рук, корпуса, головы. Ступню с выворотной пяткой следует вести, не отделяя носка от пола, при выворотном положении всей ноги.

Отводя работающую ногу в требуемое положение, пятку не следует сразу отделять от пола: предварительно надо слегка нажать пяткой на пол, но этот нажим не должен препятствовать свободному скольжению ступни по поверхности пола. Сначала скользит вся ступня, затем вытягиваются подъем и пальцы.

При возвращении работающей ноги к опорной, носок скользит, не отрываясь от пола, затем мягко сгибается подъем, опускается пятка, и вся ступня, коснувшись пола, завершает скользящее движение.

Позиции рук

В классическом танце огромная роль принадлежит постановке рук. Руки являются одним из основных выразительных средств и придают законченный рисунок различным позам. Кроме того, руки должны помогать при выполнении танцевальных движений.

Постановка рук – это манера держать их в определенной форме, на определенной высоте, в позициях и в других положениях, принятых в классическом танце. Постановка рук начинается с подготовительного положения и позиций. Подготовительное положение в учебной работе является обязательным, из него руки начинают движение в позиции и в различные положения.

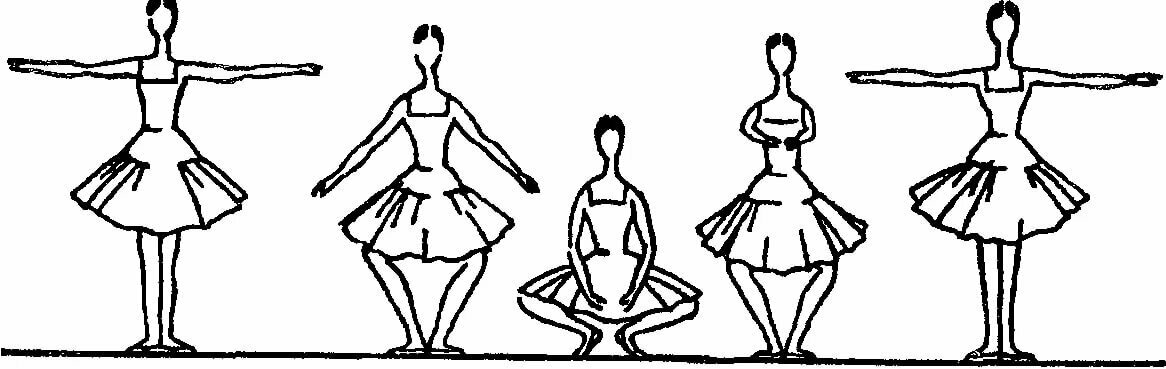

А.Я. Ваганова в своем фундаментальном для русской балетной школы труде «Основы классического танца» определяла всего три основные позиции рук (рис. 4).

Рис. 4

Рис. 4

I — округлённые руки подняты на уровне диафрагмы;

II — разведены в стороны на уровне плеч;

III — подняты над головой.

Подготовительное положение рук. Обе руки свободно опущены вниз вдоль тела и не соприкасаются с корпусом (в подмышках свободно), образуя овальную форму, слегка закруглены в локтевом суставе. Локти направлены в стороны плеч. Кисти рук направлены внутрь и продолжают овальную форму всей руки, близки одна к другой, но не соприкасаются, локти слегка округлены. Все пальцы сгруппированы совершенно свободно и мягки в суставах; большой и средний пальцы приближены друг к другу, но не соприкасаются; указательный палец и мизинец продолжают общую округлую линию всей руки от плеча. Кисти рук немного приближены друг к другу.

Первая позиция рук. Руки подняты впереди корпуса немного выше пояса на уровне диафрагмы, так чтобы грудь была открыта. Руки закруглены в локтевых суставах и несколько приближены к телу, образуя овальный круг. Руки в таком положении поддерживаются напряжением мускулов их верхней части. Кисти рук находятся на одной закруглённой линии с локтем и расположены друг от друга на расстоянии примерно 3-5 см.

Пальцы сгруппированы и закруглены в фалангах. Кисти и локти не должны провисать, а плечи при этом не должны быть направлены вперёд и приподняты. Руки должны быть несколько присогнуты, чтобы, открываясь во 2-ю позицию, могли свободно разогнуться, раскрыться на всем своем протяжении.

Вторая позиция. Руки отведены в стороны, чуть-чуть округло согнуты в локте. Следует поддерживать локоть напряжением мускулов верхней части руки. Нельзя затягивать плечи назад или поднимать их. Лопатки слегка опустить вниз. Нижняя часть руки, от локтя до кисти, удерживается на одном уровне с локтем. Кисть надо так же поддерживать, чтобы и она участвовала в движении. Кисти рук находятся несколько впереди плеч и продолжают мягкую, округлую линию в фалангах пальцев. Для проверки правильности положения рук нужно, не поворачивая головы, увидеть кисти рук.

Третья позиция. Руки подняты вверх с округлыми локтями. Кисти продолжают общую округлость рук, направлены внутрь близко одна к другой, но не соприкасаются, и должны быть видимы глазами без поднимания головы. Локти находятся по линии плеч чуть выше уха.

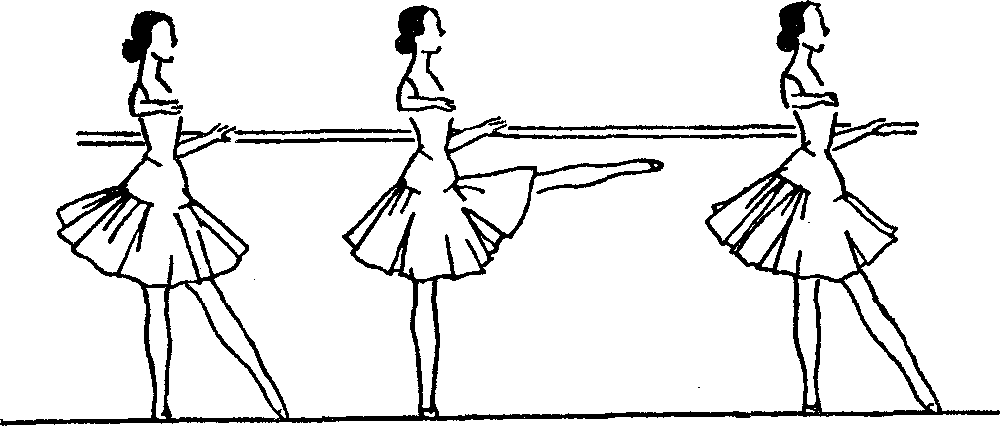

Упражнения у палки

Обучение классическому танцу начинается у палки (балетного станка). Навыки, полученные у палки, поддерживаются ежедневной тренировкой и основаны на строгих методических правилах. Значение занятий у палки трудно переоценить, так как именно у палки развивается:

- мускулатура ног, их выворотность, танцевальный шаг, эластичность ахиллова сухожилья стопы;

- правильная постановка корпуса, распределение веса на двух и на одной ноге, устойчивость (aplomb);

- общая подтянутость фигуры, характерная для классического танца;

- координация движений;

- постановка рук и головы, красивая осанка;

- ритмичность движений, музыкальность (способность двигаться под музыку), способность выдерживать различный темп музыки.

Первое упражнение – plié (плие) во всех позициях. Мышцы и связки ног растягиваются и сокращаются в спокойном медленном темпе. Развивается сила, выворотность ног, подвижность тазобедренного, коленного и голеностопного суставов (рис. 5).

Рис. 5

Рис. 5

Второе упражнение – battements tendus (батман тандю, «вытянутый»), вытянутая нога открывается и закрывается в заданном направлении. Исполнение этого упражнения вырабатывает натянутость всей ноги (в колене, подъеме, пальцах) и силу. С этим движением органически связан - battement tendus jetés (батман тандю жете, «бросок»), вытянутая нога бросается в заданном направлении. Вырабатывает силу, натянутость ног, также добавляет легкость. Развивает подвижность тазобедренного сустава и воспитывает стопы для исполнения прыжков (рис. 6).

Рис. 6

Рис. 6

Третье упражнение – rond de jambe par terre (ронд де жамб пар тер, «круг ногой по полу»). Движение развивает вращательную подвижность тазобедренного сустава, от которой зависит диапазон выворотности ног (рис. 7).

Рис. 7

Рис. 7

Четвертое упражнение – battement fondus (батман фондю, «мягкий»), тающий батман. Развивает силу ног, эластичность связок. Позволяет добиться мягкости исполнения движений, необходимых в прыжках. К battement fondus присоединяется battement frappes (батман фрапе, «удар»), движение с ударом. Исполняется резко и энергично. Упражнение развивает подвижность и увеличивает ловкость коленного сустава (рис. 8).

Рис. 8

Рис. 8

Пятое упражнение – ronds de jambe en l'air (ронд де жамб ан лер), «круг ногой по воздуху», на высоте 45°. Разрабатывает подвижность коленного сустава и придает связкам силу и эластичность. Движение исполняется через «сопротивление» воздуха (рис. 9).

Рис. 9

Рис. 9

Шестое упражнение – petit battements на cou-de-pied (пти батман на ку де пье), маленький батман в положении ноги над косточкой. Вырабатывает свободное владение нижней частью ноги (от колена до стопы) при выворотном и неподвижном положении верхней части (от бедра до колена) (рис. 10).

Рис. 10

Рис. 10

Седьмое упражнение – battement développés (батман девлёпе, «развернутый») – вынимание ноги в заданном направлении и/или battement relevé lent (батман релеве лян) – медленное поднимание ноги. Это самое трудное движение экзерсиса. Оно исполняется на 90° и выше. Развивает шаг и силу ног, необходимую при толчке от пола во время прыжка и мягкого приземления после (рис. 11).

Рис. 11

Рис. 11

Восьмое упражнение – grands battement jetés (гран батман жете), резкий бросок ноги на 90° и выше. Развивает шаг еще активнее, чем battement développés и battement relevé lent. Энергичный бросок ноги способствует развитию внутренних бедренных мышц и сухожилий, усиливает работу тазобедренного сустава (рис. 12).

Рис. 12

Рис. 12

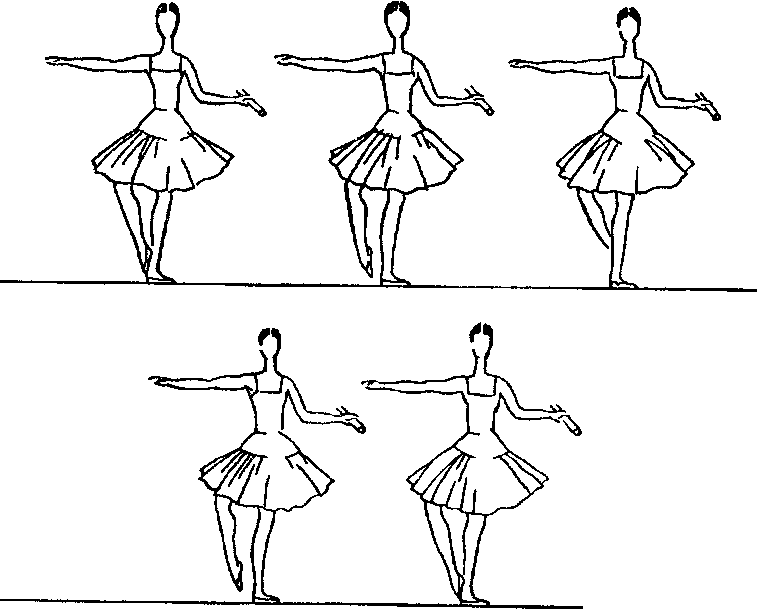

Упражнения на середине зала

| Экзерсис на середине зала имеет такое же значение и развитие, как и экзерсис у палки. Последовательность его в основном та же. На середине зала он значительно сложнее, так как следует сохранять выворотность ног и равновесие тела без помощи палки. Правильное распределение центра тяжести подтянутого корпуса на двух и на одной ноге, ровные бедра и в особенности подтянутое и выворотное бедро работающей ноги − основные условия для овладения устойчивостью. |

Рис. 13

(нумерация точек зала)

Рис. 13

(нумерация точек зала)

|

Работая перед зеркалом, не следует сосредоточивать внимание на какой-либо отдельной части тела, необходимо охватывать взглядом всю фигуру, следя за правильностью формы и положением ног. Но кроме зрительного восприятия должно быть и ощущение всего тела, его собранности и подтянутости.

Основными движениями экзерсиса на середине зала, которые должны исполняться ежедневно, можно считать battements tendus, jetes, fondus и большие battements.

Rond de jambe par terre, rond de jambe en l'air, battements frappes, doubles frappes и petits battements sur le cou-de-pied могут комбинироваться с основными движениями.

Позы и прыжки

Поза в классическом танце – это остановка в движении, во время которой тело танцовщика находится в положении равновесия на одной ноге, называемой опорной. В это время другая нога (работающая) отведена вперед, в сторону или назад. Позы делятся на малые, когда работающая нога находится на полу, и большие – работающая нога поднята. К основным позам классического танца относят: a la seconde, 4 вида arabesque, attitude, croise, efface, ecarte, epaulement.

| 1. А la seconde (франц., букв.- во II позицию)- поза классического танца, при которой нога через II позицию поднята в сторону на 90° или выше (рис. 14). 2. Аttitude - одна из основных поз, в которой опорная нога стоит на целой ступне, на полупальцах или на пальцах (пуантах), а рабочая нога поднята назад на 30°, 45°, 90° или 120° вверх с согнутым коленом. Корпус прогнут в спине (рис. 15). |

| ||

| 3. Сroise (от гл. croiser - скрещивать) - поза классического танца, выстраиваемая из положения epaulement croise в V позиции отведением ноги вперед (поза croisee вперед) либо назад (поза croisee назад). Малые позы croisee выполняются на вытянутый носок в пол, средние - подниманием ноги на высоту 45°, большие - на 90° и выше. Опорная нога может стоять на всей стопе или быть на полупальцах или пальцах, вытянутая в колене либо на demi-plie. Нога, поднятая в воздух, может быть как вытянута в колене, так и согнута (поза attitude). Поза может быть выполнена и в воздухе, во время прыжка (рис. 16). |

Рис. 16 | ||

4. Efface (еn face - напротив) – что исполнитель обращен лицом к зрительному залу. Effacee означает развернутое положение фигуры без скрещенных линий. Если, не меняя поворота плеч и головы, поставить правую ногу назад, скрещенность линий пропадает, фигура принимает epaulement efface (рис. 17).

Рис. 17

Рис. 17

| 5. Еcarte - поза классического танца, в которой тело танцовщика развернуто по диагонали, нога поднята в сторону (а la seconde), корпус отклонен от поднятой ноги; рука, соответствующая поднятой ноге, находится в III позиции, другая отведена на II; голова повернута в направлении этой ноги, или от нее (рис. 18). |

Рис. 18 Рис. 18

| |

| 6. Еpaulement (от франц., epaule - плечо) - определенное положение танцовщика, при котором фигура развернута вполоборота к зрителю, голова повернута к плечу, выдвинутому вперед. Еpaulement croise и efface являются исходным положением при образовании основных поз классического танца, а также при исполнении большинства танцевальных pas (рис. 19). |

Рис. 19

| |

7. Arabesque (с франц., букв. - арабский) - основная поза классического танца, при которой опорная нога стоит на целой ступне, или на полупальцах, или на пальцах (пуантах), а рабочая нога поднята на 30°, 45°, 90° или 120° вверх с вытянутым коленом. Существует 4 вида Арабеска (рис. 20):

I арабеск - ноги в положении effacee, рука, соответствующая опорной ноге, вытянута вперед, голова направлена к ней, другая рука отведена в сторону, кисти обращены ладонями вниз. Корпус слегка наклонен, но спина вогнута.

II арабеск - ноги в положении effacee, вперед направлена рука, соответствующая поднятой ноге, другая отведена в сторону и иногда виднеется из-за спины. Голова повернута к зрителям. Корпус слегка наклонен, но спина вогнута.

III арабеск - ноги в положении croise, соответствующая поднятой ноге рука устремляется вперед, к ней направлен взгляд, другая рука отведена в сторону. Корпус слегка наклонен, но спина вогнута.

IV арабеск - ноги в положении croise, впереди рука, противоположная поднятой ноге. Корпус развернут спиной к зрителю. Линия руки переходит в линию плеч и продлевается другой рукой. Корпус слегка наклонен, но спина вогнута [6].

Самым выразительным средством классического танца являются прыжки (аllegro). Прыжки – наиболее сложная и трудная часть учебного процесса по классическому танцу. По форме прыжки подразделяются на малые, средние и большие. Также выделяют группы прыжков: с двух ног на две, с двух ног на одну, с одной ноги на две, с одной ноги на другую, на одной ноге.

Технология прыжка включает в себя: толчек, взлет, завершение, поэтому необходима последовательность изучения. Очень важно проучить методику исполнения прыжка. Согласованность движений головы, рук, корпуса и ног – основное условие грамотного и выразительного прыжка.

Маленькое аllegro – не нужно высоко выпрыгивать наверх. В конечном результате исполняются без пауз. Часто являются подходами к турам. Могут комбинироваться со средними прыжками. Основной объем 8 или 16 тактов. Необходимо следить за чистотой и точностью исполнения.

Среднее аllegro – требуется хороший взлет и разработка плие. Оно должно быть одинаково активным до и после прыжка. В ногах должны быть точные позиции. Руки должны помогать совершению прыжка. Могут комбинироваться между собой, совершаться как на месте, так и в продвижении. Основной объем 16тактов.

Большое аllegro – очень важна хорошая элевация (зависание в воздухе). Требуется устремление наверх. Также нужно следить за хорошим плие, которое должно помогать в прыжке. В руках в основном большие позы. Прыжки становятся разнообразнее и виртуознее. Необходимо правильно проучить подходы к большим прыжкам.

При развитии прыжка следует руководствоваться следующими указаниями.

1. Перед всяким прыжком должно быть сделано demi-plie (деми плие, «неполное приседание»). Так как главным фактором подачи силы при отделении танцующего от пола служит ступня, необходимо при выработке прыжка обращать особое внимание на правильное demi-plie, т. е. не отделять пяток от пола.

2. В момент прыжка следует держать ноги напряженно вытянутыми в колене, подъеме и пальцах, если прыжок делается двумя ногами. Если же он делается на одну ногу, другая принимает требуемое позой положение, причем надо строго соблюдать выворотность верхней части ноги и стройность спины, т. е. не выпячивать ягодиц.

3. После прыжка ноги должны коснуться пола сначала носком, затем плавно перейти на пятку и опуститься на demi-plie, после чего вытянуть колени.

Разнообразие прыжков в хореографии неограничено. Это объясняется и различием сценических образов, характеров, их национальным своеобразием, индивидуальностью исполнителя. Прыжки – это образно-эмоциональное состояние взлета, возвышения человека, потому-то по форме внешне один и тот же прыжок в разных балетах, в разных танцах будет выглядеть по-разному. Рассмотрим следующие виды прыжков.

Рetit pas assemble (пти па ассамбле, от франц. «собрать»).Корпус на прыжке меняет epaulement и удерживается прямо. Голова до и после прыжка повернута к выдвинутому вперед плечу, на взлете не проходит через положение en face. В обратном направлении petit pas assemble выполняется тем же приемом с отведением ноги вперед или назад, на croise и efface. Все остальные детали движения ног сохраняются здесь полностью.

Руки находятся в подготовительном положении или переводятся в малые позы и arabesque. Корпус и голова при этом занимают положение, соответствующее выполняемой позе.

Существует еще один вариант выполнения этого движения, который называется double assemble. В данном случае прыжок выполняется дважды с одной и той же ноги. Каждое petit pas assemble следует выполнять слитно и четко, но без завышенного отведения ноги и противовесного отклонения корпуса. Руки и голова удерживаются свободно, с апломбом. Все упражнение следует повторить четыре раза вперед, затем обратно.

Изучать petit pas assemble рекомендуется по второй позиции лицом к станку и в облегченной форме. После demi-plie нога, стоящая в пятой позиции выводится носком в пол. Затем делается небольшой прыжок, во время которого раскрытая нога подтягивается вперед в пятую позицию на demi-plie. Когда это будет усвоено, можно бросок ноги выполнять с пятой позиции также на один такт в 4/4; 1 - demi-plie, 2 - прыжок, 3 - выпрямиться из demi-plie, 4 - остановка. Далее эту стадию изучения данного движения можно перенести на середину зала. Руки удерживаются в подготовительном положении, голова – en face. Вслед за этим можно перейти на затактный прыжок с последующей остановкой на demi-plie. В эту стадию изучения движения следует вводить повороты головы к раскрывающей ноге, если она ставится вперед в пятую позицию, и от ноги, если она ставится назад в пятую позицию.

И, наконец, в данное движение можно вводить epaulement, соединять два-три прыжка подряд; переводить одну руку из первой позиции во вторую, другую - из второй позиции в первую с соответствующими действиями головы.

В заключение следует изучать double assemble. Оба прыжка выполняются здесь слитно, на один такт в 2/4 с последующей остановкой в целый такт. Затем double assemble можно выполнять подряд. Руки вначале рекомендуется удерживать в подготовительном положении, в дальнейшем переводить их из 1 позиции во 2-ю на втором прыжке, поворачивая корпус и голову согласно правилам epaulement.

Petit pas jete (пти па жете) исполняется на малом прыжке, в малых позах, с броском ноги по II позиции так же, как petit pas assemble, но с окончанием в положение sur le cou-de-pied (сюр ле ку-де-пье). То есть во время demi-plie по V позиции стоящая сзади нога скользящим движением ступни по полу отбрасывается по II позиции на 45 градусов, другая нога одновременно и с силой делает прыжковый толчок. На взлете обе ноги вытягиваются, фиксирую четкость и законченность своего движения. На завершении прыжка нога, исполнявшая бросок по II позиции, мягко возвращается на место ноги, совершавшей толчок, другая нога в этот момент точно занимает положение sur le cou-de-pied сзади. Таким образом, прыжок заканчивается на том же месте, где он начинался. В обратном направлении petit pas jete начинается ногой, стоящей спереди в V позиции, и завершается sur le cou-de-pied спереди.

Руки, голова и корпус в том и в другом случае двигаются, как при выполнении petit pas assemble по II позиции. При исполнении petit pas jete подряд нога отводится на II позицию прямо с положения sur le cou-de-pied и, раскрываясь, легко скользит носком по полу. Весь прыжок, начинаясь с эластичного demi-plie, выполняется выворотными ногами. Опорная ступня во время толчка должна плотно и неподвижно примыкать пяткой к полу; ногу нужно отводить легко и точно по направлению II позиции; на взлете обе ноги отчетливо и одновременно вытягиваются в коленях, подъеме и пальцах; прыжок завершается мягким и эластичным demi-plie; положение sur le cou-de-pied при этом выполняется правильно и одновременно с окончанием demi-plie. Руки, голова и корпус действуют, как при исполнении petit pas assemble, так же стройно и свободно фиксируя малые позы.

Изучать petit pas jete надо вначале у станка, выдерживая после каждого прыжка паузу. Музыкальный размер – 4/ 4; прыжок затактный, 1/ 4 – конечное demi-plie, 1/ 4 –пауза, 1/ 4 – выпрямление из demi-plie, 1/ 4 – нога с положения sur le cou-de-pied становится в V позицию на demi-plie и т.д. Выполнять это упражнение надо четыре раза, сначала ногой, стоящей сзади в V позиции, затем обратно.

После усвоения эластичности и выворотности данного прыжка, можно переносить его исполнение на середину зала в той же учебной форме.

Руки в начале изучения pas jete надо удерживать в подготовительном положении, корпус – en face, вводя повороты головы, как в petit pas assemble, Далее можно вводить перемену epaulement и комбинированные позиции рук, выполняя два-три прыжка подряд.

Petit pas jete во многом подготавливается в petit pas assemble, поэтому особенно затягивать его изучение не рекомендуется, но усвоить эластичное, точное и устойчивое завершение прыжка на одну ногу при положении другой sur le cou-de-pied необходимо основательно и детально.

Pas glissade (па глиссад, «скользящий»). Данное движение исполняется на минимальном скользящем прыжке с продвижением в сторону, вперед или назад.

Исходная позиция ног – V, epaulement croise. Выполняется demi-plie, затем впереди стоящая нога скользящим движением отводится на II позицию, другая нога одновременно выполняет прыжковый толчок. На взлете обе ноги вытягиваются с минимальным отделением пальцев от поверхности пола; в момент завершения pas glissade нога, начинавшая его, переходит в demi-plie без дальнейшего продвижения, другая, скользя, подтягивается в V позицию назад.

На взлете руки из подготовительного положения слегка приподнимаются во 2-ю позицию, на завершающем demi-plie они опускаются в исходное положение. Корпус и голова удерживаются в положении epaulement.

Данная форма pas glissade может выполняться с переменой epaulement (в этом случае ноги меняются местами в V позиции, голова поворачивается к противоположному плечу, руки и корпус сохраняют то же положение) или начинаться ногой, стоящей сзади в V позиции, с сохранением всех вышеуказанных правил движения рук, головы и корпуса.

Кроме того, pas glissade выполняется с продвижением вперед и назад в малые позы croisee и efface. Ноги двигаются здесь по IV позиции так же, как было указано выше. Корпус удерживает epaulement. Руки на первом demi-plie из подготовительного положения поднимаются в 1-ю позицию. В момент взлета одна из них переводится во 2-ю позицию; на завершающем demi-plie руки опускаются в исходное положение, соответствующее выполняемой позе. Рas chasse (па шассе, от гл. - гнать, разгонять). Выполняется данный прыжок по пятой позиции с последующим движением ног по 2 или 4 позиции. Это движение может начинаться с различных прыжков, заканчивающихся на одну ногу, но в учебной работе его, как правило, изучают с sissonne tombee (сисон томбе, «падающий прыжок»).

Исходная позиция ног – V, вначале делается sissonne tombee вперед на efface, затем последующий взлет с продвижением, во время которого нога, находящаяся сзади, подтягивается к толчковой ноге и соединяется с ней отвесно в пятой позиции.

Руки на sissonne из подготовительного положения поднимаются на первую позицию, на tombee рука, соответствующая вытянутому вперед плечу, остается в первой позиции, другая – отводится во вторую. На двух последующих pas chasse они сохраняют занятые позиции. На двух pas chasse продолжается тот же посыл, в том же направлении и на pas assemble прекращает свое продвижение. Голова при перемене epaulement поворачивается к противоположному плечу и так удерживается до конца упражнения.

Рas de chat (па де ша, «кошачий шаг»). Исходная позиция ног – V. Из demi-plie нога, стоящая сзади, проходя через sur le cou-de-pied (сюр ле ку де пье), приоткрывается по четвертой позиции вперед по направлению продвижения; одновременно другая нога осуществляет прыжковый толчок и в свою очередь на небольшом взлете поднимается до уровня sur le cou-de-pied, затем с некоторым запозданием опускается в пятую позицию вперед на demi-plie.

Руки на взлете поднимаются в первую позицию, в момент завершения прыжка рука, соответствующая выдвинутому вперед плечу, раскрывается во вторую позицию, другая остается в первой. Голова на взлете поворачивается в направлении прыжка и так остается до конца движения. Корпус на взлете удерживается подтянуто и слегка подается вперед.

Pas de basque (па де баск, «шаг баска»). Данный прыжок относится к сложным движениям классического танца и подразделяется на малую и большую форму. Выполняется в двух минимальных прыжках.

Исходная позиция ног – пятая, одновременно с выполнением demi-plie нога, стоящая впереди скользящим движением вытягивается вперед, описывая носком на полу полукруг, другая нога остается в demi-plie. Далее на отведенную ногу выполняется прыжок на demi-plie и скользящий перевод свободной ноги через первую позицию вперед; опорная нога продолжает оставаться на demi-plie. Затем делается переход на отведенную вперед ногу и с небольшим скользящим продвижением в пятую позицию.

Руки в момент прыжка поднимаются из подготовительного положения через первую позицию во вторую и закрываются в подготовительную позицию одновременно с приходом ног в пятую позицию.

Таким образом, аllegro – это сложный и последовательный процесс. В связи с этим необходимо тщательно соблюдать методику исполнения и проучивания. Прыжки постепенно набирают темп, виртуозность и выразительность. Необходимо беспрестанно наращивать свое мастерство, следить за точностью и чистотой исполнения в данном разделе классического танца [7].

Дата добавления: 2020-11-23; просмотров: 1144; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!

Рис.14

Рис.14 Рис. 15

Рис. 15

Рис. 20

Рис. 20