ГК РФ Статья 1152. Принятие наследства

Конспект по теме «Семейное и наследственное право»

Косолапов Матвей ББ-202(2)

1. Понятие брака и семьи. Юридические условия вступления в брак и последствия их нарушения.

В социологическом смысле семья – основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны между собой общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью.

В юридическом смысле семья – круг лиц, связанных личными неимущественными и имущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание в семью.

Существует несколько подходов к определению брака.

1. Многие зарубежные авторы отождествляют заключение брака с заключением гражданско-правового договора. “Во французском праве брак есть заключаемый в установленной законом форме гражданский договор, который соединяет мужчину и женщину для совместной поддержки и помощи под руководством мужа, главы семьи”.

2. Брак – это свободный равноправный союз мужчины и женщины, заключенный с соблюдением порядка и условий, установленных законом, имеющий целью создание семьи и порождающий между супругами взаимные личные и имущественные права и обязанности.

Некоторые авторы указывают, что брак – это пожизненный союз мужчины и женщины. Иные авторы добавляют такой признак брака, как наличие цели рождения детей и их воспитания.

Закон устанавливает два условия вступления в брак:

|

|

|

· взаимное добровольное согласие вступающих в брак;

· достижение ими брачного возраста. По статье 12 семейного кодекса

Ранние браки могут тяжело отразиться на здоровье супругов и их детей, кроме того, не достигшие совершеннолетия ещё не в состоянии в полной мере оценить свои чувства и поступки. Поэтому, как правило, вступать в брак (как мужчине, так и женщине) разрешено лишь по достижении совершеннолетия, т.е. 18 лет. При наличии уважительных причин (беременность, рождение ребёнка и т.п.) орган местного самоуправления (местная администрация) может разрешить вступить в брак лицам, достигшим 16 лет. Вопрос о дальнейшем снижении брачного возраста может быть решён только на основании закона соответствующего субъекта РФ.

Не допускается заключение брака между:

· лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке;

· близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);

· усыновителями и усыновленными;

· лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства.

|

|

|

Полнородные – это братья и сестры, имеющие общих родителей.

Неполнородные – имеют только одного общего родителя (если мать – единоутробные, если отца – единокровные)

Не допускаются браки между близкими родственниками по прямой линии (отец, дочь, внучка) и между родными братьями и сёстрами. Такие браки противоречат нашим моральным представлениям, не говоря уже о том, что в результате кровосмешения, т.е. брака между близкими родственниками, могут родиться неполноценные дети. Кроме того, не допускаются браки между усыновителями и усыновленными. По статье 14 ск рф

Если при заключении брака были нарушены условия вступления в брак или существовали препятствия для его заключения, то брак может быть признан по суду не действительным. Например, один из вступающих в брак скрыл, что состоит в другом не расторгнутом браке, или брак был заключен с девушкой, не достигшей брачного возраста и т.п.

· Недействительным может быть признан и брак, при заключении которого один из вступающих в него скрыл от другого наличие у него венерического заболевания или ВИЧ – инфекции.

· Недействительным признается также фиктивный брак, то есть зарегистрированный лишь для виду, без намерений создать семью, в других целях, например чтобы получить право на жилую площадь и т. п.

|

|

|

Если брак признается судом недействительным, то считается, что он не существовал вообще и между состоявшими в нем лицами никаких прав и обязанностей не возникло (приобретенное имущество не считается общим, не возникает права на алименты и т. п.). Из этого правила существует лишь одно исключение: добросовестный супруг (то есть супруг, который не знал о наличии препятствий к заключению брака) вправе требовать выплаты алиментов (при условии нетрудоспособности и нуждаемости), а также раздела общего имущества супругов по нормам семейного законодательства о совместной супружеской собственности. Добросовестный супруг вправе требовать и возмещения ему материального и морального вреда.

Признание брака не действительным не влияет на права детей, рожденных в таком браке: воспитание, материальное обеспечение, наследование и т. п.

Семейным кодексом рф предусматривается следующий порядок заключения брака:

1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления в орган записи актов гражданского состояния в дату и во время, которые определены лицами, вступающими в брак, при подаче ими заявления о заключении брака.

При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до истечения месяца со дня подачи заявления о заключении брака.

При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления.

|

|

|

2. Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.

3. Отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации брака может быть обжалован в суд лицами, желающими вступить в брак (одним из них).

Фактический союз мужчины и женщины, не зарегистрированный в органах загса (фиктический брак), не влечет за собой возникновения каких-либо прав и обязанностей, установленных законом для супругов, независимо от того, как долго он продолжался.

Не влечет правовых последствий и брак, заключенный по религиозным обрядам, - церковный брак. Заключение брака в такой форме является личным делом вступающих в брак и может иметь место как до, так и в любое время после регистрации брака. Однако во всех случаях юридически брак считается существующим только после его государственной регистрации в органах загса.

Закон предусматривает возможность прекращения брака путем развода.

Существуют две процедуры расторжения брака:

1. Если у супругов нет совершеннолетних детей и оба (как жена, так и муж) хотят расторгнуть брак, они вправе, не обращаясь в суд, зарегистрировать развод непосредственно в органах загса. Чтобы избежать непродуманных решений, оформление развода производиться через месяц после подачи заявления.

Непосредственно в органах загса развод может быть зарегистрирован также в следующих случаях: когда один из супругов объявлен судом безвестно отсутствующим, признан недееспособным вследствие душевного расстройства, а также если один из них осужден к лишению свободы на срок свыше трёх лет.

В случаях, когда возникает спор по поводу раздела имущества, о детях или алиментах, он рассматривается судом независимо от расторжения брака в загсе.

2. При наличии несовершеннолетних детей брак может быть расторгнут только в суде.

Если оба супруга пришли к выводу, что продолжение их брака невозможно, то суд в этих случаях, убедившись в добровольном согласии каждого из супругов на развод, расторгает их брак без выяснения причин распада семьи. Однако он должен принять меры по обеспечению интересов несовершеннолетних детей, если супруги не достигли договоренности о содержании и месте жительства детей. По требованию супругов суд производит также раздел их общего имущества и определяет размер средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося супруга.

Меры по примирению супругов могут приниматься судом только в тех случаях, когда один из супругов не согласен на развод. Однако суд не вправе отказать в иске о расторжении брака, если примирительная процедура не дала результатов и требующий развода супруг настаивает на разводе.

2. Личные и имущественные права и обязанности супругов.

Более детально, по закону, личные права супружеской пары подразумевают:

· муж и жена вправе самостоятельно выбирать род занятий и рабочее место;

· мужчина и женщина, состоящие в официальных брачных отношениях, могут (лично) самостоятельно определять свое место проживания;

· оба члена семьи (муж, жена) вправе лично решать вопросы о воспитании детей, также как и иные нюансы семейной жизни;

· выбор фамилии есть как у мужчины, так и у женщины. Законодательством предусмотрены следующие права в отношении выбора фамилии в связи с вступлением в брачные узы:

· выбрать общую фамилию, которая будет у мужа и у жены после официальной регистрации брачных уз;

· после заключения брака, каждый из супругов остается при своей фамилии;

· есть возможность получить двойную фамилию. Главное, чтобы до свадьбы ни у жениха ни у невесты не была двойная фамилия;

· при официальном расторжении семейного союза, оба супруга имеют личное право на выбор фамилии — оставить добрачную или приобретенную в браке.

Помимо личных прав, законодательством предусмотрены и личные обязательства мужа и жены. Обязательства необходимы для того, чтобы не нарушались гражданские права людей, вступивших в брак.

Согласно Семейному законодательству, личные обязанности мужа и жены должны быть равными. Все обязанности супругов, по закону, опираются на следующие критерии:

· отношение в семье между мужчиной и женщиной основываются на взаимном уважении и на оказании взаимной помощи;

· оба супруга обязаны вносить вклад в свою ячейку общества, а также заботится о ее благополучии;

· супруги, став родителями, в равной мере должны проявлять заботу о детях, также поддерживать их здоровье и развитие.

В личные обязанности мужа и жены входит — учет интересов друг друга при разрешении семейных конфликтных ситуаций. Главной личной обязанностью мужа (жены) являются совершение действий, которые не будут затрагивать интересы второго супруга и детей.

Имущественные права мужа и жены строго регламентируются законом. Под имущественными правоотношениями подразумеваются правила владения и использования совместной и личной собственности. Данные правоотношения возникают между супругами с момента создания семьи, то есть после официальной регистрации бракосочетания. Имущественные права семейной пары определяются следующим образом:

· по закону к личному имуществу относятся только вещи, принадлежащее индивидуально каждому из супругов. Например, обувь, средства личной гигиены и собственность приобретенная о регистрации брака;

· важно учитывать, что драгоценности и предметы роскоши не признаются российским законодательством, как личное имущество;

· под личной собственностью, которой вправе пользоваться оба супруга, подразумевается имущество, полученное одним из них в результате дарения или наследования;

· вся собственность мужа и жены, приобретенная в период брачных отношений, относится к совместно нажитым объектам, а, соответственно, пользоваться ими вправе в равных условиях и мужчина и женщина, состоящие в семейной паре;

· ни супруг ни супруга не имеют имущественных прав на собственность других членов семьи, даже на имущество несовершеннолетних детей.

· Имущественные права семейной пары подлежат совместному использованию, а личные по условной договоренности. В соответствии с российским законодательством, разрешается составлять брачный договор. На основе данного контракта муж и жена смогут пользоваться имуществом с учетом пожеланий каждой из сторон. Важно настоящее соглашение составить с учетом всех положений закона, иначе оно может быть признано недействительным и, соответственно, не будет иметь юридической значимости.

· Ознакомиться с правилами составления брачного договора

Имущественные обязанности

Имущественные обязательства между мужем и женой обуславливаются наличием постоянных источников дохода с обеих сторон из которых будет формироваться семейный бюджет. Но законодательством предусмотрено, что если один из супругов не работает официально, а занимается ведением домашнего хозяйства, то данный вид деятельности также признается вкладом в свою ячейку общества.

Например, женщина не работает, а занимается воспитанием детей и домом в то время как муж зарабатывает денежные средства на содержание всего семейства. По закону все имущество, приобретенное в данный период за счет одного из супругов, все равно будет считаться совместно нажитым. Поэтому распоряжаться им вправе муж и жена в равных долях как в браке, так и после его расторжения.

В России законом не признается уклонение от имущественных обязательств. Например, мужчина не работает и не содержит семью, не предоставляет финансовые средства на воспитание и содержание детей, хотя является полностью трудоспособным, то его можно привлечь к ответственности — к обязательной выплате алиментов.

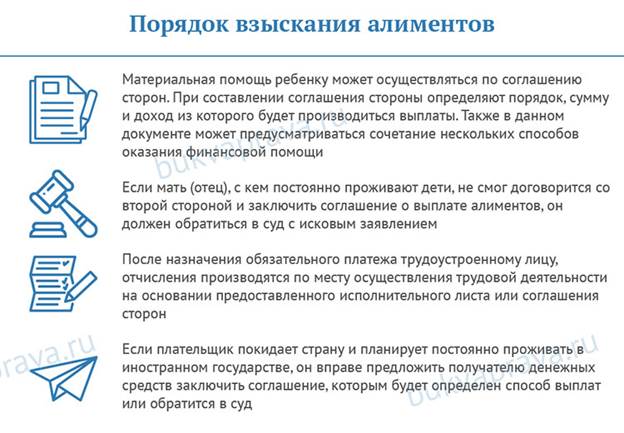

3. Алиментные обязательства супругов и других членов семьи.

Особенности:

• носят строго личный характер, т.е. не передаются третьим лицам, прекращаются со смертью как лица, обязанного платить, так и лица, правомочного получать алименты;

• являются безвозмездными, и даже их взаимный характер не превращает эти обязательства в возмездные;

• как правило, носят длительный характер;

• основания их возникновения установлены законом, однако возможна выплата алиментов и на основании соглашения сторон.

Алиментные обязательства по субъектному составу делятся на три группы:

1) алиментные обязательства родителей и детей;

2) алиментные обязательства супругов и бывших супругов;

3) алиментные обязательства других членов семьи.

Основаниями возникновения алиментных обязательств являются:

1) наличие между субъектами семейных отношений (к моменту предъявления требования о выплате алиментов семейные отношения могут быть в прошлом, как, например у бывших супругов);

2) наличие предусмотренных законом или соглашением специальных условий (нуждаемости, нетрудоспособности получателей алиментов, совершеннолетия плательщика, наличия у него необходимых средств для выплаты алиментов и т.д.);

3) решение суда о взыскании алиментов, судебный приказ или соглашение сторон об их уплате.

Субъектами алиментного обязательства являются лицо, обязанное уплачивать алименты, и получатель алиментов.

К лицам, имеющим право на получение алиментов, относятся: несовершеннолетние дети; а также при наличии определенных в законе условий совершеннолетние дети; супруги и бывшие супруги, братья и сестры, дедушки и бабушки, фактические воспитатели, отчимы и мачехи.

Лица, обязанные уплачивать алименты, подразделяются на две категории:

1) алиментнообязанные лица первой очереди (родители, совершеннолетние дети, супруги и бывшие супруги). Их обязанность по выплате алиментов не зависит от наличия других алиментнообязанных лиц;

2) алиментнообязанные лица второй очереди (совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки, совершеннолетние внуки, совершеннолетние фактические воспитанники, совершеннолетние пасынки и падчерицы). Обязанность по уплате ал и ментов у данных лиц носит субсидиарный характер и возникает лишь в случаях, когда нуждающиеся в помощи лица не могут получить содержание от алиментнообязанных лиц первой очереди.

Содержанием алиментного обязательства являются обязанность плательщика алиментов по их уплате и право получателя алиментов па их получение.

Общие основания прекращения алиментных обязательств предусмотрены в ст. 120 СК РФ. Если алиментная обязанность возникла на основании соглашения между плательщиком и получателем алиментов, она прекращается с истечением срока действия соглашения, по иным предусмотренным в соглашении основаниям (например, по его условиям отец содержит сына, пока тот учится в университете).

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается:

• когда ребенок достигает совершеннолетия или приобретает полную дееспособность до 18 лет (т.е. вступает в брак в установленном порядке или объявляется эмансипированным (эмансипация возможна с 16 лет, если несовершеннолетний работает или занимается предпринимательской деятельностью));

• в случае усыновления ребенка. Однако следует иметь в виду, что ребенок, усыновленный одинокой женщиной (одиноким мужчиной), может и сохранить свои права по отношению к родному отцу (матери). В этом случае обязанность одного из родителей содержать ребенка не прекращается;

• когда получатель алиментов — нетрудоспособный бывший супруг вступает в новый брак;

• если суд признает, что, во-первых, трудоспособность получателя алиментов восстановлена или, во-вторых, нуждаемость в помощи отпала. В этом случае алиментные обязательства должны быть прекращены, поскольку отпадает одно и ) двух необходимых условий предоставления алиментов.

4. Ответственность по семейному праву. Примеры правонарушений и ответственности за них.

Меры ответственности могут закрепляться в законе (лишение родительских прав (ст. 70 СК), отмена усыновления (ст. 115 СК) и пр.), а могут определяться сторонами в брачном договоре, в соглашении об уплате алиментов.

Так, в частности, ненадлежащее исполнение родительских прав и обязанностей влечет применение к родителям санкций, характер которых различен. Наиболее жесткая мера, которая может быть применена к родителям – лишение родительских прав (ст. 69 СК).

Лишение родительских прав представляет собой исключительную семейно-правовую меру ответственности влекущую за собою серьезные правовые последствия, как для родителя, так и для его ребенка. Это означает, что лишение родительских прав допускается: во-первых, когда изменить поведение родителей (одного из них) в лучшую сторону уже невозможно; во-вторых, только судом; в-третьих, при наличии вины родителя.

Родительские права касаются каждого ребенка в отдельности. Нельзя лишить родительских прав вообще, не выделяя ребенка, чьи права и интересы нарушаются родителями. То есть, лишение родительских прав возможно только в отношении конкретного ребенка (детей). Также нельзя лишить родительских прав и в отношении детей, которых еще нет (т.е. на будущее).

Закон устанавливает закрытый перечень оснований лишения родительских прав:

1) уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;

2) отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или из других аналогичных учреждений;

3) злоупотребление своими родительскими правами;

4) жестокое обращение с детьми, в том числе осуществление физического или психического насилия над ними, покушение на их половую неприкосновенность;

5) хронический алкоголизм или наркомания;

6) совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга.

С лишением родительских прав прекращаются не только права, но и обязанности родителей, за исключением одной – содержать своего ребенка. Дети сохраняют все свои имущественные права, основанные на факте родства с лишенными родительских прав родителями. Согласно п. 4 ст. 71 СК они по-прежнему остаются в числе наследников по закону первой очереди, наследуют в случае смерти родителей по праву представления.

После лишения родительских прав обоих родителей ребенок попадает в категорию оставшихся без попечения родителей (п. 1 ст. 121 СК). Правовые последствия лишения родительских прав сохраняют силу, пока родительские права не восстановлены судом.

5. Основные категории наследственного права. Наследование по завещанию. Наследование по закону.

Наследование — приобретение имущества, оставшегося после смерти иного лица (наследодателя). Имущество, получаемое при наследовании, называют наследственным имуществом, наследственной массой, наследством. Наследство умершего переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.

3. Наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону.

4. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.

5. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

6. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами.

7. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

8. Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

9. Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день и момент смерти, указанные в решении суда.

10. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, если момент смерти каждого из таких граждан установить невозможно. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

11. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20).

12. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

13. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

14. К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства, и наследственный фонд, учрежденный во исполнение последней воли наследодателя, выраженной в завещании.

15. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса.

16. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

17. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

18. Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

19. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

20. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить в соответствии с правилами главы 60 настоящего Кодекса все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства.

21. Правила настоящей статьи распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

22. Правила настоящей статьи соответственно применяются к завещательному отказу (статья 1137). В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.

Наследование по закону

По закону наследуется имущество наследодателя, которое не было им завещано. Все возможные наследники по закону делятся на несколько очередей. Наследники каждой очереди могут наследовать имущество, если наследники всех предшествующих очередей отсутствуют, не приняли наследство, отказались от него, либо утратили на него право (согласно завещанию или в результате своих противоправных действий). Имущество, наследуемое по закону, делится поровну между наследниками соответствующей очереди.

В России установлены восемь очередей наследников по закону:

· Первая очередь — супруг(а), родители и дети (а также внуки и их потомки по праву представления);

· Вторая очередь — родные братья и сёстры (в том числе неполнородные), дедушки и бабушки (а также племянники и племянницы по праву представления);

· Третья очередь — родные дяди и тёти (а также двоюродные братья и сёстры по праву представления);

· Четвёртая очередь — прадедушки и прабабушки;

· Пятая очередь — дети племянников и племянниц, родные братья и сёстры бабушек и дедушек;

· Шестая очередь — внуки племянников и племянниц, дети двоюродных братьев и сестёр, двоюродные дяди и тёти (дети родных братьев и сестёр бабушек и дедушек);

· Седьмая очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.

Нетрудоспособные наследники по закону, из первых 7 очередей (и независимо от этой очереди), не менее года до смерти наследодателя состоявшие на его иждивении (независимо от того, проживали они совместно или нет), наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству.

Наследование по завещанию

Завещание — односторонняя сделка, распоряжение своим имуществом на случай смерти. Оно вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Право завещать имущество является элементом правоспособности. Завещатель вправе распорядиться любым своим имуществом, в том числе и тем, которое он приобретёт в будущем. Кроме того, завещатель вправе лишить наследства одного или нескольких наследников по закону.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом или иным должностным лицом прямо указанным в законе. Не соблюдение требования об удостоверении завещания влечет его недействительность, однако в особых случаях (указанных ст.1129 Гражданского Кодекса) допускается составление завещания в простой письменной форме.

Наследниками по завещанию могут быть физические и юридические лица, международные организации т. д.

6. Принятие и отказ от наследства.

ГК РФ Статья 1152. Принятие наследства

1. Для приобретения наследства наследник должен его принять. Для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется.

2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

3. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

4. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Дата добавления: 2020-11-23; просмотров: 123; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!