Особенности источников личного происхождения в изучении истории войны

В наши задачи не входит детальная характеристика каждой из перечисленных категорий источников, однако некоторые из них, а именно – источники личного происхождения, в силу своей специфики заслуживают более подробного анализа в качестве основы историко-психологических исследований. Рассмотрим их особенности, в первую очередь, применительно к периоду Великой Отечественной войны.

Наиболее важный массив материалов по изучению духовных процессов в армии и обществе в годы Великой Отечественной войны –письма, дневники, воспоминания ее участников и современников. Именно они являются основными источниками для изучения психологических особенностей людей сравнительно недавнего прошлого. При анализе этих документов необходимо учитывать социальную обусловленность мышления их создателей и различать три уровня отражения духовных процессов: общие представления эпохи, идеи и представления той социальной общности, к которой принадлежит автор, и, наконец, его собственное, индивидуальное отношение к действительности. К мемуарам примыкает и совершенно особая категория источников – устные воспоминания, которые существуют до тех пор, пока жив человек – носитель памяти об исторических событиях. В последнее время, с широким распространением звукозаписывающих устройств, появилась возможность фиксации свидетельств и документов «устной истории», перевода их на магнитные носители с последующей расшифровкой и созданием еще одной разновидности письменных источников – записи «воспоминаний-интервью».

|

|

|

Главная особенность мемуаров и переписки – их субъективность. В описании фактов проявляются индивидуальные качества автора, его мировоззрение и политические взгляды. Связанная с этим специфика в изложении событий, в характеристике людей иногда определяется как субъективность, то есть личное мнение автора. Однако, на наш взгляд, это слишком узкое ее понимание, не включающее ни индивидуальной формы отражения действительности автором документа, ни многообразного спектра его переживаний.

Значение мемуарных и эпистолярных источников очень велико, и дело даже не в том, что по целому ряду вопросов они служат единственным свидетельством. М.Н.Покровский писал по этому поводу: «В особенности ценными являются всякого рода воспоминания, дающие тот психологический фон и ту связь, без которой имеющиеся в наших руках отдельные документы могут оказаться непонятыми или понятыми неправильно. Непосредственные свидетели возникновения документа могут лучше истолковать его букву, нежели люди, подходящие к документу через ряд лет с настроениями и представлениями, которых не было ни у кого в ту минуту, когда документ возник».

|

|

|

Источники личного происхождения играют первостепенную роль в воссоздании «живого образа человека» в его неповторимой индивидуальности, дают возможность восстановить атмосферу эпохи, психологический фон событий, без которых немыслимо и само их понимание. Именно эти источники позволяют приоткрыть внутренний мир своих создателей, сделать изучение событий прошлого

В той же связи особое место занимают так называемые «лирические отступления», время от времени прерывающие изложение событий, – это размышления, описания мыслей, чувств, впечатлений, личные оценки автора по поводу происходящего в окружающей его действительности. Что может быть субъективнее, чем этот своего рода «источник в источнике», весьма своеобразный элемент в и без того сложной структуре мемуарной и эпистолярной литературы? И тем не менее, именно эта часть источника является наиболее значимой в раскрытии и освещении психологии отдельного человека, а совокупность такого рода материалов дает возможность широкого обобщения, создания образа целого поколения, жизнь и деятельность которого пала на определенный отрезок времени.

|

|

|

В этом смысле особо выделяются источники периода Великой Отечественной войны, и не только потому, что своеобразие исторических условий, в которых они создавались, наложило отпечаток как на форму, так и на содержание этих документов (это закономерное явление, так как любой исторический источник является носителем социальной информации, продуктом своего времени), но и потому, что влияние событий Великой Отечественной войны определило целый исторический период в развитии духовной атмосферы советского общества, необычайно сильно отразилось в индивидуальном и массовом сознании всего населения нашей страны, а источники личного происхождения, как самый интимный, и потому отличающийся высокой степенью психологической достоверности вид документов, наиболее ярко воплотили в себе черты этого сознания во всей его многогранности, сложности и противоречивости. Еще К.Симонов подчеркивал огромную важность записи и сохранения воспоминаний о войне – «живой» памяти и «живой» истории – и сам немало для этого сделал. Вообще следует подчеркнуть, что для изучения духовных процессов в армии и обществе в период войны особое значение имеют свидетельства писателей и поэтов – ветеранов Великой Отечественной, чьи размышления о своем времени в публицистических статьях и литературных произведениях носят характер «обобщенной мемуаристики», – ибо, художественно переосмыслив личный жизненный опыт, они выражают настроения большинства своих сверстников, соратников и друзей, фронтового поколения в целом. При этом, когда речь идет о событиях, пережитых самим автором и описываемых им какое-то время спустя, они придерживаются герменевтического «взгляда на прошлое из прошлого», из «того времени», о котором пишут, стараясь избегать несвойственных ему критериев и оценок.

|

|

|

Говоря о таком источнике, как письма с фронта, следует отметить, что, хотя он и является массовым, при работе с ним, как правило, приходится иметь дело с единичными письмами многих авторов, в то время как комплексы писем одного лица встречаются сравнительно редко. В тех случаях, когда такие письма принадлежат перу известных людей или адресованы им, они могут отложиться в именных фондах архивов и музеев. Что касается писем рядовых граждан, то они обычно хранятся в семейных и личных архивах участников войны или их родственников, недоступные исследователям, а по прошествии времени часто оказываются утрачены. Но и получив доступ к частным архивам, не всегда можно обнаружить полную подборку документов за интересующий нас период: даже если солдат или офицер оставался жив и не выбывал надолго из строя по ранению, в сложных условиях военного времени далеко не все письма доходили по назначению. Лишь в отдельных случаях письма с фронта позволяют проследить боевой путь автора от начала и до конца войны (или до его гибели), – но это редкая удача для историка.

Все письма с фронта проходили через руки военной цензуры, сыгравшей особую роль в период Великой Отечественной войны, в которой участвовали многомиллионные массы людей, и поток писем из армии в тыл и обратно был огромен и по масштабу, и по значимости своего воздействия на общественное сознание. Разумеется, главной функцией цензуры являлось пресечение утечки через переписку информации, составляющей военную тайну (место действия, дислокация частей, их нумерация, фамилии командиров и т.п.). Однако она была озабочена не только сохранением военной тайны, но и настроениями в действующей армии. Раньше, в период Первой мировой войны, военная цензура занималась еще и снабжением войсковых частей газетами и литературой, естественно, прошедшими строгий отбор. Однако во время Великой Отечественной эта часть функций цензуры перешла к политорганам, а за ней сохранились преимущественно перлюстрация писем и составление обзоров о морально-психологическом состоянии и настроении войск, причем информация поступала в основном в контрразведку и карательные органы, а политотделы получали ее по специальному запросу. Поэтому при использовании писем военных лет в качестве источника, при оценке полноты и достоверности их содержания всегда следует учитывать, что появились они в условиях военной цензуры, о деятельности которой было хорошо известно их авторам, понимавшим, что за любую неосторожную фразу можно жестоко поплатиться. В этом, кстати, кроется причина того, что мы оказались лишены многих духовных ценностей того времени – мыслей, оценок, стихов, которые авторы писем с фронта утаивали, удерживали в себе, зная, что им не миновать военной цензуры. Люди, без страха поднимавшиеся в атаку на врага, среди своих боялись «сболтнуть лишнее» и угодить в СМЕРШ.

И все же фронтовые письма являются, пожалуй, самыми уникальными и искренними свидетельствами того времени. Но огромный пласт этих бесценных документов даже сейчас остается малодоступным, так как материалы военной цензуры в Центральном Архиве Министерства Обороны до сих пор закрыты для исследователей. Получить доступ к некоторым из них можно в том случае, если они случайно отложились в других фондах, например, в делах политорганов в ответ на очередной запрос о настроениях военнослужащих, отраженных в частной переписке.

Что касается публикаций фронтовых писем (а их в послевоенные годы выходило немало как в столичных, так и в местных издательствах), то все они очень идеологизированы, подобраны «тематически» с единственной целью – показать героизм и патриотизм советских людей, их высокие душевные качества и, разумеется, преданность советской власти. Все это, несомненно, было. Но было и другое – отрицательные настроения, отражающие трудные условия фронтового быта, усталость от постоянного риска, конфликты с начальством или товарищами по службе, наконец, естественную реакцию на поражения наших войск и т.п. Такие письма не помещали в сборниках, не выставляли в экспозициях музеев. Да и в музейные фонды они могли попасть лишь случайно, «по недосмотру», а если уж попадали, то оставались запрятаны глубоко в хранилище, недоступном для широкой публики. Из-за такой недосказанности, «фигуры умолчания» жизнь человека на войне долгое время представлялась односторонне, в героико-романтизированном виде. В начале 1990-х гг. под лозунгом изучения «белых пятен истории» получила распространение другая крайность – печаталась только «чернуха», при этом очень часто из публикуемых документов, в том числе и писем, старательно убиралось то, что не соответствовало «новому взгляду» на наше прошлое. С научной точки зрения, оба этих подхода недопустимы: любая идеологическая цензура вредна для исторического источника. Поэтому объективные, строго научные публикации сборников писем военных лет еще впереди.

Еще один источник личного происхождения – дневники. Однако в отличие от достаточно распространенных дневниковых записей участников российских войн начала XX века, фронтовые дневники периода Великой Отечественной – явление довольно редкое. В действующей советской армии запрещалось ведение подобного рода записей. Вот как этот факт отмечается в воспоминаниях поэта-фронтовика Давида Самойлова:

«Вести дневник или записывать что-либо для памяти на войне не полагалось. Информбюро постоянно цитировало дневники немецких солдат и офицеров. Я не помню публикаций наших солдатских и офицерских дневников. Даже генеральских не помню. Есть журналистские дневники – Симонова и Полевого, но это другое дело. Солдат практически и не мог вести постоянные записи. Это внушило бы подозрения, да и при очередной бесцеремонной проверке вещмешка старшина приказал бы изничтожить тетрадку или записную книжку, поскольку они не входили в список необходимого и достаточного солдатского скарба»[11].

Однако, вопреки всем уставным запретам, записи такого рода все же велись и до нас дошли некоторые дневники, созданные на передовой и в партизанских отрядах. Авторами большинства опубликованных дневников являются фронтовые корреспонденты, писатели, поэты. Основная же масса этих документов хранится в семьях фронтовиков или в музейных фондах. Написанные «для себя», они отличаются большей свободой и раскованностью суждений, чем даже письма, которые обычно предназначаются для прочтения узким кругом людей, – разумеется, с поправкой на военную цензуру. Но и в дневниках, как в любом другом документе, сохраняется, – хотя и значительно слабее, – элемент самоцензуры.

Мемуары, в отличие от писем и дневников написанные по прошествии часто довольно длительного срока и рассматривающие события прошлого «через призму времени», подчас с изменившихся позиций, что ведет к определенным искажениям ввиду невозможности всецело восстановить подлинные мысли и ощущения давно минувшего, сохраняют, тем не менее, яркую эмоциональную окраску в повествовании и оценках и позволяют воссоздать образ одного человека в разные периоды его жизни – в тот, о котором идет речь в воспоминаниях, и тот, когда эти воспоминания создавались. С этой точки зрения, особый интерес представляют мемуары, автор которых, с одной стороны, пытается с максимальной полнотой и точностью восстановить свои мысли, чувства и поведение в описываемый им период, а затем выражает свое к ним отношение, сформировавшееся на протяжении ряда лет, иногда – целой жизни. Вопрос о том, «как бы я поступил сейчас, попав в подобную ситуацию», и ответ на него, содержащий иной канон поведения, ясно показывают эволюцию мировоззрения на основе сложного жизненного опыта и некоторые особенности возрастной психологии. Но и ответ, предусматривающий повторение поступка, совершенного в прошлом, вовсе не означает, что личность мемуариста и его представления о мире не претерпели никаких изменений. Это говорит, скорее, об устойчивости базисных элементов структуры данной личности и об их эволюции в пределах одной поведенческой установки, а не в переходе от одной установки к другой.

Особый интерес для нас представляют не только мемуары в собственном смысле слова, как их принято понимать, но и отрывочные воспоминания об отдельных боевых эпизодах, включая воспоминания-размышления в форме писем участников войны в редакции газет и журналов. Избирательность памяти почти всегда выносит на поверхность то, что вызвало когда-то наиболее глубокое потрясение. И, на наш взгляд, именно эта разновидность мемуаристики выявляет наиболее яркие впечатления и события человеческой жизни, дает больше возможностей для понимания психологии, чем воспоминания, охватывающие иногда довольно значительный период времени, а потому «смазывающие» значение отдельных эпизодов и вызываемых ими мыслей и чувств.

Социологические источники

Наряду с собственно историческими источниками огромную важность имеют источники социологические. Как уже говорилось, изучение историко-психологических явлений основано, прежде всего, на источниках личного происхождения, которые можно разделить на две основные категории. К первой относятся те из них, которые создаются непосредственно в ходе событий (письма и дневники); ко второй – источники, возникающие постфактум, часто спустя много лет, и содержащие ретроспективное описание и оценку событий, а также связанных с ними мыслей, чувств, настроений их участников (воспоминания). Как правило, эти документы возникают независимо от исследователя. Но если участники и современники изучаемых событий еще живы, историк имеет уникальную возможность использовать самих людей в качестве непосредственного источника информации. Преимущество в этом случае состоит в том, что исследователь может управлять процессом создания нового источника в соответствии с потребностями исследования, конкретизировать и уточнять получаемые данные. При этом как бы сочетается изучение такого традиционного источника как мемуары с методикой социологических исследований, прежде всего с интервьюированием. Данный вид исторических исследований в последние десятилетия широко применяется на Западе, где носит название «oral history», или «устная история».

Названный метод наиболее эффективен, когда сам респондент (опрашиваемый) хорошо помнит о происходивших событиях, охотно идет на контакт и готов давать правдивую, объективную информацию. Принято считать, что наиболее важно фиксировать свежие впечатления, «по горячим следам» событий, когда в памяти сохраняются все их детали и подробности. Но, во-первых, это далеко не всегда возможно (например, сегодня применительно к ветеранам Великой Отечественной или других прошедших войн), а во-вторых, вовсе не обязательно приносит наиболее значимые результаты. Так, на сознание участников боевых действий сильнейшее деструктивное влияние оказывает посттравматический синдром, одним из распространенных проявлений которого является защитная реакция «блокировки» памяти о травмирующих событиях. По данным медиков, смягчение посттравматического синдрома происходит спустя несколько лет после войны, и лишь тогда респонденты способны описывать и оценивать происшедшее с ними достаточно спокойно и трезво. Но, разумеется, при анализе этой «вторичной» (но отнюдь не второсортной!) информации нужно, как и в случае с классической мемуаристикой, делать поправку на «ретроспективный взгляд» и четко отслеживать все позднейшие наслоения, касающиеся, как правило, не фактической, а именно оценочной стороны событий – с позиций приобретенных респондентом уже после их окончания опыта и знаний.

Главной целью интервьюирования ветеранов войны является формирование историко-социологического источника, содержащего информацию по широкому кругу проблем фронтовой жизни, быта и психологии участников боевых действий. При этом задача целенаправленно создать совокупность источников личного происхождения (воспоминаний), особым образом организованных для раскрытия конкретных, прежде всего, психологических проблем истории Великой Отечественной войны, соответствует не социологическому, а именно историческому исследованию.

Желательно, чтобы непосредственному общению с респондентом в ходе «глубокого интервью» предшествовал анкетный опрос. Таким образом, будет проводиться «многоуровневое» исследование, включающее как получение значительного массива ответов на формализованные вопросы в ходе анкетирования, так и развернутую проработку наиболее важных проблем в процессе глубокого интервью. Преимущество такого обследования заключается прежде всего в том, что респонденты вначале будут подготовлены к «погружению в прошлое», оживив в памяти конкретные события, даты и факты. (Для людей пожилых, какими являются ветераны Великой Отечественной, этот «предварительный этап» особенно полезен и важен.) Затем историк использует возможность непосредственного живого контакта с «первоисточником», не ограничиваясь «наличной» информацией, что характерно для письменных источников, а «вычерпывая» ее по тому кругу проблем, которые значимы для исследования. Этим обеспечивается и возможность сопоставления, уточнения информации, и высокая степень ее полноты и достоверности.

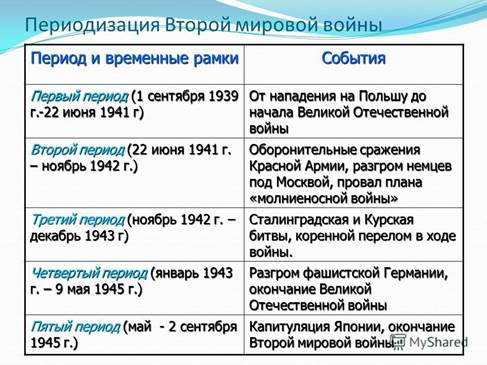

1. Периодизация Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Организация академической, научной и научно-исследовательской работы студентов. Самостоятельная работа, исследовательская работа студента. Требования для студентов в области изучения курса.

1. Изучение монографий и научных статей по тематике спецкурса.

2. Библиографический обзор за последние 5 лет

3. Разработка и защита презентаций.

| № | ВИД работы | БАЛЛЫ |

| 1. | работа на семинарских занятиях | 5 |

| 2. | написание кмр | 20 |

| 3. | Изучение монографий и научных статей по тематике спецкурса | 5 |

| 4. | Библиографический обзор за последние 5 лет | 15 |

| 5. | Разработка и защита презентаций | 15 |

| 6. | ЭКЗАМЕН | 40 |

Дата добавления: 2020-11-15; просмотров: 281; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!