Начало формирования антигерманского блока

Г.

ОДБ.07 История Отечества

Преподаватель Клевцова Ю.А.

Лекционный материал для студентов групп ПК-01.02, ПК-02.02

1. Проработать материалы лекции.

2.Составить опорный конспект, используя материалы лекции.

3. Опорный конспект предоставить до 16.10.2020г. на электронную почту Yuliya.Klevcova.79@mail.ru

Тема. СССР накануне и в начале Великой Отечественной войны

План лекции:

1. СССР накануне войны.

2. Подготовка к войне, соотношение сил и планы сторон.

3. Начальный период войны.

4. Формирование антигерманского блока.

СССР накануне войны

В годы третьей пятилетки (1938-1942) основной акцент был сделан на развитие восточных районов страны, где предполагалось строительство предприятий-дублеров. Большое значение приобрела топливно-энергетическая база: планировалось расширение Кузнецкого угольного бассейна и создание в районе между Волгой и Уралом новой нефтяной базы. Однако реализация этих планов была прервана вступлением СССР во Вторую мировую войну. Ни одно из предприятий-дублеров в строй ввести не успели.

Накануне войны ежегодный прирост оборонной продукции составлял почти 40%, что в 3 раза превышало общие темпы роста промышленного производства. С целью укрепления обороны было свернуто производство техники для сельского хозяйства, автомашин для гражданских целей. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы переключались на производство танков. Остановилось жилищное строительство.

|

|

|

Хотя коллективизация была осуществлена, государство продолжило ужесточение аграрной политики, что было связано с отношением колхозников к общественному труду. Зарплата в колхозах не начислялась. Трудодни были почти бесплатным трудом на государство, выплаты за них зависели от урожайности. Колхозников выручало ЛПХ - личное подсобное хозяйство (сад, огород). Оставив его в распоряжении крестьян, государство сняло с себя заботу о пропитании колхозников. Были трудоспособные колхозники, которые за год не выработали ни одного трудодня, предпочитая работать на себя в личном хозяйстве. Накануне войны началась борьба с ЛПХ: путем обмера приусадебных участков колхозников и единоличников их размеры сократили. В мае 1939 г. для укрепления трудовой дисциплины в колхозах установили обязательный минимум трудодней в году (от 60 до 100 в зависимости от района СССР). Колхозники, не выработавшие этот минимум, исключались из колхоза, лишались приусадебных участков, отправлялись на принудительные работы.

В целях ослабления аграрного перенаселения в предвоенные годы колхозники из центральных районов в плановом порядке переселялись на Дальний Восток, в Забайкалье и другие восточные районы страны. В 1939-1940 гг. было переселено 137 тыс. семей колхозников. В Прибалтике, Западной Украине и Западной Белоруссии, вошедших в состав СССР в 1939-1940 гг., развернулась борьба с хуторскими хозяйствами.

|

|

|

В предвоенный период была ужесточена политика в отношении рабочих. Для борьбы с высокой текучестью рабочей силы принимались чрезвычайные меры. С 1939 г. в случае увольнения по собственному желанию рабочие и служащие обязаны были за месяц предупредить об этом администрацию. В том же году для рабочих и служащих была введена трудовая книжка единого образца, без которой нельзя было устроиться на работу. Осенью 1940 г. наркомы СССР получили право переводить рабочих и служащих с одних предприятий и учреждений на другие без их согласия для того, чтобы обеспечить рабочей силой новостройки, расположенные в отдаленных районах.

Велась борьба за повышение трудовой дисциплины. За тройное опоздание на работу в течение месяца на 20 мин. работники подлежали увольнению как прогульщики. В июне 1940 г. были введены восьмичасовой рабочий день, семидневная рабочая неделя, запрещен самовольный уход с работы рабочих и служащих. Принятое постановление правительства о снижении сдельных расценок и повышении норм выработки привело к существенному снижению зарплаты рабочих.

|

|

|

1 сентября 1939 г. Верховный Совет СССР принял Закон "О всеобщей воинской обязанности", согласно которому призыву на действительную службу подлежали мужчины, достигшие 19-летнего, а окончившие среднюю школу — 18-летнего возраста.

Численность Красной Армии к началу войны достигла 5 млн. человек. В 1938-1939 гг. была введена кадровая система комплектования вооруженных сил. Поскольку тяжелым ударом по боеспособности Вооруженных Сил СССР стали массовые репрессии против командного состава (1937-1938 гг.):

§ в 1939 г. было увеличено число военных вузов

§ в 1940 г. для повышения ответственности и роли высшего командования введены генеральские и адмиральские звания, отменен институт военных комиссаров.

Летом 1940 г. в РККА возобновилось формирование крупных бронетанковых соединений, в начале 1941 г. — воздушно-десантных корпусов.

Границы, установленные в 1939-1940 гг. в ходе расширения СССР, не были должным образом укреплены, поэтому в начале июня 1941 г. началось выдвижение к западным границам войск из внутренних военных округов.

|

|

|

Подготовка к войне, соотношение сил и планы сторон

СССР оказался неподготовленным к Великой Отечественной войне, потерпев на ее первом этапе сокрушительное поражение. Главными причинами поражений Красной армии в 1941 г. являлись:

§ лучшая подготовленность Германии к войне;

§ разгром командного состава советских вооруженных сил в ходе репрессий 1937-38 гг.

Основу тактики Красной армии составляла концепция ведения боевых действий "малой кровью, на чужой территории".

Численность советских вооруженных сил на границе от Баренцева до Черного морей составляла 2,9 млн. человек. Остальные силы были рассредоточены на других участках: на Дальнем Востоке и Юге, где ожидалось вторжение войск союзников Германии — Японии и Турции.

Советские разведчики неоднократно сообщали о сроках нападения Германии на СССР. Однако Сталин ожидал нападения Германии на Англию. Он был уверен, что война с Германией начнется не ранее лета 1942 г. Несмотря на очевидные доказательства подготовки Германии к нападению на СССР, Сталин только 21 июня 1941 г. в 23.30 отдал приказ о приведении войск приграничных округов в боевую готовность. Эта директива поступила в войска тогда, когда немцы уже начали вторжение в СССР.

К лету 1941 г. Германия оккупировала Францию, Данию, Норвегию, Бельгию, Голландию, Люксембург, Грецию, Югославию, Чехословакию, Польшу. В результате этого ее военно-экономический потенциал был значительно усилен. К власти в Болгарии, Венгрии и Румынии пришли прогерманские силы.

Союзниками Германии стали Италия, Япония, Турция.

18 декабря 1940 г. Адольф Гитлер утвердил план нападения на СССР, разработанный под руководством генерала Ф. Паулюса, который получил имя жестокого германского короля, императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы. План был рассчитан на молниеносную войну (блицкриг) и предполагал наступление в ходе летней кампании 1941 г.:

§ на ленинградском направлении (группа армий "Север"),

§ на московском направлении (группа армий "Центр") и

§ на киевском направлении (группа армий "Юг").

В короткий срок немцы рассчитывали фланговыми танковыми ударами разгромить основные силы Красной Армии и выйти на линию Архангельск – Астрахань.

Немцы сконцентрировали на западной границе СССР 5,5 млн солдат и офицеров, почти 5 тыс. боевых самолетов, более 3700 танков, свыше 47 тыс. орудий и минометов.

Соотношение сил накануне войны было таким:

| Вооруженные силы | СССР | Германия |

| Личный состав | 2,9 млн.чел. | 5,5 млн.чел. |

| Количество дивизий | 170 | 190 |

| Танки | 9,2 тыс (1863 тыс новых конструкций) | 4.3 тыс новых конструкций |

| Самолеты | 8,5 тыс (1540 новых конструкций) | 5 тыс новых конструкций |

| Орудия | 47 тыс | 48 тыс |

Начальный период войны

Великую Отечественную войну принято разделять на три крупных периода:

§ первый — начальный период (22 июня 1941 г. — 18 ноября 1942 г.);

§ второй — период коренного перелома (19 ноября 1942 г. — конец 1943 г.);

§ третий — период освобождения территории СССР от агрессора и разгрома фашистской Германии (начало 1944 г. — 9 мая 1945 г.).

Участие СССР во Второй мировой войне продолжилось периодом советско-японской войны (9 августа — 2 сентября 1945 г.).

Война началась в 4 утра 22 июня 1941 г. мощными ударами воздушных и механизированных армий Германии по частям Красной Армии на всем протяжении советской границы и крупным городам. В первый день немецкая авиация разбомбила 66 аэродромов и уничтожила 1200 советских самолетов, тем самым до лета 1943 г. обеспечив господство в воздухе.

Одной из первых приняла на себя удар Брестская крепость, организованную оборону которой возглавили майор П. М. Гаврилов и полковой комиссар Е. М. Фомин. Последние защитники крепости, при захвате которой суммарные потери немцев составили до 5 % от общих потерь вермахта на Восточном фронте за первую неделю войны, были пленены 26 июля.

Сталин, так и не поверил в нападение Гитлера. В директиве войскам он предписывал "разгромить врага", не переходя границы с Германией. 22 июня с обращением к народу выступил первый заместитель председателя СНК, нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов.

22 июня была объявлена всеобщая мобилизация военнообязанных.

23 июня для стратегического руководства вооруженными силами создана Ставка Главного Командования (впоследствии Ставка Верховного Главнокомандования) в составе С. К. Тимошенко (председатель), Г. К. Жукова, И. В. Сталина, В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова, С. М. Будённого, Н. Г. Кузнецова.

10 июля Ставку возглавил Сталин.

29 июня 1941 г. в стране было введено военное положение.

30 июня создан Государственный Комитет Обороны (ГКО) , в руках которого сосредоточилась вся полнота государственной, партийной и военной власти. Председателем ГКО стал Сталин.

В первый месяц войны Красная Армия оставила почти всю Прибалтику, Белоруссию, Молдавию и большую часть Украины. Она потеряла около 1 млн. бойцов, из которых 724 тыс. оказались в плену. Под Минском были разгромлены практически все армии Западного фронта, по которому Германия нанесла главный удар. Руководство страны организовало суд над большой группой генералов во главе с командующим войсками Западного фронта генерал-полковником Д. Г. Павловым, которых обвинили в измене и расстреляли.

Задержать наступление врага на главном, московском, направлении удалось в ходе двухмесячного Смоленского сражения (10 июля — 10 сентября 1941 г.). Немцы были временно остановлены в 300 км от Москвы. В конце сентября советские войска потерпели серьезное поражение под Киевом, где пять армий Юго-Западного фронта (свыше 700 тыс. человек) попали в окружение. Лишь незначительная часть окруженных вырвалась из кольца, более полумиллиона человек попали в плен. Большинство воинов погибло в боях вместе с командованием во главе с генерал-полковником М. П. Кирпоносом, командующим фронтом. Поражение Юго-западного фронта открыло противнику дорогу на Восточную Украину, в Приазовье и Донбасс.

Овладев Киевом, враг переломил ситуацию на московском направлении, прорвав оборону Красной Армии.

В конце сентября началась четырехмесячная Московская битва (30 сентября 1941 г. — январь 1942 г.), в первые недели которой попали в окружение пять армий ополчения (600 тыс. человек). В ходе неудачной летне-осенней кампании 1941 г. Красная Армия потеряла почти 5 млн. человек, из которых 2 млн. были убиты и около 3 млн. пленены.

16 августа 1941 г. был издан приказ № 270 "Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия", объявлявший всех попавших в плен предателями и изменниками. Согласно приказу, подлежали репрессиям семьи пленных командиров и политработников, лишались льгот, предоставляемых семьям участников войны, родные пленных солдат.

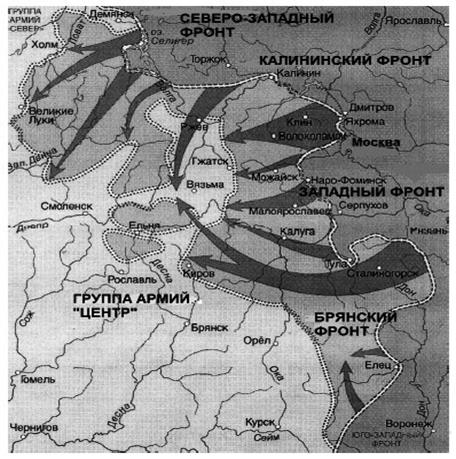

Германский генштаб разработал операцию по взятию Москвы - "Тайфун". Группа армий "Центр" к концу ноября подошла к столице на расстояние 25-30 км. Началась эвакуация из Москвы правительственных учреждений, крупных промышленных предприятий, населения.

С 20 октября столица находилась на осадном положении. Для ее обороны были созданы три фронта:

§ Западный (командующий генерал армии Г. К. Жуков)

§ Калининский (командующий генерал И. С. Конев)

§ Юго-Западный (командующий маршал С. К. Тимошенко).

Огромное значение для укрепления морального духа армии имел проведенный в дни Московской битвы парад7 ноября 1941 г. на Красной площади. Военные подразделения сразу с парада отправлялись на фронт.

Тяжелые оборонительные бои против немецких танковых дивизий на Волоколамском направлении вела 316-й стрелковая дивизия под командованием генерала И. В. Панфилова. Советская пропаганда в качестве примера мужества для бойцов Красной Армии ставила легендарный бой у разъезда Дубосеково, где 28 бойцов-панфиловцев во главе с политруком В. Г. Клочковым, надолго задержали танковые атаки противника. Исключительно мобилизующую роль сыграли облетевшие всю страну слова политрука: "Велика Россия, а отступать некуда: позади – Москва!".

5-6 декабря 1941 г . советские войска перешли в контрнаступление от Калинина (Твери) до Ельца, освободив Московскую, Тульскую, значительную часть Калининской области. По всему фронту за месяц враг был отброшен на 100-150 км от Москвы. В ходе контрнаступления Красная Армия потеряла более 600 тыс. человек. Под Москвой войска Германии потерпели первое во Второй мировой войне крупное поражение. Окончательно провалился план блицкрига. Противник перешел к стратегии затяжной войны.

8 сентября 1941 г. немецким войскам удалось установить блокаду Ленинграда, которая продолжалась до 27 января 1944 г. В городе не было запасов продовольствия и топлива. С наступлением ранней зимы 1941-1942 гг. страшным испытанием стал голод. По Дороге жизни, проложенной по льду Ладожского озера, под непрерывными бомбежками врага, в город везли продовольствие (в ноябре 1941 г. - апреле 1942 г. было доставлено 262 тыс. тонн продовольствия) и вывозили население (около 1 млн. человек).

После Московской битвы успехи контрнаступления по всему фронту, которое продолжалось до апреля 1942 г., оказались непрочными и обернулись крупными потерями. На северо-западном направлении попытка прорвать блокаду Ленинграда завершилась неудачей: 2-я ударная армия Волховского фронта в ходе Любанской операции была разгромлена, а ее командование во главе с генерал-лейтенантом А. А. Власовым пленено.

Летом 1942 г. германское командование решило нанести главный удар на юге, чтобы овладеть Кавказом и Нижним Поволжьем. Советское командование, ошибочно определив целью нового наступления Москву, сосредоточило здесь более половины армий, почти 80 % танков, 62 % самолетов. На юге против главных сил врага осталось 5,4 % наших дивизий, 2,9 % танков. Вопреки мнению Генштаба и его начальника Б. М. Шапошникова, Сталин дал указание провести в Крыму, на Харьковском направлении и ряде других мест несколько отвлекающих наступательных операций. Значительный разброс сил обернулся новой катастрофой в мае 1942 г.

В районе Харькова немцы окружили три армии Юго-Западного фронта, взяв в плен 240 тыс. человек. Поражением закончилась Керченская операция: были окружены и разбиты три армии Крымского фронта, в плену оказалось 149 тыс. человек. Это поражение отразилось на судьбе осажденного Севастополя, оставленного советскими войсками 4 июля, и облегчило летнее наступление противника на Кавказ.

Группа армий "А" вышла к Кавказскому хребту, стремясь быстрее захватить нефть Майкопа, Грозного и Баку.

Группа армий "Юг" начала наступление на Воронеж. Захватив правобережную часть города, противник был остановлен. 24 июля немцы овладели Ростовом-на-Дону.

Группа армий "Б" продолжила наступление к Волге.

17 июля 1942 г . началась Сталинградская битва. Германское командование планировало овладеть Сталинградом, чтобы перерезать Волжскую транспортную артерию, по которой в центр страны доставлялись хлеб и нефть. Захвату Сталинграда придавалось важное идеологическое значение. Чтобы остановить бегство войск, 28 июля 1942 г. Сталин подписал приказ № 227 ("Ни шагу назад!"), который объявил отступление предательством Родины, ввел штрафные батальоны, роты, заградительные отряды.

|

25 августа 1942 г. в Сталинграде было введено осадное положение. Обороняли город 62-я армия под командованием генерал-лейтенанта В. И. Чуйкова и 64 -я армия во главе с генерал-майором М. С. Шумиловым.

Начало формирования антигерманского блока

Великобритания и США заявили о поддержке СССР в связи с началом фашистской агрессии. Ярый противник Советского Союза У. Черчилль 22 июня назвал опасность для СССР "нашей опасностью".

12 июля 1941 г. было подписано соглашение между СССР и Великобританией о совместных действиях в войне против Германии.

14 августа 1941 г. заключена Атлантическая хартия между США и Великобританией. Правительство США объявило об экономической и военно-технической помощи СССР в борьбе против Гитлера.

29 сентября — 1 октября 1941 г. в Москве прошла первая конференция министров иностранных дел СССР, Англии, США. На ней обсуждались вопросы расширения военно-технической помощи Советскому Союзу. Начиная с 1941 г. США оказывали помощь СССР по ленд-лизу, государственной программе помощи союзникам боеприпасами, техникой, продовольствием, сырьем.

1 января 1942 г. представители 26 государств подписали Вашингтонскую декларацию, согласно которой обязались использовать все свои ресурсы для борьбы с Германией и не заключать сепаратного мира.

Формированию военного союза трех держав способствовали советско-английский договор о союзе в войне (май 1942 г.) и соглашение с США о взаимной помощи (июнь 1942 г.).

Хронология

| Дата | Событие |

| 22 июня 1941 г. | Нападение Германии на СССР |

| 23 июня 1941 г. | Образована Ставка Главного Командования |

| 30 июня 1941 г. | Образован Государственный Комитет обороны (ГКО), в его руках сосредоточена вся власть в стране. |

| Июнь – июль 1941 г. | Оборона Брестской крепости |

| 10 июля-10 сентября 1941 г. | Битва за Смоленск |

| 10 июля 1941 г. | Ставка Главного Командования преобразована в Ставку Верховного Главнокомандования (Сталин, Молотов, Тимошенко, Буденный, Ворошилов, Шапошников, Жуков) |

| Июль 1941 г. | Немцами захвачена Белоруссия, Прибалтика, Молдавия и Правобережная Украина |

| 8 сентября 1941 г. | Блокирован Ленинград |

| Сентябрь 1941 г. | Сдан Киев |

| Октябрь 1941 г. | Сдана Одесса |

| Сентябрь– октябрь 1941 г. | Оборонительный этап Московской битвы. Срыв немецкой операции «Тайфун» |

| 10 октября 1941 г. | Г. К. Жуков назначается командующим Западным фронтом |

| 19 октября 1941 г. | В Москве вводится осадное положение |

| 7 ноября 1941 г. | Парад на Красной площади, добровольцы уходят с парада прямо на фронт |

| 5-6 декабря 1941 г. | Контрнаступление советских войск, враг отброшен на 150-200 км от Москвы |

| Июнь 1942 г. | Фашистские войска вышли к Воронежу, верховьям Дона и захватили Донбасс. Развернуто наступление на Кавказ и к Волге |

| Июль 1942 г. | Создан Сталинградский фронт во главе с Тимошенко |

| Июль-август 1942 г. | Генерал фон Паулюс проводит наступление на Сталинград |

| Сентябрь 1942 г. | Остановлено наступление фашистских войск на Кавказе |

| Сентябрь 1942 г. | Начало обороны Сталинграда |

| 1941 г. | Московская конференция. Достигаются договоренности об ленд-лизе. Создается антигерманский блок. |

Дата добавления: 2020-11-15; просмотров: 156; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!