Средняя частота вращения винта

СИЛЫ И МОМЕНТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА СУДНО.

Все силы, действующие на судно, разделяются на три группы:

движущие;

внешние;

реактивные.

К движущим силам относятся силы, создаваемые средствами управления: тяга винта, боковая сила руля, силы, создаваемые средствами активного управления.

К внешним силам относятся силы давления ветра, волнения моря, давления течения.

К реактивным силам относятся силы, возникающие в результате движения судна под действием движущих и внешних сил. Они разделяются на инерционные — обусловленные инертностью судна и присоединенных масс воды и возникающие только при наличии ускорений. Направление действия инерционных сил всегда противоположно действующему ускорению. Неинерционные силы обусловлены вязкостью воды и воздуха и являются гидродинамическими и аэродинамическими силами.

Равномерное прямолинейное движение судна характеризуется равенством тяги винта силам сопротивления воды. Вода обладает свойствами вязкости и весомости, которые обусловливают два вида сопротивлений: вязкостное и волновое. Как показывают исследования, вязкостное сопротивление имеет две составляющие: трения и формы.

На вязкостное сопротивление преимущественное влияние оказывают площадь и шероховатость смоченной поверхности корпуса, а сопротивление формы зависит еще и от обводов судна.

Волновое сопротивление связано по своей природе с образованием корабельных волн, возникающих в силу взаимодействия корпуса движущегося судна с окружающей его водой.

|

|

|

Рассмотрим физическую картину обтекания жидкостью тела, форма которого соответствует форме корпуса судна:

Набегающие на тело струи жидкости искривляются тем больше, чем ближе они расположены к телу. Вследствие этого гидродинамическое давление на тело распределяется так, как показано на рисунке. В оконечностях площади сечений струек наибольшие, скорости наименьшие, а давления наибольшие. По мере приближения к середине тела площади сечений струек уменьшаются, скорости частиц жидкости увеличиваются, а давление падает. В районе максимальной толщины тела скорости частиц больше скорости набегающего потока, в результате чего здесь появляется зона разрежения, т.е. здесь избыточное давление отрицательно.

Поскольку в оконечностях тела гидродинамическое давление повышено, здесь происходит подъем жидкости, а в средней части, где давление понижено – опускание. Подъем и опускание жидкости имеет динамический характер, поэтому частицы жидкости по инерции перемещаются на большие расстояния, чем следует для уравновешения давления. Затем поднявшиеся частицы под действием собственного веса, а опустившиеся – под давлением окружающей жидкости начинают двигаться в обратном направлении. Так возникают возмущения, дающие начало волновому движению жидкости.

|

|

|

При обтекании судна водой образуется две группы волн: носовые и кормовые. Каждая состоит из поперечных и расходящихся волн. Высота носовых волн больше, чем кормовых. Носовая волна начинается гребнем, расположенным сразу за форштевнем. Первая кормовая волна всегда начинается впадиной, захватывающей кормовую оконечность. Поэтому в носовой части судна давление будет больше, чем в кормовой. За счет разницы этих давлений образуется волновое сопротивление, на величину которого оказывает влияние интерференция поперечных корабельных волн, заключающаяся в том, что носовые волны, достигнув кормовых, накладываются на них. Этот процесс зависит от скорости и длины судна. При неблагоприятной интерференции подошва носовой волны накладывается на подошву первой кормовой волны, в результате чего амплитуда суммарной волны увеличивается, а ее рельеф становится более крутым

· Расходящиеся волны представляют собой ряд гребней, смещенных относительно друг друга так, что мысленная линия, соединяющая середины их длин, составляет с ДП угол α = 18-20˚, а гребни угол β= 36-40˚. Вследствие инерции воды первая носовая расходящаяся волна зарождается не у самого форштевня, а несколько дальше в сторону кормы. Первая кормовая расходящаяся волна зарождается перед ахтерштевнем. Расходящиеся волны создаются и распространяются независимо друг от друга. С удалением от корпуса высота волн уменьшается.

Поперечные волны перпендикулярны ДП судна. Они зарождаются в тех же местах, где и расходящиеся волны. По мере удаления от штевней протяженность поперечных волн увеличивается, но не выходит за границу, образованную расходящимися волнами. Запас энергии всех поперечных волн одинаков, поэтому, чем больше протяженность волны, тем меньше ее высота. Поперечные волны распространяются в направлении потока.

|

|

|

МАНЕВРЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СУДНА

Определение маневренности

Маневренность — это совокупность основных навигационных свойств судна, которая обеспечивает ему возможность перемещаться в заданном направлении с необходимой скоростью. Маневренные свойства судна не постоянны и состоят из элементов. Их изменение происходит под влиянием различных факторов как внешних, так и самого судна.

|

|

|

К числу основных элементов судна относятся: ходкость, скорость, управляемость, инерция.

Ходкость — способность судна перемещаться с заданной скоростью, преодолевая сопротивление воды и ветра. Это достигается работой движителя (главный двигатель, парус и т. д.), который создает и поддерживает движущую силу, приложенную к судну. Ходкость судна характеризуется скоростью, инерцией и дальностью плавания.

Скорость — способность судна проплывать определенное расстояние ( S ) за определенное время ( t ): V— = S / t . От точного знания скорости зависит успех выполнения маневра, поэтому она определяется на каждом судне с точностью до 0,1 уз при заданной частоте вращения движителей.

На скорость в период эксплуатации судна влияют: обрастание корпуса (5—10 %), волнение и ветер (до 20 % и более), мелководье, течение, загрузка и дифферент.

Способы определения скорости. Существует несколько способов определения скорости судна: навигационные (на мерной линии, с помощью плавающего предмета, между обсервациями), радиотехнические (с помощью судовой РЛС, по радионавигационным системам).

Определение скорости на мерной линии. Этот способ является наиболее точным и получил наибольшее распространение, применяется он на специально оборудованном полигоне, называемом мерной линией (рис, 161). Для оборудования этого полигона выбирают участок моря, защищенный от волнения, ветра и течения, с равными и достаточными глубинами. Запас воды под килем должен быть равен 5—6 осадкам судна.

| Рис 161. Испытание на мерной линии |

На берегу устанавливают одну пару ведущих (С1 С2) и не менее двух пар секущих (А1 А2, В1 В2) створных знаков.

Испытания проводят при волнении не более 3 и ветре — не более 4 баллов и скорости течения до 0,3 уз. Полигон должен быть свободным и удобным для маневрирования.

Судно в грузу или балласте выходит на мерную линию. Скорость определяется на всех режимах работы главного двигателя: полного, среднего, малого и самого малого хода. В судовой журнал записываются осадки носом и кормой, состояние погоды (ветер, волнение, наличие течения).

В районе мерной линии судно ложится на ведущие створы (перпендикулярно к секущим), имея частоту вращения винта, соответствующую режиму испытаний. В момент прохождения первой пары секущих створов В1 В2 наблюдатель пускает секундомер, одновременно замечая отсчет лага и тахометра (частоту вращения гребного винта). При прохождении второй пары секущих створов А1 А2 останавливают секундомер, вновь снимают Показания лага и тахометра. Полученные данные заносят в таблицу испытаний. После прохода вторых секущих створных знаков судно проходит некоторое расстояние, разворачивается и ложится на обратный курс. Следует иметь в виду, что при повороте (на циркуляции) происходит падение скорости до 40—50 %. Поворот выполняют с таким расчетом, чтобы к первым по ходу секущим створам на следующем пробеге судно вышло на ведущие створы, имея установившуюся скорость и частоту вращения винта. Для этого рекомендуется, пройдя конечный створ, отвернуть на угол 10—20° в сторону от берега и, пройдя расстояние  где Dц – диаметр циркуляции; а° — угол отворота от курса, повернуть в сторону от берега на обратный курс.

где Dц – диаметр циркуляции; а° — угол отворота от курса, повернуть в сторону от берега на обратный курс.

Чтобы исключить влияние ветра и течения, для каждого режима работы главного двигателя совершают три пробега на мерной линии — два в одном направлении и один— в обратном.

Скорость судна V определяется на каждом пробеге:

где S' — длина пробега между секущими створами, мили;

t — время пробега между секущими створами, с.

Скорость судна на определенном режиме работы главного двигателя

где  - скорости судна, определенные за первый, второй и третий пробеги.

- скорости судна, определенные за первый, второй и третий пробеги.

Средняя частота вращения винта

где n — частоты вращения винта на первом, втором и третьем пробегах.

После окончания испытаний вычерчивают график и составляют таблицу соответствия скорости судна и частоты вращения винта. Скорость судна может быть рассчитана по обсервации при определении места судна любым способом, дающим хорошую точность. Затем необходимо измерить расстояние между двумя обсервованными точками и поделить его на время между этими определениями. При этом способе определяется фактическая скорость судна в конкретных условиях плавания без исключения влияния ветра, волнения и течения.

ПОНЯТИЕ ОБ УПРАВЛЯЕМОСТИ

Управляемость — это способность судна удерживать заданное направление движения или изменять его под действием пера руля.Управляемость объединяет в себе — устойчивость движения и поворотливость судна, знание которых имеет важное практическое значение для обеспечения безопасности мореплавания. В результате действия обтекающих масс воды и воздуха на корпус судна, винт и руль даже при отсутствии ветра и волнения (штиль) судно отклоняется с заданного курса. Самопроизвольный уход судна с курса на ходу при прямом положении пера руля называется рыскливостью.

Перекладкой руля судно удерживается на курсе. Рыскливость зависит от архитектурных и конструктивных типов судов, загрузки, крена и дифферента, количества винтов, а также других факторов.

Если перо руля вывести из диаметральной плоскости (ДП) судна, то судно будет совершать движение по криволинейной траектории. Эта траектория, описываемая центром тяжести судна, называется циркуляцией.

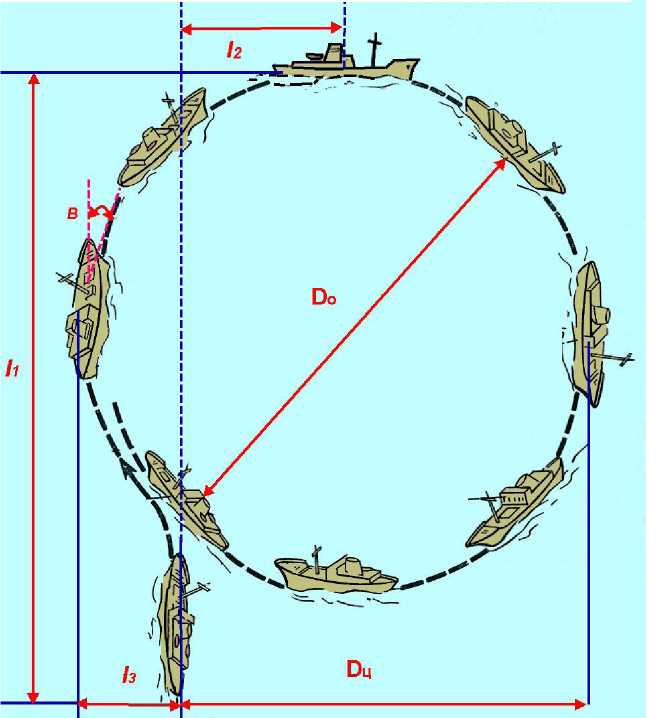

Поворотливость судна. Циркуляцией называют траекторию, описываемую ЦТ судна, при движении с отклоненным на постоянный угол рулем. Циркуляция характеризуется линейной и угловой скоростями, радиусом кривизны и углом дрейфа. Угол между вектором линейной скорости судна и ДП называют углом дрейфа (в). Эти характеристики не остаются постоянными на протяжении всего маневра.

Циркуляцию принято разбивать на три периода: маневренный, эволюционный и установившийся.

Маневренный период - период, в течение которого происходит перекладка руля на определенный угол. С момента начала перекладки руля судно начинает дрейфовать в сторону, противоположную перекладке руля, и одновременно начинает разворачиваться в сторону перекладки руля. В этот период траектория движения ЦТ судна из прямолинейной превращается в криволинейную с центром кривизны со стороны борта, противоположного стороне кладки руля; происходит падение скорости движения судна.

Эволюционный период - период, начинающийся с момента окончания перекладки руля и продолжающийся до момента окончания изменения угла дрейфа, линейной и угловой скорости. Этот период характеризуется дальнейшим снижением скорости (до 30 - 50%), изменением крена на внешний борт и резким выносом кормы на внешнюю сторону.

Период установившийся циркуляции - период, начинающийся по окончании эволюционного, характеризуется равновесием действующих на судно сил: упора винта, гидродинамических сил на руле и корпусе, центробежной силы. Траектория движения ЦТ судна превращается в траекторию правильной окружности или близкой к ней.

Геометрически траектория циркуляции характеризуется следующими элементами:

Do - диаметр установившейся циркуляции - расстояние между диаметральными плоскостями судна на двух последовательных курсах, отличающихся на 180° при установившемся движении;

DH - тактический диаметр циркуляции - расстояние между положениями ДП судна до начала поворота и в момент изменения курса на 180°;

11 - выдвиг - расстояние между положениями ЦТ судна перед выходом на циркуляцию до точки циркуляции, в которой курс судна изменяется на 90°;

12

- прямое смещение - расстояние от первоначального положения ЦТ судна до положения его после поворота на 90°, измеренное по нормали к первоначальному направлению движения судна;

| Рис. 1.8. Траектория судна на циркуляции |

- обратное смещение - наибольшее смещение ЦТ судна в результате дрейфа в направлении, обратном стороне перекладки руля (обратное смещение обычно не превышает ширины судна В, а на некоторых судах отсутствует совсем);

Тц - период циркуляции - время поворота судна на 360°.

В начальный, эволюционный период циркуляции на перо руля, выведенное из ДП, действует гидродинамическая сила, одна из составляющих которой направлена перпендикулярно к ДП, и вызывает дрейф судна. Под действием упора винта и боковой силы судно движется вперед и смещается в сторону, противоположную перекладке руля. Поэтому наряду с дрейфом возникает обратное смещение судна в сторону, противоположную повороту. Траектория циркуляции в первый момент искажается. Обратное смещение уменьшается по мере возрастания центробежной силы инерции, приложенной к центру тяжести судна и направленной во внешнюю сторону поворота. Обратное смещение выносит судно за внешнюю сторону циркуляции. И хотя оно не превышает полуширины судна, учитывать его надо, особенно при крутых поворотах в узкости.

В период установившейся циркуляции моменты сил, действующих на руль и корпус судна, уравновешиваются и судно совершает движение по окружности.

Нарушение параметров движения судна может произойти при изменении угла перекладки руля, скорости судна или под воздействием внешних сил.

При циркуляции, ДП судна не совпадает с касательной к криволинейной траектории движения центра тяжести. В результате этого образуется угол дрейфа β. Нос судна смещается внутрь кривой циркуляции, а корма во внешнюю сторону. С увеличением скорости угол дрейфа увеличивается, и наоборот. Из-за наличия угла дрейфа судно на циркуляции занимает полосу воды больше своей величины. Это необходимо учитывать судоводителям при маневрировании и расхождении в стесненных условиях плавания.

Инерционные свойства судна

Инерция — одно из важнейших маневренных свойств судна.

Основными элементами инерции являются время t и расстояние S , необходимые судну для его остановки или приобретения другой заданной скорости после изменения или прекращения работы движителя.

На инерционные характеристики судна влияют различные факторы: начальная скорость, загрузка, крен, дифферент, тип и мощность СЭУ, глубина места и гидрометеорологические условия.

Инерционные характеристики включают в себя следующие маневры:

• движение судна по инерции - свободное торможение;

• разгон судна до заданной скорости;

• активное торможение;

Свободное торможение характеризует процесс снижения скорости судна под влиянием сопротивления воды при неработающем двигателе. Двигатель работает до момента прекращения подачи топлива в цилиндры, затем двигатель останавливается, а винт продолжает вращаться (свободное вращение), оказывая дополнительное сопротивление движению судна. Торможение судна происходит вследствие изменения движущей силы (снижение частоты вращения винта) или увеличения силы сопротивления (ветра, волнения, течения).

Разгон судна характеризует процесс постепенного увеличения скорости движения до соответствующего режима работы двигателя на определенном ходу. Разгон судна осуществляется от нулевой скорости относительно воды до скорости, соответствующей заданному положению телеграфа.

Активное торможение - это торможение при помощи реверсирования дизельного двигателя. Первоначально телеграф устанавливают в положение «Стоп», и только после того, как обороты двигателя упадут на 40-50%, ручку телеграфа переводят в положение «Полный задний ход». Окончание маневра - остановка судна относительно воды.

Процесс активного торможения судна условно можно разделить на 3 периода:

• первый период (t1) - от момента начала маневра до момента остановки двигателя (t1 ~ 7-8 сек);

• второй период (t2) - от момента остановки двигателя до пуска его на задний ход;

• третий период (t3) - от момента пуска ГД на задний ход до остановки судна или до приобретения установившейся скорости заднего хода.

Определенный интерес с практической точки зрения представляет собой определение времени и пути, проходимого судном при смене режима движения с полного переднего на передний средний или передний малый и т. п.

Процесс ускорения или замедления будет продолжаться до тех пор, пока силы, действующие на судно, не уравновесятся (движение станет установившимся) или прекратят свое действие (судно остановится).

Таблица маневренных элементов судна включает в себя обязательный оперативный минимум данных, который может быть дополнен службой безопасности мореплавания или капитаном: инерционные и тормозные характеристики, элементы поворотливости; элементы ходкости, изменение осадки под влиянием крена и посадки, элементы маневра для спасения человека, упавшего за борт.

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА МАНЕВРЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СУДНА

Конструктивные факторы.

Отношение длины к ширине судна ( L /B). Чем больше это отношение, тем хуже поворотливость судна. Это связано с относительным увеличением сил сопротивления боковому перемещению судна. Поэтому широкие и короткие суда обладают лучшей поворотливостью, чем длинные и узкие.

Отношение осадки к длине судна ( T / L ). При увеличении отношения поворотливость судна несколько ухудшается, т.е. судно в полном грузу будет обладать худшей поворотливостью, чем то же судно в балласте.

Отношение ширины к осадке (В/Т). Рост этого отношения приводит к существенному улучшению поворотливости. Суда широкие и мелкосидящие более поворотливы, чем суда с большой осадкой и узкие.

Коэффициент общей полноты (δ). С увеличением коэффициента δ поворотливость улучшается, т.е. чем полнее обводы судна, тем лучше его поворотливость.

Форма кормы (площадь кормового дейдвуда и полнота кормы). Особенно сильное влияние на поворотливость судна оказывает площадь кормового дейдвуда. Поэтому даже небольшое ее увеличение приводит к резкому возрастанию диаметра циркуляции при всех углах перекладки руля. Увеличение полноты кормы способствует улучшению поворотливости судна.

Форма носовых образований судна значительно меньше влияет на поворотливость, чем форма кормы. Как правило, влияние формы носа проявляется только при наличии значительного носового подзора (например, у ледоколов), что обусловливает некоторое возрастание диаметра циркуляции судна.

Размеры и конфигурация руля. Увеличение площади руля, так же как и другие изменения формы руля, приводящие к росту его эффективности (например, увеличение относительного удлинения руля), оказывает двоякое влияние на поворотливость. С одной стороны, увеличивается боковая сила, действующая на переложенный руль, что приводит к улучшению поворотливости. С другой стороны, увеличиваются демпфирующие свойства руля, следовательно, поворотливость ухудшается. Практические расчеты показывают, что увеличение площади руля ведет к уменьшению диаметра циркуляции при больших углах перекладки руля и к увеличению его при малых углах перекладки.

Размещения руля. Размещение руля относительно винтов значительно влияет на поворотливость судна. Расположение руля в винтовой струе благодаря увеличению скорости его обтекания способствует росту эффективности руля и отражается на поворотливости судна так же, как увеличение площади руля. Влияние винтовой струи сказывается тем больше, чем большая площадь руля попадает в поток от винта.

|

Рис. 2.3. Влияние угла перекладки руля на поворотливость судна |

При перекладке руля более чем на 350 эффективность его действия на поворотливость судна резко уменьшается.

Скорость судна. Исходная скорость хода V, с которой судно совершает прямолинейное движение до перекладки руля, влияет на диаметр установившейся циркуляции лишь в том случае, когда число Фруда (Fr)>0,3. При меньших числах Фруда указанное влияние практически не проявляется.

В то же время форма циркуляции, ее геометрические характеристики в эволюционном периоде (выдвиг, прямое смещение, обратное смещение) зависят от исходной скорости судна.

Влияние размещения грузов. Маневренные элементы судна в полном грузу и балласте различны. Судно в полном грузу имеет меньшую скорость, большую инерцию и диаметр циркуляции, медленнее набирает ход и для его поворота требуется большая перекладка руля. Для гашения инерции такого судна требуется больше времени. При размещении тяжелых грузов в концевых трюмах ухудшаются поворотливость судна и устойчивость его на курсе.

Влияние дифферента. Увеличение дифферента на корму приводит к смещению центра бокового сопротивления от миделя в сторону кормы, поэтому возрастает устойчивость судна на курсе и ухудшается его поворотливость. С другой стороны, дифферент на нос резко ухудшает устойчивость на курсе — судно становится рыскливым, что усложняет маневрирование в стесненных условиях. Поэтому судно стараются загрузить так, чтобы оно в течение рейса имело небольшой дифферент на корму.

Влияние крена. При наличии крена и положении пера руля в ДП, независимо от стороны вращения винта (винтов) судно уклоняется в сторону, противоположную крену. Это объясняется тем, что скуловые обводы судна начинают испытывать разное сопротивление воды. Площадь нагруженной части корпуса относительно ДП становится разной. Большее сопротивление воды будет испытывать подводная часть накрененного борта, и нос судна начнет уклоняться в сторону меньшего сопротивления воды. Для удержания судна с креном на курсе руль перекладывается в сторону крена. Любая перекладка руля — это потеря скорости. Следовательно, крен уменьшает скорость судна.

Влияние ветра и волнения. Влияние ветра на судно зависит от его силы и направления относительно ДП, архитектурного и конструктивного типа (высота борта, надстроек и т. д.). При ветре с носовых курсовых углов судно уваливается под ветер или приводится на ветер, увеличивается рыскливость, скорость судна уменьшается. При ветре с кормовых курсовых углов, при силе ветра до 5 баллов скорость судна увеличивается.

Работе ветра сопутстствует волнение моря. Направление волнения часто совпадает с направлением ветра. Волнение оказывает значительное воздействие на корпус судна. Появляются качка и рыскливость судна, что ухудшает управляемость и снижает скорость. При волнении по корме рыскливость и качка могут достигать больших величин (до 30°). Если направление волнения встречное, то может возникнуть слеминг — удары волн о носовую часть днища судна. Для уменьшения этого опасного явления необходимо менять курс или снижать скорость. Ветер и волнение оказывают меньшее воздействие на судно в грузу.

Влияние мелководья. При плавании в районах мелководья ухудшается управляемость судна. На малых глубинах, особенно если рельеф дна не ровный, увеличивается рыскливость и снижается скорость. При движении судна на мелководье с большой скоростью изменяется характер волнообразования. Расходящиеся волны в носовой и кормовой частях судна преобразуются в две поперечные волны, которые перпендикулярны ДП судна. Одна волна движется впереди форштевня, вторая — за кормой. Носовая волна увеличивает сопротивление движению судна — уменьшает скорость. Волна у кормы создает впадину. Судно проседает, что равносильно увеличению осадки и дифферента на корму, ухудшается управляемость. Это также ведет к уменьшению скорости. Если запас воды под килем небольшой, при проседании судна возможно касание грунта днищем. Поэтому при выходе на мелководье рекомендуется снижать скорость. Характерные признаки выхода судна на мелководье: увеличение вибрации судна, особенно в кормовой части, и появление крупной и крутой волны за кормой. При плавании на мелководье судно всегда стремится в сторону больших глубин. Это необходимо учитывать при расхождении с судами и плавании в узкости. Потеря скорости на мелководье достигает 25 % и более.

Влияние осадки Изменение осадки приводит к изменению площади бокового сопротивления погруженной части корпуса и площади парусности. В результате с увеличением осадки улучшается устойчивость судна на курсе и ухудшается поворотливость, а с уменьшением осадки — наоборот. Кроме того, уменьшение осадки вызывает увеличение площади парусности, что приводит к относительному усилению влияния ветра на управляемость судна.

Влияние узкости. При плавании в узкости увеличивается сопротивление воды и ухудшается управляемость. Это происходит вследствие того, что вытесняемая судном вода из-за близости берегов не может свободно распространяться в стороны. Давление воды пытается выжать судно на середину узкости и на глубину. Потеря скорости в узкости иногда достигает больших величин.

Изменение осадки от изменения солености воды. Соленость воды в разных бассейнах различна и колеблется в широких пределах от 0 до 50 % (промилле). Увеличение солености воды увеличивает ее плотность и сопротивление движению, уменьшает объемное (полное) водоизмещение и незначительно изменяет дифферент (и наоборот).

ВЛИЯНИЕ РАБОТЫ ДВИЖИТЕЛЕЙ НА УПРАВЛЯЕМОСТЬ СУДНА

Влияние различных сил на работу гребного винта на переднем ходу

Скорость судна. Для судов морского флота установлены следующие степени скоростей для переднего и заднего ходов:самый малый, малый, средний, полный, самый полный.

Полный ход соответствует 100 % технической скорости, средний равен 75 %, а малый 50 % от скорости полного хода.

Самый малый ход — скорость, при которой судно слушается руля (управляется). Частота вращения движителей на самом малом ходу зависит от вида судовой энергетической установки. На судах с дизелем сразу после пуска устанавливается высокая частота вращения, которую можно уменьшить только до определенного предела (около 30 % частоты вращения от полного хода). На судне, где СЭУ паровая машина, турбина или электродвигатель, можно получить любую минимальную частоту вращения движителя.

Самый полный ход — максимально возможный ход, который дается на непродолжительное время до 15 мин. Этот ход обычно дается в критических ситуациях: для избежания столкновения, навала, выхода из ледяного сжатия или снятия судна с мели.

При одной и той же частоте вращения движителя судно развивает на заднем ходу меньшую скорость, чем на переднем. Эффективность заднего хода на одну ступень ниже эффективности переднего, так как гребной винт рассчитан на работу на переднем ходу. Обводы подводной части корпуса судна также рассчитаны для движения вперед.

Характеристики гребного винта. Гребной винт предназначен для создания силы тяги и обеспечения поступательного движения судна. Он является и хорошим помощником рулю, особенно при маневрировании в узкостях и на швартовных операциях.

На морских судах устанавливают трех-, четерех- и реже пяти лопастные винты. Наибольшее распространение на судах получили четырехлопастные винты. По конструкции винты делятся на цельнолитые и со съемными лопастями. Основные характеристики винта — диаметр, шаг, скольжение, коэффициент полезного действия (к. п. д.).

Диаметр винта — это диаметр окружности, описываемый концами лопастей.

Шаг винта — путь, проходимый винтом за один оборот в твердом теле.

Свой рабочий шаг с учетом потери части упорной силы на скольжение и другие сложные явления гребной винт развивает после того, как судно начнет двигаться с нормальной скоростью при данной частоте его вращения. Так как гребной винт вращается не в твердом теле, а в воде, то он не в состоянии сдвинуть судно за один оборот на полную величину своего шага по отношению к окружающей воде. Это явление объясняется скольжением лопастей о воду.

Коэффициент полезного действия гребного винта — отношение мощности, развиваемой винтом, к эффективной мощности СЭУ. Гребные винты изготавливают правого и левого вращения (шага).

Совместная работа гребного винта и руля

Рассмотрим влияние работы винта на поворотливость судна на разных этапах работы двигателя.

Судно неподвижно относительно воды. Перо руля находится в диаметральной плоскости.

Как только машине будет дан ход вперед и винт начнет вращаться, нос судна вначале будет

незначительно уклоняться влево. Объяснить это можно тем, что при малых оборотах винт

своими развернутыми лопастями как бы загребает воду и забрасывает корму вправо, а нос

идет влево. По мере увеличения оборотов винта нос судна установится на первоначальный

курс и затем уклонится вправо. Происходит это потому, что при работе винт набрасывает воду на перо руля, причем струя воды, набрасываемая винтом на нижнюю часть руля, создает

гидродинамическое давление, которое уклоняет корму влево, а нос —вправо. Следовательно,

при работе винта правого шага вперед, при положении «прямо руль», нос судна в конечном

итоге уклоняется в сторону вращения винта.

Судно имеет ход вперед, винт работает назад. Руль прямо. Винтодновинтового судна, начавший вращаться на задний ход, своими развернутыми лопастями как бы загребает воду с

левой стороны, обтекает правый борт и, оказывая на него давление, заставляет корму разворачиваться влево, а нос — вправо.

Судно имеет ход назад, винт работает назад. До тех пор, пока судно не приобретет достаточную скорость заднего хода, положение пера руля на поворотливость судна влияния не оказывает. Как отмечалось ранее, на поведение судна оказывает влияние струя воды от винта,

направленная в правую часть обводов корпуса, вследствие чего нос судна идет вправо. Как

только судно разовьет определенную скорость заднего хода и перо руля будет находиться в

массе встречного потока воды, образованного движением судна, положение пера может заставить судно пойти кормой в сторону переложенного руля. В этом случае на руль будут

действовать две силы: сила встречной воды, возникающая от движения судна назад, и сила

всасываемой струи, порождаемая засасывающим действием винта при его работе на задний

ход.

Судно имеет ход назад, винт работает вперед. При положении«прямо руль» нос судна может уклоняться или вправо, или влево (обычно вправо). При положении «право на борт» нос

судна уклоняется вправо. При положении «лево на борт» нос судна уклоняется влево. Струя

воды от гребного винта создает гидродинамическое давление на перо руля значительно

большей силы, чем от встречного потока при движении судна назад.

Рис.1.5. Поведение одновинтового судна при работе гребного винта правого вращения

В лияние гребного винта регулируемого шага и руля на у правляемость судна

Судно неподвижно относительно воды. Прямо руль. При даче переднего хода корма уклоняется влево, а нос идет вправо. При перекладке руля вправо или влево судно будет уклоняться в сторону переложенного руля. С разворотом лопастей в диапазоне переднего хода

меняется сила попутного потока и сила набрасываемой струи от винта на руль, в результате

чего будет изменяться скорость движения судна вперед, а следовательно, и управляемость.

Судно имеет ход вперед, винт работает назад. Руль прямо. Струя от винта (вращающегося в прежнюю сторону, но имеющего повернутые лопасти, соответствующие заднему ходу) будет действовать не в правый подзор, как у фиксированного винта, а в левый, уклоняя корму право, а нос — влево. Уклонение кормы вправо будет увеличиваться еще за счет того, что сила набрасываемого спирального потока начнет действие на перо руля и кормовой подзор слева. Дополнительно сила попутного потока будет воздействовать на винт, уклоняя также корму вправо. Под суммарным воздействием этих сил корма резко пойдет вправо, а нос — влево.

Судно имеет ход назад, винт работает назад. При установившемся движении судна назад и

положенном прямо руле на поведение судна оказывает влияние струя воды от винта ВРШ,

которая действует в левый подзор, отклоняя постоянно корму вправо.

Судно имеет ход назад, винт работает вперед. При переходе с заднего хода на передний

(реверс ВРШ) основное влияние на судно будет оказывать струя от винта, набрасываемая

на руль справа, в результате корма пойдет влево, а нос — вправо. При перекладке руля влево

или вправо нос судна всегда будет уклоняться в сторону переложенного руля.

Управление двухвинтовыми судами

При работе обоих винтов на передний или задний ходы судно хорошо слушается руля. В отличие от одновинтового судна, двухвинтовое при работающих обоих винтах разного шага на задний или передний ход при положении руля «прямо» будет двигаться по прямому направлению, не уклоняясь в стороны. На двухвинтовом судне, как правило, устанавливают винты разного шага: на правом борту — винт правого шага (правого вращения), а на левом — левого. К недостаткам двухвинтовых судов следует отнести пониженную эффективность расположенного в ДП руля. По этому на малых скоростях, когда основная часть силы, возникающей на руле при его перекладке, создается за счет струи воды, набрасываемой винтом на руль, главным способом управления является маневр машинами. Анализ маневрирования двухвинтовыми судами позволяет сделать следующие выводы:

• диаметр циркуляции у двухвинтовых судов с винтами разного шага одинаков на оба борта, а наименьший — при работе винтов «враздрай»;

• двухвинтовое судно с помощью машин можно развернуть на месте, что очень важно в стесненной акватория; это положение справедливо для судов, имеющих достаточно мощные двигатели и значительный разнос винтов от диаметральной плоскости судна;

• тормозной путь и время торможения двухвинтового судна будут меньше, а при работе машин на задний ход (при винтах разного шага) судно не уклоняется с курса, что очень важно при следовании в узкостях и каналах;

• малая осадка, малый разнос винтов, слабые двигатели и большие их обороты снижают маневренные качества двухвинтовых судов.

Средства для улучшения управляемости судов

Крыльчатые движители. Они устанавливаются, как правило, на судах портофлота, повышают их маневренность, так как появляется возможность перемещаться не только вперед и назад, но и лагом

Конструктивно крыльчатый движитель представляет собой диск (ротор) с вертикальной осью вращения. Ротор устанавливается заподлицо с днищевой обшивкой. На диске расположено 4—8 поворотных вертикальных лопастей. При вращении движителя каждая лопасть совершает свое вращательное движение по отношению к диску и вместе с диском — относительно воды.

Активные рули. Это рули с установленными на них вспомогательными винтами, которые расположены на задней кромке пера руля или вмонтированы в перо руля

Azipod (Azimuth Pod – азимутальная гондола), которая включает в себя дизель-генератор, электромотор и винт. Электромотор, обеспечивающий вращение винта, расположен в специальной гондоле. Винт находится на горизонтальной оси, уменьшается количество механических передач – в результате достигается максимальный двигательный эффект. Винто-рулевая колонка имеет угол разворота до 360°, что значительно повышает управляемость судна.

Достоинства Azipod:

· уменьшается расход топлива на 10 – 20%;

· уменьшается вибрация корпуса судна;

· из-за того, что диаметр гребного винта меньше – эффект кавитации снижен;

· отсутствует эффект резонанса гребного винта.

Одновременно внедряется CRP (contra-rotating propeller) технология. В этом случае винты располагаются друг против друга и имеют противоположное направление вращения, чем достигается наибольший двигательный эффект. Данная система используется на судах, обслуживающих регулярные линии, для которых очень важна скорость доставки груза или пассажиров.

Подруливающие устройства (ПУ). Это средства активного управления судном. ПУ создают силу упора в направлении, перпендикулярном ДП судна. ПУ чаще всего располагают в носовой части судна, где они более эффективны для управления судна. В настоящее время построены суда с ПУ с носовым и кормовым расположением.

Гребные винты ПУ устанавливают в поперечном прямом трубопроводе необходимого сечения, расположенном ниже ватерлинии.

В качестве движителей ПУ применяют ВФШ или один ВРШ насосного типа, где имеются мощные насосные установки (танкеры, земснаряды и т. д.).

Дата добавления: 2020-04-25; просмотров: 298; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!